更新日:2025/4/9

母乳量を増やすにはどうしたらいい?助産師が教える今すぐ始めたいセルフケア

赤ちゃんが生まれて授乳が始まると、多くのお母さんがおっぱいに関することで不安になります。特に、

「母乳量がなかなか増えない」

「母乳育児を軌道に乗せるためにはどうしたらいいの?」

など、母乳の量に関する悩みは多いもの。

この記事では、母乳育児をがんばりたいと思っているお母さんに向けて、母乳量を増やす方法、母乳量が増えない原因、そして母乳が足りない時のサインや対処法を紹介していきます。

今すぐ始められる助産師おすすめのセルフケアをぜひ試してみてくださいね。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

母乳量を増やす方法4選

「母乳量が増えない」のは、新米お母さんに多いお悩みのひとつ。

実はWHO・ユニセフが発表している「母乳育児を成功させるための10か条」というものがあり、この中には、母乳量を増やすことにもつながる内容も。

まずはこの10か条をもとに、母乳量を増やす方法について紹介していきます。

- 1授乳のやり方を見直す

- 2できる限り休息をとる

- 3栄養状態を見直す

- 4巡りケアを取り入れる

赤ちゃんとの過ごし方をちょっと工夫するだけで、母乳量のアップにつながることもありますよ。

授乳のやり方を見直す

「母乳育児を成功させるための10か条」には、赤ちゃんが生まれて30分以内に授乳を開始することが大切という内容があります。

そのほかに今からできることとして、くわえ方や回数などをチェックすることも重要です。まずはお母さんと赤ちゃんともに、授乳のやり方を見直してみましょう。

吸着は適切にできている?

吸着とは、赤ちゃんが口と舌を使って、乳頭と乳輪をくわえる状態のこと。母乳育児のためには、赤ちゃんが適切に吸着することが大切です。

◆適切な吸着のポイント

- 赤ちゃんの体とお母さんの体が向き合っており、密着している

- 赤ちゃんの下顎がおっぱいに密着している

- 赤ちゃんの口がしっかりと大きくあいている

- 赤ちゃんの口によって乳輪の大部分が隠れている

- 授乳中に赤ちゃんの顎がしっかりと動いている

お母さんの乳頭の形などにより、赤ちゃんが適切に吸着できない場合は、補助具の使用を検討しましょう。授乳をサポートしてくれる補助具には、乳頭吸引器や乳頭保護器などがあります。

また、補助具を使用しても適切に吸着ができない場合や、お母さんと赤ちゃんが別々で過ごさざるを得ない状況の時には、搾乳機を使用するのもひとつの方法です。

補助具について、詳しくはこちらで解説しています。

授乳回数は十分?

母乳分泌量を増やすためには、赤ちゃんにたくさん吸ってもらうことが大切です。

授乳回数は、1日に8〜10回くらいを目安にするのがベター。授乳間隔があいてしまうと、1日あたりの授乳回数が少なくなってしまうため、間隔は3時間以内になるようにしましょう。

また、赤ちゃんが泣き出してから授乳に取りかかると適切な吸着が難しいため、機嫌よく起きている状態が授乳のタイミングです。

【適切な授乳のタイミング】

- 赤ちゃんがやわらかい声を出している

- 手や指をしゃぶっている

- 口の近くにあるものを吸おうとしている

- おっぱいを吸っているときの口の動きをしている

- ムズムズ動いている

また、特におっぱいの分泌を助けるホルモンは夜間に分泌が増えるので、積極的に夜間授乳をするのがおすすめです。

夜間も赤ちゃんと一緒に過ごすことで、赤ちゃんの授乳のタイミングが分かるようになり、授乳の頻度が増えることにも繋がりますよ。

check ✔︎

母乳が安定して出るようになるのはいつ?

母乳が安定するのには、個人差がありますが約1ヶ月程度かかります。

母乳の分泌には、「オキシトシン」と「プロラクチン」というホルモンが関係します。しかし、妊娠中~産後1ヶ月程度は、胎盤の働きによりこれらのホルモンが抑制され、十分に分泌されないのです。

そのため、産後すぐの母乳量が少なくても心配しなくて大丈夫です。母乳量アップのためには、焦らずに続けていくことが大切ですよ。

授乳の正しいやり方や姿勢については、こちらの記事も参考になりますよ!

できる限り休息をとる

母乳量を増やすためには、お母さんの心と体が元気な状態であることが大切です。心身が疲れていると、おっぱいを作るホルモンに悪影響を与えてしまいます。

産後は、赤ちゃんのお世話に合わせて、お母さんの睡眠のパターンも変化します。産後は、夜に寝るという概念は一度捨てて、昼夜問わず休める時に休むようにしましょう。

ブルーライトは脳を覚醒させてしまうため、スマートフォンを触るのもできるだけ控えてくださいね。

休めていないと感じる時には、赤ちゃんを預けて1人でしっかりと休む時間を作るのも良いでしょう。特に退院直後は無理せず、周りのサポートを得ながら休む時間を確保するようにしましょう。

家族以外に頼れる産後ケアについては、こちらの記事も参考にしてください。

栄養状態を見直す

母乳の原料は、お母さんの血液とおっぱいホルモンです。そのため、お母さんの栄養状態が母乳の分泌に影響を与えます。

授乳中も妊娠中と同様に、通常よりも多く摂ることが推奨されているエネルギー量や栄養素があります。授乳中は、自分の食事に気を使うことが疎かになりがちですが、産後のお母さんこそ、食べ物や飲み物などからしっかりと栄養を補給することが大切です。

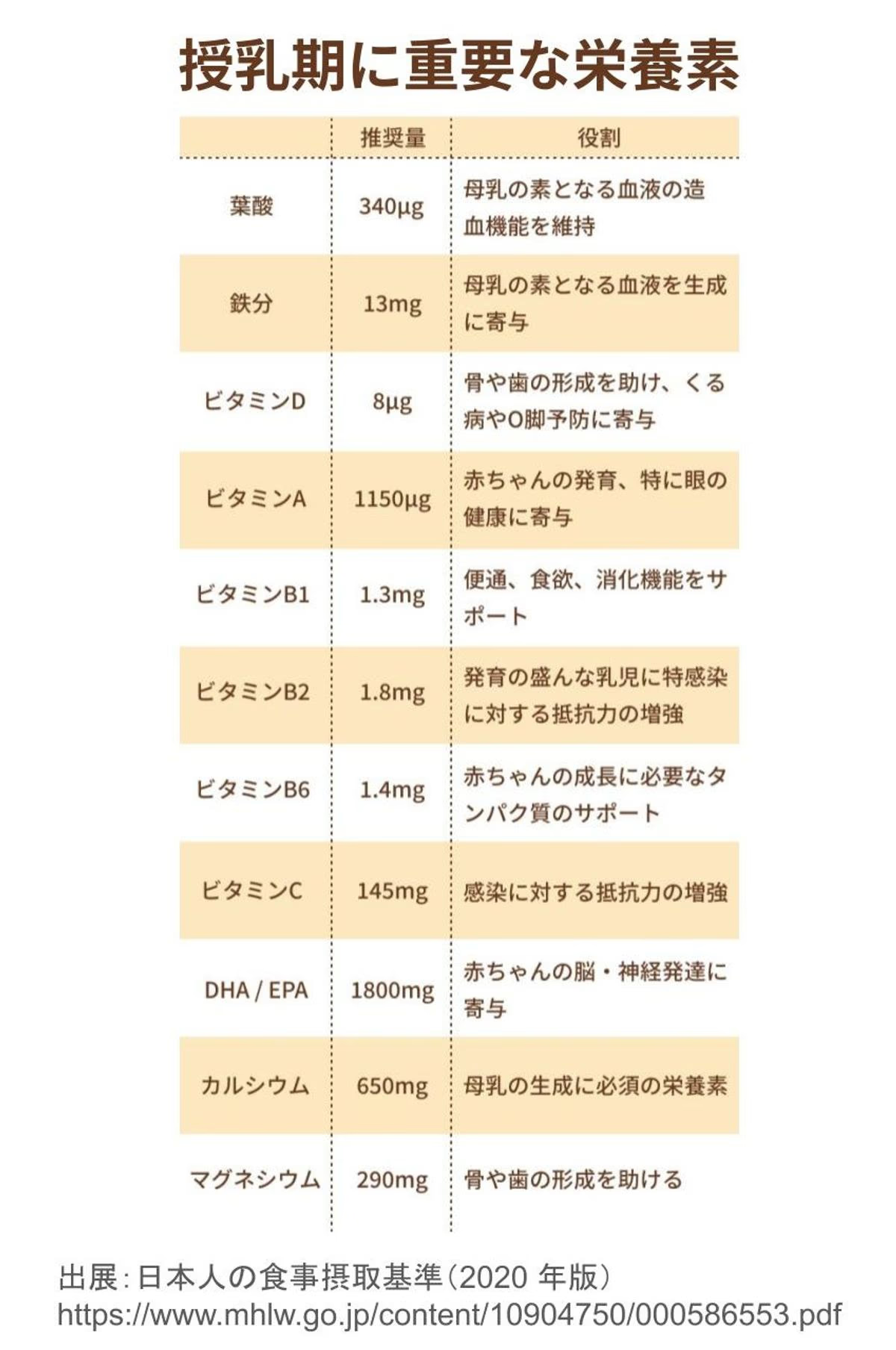

授乳中に必要な栄養素

授乳中は、妊娠していない時に比べ350kcalのエネルギーを付加して摂ることが推奨されています。

また、母乳を通して赤ちゃんの栄養となるたんぱく質、ビタミン、ミネラルも普段以上に摂ることが大切です。

母乳のもととなる血液をつくる葉酸や鉄分はもちろん、母乳で育っている赤ちゃんの85%が不足していることが分かっているビタミンDは、特に意識して摂りましょう。

【不足しやすい栄養素と含まれる食べ物】

| 栄養素 | 食材 |

|---|---|

| たんぱく質 | 肉類、魚介類、卵、大豆製品など |

| 葉酸 | 藻類、レバー、抹茶、ケール、ブロッコリーなど |

| 鉄分 | 海藻類、貝類、あゆ、レバーなど |

| ビタミンA | レバー、あゆ、うなぎ、ホタルイカなど |

| ビタミンD | きのこ類、あんこう、いわし、鮭など |

母乳に良い食べ物については、こちらの記事でも紹介しています。▼

授乳期の栄養補給にはサプリの活用がおすすめ

産後のお母さんは慣れない育児や不規則な生活のため、自分の食事や休息などが後回しになりがち。

そんな余裕のない産後でも「母乳のために必要な栄養は諦めたくない!」というお母さんにおすすめなのが、授乳期専用のサプリメントです。

「妊娠中は葉酸サプリを飲んでいたけど、産後はやめてしまった」という方も多いはず。しかし、産後のお母さんこそ、母乳育児と心身の回復のために葉酸サプリを取り入れてほしいのです。

産後・授乳期に特化した葉酸サプリなら、「mamaco(ママコ )」がおすすめです。

mamacoは産後サプリで唯一「ママリ口コミ大賞」を受賞した、母乳育児を応援するサプリ。

母乳のもととなり、赤ちゃんの発達を助ける葉酸、鉄分、ビタミンA、ビタミンDを始めとして、厚生労働省でも摂取が推奨されている栄養素がしっかりと配合されています。

そのほかにも、

- 葉酸や鉄分とともに血液を作るカルシウム

- 体を温めて母乳の分泌を助ける生姜(しょうが)

- 赤ちゃんの脳の発達に大切なDHA・EPA

など、お母さんと赤ちゃんに必要な栄養がたっぷり!母乳栄養のために摂りたい成分を1日4粒でカバーできますよ。

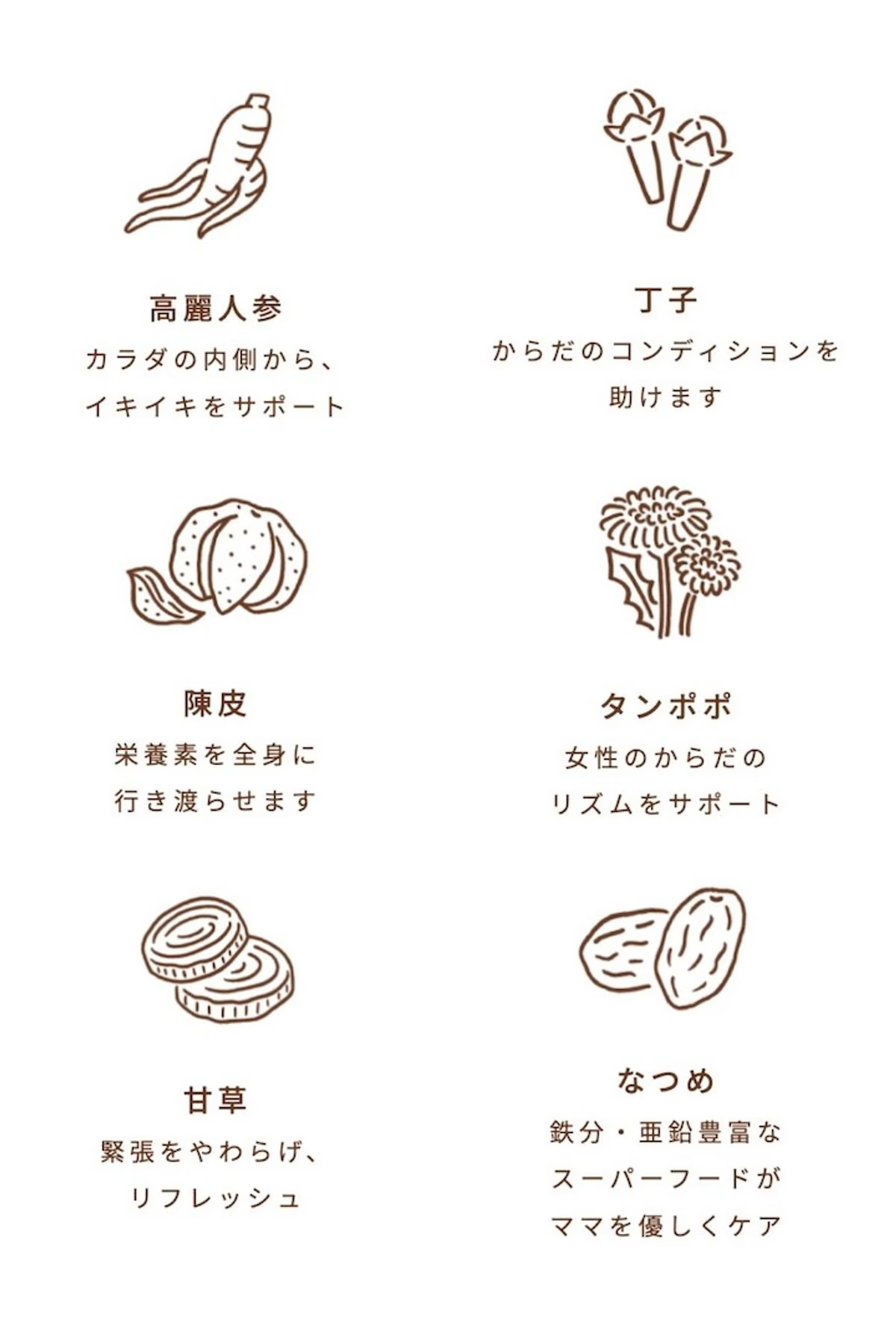

さらに、mamacoは産後ママの疲労ケアにも着目し、高麗人参やなつめなどの和漢素材を配合。赤ちゃんの栄養だけでなく、お母さんの元気もやさしくサポートします。

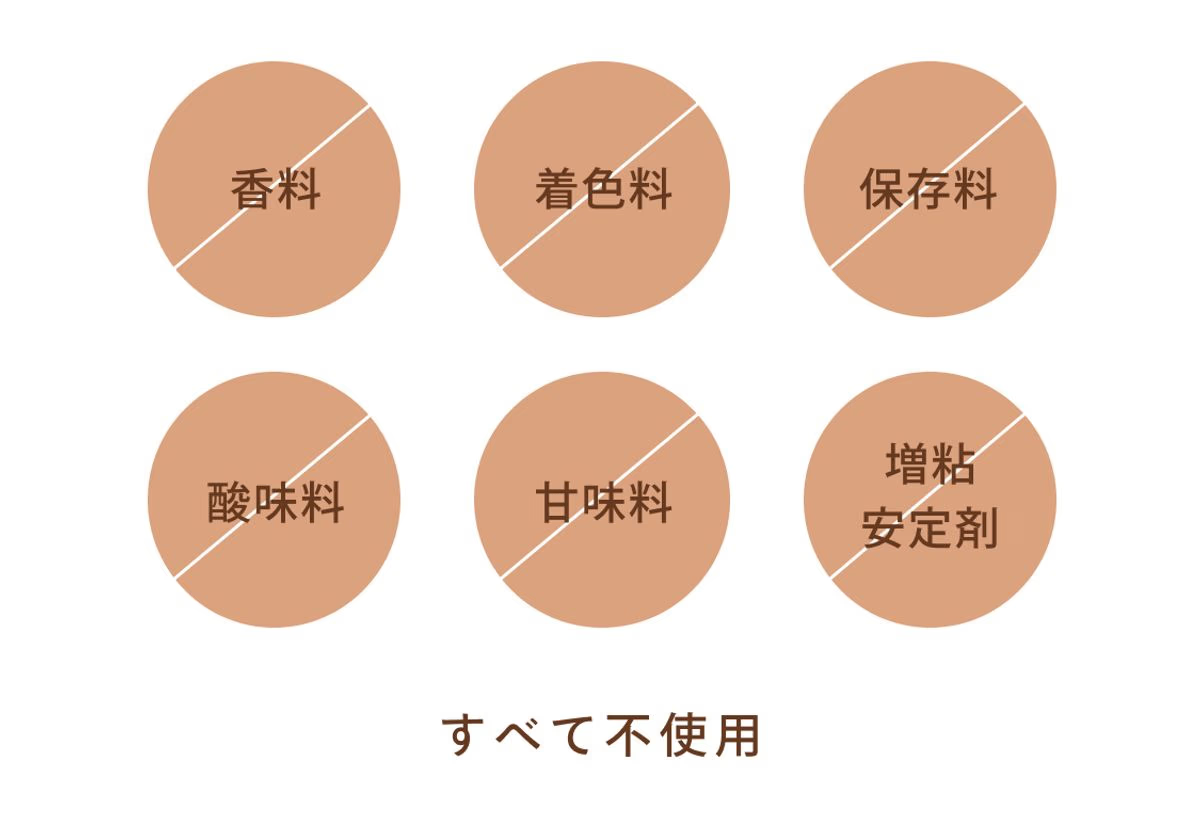

産後専用サプリのmamacoは、母乳を通して赤ちゃんに送られても安心な、不必要な添加物が無添加のサプリメント。

品質管理と必要な検査をクリアしたマークである「GMPマーク」と「安心安全マーク」があるという点も、授乳中のお母さんにとっては嬉しいポイントです。

「赤ちゃんのために必要な栄養が摂れているか不安」

「母乳育児のために栄養状態を見直したい」

というお母さんは、今こそ、葉酸サプリを再開してみませんか?

母乳育児中のお母さんにおすすめの産後サプリについては、こちらの記事でも紹介しています。

母乳には水分補給も大切

実は、母乳のほとんどは水分です。そのため産後は、栄養のほかに水分を補給することも大切。

人間は、生きているだけで呼吸や皮膚などから水分が失われます。授乳中はさらに母乳として水分が使われ、生後1ヶ月くらいの赤ちゃんの母乳栄養では、1日あたり700g程度の水分が失われるといわれます。(※1)

しかし一度にたくさんの水分を摂ると、尿として排泄されたり、むくみの原因になってしまったりすることも。水分補給は、コップ1杯程度の飲み物を複数回に分けて摂るのが良いでしょう。

授乳期の水分補給には、水やごぼう茶、黒豆茶、麦茶などカフェインレスのお茶がおすすめですよ。

巡りケアを取り入れる

凝りや冷えにより体の循環が悪くなると、母乳の分泌が増えないことがあります。

特に赤ちゃんのお世話や授乳などに慣れないうちは、体に力が入りすぎて無理な姿勢になっていることも。

肩や背中がガチガチの場合は、肩や首を回したり肩甲骨を動かしたりすることを心がけましょう。

冷えが気になるお母さんは、

- 入浴(産褥1ヶ月以降)

- 足湯

- 玄米カイロや湯たんぽなどのホットパック

を利用するのも効果的ですよ。

体の巡りケアにおすすめの温活グッズについては、こちらの記事でも紹介しています。▼

母乳量が増えない原因

では、母乳量が増えない原因にはどんなものがあるのでしょうか?

- 授乳の方法が間違っている

- 栄養が不足している

- 心身のストレスがたまっている

- 体の凝りや冷えが影響している

当てはまるものがあるかチェックしてみましょう。

授乳の方法が間違っている

間違った方法での授乳は、母乳量の増加に繋がりません。

◆間違った授乳の例

- 吸着が浅い

- 授乳回数が少ない など

母乳の分泌には、赤ちゃんの適切な吸啜(きゅうてつ)刺激が必要です。母乳の分泌量は、赤ちゃんがどれだけ適切に吸っているかで決まると言っても過言ではありません。

母乳が分泌されるしくみは、以下の2つに分けられ、エンドクリンコントロール→オートクリンコントロールと進みます。

- エンドクリンコントロール:赤ちゃんの吸啜刺激によっておっぱいホルモンが分泌されて母乳が作られるしくみ

- オートクリンコントロール:赤ちゃんが母乳を飲みとった分だけ作られるしくみ

赤ちゃんの吸着が浅いと、適切な吸啜刺激にならないだけでなく、おっぱいの傷や痛みの原因となり、授乳を長時間続けることができず、授乳の時間が苦痛になってしまうことも。

また、授乳の回数が少ないと、吸啜刺激が不十分であるため、おっぱいホルモンの分泌が促進されません。

適切な吸着と頻回な授乳が母乳量を増やす近道といえます。

母乳が作られる仕組みについては、こちらの記事が参考になりますよ。

栄養が不足している

母乳の原料となる血液を作る栄養が不足していると、母乳量は増えません。また、栄養をしっかりと摂ることができていないお母さんの母乳は、赤ちゃんに必要な栄養も十分でないことも。

産後は、母乳を作るためだけでなく、お産で消費したエネルギーや体の回復のためにもしっかりと栄養を補給する必要があります。

心身のストレスがたまっている

お母さんがストレスを強く感じていると、おっぱいホルモンである「オキシトシン」の分泌が減ってしまいます。

産後間もない初産婦さんは、色々なことに慣れていないため、ストレスを感じやすい傾向があります。

◆産後のお母さんのストレス要因(※2)

- 母乳育児に関すること

- 赤ちゃんに合わせた過ごし方

- 育児行動の不慣れさ

- サポート環境に関係すること

さらに、性格的に不安になりやすい傾向がある方は、産後の不安やストレスを感じやすいという傾向も。

母乳の分泌を増やすためには、意識して休んだり、ストレスを発散する方法を見つけたりしてくださいね。

産後のメンタルケアについては、こちらの記事もぜひ参考にしてください。

体の凝りや冷えが影響している

体の凝りや冷えが強いと、血流が悪くなってしまいます。その結果として、母乳の流れや母乳量に影響することも。

おっぱいは大胸筋という筋肉についています。そして、肩や首の凝り、呼吸が浅い状態が続くと、大胸筋が凝り、血流が悪くなってしまいます。

また、産後の生活で活動量が減ったり入浴できないことが、冷えや血流の悪さを招く原因になることもあります。

母乳量が増えない原因に関係する「栄養」「ストレス」「巡り」にオールインワンでアプローチしてくれるのが産後サプリの「mamaco(ママコ )」です。

mamacoには、母乳に必要な栄養素だけでなく、高麗人参やタンポポ、ナツメ、生姜などの和漢成分も配合。 これらの和漢成分が体を内側から温めて巡りをケア。育児疲れにも優しくアプローチしてくれますよ。

これらの和漢成分が体を内側から温めて巡りをケア。育児疲れにも優しくアプローチしてくれますよ。

産後のお母さんは、ご自身を労わることも立派な仕事。ぜひ産後サプリに頼って、ゆったりとした気持ちで過ごしてくださいね。

check ✔︎

原因に心当たりがないのに、母乳が増えない場合は?

実は、生理学的に母乳育児ができない女性も全体の5〜10%程度いると言われています。

不安があれば、産院や母乳外来で相談してみると良いでしょう。

母乳が足りていないときのサイン4つ

退院後の生活では、誰も母乳量を教えてくれません。しかし、赤ちゃんの様子をみれば母乳量が足りているのかどうなのか、ある程度判断することができます。

ここでは、母乳量が足りていないときのサインを4つ紹介します。

- 1赤ちゃんの体重が増えない

- 2赤ちゃんの排泄が少ない

- 3赤ちゃんが寝ない

- 4赤ちゃんの機嫌が悪い

赤ちゃんの体重が増えない

母乳が足りていないと、赤ちゃんの体重が増えません。新生児の時期は、1日あたり30g前後の体重増加が望ましいとされています。

しかし、母乳量は目で見ることができず、一回あたりにたくさん飲むときもあれば、少ししか飲まないこともあります。また、排泄の前後では体重が大きく異なることも少なくありません。

赤ちゃんの体重増加が気になるときは、母乳外来や小児科など、赤ちゃん用の体重計が設置してある施設などで計ってみるのも良いでしょう。体重を計ったときには、母子手帳の「成長発達曲線」にマークしておくと分かりやすいですよ。

赤ちゃんの排泄が少ない

赤ちゃんの尿の回数は、生後間もない頃は1日あたり5〜10回程度です。日齢が経つに連れて母乳を飲む量が増加するため、尿の量や回数も増えて、3ヶ月頃には1日あたり15〜20回くらいとなります。

母乳が足りている赤ちゃんの便は、1日に5〜10回くらいあります。しかし、1日に1回という頻度でも、量も水分もたっぷりと含まれている状態であれば問題ありません。

母乳が足りていないと、尿や便の排泄回数が減ります。特に水分が足りていないときの尿は色が濃く、量や回数が少なくなります。また、便の回数や量も減り、硬くなりやすくなることを覚えておきましょう。

赤ちゃんが寝ない

赤ちゃんが寝ない原因には色々なことが考えられますが、そのうちのひとつが母乳不足です。

授乳しても寝る様子がなかったり、すぐに目を覚ましたりする場合は母乳が足りていないサインかもしれません。

赤ちゃんの機嫌が悪い

赤ちゃんが泣き止まなかったり、機嫌が悪い原因には色々なことが考えられますが、母乳が足りない場合もあります。

おっぱいから口が外れてすぐに泣き始めたり、授乳後も泣き止まない場合は、母乳が足りていないサインの可能性があります。

母乳が足りないときの対処法

母乳が足りない場合は、補助具や人工乳(ミルク)を使うのもひとつの方法です。

母乳の分泌が安定するには1ヶ月程度時間がかかります。そのため、安定するまでは、焦らずに他の方法も試しながら母乳育児を続けることが大切です。

補助具を使ってみる

母乳の分泌があっても、赤ちゃんの口の大きさや乳頭の形状によって、飲みとりが上手にできずに足りていない場合もあります。

そのようなときには、補助具や搾乳器を活用して母乳を飲ませるという方法もあります。

◆補助具の種類

1.乳頭吸引器

乳頭が凹んでいる場合や、短い場合に有効な補助具。授乳前に乳頭を吸引して形を整えることにより、赤ちゃんが吸着する助けとなる。

2.乳頭保護器

乳頭が凹んでいる場合や短い場合、赤ちゃんの口や舌がお母さんの乳首にうまく絡まないとき、乳首に傷や痛みがあり直接吸わせるのが難しいときに有効な補助具。

乳首と乳輪を覆うようにカバーして使用する。保護器の突起部分を乳首に合わせて、吸ってもらうことにより吸啜刺激となる。

3.搾乳器

乳首の形状や痛み、赤ちゃんに直接吸ってもらうことができない場合に使用する。

搾乳により吸啜刺激のように刺激したり、母乳を搾乳したりする目的で使用する。

check ✔︎

搾乳器を使うと母乳が増えるって本当?

搾乳器を使うことで母乳の量が増えるわけではありません。しかし、適切に使用することでおっぱいに刺激を与えることができるため、おっぱいホルモンや母乳量を維持することに繋がります。

一方で、過度に使用してしまうと、乳腺を傷つけてしまうことや、おっぱいの張り感が強くなってしまうこともあります。搾乳器を使用する際には、左右それぞれ10分程度に留めるようにしましょう。

人工乳(ミルク)を活用する

母乳が足りないときには、ミルクを足しても良いでしょう。

赤ちゃんの成長に伴い、赤ちゃんの口が大きくなったり、吸う力が強くなったりすることで、お母さんのおっぱいも上手に吸えるようになることも少なくありません。

check ✔︎

ミルクの上手な足し方は?

ミルクを足す場合は、かならずお母さんの母乳を練習した後に飲ませるようにしましょう。母乳量を増やすためには、毎回母乳も続けることが大切です。

また、赤ちゃんの睡眠時間が長くなってしまうと、授乳を練習する機会が減ってしまうため、ミルクは2〜3時間くらいで目を覚ますくらいの量に調整するのが良いでしょう。

ミルクなしの完全母乳を目指すお母さんは、こちらの記事もぜひチェックしてみてくださいね。

母乳外来で相談する

原因や対処法が分からない場合や、ミルクの足し方が不安という場合は、母乳外来で助産師に相談するのがおすすめです。

授乳の方法や赤ちゃんの吸い方などを実際にみてもらうと安心できますよ。おっぱいに関することで困ったら、気兼ねなく母乳外来で相談してくださいね。

「母乳外来ではどんなことが相談できるの?」と思った方は、こちらの記事が参考になりますよ!▼

今すぐできるセルフケアで母乳量アップを目指そう

母乳量に関することで悩むお母さんは少なくありません。母乳育児をしたいと思っているお母さんにとっては深刻な問題だと言えるでしょう。

しかし、母乳の分泌が安定するには時間がかかります。そのため、母乳量が増えない原因をできるだけ減らし、母乳量の増加につながるセルフケアを続けることが大切です。

母乳量の増加のためには、適切な授乳を頻回にすることと、「栄養」「ストレス」「巡り」に対してのケアを見直してみるのがおすすめです。

そして、これらにオールインワンでアプローチしてくれるのが、産後サプリの「mamaco(ママコ )」です。

mamacoは、母乳育児をがんばりたいお母さんを応援するサプリメント。赤ちゃんのためにできるセルフケアのひとつとして、ぜひ今から始めてみてくださいね!

参考文献:

(※1)母乳摂取量

(※2)産後1か月から4か月までの母親がもつ育児ストレスと対処行動

(※3)坂本保子、母乳保育を阻害する要因に関する研究、八戸学院短期大学研究紀要 第38巻 69〜75貢、2014

参考資料:

「母乳育児を成功させるための十か条」 - WHO/UNICEF が1989年3月に共同で発表。 お母さんが赤ちゃんを母乳で育てられるように

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ