更新日:2025/3/4

産後に寝れないときはどうしたらいい?助産師が教える睡眠不足の原因と対策

「疲れているはずなのに眠れない…」と悩んでいるママも多いでしょう。

実は、産後に思うように寝れないというのは、多くのママが経験する悩みです。

疲れを癒したいのに眠れないと、気持ちが焦って余計に寝れなくなってしまい、不安は募るばかり。

今回の記事では、産後に寝れないときはどうしたらいいか、睡眠不足の原因を含めて対策方法について助産師が解説していきます。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

産後に寝れない原因はなに?

産後は出産時の体力の消耗や育児が始まったことで、ママたちはカラダもココロも疲労困憊。そうであるにも関わらず、寝れないのには理由があります。

まずは、産後に寝れない原因について解説します。

ホルモンの変化

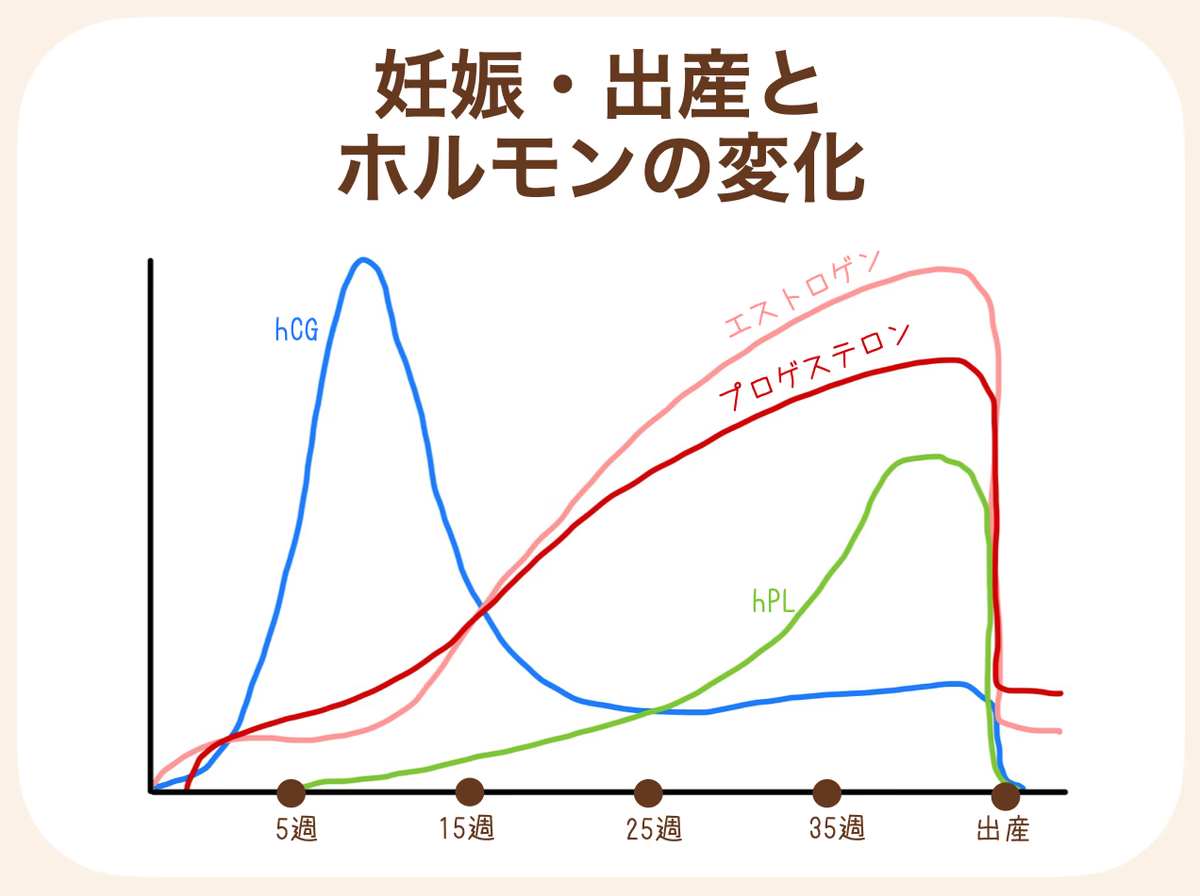

上のグラフは妊娠中から出産後のママのカラダの中で起きるホルモン分泌の変化を表しています。

グラフを見てわかるように、妊娠中にママのカラダの中で分泌が増加していたホルモンは、出産をきっかけに急激に分泌が低下します。

特に女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンは、セロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質の分泌にも深く関わっていて、産後のママに精神的にも大きな影響を与えます。

また、これだけのホルモンの変化が一気にカラダの中で起こると、カラダがこの変化にすぐに適応するのが難しくなり、自律神経が乱れてしまいます。

自律神経とは、脳や心臓、消化器など私たち人間が生きていくうえで必要な機能を調整している神経系のこと。

自律神経はカラダの動きを活発にする交感神経と、カラダをリラックスさせる副交感神経の2種類があります。交感神経と副交感神経のバランスを保つことで、活動と休息のバランスを調整しています。

自律神経のバランスが崩れることで、うまく副交感神経が働かず、なかなか寝れない状態になってしまうのです。

出産後の痛み

産後のママは、いろいろな痛みを感じます。

◉産後のママの痛みの例

- 陣痛中の筋肉痛

- 会陰切開や会陰裂傷などお股の痛み

- 帝王切開の傷の痛み

- 後陣痛

- おっぱいが張っている痛み

- 乳首の痛み

出産による痛みの他にも、母乳がつくられ、赤ちゃんに乳首を吸われるようになることで、おっぱいの痛みも出てきます。

痛み止めによってコントロールできる痛みもありますが、おっぱいの痛みなどコントロールすることが難しいものもあります。痛みを感じていることで、なかなか思うように寝れないことも多いのです。

後陣痛の対処方法については、こちらの記事でも解説しています。

産後ハイ

出産時には、カラダが出産や出産後の育児の大変さに耐えるためにアドレナリンが分泌されます。

アドレナリンはカラダを興奮状態にするため、寝れない状態になってしまうこともあります。

産後ハイについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

赤ちゃんのお世話

赤ちゃんが生まれたらおむつ交換をしたり、授乳をしたりと赤ちゃんのお世話が始まります。

特に生まれてから3ヶ月くらいまでは3〜4時間毎に授乳が必要になります。母乳だけで育てている人は2時間おきのペースになることも。

赤ちゃんのお世話によって、睡眠時間が思うように確保できなくなることも多いです。

育児への不安・ストレス

1人目を出産したママは、初めての育児で不安を感じることも多いです。

2人目以降のママも、上の子との付き合い方や赤ちゃんが家族に加わることで、今までにない悩みを抱えることも。

産後は今までの生活スタイルがガラリと変わる時期であり、カラダにもココロにもストレスを感じることが増える時期でもあります。

また、出産後はエストロゲンとプロゲステロンの分泌量が一気に減少することで、不安になりやすくなったり、抑うつ状態になったりと精神的に不安定になりやすい時期でもあります。

そうした育児への不安やストレスから、自律神経のバランスが崩れて寝れないこともあります。

この記事では、うつのセルフチェックについて紹介していますので参考にご覧ください。

産後はいつまで寝れないの?

ママのホルモンバランスの変化は、産後3ヶ月ほどで落ち着きます。

また、だいたい3ヶ月ほど経過すると、生まれた赤ちゃんの授乳サイクルやお世話に慣れてきます。

赤ちゃんによっては、生後3ヶ月になると昼夜のリズムがついてくる子もいます。

そのため、ママの産後の寝れない状態のピークは3ヶ月頃までが多い傾向にあります。

しかし、産後3ヶ月というのはあくまでも目安であり、ママも赤ちゃんも個人差が大きいので無理しすぎないようにしましょう。

寝れないときの対処法について、すぐに知りたい方はこちらから!

産後の寝不足を放置してはいけない理由

赤ちゃんのお世話を優先して寝不足を放置していませんか?

「産後の寝不足はよくあることだし、仕方ない」「時間がたてばよくなる」と思い、産後の寝不足を放置をすることは禁物です。

産後の寝不足を放置すると、

- 産後うつのリスクが高まる

- 母乳の分泌が低下する可能性もある

- 病気にかかるリスクが高まる

など、ママのカラダにいろいろな影響が出てきます。

産後うつのリスクが高まる

産後うつとは、出産後のママに現れるうつ状態のことをいいます。

そもそも産後は、エストロゲンやプロゲステロンなどのホルモンの分泌量が変化する影響もあり、気分が落ち込みやすかったり、涙もろくなったりする「マタニティブルー」が起きやすい時期です。

マタニティブルーは、妊娠中や出産後にホルモンの変化や生活環境の変化によって起こる「一過性」の症状で、薬などを使わなくても1〜2週間で自然と症状は治ります。

しかしマタニティブルーと似ている産後うつになってしまうと、2週間以上症状が続き、自然に治ることは難しい状態になります。

そして、産後うつはママがつらいのはもちろん、赤ちゃんのお世話をすることも難しくなってしまうケースも。

産後の睡眠の質がよくない女性がうつ病となる可能性は、睡眠の質がよい女性と比べると3倍ほど高い(※1)という研究結果もでているほど、寝不足と産後うつは深い関係にあります。

うつ症状が出やすい時期である産後に寝不足になってしまうと、産後うつの発症リスクを高めてしまうため、寝不足を放置してはいけません。

産後うつについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

母乳の分泌が低下する可能性も

母乳をつくったり出したりする司令塔は、すべてママのカラダの中にあるホルモンです。

寝不足の状態が続くことで、ホルモンのバランスが崩れてしまい、その結果、母乳の分泌が減ってしまう可能性もあります。

赤ちゃんの大事な栄養である母乳をしっかりとつくるためにも、寝不足を放置することはいけません。

こちらの記事では母乳が出ない原因について、対処法とともに解説しています。

病気にかかるリスクが高まる

「睡眠不足は万病のもと」とも言われているほど、寝不足は肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病をはじめとするさまざまな病気にかかるリスクが高くなります。

さらに免疫力も低下しやすくなり、感染症にかかりやすくもなります。

赤ちゃんをしっかりとお世話するためにも、ママが寝不足を解消して病気にかかるリスクを減らしていくことが大切です。

助産師おすすめ!産後に寝れないときの対策5選

寝不足を放置したままでは、ママにとっても赤ちゃんにとってもいいことはありません。少しでも寝不足を解消していくことが大切です。

ここでは、助産師がおすすめする産後に寝れないときの対策5選を紹介します。

家族のサポートを受ける

寝不足が続いている場合には、一度思い切って旦那さんやおじいちゃん、おばあちゃんなど家族に赤ちゃんを預けて休息を取るのもおすすめです。

そのときは寝れなかったとしても、赤ちゃんと少しの時間離れることで気持ちがリフレッシュすることで、寝れるようになることもあります。

必要な栄養をきちんと摂る

産後のママは、ついつい自分の食事を後回しにしがちです。

しかし、産後のママのカラダは出産と育児で消耗し切った状態です。そこに母乳をつくりださなければならないため、さらに栄養不足になりやすい時期でもあります。

質のいい睡眠を取るためにも、カラダに必要な栄養をしっかりと吸収することが大切です。

産後のママは自分のカラダの栄養だけでなく、赤ちゃんにあげる母乳にも栄養が必要になります。

ママに必要な栄養を全て摂ろうとすると、普段の食事に加えてこんなにも食事で栄養を取らなければなりません。

詳しくは、ママと赤ちゃんのために摂りたい産後の食事のポイントについて解説しているこちらの記事を参考にしてくださいね。

とはいっても、育児をしながら栄養バランスを考えた食事を用意するのは大変ですよね。

赤ちゃんのお世話や家事で忙しいママは、サプリメントで不足しがちな栄養を摂取することがおすすめです。

mamaco(ママコ)は、授乳期のママに必要な栄養素をギュッと配合した産後のママ専用のサプリメント。

厚生労働省が勧める、ママと赤ちゃんのための栄養を手軽に補給することができます。

特に寝不足のママに摂って欲しい栄養素は、葉酸とビタミンB群。

葉酸はカラダの中でセロトニンの生成をサポートし、産後のストレスを軽減することでリラックスしやすい状態を目指します。

ビタミンB群は、カラダの中で栄養を吸収しエネルギーをつくり出すために必要な栄養素。全身が疲れているときには特に欠かせない栄養素です。

さらに、mamacoは薬膳漢方検定を取得している産婦人科医の監修のもと、ママの育児疲れもケアしてくれる高麗人参や丁子、タンポポなどの和漢成分も配合しています。

これらの特徴から、mamacoは産後サプリで唯一「ママリ口コミ大賞」を受賞した、多くの先輩ママが認めるサプリメントなんですよ!

全国のスギ薬局でも取扱いがありますが、公式サイトからならより手軽&お得な価格で始めることができます!

ぜひmamacoで産後に必要な栄養をチャージし、カラダをしっかりと休めていきましょう。

「授乳中にサプリメントを飲んでも大丈夫?」と不安に思う方もいると思います。しかし実は、サプリメントは授乳中こそ飲んでもらいたいもの。

こちらの記事では、授乳中のサプリメントの選び方について解説しています。

産後ケアを利用する

「産後ケア」とは、出産後にママのカラダとココロのケアや、育児のサポートをする制度のことです。

日帰りでの利用や宿泊での利用など、ケアの内容は施設によって異なります。

休みたいママには休めるように赤ちゃんをお預かりして環境を整えたり、育児が不安なママにはママの不安を解消できるように一緒に赤ちゃんのお世話をしたり。

産後ケアでは、ママの希望に合わせたケアを受けることができます。

安心できる環境に行くと、リラックスして少し睡眠を取ることができるかもしれませんね。

眠れる環境を整える

ベッドや枕などの寝具を整えたり、日光が入らないようにカーテンを閉めたり。

環境を整えることで眠れるようになることもあります。

産後のママは赤ちゃんのお世話に耐えられるように、短い睡眠でもグッと深く眠れるようにカラダが変化しています。

そのため、眠れる環境を整えて短時間でも寝ると、寝不足が楽になることもあります。

赤ちゃんと一緒に昼寝する

生まれた赤ちゃんは昼夜関係なく、授乳が必要になります。

早い赤ちゃんでは3ヶ月で昼夜のリズムがつく子もいますが、1歳以降でも夜に授乳やお世話が必要な子もいます。

赤ちゃんが昼寝をしているタイミングでは、ついつい家事などをして動きがちですが、ママも赤ちゃんと一緒に昼寝をすることがおすすめです。

まとめ

産後はホルモンの分泌が変化する影響や赤ちゃんのお世話、ストレスや不安などさまざまな理由で寝れないママが多いです。

しかし、産後の寝不足を放置してしまうとママのカラダやココロだけでなく、赤ちゃんにとってもいいことはありません。

産後のママの栄養と育児疲れをサポートするmamacoを活用しながら、少しでも寝られるようにできることを取り入れてみましょう。

参考文献:

(※1)Sohrab Iranpour et al.:Association between sleep quality and postpartum depression,J Res Med Sci. 2016,Nov 7,21,110

厚生労働省:健やかな眠りの意義

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ