更新日:2025/4/3

授乳の姿勢と抱き方を助産師が完全ガイド!上手にあげるコツから乳首の痛みの対処法まで詳しく解説

授乳は産後のママにとって幸せな時間であると同時に、気がかりなことが多い時間でもあります。

赤ちゃんがうまく吸い付いてくれなかったり、乳首に痛みがあったり…。授乳がうまくいかないことで悩むママも多いと思います。

授乳の姿勢と抱き方をちょっと変えるだけで、授乳のやりやすさが変わるかもしれません。

今回の記事では、おっぱいを上手にあげるコツから授乳時の乳首の痛みの対処法まで、授乳の姿勢と抱き方について助産師が完全ガイドしていきます。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

赤ちゃんが飲みやすい授乳姿勢のポイント

Q.授乳はどんな姿勢がいい?

A.ママが楽な姿勢でOK!

と書いてある本や記事も多いと思います。

しかし、授乳のときにはママが楽な姿勢をとることも大切ですが、赤ちゃんがおっぱいに吸いつきやすくするために、最低限おさえておきたいポイントがあります。

◆授乳姿勢のポイント

- 1赤ちゃんの口とママの乳首の高さが同じ

- 2赤ちゃんのカラダとママのカラダが正面を向き合っている

- 3赤ちゃんの頭からお尻が一直線になっている

この3つのポイントをおさえることで、赤ちゃんが乳首と乳輪部分まで深くくわえやすくなり、おっぱいから母乳を飲みやすくなります。

まずは3つのポイントについて、それぞれ詳しく解説していきます。

赤ちゃんの口とママの乳首の高さが同じ

授乳のときに赤ちゃんを抱くときは、赤ちゃんの口とママの乳首の位置が同じ高さにくるようにします。

赤ちゃんの口とママの乳首の高さがズレていると、赤ちゃんと乳首の間に距離ができてしまいます。

赤ちゃんがしっかりとおっぱいから母乳を飲みとるためには、乳輪部分まで深くくわえる必要がありますが、赤ちゃんの口と乳首に距離があると浅吸いになってしまい、赤ちゃんは母乳を飲みにくく、さらにママの乳首に傷がつきやすくなってしまいます。

特に首がすわっていない赤ちゃんは、自分で頭を動かすことができないため距離があるまま吸いつこうと必死になります。

生まれて間もない赤ちゃんは、生きていくための本能(反射)でおっぱいを吸う能力が備わっていますが、口をおっぱいまで持っていく力はありません。

授乳クッションや枕、バスタオルなどを使って、赤ちゃんの口とママの乳首の高さをそろえて授乳をしましょう。

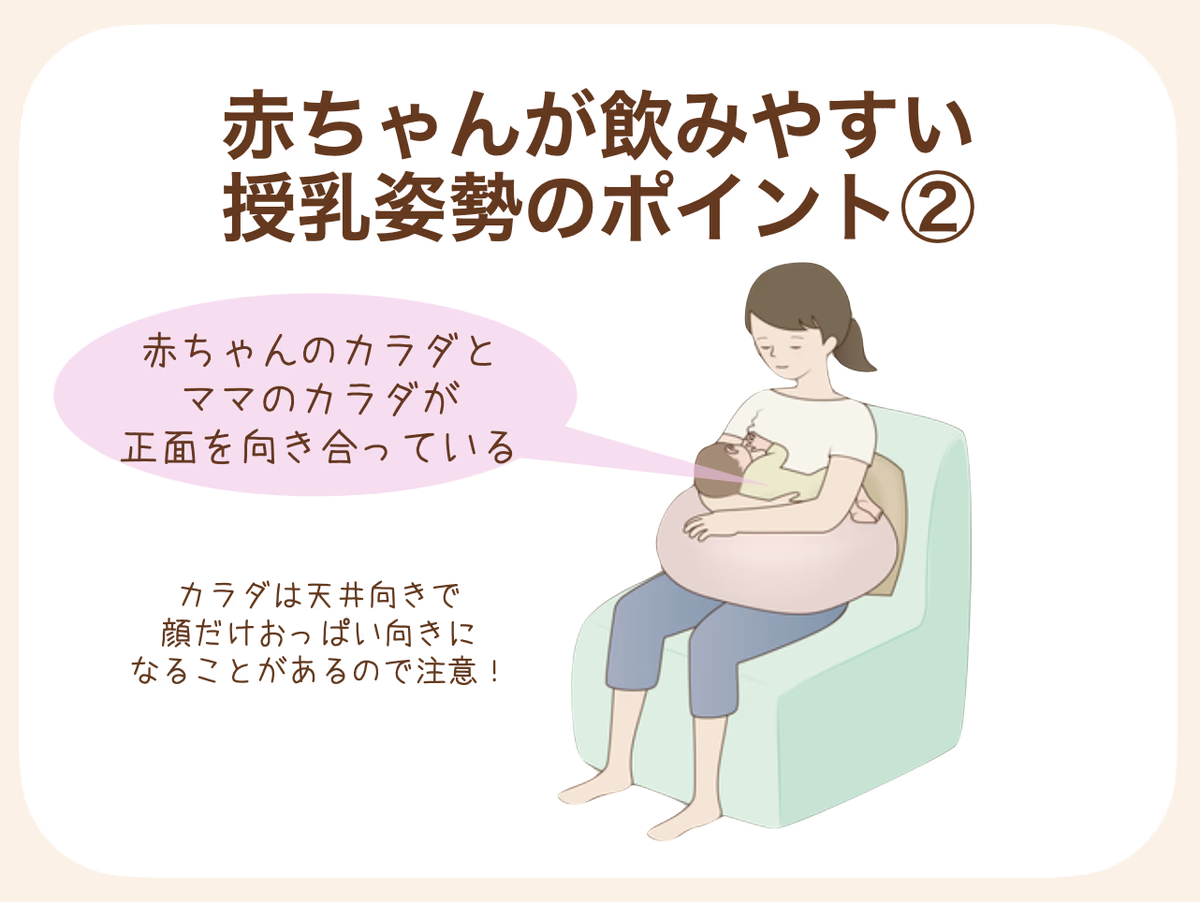

赤ちゃんのカラダとママのカラダが正面を向き合っている

赤ちゃんを抱くときには、赤ちゃんのカラダとママのカラダが正面を向き合うようにします。

赤ちゃんのカラダとママのカラダがうまく正面を向き合っているときには、下のポイントをクリアしています。

- どの抱き方でも赤ちゃんのお腹とママのカラダがぴったりとくっついている

- 授乳クッションや枕、タオルなどに乗せた赤ちゃんは真横向きになっている

よくありがちなのは、顔はおっぱいの方向を向いているのにカラダは天井を向いているパターン。

大人も横を向きながら飲み物を飲むことは難しく、正面を向いて飲むことがほとんどですよね。

赤ちゃんもカラダごとおっぱいに向かって正面向きになるようにしましょう。

赤ちゃんの頭からお尻が一直線になっている

授乳中は首が傾いた姿勢になることがないよう、赤ちゃんの頭からお尻までが一直線上にくるようにします。

大人も飲み物を飲むとき、首を左右に傾けたままだと飲みにくいですよね。それは赤ちゃんも一緒です。

抱き方によっては頭とお尻の高さが違うことはありますが、頭からお尻を結んだラインは一直線になるように姿勢を整えてあげることが大切です。

check ✔︎

授乳クッションって必要?

赤ちゃんが飲みやすい授乳姿勢を整えるためには、ママの腕の力だけで支えるのは大変です。そのため、赤ちゃんを支えるものがあると便利です。

授乳クッションは授乳中の赤ちゃんを支えることができるよう、しっかりとした厚みがあるのが特徴です。物によっては、ママのカラダに巻きつけてボタンなどを留めておくことで、授乳中にクッションがズレないようになっているつくりのものもあります。

ただ、赤ちゃんを支えることができればどんなものでも大丈夫なので、クッションや枕、タオルケット、バスタオルなどを使っても◎。

授乳クッションはあれば便利ですが、なくてはならない物ではなく、家にある物で代用することも可能です。

授乳中の赤ちゃんの抱き方5選

授乳中の赤ちゃんの抱き方はバリエーションが豊富です。

代表的な赤ちゃんの抱き方は、5つあります。

- 横抱き

- クロス抱き(交差抱き)

- フットボール抱き(脇抱き)

- 縦抱き

- 添い乳

そのときの赤ちゃんの状態やママのおっぱいの状態によって、赤ちゃんの抱き方を変えることで授乳がしやすくなることもあるので、色々な抱き方をマスターしておくのがおすすめです。

授乳中の赤ちゃんの抱き方とポイントについて、それぞれ解説していきます。

横抱き

横抱きは、赤ちゃんを横向きに寝かせ、ママの肘の内側に赤ちゃんの頭を乗せて授乳する抱き方です。

◉横抱きの授乳方法(右のおっぱいを吸わせる場合)

- 赤ちゃんの口がママの右乳首の位置にくるように高さを合わせて、横向きに寝かせる

- ママの右肘の内側で赤ちゃんの頭、右手のひらで赤ちゃんのお尻あたりを支える

- 右腕全体で赤ちゃんを引き寄せて乳首に吸い付かせる

横抱きは、ママの腕全体で赤ちゃんの頭を支えることができるため、ママの手首への負担を少なくできます。

ただ、授乳に慣れないうちは、赤ちゃんの頭を肘の内側に乗せたまま吸わせるのはなかなか難しく、浅吸いになりがちです。

横抱きの姿勢で乳首をくわえさせるのは、ママも赤ちゃんも授乳に慣れてきてからがおすすめ。

生まれて間もないうちは、赤ちゃんの頭をしっかり支えておっぱいをくわえさせることができるクロス抱きの姿勢を取り、赤ちゃんがおっぱいをしっかりと吸い始めて安定してきた頃から横抱きに変えるといいですよ。

クロス抱き(交差抱き)

クロス抱き(交差抱き)は、赤ちゃんを横向きに寝かせ、ママの手で赤ちゃんの頭を支えて授乳する抱き方です。

◉クロス抱きの授乳方法(右のおっぱいを吸わせる場合)

- 赤ちゃんの口がママの右乳首の位置にくるように高さを合わせて、横向きに寝かせる

- ママの右手のひらで右おっぱいを支える

- ママの左手のひらで赤ちゃんの頭、左肘の内側で赤ちゃんのお尻を支え、ママのカラダに引き寄せる

- ママの左手で赤ちゃんの頭をおっぱいに引き寄せて乳首を吸わせる

赤ちゃんの頭をしっかりと支えることができるため、生まれて間もない赤ちゃんの授乳や首がすわる前の授乳し始めの時期におすすめです。

ポイントは、おっぱいを赤ちゃんに持っていくのではなく、赤ちゃんをおっぱいに引き寄せること。そうすることでママと密着しやすくなり、乳首に深く吸いつきやすくなります。

ただ、クロス抱きは赤ちゃんが重たくなってくるとママの手首に負担がかかる姿勢です。手の下にタオルをはさんでサポートしたり、途中で横抱きに変えるのもいいですよ。

check ✔︎

授乳中の赤ちゃんの頭を支えるポイントは?

赤ちゃんは首が前屈した(前に倒れた)状態だと、おっぱいを飲みにくくなってしまいます。また、頭を押し付けられるのも嫌がる赤ちゃんが多いです。

赤ちゃんの頭を支えるときは、赤ちゃんの耳の後にある骨にママの親指と中指がくるようにし、小指から手の縁は赤ちゃんのうなじに触れるイメージで、後頭部を下から優しく持ち上げるように支えてあげましょう。

フットボール抱き(脇抱き)

フットボール抱き(脇抱き)は、フットボールを脇に抱えるように赤ちゃんを抱いて授乳する抱き方です。

◉フットボール抱きの授乳方法(右のおっぱいを吸わせる場合)

- 赤ちゃんの口がママの右乳首の位置にくるように、ママの右側にクッションなどを積んで高さを合わせ、横向きに寝かせる

- ママの左手のひらで右おっぱいを支える

- ママの右手のひらで赤ちゃんの頭、右肘の内側で赤ちゃんのお尻を支え、ママのカラダに引き寄せる

- ママの右手で赤ちゃんの頭をおっぱいに引き寄せて乳首をくわえさせる

クロス抱きと同じように、赤ちゃんの頭をしっかりと支えて乳首をくわえさせることができるため、生まれて間もない赤ちゃんの授乳におすすめです。

クッションや赤ちゃんをお腹に乗せなくてすむ姿勢なので、帝王切開後でお腹の傷が痛むママにもおすすめ。

ただ、赤ちゃんが重たくなってくるとママの手首に負担がかかりやすいので、手の下にタオルなどをはさんでサポートするようにしましょう。

縦抱き

縦抱きは、赤ちゃんのお尻をママの足やクッションにつけ、縦に抱いて授乳する抱き方です。

◉縦抱きの授乳方法(右のおっぱいを吸わせる場合)

- ママの正面右側で赤ちゃんを縦に抱っこし、赤ちゃんの口がママの右乳首の位置にくるように、赤ちゃんのお尻の下にクッションやタオルを敷いて高さを合わせる

- 片方のママの手でおっぱい、もう片方の手で赤ちゃんの頭を支える(やりやすいほうの手でOK)

- 赤ちゃんの頭を引き寄せて右乳首をくわえさせる

ママの姿勢が猫背になってしまうと、赤ちゃんのカラダと距離ができやすくなってしまいます。ママはしっかりと背筋を伸ばして、カラダが赤ちゃんと密着するようにするのがポイントです。

縦抱きは、授乳中に寝てしまいがちな赤ちゃんにおすすめな抱き方です。しかし、首がすわらないうちは、泣きが強い赤ちゃんや力が強い赤ちゃんだとママが支えるのを難しく感じるかもしれません。

添い乳

添い乳は、ママと赤ちゃんが2人とも横になったまま授乳する抱き方です。

◉添い乳の授乳方法(右のおっぱいを吸わせる場合)

- ママは右を下にして横になり、赤ちゃんは頭がママの右おっぱいの位置にくるように横に寝かせる

- 赤ちゃんが仰向けにならないように背中にクッションやタオルを置く

- ママの左手で赤ちゃんの頭を支え、右おっぱいに引き寄せ乳首をくわえさせる

起き上がることなく、横になったまま授乳ができる抱き方なのでママのカラダの負担を減らすことができます。

ただ添い乳は、生まれて間もない時期の赤ちゃんにとっては、母乳を吸い取ることが難しい姿勢。赤ちゃんが口寂しいときに吸わせるのは問題ありませんが、毎回添い乳での授乳をしていると赤ちゃんはうまく母乳を飲み取れていない可能性があります。

ママの母乳分泌も軌道に乗り、赤ちゃんの吸う力も強まってきた生後1ヶ月以降になると、添い乳でもおっぱいを飲み取ることができるようになります。

しかし、添い乳で授乳中にそのままママが寝てしまうと、赤ちゃんがおっぱいで窒息してしまうリスクもあるので注意しましょう。

check ✔︎

ミルクをあげるときの抱き方は?

ミルクをあげるときには、ママの負担が少ない横抱きの姿勢がおすすめです。

ママの左肘の内側で赤ちゃんの頭を支えて仰向けに寝かせ、赤ちゃんと哺乳瓶がしっかり正面を向くようにしてあげます。

このとき、授乳姿勢のポイントと同様に、赤ちゃんの頭からお尻が一直線になるようにしましょう。

生後1ヶ月以内の赤ちゃんは、ミルクを飲ませている途中で寝てしまうこともよくあります。

赤ちゃんがくわえている哺乳瓶の底を指で優しくカンカンと叩いたり、赤ちゃんの手のひらを指の腹でこすって刺激してあげると起きてくれることもあるので試してみてください。

ミルクや混合育児から完全母乳を目指したいママは、こちらの記事もぜひチェックしてくださいね!

【ケース別】おすすめの授乳姿勢

いろいろな授乳姿勢について紹介しましたが、赤ちゃんとママの状態によっては、授乳姿勢の向き不向きがあります。

ここではケース別におすすめの授乳姿勢を紹介していきます。

乳頭にキズができて痛いとき

特に、生まれて間もない赤ちゃんの授乳では、乳首にキズがつくことがあります。毎回同じ抱き方で授乳していると、乳首の同じ場所に負担がかかりやすくなることも。

乳首に痛みがあるときには、毎回抱き方を変えながら授乳するのがおすすめです。

乳首が痛いときには、浅吸いになりやすい添い乳は避けた方がよいでしょう。

乳房の一部分が硬く、しこりがあるとき

乳房の一部分が硬くなったり、しこりになっているところがある場合は、その部分に母乳がたまった状態になっています。この状態が続くと「乳腺炎」の原因になります。

硬い部分やしこりがあるときには、赤ちゃんに飲んでもらっているときに手のひらでその部分を圧迫するようにし、母乳の排出を促しましょう。

また、乳房の硬い部分やしこりの場所によって、おすすめの授乳姿勢があります。

- おっぱいの外側にしこりがある場合→フットボール抱き

- おっぱいの内側にしこりがある場合→横抱きかクロス抱き

- おっぱいの下側にしこりがある場合→縦抱き

赤ちゃんの下顎側にくる部分がおっぱいを飲み取りやすいので、硬い部分やしこりがある場所が赤ちゃんの下顎方向にくるようにするといいですよ。

check ✔︎

乳腺炎って?

乳腺炎は、乳腺の中に母乳がたまった状態が続くことで炎症を起こしてしまい、おっぱいが熱を持って赤く腫れたり、押すと痛みを感じたり、ママの全身に熱が出る病気です。

乳腺炎は予防できる病気なので、授乳の前後でおっぱいを触って硬いところはないかよく観察し、硬いところがあるときには適切なケアをしていきましょう。

乳腺炎についてもっと詳しく知りたい人は、こちらの記事をどうぞ。

ママの体調が悪い、出産後の痛みがつらいとき

出産直後や育児中はママの体調が悪いことや、痛みがつらいときもあります。

ママがつらいときには、母乳をお休みしてミルクをあげるのも◎。

ただ、ママがおっぱいをあげたいときには、起き上がらずにできる添い乳でスキンシップをとるのもおすすめです。

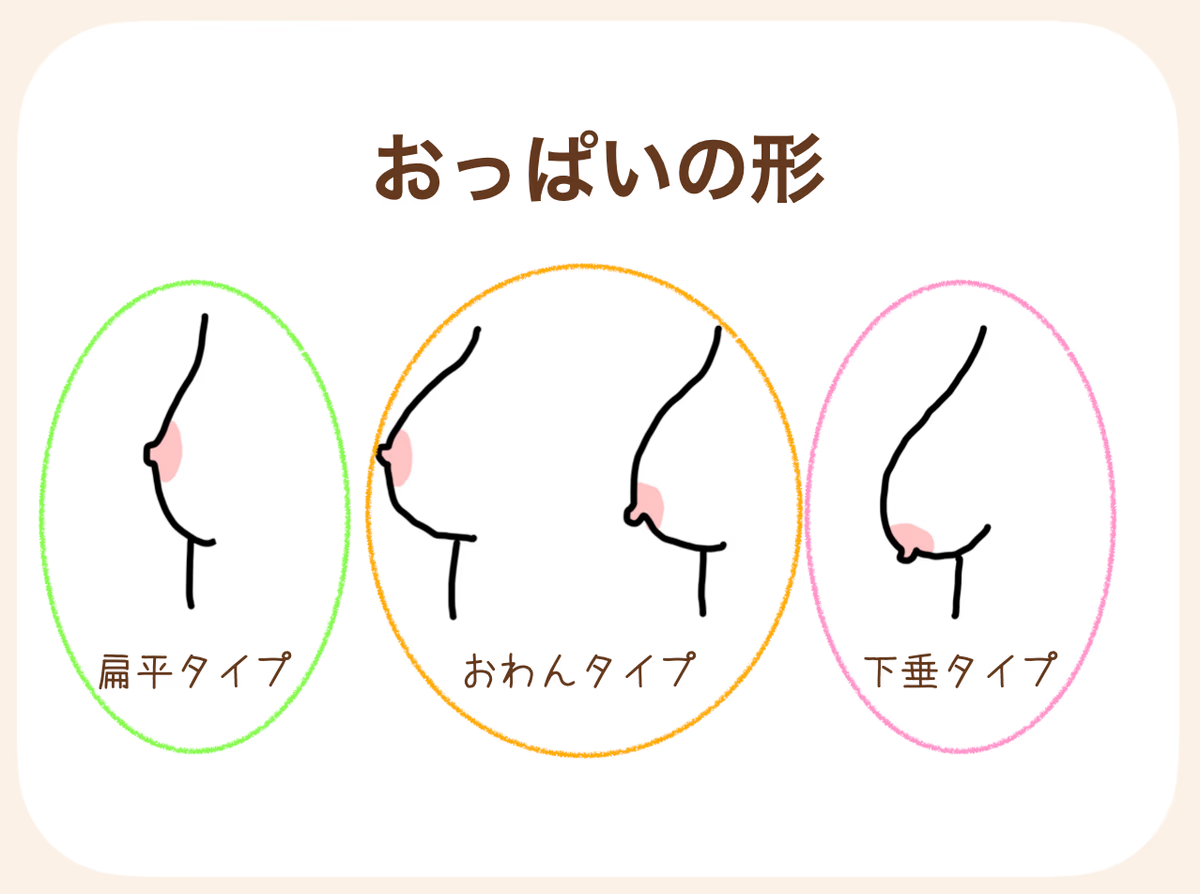

おっぱいの形によってもやりやすい授乳姿勢は異なる

おっぱいの形はひとそれぞれですが、大きく3つに分かれます。

- 扁平(へんぺい)タイプ

- おわんタイプ

- 下垂タイプ

このおっぱいの形によって、やりやすい授乳姿勢・やりにくい授乳姿勢が変わります。

| おっぱいの形 | やりやすい授乳姿勢 | やりにくい授乳姿勢 |

|---|---|---|

| 扁平タイプ | 縦抱き | 添い乳 |

| おわんタイプ | どれでも◎ | 特になし |

| 下垂タイプ | フットボール抱き | 縦抱き |

授乳しやすい姿勢はおっぱいの形だけでなく、乳頭の形にも左右されるので一概には言えませんが、参考にしてください。

母乳だけで栄養は足りてる?

姿勢のほか、母乳だけで栄養は足りているのかは、授乳中のママが一度は感じる不安です。

特に完全母乳で育てているママにとっては、母乳だけが赤ちゃんの栄養源なので気になりますよね。

ここでは、母乳と赤ちゃんの栄養について簡単に解説していきます。

母乳が足りているサイン

母乳が足りているサインは、授乳状況や赤ちゃんの排泄状況などからも判断できます。

- 授乳中に「ごくごく」と喉から飲み込む音が聞こえる

- 排尿が1日に6回以上ある

- 排便が1日に3回以上ある(※個人差が大きいです)

- 授乳後は機嫌がいい

授乳回数は、生後3ヶ月くらいまでは1日に8回くらい(だいたい3時間おき)が目安ですが、新生児期には赤ちゃんが1回に飲み取れる量が少なくなりがちなので、2時間おきの授乳になることもあります。

心配であれば赤ちゃんの体重を測って、増えているか確認するのも安心ですね。

生後3ヶ月くらいまでは、1日あたり25g以上の体重増加があれば◎。

ただ、体重増加は通常1〜2週間での増え具合を平均的にみるので、「昨日から今日で25gも増えてない…」と1日1日で考える必要はありません。

授乳についての不安や、体重の増え具合が気になる方は、母乳外来を利用するのも一つの手です。

母乳外来については、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「母乳が出ない原因はなに?」「栄養たっぷりの母乳を増やすためにできることはない?」というママは、こちらの記事をどうぞ。

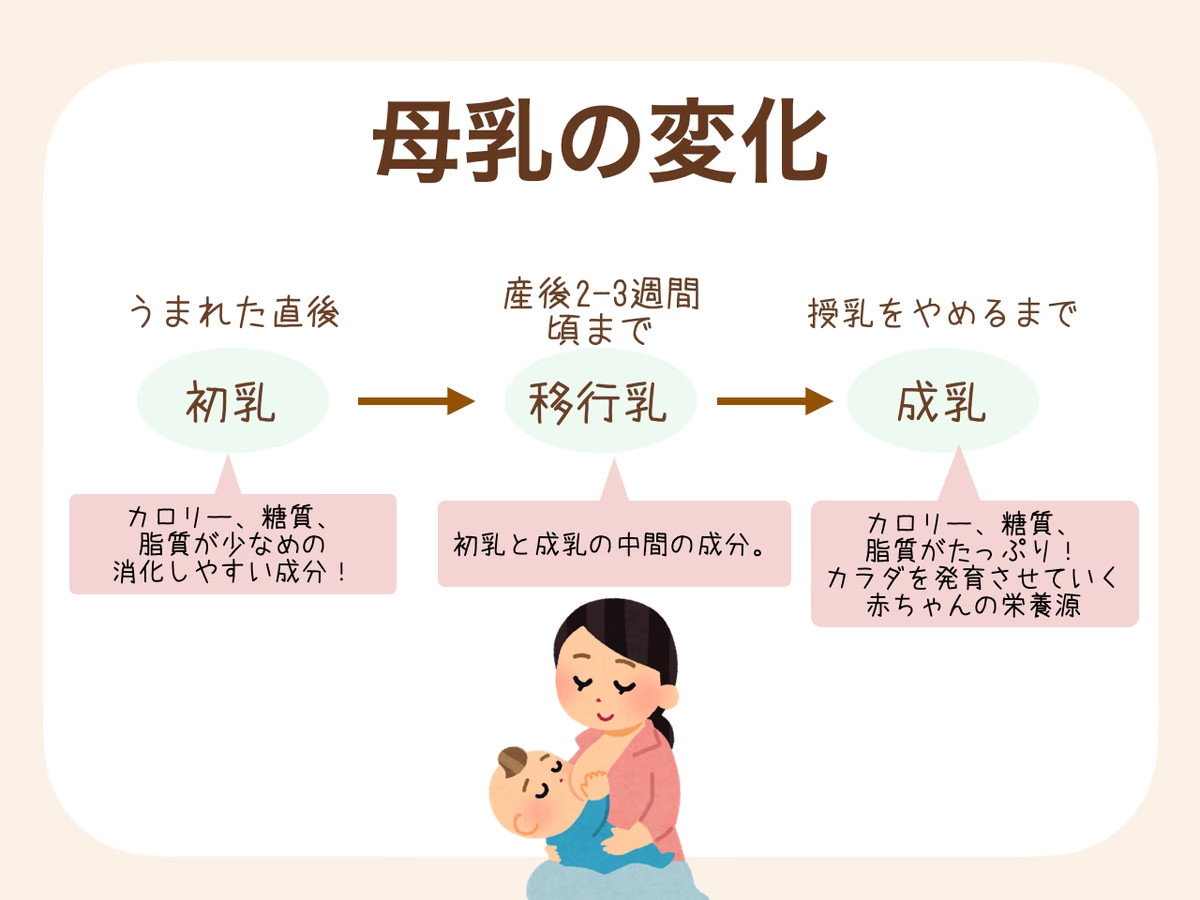

母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養

母乳は赤ちゃんの成長に合わせて、カロリーや脂質などの栄養素が少しずつ変化していきます。そのときの赤ちゃんにとって必要な栄養を作っているのです。

そのため、母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養で、十分に母乳が飲めれば赤ちゃんの栄養は母乳だけで確保することができます。

ただ、栄養たっぷりの母乳にも不足しやすい栄養素があります。それは、鉄分、ビタミンDです。

赤ちゃんの栄養源である母乳は、ママの食べた物がママのカラダの中で栄養として取り込まれ、それを原料につくられます。

しかし産後のママは、長い妊娠期間や出産の影響で鉄分不足になりがち。そのため、母乳にも鉄分は不足しがちです。

また、日光を浴びることでつくられるビタミンDは、産後に新生児を連れて外出できないママのカラダではできにくくなります。

ある研究結果でも、母乳で育った赤ちゃんはビタミンDが不足しやすいといわれています。(※1)

さらに、ママのカラダに栄養が十分にチャージされていないと、母乳自体がつくられにくくなる可能性もあります。

産後のママが摂りたい栄養は、普段の食事に加えてこんなにあります。

育児をしながらこれだけの栄養をバランスよく食事に取り入れるなんて、考えただけでも大変ですよね。

そんなときこそ、産後専用サプリメントのmamaco(ママコ)がおすすめです。

mamacoは母乳に不足しがちな鉄分を15mg、ビタミンDは8μg、さらにその他の産後に摂りたい栄養もしっかりカバー!

1日4粒で、厚生労働省が勧めている産後のママのカラダに必要な栄養を補充してくれます。

- 母乳のもととなる血液の生成をサポートする葉酸

- 赤ちゃんの目の健康に役立つビタミンA

- 脳や神経の正常な発達を助けるDHA・EPA

もたっぷり入っていますよ!

母乳を通してママが摂取したものが赤ちゃんに移行する授乳期は、口にするものにも気を配りたい時期。

だからこそ、mamacoは産婦人科医監修のもと、第三者機関の認定を受けて品質管理を徹底している信頼できる製品です。

たくさんの先輩ママの実際の口コミから、産後サプリで唯一「ママリ口コミ大賞」も受賞しています!

授乳中はぜひmamacoで不足しがちな栄養を補い、赤ちゃんに栄養たっぷりの母乳を届けていきましょう。

産後のママに嬉しいオンライン購入なら、店頭よりお得にゲットできますよ。詳しくはこちらからチェック!

母乳に含まれる栄養と不足しがちな栄養についてもっと詳しく知りたい人は、こちらの記事もどうぞ。

授乳中のサプリメントの選び方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ

赤ちゃんに栄養たっぷりの母乳をしっかりと飲ませてあげたいと思うからこそ、授乳がうまくいかないことで悩むママも多いと思います。

授乳は、赤ちゃんもママも生まれてから2人で一緒に練習して、少しずつうまくなっていくもの。

焦らずにいろいろな授乳姿勢を試しながら、お互いに心地よいやり方を探していきましょう。

母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養ですが、鉄分・ビタミンDなどの不足しがちな栄養素もあります。

mamacoでママのカラダの栄養を補い、赤ちゃんに届ける母乳の栄養も上手に補っていきましょう。

【参考文献】

(※1)鶴田恵子他:母乳栄養児のビタミンD欠乏と日光浴,第32回日本外来小児科学会年次集会

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ