更新日:2025/3/7

産後ケアはママの強い味方!助産師が教えるサポートの種類と自分でできるケア

核家族化が進み、一人で赤ちゃんのお世話と家事の大部分を担った結果、疲労や孤独を感じるママもきっと少なくないでしょう。

そんな産後のママをサポートしてくれるのが「産後ケア」。産後ケアとは、健康チェックや育児相談、赤ちゃんの預かりなどママのサポートを行ってくれる心強いサービスです。

今回は、産後ケアの必要性やサポートの種類、自分でできる産後ケアについて紹介します。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

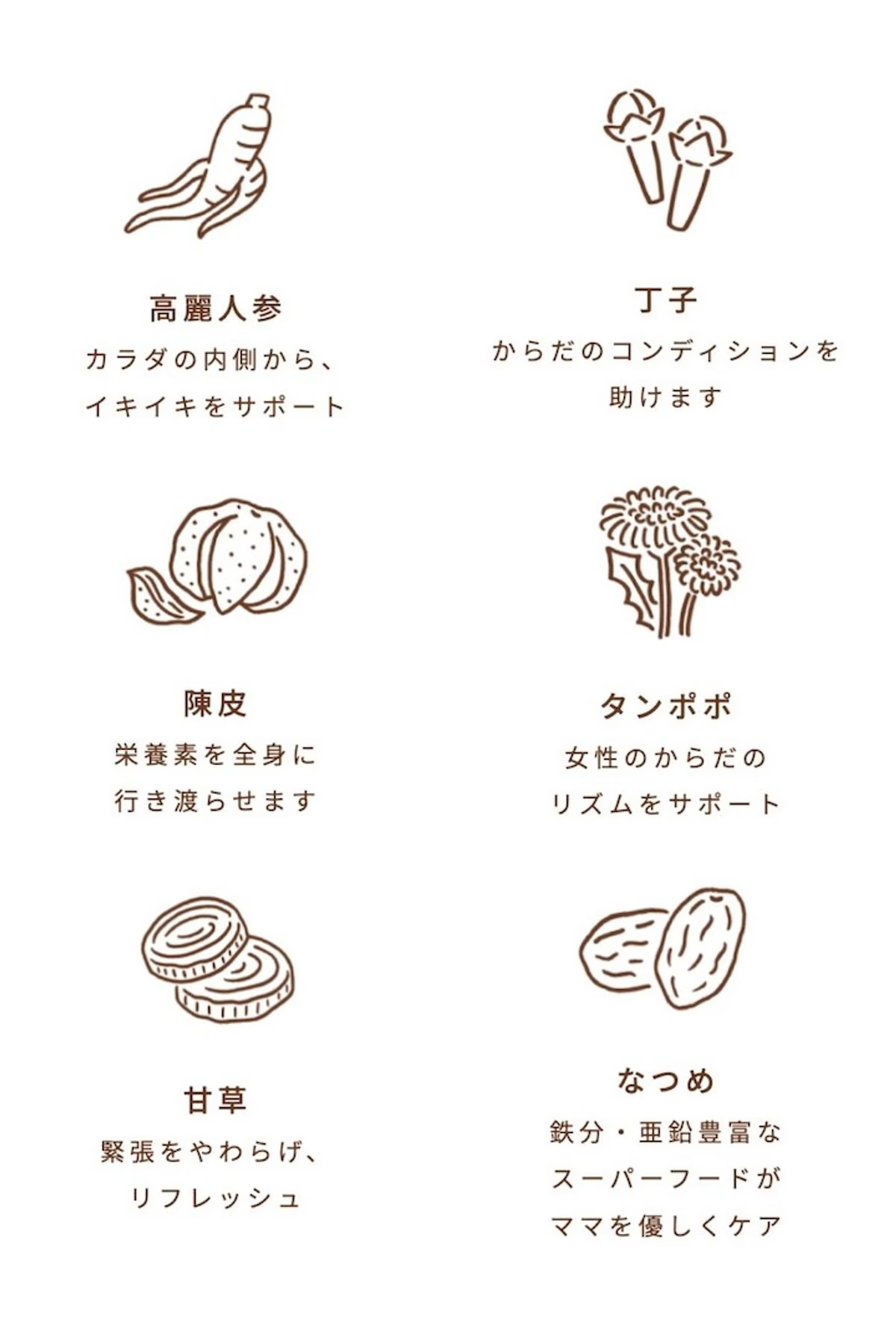

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

産後ケアってそもそも何?

産後ケアとは、出産後のママと赤ちゃんが元気に生活を送るために行う産後のママに向けたサポートのことです。

サポート内容はさまざまで、ママの体のケアや心のケア、授乳指導、育児指導、専門家への相談、赤ちゃんの預かりなどがあります。

“産後”ケアと聞くと、「赤ちゃんが生まれてすぐ」という印象を持つ人も多いかもしれませんが、出産後から母乳育児の終了まで産後ケアを行ってくれる施設もあり、幅広いママが利用できるサービスです。

産後ケアって必要なの?

産後ケアが始まった背景には、昔と比べてママの子育て負担が増えていることが挙げられます。

母親に加えて祖父母や親族、近所の人までもが育児に参加してくれていた時代は変わり、現在は母親がメインとなって赤ちゃんを育てている家庭が増えました。

そのため、頼れる人がおらず慣れない育児や授乳での睡眠不足、産後の回復しきっていない体での家事などで、疲弊してしまうママも少なくありません。

疲労が溜まると産後の体の回復が遅れ、産後うつへとつながるケースもあります。

産後うつについて詳しくは、こちらの記事も参考にしてください。

出産後のママは元気そうに見えたとしても、骨盤や子宮は確実にダメージを受けており、回復には2ヶ月ほどかかるといわれています。

出産後6~8週は産褥期(さんじょくき)といい、体が出産前の状態に戻ろうとする大切な時期です。一方で、女性ホルモンの減少や後陣痛などで心も体も不安定になりやすい時期ともいえます。

ぜひ一息ついて自分の体と心に耳を傾け、「体がつらい」「孤独を感じる」など、体と心に違和感があったら、ぜひ産後ケアを検討してみてください。ママにとって適切なサポートが受けられるはずです。

産褥期については、こちらの記事で詳しく解説しています。

産後ケアの種類は3つ

産後ケアは、大きく3つに分類できます。ここでは、サポートの種類やメリット、注意点について詳しく見てみましょう。

1.訪問型(アウトリーチ)産後ケア

訪問型産後ケアとは、助産師さんや産後ドゥーラ、ママの悩みに応じた専門家が自宅まで来てくれ、授乳の指導や子育て相談、赤ちゃんの発育チェック、赤ちゃんの一時的な預かりなどが受けられるサービスです。

産後ドゥーラとは、産前産後のママのサポートを行うスペシャリストで、赤ちゃんのお世話や家事代行、上のお子さんのお世話までしてくれる、産後ママの強い味方。

子どものお世話をするベビーシッターとは違い、ママのサポートをするのが産後ドゥーラなのです。

訪問型産後ケアは、民間も選べますが多くの自治体でも行っています。行政のサービスを利用した場合、1時間500~1000円程度で受けられる地域が多いでしょう。

地域の保健師さんが訪問し、ママと赤ちゃんの健康チェックと悩み相談を行う「新生児訪問」も訪問型産後ケアの一環ですが、それとは別に新生児期以降も受けられるサポートです。

訪問型産後ケアのメリット

- 移動手段がなくても利用できる

- 家まで来てくれるので体調が優れないときにありがたい

- 比較的低価格でサポートが受けられる

注意点

- サポートを受けられる時間が短め(1時間~4時間ほど)

- 行政ごとに利用回数の制限が違う

- 行政ごとにサポート内容が異なり、希望するサポートがない場合も

- 民間の訪問型産後ケアは、行政よりも費用がかかる

2.日帰り型(デイサービス)産後ケア

日帰り型産後ケアは、産後ケア専門施設や産婦人科、助産院などにママと赤ちゃんが日帰りで通いながら、産後ケアが受けられるサービスです。

滞在時間は10時〜17時頃の間という場合が多く、ママと赤ちゃんの健康チェックを行い、赤ちゃんのお世話をプロにお任せして、ママは別室でゆっくり休んだり、専門家に相談に乗ってもらったりできます。

ランチがついていたり、オプションでエステができたりと、至れり尽くせりな産後ケア施設もあります。日帰り型産後ケアも多くの自治体が行っているため、お住まいの地域にはどのようなサービスがあるのか早めに調べてみましょう。

行政のサービスを利用した場合、1回500円~3000円程度で利用できる地域が多いようです。

日帰り型産後ケアのメリット

- 家と違う空間でリフレッシュできる

- 赤ちゃんと離れることができるのでゆっくり体を休められる

- 施設を選べば自分のやりたいことができる

- 自治体の日帰り型産後ケアを選べば比較的低価格

注意点

- 赤ちゃん連れで施設に出向かなければならない

- 施設ごとにサービスが違うので下調べが大切

- 行政ごとに利用回数の制限が違う

3.宿泊型産後ケア

ママと赤ちゃんが産後ケアホテルや産婦人科、助産院などに泊り、ママと赤ちゃんの健康チェックや、育児相談、赤ちゃんを預けてママの休息時間の確保などができるサービスです。

出産する産院が宿泊型産後ケアを行っている場合、出産後そのまま宿泊型産後ケアに移行できる場合もあります。宿泊型産後ケアも多くの自治体が行っており、自治体の制度を利用するときは、地域によって利用条件が異なるため、あらかじめ調べておきましょう。

産後ケア施設によってできることが異なり、ワークショップやヨガレッスン、エステなどがついている施設もあります。体験を通して、ママ同士コミュニケーションが取れるのも良いリフレッシュになるのではないでしょうか?栄養満点の食事がつくのも魅力的です。

行政のサービスを利用した場合、1泊3000円~10000円程度で利用できます。自治体を通さず民間施設を利用するとなると、サービス内容によって金額は大きく異なり、相場は1泊20000円~60000円ほどです。

宿泊型産後ケアのメリット

- 家事育児から離れてリフレッシュできる

- ママ同士の交流が持てる場合も

- 自治体の行っている宿泊型産後ケアを選べば費用が安い

注意点

- 訪問型や日帰り型より費用が高額

- 赤ちゃん連れで施設に出向かなければならない

- 施設ごとにサービスが違うので施設調べが大切

- 利用日数や利用方法は地域ごとに違う

行政の宿泊型産後ケアは、訪問型や日帰り型よりも条件が厳しい場合が多いので注意しましょう。

例えば、ママの産後の心身の不調や育児の不安に加えて「家族等から十分な家事および育児等の支援が得られない」などの条件がプラスされている場合があるので、お住まいの地域の条件を調べてみてくださいね。

「訪問型」「日帰り型」「宿泊型」の3つの産後ケアをご紹介しました。

産後ケアは状況に応じて複数組み合わせてOKです。行政のサービスも充実しつつあるので、お住まいの地域のサービスはどんなものがあるのか、あらかじめ調べておくと安心できますね。

このほか、母乳育児をサポートする「母乳外来」も、産後のママをサポートする強い味方です。こちらの記事もぜひ参考にしてくださいね!

自分でできる産後ケア4選

赤ちゃんのお世話で忘れがちになるママの体のケア。ママ自身が自分の体を大切にすることは、赤ちゃんの幸せにもつながります。

ぜひ自分の健康にも気を配り、自分でできる産後ケアにチャレンジしてみましょう。

セルフ産後ケア1.骨盤ベルトで骨盤を締める

ママの骨盤は、赤ちゃんが産道をスムーズに通れるように出産時には最大に開き、産後は時間をかけて元に戻っていきます。そのため、出産を経たばかりのママの骨盤は、まだ妊娠前の状態には到底戻っておらず、開いたままのグラグラ状態です。

骨盤を引き締める筋肉(骨盤底筋群)が弱かったり、骨盤がゆがんでしまったりすると、骨盤は開きっぱなしになってしまい、腰痛や恥骨痛につながることもあります。開いた骨盤を元に戻すためには、骨盤の下を締めてくれる骨盤ベルトがおすすめです。

骨盤ベルトで開いた骨盤をキュッと整えてあげることで、骨盤が元に戻るのを手助けしてくれます。帝王切開をした方は、骨盤ベルトが傷口に当たらないよう注意しましょう。出産入院の間に、助産師さんや看護師さんに着用方法を聞いておくのがおすすめです。

帝王切開のママにおすすめの産後ケアについては、こちらも参考にしてください。

セルフ産後ケア2.授乳クッションやドーナツ座布団を使う

腰痛、会陰切開の傷の痛み、授乳の肩こりなど、体の痛みに悩まされる産後ママも多くいます。そんなママの強い味方が、授乳を快適にしてくれる授乳クッションとドーナツ座布団。

授乳クッションは、クッションの上に赤ちゃんを乗せて授乳することで、授乳中の猫背になりがちなママの姿勢が良くなり、赤ちゃんを支えるママの肩・背中・腰の負担が軽くなります。

一方ドーナツ座布団は、会陰切開の傷に苦しむママの強い味方。ドーナツのように真ん中に穴が空いている構造の座布団なので、傷口がクッションに擦れずに楽に座れますよ。

会陰切開の傷のケアについては、こちらの記事も参考にしてくださいね。

便利な育児グッズもたくさん販売されているので、どんどん活用していきましょう。

セルフ産後ケア3.体の回復に必要な栄養を摂る

産後のママの体は疲労困憊。そんな体を回復させるためには、栄養たっぷりの食事を摂ることが大切です。

◆産後の回復のために摂りたい栄養素

| 栄養素 | 働き | 含まれる食材 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 新陳代謝を促し、細胞の修復をサポートする | 肉・魚介類、卵、大豆製品 |

| 葉酸 | たんぱく質の合成を助ける、新しい細胞を作る | ブロッコリー、ほうれん草、レバー類 |

| 鉄分 | 貧血を予防し、体の回復をサポートする | 赤身の肉・魚類、砂肝 |

| ビタミンC | 鉄分の吸収を高める、イライラを抑える | パプリカ、キウイ、いちご |

| カルシウム | 歯や骨を生成、強化する | チーズ、小魚、大豆製品 |

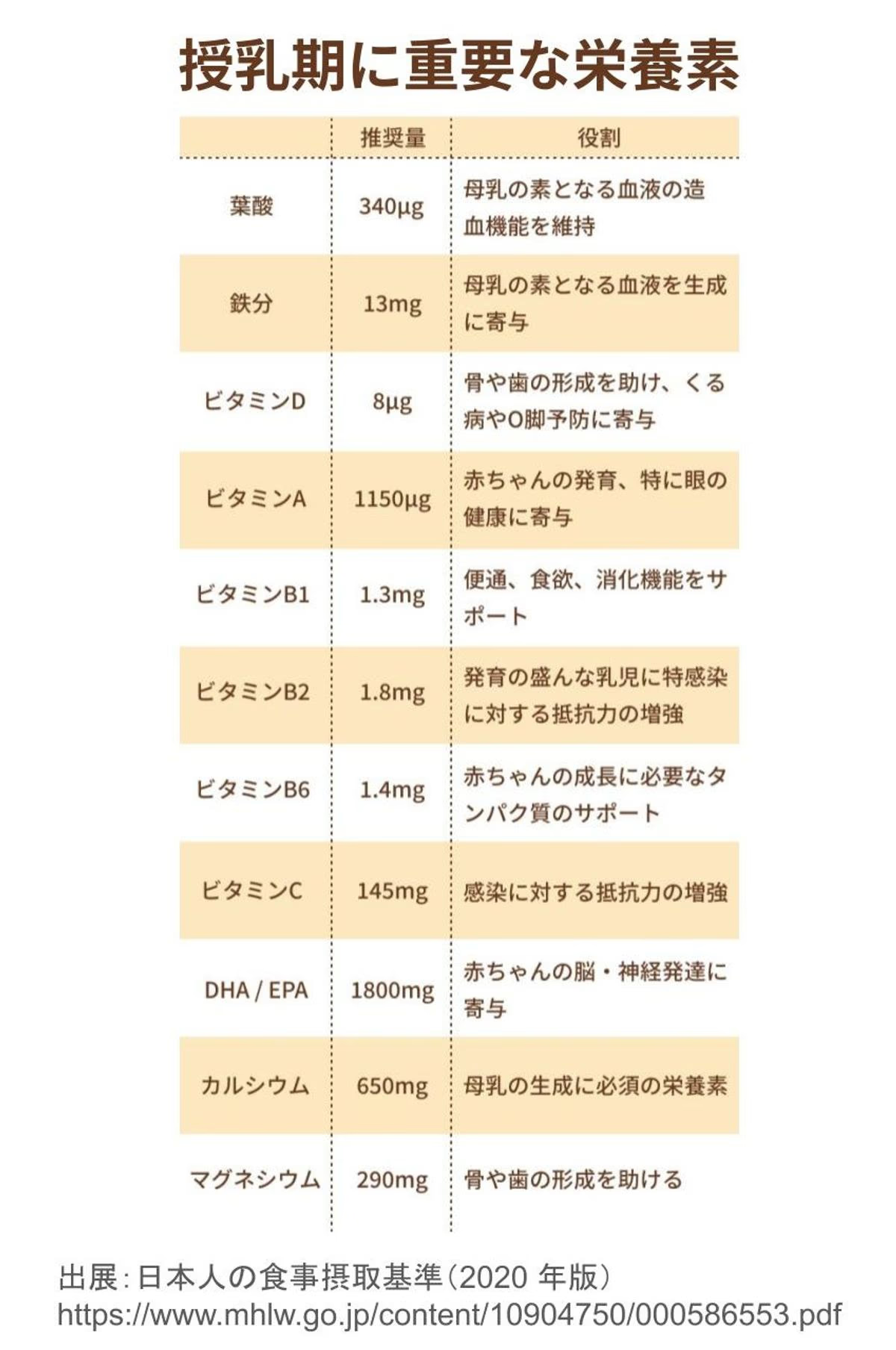

さらに産後は、これに加えて母乳に必要な栄養も摂らなければなりません。

産後の食事のポイントについてもっと知りたい人は、こちらの記事もチェックしてみてくださいね!

しかし、疲れた体でこれらがすべて摂れる食事を用意するのは現実的ではありませんよね。

そんなときに、手軽に栄養を補給できるのが産後専用サプリのmamaco(ママコ)です。

mamacoは、産後のママの回復に特化した産後サプリメント。

1日4粒に体の回復に必要な栄養素をギュッと凝縮し、厚生労働省が勧める「産後に摂るべき成分」をオールインワンで摂ることができます。

さらにmamacoには、産後のママの疲れを癒し、コンディションを整える和漢成分も配合。

つらい睡眠不足や慣れない育児、頼れる人がいない不安など、不安定になりがちなママのココロを天然由来の成分がやさしくケアします。

また、mamacoはママの回復はもちろん、母乳を通して赤ちゃんに届けたい栄養素もたっぷりと詰まっています!

- カルシウムと共に骨や歯を作るビタミンD

- 目の健康をサポートするビタミンA

- DNAの生成を助けるビタミンB12

- 脳や網膜の発達を促すDHA/EPA

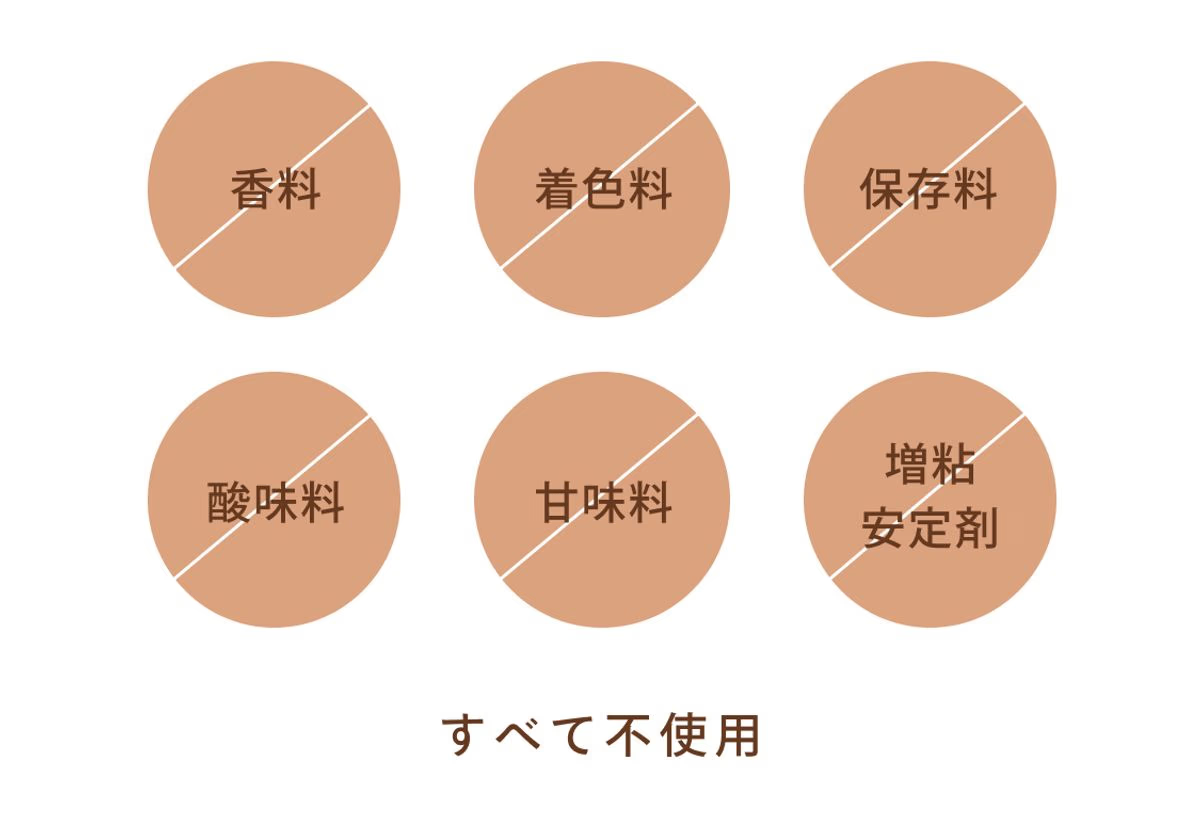

しかもmamacoは、産後のママに必要な成分だけを詰め込んでいるから不要な添加物は一切不使用。

産後のママと赤ちゃんに信頼して選んでほしいから、無添加にこだわりました。

厚生労働省が定めた品質管理基準を合格しているという証の「GMPマーク」も取得しています。

そんなmamacoは、多くの先輩ママのリアルな声から「ママリ口コミ大賞」を産後サプリで唯一受賞!

たくさんの産後ママをサポートしている実績があります。

つらい日々を過ごしているママは、産後ケアの活用とともに、セルフケアのひとつとしてmamacoを始めてみませんか?

公式サイトでは、産後のママに嬉しい自宅への配送と、続けやすい工夫をたくさんご用意しています!mamacoを一番お得に始められる公式サイトは、こちらからチェックしてくださいね。

セルフ産後ケア4.睡眠と安静を意識する

ママができる最大の産後ケアは“睡眠”です。

ありきたりかもしれませんが、疲れた体と心を回復させるためには睡眠がマスト。できれば産後1ヶ月は赤ちゃんのお世話以外は何もせずに、赤ちゃんが寝たらいっしょに寝てください。

ママが睡眠という名の産後ケアをするために、ママの産後の状態を夫や家族に理解してもらうことも大切です。

そのためには、日々の生活の状態や赤ちゃんの様子など、しっかり言葉にして伝えることが重要。安静にする時間をしっかり取れるよう、パパや家族にしっかりサポートしてもらいましょう。

育児に辛さを感じたら産後ケアを思い出して

産後ママの心と体に寄り添ってくれる産後ケア。ママが健康でいることは、赤ちゃんのためにもなるため、体が辛かったり育児に不安を感じたりしたときは積極的に利用しましょう。

また産後は、育児と生活が楽になるグッズを取り入れ、体の回復のために必要な栄養素をしっかり摂るセルフケアも重要です。

産後サプリ「mamaco」が足りない栄養素を補い、元気なココロと体を取り戻すお手伝いをします。

【参考サイト】

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ