更新日:2026/1/15

【医師監修】産後クライシスになりやすい人の特徴とは?原因や乗り越え方、すぐできる対策も紹介

「もしかして今の私って、産後クライシス?」と不安になり、このページに辿り着いたあなた。産後クライシスは、どれだけ仲良しな夫婦であっても起こり得るもので、決して他人事ではありません。

本記事では産後クライシスに陥りやすい人の特徴から、妻と夫それぞれの原因、そして乗り越え方について解説しています。

大切なのは、どれだけ相手を思いやれるかです。いつまでも仲睦まじい夫婦でいられるよう、この記事を参考に思いやりを実践してくださいね。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

産後クライシスになりやすい人の特徴

産後クライシスは、どの夫婦でも起こる可能性があります。まずは、産後クライシスになりやすい人を、特に女性に焦点を当てて紹介します。

こんな特徴があるかも、というママは注意しましょう。

完璧主義

完璧主義の女性は産後クライシスになりやすいと言われています。

「ここまできっちりやらないとダメ」「最低限このくらいはやらないと」と知らずしらずのうちに自分を追い込んで、パートナーにも当たりが強くなってしまうからです。

産後の身体は交通事故レベルのダメージを負い、ホルモンバランスの乱高下でメンタルも不安定。「全部きっちり」を目指しているとママが壊れてしまいます。

ママのメンタルが良くないと、パパもだんだん心がしんどくなりがちに。

トゲトゲした空気から夫婦の良好な関係は生まれません。産後の今だけでも、完璧主義をやめて適当主義で過ごしても大丈夫ですよ。

また、完璧主義は産後うつになりやすい人の特徴でもあります。産後うつの予防としても「手を抜く」ことを覚えたいですね。詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

人に頼るのが苦手

人に頼るのが苦手な人は、産後クライシスになりやすい傾向があります。

例えば、こんな人は頼るのが苦手な人かもしれません。

- 本当は助けて欲しいのに、「手伝って」の一言がいえない

- 「時間を取って悪いな…」と気を遣ってしまう

- 「自分でやった方が早い」と思ってしまう

産後、心身がボロボロの状態で周囲にヘルプを出せずに無理が続くと、夫に当たったり、些細なことでイライラしたりしてしまうことも。

夫が優しく受け止めてくれればいいのですが、「理不尽に妻に当たられた」と憤慨しお互いに険悪な気持ちになり、気づいたら産後クライシスに突入していたという事態になりかねません。

周りの人に「これをお願いしたい」と伝えるのが難しいママは、注意が必要です。

自立心が強い

強い自立心は産後クライシスを招く要因になり得ます。

「自分のことは自分でする」というのは素晴らしいことです。しかし、赤ちゃんが産まれると、子ども優先で自分のことは後回しの生活が始まります。

「自分のことだから自分でやらなきゃ」と思い込んで夫や家族にヘルプを出せなかったり、「自分でやるから」と周囲のサポートを断ったりしていたらいつのまにか産後クライシスになっていた、なんてことも。

育児はチーム戦です。強すぎる自立心は時に家族の不和を生み出すので、どうか「家族みんなで協力する」体制を整えてくださいね。

責任感が強い

責任感の強いママは、産後クライシスになりやすいといわれています。

責任感の強さは誇らしい性質ですが、強すぎる責任感はママ自身だけでなく、パパや家族に悪い影響を及ぼすことも。

産後クライシスは、夫婦の信頼関係が破綻した状態です。責任感の強いママがひとりで悩み、抱え込んでしまう状況が長く続くと、ママがしんどくなるだけではありません。パパも「頼りにされていない」「信頼されていないのかな」と不安になってしまいます。

赤ちゃんを育て守る責任は重いものですが、その重さはママだけで背負うものではないことを覚えておいてくださいね。

そもそも産後クライシスとは?

産後クライシスになりやすい人の特徴を紹介しましたが、そもそも「産後クライシス」とは何なのでしょうか。

ここでは、産後うつとの違いやいつまで続くのかについて解説します。

産後クライシスとは

産後クライシスとは、産後の育児が始まってから夫婦の信頼関係が失われ、愛情が冷めてしまう現象です。特に、妻が夫に対して愛情を感じにくくなるケースが多いといわれています。

産後クライシスの原因は1つではなく、複数の要因がいくつも重なり合って起こることがほとんど。

主な原因は、夫側の原因・妻側の原因の項目でそれぞれ解説しているので、気になる方は先にチェックしてみてくださいね。

check ✔︎

産後うつとは何が違う?

産後うつとは、出産後にうつ病の症状が出る「病気」です。ママ本人がかかり、集中力の低下、赤ちゃんに興味がなくなるなどの症状が表れます。

一方、産後クライシスは、夫婦関係が悪化した状態を指す言葉で、病気ではありません。パートナーに対して愛情を感じない、夫婦2人でいることが苦痛などの声が聞かれます。

産後うつについて詳しく知りたい方は、こちらのコラムがおすすめです。

産後クライシスはいつまで続くの?

産後クライシスがいつまで続くかは、夫婦の状況によって大きく異なります。

2〜3年で収束する場合もあれば、いわゆる「仮面夫婦」として一生涯続く場合もあります。いったん産後クライシスに陥ると、愛情の回復には多大な時間と労力が必要です。

また、産後クライシスは赤ちゃんが生まれてから2年以内に起こるといわれています。

つまり、産後クライシスにならないためには、出産直後〜2年間の過ごし方を真剣に考えなければならないということ。後悔しないためにもぜひ夫婦で話し合ってくださいね。

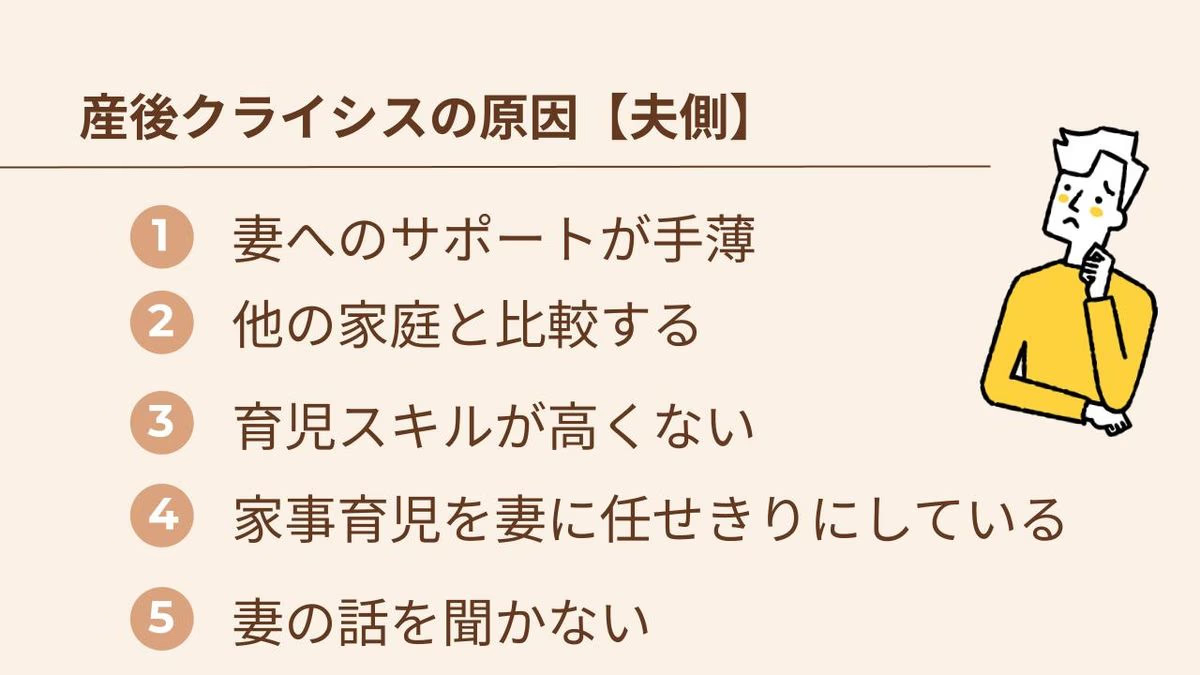

産後クライシスの原因【夫側】

産後クライシスには、夫・妻それぞれに原因があります。

まずは、「夫側」の5つの原因について解説します。

妻へのサポートが手薄

産後の妻のサポート不足は、産後クライシスの大きな要因です。

産後すぐに始まる育児は、慢性的な睡眠不足と疲労との戦いです。疲労困憊した状態でのオムツ交換と授乳は、夫が想像するよりかなりハード。

また、産後はホルモンバランスの乱れにより、落ち込みやすかったりイライラしやすかったりする日が続きます。

そんな妻を夫が十分にサポートできないと、妻は「どうして私だけ…」「夫は何もしてくれない」と感じてしまい、疲労と孤独から愛情が冷めていきます。

理想は、産後の妻のメンタル面とフィジカル面の両方をサポートすること。『授乳以外は全部やる』くらいの気持ちで奥さんを助けてあげてください。間違っても仕事を言い訳にして逃げるのだけは回避しましょうね。

パパがママを十分にサポートしなかった結果、ママが産後うつになることもあります。家族が幸せに過ごせるよう、こちらのコラムはぜひチェックおきましょう。

他の家庭と比較する

他の家庭と比較する行為は産後クライシスを加速させます。「Aさんのところはちゃんとやってるよ」「Bさんはこうだよ」などの発言は、妻を蔑ろにしていると捉えられる可能性があります。

産後や育児のスタイルは、ママの性質や職場環境、家族関係などによって大きく異なるため他人と比較することは何の意味もありません。

他の家庭と比べるということは、遠回しにこんなメッセージを伝えていることになります。

- 「(ほかのママはできてるんだから)もっとちゃんとやってほしい」

- 「(あの家はこうだから)うちもこうした方がいいよ」

- 「(あの人がこう言ってたから)妻は間違っている」

毎日赤ちゃんと向き合い、悩み迷いながら過ごしているママにとっては、カチンとくる発言に感じるでしょう。

夫がすべきことは他者との比較ではなく、目の前の妻としっかり向き合うこと。これだけでも産後クライシスのリスクは回避できるはずです。

育児スキルが高くない

育児スキルの差は産後クライシスの要因の1つです。

とはいえ、夫の育児スキルが高くないこと自体が直接の原因ではありません。「できない」を理由に育児を避けるような思考や行動が問題なのです。

夫より長い時間赤ちゃんと接している妻と、限られた時間しか関われない夫では、育児スキルに差が出るのはしかたありません。

しかし、育児スキルは赤ちゃんのお世話をした分だけ上達するので、積極的に赤ちゃんと接することが大切です。オムツを替え、ミルクをあげ、寝かしつけ、たくさん遊んであげましょう。

多少失敗しても挽回するチャンスはたくさんあります。めげずに育児スキルを磨いてくださいね。

家事や育児を妻に任せきりにしている

産後クライシスの大きなリスク要因は、夫が家事育児を全くしないことです。

仕事で忙しいから、疲れているからと言って、最低限の家事や育児すらやらないと妻からの信頼と愛情を失います。

全ての家事や育児を妻が負担している状態が長期間続いた結果、産後クライシスを経て最後は離婚に至るというケースも。

最悪の結末を避けるためには、どんな状態であっても

- 脱いだ服は「自分で」洗濯カゴに入れる

- 使った食器は「自分で」洗う

- 起きたら「自分で」布団を整える

など、最低限「自分のことは当たり前に自分でやる」を徹底する必要があります。

また、「出産から何ヶ月経ったから大丈夫だろう」「もう妻に任せていいはずだ」と考えるのではなく、「自分の行動は妻の負担になっていないか」という視点を忘れないようにすることが大切です。

妻の話を聞かない

産後クライシスは妻の話を聞かないことから始まります。

妻は朝から晩まで赤ちゃんと過ごし、「これでいいのかな」「大丈夫かな」と毎日迷い悩んでいます。そんなモヤモヤした日々について、一番身近な夫に話を聞いてもらいたいのです。

夫にはただの愚痴に聞こえるかもしれませんが、妻にとっては気持ちを整理したりストレスを減らしたりするための大事な時間であることも。

心理学でも、イライラや悩みなどのネガティブな感情を人に話すと、心のストレスを軽減する効果があり「カタルシス効果」と名前もついています。

ここで、話を聞く時の重要なポイントは「聞くに徹する」こと。いくらアドバイスや解決方法を言いたくなっても、同じことを何度も言われても、ひたすら聴き続けることが大切です。

妻は子育てに関する具体的なアドバイスよりも、『ただ私の話を聞いて欲しい』と願っています。夫が話を聞くことすらできないと、妻は諦めから何も話さなくなり、ある日突然離婚を突きつけられるというパターンも。

疲れている日も、まずは真剣に妻の話を聞いてあげてください。

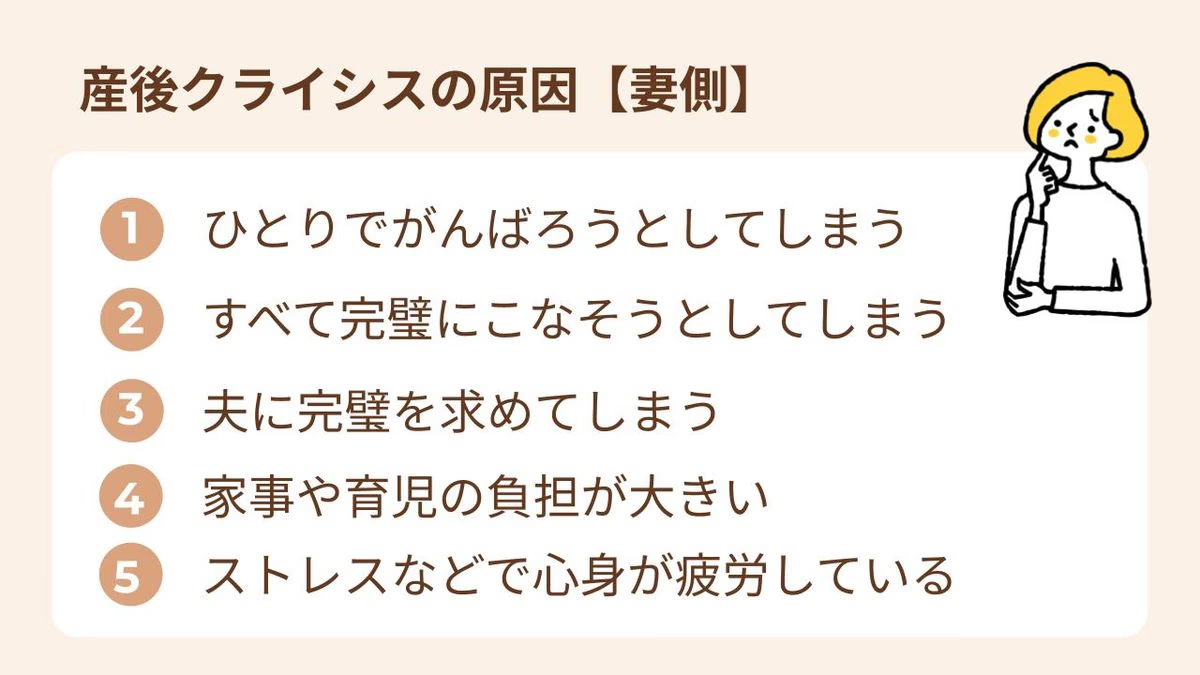

産後クライシスの原因【妻側】

次に、産後クライシスが起こる妻側の原因を解説します。

いずれの項目も、放置すると深刻な事態になりかねません。思い当たるものがある場合は、自分自身と家族との関わりを見直してみましょう。

ひとりでがんばろうとしてしまう

産後クライシスになる原因の1つは、ママがひとりでがんばろうとしてしまうことです。

産後のダメージが回復しきっていない身体で、誰の助けも借りずにひとりでがんばるのは現実的ではありません。

家事も育児も仕事も、ひとりで全てをこなさなければいけない状況が続くと、「どうして私ばっかり…」「自分の時間が取れない」という思いが募ります。ストレスから夫に文句ばかり言ってしまい、家族の雰囲気が悪くなってしまったというママも。

普段から気軽にタスクをお願いできる人間関係を築き、ママの負担が減るようなやり方を考えたいですね。

全て完璧にこなそうとしてしまう

「全て完璧でなくては」という思いは、産後クライシスを引き起こす可能性があります。

いわゆる完璧主義的なママに多いのが、「理想が高い」または「失敗が怖い」という思いが強いタイプ。

「ママはこうあるべき」という思い込みや「自分のちょっとしたミスで赤ちゃんがケガをするのではないか」という恐怖心から、多少しんどくても家事や育児を「ちゃんと」してしまうのです。

また、完璧主義の人は、休んではいけないと考える傾向があります。疲れているのに自分を叱咤し無理して動くので、心も体も疲れが溜まる一方。

疲労困憊で余裕のない状態では、夫への配慮を欠いた言動が多くなってしまいがちです。

どれだけ長い時間をかけて育んできた夫婦の愛情でも、思いやりを持てなければ短期間であっという間に壊れてしまいますよ。

夫に完璧を求めてしまう

家事も育児も夫に完璧を求めることは、産後クライシスに繋がります。

赤ちゃんと接する時間が長い妻は、夫よりも育児スキルが高いのは当然のこと。しかし、大事な赤ちゃんだからと、妻は夫に対して高いクオリティのお世話を求めてしまいがちです。

家事や育児に限らず、慣れないことを全て完璧にするよう求められるのは相当のストレスです。何をやっても妻にいつも注意されるということが続くと、夫は自信をなくし家事や育児そのものが嫌になってしまいます。

その結果、夫は家のことや赤ちゃんのお世話から遠ざかり、妻のイライラはどんどん増え次第に愛情が冷めていくのです。

何事も練習と経験が必要です。夫にダメ出しするのではなく、失敗しても、少し間違えても「伸び代がある」と考えて大目に見てあげてくださいね。

家事や育児の負担が大きい

家事や育児がママに偏っていることも、産後クライシスにつながる可能性があります。

こんなママは、心身の負担が大きい状態かもしれません。

- しょっちゅう家事が中断されてストレスが大きい

- 常に赤ちゃんに気を張っていなければいけない状態が辛い

- 名前のない細かなタスクの山で、毎日途方に暮れている

- 毎日ワンオペで休む暇がない

- 夫が家事や育児に参加できない(しない)

- 自分の時間がほぼない

赤ちゃんを産む前と後では、ママの生活は全く異なります。産後は、「今までこなしていた仕事や家事」に加えて「赤ちゃんのお世話」が追加されるため、やるべきことが一気に増えるのです。

ママだけに家事や育児が偏った状態が続くと、そのうちに、「毎日ギリギリで生きている」ことが常態化してしまいます。そんな毎日は何かのきっかけで急に壊れ、悪化することがあるので注意が必要です。

例えば、「夫の何気ない行動に無性に腹がたった」「夫の無邪気な一言に急に愛が冷めた」というのは産後あるあるだそう。

負担の大きさはママの心の余裕を小さくし、産後クライシスのリスクを増加させます。「なんだかしんどいな」と感じたらすぐに対策をたててくださいね。

ストレスで心身が疲労している

ママの心身の疲労は、家庭不和の原因になり得ます。ママがいつも疲れた顔をしていると、赤ちゃんも不安になりグズったり泣いたりしてしまうことも。

「ママはいつも疲労していて赤ちゃんはいつも不機嫌」という家庭では、パパの心もブルーになりがちです。ママのストレスや疲労は、赤ちゃんとパパをはじめとした家族全体に影響を及ぼします。

さらに、心身のストレスは母乳の分泌量に影響することも。母乳が十分に出ないママはそれ自体がストレスになり、さらに母乳量が減少してしまうケースもあります。

ママ自身のため、そして家族のためにも、家事や育児で溜まった疲れを放置せず、隙を見てリフレッシュしてくださいね。

母乳量が不安なママは、こちらのコラムもチェックしてみましょう。

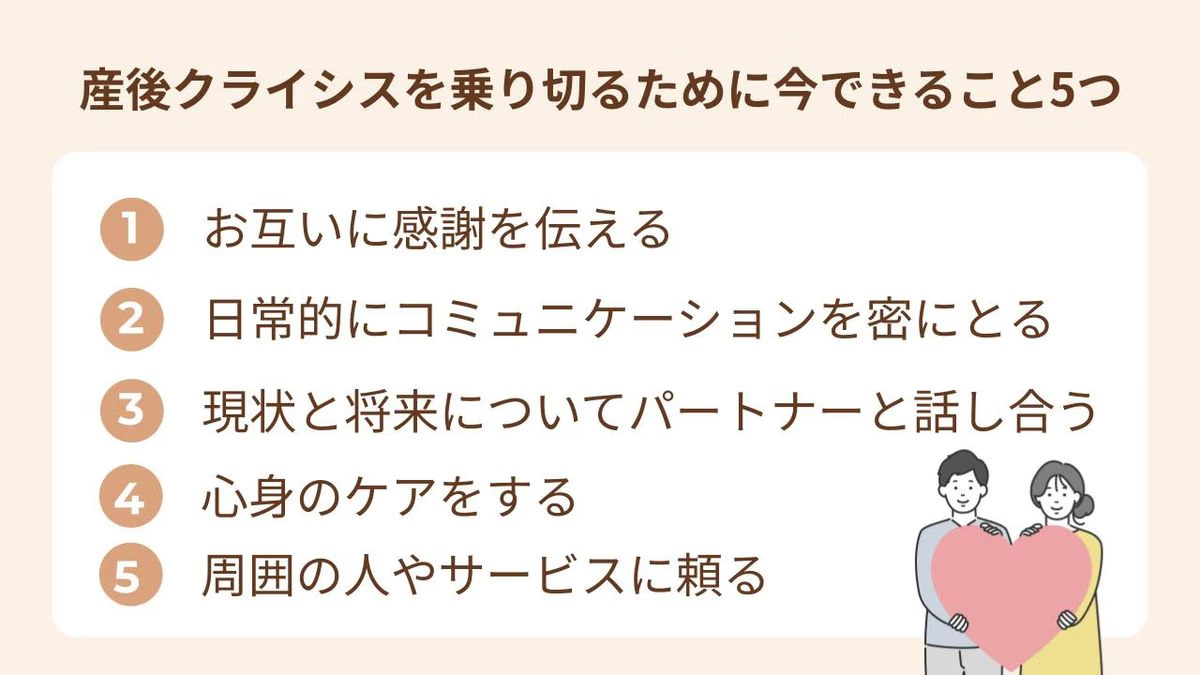

産後クライシスを乗り切るために今できること5つ

産後クライシスの原因は、男性と女性の両方にあります。

最後は、男女関係なく「産後クライシスの入り口にいる人」「産後クライシス真っ只中の人」に向けて、今から始められることを5つ紹介します。

特に、最初の3項目は重要度が高いので、この記事を読み終わったらすぐに実践してくださいね。

1. お互いに感謝を伝える

まずは、毎日パートナーに「感謝」を伝えましょう。妻も夫も毎日とてもがんばっています。

「仕事に行って無事に帰ってきてくれた」「今日も赤ちゃんが1日生きられた」

ただこれだけのことでも本当に立派なことで、決して当たり前のことではありません。小さなタスクをいくつも積み重ねるからできることです。

だから、こんな小さなことに「ありがとう」というだけで、毎日たくさんの感謝を伝えられますよ。

- オムツを替えてくれて「ありがとう」

- お惣菜を買ってきてくれて「ありがとう」

- ゴミを捨ててくれて「ありがとう」

- 赤ちゃんと遊んでくれて「ありがとう」

- 洗濯物を畳んでくれて「ありがとう」

仕事を、育児を、家事を、家族それぞれが自分の役割を果たしていること、それだけで100点花丸です。

夫婦の絆を強くするものは、「愛」と「リスペクト」です。お互いがそれぞれの役割を果たしてくれていることに対して、「ありがとう」「助かったよ」と伝えることが相手へのリスペクトに繋がります。

パートナーに感謝を伝えることは、産後クライシスを乗り切る大事な一歩になるでしょう。

2. 日常的にコミュニケーションを密にとる

普段から密にコミュニケーションをとりましょう。かといって、面白い話や楽しい話をする必要はありません。

例えば、こんな簡単な挨拶もとても大切なコミュニケーションです。

- 「いってらっしゃい」「おつかれさま」

- 「ありがとう」「今日はどうだった」

- 「あの時はごめんね」「おやすみなさい」

挨拶をきっかけとして会話を始めるのもいいでしょう。

毎日夫婦で会話をしていると、声の大きさやトーン、話し方、体の向き、目線などから相手の気持ちや感情を読み取れるようになります。

すると、「この言い方はまずかったから、言い回しを変えよう」「今日は疲れてそうだから早めに寝かせてあげよう」と、相手を思いやる気持ちが生まれてくるのです。

産後クライシスになると、夫婦の会話が一切なく業務連絡だけの日々になることも。

日頃からコミュニケーションを通して相手を知り、また自分を知ってもらうことで、思いやりのある夫婦関係を築けるように工夫しましょう。

3. 現状と将来についてパートナーと話し合う

産後クライシスを乗り切るためには、パートナーと真剣に話し合う必要があります。育児で困っていることや、仕事と家庭のバランスなどについて、具体的かつ丁寧に話し合うことが大切です。

話し合いを進めるときは、こちらも参考にしてみましょう。

- 困っていること、心配なこと、悩んでいることは?

→育児の不安?孤独なこと?家事が追いつかないこと?休みがないこと?仕事が忙しいこと?身体のこと? - 何に一番困っている?あるいは悩んでいる?

- お互いに1番助けてほしいことは?

- お互いに知っておいてほしいことは?

- 育児に対する考え方ですれ違いがないか?

- お互いに一番許せないところは?

- お互いの理想的な生活は?

それぞれが困っていることを素直に話し、現在の状況を把握することが最初のステップです。

現在地が確認できたら、現状打破には何が必要か、どうすれば気持ちよく生活できるかを考え実践してみましょう。

4. 心身のケアをする

心身のケアは産後クライシス脱却の第一歩です。イライラや疲労感は心の余裕を奪い、他者への思いやりをも忘れさせてしまいます。

しかし、産後のママとパパは毎日がドタバタで日々のタスクをこなすのがやっと、ということもありますよね。そのため、意識的に心と体のケアをすることが大切です。

例えばこんな方法はいかがでしょうか。

- 赤ちゃんを預けてひたすら寝る

- 美味しいごはんをお腹いっぱい食べる

- 思い切って仕事を休んでリフレッシュする

- 友だちとおしゃべりする

心のケアは気持ちが落ち着き、感情をコントロールしやすくする効果があるので、落ち着いてパートナーの話を聞けるでしょう。ママとパパ2人ともが心と体をリセットするとより効果的です。

特にママは、産後の疲労の蓄積やホルモンバランスの影響で、心身ともに不安定になりがち。

そんなときは、産後のママのために作られたサプリに頼ってみるのもおすすめです。

産後のイライラや疲労のケアにはmamacoを試してみて

mamacoは、産後の疲れたママの支えになれるよう開発された、産後・授乳期専用のサプリメントです。

mamacoの特徴はこちらの3つ。

- 1和漢素材配合で心身の疲れをケア

- 2母乳と赤ちゃんのための栄養素がたっぷり

- 3専門医監修で信頼度◎

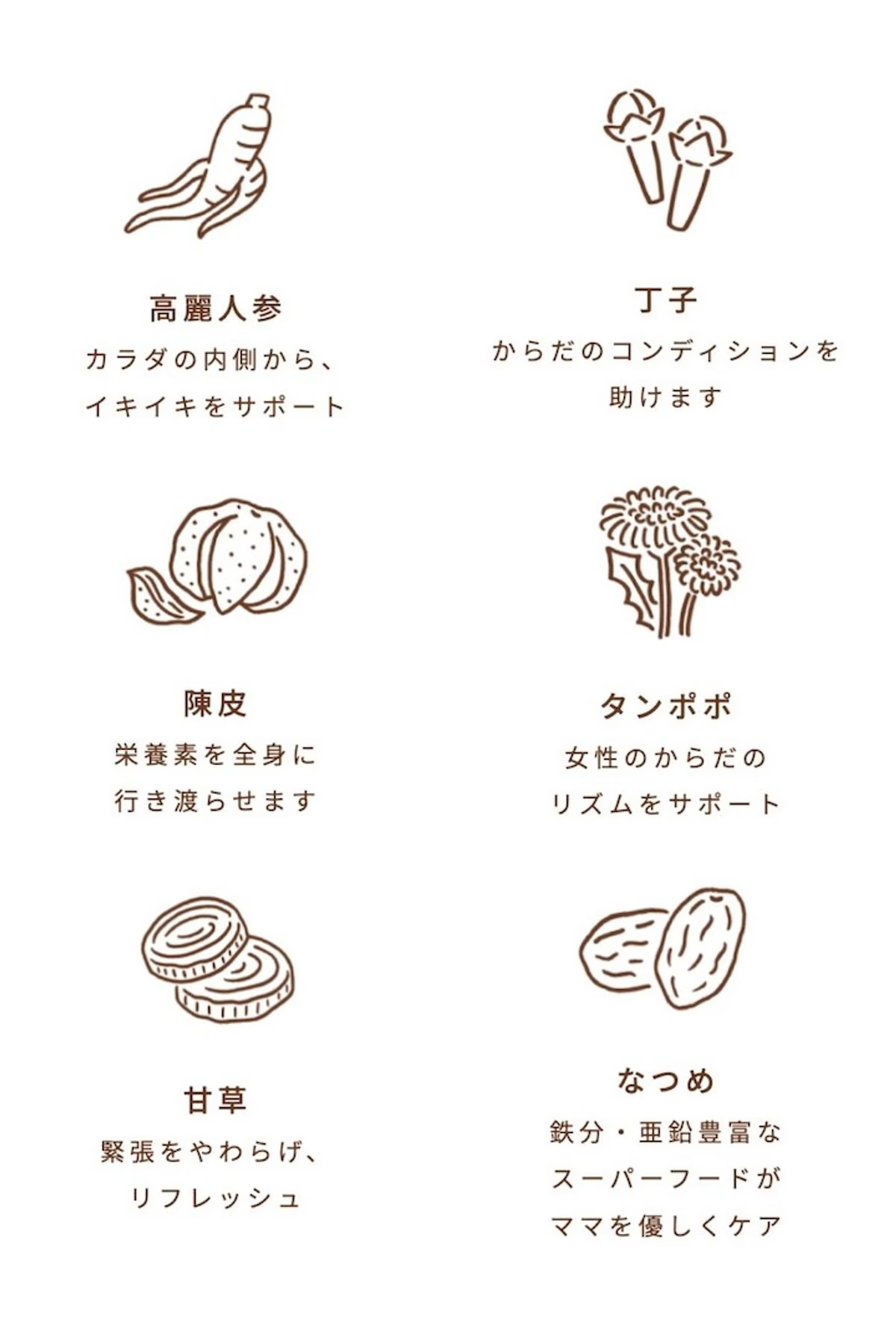

ママが少しでも楽に過ごせるよう、mamacoには6種類の和漢素材を配合しています。

これらの成分が疲れた気持ちをリフレッシュさせ、いきいきとした毎日に導きます。

特に高麗人参は、今も昔も変わらず健康長寿に役立つとして人気で、古くから愛されている生薬です。生薬の本場、中国では2000年以上も前から使用されているほど。

また、陳皮はミカンの皮を乾燥させたもので、胃腸の調子を整える働きがあります。産後のホルモンバランスの変化で、不調が続くママのお腹もサポートしてくれますよ。

mamacoには和漢素材だけでなく、母乳と赤ちゃんにいい栄養素がたっぷり含まれています。

中でも注目したいのは、「鉄」「ビタミンD」「DHA/EPA」の3つ。

産後、貧血になりやすいママは、十分な鉄の補給が必須。mamacoにはたっぷりの鉄が含まれているので貧血対策もできますよ。

また、近年母乳中心で育てている赤ちゃんの多くはビタミンDが不足しており、対策の必要性が見直されています。

母乳中にはビタミンDが少なく、赤ちゃんのビタミンD不足はくる病などを引き起こすため、ママは意識して摂りたい栄養素の1つといえます。

さらに、DHAやEPAは赤ちゃんの脳の神経発達に非常に重要な栄養素です。DHA/EPAはサバやイワシなどの青魚に多く含まれていますが、魚類が苦手なママもいるはず。

mamacoなら、小さな粒をサッと飲むだけで摂取できるのでとても楽ちんですよ。

母乳の成分や不足しやすい栄養素については、こちらのコラムで詳しく解説しています。

また、専門医が監修している点も見逃せないポイント。

mamacoはママに不安なく飲んでもらいたいから、薬膳漢方検定を保持する産婦人科医に厳しいチェックをお願いしています。

国内製造・GMPマーク取得と信頼性も◎で、ママ向け人気アプリの「ママリ」では、口コミ大賞で受賞した実績も!

多くの人に選ばれて、これまでたくさんの産後ママの心身を癒しています。

産後ママの心身のケアには、ぜひmamacoを。お試し価格&返金保証つきで始められる公式サイトは、こちらからチェックできますよ。

参考:日本小児科学会雑誌、129巻3号、494-496(2025)、「乳児期のビタミン D 欠乏の予防に関する提言」

5. 周囲の人やサービスに頼る

夫婦だけで解決できないときは、周りの人やサービスを賢く活用しましょう。

例えば、こんなものがあります。

- 産後ケア

- 家事代行サービス

- 託児所(赤ちゃんの一時預かり)

- オンラインの小児科相談

- 育児やママに関するオンライン相談

- 食事や食品の宅配サービス

- 赤ちゃん訪問

- ベビーシッター

- 子育て支援センター

行政が管轄するものから、民間が運営するものまで幅広いサービスがあるので、ぜひ利用してみましょう。

地域によって受けられるサービスが異なるため、まずは住んでいる自治体が提供しているものを調べることが第一歩ですよ。

こちらの記事では、産後ケアについて詳しく解説しています。

産後クライシスを乗り越えるには感謝と思いやりが重要

産後クライシスはどんな夫婦でも起こり得ますが、こんな特徴を持つママは気をつけましょう。

- 完璧主義

- 人に頼るのが苦手

- 自立心が強い

- 責任感が強い

夫婦関係の修復には長い時間と多大な労力がかかります。産後クライシスに近づいているなと感じたら、「感謝」と「思いやり」を元にした行動で、パートナーとの関係を少しでもいい方向に変化させることが大切です。

また、家族に頼る、周囲のサービスを賢く利用する、心と体をしっかりケアするのもいいですね。

「育児疲れやイライラをなんとかしたいけど、リフレッシュの時間がうまく取れない…」というときは産後サプリ「mamaco」を活用してみましょう。

- 1和漢素材配合でママのイキイキをサポート

- 2栄養満点だから母乳にもgood!

- 3専門家の監修で信頼度◎

「産後クライシスになりやすい傾向があるかも…」と不安なママは、まずはmamacoでママ自身をケアしてみませんか?

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ