更新日:2026/2/6

【母乳が足りないサイン5つ】助産師が教える分泌量アップのコツ

母乳育児をしているお母さんの悩みのひとつが、母乳の量に関すること。「授乳してもすぐに泣く」「もしかして母乳が足りてない?」と不安な新米お母さんも多いでしょう。

そこでこの記事では、助産師が以下の4つのポイントを解説。

・母乳が足りないときの赤ちゃんのサイン

・おっぱいの分泌が少ないサイン

・おっぱいが足りないときの対処法

・母乳の分泌をアップさせるコツ

母乳育児に関する悩みがひとつでも解消されるヒントになれば嬉しいです。

★母乳不足かも?と不安なママへ

母乳不足のサインをチェックする前に、まずはママ自身の栄養状態を確認しましょう。血液から作られる母乳のために、今できるケアがあります。

>>今すぐできるケアをチェックしてみる

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

母乳が足りないときの赤ちゃんのサイン5つ

母乳が足りていない赤ちゃんには5つの特徴があります。

- 体重が増えない

- おしっこやうんちの回数が少ない

- 睡眠時間が少ない

- 元気がない

- 肌が乾燥している

★1つでも当てはまったら、母乳の『質』を見直すサインかも。実はママの栄養不足が原因かもしれません。

>>分泌量アップのために今すぐできることをこちらからチェック!

体重が増えない

一番分かりやすいのが体重の変化。赤ちゃんの体重増加の目安は以下のようになっています。

- 新生児期:1日あたり30gくらいの増加

- 生後1ヶ月:生まれたときの1.5倍くらいに増加

- 生後3ヶ月:生まれたときの2倍くらいに増加

- 生後6〜7ヶ月:これまでより緩やかに増加していく

赤ちゃんの体重の増え具合が気になる時には、母乳外来や保健センター、子育て支援センター、ベビー用品店など、赤ちゃんの体重計が設置されているところで体重を計ってみるのがおすすめ。

赤ちゃんの体重を計ったときには、母子手帳の「成長曲線」のグラフのページにチェックしておきましょう。

平均より多い・少ないというところに目がいきがちですが、大切なのは成長曲線が右肩上がりになっているかどうかということを覚えておいてくださいね。

おしっこやうんちの回数が少ない

赤ちゃんが母乳を飲みとっている量が少ないと、おしっこやうんちの回数や量が減ってしまいます。

◆1日のおしっこの目安

- 新生児期:15〜20回くらい

- 3ヶ月〜1歳:10〜16回くらい

- 色:薄い黄色

◆1日のうんちの目安

- 新生児期:7〜10回くらい

- 1ヶ月〜3ヶ月:3〜5回くらい

- 3ヶ月以降:1〜2回くらい

- 色:鮮やかな黄色

- 性状:水っぽい

おしっこやうんちの回数、量が少ない場合や、おしっこが濃い場合、うんちが硬い場合は、体に入っている水分が少ないことが考えられます。

睡眠時間が少ない

新生児期は、1日あたりの睡眠時間が15〜20時間にのぼります。しかし、母乳が足りず空腹な状態だと、赤ちゃんは寝付くことができません。

睡眠時間が短くすぐに目を覚ます場合や、授乳後も寝ない場合、母乳が足りていない可能性があります。

「授乳しても1時間もたないんだけど、大丈夫?」と心配なお母さんは、こちらの記事もどうぞ。

元気がない

赤ちゃんの元気がない原因にはいろいろなことが考えられますが、そのうちのひとつとして母乳が足りていない場合があります。母乳を飲むことができていない場合、元気が無くなってしまうことも。

エネルギー量が足りなくなると、赤ちゃんは省エネモードになります。そのため、授乳をしても寝てしまいがちで吸う力が弱くなったり、黄疸が強く出てしまったりする場合もあります。

※黄疸(おうだん)とは、赤ちゃんの血液中のビリルビンという成分が増え、肌や目などが黄色くなる現象。多くは生理的な現象で生後4〜5日にピークになり、その後軽快していきます。

肌が乾燥している

母乳の成分の約8割は水分です。そのため、母乳が足りていないと、肌の乾燥が見られることも。

赤ちゃんは、大人に比べて肌が薄く、肌を守るバリア機能が低いという特徴があります。そのため、肌が乾燥しやすく傷つきやすい傾向があります。

母乳として体の中に補給する水分が少ないと、肌のトラブルがより起こりやすくなってしまうことも考えられます。

赤ちゃんの肌をまもるためのスキンケアについては、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。▼

おっぱいの分泌が少ないサイン4つ

おっぱいの分泌が少ない場合、赤ちゃんだけでなく、授乳中の様子にもいくつかのサインがあります。

しかし、感覚や感じ方には個人差があるため、「サインがあるから分泌が少ない!」と決めつけず、赤ちゃんの様子と合わせてチェックしてみるのがおすすめです。

授乳時間が長い

赤ちゃんは、飲みたい量の7〜8割を10分程度で飲みとると言われています。そのため、「授乳時間が長い=たくさん飲んでいる」ではなく、十分な量が飲みとれておらず満足していない可能性があります。

また、授乳時間が長くなると乳輪や乳頭への負担も大きくなるため、お母さんのおっぱいトラブルになってしまうことも少なくありません。

よくあるおっぱいトラブルについては、こちらの記事で紹介しています。

授乳の間隔が短い

新生児期は、2〜3時間おきの1日あたり8〜10回程度の授乳回数が目安です。

授乳間隔が短く、すぐに目を覚ます場合は、一回あたりに飲みとっている母乳の量が少ない可能性があります。

授乳間隔の目安について、詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

赤ちゃんがチュクチュク飲みをしている

母乳の分泌が軌道に乗ると、「射乳(しゃにゅう)反射」が起こるようになります。これは、赤ちゃんがおっぱいに吸い付くと、母乳が湧いてくるしくみ。

射乳反射が起こると、赤ちゃんはゴクゴクと母乳を飲むようになります。

反対に、赤ちゃんがずっとチュクチュク飲みをしているということは、射乳反射が起こっておらず、うまく母乳が飲みとれていないということを意味しています。

授乳前後のおっぱいの変化がない

おっぱいの分泌にはオキシトシンとプロラクチンというおっぱいホルモンが関係しています。オキシトシンにはおっぱいを分泌させる働きがあり、プロラクチンには乳腺を発育させおっぱいを作る働きがあります。

これらの働きにより、母乳の分泌が始まると、授乳前におっぱいの張りを感じ、授乳後には張りが軽減するようになります。

1ヶ月以降になると、ホルモンが安定し、おっぱいの張りを感じなくなってきます。しかし、赤ちゃんが泣いたり、吸いついたりすることで「催乳(さいにゅう)反射」という母乳が湧いてくる感覚を感じるようになります。

これらの変化を感じない場合、もしかしたら母乳の分泌が少ないのかもしれません。

おっぱいが足りないときの対処法3選

母乳が足りない場合、不足分を補ったり、母乳の分泌を増やすためのケアをするのが良いでしょう。これらは、どれかを選んで取り入れても、同時に取り入れても◎ですよ!

授乳の頻度を増やす

おっぱいの分泌量が少ない場合、一回で飲みとることができる量が少ない分、回数で補う必要があります。

母乳の分泌が少ないうちは、頻繁な授乳が必要になってしまいますが、続けることで一回に飲みとれる量が徐々に増えていきますよ。

不足分をミルクで補う

おっぱいの分泌が少ないときは、おっぱいの練習をしながら不足分をミルクで補っても良いでしょう。ミルクを使用して必要な栄養を摂ることができていれば、赤ちゃんの成長発達も促進されます。

また、成長するにつれて母乳の飲みとりが上手になることもありますよ。

完母を目指すミルクのあげ方については、こちらの記事も参考にしてくださいね。

分泌をアップさせるケアをする

おっぱいの分泌が少ない場合、おっぱいの分泌を促進させるケアを取り入れるのもおすすめです。

ケアを取り入れることにより、少しずつ分泌量が増えることが期待できます。分泌アップの具体的な方法は、次の項目で見ていきましょう。

★今すぐ始められる母乳育児を応援するサプリはこちらからチェック!

母乳の分泌をアップさせるコツ4選

最後に、母乳の分泌が少ないときにおすすめのケアを4つ紹介します。

- 1授乳のやり方や姿勢を再確認する

- 2母乳に必要な栄養を積極的に摂る

- 3ストレスケアに取り組む

- 4冷えや凝りを解消する

これらを意識的に行って、母乳の分泌量アップを目指しましょう。

授乳のやり方や姿勢を再確認する

母乳の原料となるおっぱいホルモンの分泌には、赤ちゃんの吸う刺激が必須です。赤ちゃんの吸う刺激により、ホルモンの分泌が促進され、おっぱいの出口となる乳管が開通します。

乳管を開通させ、ホルモンの分泌を促進させるためには以下を意識して授乳を行いましょう。

- 赤ちゃんに深く吸いついてもらう

- 深く吸いつけない場合は、補助具の使用を検討する

- 頻回に授乳する

- 自分に合った姿勢で授乳する

「わたしにぴったりの姿勢って?」「どんな抱き方がおすすめなの?」と思った方は、こちらの記事も一緒にチェックしてみてくださいね。▼

check ✔︎

授乳に使用する「補助具」ってなに?

補助具には、「乳頭吸引器」「乳頭保護器」「搾乳器」などがあります。それぞれ目的や使用方法が異なります。

乳頭吸引器:乳頭の形状が短い場合や凹んでいる場合に使用する器具。

乳頭を引っ張って乳頭のかたちを整え、赤ちゃんがくわえやすくなる効果があります。妊娠中からケアとして取り入れるのも良いでしょう。

乳頭保護器:乳頭のかたちや痛みが原因で、赤ちゃんが直接おっぱいを吸うことができない場合に使用する器具。

乳輪と乳頭を覆うシリコン製のカバーで、シリコンの突起部分を赤ちゃんが吸うことにより、乳頭が引っ張られて形状が整ったり、乳頭にできた傷や痛みを感じる部分を刺激から守る役割があります。

搾乳器:直接授乳ができない場合に使用する母乳を絞り出す器具。赤ちゃんが吸えないときにも刺激を続けることで、母乳の分泌を促進し、維持させる効果があります。

その他、搾乳した母乳を保存しておくことにより、赤ちゃんと離れているときも母乳を与えることができます。

搾乳器の注意点として、乳腺を刺激しすぎると張り感が強くなることがあるため、一回の使用時間は10〜20分程度が目安です。

母乳に必要な栄養を積極的に摂る

母乳の原料のうちのひとつは、お母さんの血液です。そのため、血液の元となる体に入れる栄養を意識して摂ることも大切です。

「母乳をあげていると痩せる」という話を聞いたことがある方もいると思いますが、授乳するだけでエネルギーが消耗されるため、授乳中のお母さんはエネルギー量を始めとして、さまざまな栄養素を付加して摂ることが推奨されています。

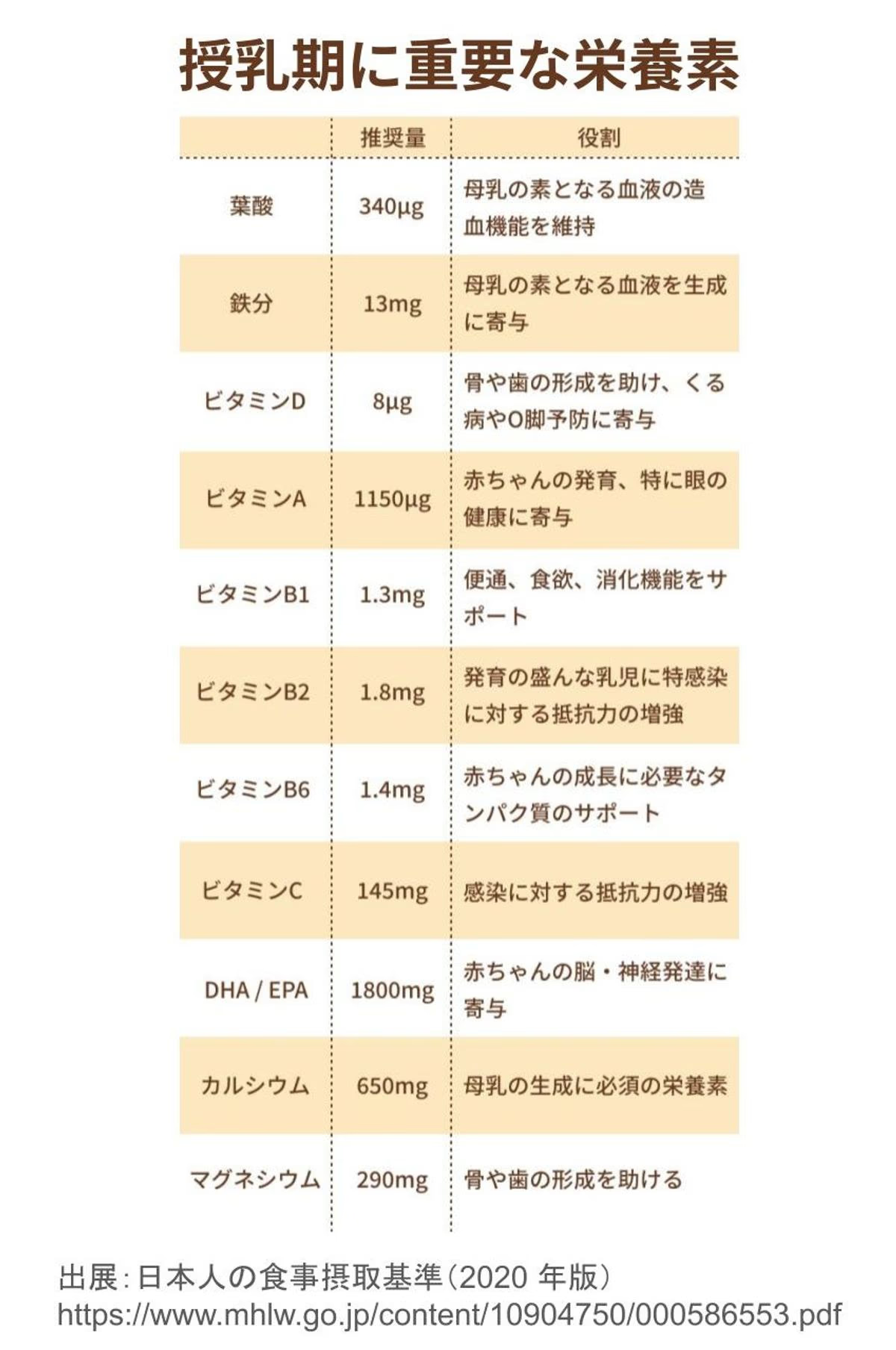

◆授乳中のお母さんに必要な栄養素

中でも、不足しがちな栄養素はこちらの3つ。

- 葉酸:細胞の分裂や成長に欠かせない栄養素。血液を作るためにも必要

- 鉄分:赤血球に含まれる成分。全身に酸素を運ぶために必要な栄養素。不足すると貧血になってしまう

- ビタミンD:骨の成長にも必要な成分。母乳で育っている85%の赤ちゃんに不足していることが分かっている

栄養たっぷりの母乳を作るために、特に意識して摂取することを心がけましょう。これらの栄養素をまとめて摂る方法はこちらで詳しく紹介しています!

「母乳に良い食べ物ってなに?」と思った方は、こちらの記事もチェックしてみてくださいね!▼

ストレスケアに取り組む

母乳の分泌にストレスは大敵です。実は、母乳の分泌に関係するオキシトシンというホルモンは、ストレスによって分泌が減少してしまいます。

そのため、ストレスケアを取り入れることが、母乳分泌アップの近道になることも。

◆授乳中におすすめのストレスケア

- 時間を気にせずに寝る

- 家事の心配をせずに過ごす

- ゆっくりとお風呂に入る

- 赤ちゃんと離れて過ごす時間を持つ

産後は、不規則な生活リズムや睡眠時間になるため、周りに協力を求めながら過ごすようにしましょう。

周りに頼れる人がいない方は、産後のサポートを行っている事業を利用するのもおすすめですよ。

産後ケア事業に関しては、こちらの記事も参考にしてみてくださいね!▼

冷えや凝りを解消する

母乳分泌を増やすためには、冷え予防や凝りを改善するなど、巡りを良くするケアを取り入れるのがおすすめです。

◆授乳期におすすめの巡りケア

- 入浴で全身の血流をアップ(産後1ヶ月以降)

- シャワーで胸周りや首、肩など凝っている部分を温める

- 肩回しや肩甲骨のストレッチをする

- 締め付けの強い下着を避ける

乳房は、大胸筋という大きい筋肉により支えられています。この大胸筋は肩こりや首凝り、背中や肩甲骨周りの緊張などにより、血の巡りが悪化してしまいます。

そのため、これらの凝りや緊張を和らげることが、大胸筋の血流を改善するための近道です。

さらに、母乳の原料は血液であるため、血流の状態が母乳の分泌に影響することも。冷えなどがあり血流が悪いと、母乳が作られにくくなったり分泌を妨げてしまうことも考えられます。

血液と母乳の関係については、こちらの記事が参考になりますよ。▼

母乳の出に関わる成分が今すぐ摂れるmamaco

母乳を出すための栄養補給、ストレスケア、巡りケアを手軽に取り入れたいお母さんにおすすめなのが、産後サプリの「mamaco(ママコ )」です。

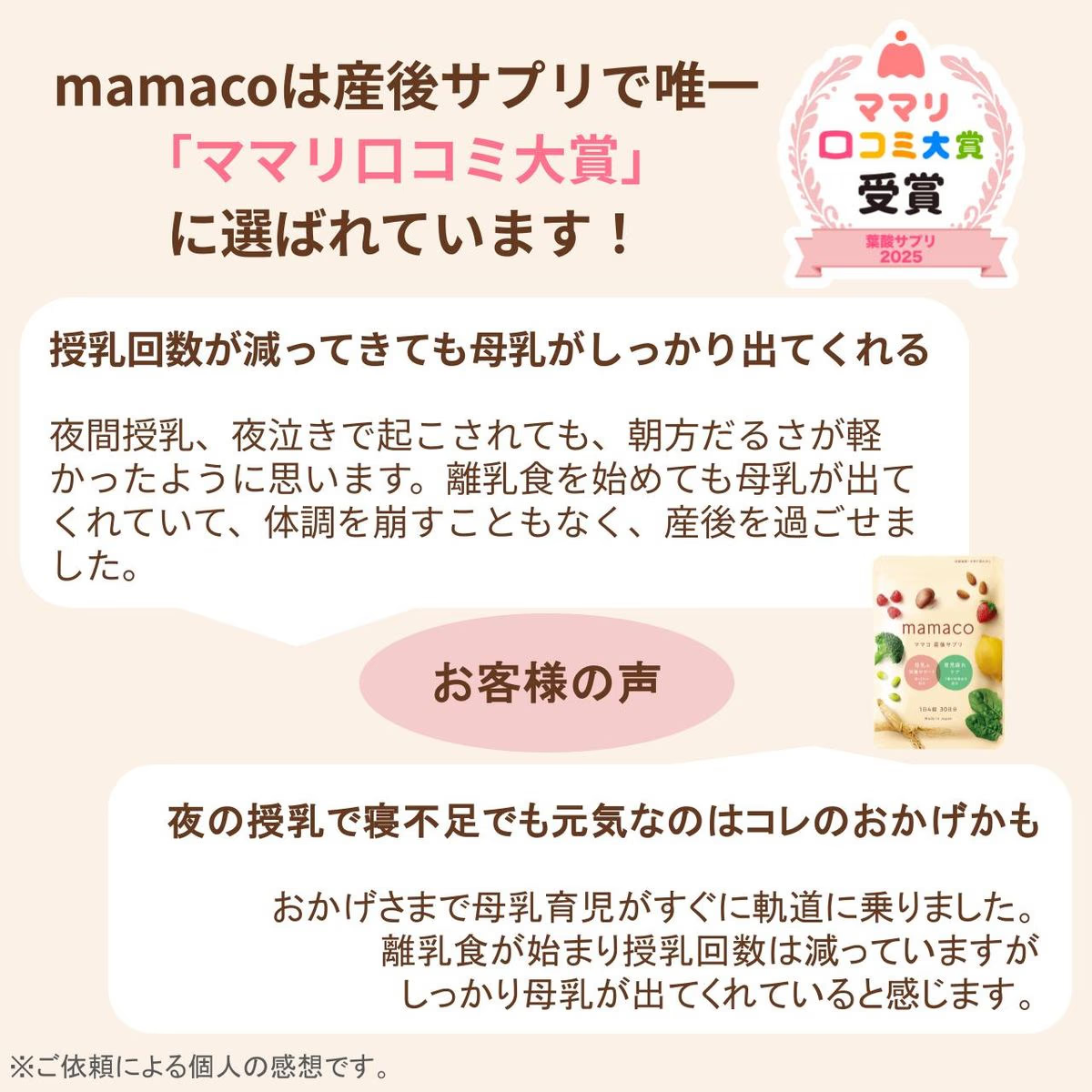

mamacoは、ママ向けアプリの「ママリ」の口コミ大賞で唯一受賞した、母乳育児のために作られたサプリ。

母乳のもとになる葉酸、鉄分、ビタミンDなどの栄養成分はもちろん、お母さんのストレスケアと巡りケアのための7種類の和漢成分が配合されており、母乳の分泌に関わる成分をオールインワンで摂ることができます。

産婦人科医監修のもと、厳選した成分のみが使われていて、授乳中に気になる6つの添加物が使用されていないということも、嬉しいポイントです。

全国のドラッグストアやアカチャンホンポで購入することができますが、買い物に行く余裕のない産後のお母さんのために、スマホですぐに買えるオンラインストアもご用意。公式サイトから購入すると自宅に届くうえに、ウェブだけの特別価格で試すこともできますよ。

返金保証つきのお試し価格はこちらからチェック!

母乳の分泌量をアップさせるコツを紹介しましたが、実は、生理学的に母乳育児ができない女性がいることも事実です。

5〜10%の女性は、これらのケアを取り入れてもおっぱいの分泌が増えません。

母乳の分泌が増えてこない場合は、自分のことを攻めずにミルクを上手に使っていきましょう。

母乳量アップは焦らずにコツコツ続けることが大切

母乳の量は目で見ることができないため、足りているか不安になるお母さんも多いと思います。

大丈夫かな?と心配になったときには、赤ちゃんのサインや授乳中のサインを意識して観察してみましょう。

また、母乳が安定して作られるようになるのには、個人差があり時間がかかるもの。そのため、焦らず分泌アップのためのケアを続けていくことが大切です。

母乳の分泌アップのためのサポート役におすすめなのが、授乳期に特化した産後サプリ「mamaco」です。

mamacoは、母乳に必要な栄養補給と、産後のお母さんの疲労ケア、さらに巡りケアまでを兼ね備えた、お母さんにも赤ちゃんにも優しいサプリです。

忙しい産後のお母さんこそ、3つのケアを手軽に叶えてくださいね。

mamacoは心も体も健やかに、すべてのお母さんに授乳ライフを楽しんで欲しいと願っています。

参考資料:

Q. 赤ちゃんは1日に何回位おしっこや便をして、量はどのくらいですか。

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ