更新日:2025/10/28

【医師監修】よく寝る赤ちゃんの特徴とは?睡眠時間を増やす方法や気になる障害との関係も解説

「赤ちゃんが寝てくれない」というのは世のママさんの共通の悩みでしょう。新生児の頃からずっと悩んでいるママも多いはず。

この記事では、なかなか寝てくれない赤ちゃんと上手に付き合うために、よく寝る赤ちゃんの特徴や家族ができる対策などを解説しています。

また、睡眠時間が長い赤ちゃんに関するQ&Aも紹介しているので参考にしてくださいね。

初めての育児で戸惑うママにとって、このコラムが少しでも参考になりますように。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

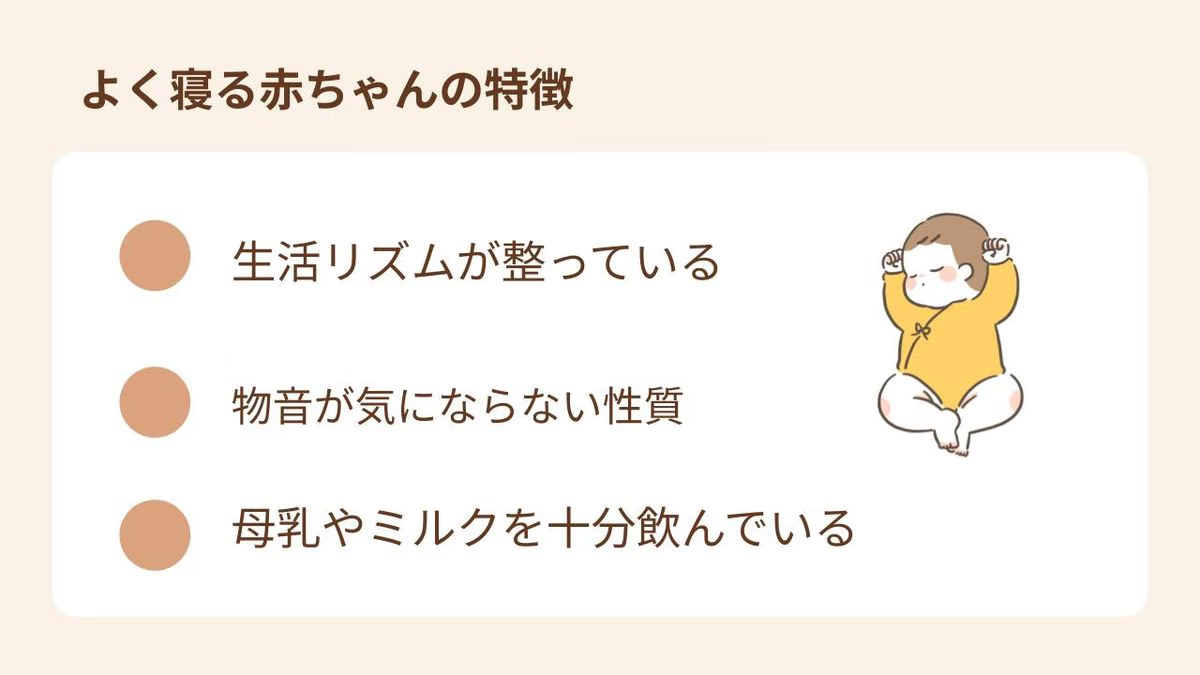

よく寝る赤ちゃんの特徴

「赤ちゃんが全然寝てくれない」と困っているママやパパは多いですよね。

よく寝る赤ちゃんは、一般的に下記の要素を持っています。

- 連続して眠っている時間が長い

- 途中で覚醒しない

- 寝付きがいい

一方、なかなか寝てくれない赤ちゃんには、真逆の性質があります。

- 連続して眠る時間が短い

- 寝ている途中で起きる

- 寝付きが悪い

まずは、ぐっすりとよく眠る赤ちゃんの特徴と、家族ができるワンポイントアドバイスを紹介するのでぜひ参考にしてくださいね。

生活リズムが整っている

よく眠る赤ちゃんは生活リズムが安定しているのが特徴です。

人類は「朝、明るくなったら起きて活動し、夜、暗くなったら眠り休息する」という生活サイクルを太古の昔から送ってきました。

そのため、「朝決まった時間に起きて、夜も同じ時間に眠る」というルーティンを守ることで、次のような安定した睡眠を得られやすくなります。

- 睡眠の質がよくなる

- 寝付きがよくなる

- ぐっすり長く寝る

【ワンポイントアドバイス】

赤ちゃんの生活リズムはママやパパの生活パターンに影響を受けるため、家族が早寝早起きを実践しましょう。

物音が気にならない性質

よく眠る赤ちゃんは、周りの物音があまり気にならない特徴があります。

ママやパパ、上の兄弟、ペットなどの家族が出す生活音にあまり反応せず、物音で目覚めにくいため長く眠れるのです。

もちろん、突然大きな音がするとびっくりして起きてしまいます。しかし、よく寝る赤ちゃんは多少ザワザワしている程度なら、途中で起きずに眠り続けることができます。

【ワンポイントアドバイス】

お昼寝の時は「あえて静かな環境を用意せず、環境音に慣れさせる」のも作戦の1つ。寝ている赤ちゃんのために、生活音を気にして過ごすストレスも軽減できますよ。

母乳やミルクを十分飲んでいる

母乳やミルクをお腹いっぱい飲む赤ちゃんはよく眠る傾向があります。満腹状態で眠くなるのは、人体で起こる当たり前の生理現象です。

つまり、寝る前の赤ちゃんに十分な量の母乳やミルクを飲ませてあげると、自然とよく眠るようになるということ。

母乳の分泌量が心配、ちゃんと母乳が出ているか不安というママは、先にこちらを見てくださいね。

【ワンポイントアドバイス】

一度にたくさん飲んでくれない赤ちゃんは、授乳間隔を長く取ってしっかりとお腹を空かせてみましょう。

赤ちゃんの授乳間隔については、こちらのコラムが参考になりますよ。

赤ちゃんの睡眠時間を少しでも増やすためにできること4選

ここでは、赤ちゃんが長くぐっすり眠れるようになるためのポイントを4つ紹介します。

- 睡眠環境を整える

- 赤ちゃんの活動限界を知る

- たっぷりの母乳を与える

- 寝る前のルーティンをつくる

1. 睡眠環境を整える

「良い睡眠は良い環境から」と言われるほど、睡眠環境はとても大切。

環境を整えるうえで重要なのは、次の3点です。

- 光(照明)

- 温度(室温)

- 音(環境音)

光:照明の調整

赤ちゃんが眠る部屋は、なるべく暗く設定しましょう。

特に、夜寝る時はできるだけ「真っ暗」な状態がおすすめ。なぜなら、まぶたを閉じていても、光が皮膚を透過して目に届いてしまうからです。

赤ちゃんは、目や視神経がまだまだ未発達であるため、少しの光でも敏感に感じ取ってしまいます。大人が薄暗いと感じる部屋でも、赤ちゃんにとっては明るくてうまく眠れないということも。

夜間のオムツ交換や授乳など、少しの明かりがほしいときは、授乳ライトなどの暖色系の優しい色合いの光で、手元だけ照らせるようなものを準備するといいでしょう。

温度:室温の調整

寝かしつけのときには、室温も適切に保ちましょう。暑過ぎず寒過ぎずの快適な温度は、赤ちゃんが気持ちよく眠るために重要です。

赤ちゃんが気持ちよく過ごすための室温の目安はこちら。

- 冬の寒い時期…20度〜25度

- 夏の暑い時期…25度〜28度(湿度50〜60%)

赤ちゃんは体温が高いため、大人が少し肌寒いなと感じるくらいがちょうどいいと言われています。

音:環境音への配慮

赤ちゃんのいい睡眠には、環境音にも気をつけましょう。家族が生活する中で出る生活音の中には、意外に騒がしいものがあります。

◆赤ちゃんが気になる生活音の例

- スーパーの袋がガサガサする音

- トイレやお風呂などの水回りの音

- 玄関や扉を開け閉めする音

- 掃除機をかける音

- インターホンの音

とはいえ、物音を立てずに生活するのは難しいうえストレスなので、このように工夫してみましょう。

- 赤ちゃんが寝ていることを家族に知らせる

- 人の出入りが少ない場所に寝かせる

- ベビーモニターなどを活用する

家族が赤ちゃんの情報を共有していると、「扉を静かに閉めよう」「大きな声に気をつけよう」とそれぞれが注意できます。

また、ベビーモニターは、赤ちゃんを起こさずに寝ている様子を確認したいママにとてもおすすめです。別の部屋で家事をしながら、台所で食事の準備をしながら、遠隔で確認できるので家事の効率もアップできますよ。

2. 赤ちゃんの活動限界を知る

赤ちゃんがどれくらいの時間、寝ないで活動できるかを知ることも大切です。

機嫌良く活動できる時間が増えると、「たくさん遊んだら疲れて寝るだろうな」と考えてしまいますが、実は正しくありません。

大人も疲れ過ぎて眠れないことがあるように、赤ちゃんも活動限界を超えて遊び、疲れ過ぎてしまうと寝付きが悪くなることがあります。

◆赤ちゃんの活動限界の目安

| 月齢 | 活動時間 |

|---|---|

| 新生児 | 40分程度 |

| 1ヶ月〜3ヶ月 | 40分〜1時間程度 |

| 4ヶ月〜6ヶ月 | 1時間〜2時間30分程度 |

| 7ヶ月〜9ヶ月 | 2時間〜3時間程度 |

| 10ヶ月〜12ヶ月 | 3時間〜4時間30分程度 |

※活動時間は個人差が大きいため、あくまで目安として捉えてください

赤ちゃんは、成長するにつれて日中に起きていられる時間が長くなります。

赤ちゃんの月齢に応じた適切な活動時間を把握して、お昼寝のタイミングを逃さないようにするのがポイントです。

3.たっぷりの母乳やミルクを与える

母乳やミルクをたっぷりあげてお腹いっぱいにするのもいい方法です。

よく寝る赤ちゃんの特徴でも挙げたように、寝る前に満腹状態にすることで自然とよい眠りに誘導できます。

しかし、「お腹いっぱいになるほど母乳が出ているか不安」「母乳は足りているのかな」と心配になるママは多いはず。

そんなママは、母乳育児をサポートするアイテムを上手に活用するのがおすすめです。

母乳育児のサポートには「mamaco」

mamacoは産婦人科医監修のもと、母乳育児を応援するために作られた産後サプリ。栄養たっぷりの母乳づくりに必要な栄養素を必要な分だけ配合しているのが大きな特徴です。

◆mamacoに含まれている成分一覧

厚生労働省の推奨量をもとに、

- 母乳のもととなる「葉酸」「鉄」

- 赤ちゃんの目の健康を守る「ビタミンA」

- 骨や歯をつくる「カルシウム」

- 脳や神経の発達を助ける「DHA/EPA」

がたっぷり配合されています。

「母乳をつくる栄養と、赤ちゃんに届けるべき栄養の両方をしっかり摂取したい」というママのニーズに応え、これまでに多くの先輩ママたちが活用しています。

先輩ママの実際の口コミから選ばれる「ママリ口コミ大賞」では、産後サプリで唯一受賞という実績も!

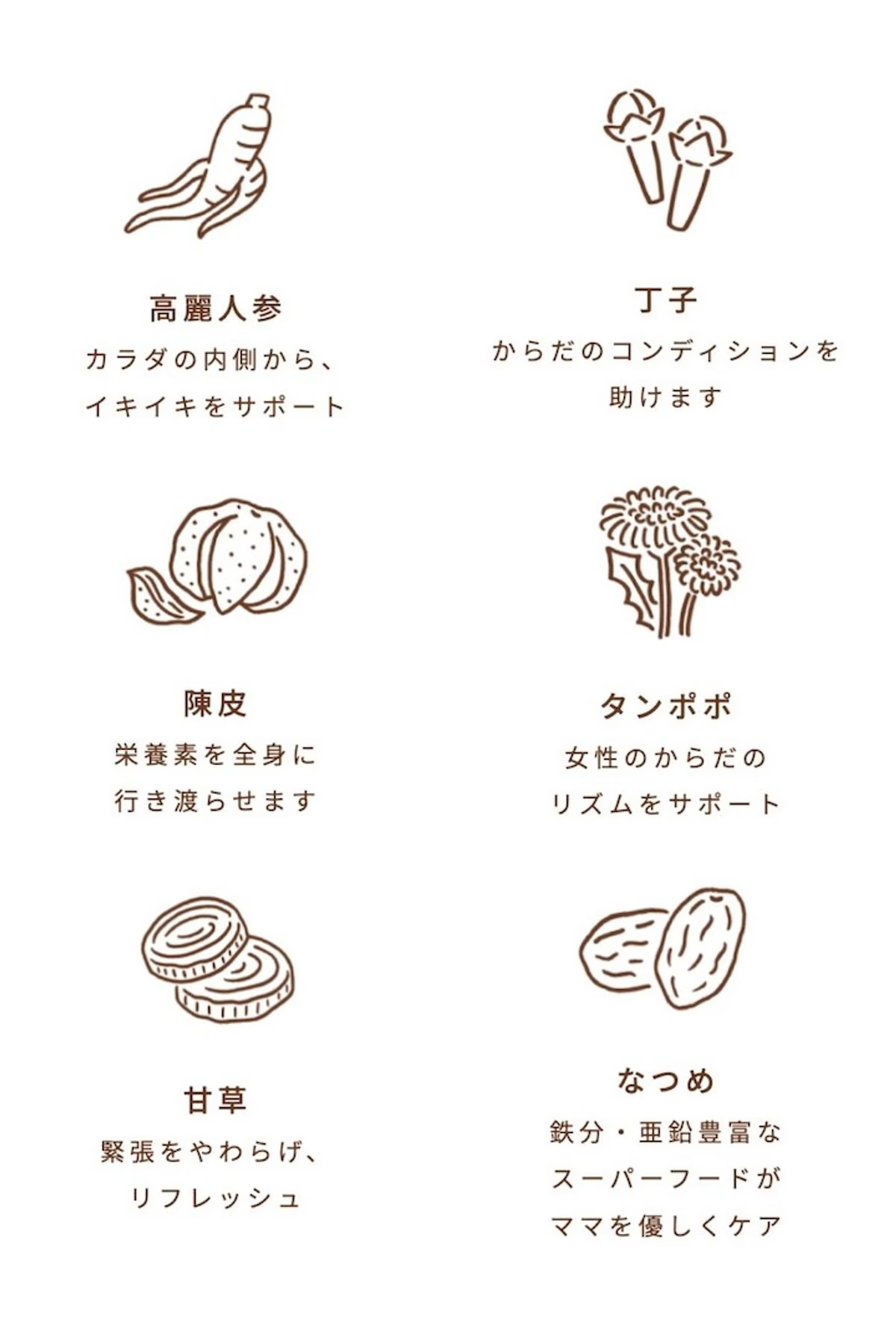

そのほかにも、和漢素材配合で育児疲れをケアできるのも、mamacoが人気の秘密。

高麗人参やナツメは、古くから健康や長寿に役立つことが知られており、漢方の主役的な存在。

さらに、陳皮、甘草、丁子、タンポポには、リラックス効果や体を温め、消化機能を助ける働きがあり、女性の体を内側からサポートしてくれます。

母乳のための栄養補給と、ママのお疲れケアが一度にできるオールインワン産後サプリのmamacoは、母乳育児をがんばるママを心から応援しています。

産後の時期に嬉しいオンライン注文なら、自宅に届くうえに特別価格でお試しできますよ!詳しくはこちらからどうぞ。

産後に飲むサプリに関するギモンは、こちらのコラムで解決してくださいね!

check ✔︎

ミルク育児のほうがよく寝るって本当?

一般的にミルクの方が腹持ちがよく、比較的長く寝てくれるといわれていますが、赤ちゃんによって個人差があります。

実際、一児の母である筆者の子どもは、寝る前にミルクと母乳のどちらを与えても、連続して寝てくれる時間はほぼ同じでした。

どちらが長く寝るとは一概にはいえず、赤ちゃんによるといえますね。

4. 寝る前のルーティンを作る

寝る前のルーティンを決めて守ることは、赤ちゃんの眠りに有効です。

例えば、こんな流れはいかがでしょうか?

- お風呂→授乳→抱っこ→ねんね

- 寝室に行く→絵本を読む→電気を消す→ねんね

ポイントは3つ。

- 決まった時間に行う

- 毎日行う

- 続けやすいルーティンにする

「同じ時間に同じ行動をしてから寝かしつける」を毎日繰り返すことが大切です。

ねんねのパターンが確立されると、ルーティンが始まった赤ちゃんは「なんだか眠たくなってきたな」と感じやすくなります。日常生活に取り入れやすい簡単なルールでも効果があるので、ぜひ試してくださいね。

よく眠る赤ちゃんに関するQ&A

ここまでは、「あまり寝ない赤ちゃん」をメインに解説しました。

最後は、反対に「睡眠時間が長い赤ちゃん」について気になる疑問を紹介します。

Q:睡眠時間が長い赤ちゃんは起こすべき?

A. 気持ちよく眠っているならそのまま寝かせておく

授乳時間が過ぎてもずっと寝続けていると心配になりますよね。基本的に、機嫌が良く気持ちよさそうに寝ているのであれば問題ありません。

スヤスヤ寝ているところをわざわざ起こしてまで授乳したり、ミルクをあげる必要はなく、起きて泣いたらあげればOKです。

また、「寝ている赤ちゃんを起こして沐浴やお風呂に入れるか」についてはママの間でも意見が分かれます。

短時間でサッと入れてしまう派、そのまま寝かせる派、体だけ拭いてあげる派などさまざまですが、赤ちゃんの様子や体の汚れ具合などを見てその時々で判断するのがいいでしょう。

沐浴のやり方については、こちらのコラムが復習におすすめですよ。

Q:寝る時間が長いのは障害と関係ある?

A. 睡眠時間の長さと障害との因果関係はわかっていない

特に新生児は1日の大半を寝て過ごすため、睡眠時間だけで障害の有無を判定することは難しいのが現状です。

初めての育児だと「寝ている時間が長過ぎる、何か障害があるのかもしれない」と不安になってしまいますが、新生児期は過剰に心配する必要はないでしょう。

Q:たまによく寝る日があるのはなぜ?

A. 疲れている時や予防接種のあとは、よく眠ることが多い

いつもはあまり眠らないのに、たまに「とてもよく寝る日」があるというのは赤ちゃんあるあるかもしれません。

普段は眠りが浅くてすぐに起きてしまう赤ちゃんも、こんな場合にはよく眠ることがあります。

- 外出で疲れてしまった

- 来客で気疲れした

- 予防接種を打った

- 刺激が強い場所に長くいた

- 室温や光量が心地よく寝るのにベストな状態だった

まだ体力がない赤ちゃんは、外出や遠出をするといつもより疲れてしまいます。また、意外かもしれませんが、赤ちゃんも気疲れすることがあるので、いつも過ごしている自宅に人を呼んだ場合でも、適度に休憩を挟んであげましょう。

さらに、赤ちゃんは大人よりも音や光に敏感です。お祭りや商業施設などの騒がしい場所、花火やイルミネーションなどの光が強い場所は刺激が強くて疲れてしまいます。

あるいは、たまたま部屋の温度や照明の具合がちょうどよく、とても快適に眠れた、というパターンもあるでしょう。

今日はなんだかよく寝るなと思ったら、直前の出来事や部屋の状態をチェックしてみてくださいね。よく寝る日のパターンがつかめると育児がグッと楽になりますよ。

生活リズムと環境を整えて赤ちゃんの睡眠を促そう

よく寝る赤ちゃんは、これらの特徴を持っていることが多いです。

- 生活リズムが整っている

- 物音が気にならない性質

- 母乳やミルクを十分飲んでいる

それぞれの個性もありますが、家族が少し工夫することで「赤ちゃんが寝ない」「すぐ起きる」が改善できることもありますよ。

赤ちゃんが元気に活動し、しっかり眠れるようになるためには、大人がきちんと配慮し生活全体を整えてあげることが大切です。

- 生活リズムを整える

- 寝る環境を整える

- 活動できる時間を把握する

- 寝る前にたっぷり母乳やミルクをあげる

- 寝る前のルーティンを作る

赤ちゃんがお腹いっぱい母乳を飲めているかが心配なママは、産後・授乳期のママに特化したサプリメント「mamaco」をお試しください。

mamacoは小さな粒に、母乳に必要な栄養素がギュッと詰まったオールインワン産後サプリ。

賢く活用して、ママと赤ちゃんが健やかに過ごせるよう役立ててくださいね。

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ