更新日:2025/9/16

マタニティーブルーとは?症状と助産師おすすめの産後うつにならないためのセルフケア

マタニティーブルーとは、産後に一時的に起こる気持ちが落ち込んだ状態をいいます。この気持ちの落ち込みの予防や症状の緩和には、妊娠中の過ごし方や準備が大切です。

この記事では、マタニティーブルーや産後うつなどの産後の心身の不調について詳しく解説。助産師の目線から、妊娠中にできる予防法についても紹介します。

心も体も元気な状態で赤ちゃんとの生活をスタートさせるための参考にしてくださいね。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaru監修・産婦人科医】まきレディスクリニック院長 風本真希先生

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医、検診乳腺超音波 認定医

毎日多くの妊婦さんの検診に立会い、相談にのっている。患者さんのお話に真摯に耳を傾けることが信条。

"葉酸だけでいい” そう思っていませんか?

実は妊婦さんに必要な栄養素は葉酸だけではありません。妊活期に比べ鉄分がより必要になるだけでなく、ビタミン・ミネラルと様々な栄養素をまんべんなく摂ることが大切です。

"体のコンディションの変化や、日常生活の成約がたくさん”。妊娠中は、体のコンディションの変化や、お腹に赤ちゃんがいるというこれまでと異なる環境の中、生活にも様々な制約が。

日々の健康に気を使い、体調管理することが大切です。

マタニティーブルーとは

マタニティーブルーとは、出産後すぐに多くの女性が経験する一時的な気分の落ち込みや気持ちの不安定さのことを指します。

入院中のお母さんが、「大きな理由があるわけでもないのに、なぜか涙が出る」と訴えることは珍しいことではありません。まずは、マタニティブルーの症状や時期について詳しく知っていきましょう。

マタニティーブルーの症状

マタニティーブルーには、色々な症状があります。中でも訴えが多い症状には次のようなものがあります。

- 理由もなく涙が出る

- 気分の落ち込み、イライラ

- 不安感

- 集中力の低下

- 睡眠や食欲の変化

起こりやすい時期と原因

マタニティーブルーが起こりやすい時期は、出産後3〜5日で、遅くとも出産後1週間以内に始まることが多い傾向があります。また、数日から1週間程度で自然に症状がなくなることがほとんどです。

マタニティーブルーの主な原因は、産後のホルモンの急激な変化によって起こると考えられています。特に、産後3〜5日頃は、おっぱいの状態が大きく変化しやすい時期。助産師として入院中のお母さんたちを見ていると、おっぱいの急激な変化と共に心身の不調を訴える方が多い印象があります。

その他、産後の心身の疲労や、母時同室による睡眠不足、慣れない育児による不安や負担などの精神的ストレスなど色々なことが重なり、マタニティーブルーの発症につながることが考えられます。

なりやすい人

マタニティーブルーは、産後に起こりやすい症状であり、決して異常ではありません。しかし、マタニティーブルーを経験してもすぐに回復する人や、マタニティーブルーを経験しない人がいることも事実です。

実は、マタニティーブルーになりやすい人には特徴や背景があります。必ず当てはまるわけではありませんが、リスクとなりやすいのは以下のようなことです。

- 出産や育児に対する不安が強い

- サポートが少ない

- ストレスや疲労がたまりやすい環境にある

- ホルモンの変動に敏感

- 精神的な病歴や背景がある

その他、思いやこだわりが強く、出産場所や出産方法、授乳など、思い通りに物事が進まないという経験をしている方も、不安や喪失感、自分を責める感情を得やすいと言えるでしょう。

「産後のメンタルの不調」については、こちらの記事でも紹介しています。

マタニティーブルーと産後うつの違い

産後に現れる心身の不調として、「マタニティーブルー」のほかに「産後うつ」があります。一見似ているように捉えられがちですが、二つは全く異なるものです。

マタニティーブルーは生理的で一時的なもの。一方で、産後うつは産後に起こる精神疾患です。二つの違いを詳しく見ていきましょう。

産後うつとは

産後うつとは、出産後に起こる抑鬱(よくうつ)状態のことをいい、日本では約10人に1〜2人が発症すると考えられています。

産後うつの多くは出産後4週間以内に起こることが多いとされています。しかし、中には3ヶ月以降に起こることもあり、産後1年以内に当てはまる症状が発症すれば産後うつとして扱われます。

マタニティーブルーは症状が2週間以内に自然に軽快するのに対し、産後うつでは症状が自然に軽快することなく2週間以上続きます。また、気持ちの落ち込みや意欲の低下が、日常生活や育児に支障を与える状態になってしまいます。

産後うつは、自然に良くなることがありません。最悪のケースでは、命を落としてしまう可能性もあるのです。そのため、本人や周りの人が早期に気付き、アクションを起こすことがとても大切です。

多くの産婦人科では、産後うつの発症の早期発見のため、産後の健診のタイミングで産後うつのチェックをしています。そして、リスクが高いと判断した場合は、地域と連携して継続して支援をしていきます。

「産後うつ」については、こちらの記事でも詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてくださいね。

産後うつの症状

産後うつには以下のような症状があり、徐々に悪化する傾向があります。

- 強い不安や悲しみ、涙もろさ

- 赤ちゃんや自分に興味がもてない

- 食欲や睡眠の異常

- 強い疲労感や無気力

- 自分を責める気持ちや罪悪感

- 自分や赤ちゃんを傷つけたい気持ちが出る

産後うつの症状の中には、マタニティーブルーと似ているものもあり、区別がつかずに発見が遅れてしまうことも少なくありません。

また、特に初産婦さんの場合は、慣れない育児で心身共に余裕がないことは珍しくないため、周りの人も異常だと気付かないというケースも。

特に、赤ちゃんへの愛着やお世話の意欲が低下している場合は注意が必要です。

産後うつの原因

産後うつは、「身体的な変化」「心理的な変化」「社会的な背景」などが組み合わさって起こると考えられています。

そして、大きく分けると以下の4つの要因が関係していると言えます。

- 1ホルモンの急激な変化

- 2身体的なストレス

- 3心理的なストレス

- 4社会的なストレス

ホルモンの急激な変化

出産後は、妊娠している状態のホルモンバランスから授乳をするためのホルモンバランスに体が変わります。産後は、妊娠中に多く分泌されていた女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンが急激に減少します。

また、産後は女性ホルモンの低下により、心を落ち着かせる働きのある「セロトニン」とやる気をアップさせる働きのある「ドーパミン」の分泌も乱れてしまいます。

これらのホルモンの変化により、産後は気持ちが落ち込みやすくなってしまうのです。

身体的なストレス

産後は、赤ちゃんの授乳やお世話に合わせた生活となるため、睡眠リズムが変化し睡眠不足になることも少なくありません。睡眠不足は、産後うつのリスクを3倍以上に引き上げることも分かっています。(※1)

また、産後は体のリカバリーや授乳のために、より多くのエネルギーが必要になります。しかし、赤ちゃんのお世話などで自分のことや食事などを後回しにしてしまうと、十分な栄養を補給することができません。中でも産後の鉄分の不足は産後うつのリスクを高めてしまうことが分かっています。

また、妊娠中のオメガ3脂肪酸の不足も産後うつのリスクを高めることが分かっており(※2、3)、世界的にみても魚の摂取量の多い国では産後うつの発症率が低い傾向があります。

さらに、心を落ち着かせる「セロトニン」の90%以上は、腸内で作られます。そのため、産後の便秘などで腸内環境が乱れるとセロトニンの産生が阻害され、気持ちが不安定になることにつながってしまいます。

心理的なストレス

心理的なストレスには、経済的な不安、育児不安、夫婦関係の不和、完璧主義や精神疾患などのお母さんの気質によるものがあります。特に、妊娠中から心理的なストレスを経験しているお母さんは、産後うつのリスクが高まることが分かっています。

また、心理的ストレスが強いと、ストレスホルモンである「コルチゾール 」の調整が乱れ、睡眠に悪影響を及ぼしたり、気持ちの落ち込みの症状が出やすくなったりしてしまいます。

社会的なストレス

社会的ストレスには、サポート不足、周りに相談できる人がいない、仕事復帰やキャリアへの不安やプレッシャーなどがあります。

中でも、孤立や孤独を感じている産後のお母さんは、ストレスが強くなる傾向があり、これらのストレスが身体的ストレスにも悪影響を及ぼしてしまいます。

産後うつになりやすい人の特徴や原因については、こちらの記事でも解説しています。

助産師が教える!マタニティーブルーや産後うつの予防法

マタニティーブルーや産後うつは、「産後のこと」と思われがちです。しかし、実は妊娠中から準備をしておくことで、産後に備えることができることも少なくありません。

また、これらの準備は自分だけでなく、パートナーや身近な人と共有しておくことがとても大切です。妊娠期間は、出産や産後のための準備期間だと思って過ごすと良いですよ!

十分な休息と睡眠をとる

睡眠は、心身の健康のために欠かせません。

産後は、赤ちゃんの授乳やお世話のために睡眠のリズムが変化します。出産前と同様に、朝に起きて夜に寝るという概念を捨てることが大切です。

授乳や赤ちゃんのお世話の合間の数時間を利用して休むようにしましょう。妊娠中から寝具やカーテンやライトなどを見直して、昼間でも休みやすい環境を整えておくのもおすすめです。

また、赤ちゃんのお世話の面でも、おっぱい以外はお母さん以外でもできること。

妊娠中から「プレパパクラス」など2人で参加できる教室に参加したり、入院中に赤ちゃんのお世話の練習をしたりして、お母さんの休息時間を作る準備をすると良いですよ。

しっかりと栄養補給する

産後うつに深い関わりのある栄養不足を防ぐためには、妊娠中からしっかりと栄養補給しておくことが大切です。実は、産後に栄養補給を開始しても遅いことも。

産後うつと大きく関係している「鉄分」「オメガ3脂肪酸」「腸内環境」に関係する栄養素は、妊娠中から意識して摂りたいところです。

鉄分を補給する

妊娠中は、体を巡る血液量が増えるため、血液が薄まってしまいます。そのため、妊娠中は貧血になりやすい傾向があります。

また、産後においても、出産による出血や悪露(おろ)、授乳などにより、貧血が悪化しやすい状態です。

出産、産後の貧血予防のためには、妊娠中からしっかりと鉄分を摂ることが大切です。

鉄分は、赤身の肉や魚、貝類に多く含まれています。緑黄色野菜や果物に多く含まれるビタミンCと一緒に摂ることで吸収率がアップしますよ!

また、妊娠中に普段よりも多く摂ることが推奨されている葉酸も、血液の生成をサポートする栄養素です。

オメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸は、赤ちゃんの脳や神経の発達のために必要な栄養素です。妊娠中はお腹の中の赤ちゃんにどんどん送られるため、お母さんの血液中のオメガ3脂肪酸は不足しがちです。

オメガ3脂肪酸が不足すると、心を落ち着かせる「セロトニン」とやる気をアップさせる「ドーパミン」の働きが悪くなり、気持ちが不安定になりやすくなってしまいます。

産後の気持ちの不安定さを予防するためにも、妊娠中からしっかりと摂るようにしましょう。オメガ3脂肪酸は、青魚に多く含まれていますよ!

腸内環境を整える

産後の便秘はホルモンの分泌に影響し、産後うつの原因になることも。腸内環境の乱れを防ぐためには、妊娠中から腸内環境を整えることが大切です。

腸内環境は、短期間で整えることは難しいもの。腸に良い食生活を毎日コツコツ続けることで、腸内細菌のバランスが整いますよ。

腸内環境を整えるための食事のポイントについては、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

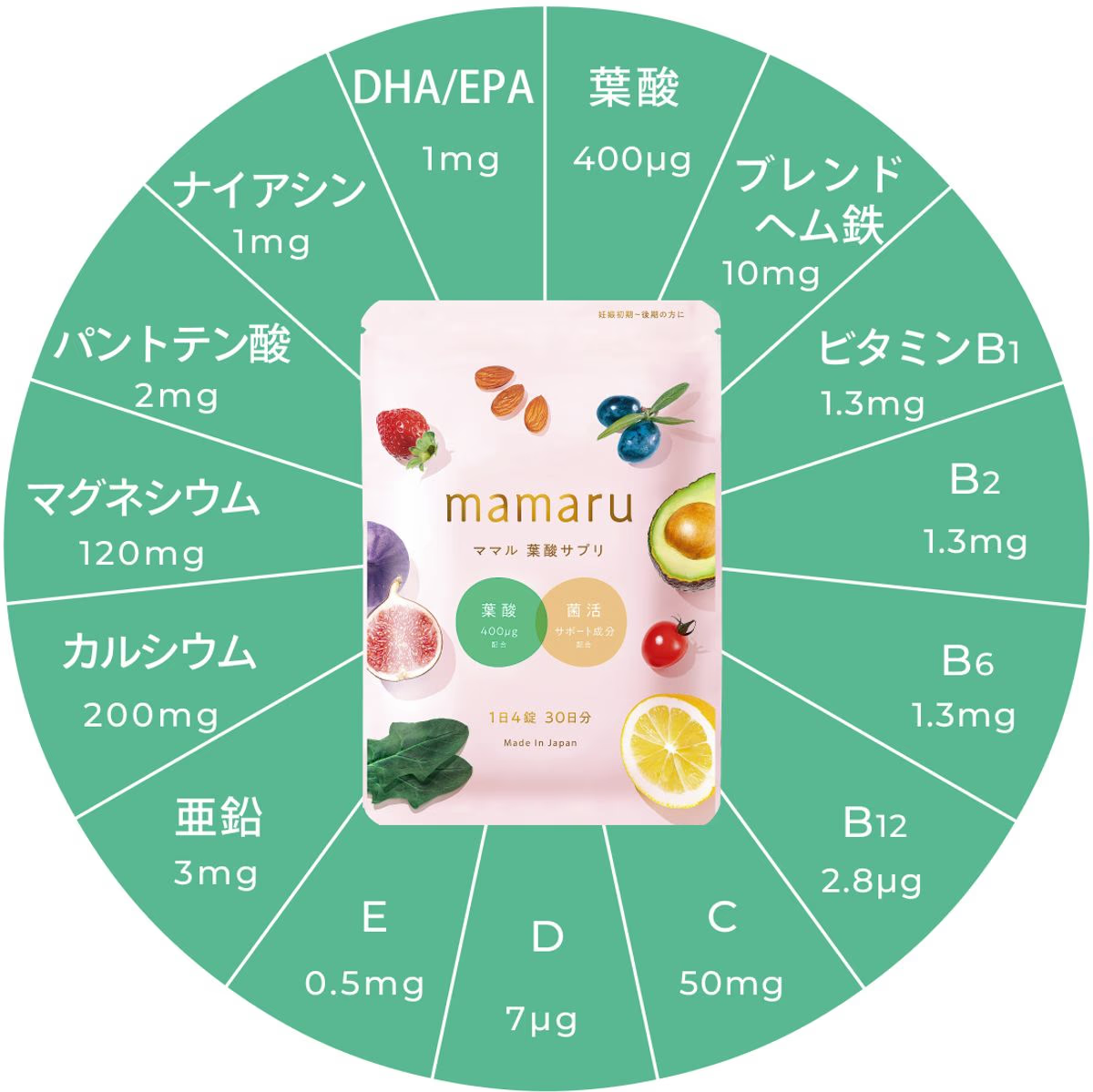

これらの産後の貧血予防や腸内環境ケアのサポーターとして、妊娠中に取り入れたいのが葉酸サプリのmamaru(ママル)です。

mamaruは、産婦人科医監修の妊娠期に特化したサプリメント。

厚生労働省で妊娠中に摂ることが推奨されている葉酸、ビタミン、ミネラルなどの栄養素に加えて、心の安定に深い関わりのある鉄分や、オメガ3脂肪酸のDHA・EPAをオールインワンで摂ることができます。

産後のためにもしっかり補給したい鉄分は、吸収率の良いヘム鉄を採用!また、ビタミンも一緒に摂れるため、吸収率アップが期待できますよ。

さらに、mamaruには腸内環境を整える善玉菌である乳酸菌を約250億個配合!

乳酸菌の働きをサポートする食物繊維とラクトフェリンも含まれ、心のケアはもちろん、妊娠中や産後のマイナートラブルに多いお腹のお悩みにもアプローチします。

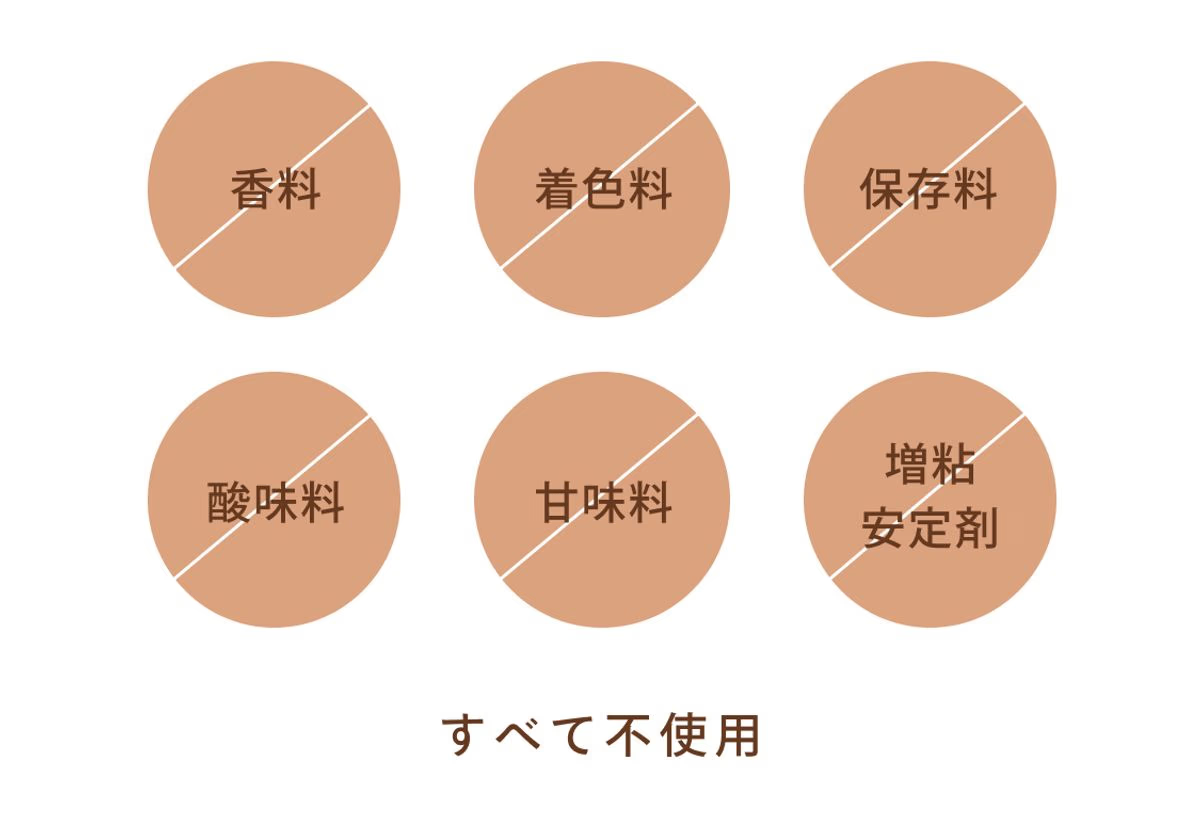

mamaruは、腸内の善玉菌の大敵となる添加物の使用も最小限。不必要な添加物は一切使用していない無添加処方もおすすめポイントです。 産後、元気に赤ちゃんとの生活をスタートさせるためには、たくさんの栄養が必要。摂るべき栄養がひとつのサプリで叶うのは、手軽で嬉しいですよね。

産後、元気に赤ちゃんとの生活をスタートさせるためには、たくさんの栄養が必要。摂るべき栄養がひとつのサプリで叶うのは、手軽で嬉しいですよね。

mamaruはドラッグストアやネットからの購入が可能!

でも、「まずは手軽な価格で試してみたい!」という方は、オンラインからの注文が断然お得です!

店頭よりも手軽にお安くゲットするなら、ぜひここから詳細をチェックしてみてくださいね。

また、産後も続けて元気に過ごすための栄養補給を続けたい方には、mamaco(ママコ )がおすすめです。

mamacoは、産後のお母さんの体の回復と母乳育児をする上で必要な栄養素がしっかりと配合されたサプリメント。

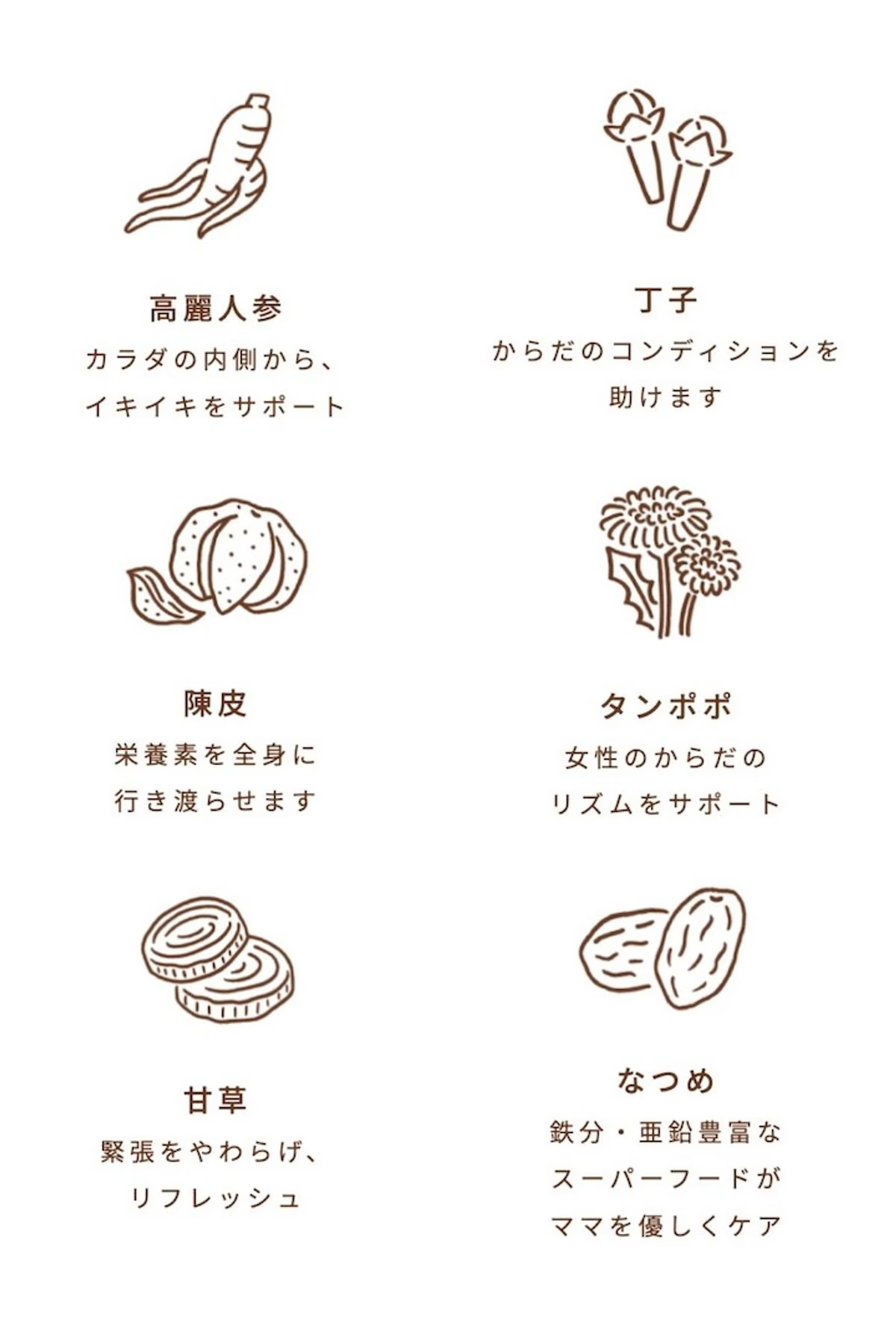

お母さんの心のケアに必要な鉄分やDHAもたっぷりと含まれています。また、産後のママを癒すための和漢成分が育児疲れをやさしくサポートしてくれますよ。

妊娠中にmamaruを定期購入しておけば、ワンクリックでmamacoに切り替えられます。

心と体が揺らぎがちな妊娠中から産後こそ、栄養面からご自身を労ってあげませんか?

サポートを求める

産後のサポート不足を予防するためには、妊娠中からサポート体制を整えておくことがとても大切です。妊娠中に元気に過ごしている方でも、特に初めての出産の後は余裕のない方がほとんどです。

産後のサポートのことを視野に入れて、出産する産院を選ぶのも準備のひとつ。また、産後に頼ることができる人がいない場合は、妊娠中から産後ケア事業に申し込んでおくことも視野に入れると良いでしょう。

その他、産後に利用することができるサービスについて情報収集しておくことも産後の安心材料になりますよ。

産後ケア事業に関しては、こちらの記事もチェックしてみてくださいね。

頼れる人がパートナーしかいないという方は、妊娠中にパートナーの育休取得のための申請や、家事分担の見直しをしておくことも大切ですよ。

症状が治まらないときの受診の目安3つ

妊娠・出産・産後は、ホルモンバランスの変化を始めとして心身の状態も環境も大きく変化するときです。そのため、色々な不調が起こることは珍しくありません。しかし、不調が続くことは決して当たり前なことではありません。

最後に、産前、産後どちらにも当てはまる受診の目安について紹介します。

妊娠中、産後に受診をする場合は、まずかかりつけの産婦人科に相談するのが良いでしょう。また、心療内科や精神科のかかりつけがある場合は、妊娠後も自己判断で通院を中断しないということも重要です。

気持ちの波や変化が2週間以上続く

ホルモンバランスの変化により気持ちの変化が起こることは異常なことではありません。

しかし、気持ちの落ち込みや強い不安感などの心の不調や、赤ちゃんを可愛いと思えないような感情が2週間以上続いている場合は、早めに相談するのが良いでしょう。

生活や育児に支障が出ている

気持ちの落ち込み以外に、眠れない、食べられない、外出することができない、赤ちゃんのお世話ができないなど、日常生活を送ることに支障が出ている場合は、いち早く受診して相談することが必要です。

危険な思考や行動が頭に浮かぶ

気持ちが落ち込むと、今の状況から解放されたいという思いから、自分や赤ちゃんを傷つけたくなる衝動にかられることも。

そのようなことが頭に浮かぶ場合は、心身共に余裕がなく追い詰められている状態だと言えます。一度でもそのような考えや行動が浮かんだときには、すみやかに受診して相談しましょう。

妊娠中に心身の不調が現れる「妊娠中のうつ」については、こちらの記事で解説しています。

妊娠中・産後の気持ちの波は無視しない!しっかりケアして自分自身を労ろう

妊娠・出産・育児は、喜ばしいことである一方、体だけでなく色々なことが大きく変化するストレスフルなイベントでもあります。

これらの時期を心身共に健やかに過ごすためには、自分に起こる変化やリスクについて正しい知識を持つことや、それらに備えて準備することが大切です。

そして、健やかな心身を作る要素のうちのひとつが「栄養」です。私たちの心身の状態は、食べているものによって作られていると言っても過言ではありません。

妊婦さん向け葉酸サプリmamaruでしっかりと栄養補給して、妊娠中はもちろん、その先の産後の心身の健康までサポートしましょう。

参考文献:

(※1)Association between sleep quality and postpartum depression - PMC

(※2)プレスリリース:麻布大学などの研究グループが、日頃のオメガ3系脂肪酸摂取が 産後うつを予防する可能性を発見

(※3)妊娠後期・産後における n-3 系多価不飽和脂肪酸摂取量と メンタルヘルスとの関連

参考資料:

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ