更新日:2025/3/27

妊活中の病院デビューはいつ?助産師が教える受診のタイミングや初診の流れ、用意すべきことまで

最近では、赤ちゃんを望む年齢が上昇していることもあり、不妊に悩む夫婦も多くなってきています。

不妊を心配したことがある夫婦の割合は全体の約2〜3組に1組、不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦の割合は全体の約4〜5組に1組といわれています。(※1)

不妊治療や検査はメジャーになってきているものの、「妊活中の病院デビューっていつすればいいの?」と、受診のタイミングについては迷う方がほとんど。

明確な症状があるわけではないため、受診のタイミングが掴みにくいですよね。

今回の記事では、妊活中の病院デビューはいつなのか、受診のタイミングや初診の流れ、受診する前に用意しておきたいことについて助産師が解説していきます。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmitas監修・妊活専門産婦人科医】美加レディースクリニック院長 金谷美加先生

生殖医療専門医、産婦人科医、母体保護法指定医、医学博士

実は妊活期と妊娠期では必要な栄養素は違います。市販の葉酸サプリは「妊活期」と「妊娠期」を分けていないものもありますが、時期ごとに必要な栄養素を摂ることが大切です。

栄養だけでなく、冷えにも気をつけたいもの。子宮の血流が悪いと卵子着床が難しくなり不妊の一因にも繋がるため、しっかりと体を温めることが大事です。

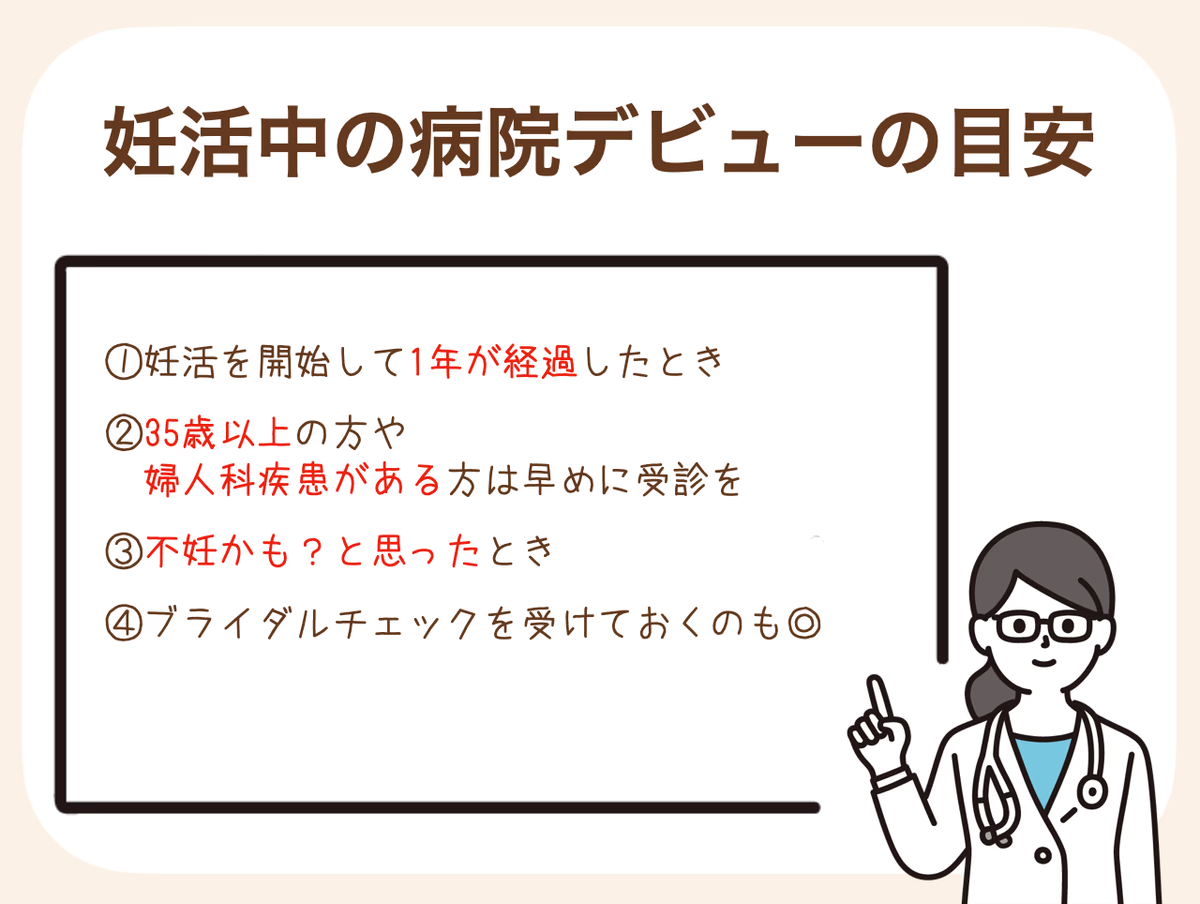

妊活中の病院デビューの目安

妊活中の病院デビューはいつすべきかというと、実は明確な決まりはありません。

妊娠しないという事実はあるものの、女性のカラダになんらかの症状があるわけではないため、受診のきっかけが掴みにくいのが妊活中の病院デビューの難しいところです。

ただ、「不妊症」と診断された場合には、長期的に検査や治療が必要になるケースもあるので、早めの受診が良いのも事実としてあります。

そこで、妊活中の病院デビューの目安となるタイミングは以下の4つ。

- 妊活を開始して1年が経過したとき

- 35歳以上の方や婦人科疾患がある方は早めに受診

- 不妊かも?と思ったとき

- ブライダルチェックを受けたいとき

あくまでも目安ですが、それぞれのタイミングがおすすめな理由について、詳しく解説していきます。

妊活を開始して1年が経過したとき

不妊の原因となる持病のない男女が避妊せずに性交渉をしている場合、妊娠する確率は以下の通り。

- 3ヶ月で約50%

- 半年で約75%

- 1年で約90%

1年間妊活していても妊娠しない状態は「不妊症」と定義されていて、夫婦のどちらか、もしくは両方のカラダに赤ちゃんを授かりにくい原因がある可能性があります。

ただ、女性の年齢によっても妊娠する確率は変わってきますし、排卵日の予測がうまくいかず排卵と性交渉のタイミングがズレている場合もあります。

「1年間妊娠しなかったから必ずカラダに問題がある」というわけではありませんが、ひとつの目安として妊活開始後1年が経過したタイミングで受診するのがおすすめです。

排卵日の計算方法や排卵のメカニズムについては、こちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

35歳以上の方や婦人科疾患がある方は早めに受診を

妊孕力(にんようりょく:妊娠する能力)に影響を及ぼす要因に、年齢と持病に婦人科疾患があることが挙げられます。

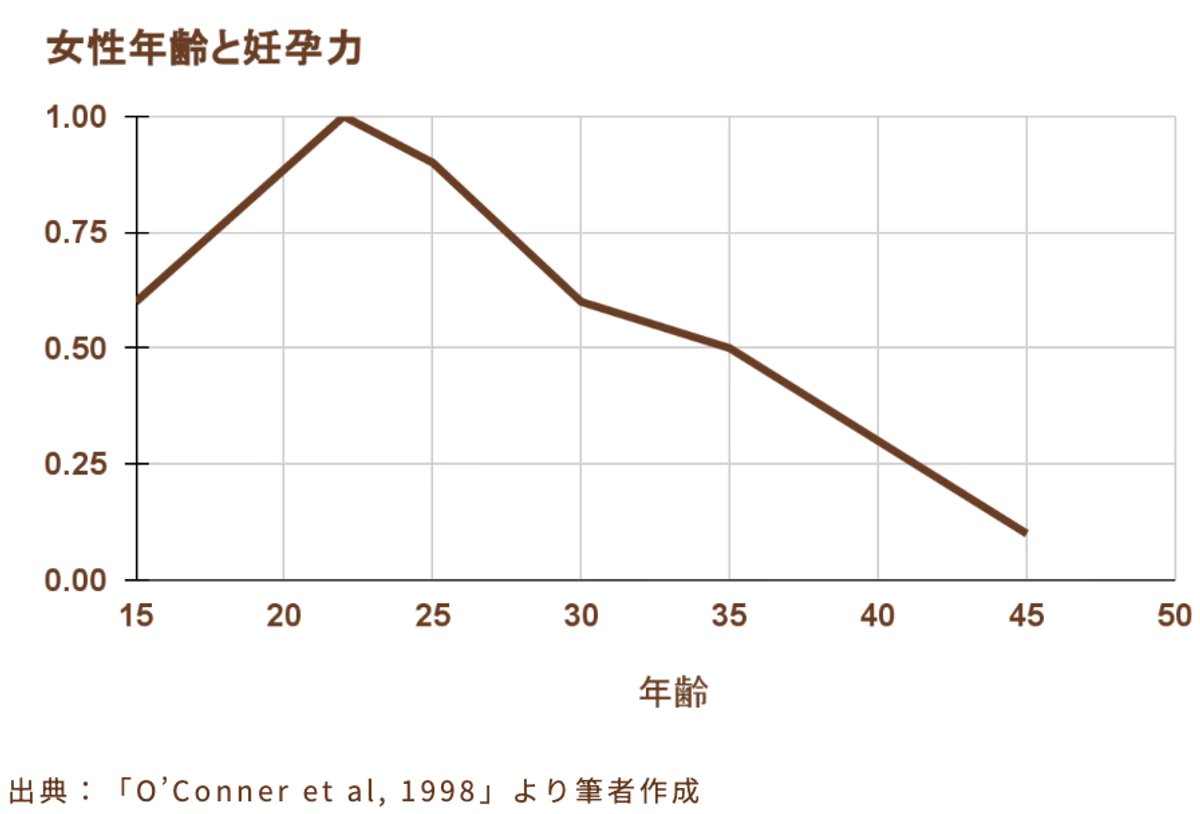

年齢と妊孕力

上のグラフは女性年齢と妊孕力の変化を表したものです。

女性の妊孕力は22歳ころをピークに徐々に下がり、35歳ころの妊孕力はピーク時の半分まで低下します。

下の表は、年齢別の1周期あたりの妊娠する確率を表にしたものです。(※2)

| 年齢 | 1周期あたりの妊娠する確率 |

|---|---|

| 20代 | 25〜30% |

| 30〜34歳 | 25〜30% |

| 35〜39歳 | 18% |

| 40〜44歳 | 5% |

| 45歳 | 1% |

この表を見てもわかるように、35歳以上になると妊娠する確率が急激に低下していきます。

病院を受診したとしてもすぐに赤ちゃんを授かることができるとは限りません。

不妊かもしれない場合には、妊娠しにくい原因を探るために色々な検査をしていきますが、原因がすぐにわからないこともあります。不妊の検査や治療は長期に渡ることも多いのです。

不妊の検査・治療中も年齢は重ねていくので、35歳以上の方はできるだけ早いうち(妊活から6ヶ月が目安)に病院デビューをするのがおすすめです。

年齢別の妊娠率について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

婦人科疾患と妊孕力

卵巣や卵管、子宮といった婦人科疾患の既往がある場合には、妊孕力に影響するケースがあります。

婦人科疾患の経過観察中の方は、病気の治療との兼ね合いもあるので、妊活前に主治医の先生に相談するようにしましょう。

病気が完治して通院を終えている方で、主治医の先生から受診の指示がない場合でも、6ヶ月ほど妊活しても妊娠しない場合に受診してみるのがおすすめです。

不妊かも?と思ったとき

妊活中の病院デビューはこの日!という決まりはありません。そのため「自分は不妊かもしれない」と思ったそのときが、病院デビューのベストタイミングです。

妊活を始めてから妊娠するまでの期間は、それぞれ違います。たとえ同じ人でも、1人目はすぐ妊娠したのに2人目はなかなか思うようにできない場合もあります。

妊活期間が長くなればなるほど、男女ともに年齢を重ねていきます。そして年齢が高くなるにつれて、妊娠は難しくなってきます。

自分で不妊について気になったタイミングでなるべく早く、受診することがおすすめです。

ブライダルチェックを受けておくのも◎

「ブライダルチェック」は、将来的に妊娠・出産を考えている全ての人が受けることができる妊娠に影響する健康をチェックする検査のことです。

男女ともに受けることが可能で、妊活を始める前に、自分に不妊の可能性がないかをチェックしておくことができます。

◉女性のブライダルチェックでの検査内容の例

- 経膣超音波検査(卵巣、子宮の状態を確認)

- 妊娠や出産に影響する感染症の有無(クラミジア・梅毒・HIV・淋菌・B型肝炎・C型肝炎)

- 風疹抗体価

- 子宮頸がん検査

- ホルモン検査(女性ホルモン、甲状腺)

- AMH(卵巣の予備能力を測定)

◉男性のブライダルチェックでの検査内容の例

- 妊娠や出産に影響する感染症の有無(クラミジア・梅毒・HIV・淋菌・B型肝炎・C型肝炎)

- 風疹抗体価

- 精液検査

- ホルモン検査(精子をつくる機能にかかわるホルモンなど)

ブライダルチェックは、不妊が心配な方だけでなく、自分の年齢や家族計画から考えてできるだけ早く妊娠したい方にもおすすめです。

こちらの記事では、費用や検査内容などを含め、ブライダルチェックについて詳しく解説しています。

婦人科デビュー前にしておきたいこと

妊活中の病院デビュー前にしておきたいことは以下の3つです。

- 夫婦で話し合う

- 事前に妊活の記録をつけておく

- 基礎体温を毎日測る

この3つを事前にしておくことで、病院デビュー後の妊活がスムーズに進みやすいでしょう。

なお、これらの前に「まずは病院にいきたい!」という場合でも全く問題ありませんので、安心して受診してくださいね。

夫婦で話し合う

妊活中にぶつかる壁に、妊活に対する夫婦間の温度差や価値観の違いがあります。

以下の点について事前に話し合っておくと、少しでも夫婦間の妊活中の気持ちのすれ違いを減らすことができるでしょう。

- そもそも子どもが欲しいかどうか

- 子どもはどれくらいの時期に何人欲しいか

- なかなか子どもを授からないときには不妊治療を選択するか

- 妊活してどれくらい赤ちゃんを授からなかったら病院に行くか

不妊治療が始まると、どんな治療をいつまでやるかなど選択の連続です。

お互いどのように考えているのかを伝え合って、夫婦間のコミュニケーションを取るようにしましょう。

こちらの記事では、妊活中に旦那さんとの温度差を感じやすい原因と気持ちをそろえて妊活に向き合う方法について解説しています。

また、夫婦で情報を共有し合うことも大切。

特に男性は月経周期や排卵周期についてわからない人も多いので、女性から伝えたり参考になる記事を読んでもらったりするのもおすすめです。

排卵日の計算方法については、こちらの記事で解説しています。

事前に妊活の記録をつけておく

妊活中は記録をつけておくことで、受診したときの問診などがスムーズに進められます。

◉妊活中に必ず記録しておきたい内容

- 生理開始日

- 夫婦生活をした日

生理開始日を数ヶ月間記録しておくことで、月経周期を把握することができ、大まかな排卵日を予測することができます。自分でタイミングを取るときにも考えやすくなるので、妊活中は生理開始日を必ず記録しておくようにしましょう。

また、生理開始日と合わせて夫婦生活をした日を記録しておくことで、排卵日周辺でタイミングを取ることができていたのかどうかも確認ができます。

◉妊活中にできれば記録しておきたい内容

- 生理の期間と症状、出血量

- おりものの状態

- 基礎体温

生理の期間と症状・出血量を記録しておくことで、子宮内膜症や子宮筋腫などの婦人科疾患を見つける手がかりになることもあります。

病状によっては妊孕力に影響するので、特に自覚症状がある方や、生理が重い方は記録しておくことがおすすめです。

おりものの状態と基礎体温は、自分で排卵日を予測するのにも役立ちます。

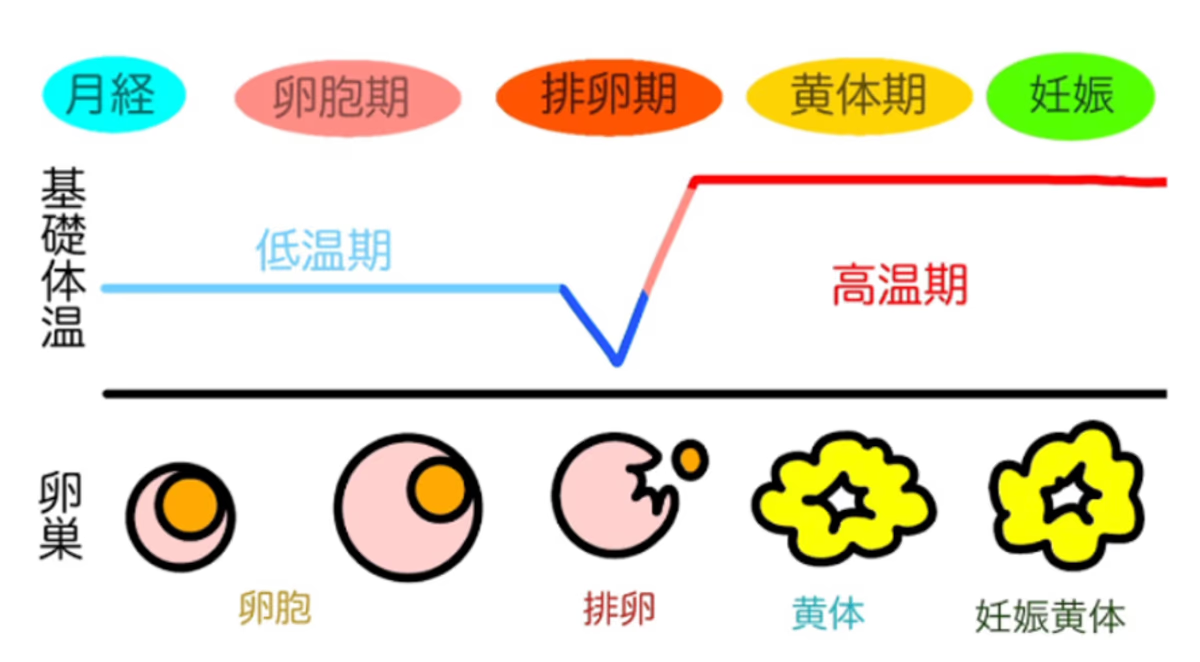

基礎体温を毎日測る

朝目覚めて活動する前に測る体温を「基礎体温」といいます。

基礎体温を毎日測って記録し続けることで、排卵しているかどうかを把握する手がかりにもなります。

排卵が正常に行われている場合、女性の基礎体温は排卵の前後で変化しています。

このグラフのように、生理開始日から卵胞が育つ間の排卵日前までは「低温期」となります。排卵すると体温が上昇し、次の生理開始日までは「高温期」の状態が続きます。

基礎体温が2パターンに分かれる理由は、女性ホルモンの働きによるものです。

排卵や生理は女性ホルモンの分泌によってコントロールされているため、基礎体温が2パターンに分かれていない場合には、なんらかの原因で女性ホルモンの分泌がうまくいかずに排卵していないケースもあります。

基礎体温で全てがわかるわけではありませんが、自分のカラダの状態を知るきっかけにもなるので、毎日測定して妊活の記録と合わせてメモしておくのがおすすめです。

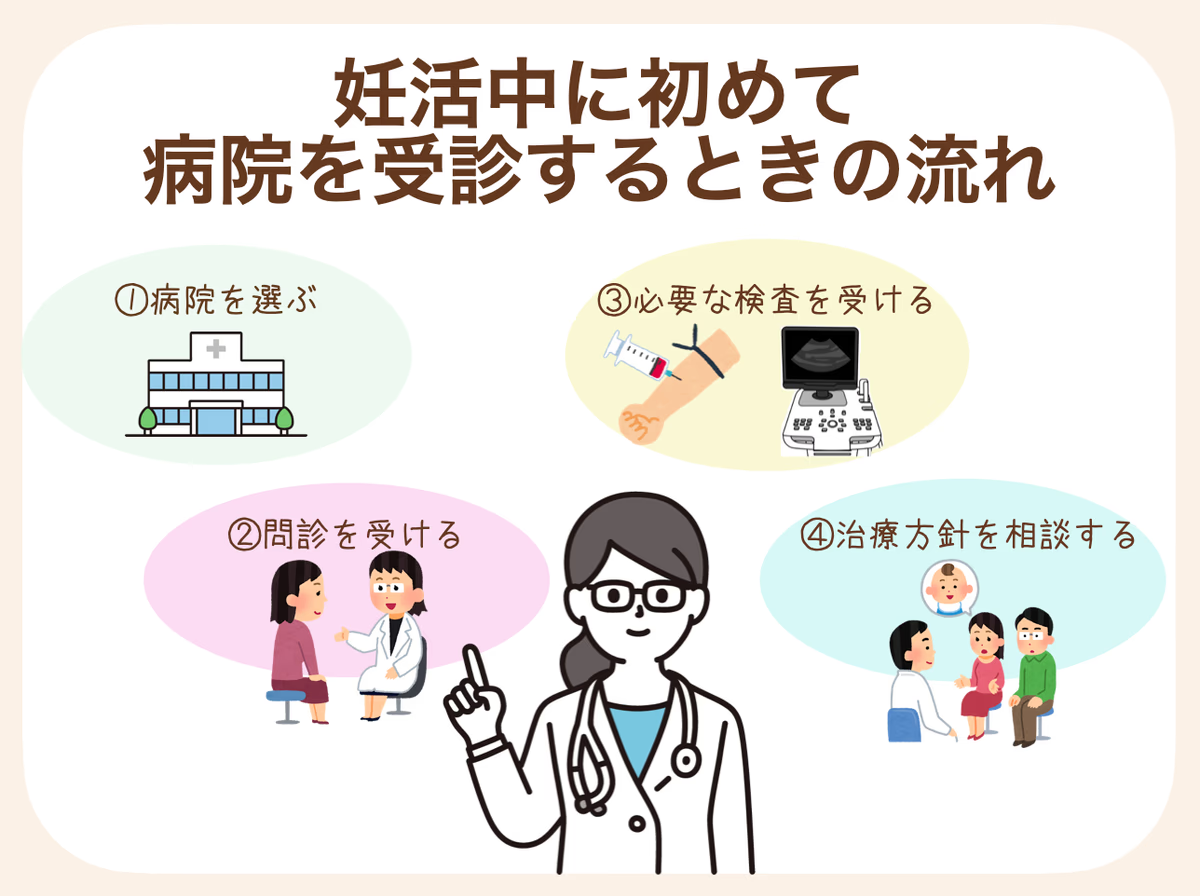

妊活中に初めて病院を受診するときの流れ

いざ「病院に行こう!」と思っても、妊活中の病院デビューはどんなことをするのか不安になりますよね。

事前に流れを知っておくことで、スムーズに受診することができます。

妊活中に初めて病院を受診するときの大まかな流れは以下の通りです。

- 病院を選ぶ

- 問診を受ける

- 必要な検査を受ける

- 治療方針を相談する

順番に詳しく解説していきます。

1.病院を選ぶ

妊活中の病院デビューは、まずは受診する病院を選ぶことからはじまります。

病院を選ぶときには口コミを参考にする方も多いと思います。

もちろん口コミや評判も大切ですし、不妊治療の実績があるかどうかも選ぶポイントになります。

ただ検査結果によっては、これから頻繁に通わなければならないケースもあります。評判がよくて実績があったとしても、病院が通いやすい場所にあるか、診療時間は自分のスケジュールと合わせやすいかなど、実際に自分が通院しやすいかどうかもしっかりとチェックして選ぶようにしましょう。

2.問診を受ける

病院を初めて受診したときには、問診を受けます。

問診は、医師が妊活がうまくいっていない原因を探るための大事な診察です。

書面で全体的に問診したあとに、気になる点について医師が口頭で詳しく問診するケースが多いです。

◉問診の内容の例

- 月経周期・月経日数・自覚症状

- 初潮年齢や最終月経日

- 過去の妊娠・出産・流産・中絶歴

- 過去の病気や治療歴、現在治療中の病気の有無

- アレルギーの有無や現在飲んでいる薬の有無

- 結婚歴

- 不妊期間

- 今まで受けたことのある不妊検査や不妊治療

- どのような不妊治療を望むか

- パートナーの健康状態と内服状況

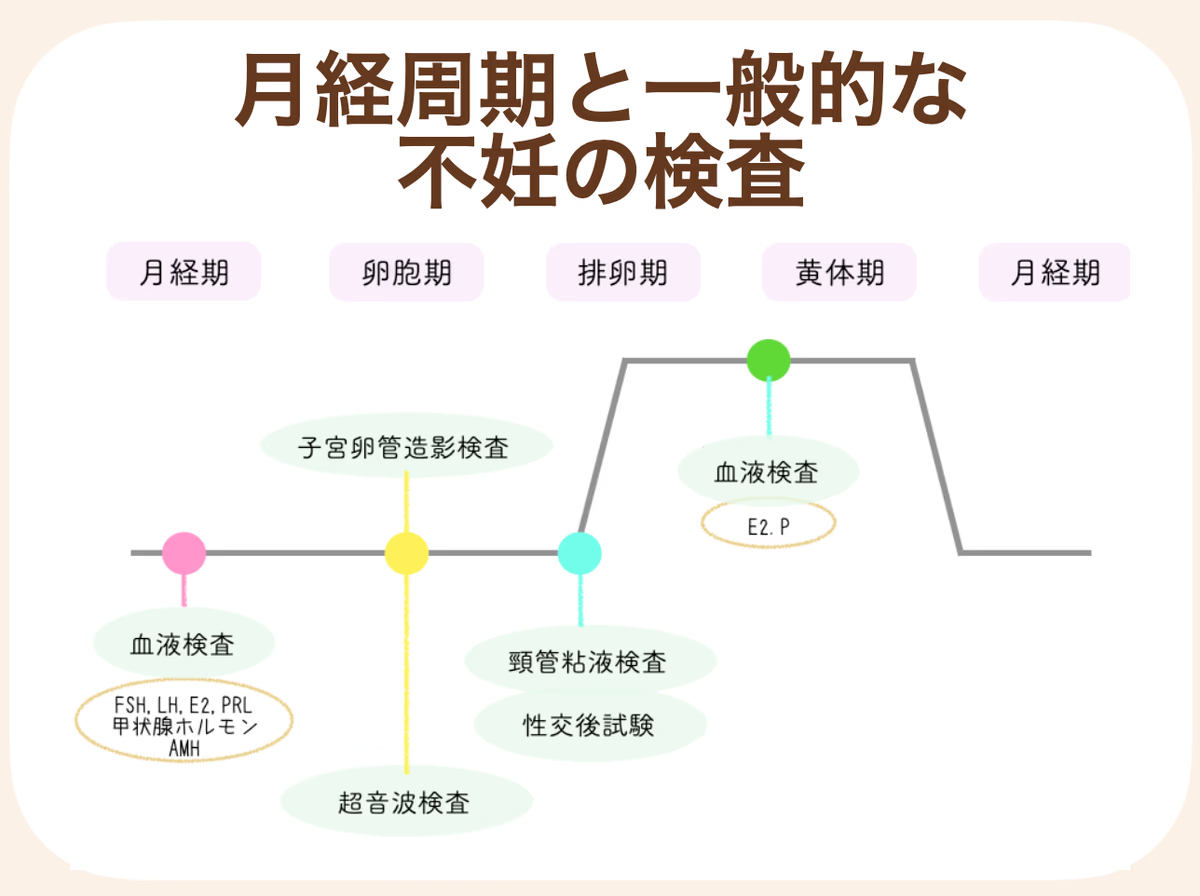

3.必要な検査を受ける

問診をもとに、医師が必要な検査を考えていきます。

不妊の検査は女性の月経周期によってもできる時期とできない時期があるので、必要なときには再度受診して検査をすることもあります。

もともと不妊の原因が明らかでない場合には、以下の検査を行うことが多いです。

◉血液検査

排卵や子宮内膜を厚くさせる機能など、妊娠にかかわるカラダの働きをコントロールするホルモンの分泌状態についてチェックする。

◉超音波検査

子宮や卵巣の状態を見るための検査。

妊娠しにくい要因はないか、婦人科疾患はないかなどをチェックする。

また、卵巣にある卵胞の大きさを測ることで排卵日を予測する。

4.治療方針を相談する

検査の結果をふまえて、治療方針を相談していきます。

不妊治療は病気の治療とは異なり、やるもやらないも自分たち次第です。

医師は検査結果をもとに治療方針について説明しますが、どんな治療をするか、いつまで治療するか、夫婦の妊活への希望を第一に治療を選択していきます。

不妊治療について迷ったときには、医師に相談したり、不妊カウンセラーや体外受精コーディネーターといった不妊治療のスペシャリストに相談してみるのもおすすめです。

知っておきたい不妊治療の基礎知識

妊活中に病院デビューをした場合、夫婦の選択によっては不妊治療へと進んでいくケースもあります。

不妊治療とはいったいどんなものなのか、ここでは、知っておきたい不妊治療の基礎知識について簡単に解説していきます。

そもそも不妊とは?

日本産婦人科学会では、妊娠を望む健康な男女が、1年間避妊をせずに性交渉をしても妊娠しない状態を「不妊」と定義しています。

日本の不妊カップルは10組に1組といわれていましたが、近年では妊娠を望む年齢が上昇してきていることから不妊の割合は高くなってきています。

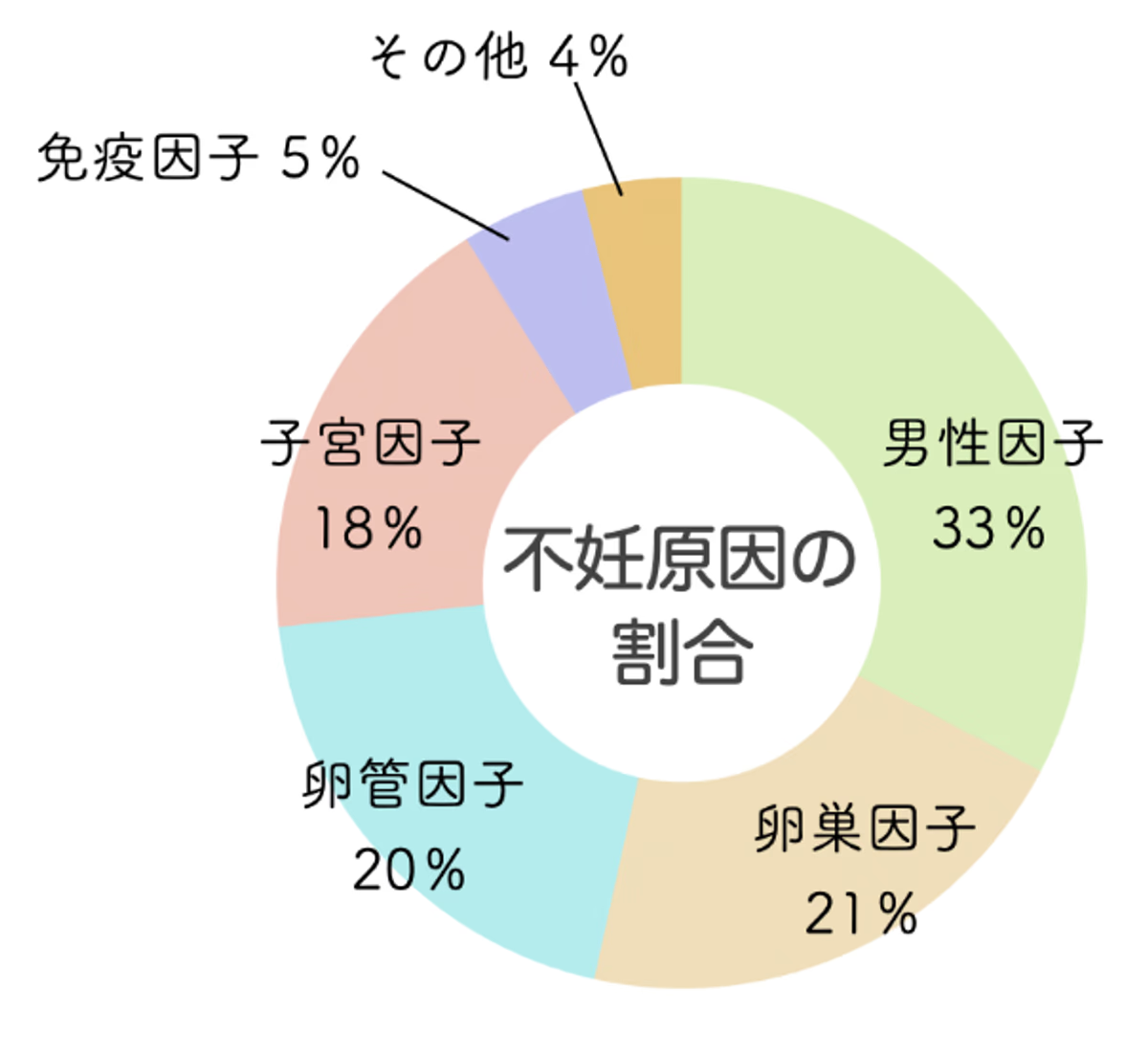

不妊の原因

女性不妊の原因の割合はこちらの通り。(※3)

- 卵巣因子(排卵因子):21%

- 卵管因子:20%

- 子宮因子:18%

- 免疫因子:5%

不妊の原因に応じて治療方法も異なります。

| 不妊の原因 | カラダの状態 |

|---|---|

| 卵巣(排卵)因子 | 卵巣の中で卵胞が成熟しないため、受精可能な卵子が育たない状態。または、受精可能な卵子は育つが、卵巣から卵子が飛び出さない(排卵が起きない)状態 |

| 卵管因子 | 卵管の一部が狭くなっていたり、つまっていることで受精卵を運ぶことができない状態 |

| 子宮因子 | 子宮内膜がうまく形成されずに着床しにくい、または、着床しても流産しやすい子宮環境の状態 |

| 免疫因子 | 精子に対して抗体ができている状態 |

不妊の原因については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

不妊治療の種類

不妊治療の方法は原因に応じて変わってきます。

検査によって不妊となる原因の病気が明らかになった場合には、改善するために薬や手術などの治療を行います。

根本的な不妊となる原因がない場合には、自然なかたちで妊娠できるように排卵日のタイミングを正確に見計らって夫婦生活をもつようにする「タイミング法」から始めていきます。

その後、人工授精、体外受精、顕微授精といったようにステップアップしていきます。

| 不妊治療の種類 | 治療の内容 |

|---|---|

| 人工授精 | 採精した精液を人工的に調整し、妊娠しやすいタイミングで子宮の中に注入する方法 |

| 体外受精 | 採卵した卵子に採精した精子をふりかけて受精させ、子宮内に戻す方法 |

| 顕微授精 | 採精した精子の中から、良質な精子を1つ選んで採卵した卵子の中に直接注入して受精させ、子宮内に戻す方法 |

※採精とは、男性がカップなどに射精し、精液を採取すること

※採卵とは、卵巣に直接針を刺して、育った卵胞の中にある卵子を外に取り出すこと

不妊治療は内容によっては高額になりやすいです。

不妊治療の費用や保険が適用される制限などについては、こちらの記事で解説しています。

妊娠に近づくカラダづくりのポイント

不妊治療を始めても、どれくらいで赤ちゃんを授かることができるかはわかりません。

病院デビューをする前もしてからも、生活習慣を見直すことで、妊娠しやすいカラダを整えていくことが大切です。

最後に、今すぐ始めたいカラダづくりのポイントを紹介します。

栄養バランスのとれた食事

食事はカラダづくりの基盤です。私たちは食事から摂取した栄養を使って、カラダの組織や筋肉をつくったり、カラダの機能が正常に働くように維持したりしています。

妊活中に栄養が偏ったり不足したりした状態が続くと、排卵障害や子宮環境の悪化を引き起こすことも考えられます。

特にカラダが貧血状態になると卵子の質が低下したり、着床しにくい子宮環境になったりと妊活に悪い影響が出ることも。

貧血状態にならないためには、葉酸・鉄分・タンパク質と吸収を促すビタミンをしっかりと摂取していくことが大切です。

しかし、新しい命を育む前段階である妊活の時期に必要な栄養はこれらだけではありません。

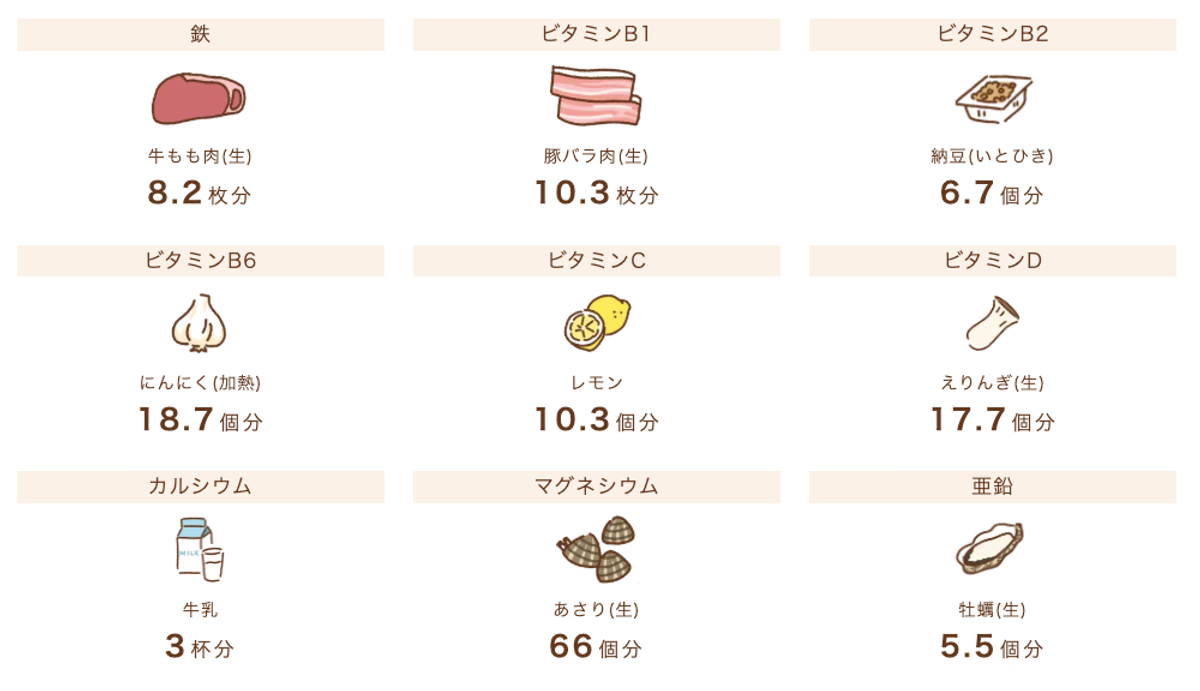

妊活中に摂りたい栄養素は、普段の食事に加えてこんなにあるんです。

妊活中に必要な食事については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

妊活中はmitasで葉酸と栄養をカバーしよう

妊活中に必要な栄養を網羅するために、毎日栄養素を意識して献立を考えて調理して…食事だけで栄養を摂ろうとするのは大変。

だからこそ、妊活中の女性に特化したサプリメントmitas(ミタス)を活用することがおすすめです。

mitasは妊活中の女性が摂りたい栄養素をしっかりとカバーした、オールインワンの妊活サプリメントです。

貧血に負けないカラダをつくる鉄分、ビタミン類はもちろん、葉酸400μgもしっかりと配合。

赤ちゃんの先天性障害である神経管閉鎖障害を予防してくれる葉酸は、妊娠する1ヶ月以上前からサプリメントで400μg摂取することが厚生労働省から推奨されています。

神経管閉鎖障害について詳しく知りたい方はこちらをどうぞ!

さらにmitasは妊活中に嬉しい温活サポート成分も配合し、カラダの内側から巡りを整えます。

妊活中のカラダの冷えは卵巣の機能を低下させたり、ホルモンバランスが乱れたりといいことはありません。

妊活中に必要な栄養だけでなく、冷えへの対策もできるmitasは、妊活中の女性のカラダづくりをトータル的にサポートします。

妊活中の温活については、こちらの記事で詳しく解説しています。

全国4400店舗以上のドラッグストアで購入できるmitasは、スギ薬局で妊活サプリ売り上げナンバーワンにも輝き、多くの妊活中の女性に選ばれている妊活サプリメント。

mitasを一番お得に買いたいなら公式サイトからの購入がおすすめです。

妊活の病院デビューとともに妊娠に向けたカラダづくりを始めるなら、今すぐここからmitasをチェックしてくださいね!

\一番お得な公式サイトはこちら/

夫婦2人そろって妊活をする

夫婦間で気持ちのすれ違いが起きやすい妊活。

特に男性は「不妊の原因は自分にはない」と思いがちで、女性よりも病院デビューが遅くなる傾向にあります。

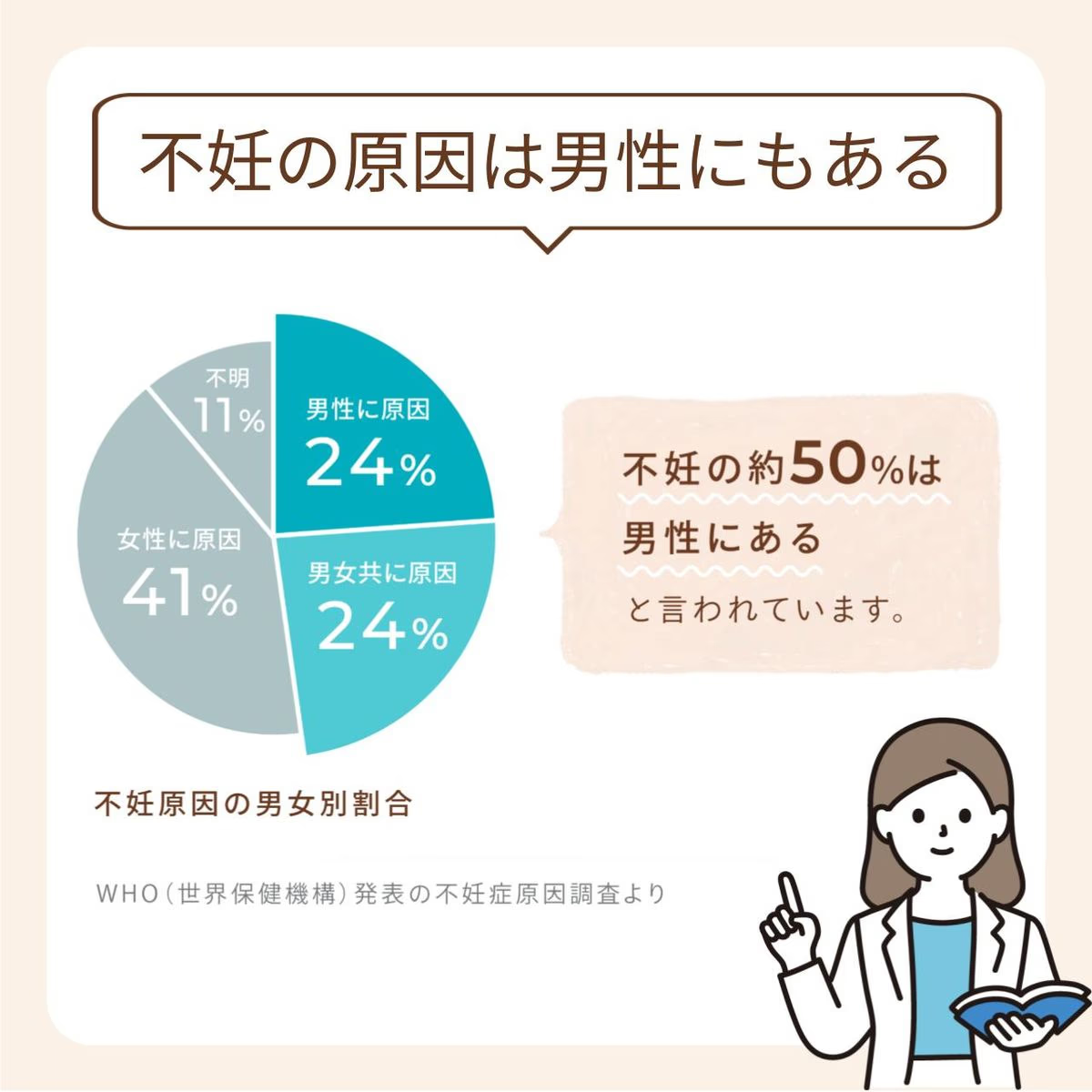

しかし実は、不妊の原因の半分は男性にあるといわれています。

病院デビューは男女一緒にすることが大切。妊活は女性だけでなく夫婦2人でするものです。

そして実は男性の精子の質も、女性の卵子の質と同様にカラダの栄養状態によっても変化します。

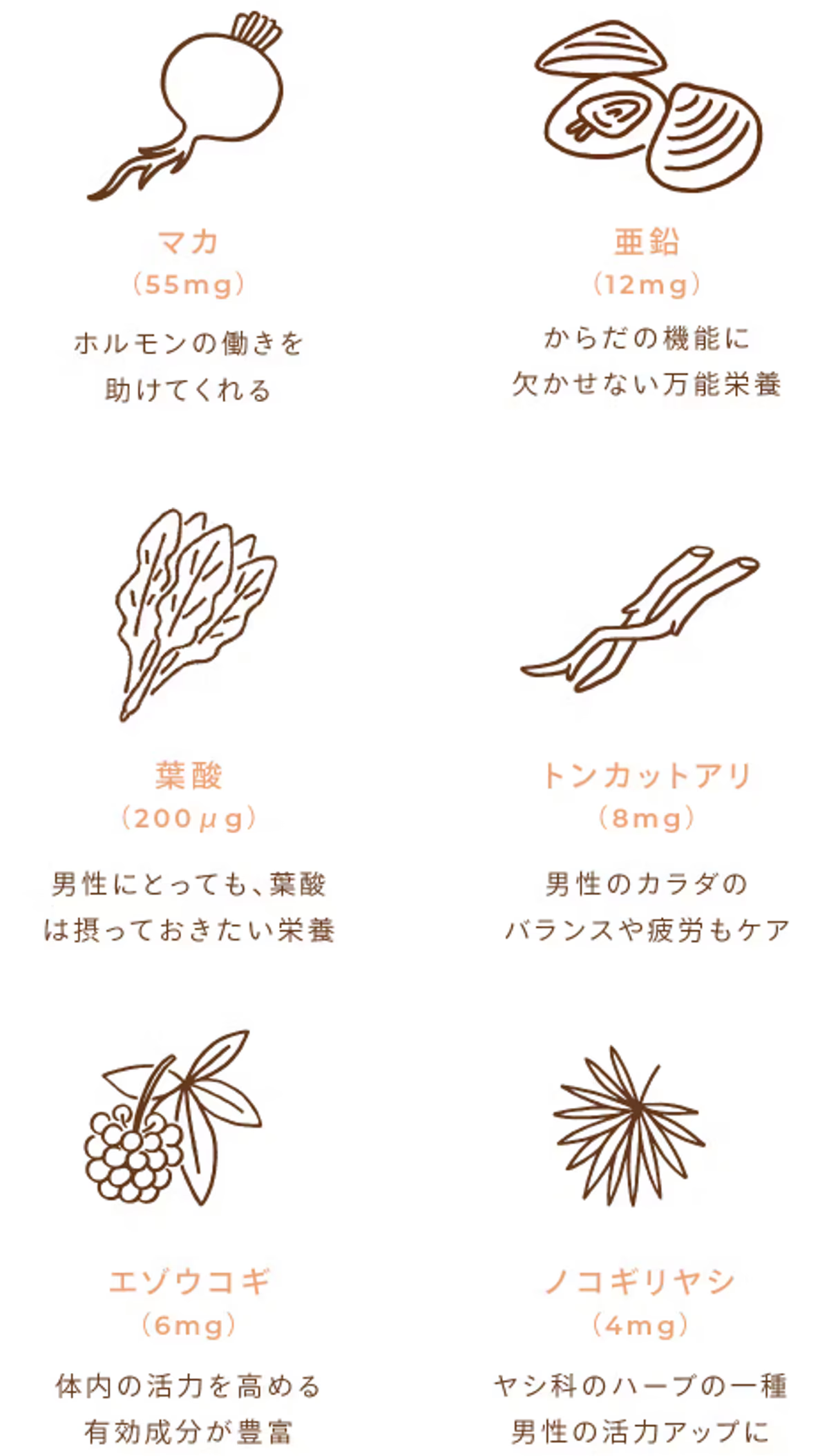

妊活中の男性が特に摂りたい、精子の質を上げるとともに、性機能を向上するサポートをしてくれる栄養素はこちらの4つ。

- 葉酸

- 亜鉛

- マカ

- 抗酸化成分

これらをしっかりと摂るためには、男性用妊活サプリmitas for men(ミタスフォーメン)がおすすめです。

◆mitas for menに配合されている主な栄養素

毎日の疲れをケアし、妊活に不可欠な活力をサポートしてくれる男性妊活の強い味方です。

1日2粒で必要な栄養が摂れるので、忙しい男性も手軽に始められますよ!

女性用妊活サプリmitasと合わせてお得に購入できるカップルセットを用意しているので、ぜひ夫婦一緒にmitasを活用して、気持ちをあわせて妊活を進めていきましょう。

妊娠力をアップさせるために始めたい生活習慣については、こちらの記事でも詳しく解説しているのであわせて参考にしてくださいね。

まとめ

妊活中の病院デビューにはいつすべきという明確な決まりもなく、自覚症状もないため受診のタイミングが難しいですよね。

妊娠は年齢を重ねるほど難しくなってくるため、「今日よりも若い日はない」という気持ちで、自分が気になったタイミングで早めに病院デビューするのがおすすめです。

妊活中には妊娠しやすいカラダづくりも大切。

mitasを活用して、妊娠の大敵である貧血と冷えを知らないカラダを目指し整えていきましょう。

【参考文献】

(※1)厚生労働省:不妊治療と仕事との両立サポートハンドブック〜不妊治療を受ける方と職場で支える上司・同僚の皆さんのために〜

(※2)M.Sara Rosenthal.The Fertility Sourcebook.Third Edition

(※3)日本産婦人科学会:5.不妊の原因と検査

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ