更新日:2025/1/29

母乳はいつまであげればいい?助産師が教える平均期間や断乳のタイミング

育児に慣れてきたママは、「母乳はいつまであげればいいの?」「母乳の免疫はだんだん減るって本当?」と疑問を持っている頃ですよね。

実は、母乳をいつまであげるべきかに明確な決まりはありません。ママと赤ちゃん、家族の状況次第で大きく異なります。

この記事では、母乳をあげる期間について、免疫や栄養などの観点から徹底解説しています。

さらに、断乳のコツやタイミング、注意点なども紹介しているので、母乳に関する知識の整理にも役立ちますよ。ぜひ自分のケースはどうだろうと考えながらチェックしてみてくださいね。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

母乳をいつまであげるかはママと赤ちゃん次第

母乳をあげる期間に明確な決まりはなく、ママと赤ちゃんの状況を見て判断することが多いようです。

例えば、

- 赤ちゃんが母乳を欲しがらなくなった

- ママの体調がよくない

などの場合は、無理に母乳を与える必要はありません。また、ママの仕事復帰などで早めに母乳を卒業させる場合もあるでしょう。

しかし、基準や目安があれば知っておきたいですよね。

まずは、世界的に推奨されている母乳育児の期間や、実際の離乳タイミングについて見ていきましょう。

WHOでは2歳までの母乳育児を推奨

母乳をあげる期間に決まりはないとはいうものの、WHO(世界保健機関)では母乳育児について下記の内容を公表しています。

生後1時間以内に母乳育児を開始し、その後6か月間母乳のみで育て、さらに最長 2 年以上継続して母乳育児を行うことで、消耗症や肥満など、あらゆる形態の子供の栄養失調に対する強力な防御策が実現します。

とはいえ、WHOで発表している内容は日本のような先進国だけでなく、南アフリカ地域などの発展途上国も視野に入れています。

日本では高品質なミルクや発達した医療が整っているため、2歳までの母乳育児が必ずしも必要というわけではありません。

日本には日本の事情があり、状況に応じた対応が必要である点は押さえておきましょう。

日本の離乳タイミングは何歳が多い?

WHOは2歳まで母乳で育てることを勧めていますが、日本の離乳のタイミングは一般的にどれくらいなのでしょうか。

図は離乳完了のタイミングに関して、厚生労働省が行った調査を元に作成したものです。

グラフからは下記の結果が読み取れます。

- 生後13〜15ヶ月が約33%と最も多い

- 全体の約65%が生後13ヶ月以降に離乳が完了している

このように、日本では1歳を過ぎるころに離乳を完了するケースが多いことがわかります。

とはいえ、ママも赤ちゃんもいきなり離乳できるわけではありません。生後5ヶ月ごろから少しずつ母乳やミルクを減らし、およそ半年かけて離乳を進めていきます。

実際、離乳食に移行し始めるタイミングは、生後5〜6ヶ月頃が全体の8割以上といわれています。

また、グラフを見ると、前回の調査(平成17年度)に比べて離乳の完了時期が遅くなっている点も見逃せません。

近年では赤ちゃんの発達に寄り添い、じっくりと離乳を完了するのがスタンダードになりつつあるようです。

参考・出典:厚生労働省|授乳・離乳の支援ガイド

「栄養と免疫」から考える離乳のタイミング

日本では、離乳の完了は1歳頃が多いとされています。しかし、「栄養や免疫は大丈夫なの?」と心配になるママもいるはず。

ここでは、離乳のタイミングについて栄養と免疫の観点から解説します。

母乳の栄養が必要なのは1歳ごろまで

一般的に、1歳頃までは母乳による栄養補給が必要であるとされています。言い換えれば、1歳を過ぎると栄養面では必ずしも母乳を与えなくていいともいえます。

◆母乳に頼らなくてもいい主な理由

- 大部分の栄養を食べ物から摂取できるようになる

- ママの母乳だけでは栄養が不足してしまう

発達や離乳食の進み具合によって個人差はありますが、参考として、母乳や離乳食から赤ちゃんが栄養を摂取する割合を紹介します。

| 時期 | 栄養摂取の割合 |

|---|---|

| 6ヶ月頃まで | 栄養のほとんどを母乳やミルクから摂取。離乳食を開始しても最初はほとんど母乳の栄養 |

| 7〜8ヶ月 | 母乳やミルクの栄養は60〜70% |

| 9〜11ヶ月 | 母乳やミルクの栄養は50%以下 |

| 12〜18ヶ月 | 栄養の大部分を食事やおやつで摂取 |

もちろん、赤ちゃんの成長スピードには個性があるため、必ずしも表の通りに進まなければいけないということはありません。

赤ちゃんとママの様子を見ながら無理なく離乳できるようにしましょう。

母乳に含まれる栄養については、こちらの記事で詳しく解説しています。

母乳に免疫が含まれるのはいつまで?

母乳に含まれるママの免疫物質は、産後5日頃までの初乳が最も多いとされています。

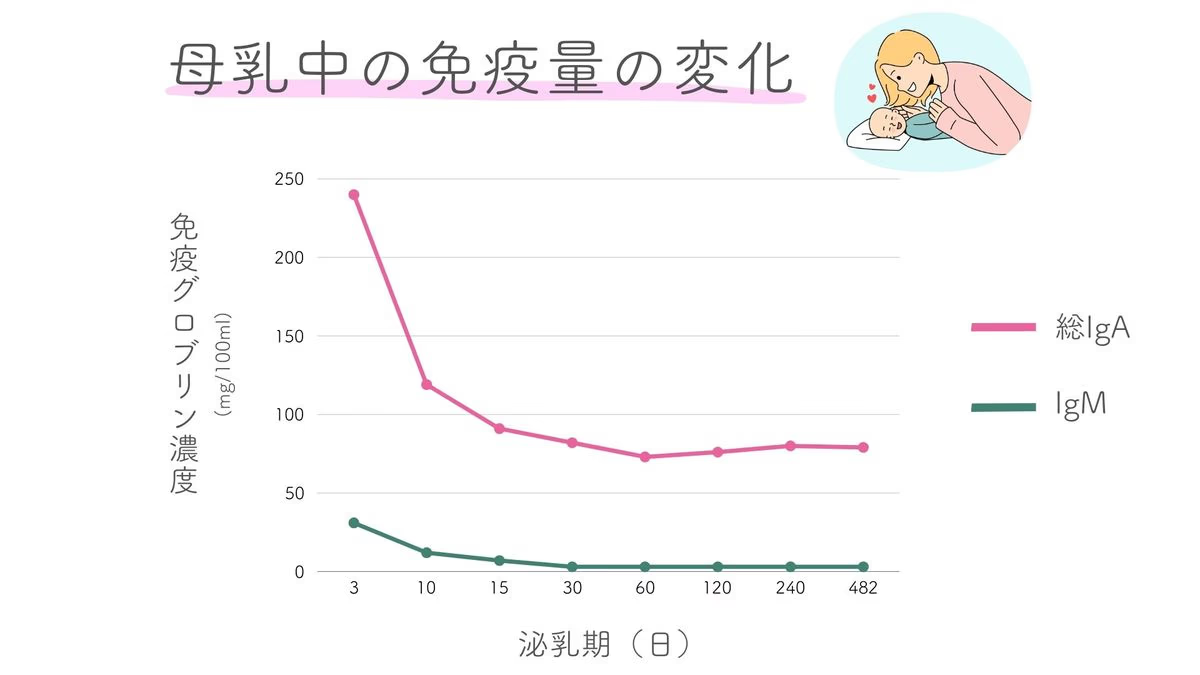

図は、雪印乳業株式会社が行った研究結果を元に作成したものです。

グラフから、母乳中の免疫物質(総IgAとIgM)の量が、下記のように変化していることがわかります。

- 産後3〜5日目が最も多い

- 15日目までに激減する

- 30日経過後はほぼ横ばいになるが、なくなることはない

つまり、ママの免疫物質を赤ちゃんに効率よく渡すには、最初の5日間が重要といえます。

とはいえ、免疫物質の量は2週間程度で大きく減少するものの、全くなくなるわけではない点も注目ポイント。一般的に離乳が始まる生後6ヶ月(約180日目)のタイミングでも、免疫物質は母乳にちゃんと含まれているととらえて良いでしょう。

ただし、母乳をあげているから風邪をひかない、ミルクだから風邪をひきやすい、ということではありません。免疫力は、環境や発達度合い、体質なども大きく影響していることも覚えておきましょう。

参考・出典:雪印乳業株式会社|佐藤則文ら、日本小児栄養消化器病学会誌、11巻1号、49〜55(1997)

check ✔︎

卒乳と断乳の違いって?

離乳には「卒乳」と「断乳」の2種類があります。

卒乳:赤ちゃんが自分から母乳を飲まなくなること

断乳:仕事復帰などの理由から、ママが母乳を与えるのをやめること

赤ちゃんが自分の意思で母乳をやめることを「卒乳」、ママ主導でやめることを「断乳」と考えていいでしょう。

卒乳・断乳を考える4つのタイミング

次に、断乳・卒乳に適した具体的なタイミングを見ていきましょう。

- 保育園に入園するとき、ママが仕事復帰するとき

- 離乳食を3回食べるようになったとき

- 妊活したいとき、妊娠したとき

- 母乳育児が辛いと感じたとき

1.保育園に入るとき、ママが仕事復帰するとき

母乳育児をやめるタイミングの1つは、赤ちゃんが保育園に入園し、ママが仕事復帰するときです。

このタイミングの断乳は、睡眠時間が確保でき、生活のサイクルを維持しやすくなるなど、仕事復帰するママに多くのメリットがあります。

育児をしながら働くママはたくさんいるので、先輩ママから断乳のコツを教わるのも良いでしょう。

とはいえ、入園と同時に断乳するのは環境の変化が大きく、赤ちゃんにとって大きなストレスです。保育園が決まったタイミングから少しずつ断乳し、赤ちゃんの負担を減らしてあげましょう。

もちろん、入園するからといって完全に母乳をやめる必要はありません。

- 赤ちゃんと一緒にいられる朝や夜間だけ授乳する

- 保育園で冷凍の搾母乳を与えてもらう

など工夫することで、保育園に入った後も母乳育児を継続できます。

搾母乳を飲ませることについては、事前に保育園と相談しておいてくださいね。

2.離乳食を3回食べるようになったとき

1日3回離乳食を食べられるようになったら、卒乳・断乳のタイミングです。

いわゆる離乳完了期以降で、固形物を噛んで食べられるようになっているようなら、栄養面では母乳の必要性は低く、卒乳の時期といえます。

ただし、個人差があるため、身長体重の成長曲線や離乳食の進み具合を見ながら、徐々に母乳を減らしていきましょう。

また、離乳食をあまり食べない子でも、母乳をやめれば食べるようになることもあるようです。ママも赤ちゃんも、無理のない範囲で離乳を進めてくださいね。

3.妊活を考え始めたとき、妊娠したとき

次の赤ちゃんを考えて妊活したいときや、妊娠したときも、卒乳、断乳の時期と考えていいでしょう。

妊活したいとき

一般的に、授乳中はホルモンの影響で生理の再開が遅くなります。もちろんこれには個人差があり、授乳中であっても生理がきたり、生理はあるけど排卵がなかったりと不安定です。

そのため、二人目以降の妊活は離乳のタイミングといえますが、妊活のために断乳するかどうかは家族や医師としっかり相談しましょう。

授乳をやめても生理がすぐに再開するわけではないこと、生理が始まる前に排卵するケースもあることも覚えておいてくださいね。

2人目の妊活のタイミングについては、こちらのコラムで詳しく紹介しています。

妊娠したとき

妊娠も授乳をやめるタイミングのひとつです。ただし、母乳をやめたくないときは必ずしも断乳する必要はありません。ママの体調をみながら母乳をあげてもOKです。

注意点として、切迫流産や切迫早産の経験があるママは、医師に相談した方がいいでしょう。授乳は子宮収縮を促すことがあるため、中止した方がいい場合もあるからです。

また、つわりで食事が摂れないときは無理せずミルクに頼りましょう。

栄養不足の状態で母乳をあげるとママの体調不良にもつながるため、断乳の準備を進めてくださいね。

4.ママが母乳育児を辛いと感じたとき

ママが母乳育児を辛いと感じているなら、断乳しても問題ありません。

赤ちゃんの健やかな成長は、母乳育児にこだわりすぎることではなく、ママが心身ともにリラックスして過ごせるかが重要だからです。

- 授乳のためにまともに眠れず体力的に辛い

- 毎日授乳してばかりで心が休まらない

- 育児に自信がなく精神的に負担

というときは、思い切って断乳してみましょう。

母乳育児は、慢性的な睡眠不足になりやすいうえ、薬やアルコールの制限などもありママの体に大きな負担がかかります。無理して母乳育児を続けているとストレスを溜め込んでしまい、ママにも赤ちゃんにも悪影響です。

現在では研究が進み、ミルクでも十分な栄養が摂れます。母乳を続けるのが辛いときは思い切って断乳して、ママがリラックスできるようにしてくださいね。

また、辛いのにずっと我慢を続けていると産後うつになるリスクも。詳しくはこちらのコラムで解説していますよ。

覚えておきたい!断乳するときの3つの注意点

断乳すると決めたら、注意してほしいことがあります。

- ママのおっぱいケア

- 赤ちゃんの水分・栄養不足

- 赤ちゃんの心のケア

3つの注意点を詳しく見ていきましょう。

ママのおっぱいケア

断乳すると決めたら、ママのおっぱいケアが欠かせません。

母乳を外に出さなくなると、おっぱいに母乳が溜まりカチカチに張ってしまうことがよくあります。特に、いきなり断乳した場合は注意が必要です。

おっぱいの張りが強くて痛むときや、熱をもっているときは、このように対処しましょう。

- 適度に母乳を絞って圧を抜く

- おっぱいを冷やす

ただし、溜まっている母乳をすべて絞るとまた母乳が作られてしまいます。おっぱいの圧力を下げる程度に、最低限の量だけ絞るのがコツですよ。

「自分でおっぱいケアできるか不安」という方は、助産師に相談して正しい方法を教わるのもおすすめです。

赤ちゃんの水分・栄養不足

赤ちゃんの水分、栄養不足にも注意が必要です。これまで授乳していたタイミングで水や麦茶をあげると良いでしょう。

断乳後は、以下をよくチェックしてくださいね。

- うんちやおしっこの回数、量が大きく減っていないか

- 体重は成長曲線に沿って増えているか

栄養面では、赤ちゃんに不足しがちなこれらの栄養素がしっかり摂れるような食事を意識しましょう。

- カルシウム

- 鉄分

- タンパク質

赤ちゃんに必要な栄養素や食事のポイントについては、以下の記事も参考にしてくださいね。

母乳をやめたらミルクは必要?

母乳育児をやめた後、ミルクをあげるかどうかは赤ちゃんの月齢や離乳食の進み具合で判断します。

目安として、1歳頃までは食べ物だけで必要な栄養素を摂ることは難しいため、離乳食に加えてミルクも与えましょう。

1歳を過ぎている場合は、栄養面で必ずしもミルクが必要とは限りません。成長曲線に沿って体重が増加し、離乳食が3回食べられているようなら、ミルクをあげなくても問題ないでしょう。

赤ちゃんの心のケア

断乳で大切なポイントの1つは、赤ちゃんの心のケアです。

授乳は赤ちゃんに栄養や免疫を与える以外に、赤ちゃんの心を安心させる効果があります。ママから直接おっぱいをもらうことで体のぬくもりや心臓の鼓動が伝わり、赤ちゃんのストレス緩和に大きく貢献するのです。

そのため、断乳でママとのふれあいが減ってしまうと、赤ちゃんが不安になったりストレスを強く感じたりすることも。

母乳をやめるときは赤ちゃんの心に負担がかからないよう、スキンシップや愛情表現を意識して過ごすことが大切です。

例えば、こんなふうに赤ちゃんに接してみましょう。

- 今までよりもたくさん抱っこする

- ママはあなたが大好きだよと伝える

赤ちゃんにとってママから母乳をもらうことは、単なる栄養素の摂取だけでなく、心の栄養補給にもなっていることを忘れないでくださいね。

欲しがるうちはあげてOK!母乳のメリットをおさらい

ここまで離乳について伝えてきましたが、1歳を過ぎてもまだまだ母乳をあげていいとわかって安心したママも多いはず。

「満足するまで母乳をあげたい!」と思っているママにむけて、改めて母乳のメリットをお伝えします。

赤ちゃんの免疫力を高める

母乳を与える目的の1つは、ママの免疫物質を赤ちゃんに渡すことです。

ママの母乳(特に初乳)には、体を守るために重要なIgA抗体をたくさん含んでいます。IgA抗体とは、体の中に侵入してきた病原菌や毒素を無効化する働きがあり、ヒトが持つ抗体の中で2番目に多い免疫物質です。

実は、産まれたばかりの赤ちゃんは、ママのお腹にいるときにIgGという抗体をもらっているため、最低限の身体の防御機能が備わっています。

しかし、細菌やウイルスによる感染症を防ぐには不十分なうえ、赤ちゃんは自分で抗体を作れません。

そこで母乳を飲むことによって、ママが持つIgA抗体を体に取り込み、細菌やウイルスから身を守る免疫力を高めるのです。

ママの抗体を含む母乳を飲むことは、赤ちゃんの免疫力を強化し生き延びる確率を高めるために重要といえるでしょう。

参考:斉藤滋ら、自己抗体の胎盤通過と児の免疫能、周産期学シンポジウム No.9

赤ちゃんの口周りの発達を促す

あまり知られていませんが、実は母乳育児は、赤ちゃんの顎(あご)や舌の発達にいい影響を与えます。

ママのおっぱいを吸うとき、赤ちゃんは自分の舌を上手く使って母乳を吸い出す必要があります。さらに、乳首をくわえるためには口を大きく開けないといけません。

そのため、おっぱいを吸ったり大きく口を開けたりする動作が、自然と顎の筋肉や骨の発達を助けることになるのです。

その結果、噛む力が強くなったり、綺麗な歯並びの土台が整ったりするともいわれています。

ママと赤ちゃん両方にリラックス効果がある

ママにも赤ちゃんにもリラックス作用があるのは、母乳の大きなメリットの1つです。

リラックス効果は、直接母乳をあげることで起こる密接なスキンシップに由来しています。

赤ちゃんは、ママの温かな体温と、柔らかな体に触れながら母乳をお腹いっぱい飲むことで、心地よい安心感に包まれるのです。

また、母乳をあげるママの視点では、授乳中のふれあいやおっぱいを吸われることにより「幸せホルモン(オキシトシン)」が分泌されます。

オキシトシンは幸せホルモンという別名の通り、ママの心を幸福感で満たし、精神的に安定させる働きがあるのです。

このように、ママと赤ちゃんお互いがリラックスし心に安定をもたらすのが、ミルクにはない母乳の素晴らしい効果と言えるでしょう。

ママの体の回復を助ける

赤ちゃんに母乳をあげることは、ママの体の回復にも役立ちます。

赤ちゃんがママのおっぱいを吸うと、「オキシトシン」と呼ばれるホルモンが分泌されます。オキシトシンには子宮の収縮を促す作用があり、以下のような効果が得られるのが特徴です。

- 出血量が減少し、貧血のリスクが低下する

- 悪露の排泄が良くなる

これらが子宮の回復に役立つといわれています。

さらに、授乳には多くのエネルギーを必要とする点も見逃せません。

産後のママの中には、妊娠前の体型に早く戻したいと考える人も多いはず。

実は、授乳はたくさんのカロリーを消費する行為。もちろん個人差はありますが、体重を戻すのにも最適なのです。

産後の体をしっかりと回復させ、カロリーを消費するためには「しっかり休んでしっかり食べる」ことを忘れないでくださいね。

産後の回復を早めるポイントや、母乳のために気をつけたい食事については、こちらも参考にしてくださいね。

ミルク代がかからない

母乳をあげることのメリットの1つは、ミルク代がかからないこと。

総務省によると、2023年の主要都市における1缶あたりの粉ミルクの価格はこちらの通りです。

| 都市名 | 価格(円) |

|---|---|

| 札幌市 | 2,325 |

| 横浜市 | 2,581 |

| 名古屋市 | 2,386 |

| 大阪市 | 2,468 |

| 福岡市 | 2,454 |

これら5都市の平均価格はおよそ2,442円です。

そして、赤ちゃんの発育やママの母乳の状態などによって異なりますが、粉ミルクの大まかな消費量の目安はこちら。

- 母乳と併用する混合育児であれば、少なくとも1ヶ月に1缶

- 完全ミルク育児では、週に1缶

完全にミルクだけで育てるケースでは、粉ミルク代だけで1ヶ月に1万円近くもかかってしまう計算です。

さらに、哺乳瓶の消毒や洗浄道具の費用もかかるため、大きな出費と言わざるを得ません。

近年の物価高騰を考えると、ミルク代がかからないというのは母乳育児の大きなメリットといえますね。

母乳育児を続けるママはmamacoで栄養を補給しよう

母乳育児には赤ちゃんに免疫を与え発達を促す、ママの回復を助けるなど、多くのメリットがあります。ここまで読んできたママは「やっぱり母乳育児を続けたい」と考えているかもしれません。

そんなあなたには、母乳育児をサポートする産後専用サプリの「mamaco」がおすすめです!

mamacoは産婦人科医が監修・推奨する、産後のママのためのオールインワンサプリです。

◆mamacoがおすすめの理由

- 母乳に必要な栄養素をしっかりカバーできる

- 6種類の和漢素材が産後の体と育児疲れをケア

- 産後サプリで唯一「ママリ口コミ大賞」を受賞

順番に見ていきましょう。

母乳に必要な栄養素をしっかりカバーできる

mamacoは、ママが母乳を作るために欠かせない栄養素をたった4粒で網羅しています。

授乳中のママは良質な母乳を作るために、通常よりも多くの栄養素が必要です。

特に大切な栄養素と必要な量について、妊娠前と授乳期で比較した表がこちら。

| 栄養素 | 必要な量(妊娠前) | 必要な量(授乳期) |

|---|---|---|

| タンパク質 | 50(g) | 70(g) |

| 鉄 | 6.0~6.5(mg) | 8.5~9.0(mg) |

| ビタミンA | 650~700(μgRAE) | 1100~1150(μgRAE) |

| 葉酸 | 240(μg) | 340(μg) |

産後は、赤ちゃんとママのためにこれだけ多くの栄養が必要になるのです。

mamacoなら、厚生労働省も勧めているママと赤ちゃんの発達に必須の栄養素がたっぷり含まれています。

栄養満点の母乳を作りながらママの体調を整え、免疫機能を維持するための栄養をしっかり補給できますよ。

産後・授乳期に特化した栄養サポートはmamacoにお任せください!

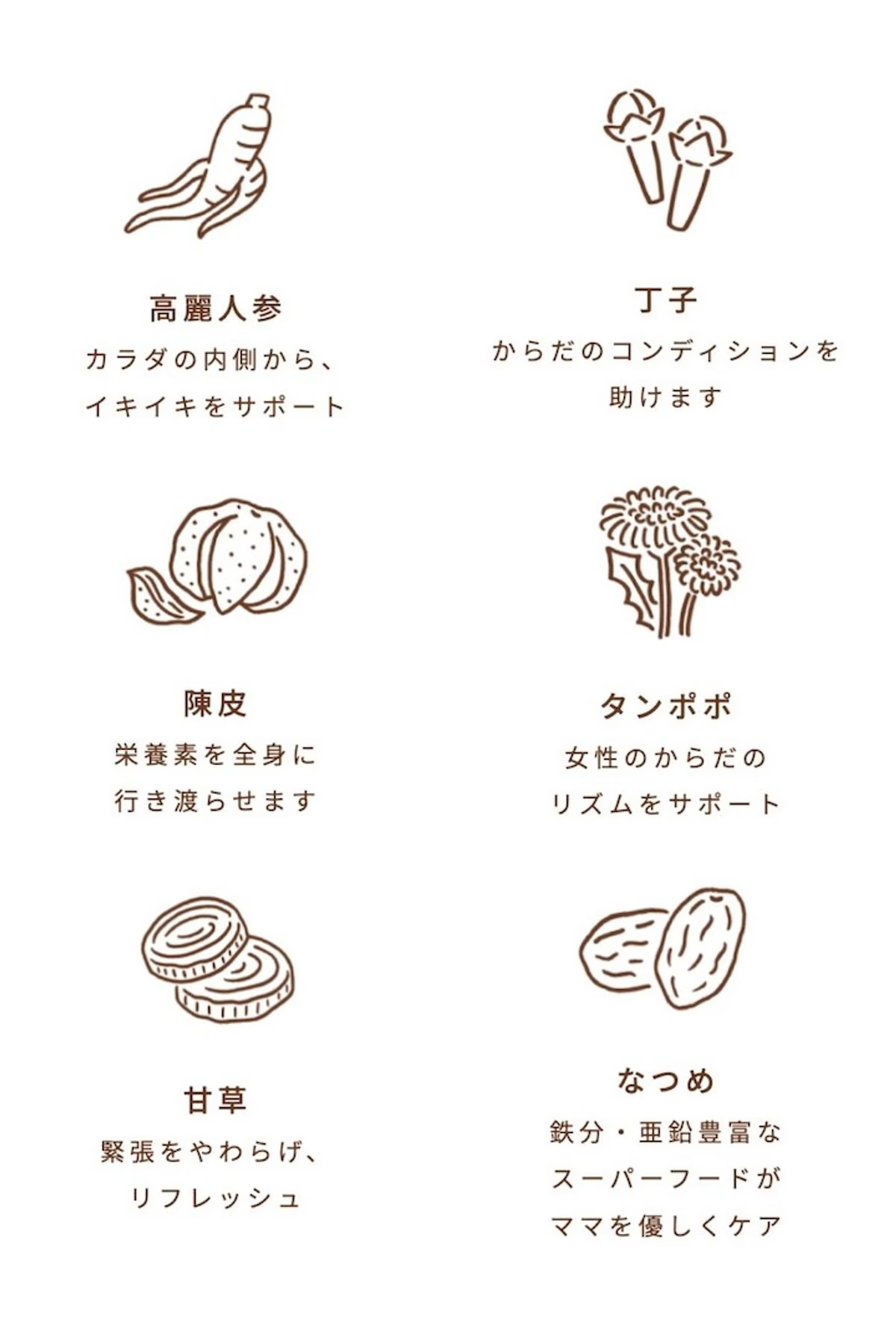

6種類の和漢素材が産後の体と育児疲れをケア

出産で疲れた体と、育児の疲れをサポートする6種類の和漢素材が配合されている点も、mamacoの大きな特徴です。

「産後の疲れが取れずにつらい」「毎日の育児で寝不足」というママのために、mamacoは高麗人参や丁子(チョウジ)など、ママの元気をサポートする成分をたっぷり配合しています。

また、緊張を和らげる効果のある甘草(カンゾウ)も含まれているので「何だかイライラする」という産後のココロもサポートします。

赤ちゃんが笑顔になるためには、ママが元気で、にこにこスマイルで過ごすのが一番。

mamacoで元気の素をチャージして、ママも赤ちゃんもハッピーになることを願っています。

産後サプリで唯一「ママリ口コミ大賞」を受賞

mamacoは、産後専用のサプリの中で唯一「ママリ口コミ大賞」を受賞しています。

栄養面や疲労回復を考えてサプリに頼るときには、「赤ちゃんのために実績のあるちゃんとした商品を選びたい」と考えるのは当然のこと。

mamacoには、産後のママに信頼して選んでいただけるようなこだわりがたくさん詰まっています。

- 産婦人科医が監修・推奨

- 不要な成分を含まない無添加

- GMPマークを取得

- 原料の原産国、最終加工国を開示

「ママリ口コミ大賞」の受賞は、このこだわりによって多くの先輩ママがmamacoを信頼し高く評価してくださったことを意味しています。

そんなmamacoが、なんとスギ薬局で取り扱いスタート!より身近な存在となりました。

大手ドラッグストアに認められたのも信頼の証といえますね。

大手ドラッグストアに認められたのも信頼の証といえますね。

ただし、mamacoを一番安く買うなら公式サイトがおすすめ!

公式サイト限定の定期購入なら、外出が難しい出産直後のママも、簡単に母乳の栄養サポートを始めることができますよ!

「まだまだ母乳育児を続けたい」「赤ちゃんのためにできることをしてあげたい」というママこそ、信頼と実績のあるmamacoをぜひ活用してくださいね。

公式サイト限定の初回価格はこちらからチェック!

授乳期に飲むサプリに関する疑問は、こちらの記事で解決してくださいね!

母乳と断乳に関するよくあるQ&A

最後に、母乳と断乳について、ちょっと気になる疑問と回答を紹介します。

Q1:母乳はいつまで出るの?

A1:赤ちゃんがおっぱいを吸っている限り、母乳は出続けます。

母乳は、プロラクチンと呼ばれるホルモンの作用によって作り出されます。プロラクチンは赤ちゃんがママのおっぱいを吸うことで分泌されるため、ママがおっぱいをあげ続ける間はずっと母乳が出続けます。

母乳が出る仕組みについては、こちらの記事が参考になりますよ。

また、授乳をやめてからも完全に母乳が出なくなるまでには時間がかかります。母乳が出なくなるまでの期間は、数ヶ月〜1年程度と幅があり、個人差が大きいといえます。

なかには、授乳をやめても1年以上出続けるママもいるようです。

Q2:断乳のメリットは?

A2:断乳の最大のメリットは、ママに余裕が生まれること。

断乳すると、今まで授乳に使っていた時間を自由に使えるようになるからです。

◆断乳のメリット

- 睡眠時間を確保できる

- 仕事に集中できる

- リラックスタイムがとれる

- 薬やアルコール、食事の幅が広がる

- ママの生活サイクルが取り戻せる

仕事、保育園、ママの負担軽減のためなど理由はさまざまですが、無理なくスムーズに断乳できるといいですね。

Q3:断乳のやり方は?

A3:断乳をするときはあらかじめ計画を立て、段階的に授乳回数を減らしましょう。

◆断乳のやり方

- 断乳を完了したい時期から逆算し、計画を立てる

- 生活リズムを整える

- 1週間に1回を目安に授乳回数を減らす

- 赤ちゃんの様子を見ながら調整する

断乳を上手に進めるためには、以下のポイントを意識しましょう。

- 離乳食とのバランスを考慮する

- 少しずつ授乳の回数を減らす

- スキンシップを多くとる

いきなりママがおっぱいをあげなくなると、赤ちゃんが不安になったりママの体調が悪くなったりする原因に。授乳回数は無理のない範囲で少しずつ減らしてくださいね。

Q4:二人目がほしい。母乳はいつまであげるべき?

A4:妊活による断乳の時期に明確な決まりはありません。

授乳中は排卵が抑制され、妊娠しにくい状態であるのは確かです。しかし、目の前にいる赤ちゃんが母乳を欲しがっているのであれば、無理に断乳するのは考えものです。

早く妊活したいと思う気持ちはあるかもしれませんが、焦らず赤ちゃんの様子をみながら家族でしっかり話し合い、場合によっては専門家に相談するようにしましょう。

母乳をあげる期間に決まりはない!ママと赤ちゃんの気持ちを尊重して

「母乳をいつまであげればいいか」という疑問には、明確な回答や基準はありません。基本的にママと赤ちゃんの気持ちを大事にしてあげることが大切です。

とはいえ、大まかな目安の期間は必要なので、実際のデータを参考にしてみても良いでしょう。

- WHOでは2歳頃までの母乳育児を推奨

- 日本の離乳完了の平均期間は1歳過ぎ

母乳には赤ちゃんの免疫力の強化や、ママの回復を助ける働きがあり、赤ちゃんとママの両方に大きなメリットがあります。

「赤ちゃんが欲しがらなくなるまで母乳をあげたい」というママは、サプリメントで母乳育児の栄養を補給するのがおすすめです。

◆産後専用サプリmamacoの特徴

- 1母乳に必要な栄養素を網羅している

- 2産後の体のケアに役立つ

- 3「ママリ口コミ大賞」を受賞している

- 4専門家監修・無添加・GMP取得で信頼感◎

母乳をあげられる時期は、長い人生のなかでほんの一瞬。

mamacoを活用して、ママも赤ちゃんもハッピーな授乳期間を過ごしてくださいね。

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ