更新日:2025/7/18

無痛分娩のデメリットとは?リスクや安全性、出産の流れについて助産師が徹底解説!

出産は赤ちゃんに会える嬉しさがある反面、痛みが不安な方も多いですよね。

最近では、薬を使って出産の痛みを和らげる「無痛分娩」を選択する方も増えています。痛みがなく出産できるなんて夢のような話ですよね。

しかし、無痛分娩はママの陣痛の痛みを和らげる一方で、ママにも赤ちゃんにもリスクがあります。

今回の記事では、無痛分娩のデメリットを挙げるとともに、無痛分娩のリスクや安全性、出産の流れについて助産師が徹底解説していきます。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaru監修・産婦人科医】まきレディスクリニック院長 風本真希先生

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医、検診乳腺超音波 認定医

毎日多くの妊婦さんの検診に立会い、相談にのっている。患者さんのお話に真摯に耳を傾けることが信条。

"葉酸だけでいい” そう思っていませんか?

実は妊婦さんに必要な栄養素は葉酸だけではありません。妊活期に比べ鉄分がより必要になるだけでなく、ビタミン・ミネラルと様々な栄養素をまんべんなく摂ることが大切です。

"体のコンディションの変化や、日常生活の成約がたくさん”。妊娠中は、体のコンディションの変化や、お腹に赤ちゃんがいるというこれまでと異なる環境の中、生活にも様々な制約が。

日々の健康に気を使い、体調管理することが大切です。

無痛分娩のデメリット

無痛分娩は痛みが軽減される一方で、いくつかのデメリットもあります。

まずは、無痛分娩のデメリットといえるリスクを5つ紹介します。

- 出産時間が長くなりやすい

- 吸引鉗子分娩になりやすい

- 痛みが十分に緩和できない可能性もある

- 麻酔による副作用や合併症が起こるリスクがある

- 費用が高い

出産時間が長くなりやすい

無痛分娩では、麻酔の薬が神経に影響を与えることで陣痛が弱くなってしまい、出産の進みが遅くなってしまう可能性があります。

出産時間が長くなると、ママの疲労や赤ちゃんに負担がかかるだけでなく、子宮の筋肉も疲労状態となってしまい、出産後に大量出血となるリスクもあります。

陣痛の強さと出産の進み具合によっては、陣痛促進剤を使って陣痛を強めて出産を進めることもあります。

check ✔︎

そもそも陣痛ってなに?

陣痛とは、赤ちゃんを出産するために子宮の筋肉が収縮する現象のこと。無痛分娩では、陣痛そのものを無くするわけではなく、陣痛による”痛み”を緩和します。

陣痛によって感じる痛みには、さまざまな種類があります。

・赤ちゃんの出口である子宮口を開くために、子宮が収縮する痛み

・赤ちゃんが外に出るために骨盤を広げようとする痛み

・お股に赤ちゃんの頭がはさまる痛み

吸引分娩・鉗子分娩になりやすい

陣痛の力とともに赤ちゃんを産むためには、ママのいきむ力(腹圧をかける力)も必要になります。

自然分娩だと陣痛による痛みがあるため、力を入れやすく、いきむタイミングもわかりやすいです。

しかし、無痛分娩だと痛みを感じにくいことで力が入りにくくなったり、タイミングを掴みにくくなってしまい、なかなか赤ちゃんが外に出られないことも。

そのため、無痛分娩では赤ちゃんが出口の近くまで来たら、器具を使って赤ちゃんを外に引っ張り出すお手伝いをする吸引分娩や鉗子分娩となるケースも多いです。

吸引・鉗子分娩となるときには、多くの場合に会陰切開(お股を切る)をしますが、赤ちゃんを引っ張ることでその傷が大きくなったり、膣の中が傷ついたりすることもあります。

また、出産の準備が整ったサインである子宮口が全開(約10cm)になってからも長時間分娩が進まないと、赤ちゃんが苦しくなってしまうことも。

そのようなときも吸引・鉗子分娩となったり、場合によっては緊急で帝王切開となることもあります。

こちらの記事では、帝王切開と自然分娩の違いについて、吸引・鉗子分娩での出産方法も含めて詳しく解説しています。

痛みが十分に緩和できない可能性もある

無痛分娩は痛みを全く感じることなく出産できるというわけではありません。

陣痛は、赤ちゃんを出産するために必要不可欠なもの。

あまりにも早い段階から麻酔を使ってしまうと、分娩の進行がストップしてしまう可能性が高いため、一般的に無痛分娩を開始するのは、子宮口が3cm〜5cmに開いてからです。

麻酔を使い始めるまでは、自然分娩で感じる痛みと同様に痛みを感じます。

痛みの感じ方には個人差が大きいため、麻酔を使い始めても効果が現れるのに時間がかかったり、麻酔の効き具合によっては痛みを感じる方もいます。

こちらの記事では、陣痛の痛みはどのようなものなのか、痛みを軽減する方法について解説しています。

麻酔による副作用や合併症が起こるリスクがある

無痛分娩は麻酔薬を使って痛みを感じにくくします。そのため、麻酔による副作用や合併症が起こるリスクがあります。

◉考えられる副作用

- 発熱

- 血圧低下

- 頭痛

- 嘔吐

◉起こる可能性のある合併症

- 感染

- 神経障害

- 排尿障害

- 血腫

副作用が出た場合には、医師や助産師に伝えることで適切に対応して症状の緩和、安全に出産できるようにしていきます。また、合併症は出産が終了してから気がつくことが多いです。

麻酔による赤ちゃんへの影響を不安に感じる方も多いと思いますが、麻酔の薬が直接的に赤ちゃんに影響することはほとんどなく、出産後の母乳にも影響はありません。

費用が高い

無痛分娩では、自然分娩の費用にプラスして麻酔の管理費用などがかかります。

無痛分娩の料金は病院やクリニックによって異なりますが、一般的には10〜20万円かかることが多いです。

check ✔︎

出産育児一時金は無痛分娩でももらえる?

出産は健康保険適応外のため、自費での支払いとなります。そのため、高額な医療費がかかってしまいますが、その負担を軽減するための制度として「出産育児一時金」があります。

出産育児一時金は、本人もしくは配偶者が健康保険に加入している場合、妊娠4ヶ月目以降の出産の場合に、一児につき50万円(場合によっては48万8000円)支給されます。

無痛分娩も出産育児一時金はもらうことができます。

無痛分娩のメリット

ここからは無痛分娩のデメリットだけでなく、メリットもおさらいしていきましょう。

無痛分娩のメリットは言うまでもなく、痛みを感じにくくできること。実は、それ以外にもさまざまな良い点があります。

無痛分娩のメリットを3点紹介します。

- 出産の痛みだけでなくストレスも軽減できる

- お股の傷を縫うときに痛みがない

- 出産後の疲労が少なくなりやすい

出産の痛みとストレスが軽減できる

出産中は陣痛による痛みに苦しむ人が多いです。陣痛は出産を進めるために必要不可欠なものですが、その痛みがあまりにも辛いと、カラダに強いストレスがかかってしまいます。

出産中のストレスは、ママにとっても赤ちゃんとってもいい影響はありません。

◉出産中のストレスによる影響

- 陣痛の痛みがママのトラウマになる

- 産後の疲労が長引きやすい

- カラダに力が入りすぎることで出産が進みにくくなることがある

- 痛みでママの呼吸が止まり、赤ちゃんが苦しくなることがある

特に、出産の痛みに対して恐怖心が強いママは、無痛分娩を選択することで緊張が和らぎ、出産に向き合いやすくなるのも大きなメリットといえるでしょう。

お股の傷を縫うときに痛みがない

出産のときには、お股(会陰:膣口と肛門の間)に傷ができることがあります。場合によっては、膣の中や子宮頸管にも傷ができることも。

出産が終了したあとには、その傷を元通りにするために縫い合わせる必要があります。

無痛分娩では下半身の痛みを感じにくくなっているため、お股を縫うときに痛みを感じることはほとんどありません。

無痛分娩でない場合には、お股に局所麻酔をして縫うことが多いですが、無痛分娩の麻酔と比べると痛みを感じやすくなります。

お股の傷や会陰切開については、こちらの記事で詳しく解説しています。

出産後の疲労が少なくなりやすい

出産でなにより疲れるのは、長い時間痛みに耐え続けること。

長時間痛みに晒されることでカラダもココロもストレスが蓄積し、出産後に一気に疲れがくるママも多いです。

無痛分娩では痛みを感じにくくなる分、出産後の疲労が少なくなりやすいというメリットもあります。

無痛分娩での出産の流れ

無痛分娩は施設によって取り扱い方法が異なるため、無痛分娩を経験した人の話を聞いてもいろいろなパターンがあり、「実際はどうなの?」と気になっている方も多いと思います。

無痛分娩とはそもそもどのような方法なのか、一般的な無痛分娩での出産の流れを含めて解説していきます。

無痛分娩とは

無痛分娩とは、麻酔を使って陣痛による痛みを和らげて出産する方法です。

分娩方法にはお股を通して出産する経膣分娩と、お腹を切って出産する帝王切開がありますが、無痛分娩は経膣分娩に分類されます。

無痛分娩で使う麻酔の種類

無痛分娩で使う代表的な麻酔には、硬膜外麻酔と点滴による麻酔の2種類があります。

一般的には、硬膜外麻酔で無痛を図ります。

硬膜外麻酔とは、脊椎(背骨)の中にある脊髄を覆っている硬膜の外側にある空間に麻酔薬を注入して、痛みを感じにくくする麻酔法です。

無痛分娩では、0.5mm程度のとても細いチューブを背中の中の硬膜外に入れて、いつでも麻酔を追加で注入できるようにします。

硬膜外麻酔は、帝王切開でも使われることが多い麻酔方法で、赤ちゃんに麻酔の影響が出にくい方法です。

無痛分娩ができる施設は限られている

無痛分娩を行うには、専門的な知識と技術を持った医師が必要。そのため、医療行為ができない助産院では無痛分娩はできません。

病院やクリニックでも、無痛分娩の麻酔を取り扱うことができる医師がいないとできません。

また、無痛分娩ができる施設でも、夜間の出産など時と場合によっては無痛分娩ができないケースもあります。

さらに、ママのカラダの状態や妊娠経過によっては対応できないことも。

事前にしっかりと話を聞き、主治医と分娩方法を相談しましょう。

一般的な無痛分娩の流れ

次に、一般的な無痛分娩の流れを紹介します。

①無痛分娩を取り扱っている出産施設を選ぶ

無痛分娩にはリスクもつきものなので、無痛分娩についてしっかりと説明を聞いた上で家族と相談し、出産施設を選ぶようにしましょう。

②陣痛が来て進むのを待つ

無痛分娩ではある程度出産が進行しなければ、麻酔を入れ始めることはできません。そのため陣痛が来て、出産が進むのを待ちます。

どのくらい進行したら麻酔を入れるかは施設によりますが、一般的には子宮口が3~5cmまで開いてきたら処置をすることが多いです。

また、無痛分娩は専門の医師がいるときしかできないため、出産施設によっては「計画分娩」といって出産を進める器械や薬を使って、人工的に陣痛を起こす方法を選択するケースもあります。

③背中に硬膜外麻酔のチューブを入れる

背中の中の硬膜外に麻酔を入れるためのチューブを入れる処置をします。処置中は、背中を丸めて背骨が見えやすい姿勢になります。

処置は順調に進めば10分ほどで終わります。

④痛みが強まったら麻酔薬を注入する

痛みの強さに合わせて麻酔薬を注入しながら、陣痛を乗り越え、子宮口が開いて赤ちゃんが降りてくるのを待ちます。

⑤助産師、医師の合図に合わせていきんで出産する

赤ちゃんを出産するためには、ママのいきむ力も必要ですが、無痛分娩では痛みを感じにくくなっているため、陣痛が来ているタイミングがわかりにくいです。

そのため、助産師と医師の合図に合わせていきみます。

⑥医師がお股の傷を縫う

赤ちゃんが生まれたら、自然と胎盤が出ます。その後、医師がお股の傷を縫って出産を終えます。

出産にかかる時間や流れについて、もっと詳しく知りたい人はこちらの記事がおすすめですよ。

母子ともに元気に出産するために今からできること

無痛分娩での出産は、陣痛の痛みのストレスから解放される一方でリスクもあります。

しかし、自然分娩や帝王切開など、どんな出産方法を選んでも出産にはリスクがつきもので、ママも赤ちゃんも命懸けです。

母子ともに元気に出産するためには、妊娠中から出産に向けたカラダづくりをすることが大切です。

適度な運動

出産は体力勝負といっても過言ではありません。妊娠中だからといってずっと安静にしていては、体力も筋力も落ちてしまいます。

出産をスムーズに進めるためには、体力づくりと柔軟性のある筋力づくりが大切。

ストレッチやヨガ、ウォーキングなど息が上がらない程度の適度な運動を継続して行うのがおすすめです。

ただし、切迫早産など医師から安静指示がある人は、医師の指示に従うようにしましょう。

妊娠中におすすめの運動は、こちらでチェックできますよ!

栄養たっぷりの食事

出産中は、陣痛を維持するために多くのエネルギーが必要になります。これは、普通分娩でも無痛分娩でも同じこと。

出産中の食事によるカロリー摂取も大切ですが、赤ちゃんに必要な栄養を届けたり、貧血を予防するためにも、妊娠中から十分に栄養を摂取しておくことが大切です。

妊娠中に特に摂りたい栄養素は、葉酸・鉄分・カルシウム。

葉酸とカルシウムは、赤ちゃんが健やかに成長するために欠かせない栄養素です。また鉄分は、貧血になりやすい妊娠中のママに、しっかりととって欲しい栄養素。

貧血は出産後の体調不良や母乳分泌の不足にもつながるため、妊娠中から改善していきたいですね。

妊娠中に摂りたい栄養素であるカルシウムについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

妊娠中はママだけでなく、赤ちゃんにも栄養が必要になるため、普段よりも栄養の需要が高まります。

妊娠中に必要な栄養を全部摂るためには、普段の食事に加えてこれだけの量を食べる必要があります。

つわりや腰痛などのトラブルも出やすい妊娠中は、カラダが思うように動かず、料理をするのも一苦労ですよね。

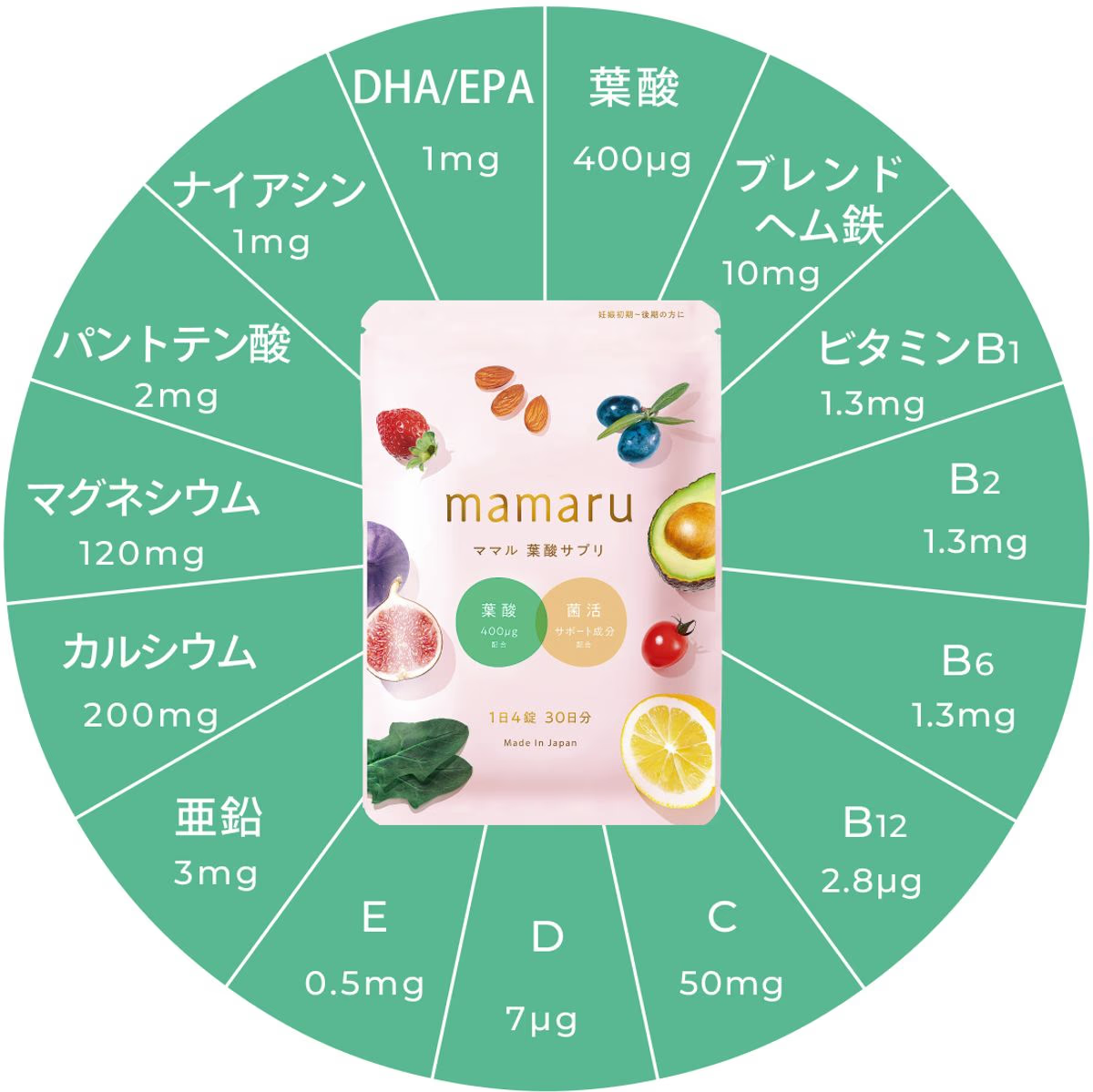

そこで、妊娠中のママが栄養を手軽にチャージするためにおすすめなのが、妊婦さん向けサプリ「mamaru(ママル)」です。

mamaruは、ママが赤ちゃんとママのために妊娠中に摂りたい栄養が凝縮されたサプリメント。厚生労働省推奨の葉酸400μgとカルシウムがしっかりと含まれています。

さらに鉄分はカラダに吸収されやすいブレンドヘム鉄を配合するとともに、鉄の吸収を促すビタミンCも含み、貧血になりにくいカラダを目指します。

また、妊娠中のママに嬉しい腸活成分もたっぷりと配合。

妊娠中はホルモンバランスの変化や食事量の変化、腸が子宮に圧迫されることで便秘になりやすい方が多いです。便秘が続くと痔や肌荒れ、情緒不安定になるといったママのトラブルだけでなく、お腹が張りやすくなることで切迫早産気味になることも…。

mamaruは3種類の乳酸菌を約250億個、ラクトフェリン、食物繊維といった菌活サポート成分を配合しているため、妊娠中の栄養チャージをしながら、腸活も同時に叶います。

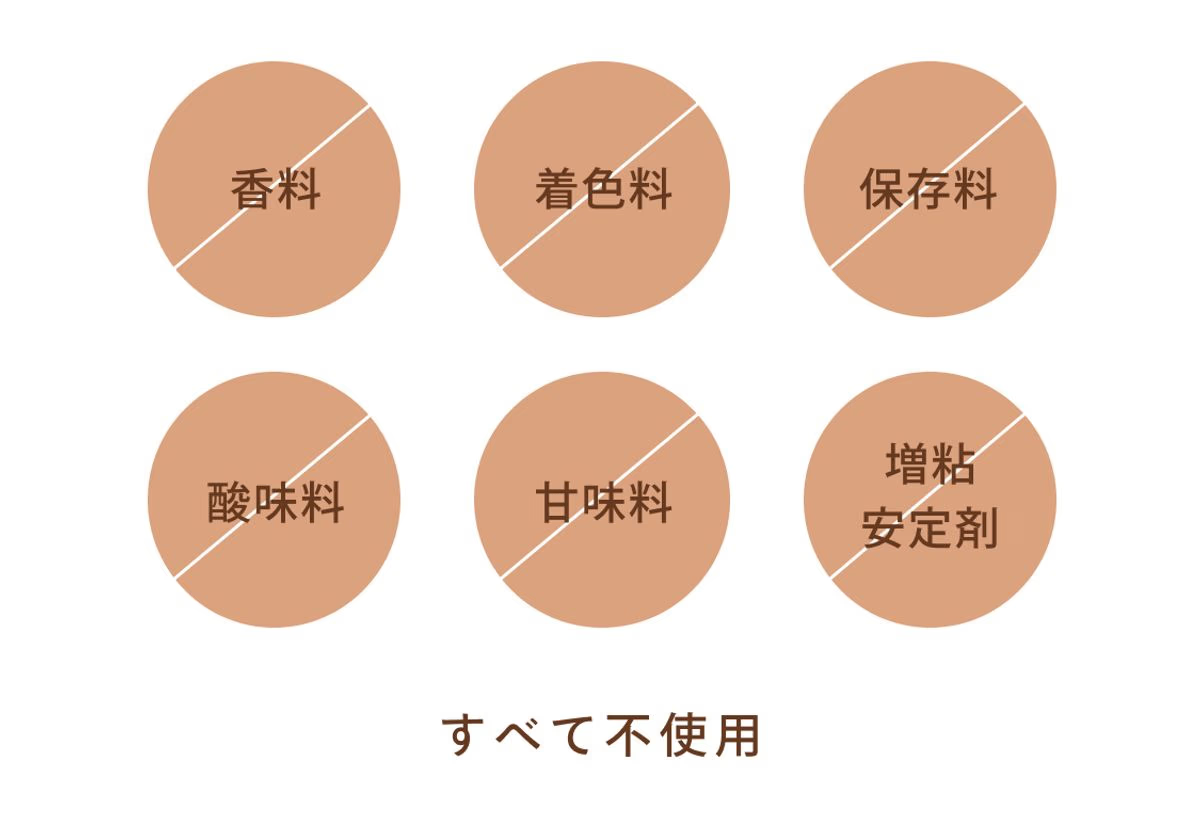

お腹の赤ちゃんのことを考え、mamaruはもちろん国産&無添加。

国内のGMP認定工場で製造されており、品質に自信があるから安心の返金保証つき。さらに、初回はお得な価格で始められるので「まずは試してみたい」というママにもぴったりですよ!

妊娠中はぜひmamaruで栄養をチャージして、母子ともに元気に出産できるカラダづくりをしていきましょう。

\web限定価格はこちらから/

妊娠中の腸活については、こちらの記事で詳しく解説しています。

無痛分娩に関するよくある質問

最後に、無痛分娩に関するよくある質問をまとめました。

無痛分娩では全く痛みを感じないの?

分娩の進行が止まってしまうのを防ぐため、無痛分娩でも一般的に麻酔を使用するのは、子宮口が3cm〜5cmになってからです。そのため、麻酔を使い始めるまでは陣痛の痛みを感じます。

また、場合によっては麻酔の効き目がよくなく、痛みを感じてしまう人もいます。

無痛分娩の安全性は?

無痛分娩は麻酔薬を使用することでリスクはあります。しかし、適切に管理をすれば無痛分娩だからといって安全性が低くなるわけではありません。

無痛分娩について事前にしっかりと調べ、医師に話を聞き、納得した上で選択するようにしましょう。

無痛分娩と自然分娩、どっちがいい?

脳や心臓に持病がある場合には、カラダに負担がかからないように医師から無痛分娩を勧められることもあります。しかし、そうでない場合には、無痛分娩と自然分娩のどちらがいいかは人それぞれです。

大切なのは、無痛分娩のメリットとリスクを含めたデメリットをしっかりと知った上で、家族と相談して出産方法を決めること。

どんな出産も命懸けで、赤ちゃんが生まれる出産は奇跡的な瞬間です。

自分が納得できる出産方法を考えることがおすすめです。

初産と経産では無痛分娩での出産に違いはある?

自然分娩と同様に、経産(2回目以降の出産)は初産に比べると、無痛分娩でも出産の進みがスムーズなケースが多いです。

しかし、逆に出産の進行が早すぎて無痛分娩の麻酔を準備して入れる時間がなく、自然分娩での出産となる方もいます。

まとめ

無痛分娩は、背中の中にある硬膜外にチューブを入れて麻酔を投与することで、陣痛による痛みを和らげて出産する方法です。

無痛分娩のデメリットとして挙げられるのはこちら。

- 出産時間が長くなりやすい

- 吸引鉗子分娩になりやすい

- 痛みが十分に緩和できない可能性もある

- 麻酔による副作用や合併症が起こるリスクがある

- 費用が高い

しかし陣痛の痛みが和らぐことで、ママのカラダへのストレスが軽減できたり、出産後の疲労が少なく済むというメリットもあります。

自分にとって無痛分娩を選択することがいいかどうか、しっかりと説明を受けた上で家族と相談することが大切です。

母子ともに元気に出産するためには、妊娠中のカラダづくりも大切。

妊娠中のママに必要な栄養を手軽にチャージできるmamaruで、ママと赤ちゃんの健康維持を目指しましょう。

【参考文献】

日本産科麻酔科学会JSOAP:無痛分娩Q&A,Q3. 無痛分娩で用いられる鎮痛法にはどんな方法があるのですか?

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ