更新日:2025/4/3

完全母乳のメリットが知りたい!助産師が教える母乳育児を成功させるためのポイント

「完全母乳」とは、赤ちゃんにミルクなどの母乳以外の水分を与えずに育児をすることをいいます。

母乳にはいろいろな栄養素が含まれていることや、母子にとってさまざまな良い影響があるため、WHO(世界保健機関)でも母乳育児が推奨されています。

この記事では、完全母乳のメリットやデメリット、そして母乳育児をする上で知っておきたいポイントなどを紹介します。

お母さんにとっても赤ちゃんにとっても、幸せな母乳育児にするためのヒントにしていただけたら嬉しいです。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

完全母乳のメリット

まずは、完全母乳のメリットについて知っていきましょう。完全母乳は、赤ちゃんにもお母さんにもたくさんのメリットがあります。

赤ちゃんのメリット

赤ちゃんにとってのメリットは、なんと言っても母乳に含まれる成分!栄養面を中心に、メリットを5つ紹介します。

- 栄養補給がしっかりできる

- 免疫成分を獲得することができる

- 消化吸収しやすく便秘になりにくい

- あごの発達が促進される

- 乳幼児突然死症候群の発症リスクが下がる

栄養補給がしっかりできる

母乳には水分、炭水化物、たんぱく質、脂肪分を始めとしたいろいろな栄養素が含まれています。母乳に含まれる成分には、以下のようなものがあります。

- 生きた細胞

- 1000種類以上のたんぱく質

- 20種類以上のアミノ酸

- 200種類以上のオリゴ糖

- 40種類以上の酵素

- 成長因子

- ホルモン

- ビタミン、ミネラル

- 抗体

- 長鎖脂肪酸

- 1400種類以上のmicroRNA

これらの成分は赤ちゃんの成長発達に合わせて変動します。驚くべきことに、母乳はいつもそのときの赤ちゃんのためのオーダーメイドなのです。

母乳に含まれる栄養については、こちらの記事でさらに詳しく紹介しています。

免疫成分を獲得することができる

母乳には、人工乳に含まれていない成分が多く含まれています。特に出産後間もない時期には、免疫成分が多く含まれており、代表的なものには以下のようなものがあります。

- 白血球

- マクロファージ

- IgA

これらは、いずれも免疫に大きく関係している成分。体の中に異物が侵入してきた時に、侵入を防いだり、排除したり、分解したりして感染から守ります。

また、母子やその周りで感染が起こっていると、これらの成分は多く産生されます。そのため、赤ちゃんは母乳を飲むだけで感染予防の効果を得ることができるのです。

消化吸収しやすく便秘になりにくい

母乳は人工乳に比べて消化吸収が良く、消化器への負担が少ないことが分かっています。母乳に含まれる乳糖(ラクトース)の消化酵素の分泌や、脂肪の分解を促進するリパーゼの働きがあるからです。

また、母乳に含まれる免疫成分であるIgAやラクトフェリンは、腸内フローラ(腸内細菌の集まり)の確立にも重要な役割を果たしていることが分かっています。

これらの成分は、新生児の腸管が壊死する消化管の病気である「壊死性腸炎」の予防作用が期待されています。

さらに、母乳中には、200種類以上のヒトミルクオリゴ糖が含まれており、その中に壊死性腸炎を抑制する働きをもつものもあると考えられています。(※1)

あごの発達が促進される

母乳を飲んでいる赤ちゃんは、口周りの筋肉や顎の発達がより促進されます。

赤ちゃんは哺乳行動(お乳を飲むこと)をするとき、舌で乳輪や乳首をキャッチして、口周りの筋肉と顎を使っておっぱいを飲んでいます。

そして、母乳と人工乳を飲んでいる赤ちゃんを比べると、母乳を飲んでいる赤ちゃんの方が休みながら哺乳行動をしています。これは、母乳の方が赤ちゃんにとって負担が大きいためであると考えられています。(※2)

乳幼児突然死症候群の発症リスクが下がる

乳児突然死症候群とは、それまでの健康状態や既往歴から死亡が予測できない原因不明の1歳未満の突然死のことをいいます。

はっきりとした原因はわかっていませんが、育児環境因子については、

- うつ伏せ寝で寝ている

- 人工乳で育っている

- 両親が喫煙している

という環境がリスクを高めるということが分かっています。(※3)

そのため、アメリカなどでは特に6ヶ月までは母乳を与えることが推奨されています。(※4)

母乳をあげる期間については、こちらの記事が参考になりますよ。

お母さんのメリット

完全母乳は、お母さんにとっても嬉しいことがたくさんあります。

- 産後の回復を助ける

- ミルク代がかからない

- 準備や片付けが必要ない

- 外出時に荷物が少ない

産後の回復を助ける

赤ちゃんの吸啜刺激(おっぱいを吸うことによる刺激)により、オキシトシンとプロラクチンというホルモンが分泌されます。オキシトシンは、おっぱいの分泌にも関係するホルモンですが、子宮を収縮させる働きもあるため、産後は子宮の戻りを促します。

また、母乳の分泌はたくさんのエネルギーを消耗します。完全母乳の場合、1日に10回程度の授乳が必要になることもあり、消費カロリーにすると約700kcalにのぼることも。

そのため、産後ダイエットをすることなく、授乳をするだけで自然と妊娠前の体重に戻るということも珍しくありません。

母乳育児で消費するエネルギー量や産後ダイエットについては、こちらの記事でさらに詳しく紹介していますよ。

ミルク代がかからない

完全母乳の場合、ミルク代がかからないという経済的なメリットもあります。

ミルクにも色々な種類がありますが、完全ミルクの場合1ヶ月のミルク代が数万円になることも。一年間でみると、数十万円にもなる費用を節約できるのは、大きなメリットといえます。

準備や片付けが必要ない

ミルク育児の場合、哺乳瓶などの調乳器具を使用して授乳することになります。そして、それらの調乳器具はしっかりと洗浄、滅菌する必要があります。

さらに、調乳の際にはお湯を沸かしたり、適温に冷ます時間も必要です。

完全母乳の場合、これらの手間がかかりません。サポートを頼れないワンオペの方や、夜間の授乳には特に嬉しいメリットになるでしょう。

外出時に荷物が少ない

赤ちゃんとのお出かけの際は、色々な準備が必要です。おむつやおしりふき、着替え、ガーゼハンカチなどは必須。

さらに、ミルク育児の場合、これに加えて授乳グッズの準備も必要になります。

- 保温機能のある水筒

- 哺乳瓶

- 粉ミルク、キューブミルクなど

- 洗浄グッズ(哺乳瓶を使いまわす場合)など

完全母乳の場合、これらの荷物を持ち運ぶ必要がありません。

完全母乳のデメリット

完全母乳は良いことばかりのように思えますが、実はデメリットと言えることもあるのが事実です。ここからは、完全母乳のデメリットについてもみていきましょう。

赤ちゃんのデメリット

母乳は、お母さんの血液とホルモンによって作られます。そして、お母さんの摂っている食事などの栄養状態が、そのまま母乳の状態に影響します。

そのため、母乳の状態によっては、母乳の分泌量が少なかったり、栄養成分が十分ではないおっぱいになってしまったりすることも。その結果として、赤ちゃんの体重が思うように増えないという場合もあるのです。

また、母乳栄養の赤ちゃんは特にビタミンDが不足しやすい傾向があります。ビタミンDは紫外線を浴びることで体内で合成するほか、ビタミンDを含む食材により摂取することができます。

しかし、近年では、紫外線対策や食事などによるビタミンDの摂取不足により、多くのお母さんはビタミンDが不足しています。そのため、完全母乳で育つ赤ちゃんの75%はビタミンDが不足していることが分かっています。(※5)

母乳に必要な栄養やビタミンDをしっかり補給する方法はこちらで詳しく解説しています!

お母さんのデメリット

「授乳できるのがお母さんだけ」という母乳育児では、お母さんの負担が大きいことがデメリットとして挙げられます。

お母さんの乳首と哺乳瓶の乳首では形や温度、硬さなどが異なるため、完全母乳の赤ちゃんは、哺乳瓶の乳首を吸わないということが起こりかねません。

その結果として、授乳を他の人からサポートしてもらうことが難しいことも。夜にぐっすり休んだり、赤ちゃんを預けて出かけるなどということができないこともあるのが現実です。

また、普段の食事がダイレクトに母乳の質やおっぱいの状態に影響するため、食事内容や授乳間隔などを常に気にかける必要があります。

個人差はありますが、食事内容によって赤ちゃんがおっぱいを吸わなくなったり、詰まりやすくなったりすることも。

そのため、完全母乳の場合、授乳がお母さんの悩みのタネになることも少なくありません。

お母さんの負担を少しでも抑える方法はこちらも参考にしてくださいね。

完全母乳を目指すためのポイント

ここからは、メリットがたくさんの完全母乳を目指すためのポイントを紹介します。

おっぱいのホルモンは1ヶ月程度で安定してくるため、最初から完全母乳!と思わずに1ヶ月くらいを目指す気持ちで取り組むのが良いでしょう。

正しいくわえ方で授乳する

母乳の分泌をアップさせるためには、赤ちゃんの吸う刺激が必須です。また、ただ吸ってもらうだけでなく、しっかりと乳輪までくわえて吸ってもらうことを意識しましょう。

赤ちゃんの口の開きが小さい状態でくわえていたり、乳首の先だけ吸っている状態が続いてしまうと、おっぱいの傷や痛みの原因となり、結果的に長く続けることができません。

まずは、授乳のときの正しい姿勢と、くわえ方のコツをマスターしましょう。

【正しいくわえ方のコツ】

- おっぱいと赤ちゃんの口の高さを合わせる

- 赤ちゃんが深くくわえることができるようにおっぱいを支える

- 口が大きく開いたときに、しっかりと引き寄せる

- 音がなっているときや痛みがあるときは、くわえ直す

頻回に授乳する

おっぱいの分泌を増やすためには、赤ちゃんに頻回に吸ってもらうことが大切です。

おっぱいの分泌は、産後3〜8日までは「エンドクリン・コントロール」と言われ、おっぱいホルモンの分泌によって調整されます。

そして、おっぱいホルモンは赤ちゃんの吸う刺激によって分泌されます。また、産後9日以降は、「オートクリン・コントロール」と言われ、赤ちゃんに飲みとられただけ作られるしくみに変わっていきます。

そのため、頻回に吸ってもらうためには、生まれて早い段階でおっぱいをくわえさせることや夜間も赤ちゃんと一緒に過ごして授乳を行うことが大切です。

赤ちゃんが直接吸うことができない場合は、搾乳などを行いおっぱいに刺激を与えることでホルモンの分泌を促すことができますよ。

体調を整える

母乳栄養のためには、母乳の原料となる血液とホルモンの状態を整えることが大切です。

そのためには、食事をしっかりと摂り、上手に休息をとることも必要なこと。特に産後間もないお母さんは、お産による疲労やエネルギーの消耗、産後しばらく続く悪露(おろ)があるため、より栄養たっぷりの食事や休息が必要です。

おっぱいの原料となる血液はお母さんが摂ったものにより作られます。そして、おっぱいの分泌に関係するおっぱいホルモンは疲労や睡眠不足、ストレスなどで分泌が抑制されてしまいます。

母乳に必要な栄養を手軽に摂るならサプリが◎

産後はバランスの良い食事をしっかり摂ることが理想ですが、慣れない育児や不規則な生活の中で食事にまで気を使いながら過ごすことは簡単なことではありません。

そのようなときにおすすめなのが、サプリメントで必要な栄養補給をすること。

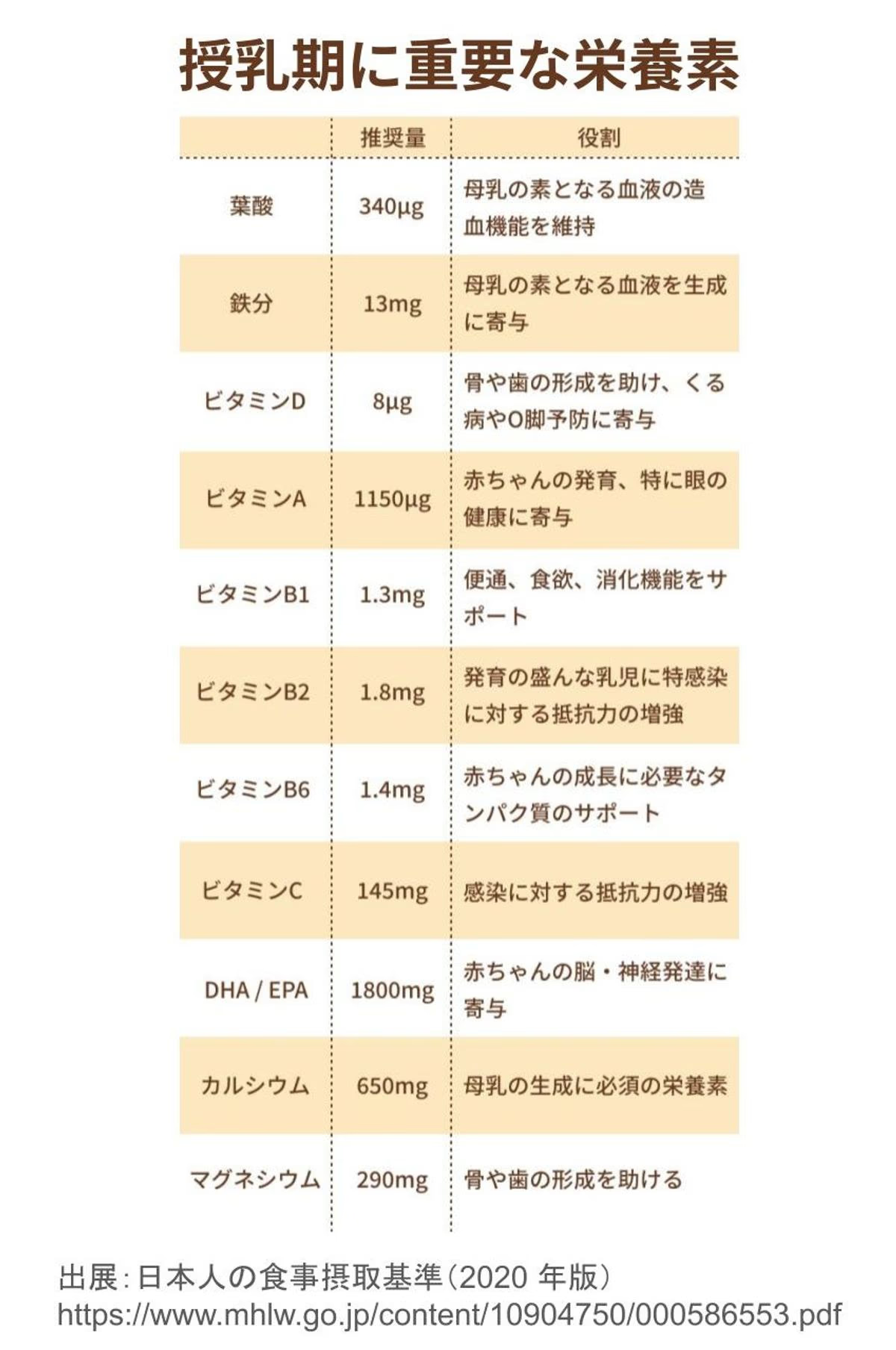

実は、授乳をしているお母さんは、妊娠中と同様に色々な栄養素を摂ることが推奨されています。

そして、中でも不足しやすいのがこの3つ。産後は、これらの栄養素を同時に摂れるサプリメントを飲むのが良いでしょう。

- 葉酸

- 鉄分

- ビタミンD

葉酸は、細胞分裂や血液を作るために必要で、赤ちゃんの成長発達や貧血の予防のためにも特に必要な栄養素です。

鉄分は赤血球の中のヘモグロビンに含まれる栄養素です。鉄分が不足すると貧血となり、全身に酸素を送ることができなくなってしまいます。また、産後の抜け毛にも関係します。

「産後の抜け毛を予防したい!改善したい!」という方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね!▼

さらに、産後の貧血はメンタルにも大きな影響を与え、産後うつのリスクになることも分かっています。

ビタミンDは、母乳を飲んでいる赤ちゃんの75%が不足している栄養素。カルシウムと共に骨や歯の成長を促す働きを担っています。ビタミンDが不足すると骨や歯が弱くなってしまいます。

これらの栄養素をオールインワンで補給するのにおすすめなのが、産後・授乳期サプリの「mamaco(ママコ )」です。

mamacoは母乳育児に必要な栄養素とお母さんの疲労ケアを考えて作られた、お母さんと赤ちゃん思いのサプリメント。

mamacoは母乳育児に必要な栄養素とお母さんの疲労ケアを考えて作られた、お母さんと赤ちゃん思いのサプリメント。

葉酸、鉄分、ビタミンDはもちろん、厚生労働省で推奨されているこれらの栄養素もすべて配合されています。

普段の食事と合わせて摂ることで、1日の必要量を摂ることができますよ。

さらに、「疲労ケア」が叶う7種類の和漢成分が配合されているのも嬉しいポイント。

和漢成分とは、日本や中国で古くから薬として使われてきた植物の天然成分を抽出した生薬のこと。植物由来の高麗人参や甘草、なつめなどの7種類の成分が、育児疲れを優しくケアします。

mamacoは産後サプリで唯一「ママリ口コミ大賞」を受賞している、数多くの先輩ママに支持されている授乳期専用サプリ。

完全母乳を目指してがんばっているお母さんは、栄養面はmamacoにおまかせして、安心して育児に専念してくださいね。

産後に嬉しい自宅に届く定期購入はこちらからチェックできますよ!

\どこよりもお得に始めてみる/

母乳育児中のお母さんが知っておきたいこと

母乳育児を楽しく続けていくためには、知っておきたいことがいくつかあります。

母乳育児を行ううえで一番大切なのは、お母さんも赤ちゃんも健やかに過ごすこと。母乳育児をしている方、母乳育児をしていきたいと思っている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

食事内容を見直そう

母乳育児と切っても切り離せないのが「食事」のこと。お母さんが普段とっている食事内容が母乳の質にダイレクトに影響します。

赤ちゃんに栄養たっぷりの母乳を飲んでもらうためには、お母さんの食事も栄養たっぷりであることが大切です。授乳中は、母乳としてエネルギーが消費されるため、エネルギーも付加して摂る必要があります。

お母さんの体重の減りが著しい場合や、赤ちゃんの体重の増えがよくない場合は、十分にエネルギーや栄養を摂ることができていない可能性があります。

こちらの記事を参考に、食事を見直してみてくださいね!▼

また、食事だけでは不足しがちな栄養素はサプリで補うのも良いでしょう。授乳中のお母さんは、産後・授乳期サプリの「mamaco(ママコ )」で必要な栄養を補給することがおすすめですよ。

乳腺炎の症状を知っておこう

母乳育児の方が知っておきたいのが「乳腺炎」のこと。

おっぱいの分泌が良いお母さんが最も悩みやすいおっぱいのトラブルが「乳腺炎」です。乳腺炎は大きく分けて2つの原因によって起こるものがあります。

- うっ滞性乳腺炎:おっぱいの流れが悪くなり、詰まることによって起こる

- 化膿性乳腺炎:傷などから感染が起こることによって起こる

以下のような症状があるときには乳腺炎かもしれません。

【乳腺炎の症状】

- 38度以上の発熱

- おっぱいの熱感や痛み

- おっぱいの発赤

- おっぱいの腫れやしこり

- 頭痛や関節痛

乳腺炎かも?と思ったときには出産した産院や、近隣の母乳外来などで相談するのが良いでしょう。

「母乳外来ってなに?どんなときに行くの?」と思った方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね!▼

搾乳の方法を知っておこう

搾乳とは、乳房内に溜まった母乳を出す行為のことをいいます。

赤ちゃんに直接吸ってもらうことが難しいときや、赤ちゃんと離れるときのケアの方法として、搾乳の方法や保存方法を知っておくことも大切です。搾乳した母乳は哺乳瓶やカップを使って飲ませることができますよ。

搾乳は、自分の手で行う方法と搾乳機を使用して行う方法があります。

搾母乳は、常温、冷蔵庫、冷凍庫のいずれかで保管します。どうやって保管するかで使用する容器や保存できる期間が異なります。

いつ搾乳したものか分かるように、メモを貼るなど目印をつけておきましょう。

| 保管場所 | 保存容器 | 保存期間 |

|---|---|---|

| 常温(25度未満) | 哺乳瓶 | 6時間以内 |

| 冷蔵庫 | 哺乳瓶 | 24時間以内 |

| 冷凍庫 | 専用の母乳パック | 3ヶ月程度 |

搾乳した母乳を赤ちゃんに飲ませる際には、湯せんで人肌程度に温めましょう。電子レンジなどを使用すると、母乳の成分が変化してしまうため注意してくださいね。

心身のコンディションを整えて完全母乳を目指そう

完全母乳はお母さんにとっても赤ちゃんにとっても嬉しいことがたくさん。デメリットもありますが、対策を知っておくことで解消できることもあるでしょう。

そして、完全母乳で不足しがちな栄養を赤ちゃんに送るためには、お母さんが心身共に健やかであることも重要です。

mamacoは1日4粒に、授乳中のお母さんに摂ってほしい栄養素がたっぷり。産後のお母さんの心身の「健やか」をサポートします。

さらに、産後の疲労ケア成分である高麗人参、ナツメ、生姜などの和漢成分も一緒に摂れますよ。

母乳育児を続けていくためには、お母さんも赤ちゃんもココロが安定していることが大切。

mamacoは、お母さんと赤ちゃんが健やかに、そして穏やかに母乳育児を続けていくことができるサポートをしたいと思っています。

参考文献:

(※1)母乳の長所と限界

(※2)吸啜運動時における咀嚼筋活動

(※4)「乳幼児突然死症候群(SIDS)を含む睡眠中の乳幼児死亡を 予防するための効果的な施策に関す

(※5)母乳だけで育つ乳児の75%がビタミンD不足:日経メディカル

参考資料:

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ