更新日:2025/4/3

完母の割合はどれくらい?メリット・デメリットから完母を目指すためにできることまで徹底解説!

出産を終えたママの中には、完母(完全母乳)で育てるか悩んでいるママもいるのではないでしょうか。

実際に、どれくらいのママが完母で育てているのか気になりますよね。また、母乳だけで育てることにはメリットだけでなく、デメリットも存在することも知っておきたいポイントです。

この記事では、完母の割合や完母を目指すためにできることについて解説していきます。

完母、ミルク、混合育児それぞれのメリットデメリットをチェックして、ママと赤ちゃんの気持ちやライフスタイルに合った方法を選択してくださいね。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

完母の割合は?

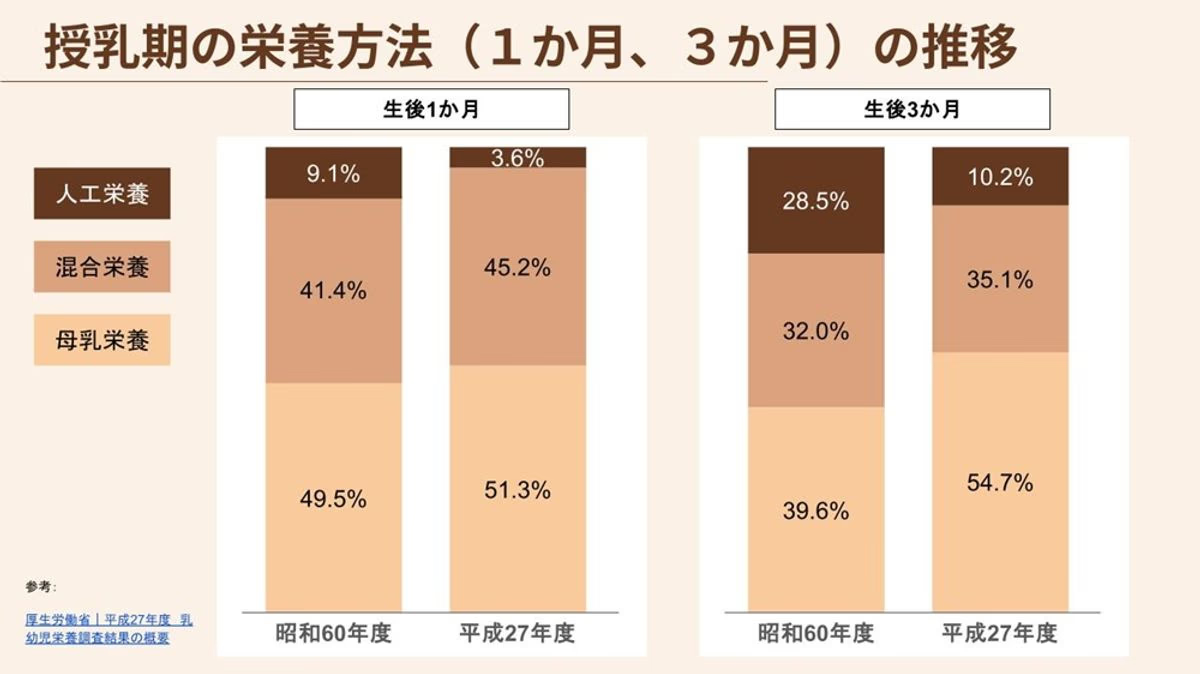

平成27年度に厚生労働省が実施した調査では、赤ちゃんを母乳で育てた割合は【生後1か月で51.3%】【生後3か月で54.7%】と、どちらも50%を超える割合になりました。半数以上のママが完母で育児をしていることになります。

また、混合とミルク育児の割合はこのように続いています。

◆混合で育てた割合

- 生後1か月:45.2%

- 生後3か月:35.1%

◆ミルクで育てた割合

- 生後1か月:3.6%

- 生後3か月:10.2%

昭和60年度の完母の割合は、【生後1か月で49.5%】【生後3か月で39.6%】だったことから、母乳で育てる割合は増加傾向にあることが分かります。

完母への移行のタイミングについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

check ✔︎

同じ厚生労働省の調査で「授乳について困ったことは?」という設問に対し、

●母乳が足りているかどうかわからない

●母乳不足気味

●授乳が負担・大変

という順に悩みが続きました。

完母、混合、ミルクのそれぞれで悩みの種類も異なることが分かります。

完母のメリット

母乳で育てることには、メリットがたくさんあることをご存じですか?

これから母乳で育てようと思っている人や、母乳のメリットを知ったうえで子育てに臨みたい人は参考にしてみましょう。

免疫物質が多く含まれ感染症にかかりにくくなる

母乳には免疫物質や栄養がたっぷり含まれています。

まだママの体の外に出てきて間もない赤ちゃんには、菌やウィルスなど敵がいっぱい。体を感染症から守ってくれるのも、母乳の大きな役割です。

実際に、生後6カ月までの期間を完母で育てることで、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりにくくなると言われています。乳幼児突然死症候群の確率が下がるという研究結果も。

また、アレルギーや気管支炎の発症を抑制する効果があるなど、さまざまなメリットが期待されています。

母乳に含まれる栄養について詳しく知りたい人は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね!

口腔発達に効果がある

母乳育児は、赤ちゃんの口腔発達に良い効果があります。

赤ちゃんは母乳を吸う時に、舌で乳輪や乳首をキャッチし、一生懸命口の動かし方を工夫しながらおっぱいを飲んでいるのです。

母乳を吸うときの顎を動かす作用により、顎の関節や口周りの筋肉の発達が促され、口腔発達に効果があるとされています。

その結果、ミルクを吸い取りやすい哺乳瓶よりも顎の骨の成長が促され、歯並びがきれいになる効果も期待できます。

母子のスキンシップになる

母乳育児は、母子の貴重なスキンシップの機会!

授乳という行為自体が、単に栄養を赤ちゃんに与えるだけでなく、ママの肌と赤ちゃんが触れ合う絶好の機会になっているんですよ。

ママの心が癒されるだけでなく、赤ちゃんもママに触れることで精神的に安定します。ママの愛情をたくさん感じる機会として、母乳育児は有効です。

産後の回復など母体にも良い影響を与える

完母で育てることは、赤ちゃんだけでなくママにもよい影響があります。

母乳分泌中は排卵が止まるため、子宮の休息期間になります。子宮が休まることで産後の回復が早まる効果が期待できるでしょう。

さらに、おっぱいを吸われることにより子宮の収縮が促され、子宮の回復を早める効果も。

また、母乳育児では、1日の授乳で最大500kcalを消費すると言われています。妊娠期間に太ってしまい体型の変化を気にしているママにとっては、授乳をすることでダイエット効果が期待できます。

ただし、母乳を作るためには栄養摂取も欠かせません。無理なダイエットは避けましょう。

授乳中の正しいダイエットのやり方についてはこちらの記事で解説しています。

経済的である

完母で育てることは経済的なメリットをもたらします。

ミルクで育てる場合、ミルク代に加えて哺乳瓶や消毒用品などにお金がかかります。それが毎日となると、トータルでかかる金額はなかなか大きいもの。

母乳の場合は、必要経費がおさえられるためお財布にもやさしいですよ。

完母のデメリット

完母にはたくさんのメリットがあることを紹介しましたが、デメリットも存在します。

完母のデメリットを理解して、自分に合った授乳方法を選びましょう。

飲んでいる量が分からない

完母の場合、ミルクと違って飲んでいる量が分からないというデメリットがあります。

赤ちゃんの成長に関わるため、ママによってはストレスになってしまうケースも。

不安な場合はスケールを借りて定期的に赤ちゃんの体重を測ったり、母乳育児相談で相談したりすることをおすすめします。

他人に授乳をお願いできない

完母では、誰かに授乳をお願いして長時間外出することができません。

ママが病気になった時や仕事の時にお願いできないだけでなく、ちょっとしたリフレッシュもままなりません。

ママへの負担が大きくなってしまい、ストレスにつながらないように注意が必要です。

授乳間隔が短くママの負担が大きい

母乳は消化しやすく、ミルクと比べて赤ちゃんの体に負担がかからないようにできています。そのため、腹もちが悪く授乳間隔が短くなりやすい傾向があります。

「ミルクだとよく寝るけど母乳だとあまり寝ない」という声もよく耳にしますよね。

しっかり離乳食を食べるまでは、頻繁な授乳によりママへの負担が大きくなることを理解しておきましょう。

ママの食べ物や飲み物に注意が必要

カフェインやアルコールの成分は母乳に移行しやすいため、完母で育てるママは食べ物や飲み物に注意が必要です。

一児の母である筆者も、母乳育児をする中で「やっと制限の多い妊婦期間を乗り越えたのに、また制限…!」と、ストレスを感じた覚えがあります。

コーヒーや紅茶を摂取する量や授乳までの間隔に注意して、ストレスをためないように上手く付き合いましょう。

産後のカフェイン摂取について気になる方は、こちらも参考にしてみてくださいね。

おっぱいトラブルや栄養不足が起きることがある

完母では、おっぱいトラブルや栄養不足が起きることがあります。

母乳だけではビタミンK2やビタミンDなど、赤ちゃんの成長に欠かせない成分が不足しやすくなります。

ビタミンDの不足によって骨がもろくなると、変形や痛みなどの症状が現れる「くる病」になりやすく、ビタミンK2不足は「ビタミンK欠乏性出血症」という出血しやすい病気にかかるリスクがあります。

母乳の栄養不足を防ぐ方法については、こちらで詳しく解説しています!

また、母乳育児の場合は乳腺炎などのおっぱいトラブルが起きる可能性にも要注意。きちんとケアをしながら、ママと赤ちゃんの両方のトラブルを予防しましょう。

乳腺炎の対処法や予防方法については、こちらの記事で詳しく説明しています。

ミルクのメリット

母乳育児にはメリットが多くあることを紹介しましたが、ミルクで育児をする場合はどうなのでしょうか?

ここではミルクで育児をすることのメリットについて解説します。

場所を気にせず授乳できる

ミルクの場合、お出かけの時でも場所を気にせずに授乳ができます。ミルクと調乳用のお湯、哺乳瓶などの必要なものさえあればどこでも授乳可能です。

しかし、外出時に持ち物が増えてしまうというデメリットも…。

最近では、持ち運びに便利な缶タイプや紙パックタイプのミルクが販売されています。調乳用のお湯を提供してもらえる施設も増えてきました。

使えるものやサービスを活用しながら、授乳に役立てましょう。

栄養が保証されている

ほとんどのミルクは各社メーカーにより栄養バランスが保証されているため、安心して利用できます。

母乳のようにママの栄養状態で質が変わるようなことはなく、ビタミンDやビタミンK不足になる心配も少ないでしょう。

どうしても赤ちゃんの栄養面が心配な場合は、ミルクの利用を検討することをおすすめします。

ママの負担が少ない

ミルクは誰でも作れるので、ママ以外の人でも授乳できます。

パパや周囲の頼れる人にお願いをして、ママが休んだりお出かけしたりすることができる点が大きな魅力です。

食事の制限や薬の服用、おっぱいトラブルなどの心配がないため、ママの精神的な負担も和らぐでしょう。

産後に陥りやすい「産後うつ」については、こちらの記事で解説しています。

ミルクのデメリット

ミルクで育児をすることには、母乳育児と同じようにデメリットも存在します。

次は、ミルク育児のデメリットをご紹介します。

準備や後片付けに手間がかかる

ミルクを作るためには、哺乳瓶にミルクを正しく調乳し、温度を適温に設定し、授乳後は哺乳瓶を洗い消毒するなどの手間がかかります。

3~4時間ごとの授乳の度にこの手間がかかるため、人によっては育児疲れにつながることも。

少しでも準備や後片付けの手間が省けるように、ウォーターサーバーの契約やポットの準備など工夫が必要です。

経済的負担が大きい

ミルクで育児をする場合、経済的な負担が大きくのしかかります。

ミルクだけでなく哺乳瓶や消毒用具など、その他にも必要なものが多くあります。

毎日、毎週、毎月の消費と考えると、家計の大きな負担になる点に注意しましょう。

ママの免疫を与えることができない

母乳には赤ちゃんに必要な免疫物質が多く含まれますが、ミルクには含まれません。そのため、ママから免疫が与えられないデメリットがあります。

しかし、免疫は赤ちゃん自身が身につけていくもの。外での生活を通して徐々に備わっていくため、「ミルク育児だから免疫がない」と悲観的になる必要はないでしょう。

混合のメリット

母乳とミルクの両方を与えながら育児をする「混合育児」。

混合育児にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

ママ以外も授乳できる

混合育児の場合、ミルクも与えられるのでママ以外の人が授乳できます。

赤ちゃんが哺乳瓶やミルクの味に慣れることができれば、保育園など人に預ける場合でも柔軟に対応可能です。

ママが休んだり外出したりしやすいため、負担も軽減できるでしょう。

ママの気持ちが安定しやすい

混合育児は、ママの気持ちが安定しやすくなります。

母乳を与えることで「免疫物質が与えられている」「スキンシップが取れる」などの安心感が得られ、ミルクを与えることで「栄養不足や母乳不足」などの心配が払しょくできます。

授乳に対して不安な気持ちが強いママは、混合育児を検討してみても良いかもしれません。

母乳不足でも十分な量を飲ませられる

混合育児の場合、赤ちゃんに十分な量を飲ませられます。

ママの中には母乳不足を感じている人もいるかもしれません。混合育児では母乳の分泌が少なくても、ミルクで補うことができます。

ミルクに慣れていると、離乳食が進んだ時期の栄養補給としても飲ませられるので、栄養バランスが維持しやすくなるでしょう。

母乳不足で気になる「母乳が出ない原因」については、こちらをチェック!

混合のデメリット

混合育児は、母乳育児とミルク育児の両方のメリットが得られる魅力的な方法だと思われがちですが、デメリットについても知っておく必要があります。

混合育児のデメリットを詳しく見てみましょう。

どちらかに偏って上手くいかないことがある

混合育児の場合、母乳かミルクのどちらかに偏り、上手くいかないことがあります。

中でも、乳頭混乱や哺乳瓶拒否は授乳スタイルが確立する前の新生児のタイミングで起こりやすいものです。

- 乳頭混乱:赤ちゃんが哺乳瓶と母乳の吸い方の違いに戸惑い、母乳をうまく吸えなくなる状態のこと

- 哺乳瓶拒否:赤ちゃんが哺乳瓶での授乳を嫌がり、受け付けなくなる状態のこと

授乳スタイルが偏って悩んだ場合は、母乳外来に相談するとよいでしょう。

母乳外来に行くべきタイミングや相談できる内容については、こちらで解説しています!

おっぱいトラブルが起きやすい

混合育児を進める場合、おっぱいトラブルにも注意しなければなりません。ミルクを飲んだ後は腹持ちがよく、授乳間隔が空いてしまいやすくなります。

そのため、母乳量の多いママは乳腺炎になってしまうことがあります。

また、母乳の分泌には頻回授乳が大切なので、間隔が空くことで母乳の分泌量が減ってしまうケースにも注意しましょう。

授乳に時間がかかる

混合育児を進める場合、軌道に乗るまでは母乳の後にミルクを与えます。

そのため、1回あたりの授乳時間がかなりかかります。上手く進めば授乳スタイルが安定していくものの、そこまで続けることが難しく、断念してしまいやすいケースも少なくありません。

混合育児は授乳に時間がかかるものだと覚悟を決めて、授乳を続ける姿勢が求められます。

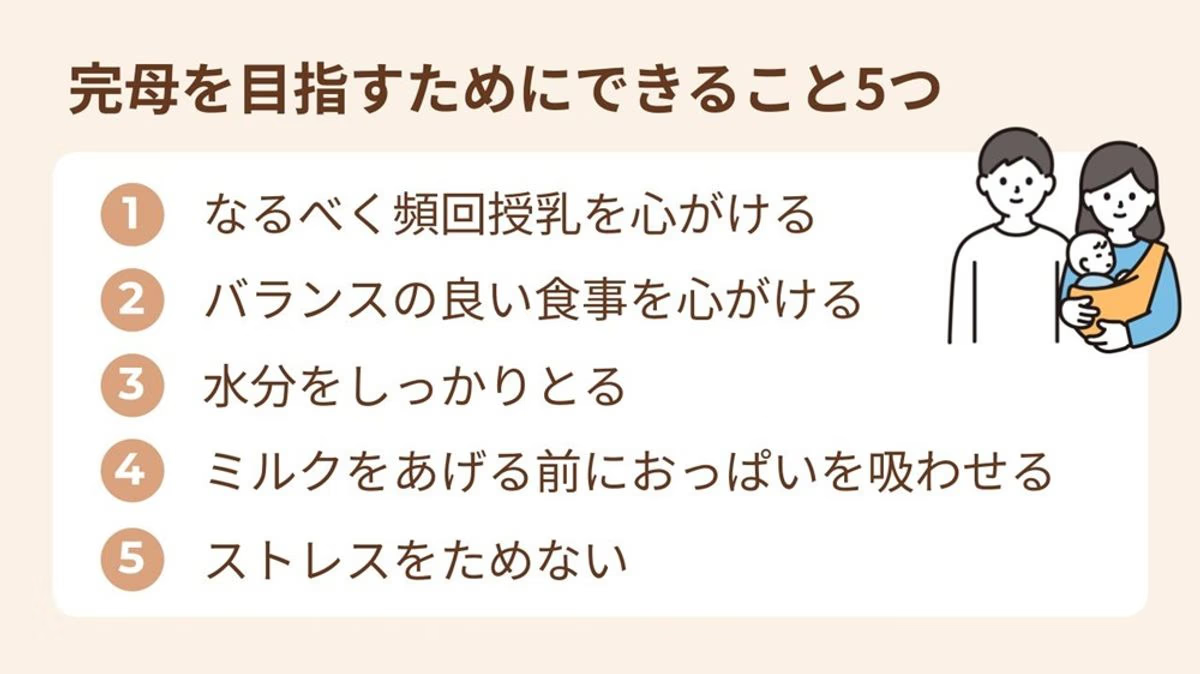

完母を目指すためにできること5つ

それぞれのメリットデメリットをチェックしたうえで「やっぱり完母を目指したいけど、どうしたらいいのか分からない」というママもいるのではないでしょうか。

最初は混合育児をしながら、徐々に完母に移行するケースもあります。

ここでは、完母を目指すためにできることを5つご紹介します。

- なるべく頻回授乳を心がける

- バランスの良い食事を心がける

- 水分をしっかりとる

- ミルクをあげる前におっぱいを吸わせる

- ストレスをためない

なるべく頻回授乳を心がける

完母を目指す場合、なるべく頻回授乳を心がけましょう。

赤ちゃんがおっぱいを吸うと、プロラクチンというホルモンの分泌が活発になり、母乳の分泌が促されます。

特に夜間は母乳が作られやすい時間帯。母乳を増やしたいのであれば、夜間は特に頻繁な授乳を意識しましょう。

しかし、慣れるまでは夜間の頻回授乳が疲労やストレスにつながりがち。

最初は腹持ちのいいミルクをあげながら、少しずつ慣れていく方法でも良いでしょう。

バランスの良い食事を心がける

質の良い母乳をしっかりと出すためには、食事のバランスを考えましょう。また、完母での授乳はかなり多くのエネルギーを消費することを知っていましたか?

厚生労働省は、授乳中の食事について気をつけることを以下のように定めています。

- エネルギーをしっかりとるために主食を中心に食べる

- 副菜でビタミン・ミネラルなど不足しがちな栄養を摂る

- タンパク質もしっかり摂る

- 乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などでカルシウムを摂る

産後の食事のポイントについては、こちらの記事でさらに詳しく説明しています!

しかし、多くのママは赤ちゃんのお世話で自分のことは後回しにしがち…。

産後の忙しい時期に、効率的に栄養を摂取するためには、サプリメントの活用がおすすめです。

完母を目指すママには「mamaco(ママコ)」がおすすめ!

完母を目指すママにおすすめなのが、授乳期専用サプリの「mamaco(ママコ)」です。

質の良い母乳を作るには「葉酸」「鉄分」「ビタミン」などの栄養素が必須。

特に完母の場合は、母乳だけが赤ちゃんの栄養源になるので、ママは摂取する栄養をより意識したいですよね。

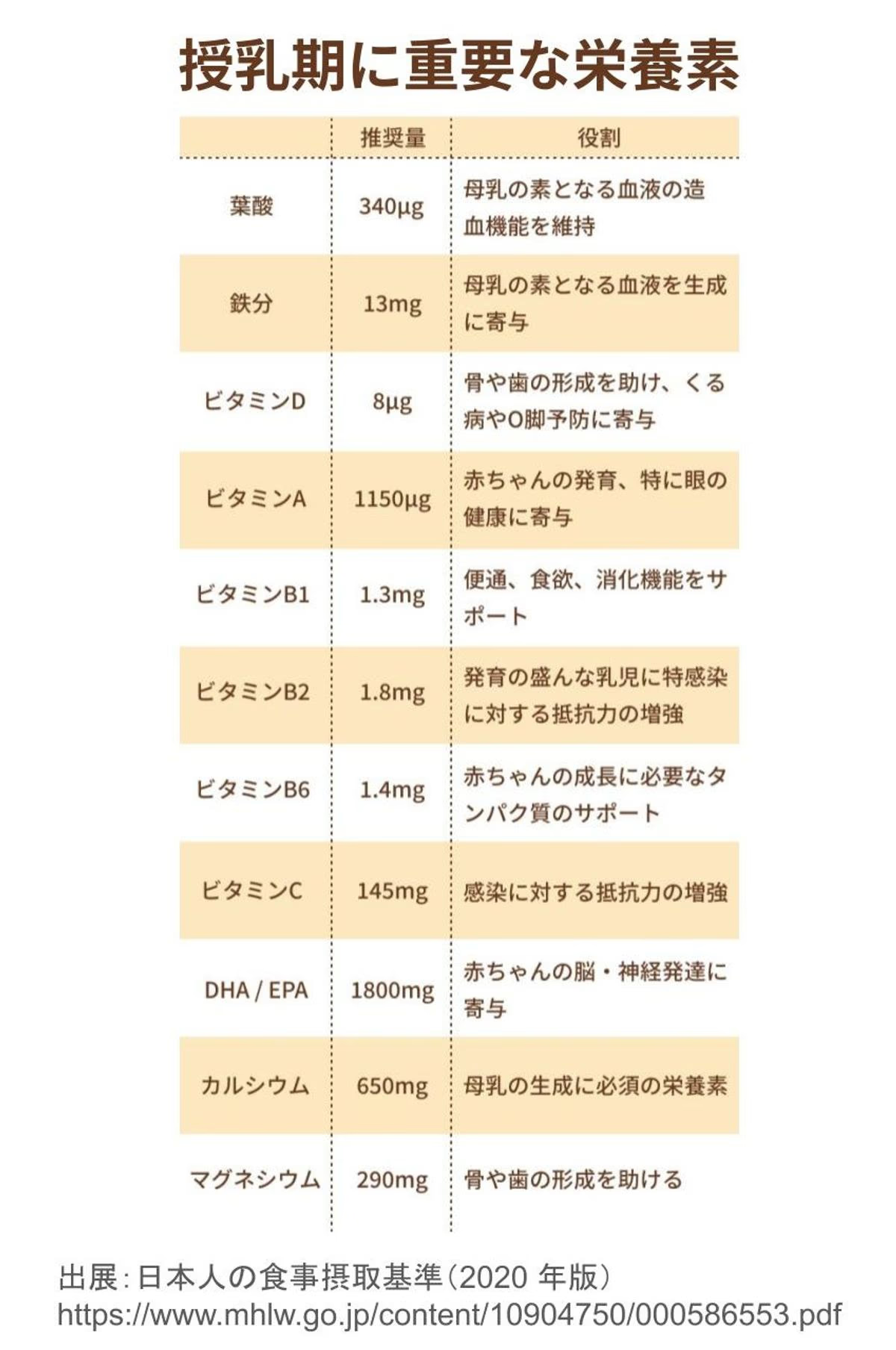

【授乳期に必要な栄養素とその役割】

- 葉酸:母乳のもととなる血液の造血機能を維持する

- 鉄分:母乳のもとになる血液を生成する

- ビタミンD:歯や骨の形成、くる病予防など

- ビタミンA:赤ちゃんの発育(眼の健康)を促す

mamacoには、栄養満点の母乳を作るための栄養素がオールインワンで配合されています。厚生労働省が勧める栄養素が過不足なくしっかり摂れますよ!

普段の食事で栄養バランスに頭を悩ませる心配が解消されるでしょう。

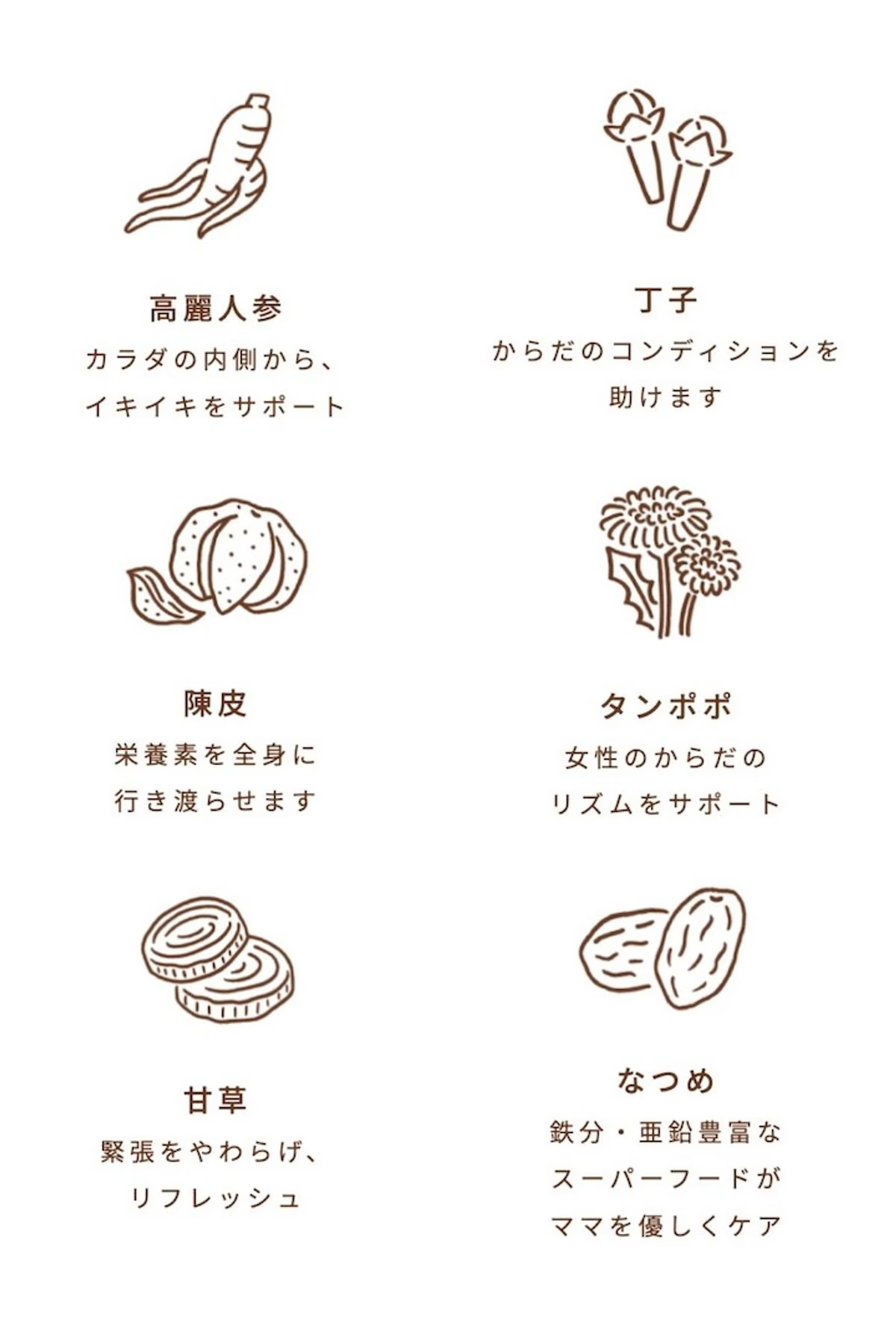

さらに、mamacoには高齢人参やなつめ、たんぽぽなどの和漢成分を配合。

天然由来のこれらの素材が産後の気分の落ち込みや育児疲れもやさしくケアしてくれます。

mamacoは、産後専用のサプリで唯一「ママリ口コミ大賞」を受賞したサプリ!子育て中の先輩ママが認めた信頼できるサプリだからこそ、手に取りやすいですよね。

mamacoは全国のドラッグストアで購入できますが、外出が難しい産後のママのために、公式サイトからも購入可能。しかも、公式サイト限定の特別価格で始められますよ!

完母を目指したいママは、1日4粒で母乳に必要な栄養を手軽に摂れるmamacoをぜひチェックしてみてくださいね!

水分をしっかりとる

母乳はママの体の水分も材料のひとつ。水分をしっかりと摂ることを意識しましょう。

普段よりもこまめに摂り、1日2Lを目安に水分補給をすることが望ましいです。

リラックス効果のあるハーブティーを飲むのもおすすめですよ。

ミルクをあげる前におっぱいを吸わせる

ミルクをあげる前におっぱいを吸ってもらうようにしましょう。

赤ちゃんがミルクでお腹いっぱいになると、おっぱいを吸ってくれなくなってしまいます。

完母を目指す場合、おっぱいとミルクの順番はとても重要です。

ストレスをためない

ストレスがたまってしまうと母乳が出にくくなることがあります。なるべくストレスをためない生活を送りましょう。

しかし、育児にストレスはつきもの。定期的に好きなことでリフレッシュをして、ストレスを解消できると良いですね。

完母を目指すこと自体がストレスになってしまう場合は、自分を追い込み過ぎず、休みながら実践しましょう。

完母もミルクも混合もメリットはさまざま!赤ちゃんとママに合った方法で授乳をしよう

厚生労働省の調査結果では、半数以上のママが母乳育児をしていることがわかりました。

しかし、赤ちゃんへの授乳方法には「母乳」「ミルク」「混合」と、さまざまな方法があります。それぞれのメリットとデメリットを理解して、赤ちゃんとママに合った方法で授乳をしましょう。

完母で育児をする場合、ママは水分補給やバランスの良い食事など、気を付けなければならないことがたくさんあります。

mamacoは、そんなママと赤ちゃんの健康に寄り添ったサプリです。

忙しいからこそ手軽に摂取できるサプリを活用して、ストレスのない授乳スタイルを確立しましょう。

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ