更新日:2025/3/10

妊娠中はいつまで仕事していいの?産休・育休の基本と働き方のポイント

妊娠が分かって嬉しい気持ちのなか、仕事をしていると

「いつまで働けるかな?」

「産休や育休はどのくらい取れるの?」

「体調が悪くなったらどうしよう…」

といった疑問や悩みが次々と浮かんできますよね。

妊娠初期はつわりなどで体調が変わりやすく、「仕事がつらいけど休むための有給も残ってないし…」と、これからの働き方に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、妊婦さんが産休まで働き続けるために知っておきたい3つのポイントについて詳しく解説します。

・産休・育休の法律と制度

・妊娠中の働き方をサポートする法律

・職場への妊娠報告のタイミングと伝え方

さらに、産休まで元気に仕事を続けるためのセルフケア方法や、妊娠中も仕事を続けた人・辞めることを選んだ人の体験談もご紹介します。ぜひ参考にしてくださいね。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaru監修・産婦人科医】まきレディスクリニック院長 風本真希先生

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医、検診乳腺超音波 認定医

毎日多くの妊婦さんの検診に立会い、相談にのっている。患者さんのお話に真摯に耳を傾けることが信条。

"葉酸だけでいい” そう思っていませんか?

実は妊婦さんに必要な栄養素は葉酸だけではありません。妊活期に比べ鉄分がより必要になるだけでなく、ビタミン・ミネラルと様々な栄養素をまんべんなく摂ることが大切です。

"体のコンディションの変化や、日常生活の成約がたくさん”。妊娠中は、体のコンディションの変化や、お腹に赤ちゃんがいるというこれまでと異なる環境の中、生活にも様々な制約が。

日々の健康に気を使い、体調管理することが大切です。

妊娠中はいつまで働ける?産休の法律と制度を確認しよう

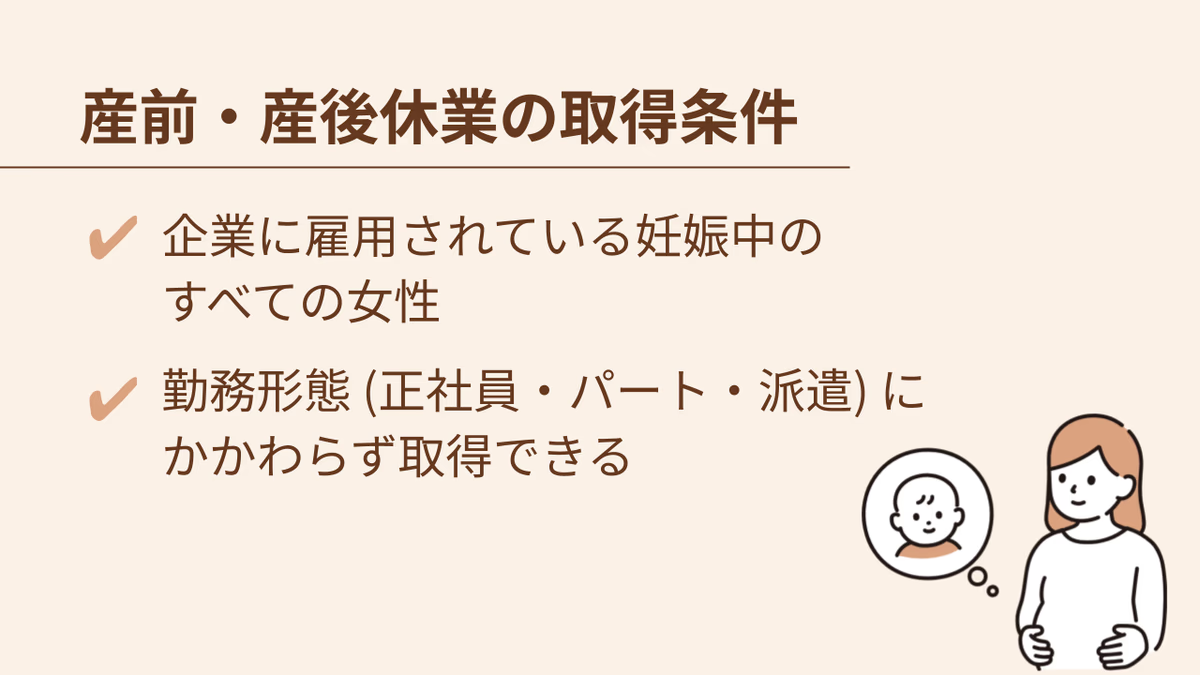

産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は、どちらも出産前~産後に仕事を休める制度。続けて取得する場合が多く混同しやすいですが、取得できる期間や対象となる人が異なります。まずは違いを理解しておきましょう。

産休はいつからとれる?

産前・産後休業は、労働基準法第65条で定められています。妊娠経過が順調な場合、妊娠33週目まで働いて34週から産前休業に入るのが一般的です。

しかし、産前休業は任意なので、本人が希望すれば出産直前まで働くことも可能です。

| 産前休業 | 産後休業 |

|---|---|

| 任意 産前休業を取得するには会社に申請する必要があります | 義務 産後休業の8週間のうち6週間は就業が禁止されており、就業できません |

| 出産予定日から6週間(42日)前から(※) 労働基準法第65条により、本人の希望があれば就業可能 ※多胎妊娠の場合は14週間前から | 出産翌日から8週間(56日)まで ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合で、医師が支障ないと認めた業務については就業が可能 |

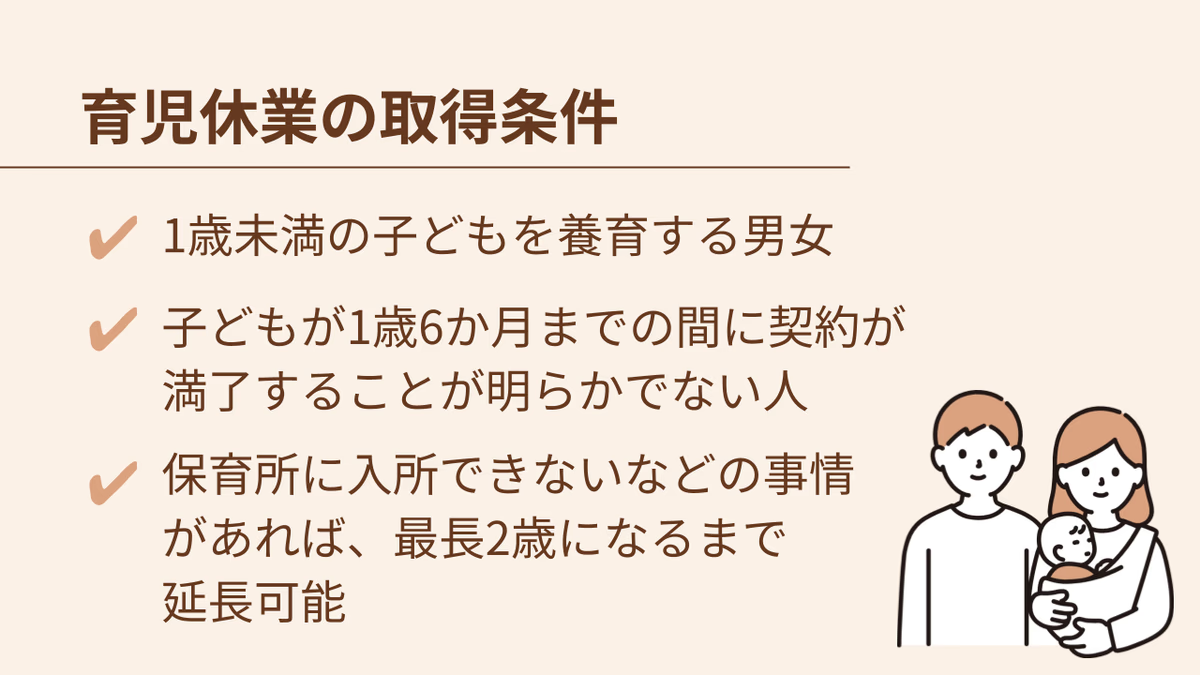

育休の期間と条件は?

育休(育児休業)は、子育てのために引き続き休むことができる制度です。男女問わずに取ることができますが、産休とは異なり、取得には一定の条件があります。

育休は働く人の権利ですが、取得は義務ではありません。希望する場合は、育休を取らずにすぐに仕事に復帰することも選べます。

知っておきたい妊娠中の働き方をサポートする法律

産休に入るまでの期間、妊娠中の体への負担を少しでも減らして安心して働けるようにサポートしてくれる「母性健康管理措置」などの制度があるのをご存じですか?

ここからは、妊娠中の働き方に関する労働基準法と男女雇用機会均等法について、わかりやすく解説します。必要なときにしっかり活用できるように、制度の内容をチェックしておきましょう!

妊婦健診・通勤緩和・休憩時間や回数に関する法律(母性健康管理の措置)

男女雇用機会均等法では業主に対し、妊娠中の女性従業員に対する「母性健康管理措置」を定めています。そのなかで、気になる人の多い「妊婦健診」「通勤緩和」「休憩時間」について解説します。

妊婦健診を受ける時間の確保

勤務時間中に妊婦健診に行く必要がある場合、会社は健診に必要な時間を確保することが義務づけられています。この時間が有給になるか無給になるかは会社の規定によりますので、確認しておきましょう。

check ✔︎

保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(男女雇用機会均等法第12条)

【妊娠中】

・妊娠23週まで:4週間に1回

・妊娠24週から35週まで:2週間に1回

・妊娠36週以後出産まで:1週間に1回

【産後(出産後1年以内)】

・医師等の指示に従って必要な時間を確保する

妊娠中の満員電車を避ける通勤緩和

妊娠中ストレスに感じる方が多いのが満員電車。そのストレスがつわりの悪化や流産、早産につながるおそれがあるため作られた制度が「通勤緩和」です。

医師や助産師から指導を受けた場合は、会社に申請することで対応してもらえます。

check ✔︎

妊娠中の通勤緩和(男女雇用機会均等法第13条)

・時差通勤の適用

・フレックスタイム制度の適用

・勤務時間の短縮(1日30分~60分程度)

・混雑の少ない交通手段・通勤経路への変更 など

妊娠中の休憩に関する措置

つわりがひどい時期や臨月近いおなかの大きい時期など、妊娠中は普段のように働けない人もめずらしくはありません。

このような体調不良について医師や助産師から指導を受けた場合は、会社に申請して無理なく働ける環境を整えましょう。

check ✔︎

妊娠中の休憩に関する措置(男女雇用機会均等法第13条)

・休憩時間の延長

・休憩回数の増加等の措置

・休憩時間帯の変更 など

妊娠中の労働環境・労働時間に関する法律

労働基準法では「母性保護規定」が定められており、妊娠中の女性が重いものを持つ仕事や、有害なガスが発生する場所での作業など、体に負担の大きい業務をすることを禁止しています。

この制度は、医師の指導がなくても利用できますので、妊娠がわかったらすぐに相談しましょう。

check ✔︎

妊産婦等の危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条)

妊産婦等は、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就くことはできません。

妊婦の軽易業務転換(労働基準法第65条)

現在の担当業務が妊娠中に負担となる場合は、会社に申請すれば、他の軽易な業務に転換することができます。

妊産婦に対する変形労働時間の適用制限(労働基準法第66条)

変形労働時間がとられる場合にも、妊産婦が請求すれば、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働する必要はありません。

妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(労働基準法第66条)

妊産婦が請求すれば、時間外労働、休日労働又は深夜業をする必要はありません。

母性健康管理指導事項連絡カードとは

「母健連絡カード(母性健康管理指導連絡カード)」とは、医師や助産師からの指導内容を会社へ伝えるためのカードのこと。「母健カード」や「母性カード」とも呼ばれています。

働くなかで気になることがあれば医師に相談し、特別な措置が必要と診察された場合は母健連絡カードに記入してもらい、会社へ提出しましょう。

母健連絡カードは厚生労働省のホームページからダウンロードできるほか、多くの母子健康手帳にも様式が載っているので、コピーして使うこともできます。

参考:厚生労働省 母健連絡カードについて|妊娠出産・母性健康管理サポート

職場への妊娠報告はいつする?伝え方のポイント

産休育休の制度を確認する以外にやるべきこととして、職場への妊娠報告は、これからの働き方や人間関係にも影響する大切なこと。

マナーに気をつけて伝えることで、周りの理解や協力を得やすくなり、妊娠中も産後も働きやすい環境を作ることができます。

ここでは、職場に妊娠を報告するベストなタイミングや伝え方のポイント、報告する時に押さえておきたいマナーについて詳しく解説します。

直属の上司には妊娠初期に

妊娠が分かったら、できるだけ早い段階で直属の上司に報告するのが理想です。

安定期に入るまでは伝えたくないと考える方もいるかもしれませんが、妊娠初期はつわりや体調不良の影響で、急な欠勤や遅刻・早退が必要になることもあります。そういった可能性を踏まえ、上司だけには先に伝えておくのが安心でしょう。

伝え方のポイント

まず事前に、メールで「ご報告したいことがある」と約束をしましょう。しかし、どんなに忙しい上司でも妊娠報告までメールで済ませてしまうのはNG。必ず口頭で伝えるようにしましょう。

check ✔︎

事前に準備しておきたい妊娠報告の内容

・妊娠週数と出産予定日

・現在の体調・業務への影響

・対応をお願いしたいこと(勤務時間の調整、立ち仕事の軽減など)

・退職・復職の意向

・産休期間の予定

・同僚への報告タイミング

同僚は安定期、取引先には産休1か月前に

同僚への妊娠報告は、安定期(妊娠16週以降)に入り、体調が落ち着いてきたころが目安です。

朝礼やミーティングの場でまとめて伝えるのが一般的ですが、個別に伝えたい場合は、ランチのときなど業務の邪魔にならないタイミングを選ぶとよいでしょう。

取引先への報告は、産休に入る1か月前が目安。ただし、長期プロジェクトの途中で引き継ぐ必要がある場合などは、上司と相談し、必要に応じて早めに伝えるようにしましょう。

報告するときのマナー

職場には、妊活中の方など妊娠の報告を聞くとつらい気持ちになる事情を抱えている方がいるかもしれません。そういった背景にも配慮しながら伝えるようにしましょう。

報告するときは、産休に入る時期や職場復帰の予定など、業務に関わることを明確に伝えることが大切です。また、体調不良時や妊婦健診などで業務のフォローをしてもらった場合は、謝罪と感謝の気持ちをしっかり伝えましょう。

こちらはつわりや妊娠中のトラブルに関する記事です。妊娠中も仕事を継続する際の体調不良についてあらかじめ理解しておくことで、上司や同僚への報告や相談がより具体的でスムーズになります。ぜひ参考にしてみてください。

産休まで元気に仕事を続けるためのセルフケア

妊娠中は体調管理が不可欠です。しかし、つわりや体調不良、気分の浮き沈みなど、妊婦さんの体はとてもデリケート。自分の体と赤ちゃんのことを第一に考えながら、無理せずできる範囲で仕事に取り組むことが大切です。

ここでは、仕事を続けながらも元気に過ごすためのセルフケアについて解説していきます。

バランスの取れた食事を心がける

おなかの赤ちゃんはお母さんが摂る栄養をもとに成長するため、妊娠中は栄養バランスがとても重要です。食事の際は、できるだけ多くの食品を摂ることを意識しましょう。

迷ったときには「和食」がおすすめ。和食は洋食に比べて、油やカロリーの摂りすぎを予防することができます。また、味噌汁や煮物で野菜をしっかりと摂りやすいのもポイント。

献立を考える際に、とくに意識的に取り入れたい栄養素は以下の5種類です。

| 栄養素 | 理由 | 多く含まれる食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | おなかの赤ちゃんの体を作る主成分。筋肉や血液などを作る栄養素 | 肉や魚、卵、大豆製品、乳製品など |

| 葉酸 | 細胞の分裂や成熟にも大きく関わる。胎児の先天性異常のひとつ神経管閉鎖障害のリスクを低減する効果がある | ほうれん草、ブロッコリー、かぼちゃ、グリーンアスパラガス、納豆、いちご |

| ビタミンD | おなかの赤ちゃんの骨の成長と形成を助ける重要な栄養素 | 魚類(鮭、まぐろ、いわしなど)、きのこ、卵(卵黄) |

| 鉄 | 酸素や栄養を赤ちゃんに運ぶ血液を作る働きがある。妊娠中は血液の量が増え貧血になりやすいため、積極的な摂取が必要 | レバー、カツオ、しじみ、あさり、豆腐などの豆類、ほうれん草、小松菜、ひじき |

| カルシウム | 赤ちゃんの骨や歯の形成に欠かせない栄養素。不足するとママの骨粗鬆症を引き起こし骨折につながることも | 牛乳、ヨーグルトなどの乳製品、骨ごと食べられる小魚、海藻類、青菜 |

バランスの取れた食事やおなかの赤ちゃんを育てる栄養素について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もチェックしてくださいね。

サプリを活用して体調ケア

妊娠中の食事はバランスが大切だとわかっていても、つわりや食欲の変化で思うように食べられなかったり、日々の仕事が忙しくて食事の内容が偏ったりすることもありますよね。

「こんな食生活で赤ちゃんに影響はないかな…」と不安になっている妊婦さんにおすすめなのが、妊婦さん向けのサプリメントを活用すること。

妊娠中に必要な栄養にはさまざまなものがありますが、なかでも葉酸は、厚生労働省も食事とあわせてサプリメントでの摂取を推奨している栄養素です。

葉酸をはじめとした栄養素がオールインワンで取り入れられるサプリを選んで、ママの体調管理と赤ちゃんの成長をサポートしていきましょう。

妊娠中の体調管理にはmamaruがおすすめ

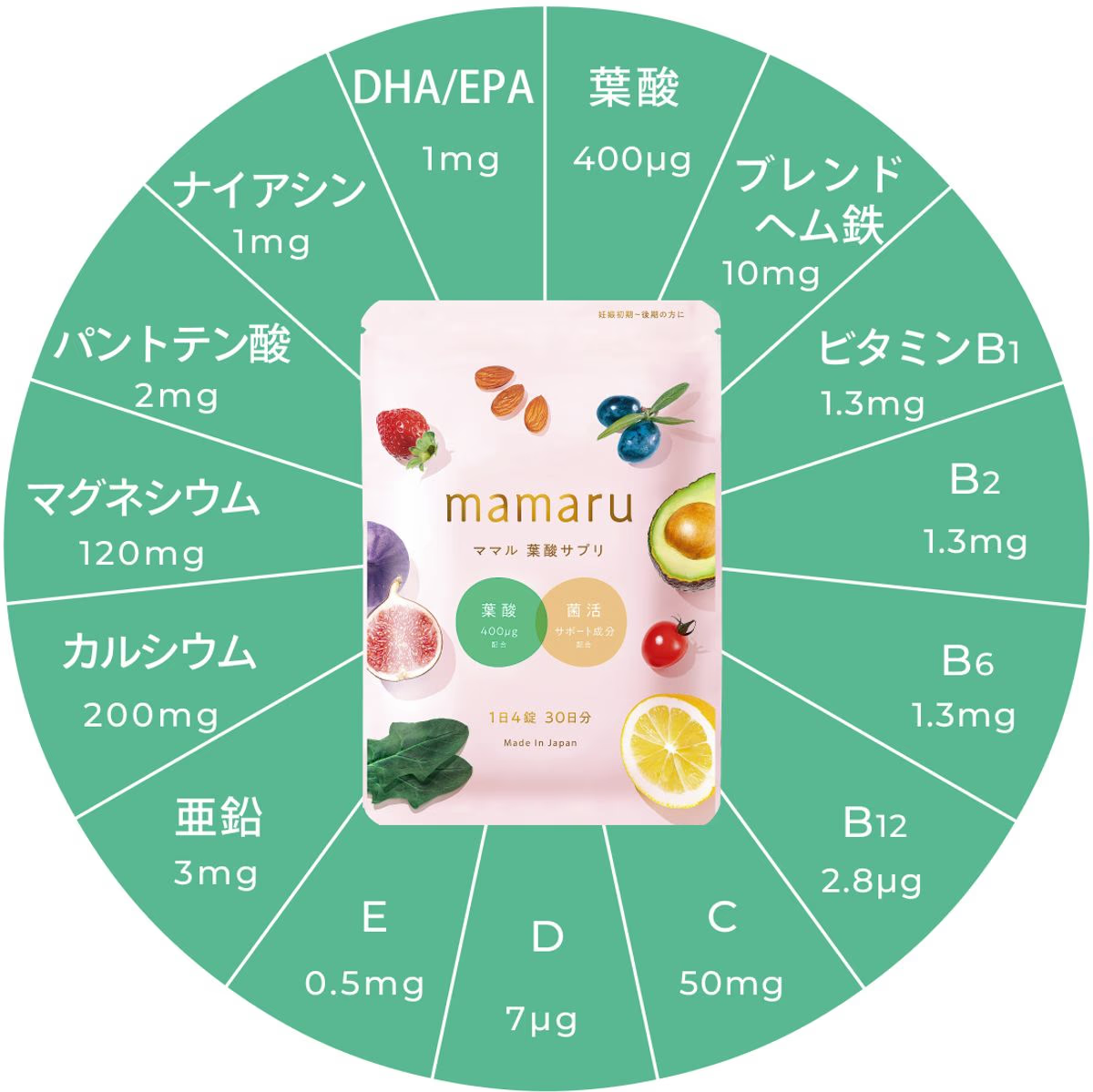

ここまで紹介してきた妊娠中に必要な栄養をしっかり補えるのが、妊婦さんのために作られたサプリメント「mamaru(ママル)」です。

mamaruは、妊娠中に積極的にとりたい葉酸・たんぱく質・鉄分・カルシウムに加え、鉄の吸収を助けるビタミンCや、カルシウムの吸収をサポートするビタミンDも配合。必要な栄養素をバランスよくとれるよう設計されています。

また、多くの妊婦さんが悩む便秘などのおなかのトラブルをサポートするため、腸内環境を整える乳酸菌・ラクトフェリン・食物繊維もプラス。妊娠中の体調管理をこれひとつでトータルでサポートしてくれます。

さらに嬉しいのが、mamaruは業界最小サイズの飲みやすい粒を採用していること。天然由来のコーティングでニオイを抑えているので、つわりがつらいときでも負担を感じにくい工夫がされています。

とくに妊娠初期は食事が思うようにとれず、栄養が不足しがち。そんなときは、小さくて飲みやすいmamaruを活用して、必要な栄養を無理なく補給していきましょう。

多くの妊婦さんに選ばれているmamaruは、全国4000店舗以上のドラッグストアで販売中!

ただし、お得に買うなら公式サイトからがおすすめです。公式サイト限定の特別価格をご用意しているだけでなく、忙しい仕事の合間に買いに行かなくても、自宅に届くのも嬉しいポイントですよ!

葉酸サプリは妊娠中ずっと続けるもの。mamaruのお得な定期購入を賢く活用して、妊娠中の体調管理に役立ててくださいね!

\mamaruを一番お得に始めてみる/

十分な睡眠を確保

妊娠中は、ホルモンバランスの変化や頻尿、胎動などの影響で眠れなくなることがあります。特に妊娠後期になると、おなかの圧迫感や動きにくさから、寝つきが悪くなる方も多いようです。

ぐっすり眠るためには、日中の仮眠は15分程度にとどめること、就寝前にパソコンやスマホのブルーライトを避けることがポイント。

抱き枕やクッションなどを活用して、楽に寝られる姿勢を探してみるのもよいでしょう。

適度な運動を取り入れる

妊娠中の適度な運動は、体重管理や体力維持、ストレス解消、便秘改善など、さまざまなメリットがあります。

ウォーキングやマタニティヨガ、マタニティスイミング、自宅でできる簡単なストレッチなど、負担の少ない運動がおすすめです。

ただし、妊娠中に無理は禁物。必ず医師に相談し、許可を得てから取り入れるようにしましょう。体調と相談しながら、無理のない範囲で楽しんでくださいね。

ストレスを溜めない

妊娠中は、ホルモンバランスや体調の変化、出産への不安などから、ストレスを感じやすくなります。ストレスはママ自身だけでなく、おなかの赤ちゃんにも影響を与える可能性があるため、できるだけため込まないことが大切です。

無理に我慢し続けると、最悪の場合、うつ状態に発展してしまうことも。

そうならないためにも、出産前のいまだからこそできる趣味を楽しんだり、パートナーや友人とリラックスして話したりしながら、ストレスを少しずつ発散していきましょう。

妊娠中のうつが心配な人はこちらの記事が参考になりますよ。

また、妊娠や出産への不安が大きいときは、マタニティクラスや母親学級に参加して、同じ状況の妊婦さんと交流するのもおすすめ。心強い妊婦友だちができるかもしれませんよ。

妊娠して仕事を続けた人・辞めた人のリアルな声

妊娠後も仕事を続けた人、辞めた人には、それぞれどんな理由があるのでしょうか? 20代・30代の女性が多い職場で、筆者が同僚たちから実際に聞いた話をご紹介します。

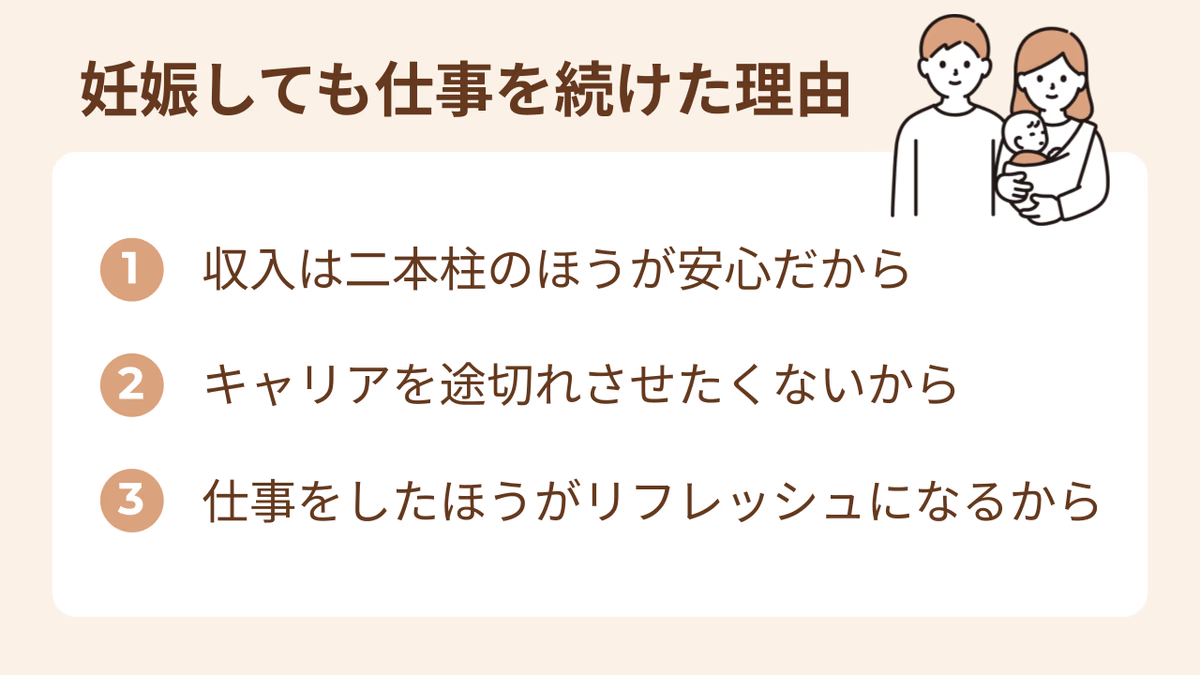

妊娠しても仕事を続けた人の理由

産休まで働き、育休後に復帰した人は約8割。その後も問題なく働き続けている人がほとんどでした。

仕事を続ける理由として最も多かったのは「経済的な理由」。次いで、キャリアを継続したい、社会とのつながりを持ち続けたいといった声が多くありました。

◆実際の声

- 「子どもの教育資金を考えると、やっぱり収入は二本柱のほうが安心」

- 「キャリアを途切れさせたくないから、妊娠前に育児と両立できる会社に転職した」

- 「仕事内容に不満はないし同僚にも恵まれているので、産後も復帰してずっと続けたい」

- 「復帰後にたいへんなら辞めるという選択肢も考えていたけれど、家で子どもだけと向き合うより、仕事をしたほうが気晴らしになってリフレッシュになった」

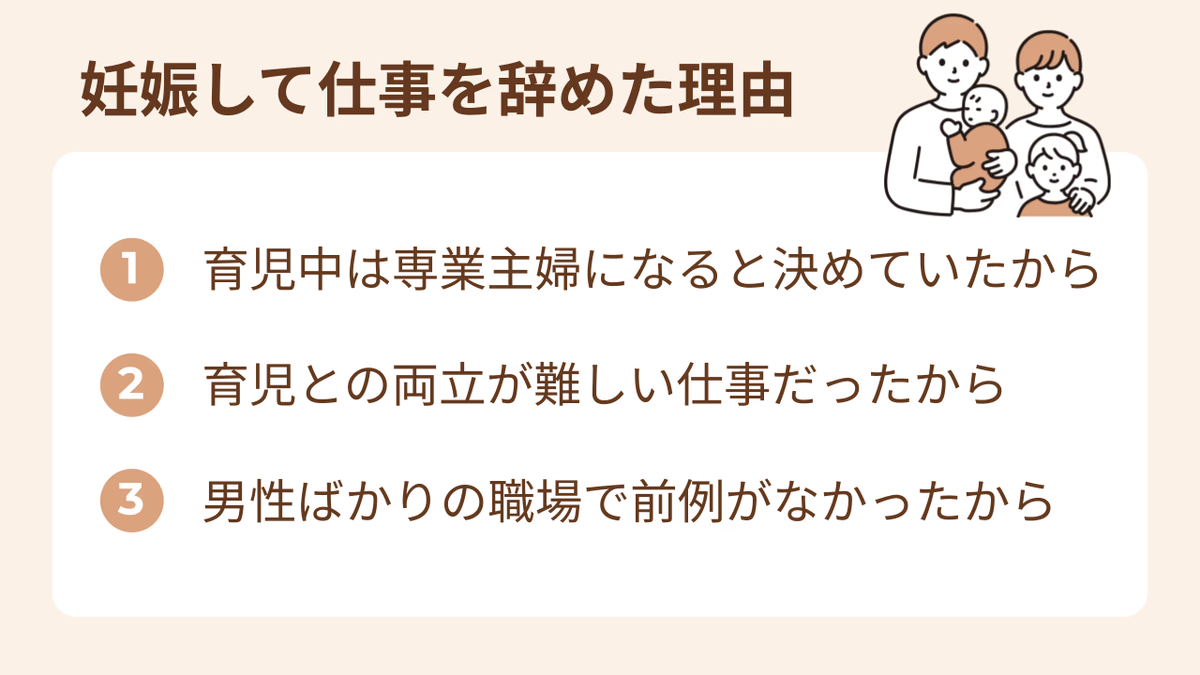

妊娠して仕事を辞めた人の理由

妊娠を機に仕事を辞めた人は全体の2割ほど。妊娠中に悩んで辞めるというより、出産後の生活を見据え、夫や家族と相談して妊娠前に決めていた人がほとんどでした。

◆実際の声

- 「結婚を決めたときに、子どもが小さいうちは専業主婦になると決めていた」

- 「妊娠する前から、子どもができたら子育てをしながら夫の仕事を手伝うと決めていた」

- 「男性ばかりの職場で立ち仕事も残業もある仕事なので、育児との両立は難しいとあらかじめ考えていた」

妊娠中に仕事を続けるか迷っている人が考えるべきポイント

妊娠を機に仕事を続けるか辞めるか迷っている方は、以下の3つのポイントを考えてみるとよいでしょう。

1. 経済的な心配はないか

仕事を辞めることで家計にどのくらい影響があるのかをシミュレーションしてみましょう。

出産や育児には思った以上にお金がかかります。特に、子どもの教育資金や生活費を夫の収入だけでまかなえるか計算してから決断すると安心です。

2. 一旦辞めても再就職できるか

「育児が落ち着いたら再就職すればいい」と考えている場合は、今の仕事を辞めたあと、希望する条件で再就職できるかを考えておきましょう。

専門職などの経験を活かせる職種ならブランクがあっても復帰しやすい傾向がありますが、そうでない場合はブランクにより再就職のハードルが上がることも。求人の状況を事前にリサーチしておくのがおすすめです。

3. キャリアが途絶えることに問題はないか

「仕事にやりがいを感じている」「キャリアアップを目指したい」と考えている方にとって、育児によるブランクは将来的な不安につながることも。

いまの環境では仕事と育児の両立が難しいと感じる場合でも、時短勤務やリモートワークなど、柔軟な働き方ができないか一度上司に相談してみるのもおすすめです。

周りのサポートを受けながら、無理なく働き続けられる方法が見つかるかもしれませんよ。

妊娠中の仕事は無理なくが基本!産休まで元気に過ごすための体調ケアも忘れずに

今回は、妊娠中にいつまで仕事を続けられるのか、そして産休・育休の制度について詳しくご紹介しました。

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得可能ですが、産休は任意のため、希望すれば出産直前まで働くこともできます。

ただし、どのタイミングまで働く場合でも、医師と相談しながら、自分にもおなかの赤ちゃんにも負担のないように過ごせると安心ですね。

また、つわりや体調不良でつらいときや、仕事が忙しいときこそ、栄養バランスを意識することが大切です。妊娠中に必要な栄養素がぎゅっと詰まったmamaruをうまく取り入れながら、産休まで元気に過ごしてくださいね。

参考文献:

産前・産後休業を取るときは|妊娠出産・母性健康管理サポート(厚生労働省)

妊娠中の女性労働者への対応|妊娠出産・母性健康管理サポート(厚生労働省)

働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について(厚生労働省)

知っておこう。育児休業制度 [パンフレットPDF]|(厚生労働省)

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ