更新日:2025/3/4

産後やってはいけない姿勢はある?カラダの回復を早めるポイントを助産師が徹底解説!

産後のママのカラダは、妊娠前のカラダに戻ろうとしている大事な時期。この時期の姿勢によって、もしかしたら”全身のゆがみ”に繋がる可能性も...!

カラダがゆがむと腰痛や肩こりだけでなく、体型や体調にまで影響することもあります。

今回の記事では、産後やってはいけない姿勢について解説するとともに、カラダの回復を早めるポイントについて助産師が徹底解説していきます。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

【シーン別】産後やってはいけない姿勢

まずは、産後にやってはいけない姿勢とその理由をシーン別に紹介していきます。

NGな座り姿勢

産後は、出産によって開いた骨盤がもとに戻ろうとしている時期です。そのため、骨盤が左右非対称になる姿勢や、骨盤が傾いた状態で負荷がかかる姿勢はNG。

以下の3つの座り方は、骨盤のゆがみに直結してしまいます。

- 足を組んで座る

- 横座り(おねえさん座り)

- 内股座り(ぺたんこ座り)

足を組んで座る

足を組んで座ることで、骨盤は左右のどちらかに傾いたまま負荷がかかります。

例えば、右足を上にして足を組むと、骨盤の右側が上がり、骨盤の左側が下になります。その状態で座ったまま過ごすと、骨盤の左側に体重がかかり続け、骨盤がゆがむ原因になってしまいます。

しかし、足を組むのがくせになっているママには、我慢するのがつらく感じてしまうこともあると思います。そのときは、足首だけで組むようにすると、骨盤への負担はほとんどかからずにすむのでおすすめです。

横座り(おねえさん座り)

正座の姿勢で足がつらい方は、足を左右のどちらかに崩した横座りをすることがあると思います。

この横座りは、骨盤が左右のどちらかに傾いたまま体重がかかるので、実は骨盤にかなり負担がかかる姿勢。産後は控えましょう。

内股座り(ぺたんこ座り)

内股座りは、正座の姿勢から両足を左右それぞれに広げてお尻を床につけて座る姿勢です。

骨盤の左右のバランスは並行ですが、骨盤が後ろに傾いた状態で体重がかかるため、骨盤が開いた状態になりやすい姿勢です。

また、猫背にもなりやすく、全身のゆがみにもつながる姿勢なので避けましょう。

産後におすすめな座り姿勢

座るときには、お尻のお肉をかき分けて坐骨を椅子にしっかりとつけ、骨盤を立てて背筋を伸ばすことを意識しましょう。このとき、膣を引き締めるように力を入れることで下腹部に力が入り、正しい姿勢が保ちやすくなります。

さらに骨盤底筋(骨盤の中にある内臓を支えている筋肉)を鍛えることもでき、産後のママが悩みがちな尿漏れ予防にもなります。

NGな立ち姿勢

立っている姿勢でも、左右どちらかに荷重がかかっている状態が続くとカラダがゆがむ原因となります。

片足に重心をかけると、骨盤だけでなく、肩から背骨にかけても左右非対称になり、全身がゆがみやすくなります。立っているときには、両足に均等に体重がかかるように意識しましょう。

また、産後は妊娠中に重たいお腹を支えていたことで、反り腰になりやすい方もいるので注意しましょう。

バッグをいつも同じ肩にかけて持つことも、バッグをかけている肩や骨盤が下がりやすくなるのでNG。バッグは左右交互に持つようにするといいですね。

NGな寝る姿勢

産後にNGな寝る姿勢はうつ伏せで寝ることです。

特にうつ伏せで寝た状態で、頭を上げてスマートフォンを見たり本を読んだりすることは、腰に負担がかかるので避けましょう。

産後には腰痛に悩まされるママも多いです。産後は、仰向けで寝るのがカラダがゆがみにくくおすすめ。

仰向けに寝ると腰が痛い場合には、膝にクッションやタオルを入れて膝を少し曲げた状態を保つと楽になりますよ。

産後はなぜ姿勢に気をつけないといけないの?

実は産後は特に、骨盤のゆがみができやすい時期です。

その理由は2つあります。

- 妊娠中から分泌されるリラキシンによって関節や靭帯がゆるんでいる

- 経膣分娩(産道を通って赤ちゃんを出産する方法)によって骨盤が開いた状態になっている

「リラキシン」は、全身の関節や靭帯を緩めるはたらきのあるホルモンです。

妊婦さんは赤ちゃんを出産するために、骨盤を開きやすくしておく必要があります。約3000gある赤ちゃんの通り道を広げるためには、妊娠中から準備しておく必要があります。

そのため妊娠初期から少しずつリラキシンは分泌され続け、出産を終えて数日経つとリラキシンは分泌されなくなります。

経膣分娩によって開いた骨盤は産後3〜4ヶ月ほどでもとに戻ると言われています。

しかし、全身の関節と靭帯がゆるんでいる産後に無理な姿勢をとったり、筋肉がゆるんだ状態のままでは骨盤がもとに戻りにくくなり、骨盤が歪んだ状態になってしまいます。

カラダにゆがみができないようにするために、産後は姿勢に気をつけて過ごすことが大切です。

check ✔︎

骨盤がゆがむとどうなるの?

骨盤はお尻や腰回りを支えている骨です。上半身の軸である背骨とつながっていて、カラダの中心を支える重要なはたらきがあります。

そのため、骨盤がゆがんだ状態が続くと背骨にも影響し、全身のゆがみにつながります。

全身がゆがむと肩こりや腰痛の他にも、自律神経にも影響して睡眠の質が低下するなど、カラダに様々な悪影響が出ます。

また、O脚やX脚、下腹部がぽっこりと出やすくなったり、太りやすくなったりと体型にも影響します。

帝王切開で出産したママがやってはいけない姿勢

帝王切開で出産したママは「赤ちゃんが骨盤を通ってないから姿勢は関係ない」と思いがちですが、実は、赤ちゃんが骨盤を通っていなくても、骨盤もカラダもゆがみやすくなっています。

妊娠中から分泌されるリラキシンは、帝王切開のママにも分泌されているので、経膣分娩で出産したママと同じように全身の関節や靭帯がゆるみやすくなっています。

経膣分娩のママと比べると、骨盤は閉じた状態ですが、産後の姿勢によるカラダのゆがみやすさは同じです。

また、手術ではお腹の表面から腹筋、子宮の筋肉までを切っているため、手術後には傷口に負荷がかからないように注意する必要があります。

腹筋に力を入れる姿勢や、お腹をひねる姿勢などは3ヶ月ほどは避けるようにしましょう。

姿勢のほか、帝王切開の傷を早くきれいに治す過ごし方については、こちらの記事も参考にしてくださいね。

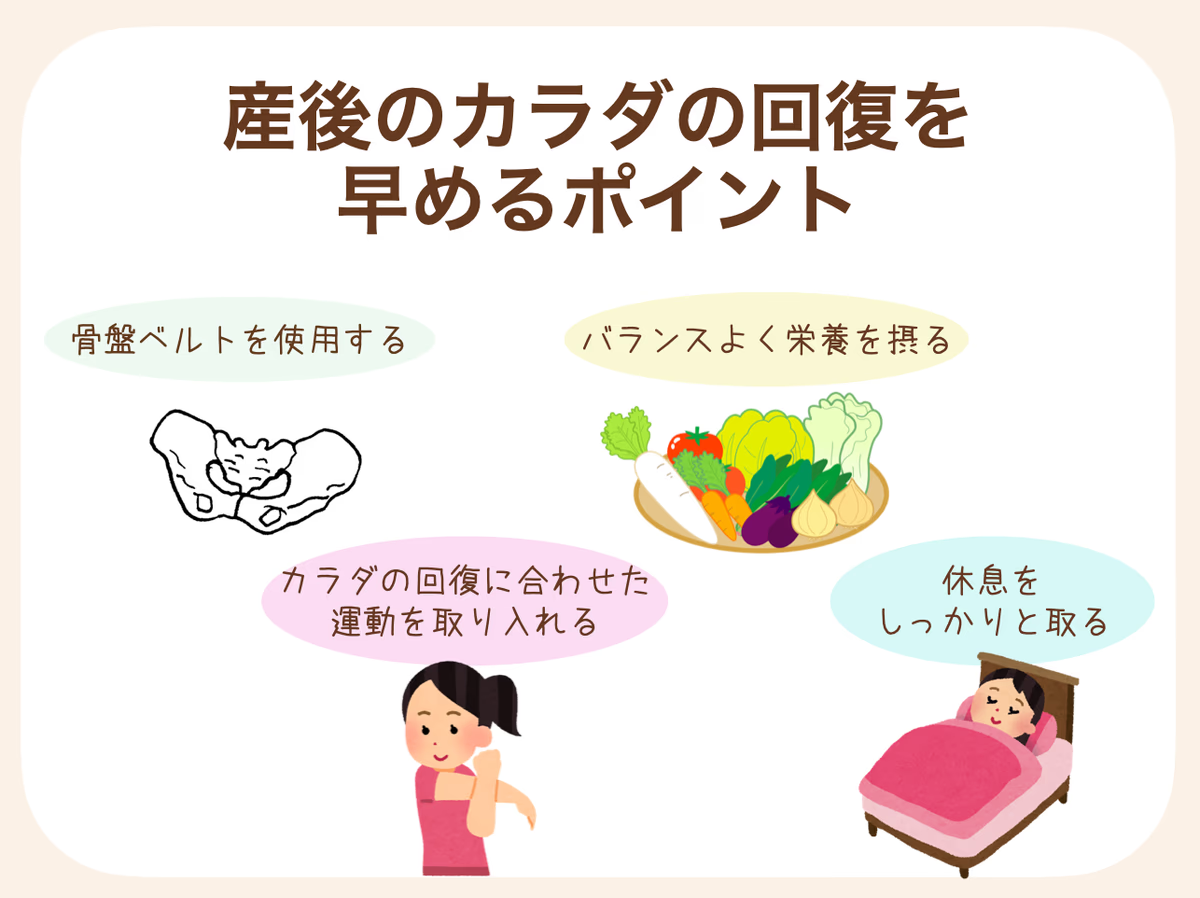

姿勢以外にもある!産後のカラダの回復を早めるポイント

出産後は忙しい育児も始まり、できるだけ早くカラダを回復したいと思うママが多いですよね。

ここでは、姿勢以外にできる産後のカラダの回復を早めるポイントについて紹介していきます。

骨盤ベルトを使用する

ママによっては出産後に立つときや歩いているときに、「骨盤がガクガクする」「腰が揺れる」といった感覚を経験する人もいます。

骨盤のぐらつきを感じるママは、骨盤ベルトを使用するようにしましょう。

骨盤ベルトをしめることで骨盤を安定させ、立ったり歩いたりしやすくなります。

腰痛を感じているママにもおすすめです。

また、骨盤をしめることで骨盤底筋の引き締めにも繋がり、産後の尿漏れ予防や子宮脱(子宮が膣から脱出する状態)の予防にもなります。

バランスよく栄養を摂る

産後は、普段以上にエネルギーと栄養を消費します。

出産直後はかなり体力を消耗し、ママによっては貧血状態になっている人も。

授乳中のママは母乳をつくるためにも栄養が必要なので、カラダの中で様々な栄養が不足しがちになります。

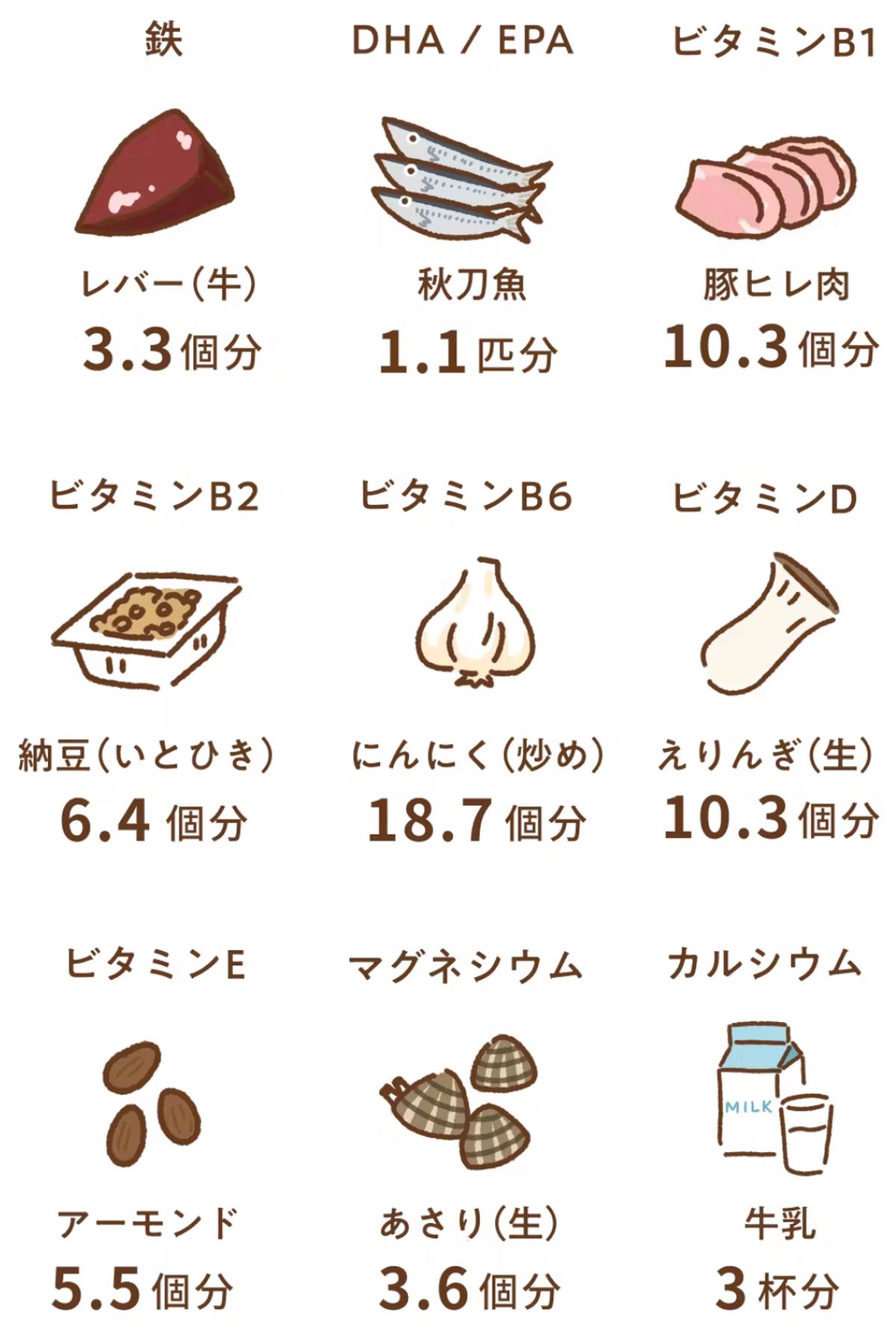

産後に必要な栄養を補給するためには、普段の食事にプラスしてこのような食材を摂取する必要があります。

産後の食事のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

産後のカラダの回復にはmamacoがおすすめ

ママのカラダの回復を早めるためには、栄養をしっかりと取ることが大切ですが、赤ちゃんのお世話もある中で栄養に気を遣った食事を用意するのはママの負担になりがち。

手軽に栄養をカバーしたいママにおすすめなのは、産後に必要な栄養をまるっとチャージできるサプリメント「mamaco(ママコ)」を活用することです。

mamacoは産後のママに多い貧血を改善してくれる鉄分も豊富に含み、ママの疲労回復もサポートしてくれます。

さらに、授乳中のママに必要な栄養をしっかりカバーできるため、赤ちゃんに栄養たっぷりの母乳を届けることもできますよ。

mamacoは産後のママのカラダのケアと赤ちゃんにとって大切な母乳の栄養、どちらも補うことができて一石二鳥です!

しかし「授乳中にサプリメントを飲むと、母乳に影響が出そうで心配」と思うママもいると思います。

実は、産後・授乳中こそサプリメントはとってもらいたいもの。赤ちゃんにとって栄養満点の母乳でも、不足しがちな栄養素もあります。

母乳に含まれる栄養についてはこちらの記事で解説しています。

産後に不足しがちな栄養素を補うためにも、安心できる製品のサプリメントを活用して栄養をチャージすることはとても大切。

産後や授乳中のサプリメントの選び方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

mamacoは、産後サプリで唯一ママ向けアプリ「ママリ」の「ママリ口コミ大賞」も受賞していて、多くの先輩ママたちが愛用している産後専用のサプリメント。

全国のスギ薬局でも取り扱っていますが、外出が難しい産後のママに向けて公式サイトからも購入可能。しかも公式サイトだけの特別価格もご用意していますよ!

栄養をたっぷり補給してカラダの回復を早めたいママは、ぜひこちらから限定価格をチェックしてみてくださいね。

カラダの回復に合わせた運動を取り入れる

出産直後はカラダを休めることが大切ですが、過度に寝たきりの状態で過ごすことはカラダにとって逆効果。激しい運動は控えたい時期ですが、カラダの回復に合わせて適度に運動することは、回復を早めることにつながります。

出産後1ヶ月は体調に合わせて、赤ちゃんのお世話と家事、ストレッチ程度にし、それ以降は散歩やヨガなどゆったりとした動きの運動を取り入れていくのがおすすめです。

ただ、育児がはじまったばかりのママのカラダは思っている以上に疲労がたまっているので、無理せずに気持ちいいと思う範囲で運動を取り入れるようにしましょう。

運動を含めた産後の過ごし方のポイントについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

休息をしっかりと取る

産後のママにとってなによりも大切なのは、休息・睡眠をしっかりと取ることです。

育児がはじまったばかりのママは、カラダもココロも疲労困憊。脳とカラダをどちらも休める必要があるので、しっかりと睡眠をとることが大切です。

しかし、産後は思うように眠れないことで悩むママも多いと思います。こちらの記事では産後に眠れない原因と対策方法について紹介しています。

まとめ

産後は、リラキシンというホルモンによって全身の関節や靭帯がゆるみやすくなっています。

出産によって開いた骨盤がもとに戻ろうとしている時期であり、この時期にカラダに無理な姿勢を取ることで、骨盤や全身のゆがみにつながります。

骨盤や全身のゆがみは、体調不良や体型の変化に影響するため、できる限りゆがみをなくしていくことが大切です。

また、産後のカラダの回復を早めるためには姿勢に気をつけるだけでなく、栄養・休息・運動も大切。

必要な栄養をmamacoでしっかりとチャージして、赤ちゃんとの毎日を健康的に過ごしていきましょう。

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ