更新日:2025/9/16

新生児の便秘の特徴は?助産師が解説する原因や解消法、受診の目安まで

新生児は、おっぱいやミルクを飲むのも、おしっこやうんちも小分けです。そのため、おむつ交換が1日に10回を越えることも珍しくありません。

では、反対にどれくらいの回数や量だと排泄が少ない状態なのでしょうか。

この記事では、新生児の便秘に関する疑問を助産師が詳しく解説します。

・新生児の便秘の特徴

・新生児が便秘になる原因

・新生児の便秘の解消法

・排便トラブルの受診の目安

この記事を読んで、赤ちゃんとの生活の不安も便秘も、すっきり解消しましょう!

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

新生児の便秘の特徴4つ

大人の便秘は、「便の回数」「排便の満足度・快適さ」で判断されますが、新生児の便秘は「便の状態」「全身状態」の判断がより重要です。

まずは、新生児の便秘の特徴について解説していきます。

排便回数が少ない

便秘かどうか判断するのに、一番分かりやすいのが「排便回数」です。週に3回未満であったり、3日以上出ていないと排便回数が少ないということができます。

しかし、新生児の便秘に明確な排便回数の基準はありません。また、母乳やミルクの種類、成長段階によっても排便回数は変化します。

そのため、排便の回数や頻度だけでなく、機嫌やおっぱいの飲み、お腹の張りや吐き戻しがあるかどうかも一緒にチェックすることが大切です。

便が硬くて出しにくい

便の性状が硬くてコロコロしている場合は、注意が必要です。

新生児の栄養源は母乳やミルクだけ。中でも母乳は水分量が多く、ミルクに比べて消化吸収が良いという特徴があります。そのため、通常は緩めの便になりやすい傾向があります。

コロコロと硬い便は、ミルク栄養がメインの場合に起こりやすく、便秘の可能性のひとつとしてチェックしておきましょう。

排便時に強い苦痛がある

便が多少硬めでも、スムーズに排泄することができている場合は、あまり心配する必要はありません。しかし、排便の際に次のような苦痛を伴うサインがある場合は、便秘の可能性があります。

- 肛門が切れる

- いきみが激しい

- 顔を真っ赤にしていきんでいる

お腹の張り、嘔吐、体重の増えが悪い

最も心配なサインは、排便回数や量などが極端に減ることにより、次のような悪影響が出ている場合です。

- お腹がパンパン・硬い

- 母乳やミルクの飲みが悪い

- 繰り返し嘔吐する

- 体重増加が悪い

反対に、機嫌が良く母乳やミルクを飲んでおり、お腹の張りや嘔吐がなければ心配ないことが多いでしょう。

新生児が便秘になる原因

次に、新生児の便秘の原因について知っておきましょう。新生児の便秘は、赤ちゃん自身が持つ特徴によって起こっていることも。

便秘の解消法についてはこちらで紹介しています。

母乳不足

新生児の便秘の原因のほとんどは「水分不足」です。もしかしたら、母乳の量や授乳頻度が少ないのかもしれません。また、ミルクがメインの場合は、母乳に比べて水分量が少ないことや、消化吸収に時間がかかることが関係しているケースも。

母乳は約9割が水分です。そのため、しっかりと飲むことができていれば、便に含まれる水分も保つことができます。また、母乳に含まれる母乳オリゴ糖は、腸内の善玉菌のエサになり腸内環境を整えてくれる働きもしています。

さらに、母乳に含まれる脂肪分や乳糖は、腸内で発酵しやすく腸の動きを促します。

母乳が足りているかどうか気になる人は、こちらをチェックしてみてくださいね。

排便機能が未熟

新生児は、まだ排便の機能が未熟です。そのため、排便機能がうまく働いていないことにより便秘が起こってしまうことも。

消化器官が未発達

新生児の腸はまだ発達途中です。そのため、排泄物を押し出す「蠕動(ぜんどう)運動」がまだ安定していません。蠕動運動がスムーズに行われないと、腸内にたまった便を送る作業が滞ってしまうため、便秘になってしまうのです。

腹筋が弱い

排便のためには、腹筋を使っていきむ作業が必要です。しかし、新生児のうちは腹筋が十分に発達していません。そのため、顔を真っ赤にしていきんでも、便がなかなか出てこないことも。

赤ちゃんは、泣いたり、手足を動かしたりすることで腹筋が育ちます。さらに、寝返りやお座りなど行動の範囲が増えていくことで、ますます発達していきます。

そのため、腹筋が弱いことが原因で便秘になっている場合は、成長とともに改善していくので安心してくださいね。

病気が隠れている

生後48時間を経過しても排便がない場合は、もしかしたら病気が隠れているかもしれません。これらの病気は、便が出ないことや肛門の異常などにより発見されることが多く、外科的な手術が必要になります。

鎖肛や直腸・肛門奇形

鎖肛(さこう)とは、肛門や直腸の出口が正常に作られていない生まれつきの病気の総称のことを言います。鎖肛は、直腸の出口がどこに開いているかで分類されます。

ヒルシュスプルング病

ヒルシュスプルング病は、腸の動きをコントロールする神経が一部欠けていることによって、便を送り出すことができない生まれつきの病気です。

新生児の便秘の解消法4選

ここからは、新生児の特徴に合わせた便秘解消法を紹介します。便の回数や量が少ないと感じたときにはぜひ試してみてくださいね。

授乳量を確認する

新生児の便秘の原因で最も多いのが、母乳の量が不足していることです。まずは授乳量の確認をしてみましょう。

母乳を飲んでいる場合、一度にどれくらい飲んでいるか分かりません。しっかりと口を動かして吸っているように見えても、飲みとりができていないケースも。

そんなときは、母乳分泌アップのためのケアを試してみましょう。

また母乳の量が気になる場合は、母乳外来などでおっぱいの状態を確認してもらったり、自宅にスケールがある場合は、授乳前後に体重を確認したりしてみても良いでしょう。

「母乳外来ってなに?」と思った方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

また、ミルクがメインの赤ちゃんは、母乳がメインの赤ちゃんより便が硬くなる傾向があります。特にミルクが濃い場合は便秘の原因になってしまうことも。

ミルクがメインの場合は、ミルクの量と同時に作り方も今一度チェックしてみましょう。

ミルクの補足量は、赤ちゃんの排泄状況と体重の増え具合を合わせてみていくことが大切です。

お腹のマッサージ

新生児の便秘解消のマッサージには、おへそを中心に時計回りに「の」の字を描くようにお腹を優しくなでる「のの字マッサージ」がおすすめです。

お腹を外から優しく刺激することで、次のような効果が期待できます。

- 腸の動きが促される

- ガスが出やすくなる

- お腹の力が入りやすくなり、便が移動しやすくなる

マッサージは赤ちゃんがリラックスしているタイミングで行いましょう。お風呂上がりの保湿ケアのタイミングで行うのもおすすめです。

ただし、授乳直後は吐き戻しの原因になることもあるため、避けるようにしましょう。

踏ん張りやすい体勢をサポートする

新生児は腹筋が弱く、上手に踏ん張れないことも珍しくありません。

膝を胸に近付けて大人が和式トイレを使用するときのようなポーズをとってあげると、腸に圧がかかりやすくなり、踏ん張りやすくなります。

首が座っていない新生児の時期は、寝ている状態で足を支えてあげると良いですよ。また、縦抱きで膝を曲げた状態にしてあげるのも良いでしょう。

綿棒浣腸

綿棒浣腸とは、綿棒の綿の部分に潤滑剤となるベビーオイルやワセリン、オリーブオイルなどを付けて、綿の部分を肛門に入れて軽く回して刺激することをいいます。直腸を直接刺激することで、自然に力が入り排便が促されます。

潤滑剤が不十分だったり、深く入れすぎたり、強く刺激すると、直腸や肛門を傷つけてしまうこともあるため、気をつけましょう。

また、授乳直後に行うと吐き戻してしまうこともあるため、授乳から30分以上経ってから行うようにしましょう。便がたまっている場合、一気に勢いよく出てくることもあるため、あらかじめ新しいおむつや吸水シートなどを敷いておくと安心ですよ。

浣腸が恐い場合は、お尻を拭くタイミングで肛門をトントンと刺激するだけでも効果的です。

赤ちゃんの便秘解消を助けるおっぱいケア

赤ちゃんの便秘予防や解消のために水分をしっかり届けるなら、お母さんの母乳の分泌を促すおっぱいケアを行うのもひとつの方法です。

母乳は消化が良く、消化や排泄機能の未熟な赤ちゃんにぴったりの栄養です。母乳をよく飲んでいる赤ちゃんは、そうでない赤ちゃんに比べて便秘になりにくい傾向があります。

母乳をたっぷり出すためのおっぱいケアを3つ見ていきましょう。

水分をとる

おっぱいの原料は血液とホルモンです。そして、母乳は約9割が水分で構成されています。そのため、母乳育児をしているお母さんは、いつもより多くの水分が必要です。

水分を摂るときには、喉の乾きを感じる前にコップ一杯程度をこまめに摂るのがおすすめです。授乳の度にコップ一杯の水分を摂るようにすると良いですよ。

ただし、利尿作用のある水分は、水分補給には適していないため注意しましょう。

♦︎利尿作用のある飲み物の例

- コーヒー

- 紅茶、緑茶

- 烏龍茶 など

反対に、産後におすすめの飲み物についてはこちらの記事でチェックしてみてくださいね。

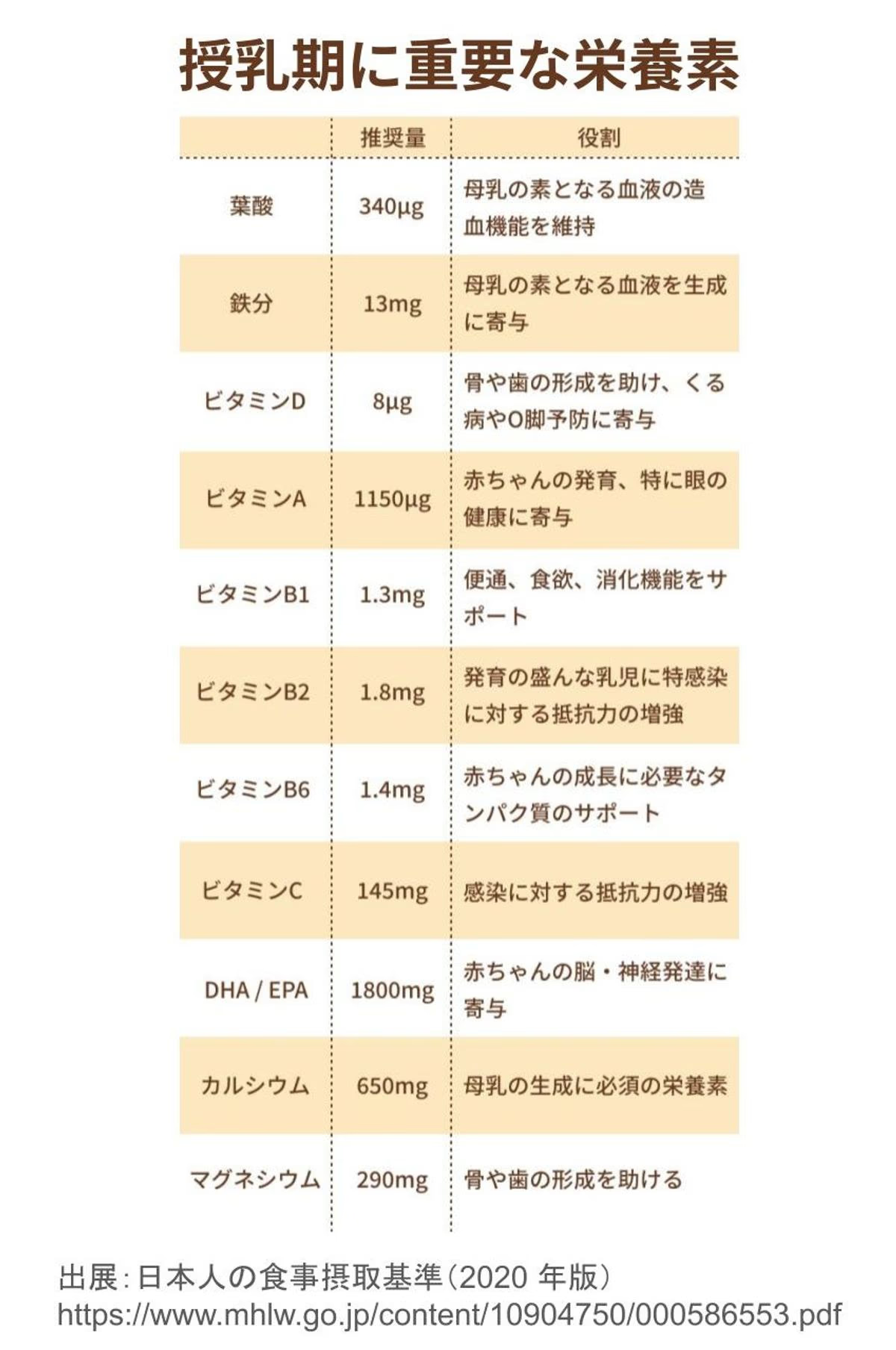

栄養をとる

母乳は血液から作られるため、お母さんが食べたり飲んだりしたものが材料になります。母乳の分泌を増やすためには、いつもよりエネルギーを摂取しながら栄養素をバランスよく摂ることが大切です。

- エネルギー

- たんぱく質

- 鉄分

- 脂質

- ビタミン・ミネラル

♦︎エネルギー

母乳を作るためには、妊娠していないときより1日あたり+350kcalのエネルギーが必要です。産後のダイエットを意識して食事量を減らしてしまうと、母乳の量が減ってしまうので要注意ですよ。

♦︎たんぱく質

たんぱく質は、体を作る材料となる欠かせない栄養素です。

実は母乳に含まれるたんぱく質は、赤ちゃんの体を作るだけでなく、免疫や発達をサポートする働きも持っています。赤ちゃんにたんぱく質を送るためにも、産後は1日あたり+15gのたんぱく質を摂りましょう。

たんぱく質は、肉、魚、卵、大豆製品などに含まれています。

♦︎鉄分

鉄分は、酸素を運び体をサポートする役割があります。鉄分が不足してしまうと、貧血になりやすく母乳を作るためのエネルギーや体力が消耗されやすくなってしまいます。また、母乳に含まれる鉄分は、赤ちゃんの脳や免疫機能の発達にも必要不可欠です。授乳中は+2.5mgの鉄分が必要です。

鉄分は、赤身肉や赤身の魚に多く含まれるヘム鉄と、ほうれん草や大豆製品、ひじきなどに含まれる非ヘム鉄があります。動物性のヘム鉄の方が吸収が良いですよ。

産後の貧血は産後うつのリスクを高めてしまうということも分かっているため、産後の貧血には十分注意が必要です。

「産後うつ」についてはこちらの記事も参考にしてみてくださいね。

♦︎脂質

母乳の約3.5〜4.5%は脂質であり、約50〜60%は脂質のカロリー。脂質は赤ちゃんの脳や神経の発達を助け、ビタミンの吸収をサポートする役割を持っています。

授乳期に脂質を付加して摂る必要はありませんが、控えすぎたり摂りすぎたりしないようにしましょう。

質の良い脂質は、

- 青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸

- ごま油やひまわり油に含まれるオメガ6脂肪酸

- アーモンドやアボカドに含まれるオメガ9脂肪酸

などの不飽和脂肪酸から摂ることができます。肉類や乳製品に含まれる飽和脂肪酸は摂りすぎに注意しましょう。

♦︎ビタミン・ミネラル

ビタミンB1、B2、B6、B12、葉酸などのビタミンB群は、赤ちゃんの発達や代謝をサポートする役割を担っています。

また、ミネラルであるカルシウムは母乳を作るのをサポートし、マグネシウムは赤ちゃんの骨や歯の形成を助けます。

母乳の分泌をアップさせ、母乳の質をよくするためには、これらの栄養素をバランス良く摂る必要があります。

しかし、特に新生児期の赤ちゃんのお母さんは、お産による体の回復や慣れない赤ちゃんとの生活で余裕のない方がほとんど。

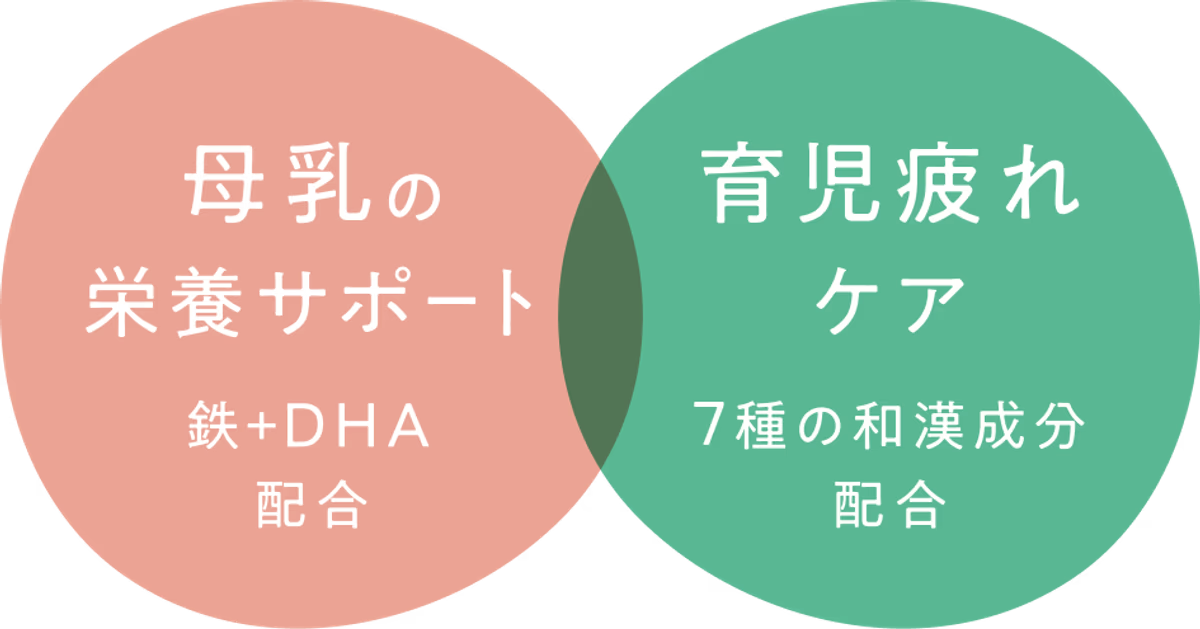

そんなときは、産後のお母さん向けに作られたオールインワンサプリ「mamaco(ママコ)」の活用がおすすめです。

足りない栄養は「mamaco」で手軽に補おう

忙しい産後は、なかなか自分の食事やケアに意識を向けることは難しいですよね。そんな方は、毎日の食事にプラスして「mamaco(ママコ )」を取り入れてみましょう。

mamacoは、厚生労働省でも授乳期に摂ることが推奨されている栄養素がぎゅっと詰まったオールインワンサプリ。

ここまで紹介してきた鉄分やビタミン、ミネラル類がバランス良く摂れるので、産後の心身のリカバリーをサポートしながら、栄養たっぷりの母乳の分泌を応援します。

さらに、高麗人参やなつめをはじめとする5種類以上の和漢成分が含まれており、産後のお母さんの巡りケアにも役立ちます。

巡りが良いと、母乳が作られる乳腺へ栄養が届きやすくなりますよ。

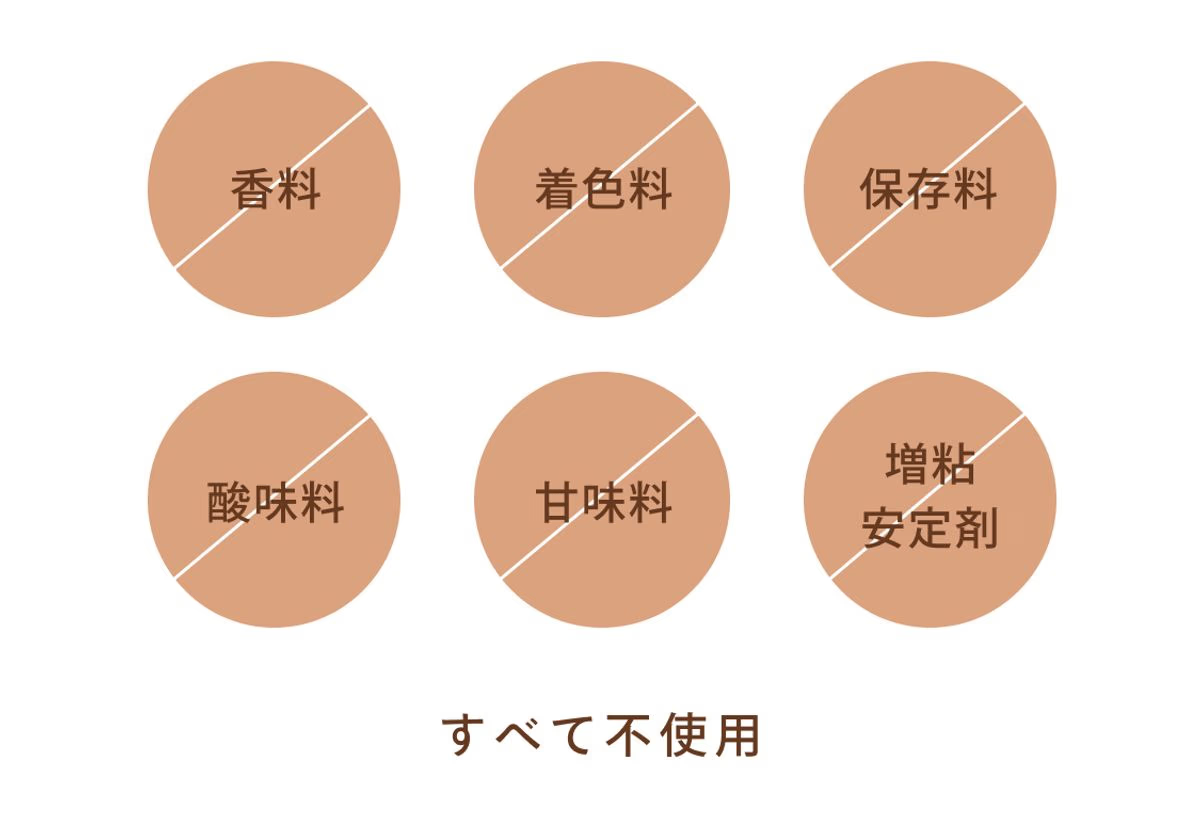

mamacoは、産婦人科医による監修のもと開発されており、品質が保たれているのもポイント。無添加・国内GMP認定工場での製造により、信頼性にも徹底的にこだわっているサプリメントです。

そんなこだわりが評価され、なんとmamacoは、ママ向け人気アプリ「ママリ」で行われた「ママリ口コミ大賞2025」の葉酸サプリ部門で、産後サプリで唯一受賞!

「産後のママにぴったり」と先輩ママも太鼓判を押しています。

スギ薬局やアカチャンホンポでも取扱いがありますが、新生児のお世話で大変な産後のママにはオンラインからの購入がおすすめ。自宅で注文できるうえに、公式サイトだけの特別価格で始められますよ!

公式サイト限定の割引価格は、こちらからチェックしてくださいね。

母乳育児を応援するおすすめの産後サプリについては、こちらの記事でも紹介しています。

休息をとる

母乳の分泌アップのためには、ストレスを少なくしお母さん自身が心身共に良い状態であることがとても大切。

母乳の分泌には、オキシトシンとプロラクチンというホルモンが関係しており、これらのホルモンは心身共にリラックスしている状態の方が分泌がアップします。

疲労やストレスなどで交感神経が優位な状態が続くと、母乳の分泌が減ってしまったり、母乳が詰まることで起こる乳腺炎の原因になったりすることも。

心身のリラックスのためには、お母さん自身が休息をとる時間の確保も重要ですよ。

乳腺炎に関しては、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

うんちのトラブルがあるときの受診の目安は?

最後は、注意して欲しい赤ちゃんのうんちに関するトラブルについて紹介します。これらの症状があるときには、小児科で診察を受けることが必要です。

夜間や休日は、夜間救急や当番医に問い合わせをして受診しましょう。

便秘の症状が当てはまる

新生児の便秘の特徴や、発熱などの症状があり、自宅でのケアで便秘が解消しない場合は小児科への受診がおすすめです。

小児科では、便秘の原因となる病気の有無のチェックや、浣腸、薬によるサポートなどが行われます。

便の色が異常

便の色がいつもと大きく異なり、以下のような色の時には小児科への受診が必要です。

- 白色

- 黒色

- 赤色

白色の時には、胆道(肝臓で作られる胆汁の通り道)の病気が隠れていることがあり、黒や赤色の時には、消化器で出血が起こっている場合があります。

「この便の色は大丈夫かな?」と感じたら、母子手帳についている便の色見本を参考にするのがおすすめです。また、受診する際には、便がついたおむつを持参したり、写真に残したりしておくのが良いでしょう。

下痢が続いている

単に緩めの便の場合は心配がないことがほとんどですが、下痢が続いている場合は注意が必要です。発熱や嘔吐を伴う場合は、感染が疑われます。

また、下痢が続くと脱水になってしまうこともあるため、次のような症状がある時には、小児科に受診しましょう。

- 下痢が24時間以上続く

- 発熱を伴う(38度以上)

- 哺乳量が極端に減っている

- 脱水のサインがある(尿がでない、口が乾いている)

新生児の便秘は母乳量アップで解消しよう

新生児の便秘で最も多い原因は、母乳などの水分不足です。新生児の体は大人に比べて未熟なため、ちょっとしたことが便秘の要因となってしまいます。

新生児の便秘を予防・解消するためには、赤ちゃんに与える母乳やミルクの量を見直すことが一番の近道です。

母乳の分泌を促す栄養補給のサポートには、授乳期のお母さんに特化した産後サプリ「mamaco」の出番です。

mamacoは、母乳を作るために必要な栄養補給と巡りケアを叶えるオールインワンサプリ。忙しく余裕のない産後のお母さんも続けやすいのが嬉しいポイントですよ。

mamacoで母乳栄養をしっかりとサポートして、新生児のお腹をやさしく守りましょう!

参考資料:

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ