更新日:2025/7/3

母乳とミルクで育った子の違いは?赤ちゃんの健康・発達への影響から摂れる栄養の違いまで徹底解説

赤ちゃんが生まれてから多くのママが直面するのが「母乳で育てるか、ミルクを使うか」という授乳方法の選択。とくに産後間もない時期は母乳が思うように出ず、ミルク育児を考えるママも多いのではないでしょうか。

この記事では、「母乳とミルクで育った子の違いってあるの?」という疑問を持つママに向けて、健康面や発育の違い、それぞれの栄養の特徴などを解説していきます。

後半では、「母乳をあげたいけれどなかなかうまくいかない……」というママに向けたサポート方法もご紹介。

ママと赤ちゃんに合った授乳スタイルを見つけていきましょう。

この記事に登場する専門家

【葉酸サプリmamaco監修・産婦人科医】薬膳漢方検定所有 加藤智子先生

産婦人科医専門医、健康スポーツ医、抗加齢専門医、更年期カウンセラー

"産後も栄養補給できていますか?”

栄養補給は産後も重要。しっかり栄養を接種しないと母乳が栄養不足になり赤ちゃんに影響を与える恐れも。食事から十分な栄養を摂るのはなかなか難しいので、サプリメントの併用をおすすめしています。

"産後のママのケアは後回しにしがちですよね”産後は、これまで経験のない身体の使い方が増えます。

しかし、なかなか自分の体調ケアまで手が回らないママも多いよう。mamacoの和漢成分は全身に向けられた効果があり、体調維持が期待できます。

母乳とミルク、赤ちゃんにはどっちがいいの?

「母乳とミルク、どっちをあげるのがいいんだろう……」と迷うママも多いのではないでしょうか。近年の研究では、母乳でもミルクでも赤ちゃんの成長に大きな差はないとされています。

母乳には免疫成分が豊富に含まれている一方で、ミルクは母乳に不足しがちな栄養素も補える工夫があり、それぞれのよさがあります。

大切なのは、ママと赤ちゃんの体調や生活スタイルに合った方法を選ぶこと!どちらかが正解というよりも、無理なく続けられることが一番です。

ただし、母乳とミルクでは含まれる栄養に多少違いがあるため、それによって赤ちゃんの体に与える影響に差が出ることがあります。

まずは、母乳とミルクで育った子の健康面や発育の違いについて詳しく見ていきましょう。

母乳とミルクで育った子の「健康面」の違い

「母乳を飲んでいる赤ちゃんのほうが、病気にかかりにくい」と聞いたことはありませんか?

まずは、母乳とミルクが赤ちゃんの健康にどのような影響を与えるのか見ていきましょう。

感染症やアレルギーのリスクは母乳の方が低いって本当?

母乳で育つ赤ちゃんは風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりにくくなるといわれています。これは、母乳には赤ちゃんの体を守る免疫成分や抗体が多く含まれているためです。

また、乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクを下げるという研究結果もあり、世界保健機関(WHO)でも、生後6か月間は母乳での育児を推奨しています(※1)。

一方でアレルギーについては、母乳育児によって発症リスクが抑えられる訳ではないという見方もあり、遺伝や生活環境の影響が大きいとされています。

さらに、赤ちゃんの免疫機能は成長とともに自分でつくっていくことになるため、長期的な健康には生活習慣や家庭環境が大きく関わってくると考えられています。

消化吸収や腸内環境への影響は?

母乳に含まれるたんぱく質は、ミルクに比べて消化されやすい形をしており、脂肪の消化を助ける酵素も含まれています。そのため、母乳は赤ちゃんの胃腸にやさしい点が◎。

さらに、母乳にはビフィズス菌を増やして腸内環境を整えるオリゴ糖などが含まれているのも嬉しいポイントです。

一方で、ミルクは母乳よりも消化に少し時間がかかるものの、日々成分が改良され、母乳により近づけた商品もたくさん登場しています。たんぱく質の消化負担を抑えたものや、オリゴ糖やビフィズス菌を配合し、腸内環境を整えるサポートが期待できるものもあります。

赤ちゃんの健康や育児に対する心配がある方は、育児相談や健康チェックをしてくれる産後ケアを利用するのもおすすめです。こちらの記事で詳しく紹介しています。

産後ケアはママの強い味方!助産師が教えるサポートの種類と自分でできるケア

出産後のママと赤ちゃんをサポートしてくれる「産後ケア」。健康チェックや育児相談、赤ちゃんの預かりなどを行ってくれる、ママにとってとても心強いサービスです。今回は、さまざまな産後ケアについてご紹介します。

母乳とミルクで育った子の「発育」の違い

母乳とミルクで育った子の肥満のリスクや知能の発達といった、発育への影響も見ていきましょう。

「ミルクは太りやすい」は誤解?肥満リスクへの影響

「ミルクで育てると太りやすくなるのでは?」と心配するママもいますが、実際には必ずしも肥満につながるわけではありません。

厚生労働省の「授乳・離乳の支援ガイド」では、完全母乳と混合栄養の赤ちゃんの間で、肥満リスクに明確な差はないとしています(※2)。ミルクを飲んでいるから太りやすいということはありません。

実際のところ肥満のリスクは、家庭の食習慣や運動の習慣、そして体質などさまざまな要因が関わっていると考えられています。

ただし、授乳のたびに「せっかく作ったから……」と空になるまで無理にミルクを飲ませてしまうことで体重が増えてしまう可能性はあります。生まれて間もない赤ちゃんは、満腹かどうかを感じ取る「満腹中枢」がまだ発達していません。

授乳間隔をチェックして、赤ちゃんがほしがっていないのに飲ませすぎないよう、気をつけることも大切です。

授乳間隔や赤ちゃんの体重増加の目安については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

赤ちゃんの授乳間隔はどのくらい?月齢別の目安と短い・長いときの対処法

あなたは「赤ちゃんの正しい授乳間隔を知りたい」とお考えではありませんか?この記事では、月齢別の授乳間隔の目安について説明します。また、授乳間隔が短い・長いときの対処法や母乳・ミルクの量が足りているか心配なときのチェックポイントもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

知能や発達への影響は?

「母乳で育てると頭のいい子になる」といった話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。

確かに、母乳で育った子供の方が幼少期に認知能力のスコアが高かったという研究報告があります。ただ、成長するにつれてその差は徐々に小さくなっていくというデータもあり、長期的に見て大きな違いが出るとは限りません。

知能や発達は、親子の関わりや生活環境、遺伝など、母乳やミルク以外の要素が大きく関係しています。

母乳・ミルクどちらを選んでも、お子さんとの時間を大切にしながら育児に取り組んでいけるといいですね。

母乳とミルクに含まれる栄養の違い

母乳もミルクも赤ちゃんの成長に合った栄養が摂れるようにつくられていますが、含まれる栄養には多少違いがあります。

それぞれの特徴を見ていきましょう。

母乳に含まれる栄養

母乳には、赤ちゃんの免疫力をサポートする「免疫グロブリンA(IgA)」をはじめ、「ラクトフェリン」や「オリゴ糖」など、腸内環境を整える成分が豊富に含まれています。

とくに出産直後の母乳(初乳)には免疫成分が多く含まれているため、量が少なくても赤ちゃんにとって貴重な栄養源です。

初乳が赤ちゃんにもたらすメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

初乳はいつまで出る?初乳のメリットと分泌を促す方法【産婦人科医監修】

産後すぐの母乳である「初乳」がいつまで出るのか気になる人もいるのではないでしょうか?初乳には、通常の母乳とは異なる特徴や成分が含まれており、赤ちゃんやママに様々なメリットをもたらします。この記事では、初乳のメリットや母乳との違い、分泌を促す方法について解説します。

また、母乳は赤ちゃんの成長に合わせて栄養バランスが変化していくため、月齢に応じた最適な成分が自然に届けられる仕組みになっています。

母乳に含まれる栄養については、こちらの記事も参考にしてくださいね。

母乳に含まれる栄養を助産師が完全解説!母乳育児のメリットや不足しがちな栄養素もチェック

母乳で育てたいと思うママたちは多い一方で、赤ちゃんの栄養が自分の母乳だけで十分に摂れているのかが気になりますよね。母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養。しかし実は、不足しがちな栄養素もあります。この記事では母乳に含まれる栄養について、母乳育児のメリットや不足しがちな栄養素も含めて徹底解説していきます。

ミルクに含まれる栄養

ミルクは母乳にできるだけ近い成分になるよう、長年に渡って研究・開発が重ねられています。母乳を参考に、赤ちゃんの成長に必要なビタミンやミネラルがしっかり補えるように作られているため、栄養バランスに優れている点が特徴です。

なかでも、母乳ではやや不足しがちなビタミンDやビタミンKが豊富に含まれるのはミルクの魅力のひとつ。

さらに、消化をサポートする成分や、腸内環境を整える成分が加えられた製品も増えています。

母乳とミルクのどちらを選んでも、赤ちゃんが健やかに成長するために必要な栄養をしっかり摂れるので、安心してくださいね。

母乳・ミルク育児の実際の割合

どちらでも大丈夫とはいっても、「実際みんなはどうしているの?」と気になるママも多いでしょう。

こども家庭庁が行った「令和5年 乳幼児身体発育調査」では、生後5か月未満の赤ちゃんへの授乳方法について、次のような結果が出ています(※3)。

| 母乳のみ(%) | 母乳とミルクの混合(%) | ミルクのみ(%) | |

|---|---|---|---|

| 1~2ヶ月未満 | 34.5 | 53.8 | 11.7 |

| 2~3か月未満 | 37.2 | 46.5 | 16.3 |

| 3~4か月未満 | 38.7 | 39.8 | 21.6 |

| 4~5か月未満 | 39.2 | 31.2 | 29.6 |

「母乳のみ」または「混合」で育てる家庭は全体の7割以上にのぼり、多くのママが母乳を取り入れていることがわかります。

一方で、赤ちゃんの月齢が上がるにつれて「ミルクのみ」と答えた方の割合も増えています。

授乳スタイルは月齢や赤ちゃんの成長、ママの体調などによって少しずつ変化していくもの。無理なく続けられる方法を選んでいく方が多いようです。

母乳・ミルク・混合育児の割合については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

完母の割合はどれくらい?メリット・デメリットから完母を目指すためにできることまで徹底解説!

母乳だけで育児をする「完全母乳(完母)」の割合が気になるママもいるのではないでしょうか?完母は赤ちゃんにもママにもたくさんのメリットをもたらします。この記事では、完母のメリットやデメリット、完母を目指すためにできることについて解説します。

母乳とミルクのメリット・デメリット

母乳で育てるか、ミルクを中心にするか。どちらを選んだ場合も、それぞれにメリットやデメリットがあります。

育児スタイルを考える上での参考にしてくださいね。

母乳育児のメリット・デメリット

まずは、母乳育児のメリットから見ていきましょう。

【母乳育児のメリット】

- 免疫成分が摂れる

- ミルク代をカットできる

- お出かけ準備が楽になる

- ママの子宮の回復を促してくれる

- ママの女性疾患のリスクが低下する

母乳には、赤ちゃんの免疫力を高める成分が含まれている点が◎。さらに、授乳によって分泌されるホルモンが子宮の回復を助けることや、乳がんや卵巣がんなど、女性特有の疾患リスクを下げる可能性もあり、ママの体にもよい影響があります。

一方で、授乳による乳腺炎や乳頭の痛みなどのトラブル、ママが体調を崩しても代わりがきかないことなど、負担に感じる面もあります。

【母乳育児のデメリット】

- 飲んだ量がわかりにくい

- ママの食生活に注意が必要

- おっぱいトラブルにつながる場合もある

- ママと赤ちゃんが離れる時間を取りにくい

スムーズな母乳育児のために意識したい食生活については、こちらで詳しく紹介しています。

母乳育児のメリット・デメリットについては、こちらの記事も参考にしてくださいね。

完全母乳のメリットが知りたい!助産師が教える母乳育児を成功させるためのポイント

この記事では、完全母乳のメリット・デメリットと、母乳育児を成功させるためのヒントを紹介!「完全母乳」とは、赤ちゃんにミルクなどの母乳以外の水分を与えずに育児をすることをいいます。母乳育児をがんばりたいお母さんはぜひ読んでみてくださいね!

ミルク育児のメリット・デメリット

次に、ミルク育児のメリットを見てみましょう。

【ミルク育児のメリット】

- 母乳に不足しがちな栄養を摂れる

- 飲んだ量がわかりやすい

- 腹持ちがいい

- ママ以外でも授乳ができる

ミルク育児の大きな魅力は、家族とも授乳を分担できること。ママの負担が軽くなり、周囲との協力体制も整いやすくなります。とくに保育園への入園を考えている場合や、哺乳瓶に慣れさせておきたいときには安心です。

ただし、ミルクはコストがかかることや、毎回の調乳・消毒などの準備が必要になるといった点では、手間を感じることもあるかもしれません。

【ミルク育児のデメリット】

- ミルク代のコストがかかる

- 授乳の準備に手間がかかる

- お出かけの荷物が増える

どちらの育児方法にもそれぞれのよさがあります。無理のない方法を選びながら、家族みんなで赤ちゃんの成長を見守っていけるといいですね。

母乳育児を目指すために実践したいこと

ミルク育児にもたくさんのメリットがありますが、ここまで読み進めて「やっぱり母乳で育てたいな」と思った方もいるかもしれません。

そんなママに向けて、母乳育児をサポートするために意識したいポイントをご紹介します。

授乳回数を増やし、赤ちゃんと触れ合う

母乳の分泌には、「プロラクチン」と「オキシトシン」という2つのホルモンが大きく関係しています。プロラクチンは母乳をつくるホルモン、オキシトシンは母乳を外へ押し出す役割を持っています。

これらのホルモンは、赤ちゃんがおっぱいを吸うことで活性化されるため、授乳回数を増やすことが母乳の分泌促進につながります。「なかなか出ないから…」と授乳を控えてしまうと、さらに出にくくなるという悪循環に。

たとえ出る量が少なくても、赤ちゃんにたくさん吸ってもらうことがとても大切です。

母乳が出ないときに実践したい授乳の仕方については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

母乳出ないときはどうすればいい?原因と今からできる対処法を詳しく解説

母乳出ないときはどうすればいい?というママの疑問を中心に、母乳が出ない原因と今からできる対処法を詳しく解説しています。母乳が出ない原因は授乳回数、食事と水分、ストレスです。また、母乳の元である血液が貧血だと母乳が出ないことにもつながるので、葉酸サプリを取り入れるのもおすすめです。この記事で詳しくチェックしていきましょう。

母乳量を増やすにはどうしたらいい?助産師が教える今すぐ始めたいセルフケア

母乳量を増やす4つの方法を助産師が解説!今すぐ始められるセルフケアで、お母さんのお悩みが解消するかもしれません。母乳不足の原因と対処法、赤ちゃんが発するサインも、あわせてチェックしてくださいね。

栄養バランスの取れた食生活を意識する

母乳の材料となるのは血液であり、血液を作るためには、栄養バランスのとれた食事がとても大切です。

とはいえ、赤ちゃんのお世話に追われて「自分の食事にまで気を配る余裕がない……」という日もありますよね。そんなときは、サプリメントで手軽に栄養をサポートするのも一つの方法です。

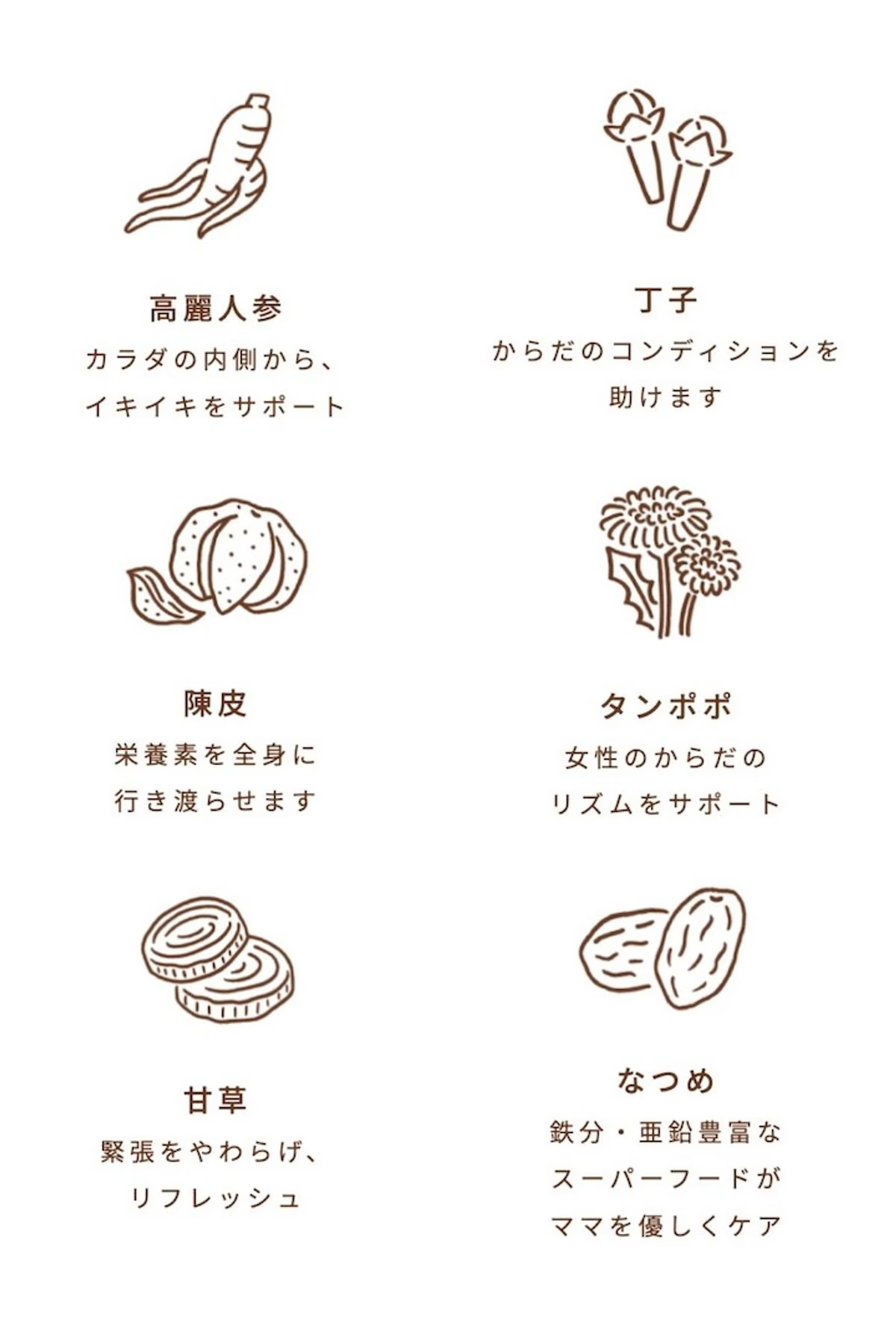

産後の授乳期向けに特化したサプリメント「mamaco」には、母乳のもととなる血液をつくるために必要な鉄分や葉酸に加え、赤ちゃんの成長に必要なDHA、ビタミンAなども配合!母乳に不足しがちなビタミンDもしっかりと補えますよ。

産婦人科医の監修のもと、母乳を通して赤ちゃんにしっかり栄養が届くよう、ビタミンやミネラルがバランスよく含まれています。

さらに、育児疲れをケアしてくれる和漢素材もプラス。ママ自身の心と体のサポートにもぴったりです。

もちろん無添加・国産で、徹底した品質管理のもと赤ちゃんとママに必要な栄養のみが含まれています。

もちろん無添加・国産で、徹底した品質管理のもと赤ちゃんとママに必要な栄養のみが含まれています。

1日4粒を好きなタイミングで飲むだけなので、無理なく続けられるのも魅力のひとつ。

そんなmamacoは、母乳のための栄養補給が手軽にできることが評価され、産後向け葉酸サプリで唯一「ママリ口コミ大賞」を受賞しています!

全国のドラッグストアで購入できますが、公式サイトでは特別価格でお試しOK!愛情と栄養たっぷりの母乳育児を目指すママは、ぜひチェックしてみてくださいね。

\お試し価格と返金保証つき/

母乳にいい食べ物が知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

母乳にいい食べ物ってなに?助産師おすすめの食事や控えたいものとは

栄養たっぷりの母乳のために必要な食べ物や栄養素を紹介します。母乳の原料はお母さんが食べたもので作られる血液です。この記事では、栄養たっぷりの母乳のための食事や栄養素、そして反対に控えた方が良いものについて詳しく紹介します。

十分な休息をとる

母乳をスムーズに出すためには、心身のリラックスも欠かせません。睡眠不足や疲れがたまると、ホルモンの働きが乱れ、母乳の出に影響が出ることもあります。

とくに母乳を押し出す働きをもつ「オキシトシン」はストレスや疲労の影響で分泌が減ってしまうため、授乳がスムーズにいかなくなる場合も。一方で、母乳をつくるホルモン「プロラクチン」は増加しやすく、うまく排出されないと乳腺炎などのトラブルにつながることもあります。

赤ちゃんが眠っているときに一緒に休んだり、家族に協力してもらったりしてこまめに休息をとるよう意識しましょう。

混合育児を視野に入れる

「完母で育てなくては」と思いすぎると、プレッシャーになってしまうこともあります。そんなときは、混合育児という選択肢も視野に入れてみてくださいね。

授乳を家族と分担できることで、ママの心と体の負担を軽くできるのはもちろん、家族みんなで赤ちゃんのお世話に関われるのも嬉しいポイントです。

母乳かミルクかはママと赤ちゃんに合うやり方を選んで

赤ちゃんにとって必要な栄養は、母乳でもミルクでもしっかりと補えます。どちらにもそれぞれのよさがあり、一概に「どちらが正解」と決めることはできません。

大切なのは、ママと赤ちゃんにとって無理のないスタイルを見つけること!

ただ、もし「母乳を続けたい」「できればもっと出るようにしたい」と思っているなら、授乳回数を増やすことを意識していきましょう。栄養バランスにも気をつけ、母乳を出しやすい体に整えることも大切です。

栄養サポートとして、「mamaco」を取り入れるのもおすすめ。鉄分や葉酸、DHAなど、母乳育児を支える栄養素がバランスよく摂れますよ!

赤ちゃんとの触れ合いを大切にしながら、自分たちらしい育児スタイルを見つけていけるといいですね。

参考:

(※3)令和5年乳幼児身体発育調査

あなたへのおすすめ

mitas series オンラインショップ