2026-02-13

【管理栄養士監修】DHA・EPAが多い魚ランキング18選 |効率的な摂り方や調理法も紹介

魚に多く含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)は、脳や血液の健康維持に欠かせない栄養素です。

「DHA・EPAを効率よく摂取したい」「手軽な方法でおいしく食べたい」と考える方も多いでしょう。

しかし、魚の種類は非常に多く、どれを選んだらよいか迷うこともあります。

そこで本記事では、厚生労働省のデータに基づいて、DHA・EPAの含有量が多い魚をランキング形式で紹介します。

スーパーで手に取りやすい魚を中心に、DHAやEPAの効率的な食べ方や調理法、一日の摂取目安量も紹介しているため、ぜひ家族の健康管理に役立ててみてください。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

DHA・EPAが多い魚ランキングと効率的な摂り方を紹介

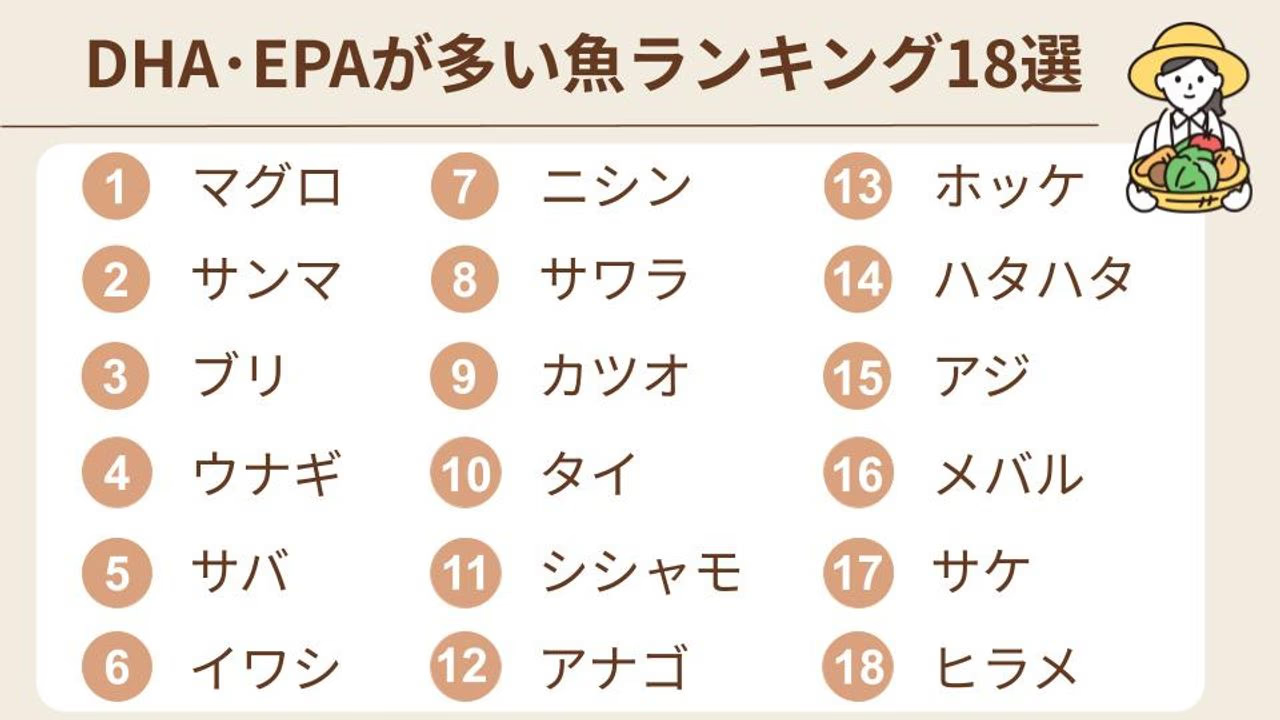

DHA・EPAが多い魚は、主に背の青い魚です。背の青い魚には、サンマやブリ、サバなどがあります。

その一方で、DHAとEPAが少ない傾向にあるのは白身魚。しかし、白身魚にしか含まれていない栄養素もあるので、献立との兼ね合いも考えながら両者をバランスよく取り入れてみましょう。

| 順位 | 食品名 | DHA(mg/100g) | EPA(mg/100g) |

|---|---|---|---|

| 1 | マグロ(脂身)※1 | 4000 | 1600 |

| 2 | サンマ | 2200 | 1500 |

| 3 | ブリ | 1700 | 940 |

| 4 | ウナギ | 1100 | 580 |

| 5 | サバ | 970 | 690 |

| 6 | イワシ | 870 | 780 |

| 7 | ニシン | 770 | 880 |

| 8 | サワラ | 1100 | 340 |

| 9 | カツオ | 970 | 400 |

| 10 | タイ | 780 | 520 |

| 11 | シシャモ | 550 | 670 |

| 12 | アナゴ | 550 | 560 |

| 13 | ホッケ | 530 | 450 |

| 14 | ハタハタ | 520 | 420 |

| 15 | アジ | 570 | 300 |

| 16 | メバル | 390 | 370 |

| 17 | サケ | 460 | 240 |

| 18 | ヒラメ | 520 | 170 |

※1 ミナミマグロの食品成分より抜粋

ここからは、各魚別にDHA・EPAを効率よく摂るための方法について解説します。

マグロ

マグロは、DHAとEPAが多く含まれる魚です。クロマグロやミナミマグロなど多くの種類があります。

スーパーでもよく売られているのは、メバチマグロやキハダマグロ、ビンチョウマグロなどです。

赤身よりも脂身であるトロの部分に、DHAやEPAが多く含まれています。

加熱によってDHA・EPAが少しずつ減少してしまうため、お刺身やお寿司などの生食での摂取がおすすめです。

サンマ

サンマはシンプルな焼き魚で食べるのがおすすめです。DHA・EPAの損失が少なくなります。

また、みりん干しや開き干しなどは店頭で購入しやすく、焼くだけで調理も簡単です。

お好みで大根おろしやしそなどの薬味を添えて、料理のレパートリーも広げてみてください。忙しく手軽に済ませたいときは、缶詰も活用してみましょう。

ブリ

ブリは新鮮なものであれば、お刺身やしゃぶしゃぶにして食べられます。手頃な価格のものは、焼き物にして食べるとおいしいです。

ブリは年間を通して、価格や品質も安定している魚です。養殖のブリをお店で見かけたときは、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。

ウナギ

ウナギもDHAとEPAが豊富な魚の一つです。一般的なウナギよりも、ヤツメウナギと呼ばれる種類のほうがDHA・EPAが多く含まれています。

天然物のウナギの旬は夏ですが、養殖を含めると年間を通して食べることも可能です。

普段は高価なウナギでも、季節の風物詩として取り入れてみるのもいいですね。

サバ

サバはマサバや大西洋サバ、ゴマサバなど多くの種類があります。DHAとEPAの含有量は、ゴマサバ<マサバ<大西洋サバの順に多くなります。

サバは開き干し、塩サバ、しめさばなどの加工品も多いのが特徴です。缶詰も加熱調理不要で使いやすいため、どんどん活用しましょう。

イワシ

イワシはマイワシ、カタクチイワシ、メザシなど多くの種類があります。特にDHAやEPAが多く含まれるのは、生干しやみりん干し、缶詰などです。

缶詰はストックしておいて、必要な時に使うことができるのが魅力的です。イワシの一種であるカタクチイワシは、出汁やアンチョビなどに使われています。

ニシン

ニシンは生食よりも開き干しやくん製などの加工品に、DHAやEPAが多く含まれています。イワシとは親戚のような関係で姿も似ているのが特徴です。

ニシンの卵である数の子にもDHA・EPAが含まれているので、サラダや和え物などに活用してみるとよいでしょう。

サワラ

サワラはサバ科の魚です。DHAやEPAのどちらも含みますが、特に多いのがDHAです。鮮度の良いものは刺身として食べられ、サワラの西京焼きは有名です。

その他、煮つけやフライ、焼き物などさまざまな調理法で召し上がってみてください。

カツオ

カツオもサバ科の魚です。特にDHAやEPAが多いのは、春から初夏にかけての初ガツオよりも秋の戻りガツオです。

産卵前の脂がのった戻りガツオは春の数倍以上もの脂質があるといわれており、濃厚な味わいが楽しめます。

刺身やたたき、藁焼きなどシンプルな調理法がおすすめです。

タイ

タイにはアマダイ、キンメダイなど、日本近海で約13種類が存在しています。なかでもDHA・EPAが多いのはマダイです。

実は天然物のマダイよりも、養殖のほうがDHA・EPAが多く含まれています。小さな小鯛は汁物に入れても出汁が出ておいしく、流れ出たDHA・EPAも無駄なくとれますよ。

刺身や煮つけ、焼き物など幅広い調理法で楽しんでみてください。

シシャモ

シシャモはシシャモ属の魚です。下処理をしなくてもそのまま焼いて食べることができ、丸ごと食べれば、DHA・EPAも効率よく摂取できます。

10~11月にかけて産卵期を迎えるシシャモは、子持ちシシャモとして販売されていることも多いです。そして、そのほとんどが海外から輸入されたカラフトシシャモといわれています。

アナゴ

アナゴはウナギやウツボの仲間です。アナゴの一種であるマアナゴは、天ぷらやかば焼き、お寿司、汁物、丼などのさまざまな料理で食べられています。

特別な日や外食のときなどにも選んでみましょう。

ホッケ

ホッケは北海道などで多く漁獲される魚です。鮮度の足が早いホッケは、生食よりも開き干しに加工されてお店に並ぶことが多いです。

焼き物や煮つけ、フライなどにしておいしく食べられます。

ハタハタ

ハタハタは日本近海に分布する魚です。1月~2月頃には産卵期を迎え、脂ののりも多いといわれています。

ハタハタは塩焼きや鍋物、ムニエルにしても食べられます。

アジ

アジは約50種類とさまざまな仲間が存在しており、一般的に「アジ」といえばマアジを指します。DHAやEPAが多いのは、開き干し、ニシマアジ、シマアジと呼ばれる種類です。

春から夏にかけては旬の時期のため、刺身やたたきがおすすめです。もしくは塩焼きやフライ、小型のものは唐揚げにしてもおいしく食べられます。

メバル

ぱっちりとした目が特徴のメバルは、DHAやEPA、女性に嬉しいコラーゲンも含まれる魚です。蒸し焼きや唐揚げ、塩焼き、ムニエルなどの料理に向いています。

また、身が崩れやすいメバルは、頭を付けたまま煮つけにするのがおすすめ。1~3月にかけて旬を迎えるので、ぜひ召し上がってみてください。

サケ

サケ(マス)はベニザケやシロサケ、ニジマスなど多くの種類が存在します。100g当たりのDHAやEPAの含有量で最も多いのは、イクラや筋子ですが、サケの身にも一定量のDHA・EPAが含まれています。

また、日々の食卓で最も親しまれているのがシロサケです。

塩焼きやソテー、電子レンジを使った調理でメイン料理として活躍する魚です。

ヒラメ

ヒラメは天然と養殖の2種類があります。実は、養殖のほうがDHA・EPAが含まれています。

ヒラメは代表的な白身魚であり、お寿司に使われる「エンガワ」としても重宝されています。

丼やカルパッチョ、ムニエルなどに調理して食べてもおいしいです。

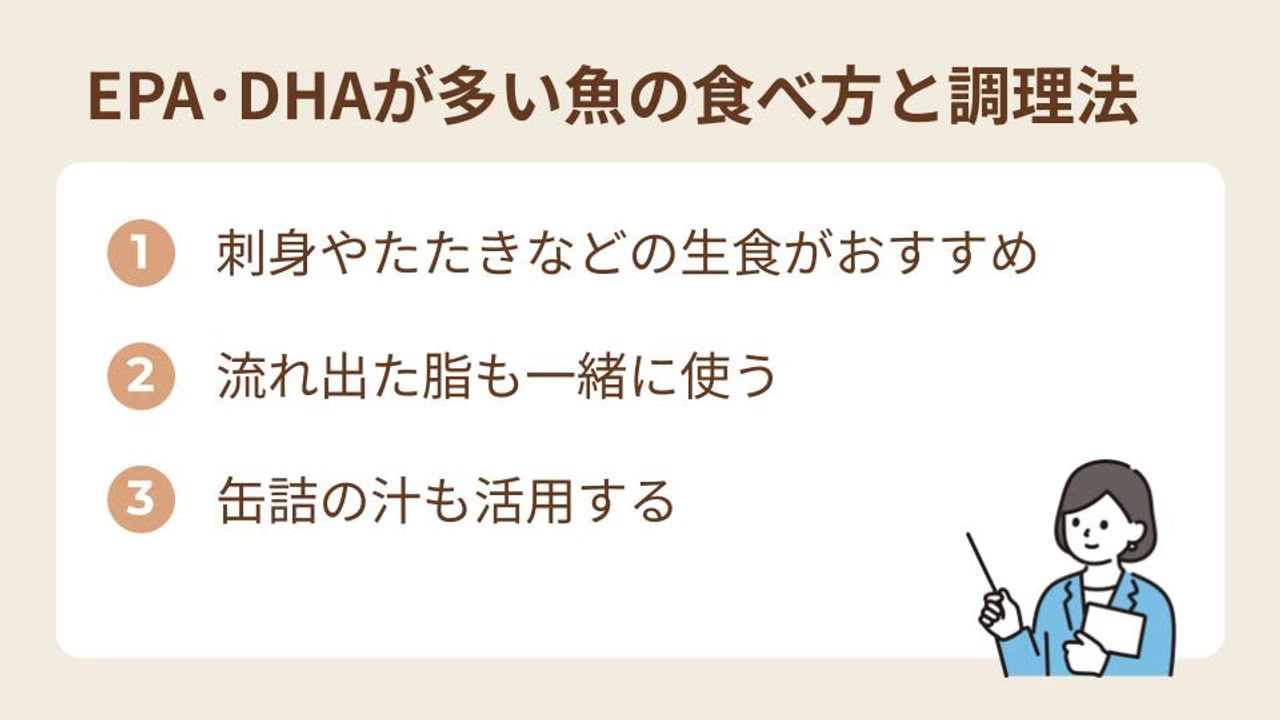

DHA・EPAが多い魚のおすすめの食べ方と手軽な調理法

DHAやEPAを効率よく摂るためには、生食やシンプルな調理法が効率的と考えられています。これは、DHAやEPAに熱を加えると、脂質と一緒に流れ出てしまいやすいためです。

例えば、焼き物や煮つけにした場合、DHAやEPAの量は生食の約8割、揚げ物にすると約5割に減ってしまうというデータがあります。

そのため、以下の調理法を意識するのがポイントです。

- 1旬の場合、刺身やたたき、カルパッチョなどの生食がおすすめ

- 2加熱する際は流れ出た脂も一緒に使う

- 3缶詰は汁も調味料として活用する

手巻き寿司やサラダ、ホイル焼き、味付けを調整した煮つけなど、料理のレパートリーを少しずつ増やして、DHAやEPAを効率よく摂っていきましょう。

参考:日本脂質栄養学会

DHA・EPAの1日の摂取目安量は?

日本では現在、DHA・EPAの1日分の摂取目安量は定められていません。

しかし、厚生労働省の食事摂取基準によると、DHAやEPAを含むn-3系脂肪酸の目安量が、男性で2.2〜2.3g、女性で1.7〜2.0gと策定されています。(18歳以上の場合)

この量のDHA・EPAを食事で摂ろうとすると、少し量が多いと感じるかもしれません。

具体的には、焼いたサンマ約1尾、小型のイワシ2〜3尾、大きめブリの切り身が1つ分などです。

つまり、DHA・EPAは意識していないと摂りにくい栄養素であるといえます。

DHA・EPAを効率的に摂るならサプリメントもおすすめ

DHAとEPAが多い魚を日々の献立に取り入れたいと思っても、調理の手間や時間のことを考えると、少し億劫に感じる場合もあるでしょう。

そんな日々の負担を少なくするために、サプリメントからのDHA・EPAの摂取がおすすめです。

DHA・EPAを含むオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」

毎日の食事で補いきれない栄養素を、幅広くカバーできるのが知力健康サプリメントの「Rimenba(リメンバ)」です。「Rimenba」は、日々の生活にゆとりを持ちたい、忙しいあなたの健康をサポートする味方としてご活用いただけます。

DHA・EPAをはじめ、更年期以降に必要な20種類以上の栄養素を含んだ「Rimenba」は、複数の栄養素との相乗効果が期待できるサプリメントです。

DHA・EPAの摂取だけでなく、うっかり忘れや更年期・温活対策など多角的に健康を守りたい方に向いています。また、1日4粒の目安量で、手軽に摂取できるのもうれしいポイントです。

元気な一日をスタートさせたい朝や一日の終わりに体をいたわる習慣など、ご自身のタイミングで、柔軟に活用してみてはいかがでしょうか。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

「身近な人の健康を支えたい」という想いで活動している管理栄養士ライター。学校や保育園での調理業務、医療機関での外来栄養指導を経て独立。食の専門知識をわかりやすく伝えるため、200記事以上の執筆を担当。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...