2025-11-10

認知症になりやすい人の口癖5選|予防の第一歩は言葉の見直しから

「最近、家族との会話が減った」「前よりネガティブな言葉が増えた気がする」そんな小さな変化が、実は認知症のリスクサインである可能性があります。

特に、諦めや否定的な口癖が増えると、脳にストレスがかかり、神経の働きが鈍ってしまうことも。

そこで今回は、認知症になりやすい人に見られる特徴的な口癖やその背景、そして予防のために今できる行動について詳しく解説します。

日々の言葉遣いを見直すことが、将来の健康を守る第一歩になるかもしれません。ぜひ参考にしてみてください。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

岩城 裕大

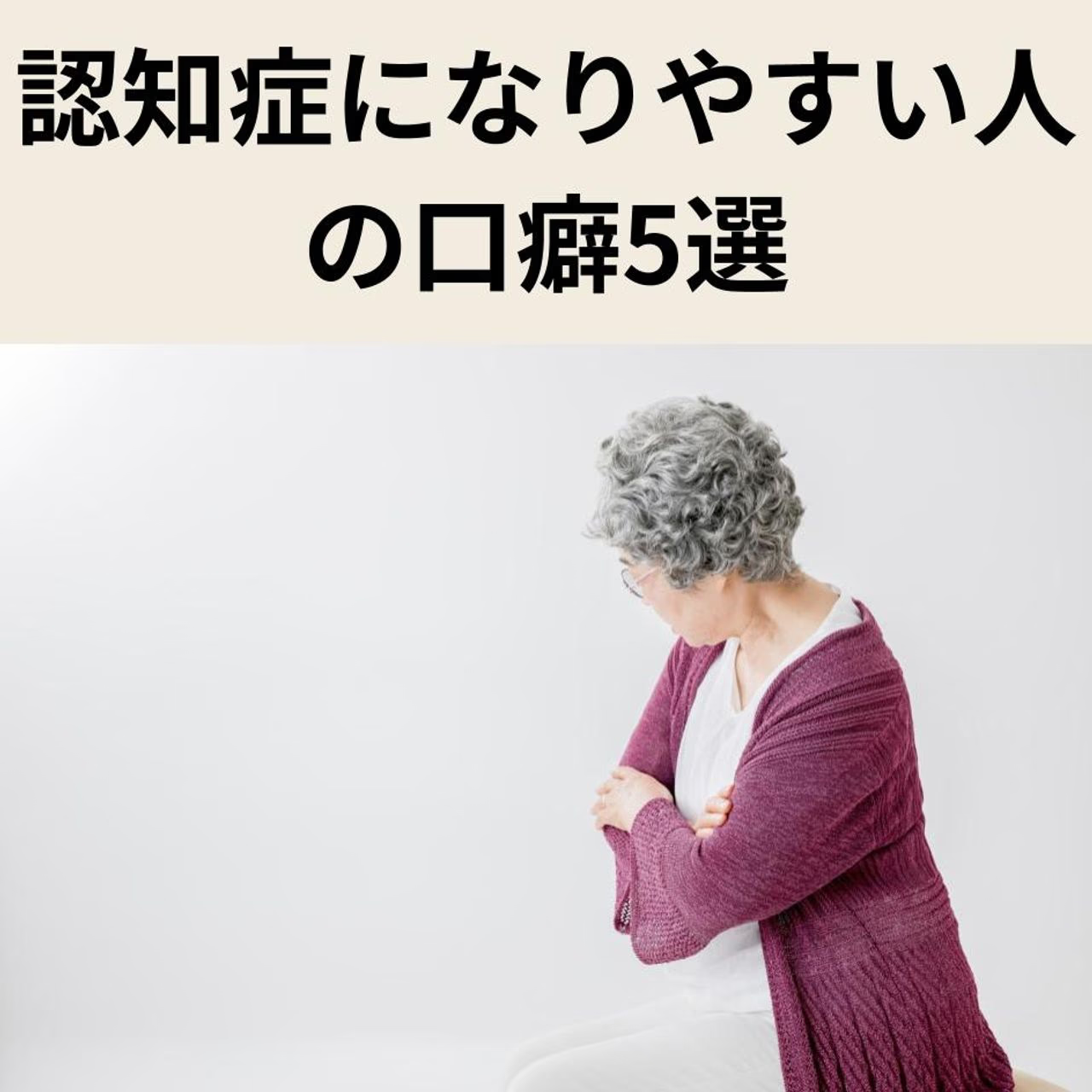

認知症になりやすい人の口癖とは?

「どうせ無理」「もう年だから」そんな何気ないひと言が、実は脳にストレスを与え、認知機能の低下を招く引き金になることがあります。

ここでは、認知症になりやすい人に共通する口癖の特徴について解説します。

ネガティブで諦めの言葉

諦めや自己否定の言葉を繰り返すと、脳に慢性的なストレスがかかり、記憶や意欲をつかさどる神経の働きが鈍るといわれています。こうした発言が増える背景には、自信の喪失や過度な責任感があり、次第に自己肯定感が下がっていく傾向です。

たとえば、次のような口癖には注意が必要です。

- 1「どうせできない」

- 2「もう年だから」

- 3「何をやっても無駄」

- 4「私なんかダメだ」

否定的な思考を続けるとストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が高まり、海馬の萎縮や認知機能の低下につながるおそれもあります。

日々の口癖を意識し、前向きな言葉に置き換えましょう。

批判や皮肉を繰り返す言葉

批判的な口調が続くと、周囲との関係に緊張が生まれ、会話の機会も減少しがちです。結果として孤立しやすくなり、脳への刺激が乏しくなることで、認知機能の低下につながるおそれがあるといわれています。

また、批判や皮肉を繰り返す人は、そうでない人に比べて認知症の発症リスクが高まる可能性も報告されています。

身近な口癖の中でも、特に以下のような口癖には注意しましょう。

- 1「最近の若い人はだらしない」

- 2「そんなこともできないの?」

- 3「どうせ私の言うことなんて」

これらの言葉が増えてきたと感じたら、一度会話の内容を振り返ってみることが大切です。

昔を美化し現在を否定する言葉

昔を美化し、現在を否定するような言葉を頻繁に口にするようになった場合、思考の柔軟性が低下し、変化を受け入れにくくなっている可能性があります。

記憶の中で過去が美化され、現実や将来に対する関心が薄れる傾向があるため、注意深く見守ることが大切です。特に同じ話を何度も繰り返すような様子が見られるときは、認知機能の変化が背景にある場合も考えられます。

このような発言には、以下のような傾向が隠れていることがあります。

- 1「昔はよかったよねぇ」:現状への不満や不安を、過去の理想化によって表現している

- 2「今の若い人はダメだね」:現代社会への拒否感や、価値観の硬直化が見られる

- 3「昔はもっとしっかりしてた」:自身の変化や衰えに対する戸惑いを反映している

- 4「昔に戻りたい」:今の生活になじめず、孤独を感じている可能性がある

不安や心配を繰り返す言葉

将来への不安を繰り返し口にするようになると、性格では片づけられない可能性も出てきます。

こうした思考の反復は「反復ネガティブ思考」と呼ばれ、近年では認知症との関連性が指摘されています。不安傾向が強い人はそうでない人と比べて、認知症の発症リスクが高まるという報告もあるほどです。

慢性的な不安やストレスは脳に負荷をかけ、記憶や集中力の低下を引き起こす要因となり得ます。以下に挙げるような言葉が日常的に繰り返される場合、心の状態が発するサインとして受け止めることが大切です。

- 1「どうしよう、心配だ」

- 2「〇〇だったらどうしよう」

- 3「私のせいかもしれない」

- 4「ちゃんとできてない気がする」

孤独感や寂しさを示す言葉

孤独感や寂しさを示す言葉が増えてきた場合も、認知機能の変化が背景にある可能性が考えられます。

高齢になると人間関係が限られ、日々の会話や刺激が減りがちです。交流の機会が少なくなることで、脳が受ける刺激が減少し、思考や記憶力の維持にも影響が及ぶとされています。

孤独感が続くと、不安やうつ状態を招きやすくなり、その悪循環が認知機能の低下につながることもあるため注意が必要です。

日常の会話で、次のような発言が増えていないか意識してみてください。

- 1「寂しい」「一人はつらい」

- 2「誰にも必要とされていない」

- 3「忘れられてるんじゃない?」

- 4「話す相手がいないのよね」

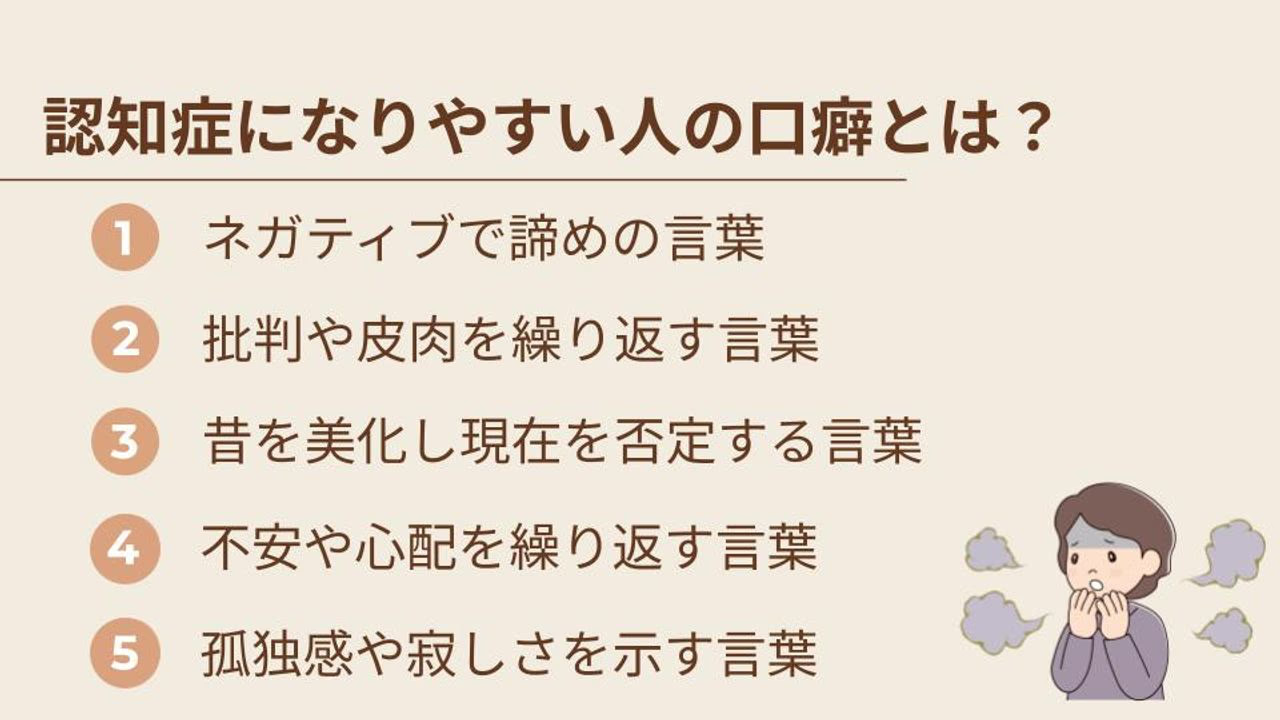

生活習慣や身体の変化も認知症の要因になる

年齢を重ねるとともに、脳の健康には言葉だけでなく生活習慣や体の変化も深く関わってきます。ここでは、認知症の予防や早期対策のために注目すべき生活習慣や身体の変化について解説します。

睡眠不足

慢性的な睡眠不足が続くと、脳内の老廃物を排出する働きが弱まり、アミロイドβなどの有害物質が蓄積しやすくなります。これはアルツハイマー型認知症のリスクを高める要因とされており、特に深いノンレム睡眠が不足することでその影響が顕著になると報告されています。

また、眠りの質が悪い状態が続くと、記憶力や集中力が低下し、「うっかり忘れる」「注意が散漫になる」といった症状が目立つこともあるのです。

50〜60代で睡眠時間が6時間未満の人は、7時間睡眠の人と比べて認知症を発症するリスクが約30%高まるという研究結果もあります。

運動不足

運動不足も、認知症のリスクを高める要因とされています。年齢とともに活動量が減ると、脳への血流が低下し、神経細胞に必要な酸素や栄養が届きにくくなるためです。これにより、認知機能を維持する力が弱まると考えられています。

また、軽い運動でも脳内で「BDNF(脳由来神経栄養因子)」の分泌が促され、神経細胞の働きを支える作用が期待されます。さらに、運動には血糖値の安定や慢性炎症の抑制といった効果もあり、生活習慣病とあわせて認知症の予防につながると報告されているのです。

たとえば、一駅分を歩く習慣や自宅での軽いストレッチでも、脳へのよい刺激になります。

栄養バランスの乱れや過度な飲酒・喫煙

日々の食事が偏ると、脳の神経細胞を修復したり、情報を伝え合ったりする働きが弱まり、認知機能が衰える一因になると考えられています。ビタミンやたんぱく質の不足は特に影響が大きく、加齢に伴い栄養の吸収力も落ちるため、より注意が必要です。

さらに、過度の飲酒や喫煙は脳に深刻なダメージを与えます。こうした生活習慣の乱れが長年続くと、記憶力や判断力の低下を招き、結果として認知症のリスクを高めることにつながります。

乱れがちな栄養習慣にオールインワンサプリ「Rimenba」で手軽な対策を

仕事や家事に追われる日々が続くと、自分の食事はつい後回しになり、栄養バランスが偏りがちです。

こうした状態が続くと、脳の神経伝達や修復に必要な栄養素が不足し、記憶力や判断力の低下につながるおそれもあります。そんなときに手軽に取り入れやすいのが、知力健康をサポートする成分を20種以上まとめたサプリ「Rimenba(リメンバ)」です。

以下のような栄養素が、毎日の健康維持を支えてくれます。

- 1DHA・EPA:記憶力や集中力を保つのに役立つ

- 2プラズマローゲン:脳の情報伝達をスムーズにする働き

- 3葉酸・ビタミンB群:神経細胞の代謝や修復をサポート

糖尿病・高血圧・歯周病などの疾患

年齢を重ねるにつれて気になる生活習慣病は、認知症とも深い関わりがあります。なかでも糖尿病や高血圧は、脳の血管にダメージを与えやすく、小さな梗塞や血流低下につながることで、判断力や記憶力の低下を招くことがあります。

さらに、歯周病による慢性的な炎症が、血流にのって脳にまで影響する可能性も。

以下のように、それぞれの疾患は異なる経路で脳に悪影響を及ぼすことが考えられます。

- 1糖尿病:高血糖やインスリン抵抗性が脳血流や神経機能に負荷をかける

- 2高血圧:細い血管の障害や白質病変を引き起こし、脳の働きを損なう

- 3歯周病:炎症性物質が脳に届き、神経変性を助長する可能性がある

こうした疾患が重なれば影響はさらに強まるため、「なんとなく気になる変化」こそ、早めに専門家へ相談することが大切です。

すでに認知症が始まっている可能性がある口癖とは?

「どこに置いたか思い出せない」そんな何気ない口癖が、実は認知症の初期サインかもしれません。ここでは、すでに認知症が始まっている可能性がある口癖について解説します。

「それ、さっきも言ったよ」と言われるほど話がループする

同じ話を繰り返すようになったとき、それは加齢による物忘れではなく、認知症の始まりを示すサインかもしれません。脳の記憶機能が衰えることで、直前の会話を覚えておけなかったり、話題の切り替えが難しくなることがあります。

こうした状況では、本人は初めて話しているつもりのため、「それ、さっきも言ったよ」と返されると混乱や気まずさを感じてしまいます。

特に以下のような変化が続く場合は、注意が必要です。

- 1同じ話題を繰り返し語る

- 2会話が堂々巡りになる

- 3似た表現が続く

大切なのは、話をさえぎらず穏やかに受け止めることです。

「どこに置いたっけ?」が口癖になる

「どこに置いたっけ?」と繰り返す場面が増えてきた場合、加齢による物忘れだけでなく、認知症の始まりも視野に入れて見守ることが大切です。

特に、鍵や財布、眼鏡といった日常的な物の所在が思い出せず、探す行動が習慣化している場合は注意が必要です。このような問題は、記憶を記録、保持し、思い出すといった一連の働きのどこかに支障が生じている可能性があります。

さらに、「置いたこと自体を覚えていない」といった様子が見られる場合には、記憶の初期段階である符号化がうまくいっていないことも考えられるでしょう。こうした変化は、本人にとっても不安や苛立ちを招く要因となるため、家族の配慮が求められます。

ただし、ヒントを与えれば思い出せるようであれば、加齢に伴う自然な物忘れであることもあります。

「昨日何してたか覚えてない」と言い始める

「昨日何してたか覚えてない」という言葉が増えてきたら、認知症の初期段階に見られる近時記憶障害の可能性があります。

昔の出来事は詳しく語れるのに、つい最近のことだけ思い出せない。そんな状態が続くと、自分の記憶への自信を失い、不安や混乱を抱えやすくなります。

また、「覚えていない自分」を恥ずかしく感じて、話題をそらしたり笑ってごまかしたりする人もいます。

この時期は、本人が自覚と戸惑いの狭間で揺れているため、周囲の接し方が重要です。責めたり訂正したりせず、穏やかに寄り添いましょう。

「くだらない」「どうでもいい」が増える

以前は関心を示していた話題に対して、「くだらない」「どうでもいい」と突き放す言葉が増えてきた場合も、認知症の初期サインである可能性があります。

脳の働きが低下すると意欲や興味が薄れ、物事への関心を持ちづらくなる「アパシー(無気力)」が現れやすくなるため注意が必要です。

また、感情の整理が難しくなり、細かな判断や選択を避けたい心理も関係すると考えられています。こうした変化に気づいたときは、「なんでそんなこと言うの?」と否定するのではなく、「そう感じるんだね」と気持ちを受け止める姿勢が大切です。

口癖から始める!認知症予防の第一歩

「どうせ無理」「もう年だから」そんな何気ない言葉に、思考の柔軟性や意欲の低下がにじむことがあります。日々の口癖には、その人の心理状態や脳の使い方が表れると言われており、否定的な表現を繰り返すことで、挑戦や学びの機会が自然と減っていく可能性があるのです。

一方で、「まずやってみよう」「できるかもしれない」といった前向きな言葉を意識的に使うことで、脳への刺激が増し、思考の幅にも余裕が生まれます。

自分や家族の言葉遣いを振り返ることは、認知機能の小さな変化に気づく手がかりになるでしょう。

以下は言い換えの一例です。

| よくある口癖 | 意識して言い換えてみる言葉 |

|---|---|

| 「どうせ私なんて…」 | 「まずできることからやってみよう」 |

| 「もう年だから無理」 | 「年齢にあわせて工夫してみよう」 |

| 「めんどくさい」 | 「少しだけ試してみようかな」 |

口にする言葉が変われば、行動も少しずつ変わります。

気になる口癖に気づいたら、今できることから始めよう

ネガティブな口癖や思考のクセは、脳に慢性的なストレスを与え、認知症リスクを高める要因となります。否定的な言葉を繰り返すことで、挑戦や学びを避ける思考が定着し、脳の活性が低下しやすくなるためです。

まずは言葉遣いを見直し、前向きな表現に切り替えることが、日常の中でできる予防の一歩です。気になる変化があれば、自分や家族のために、生活習慣や会話のスタイルを少しずつ整えていきましょう。

さらに、栄養面から脳の健康を支えたい方には、知力サポート成分を20種類以上配合したオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」の活用をご検討ください。

DHA・EPAやプラズマローゲン、葉酸、ビタミンB群などを手軽に補える習慣を、今日から始めてみましょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

岩城 裕大

SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。

あなたへのおすすめ

知力健康

頭の回転が速い人の正体とは?衰えを感じる人が知っておきたい対策と習慣

「若いころはもっとパパっと判断できたのに、最近はどうも思考が追いつかない気がする」...

知力健康

物忘れがひどいのは認知症?認知症と加齢による物忘れの違いや日常でできる対策

「最近、物忘れがひどい」と感じており、もしかして認知症ではないかと心配になる方もい...

知力健康

【管理栄養士監修】必須脂肪酸とは?種類や働き・多く含む食品と摂取方法を知ろう

近年の健康意識への高まりとともに「必須脂肪酸」という言葉を耳にする機会も増えていま...