2026-02-18

記憶が飛ぶのは病気のせい?原因や受診目安・自分でできる対策をご紹介

「あれ、さっき何をしようとしていたんだっけ?」

「この前話したはずなのに、その時の記憶がまったくない」

加齢による物忘れはよくあることです。しかし、まるでその部分だけが綺麗に消えてしまったかのように記憶がなくなると、「何かの病気なのでは」と心配になってしまいますよね。

本記事では、記憶が飛ぶ原因として考えられる病気や、ただの物忘れとの違い、病院を受診する目安、そして日常生活でできる対策について詳しく解説します。

最後まで読むことで、ご自身の症状を客観的に理解し、これからどうすべきかのヒントが得られるでしょう。

目次

- 「記憶が飛ぶ」とは?病気の可能性と物忘れの違い

- 記憶が飛ぶ症状を引き起こす可能性のある病気

- 一過性全健忘(TGA)

- 解離性健忘(心因性)

- 認知症・若年性認知症

- 適応障害

- 抗うつ状態

- 記憶が飛ぶ症状で受診する際に知っておくべきこと

- 受診すべきかを判断する目安

- 受診時のポイント

- 検査の流れと内容

- 記憶力を保つには?日常生活でできる予防・対策

- 適度な運動習慣(有酸素運動)

- 食事(脳に優しい栄養を意識する)

- 睡眠(質とリズムの改善)

- 記憶が飛ぶ病気に関するよくある質問

- 記憶が飛ぶときは何科を受診すべきですか?

- 健忘症と認知症はどう違いますか?

- アルコールで記憶が飛ぶことは病気につながりますか?

- 記憶が飛ぶのは病気のサインかも?まずは生活を整えよう

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

神屋ヒロキ

「記憶が飛ぶ」とは?病気の可能性と物忘れの違い

「記憶が飛ぶ」という状態は、医学的には「記憶障害」と呼ばれることがあります。新しい情報を「覚える」、覚えたことを「記憶し続ける」、そして必要な時に「思い出す」という一連の流れのどこかに支障が出ている状態です。

原因はさまざまで、脳にダメージがあったり、強いストレスが関係したりすることもありますが、やはり心配されるのは認知症などの病気の可能性ですよね。特に、アルツハイマー型認知症では、記憶に関する悩みが症状として現れやすいといわれています。

ただ、ご自身でしっかり自覚できている場合は「物忘れ」であって、必ずしも認知症のような病気とは限りません。この二つは似ているようで、実は大きな違いがあるのです。

- 1物忘れ(主に加齢によるもの):体験の一部を忘れる。忘れた自覚があり、ヒントがあれば思い出せることが多い

- 2記憶障害(病気の可能性):体験したこと全体を忘れる。忘れた自覚がないため、ヒントをもらっても思い出せないことが多い

もしご自身の症状が、体験全体がすっぽり抜け落ちる後者に近いと感じたら、それは何らかの病気が隠れているサインかもしれません。

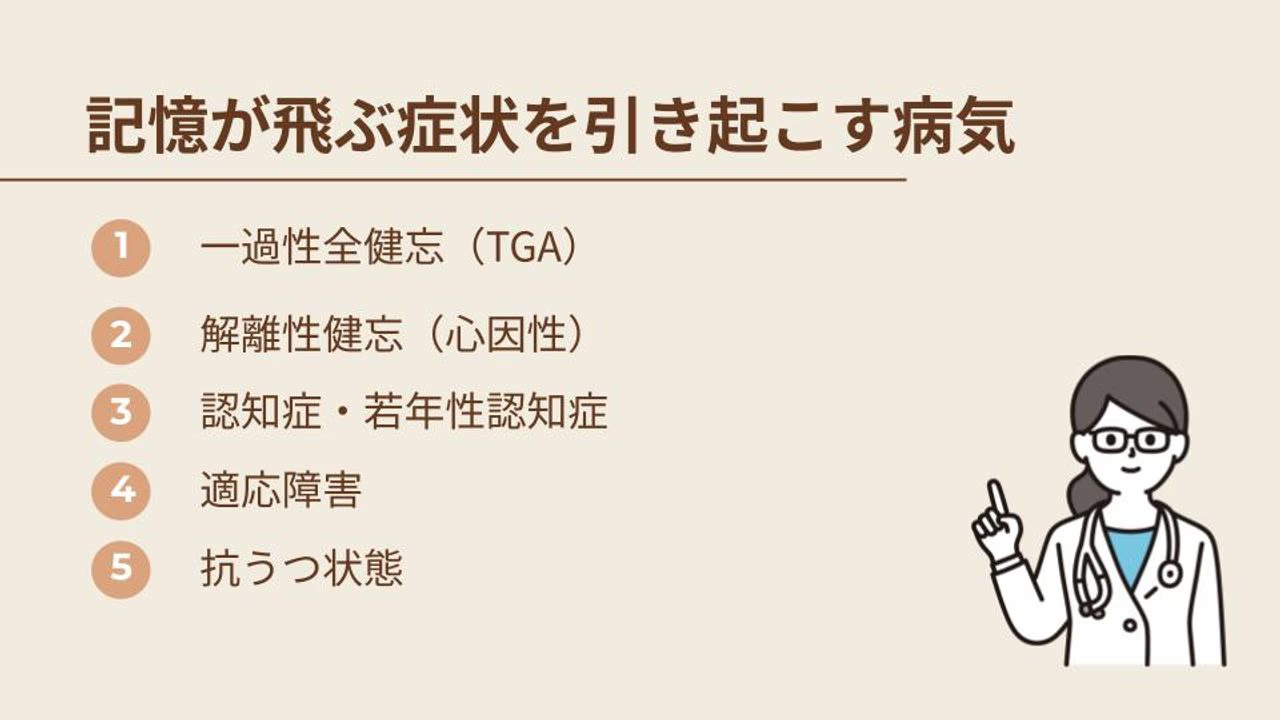

記憶が飛ぶ症状を引き起こす可能性のある病気

「記憶が飛ぶ」という症状の裏にはさまざまな病気が隠れている可能性があります。

ここでは、「記憶が飛ぶ」という症状を引き起こす代表的な病気や状態について、一つひとつ見ていきましょう。

一過性全健忘(TGA)

「一過性全健忘」は、一時的に新しい記憶ができなくなる記憶障害の一種です。頭を打ったなどのきっかけがないのに、突然発症するのが特徴です。

ご自身の名前や家族の顔、昔の記憶などはちゃんと覚えています。しかし、「今、自分はどこにいるのか」「なぜここにいるのか」といった、直近の状況がわからなくなってしまうのです。

この症状は、数時間から長くても1日程度で自然に回復することがほとんどです。はっきりとした原因はまだわかっていませんが、脳の記憶を司る「海馬(かいば)」という部分への一時的な血流不足などが関係しているのではないか、と考えられています。

多くの場合、後遺症なく回復します。

解離性健忘(心因性)

「解離性健忘」は、主に心因性、つまり非常に強いストレスや、心の傷(トラウマ)になるような出来事が引き金となって起こる記憶障害です。

脳の物理的な病気というよりは、つらい記憶から自分自身を守るために、脳が一時的にその記憶へのアクセスを遮断してしまう防衛反応、とイメージするとわかりやすいかもしれません。

この症状が出ると、特定の期間の記憶や、自分に関する大切な情報(例えば、特定の出来事や人物に関する記憶)がすっぽりと抜け落ちてしまいます。ただの物忘れとは違い、その記憶が飛ぶ範囲が限定的であることが多いのが特徴です。

ストレスの原因から離れたり、適切なカウンセリングなどの心のケアを受けたりすることで、失われた記憶が戻ることもあります。

認知症・若年性認知症

「記憶が飛ぶ」と聞いて、多くの人が真っ先に心配するのが「認知症」かもしれません。

認知症は、脳の働きがさまざまな原因で低下することで記憶力や判断力が下がり、日常生活に支障が出てしまう病気の総称です。高齢者の病気と思われがちですが、65歳未満で発症した場合は「若年性認知症」と呼ばれます。

また、物忘れはあるが生活は普通にできている場合は「軽度認知障害(MCI)」の可能性もあります。健常な状態と認知症との間の、いわば「グレーゾーン」とも言える状態です。

認知症を根本的に治す方法はまだ見つかっていませんが、早期に発見し、適切な治療や生活習慣の改善を行うことで、病気の進行を遅らせることは可能といわれています。

適応障害

「適応障害」も、記憶が飛ぶ原因となることがあります。特定のストレス要因(例えば、職場の環境変化や人間関係、家庭内の問題など)に対して、うまく適応できずに心や体に不調が出てしまう状態です。

強いストレスを感じ続けると、「コルチゾール」というストレスホルモンが過剰に分泌されます。このホルモンが必要以上に増えると、記憶を司る脳の「海馬」という部分の働きを邪魔してしまうのです。

結果、新しいことを覚えにくくなったり、約束や物の置き場所を忘れたりといった形で、日常生活に支障が出始めます。

ただし、適応障害による記憶障害は、原因となっているストレスが解消されたり、環境を調整したりすることで回復するケースがほとんどです。

抗うつ状態

「抑うつ状態」や「うつ病」も、記憶が飛ぶ症状を引き起こすことがあります。特に慢性的なストレスは、こうした心の不調のリスクを高めるとされています。

うつ状態になると、脳全体の機能が低下しがちです。記憶に関わる「海馬」や、物事を考えたり集中したりする「前頭前野」といった部分の働きも鈍くなってしまうのです。

当然、記憶力にも影響が出ます。「頭にモヤがかかったようで、物事が覚えられない」「さっき聞いた話が頭に入ってこない」といった形で、記憶が飛ぶと感じることがあります。

この場合、心の休息や適切な治療によって気分の落ち込みが改善してくると、記憶力も一緒に回復してくることが期待できます。

記憶が飛ぶ症状で受診する際に知っておくべきこと

記憶が飛ぶ症状が続くと、「やはり一度、病院で診てもらった方がいいのだろうか」と悩みますよね。しかし、いざ受診するとなると、わからないことだらけで不安になるかもしれません。

ここでは、受診すべきかどうかの判断目安や、実際に病院へ行く際のポイント、検査の具体的な内容について解説します。

受診すべきかを判断する目安

ご自身やご家族の「記憶が飛ぶ」症状が、受診すべきレベルなのかを判断するのは難しいですよね。まずは、以下の簡単なチェックリストで、最近の状態に当てはまるものがないか確認してみましょう。

- 今日の日付や曜日が、すぐにわからないことがある

- 5分ほど前に話した内容を思い出せないことがある

- 鍵や財布、メガネなどの置き場所がわからなくなることが増えた

- 人や物の名前が「あれ、あれ」となって、すぐに出てこないことが増えた

- 周りの人から「その話、さっきも聞いたよ」と言われるようになった

- ATMの操作など、以前は当たり前にできていたことのやり方がわからなくなった

- お薬を飲み忘れることが増えた

- 携帯電話やリモコンの使い方がわからなくなることがある

- 掃除や料理などの家事や、趣味に対する意欲がわかなくなった

- 「物を隠された」「盗まれた」と家族を疑うようになった

4つ以上当てはまるようであれば、一度専門家への相談を考えたほうがよいかもしれません。

ただし、これはあくまで簡易的な目安です。当てはまる数が少なくても、「以前の自分と明らかに違う」「記憶が飛ぶ頻度が増えていて不安だ」と強く感じるようであれば、早めに医療機関を訪ねてみてください。

受診時のポイント

病院に行こうと決めても、次に悩むのが「一体、何科に行けばいいの?」という点です。記憶の問題に対応してくれる診療科は、いくつかあります。

- 1物忘れ外来:記憶や認知機能の低下を専門に診る窓口

- 2脳神経内科・脳神経外科:脳の画像検査などを通じて、脳自体の病気がないかを調べる(内科は主に薬物治療、外科は手術が必要な場合)

- 3精神科・心療内科:ストレスやうつなど、心の不調が原因として考えられる場合に適している

原因によって専門がわかれますが、ご自身で判断するのは難しいかもしれません。

そんなときに頼りになるのが、普段からあなたの健康状態を知ってくれている「かかりつけ医」です。まずはかかりつけ医に相談し、いつから、どんなふうに記憶が飛ぶのかを詳しく話してみてください。

かかりつけ医がいない場合は、お住まいの地域の保健所や、高齢者であれば地域包括支援センターなどで相談してみるのも一つの方法です。

検査の流れと内容

病院では、記憶が飛ぶ原因を突き止めるために、いくつかの検査を行います。主に「脳画像検査」と「神経心理検査」の2種類があります。

脳画像検査は以下のようなものです。

- 1MRI検査:強い磁石と電波を使って、脳の断面図(輪切り写真のようなもの)を撮影する

- 2SPECT検査:少量の検査薬を注射し、脳の血流(血液の流れ)を調べる検査。脳のどの部分が活発に働いていて、どの部分の働きが落ちているのか、脳の「活動状態」がわかる

神経心理検査は、いわゆる知能検査や記憶力テストのようなものです。簡単な質問に答えたり、図形を書き写したり、短い言葉を覚えて後で思い出してもらったりします。

記憶力を保つには?日常生活でできる予防・対策

病気の予防や、脳の健康を保つためには、日々の生活習慣が大切です。普段の暮らしの中で、脳に良いことを少しだけ意識して変えるだけで、良い影響が期待できます。

ここでは、今日からでも始められる、記憶力を保つための具体的な予防・対策について、3つの側面からご紹介します。

適度な運動習慣(有酸素運動)

記憶力を保つためには、適度な運動習慣が効果的です。

運動は、高血圧や脂質異常症といった生活習慣病を防ぐだけでなく、脳の健康にも直接良い影響を与えます。ウォーキングや軽いジョギング、水泳、サイクリングなどの「有酸素運動」がおすすめです。

運動をすると、脳への血流もアップします。記憶を司る中心的な役割を持つ「海馬」という部分の血流量も増えることがわかっています。

まずは1日に30分程度、「少し息が弾むかな」くらいのペースで歩くなど、取り組みやすいものから試してみましょう。

食事(脳に優しい栄養を意識する)

脳の健康を保ち、記憶力をサポートするためには、日々の食事が全ての土台となります。

まずは野菜、魚、肉、豆類など、さまざまなおかずをそろえたバランスの良い食事を三食きちんと摂るのが大前提です。そのうえで、特に脳に良いとされる栄養素を意識して摂り入れてみましょう。

Check

【DHA・EPA】

青魚(サバ、イワシ、アジ、サンマなど)に多く含まれる「オメガ3系脂肪酸」という良質な油。脳の神経細胞を柔らかく保ち、情報の伝達をスムーズにする働きがある。

【プラズマローゲン】

私たちの体の中にもともと存在し、特に脳に多く含まれる成分。年齢とともに減少しやすいと言われており、ホタテや鶏むね肉などから補える。

【ビタミンB群】

レバー、豚肉、うなぎ、豆類、緑黄色野菜などに多く含まれる。脳の神経伝達物質を作るのを助けたり、脳のエネルギー源であるブドウ糖の代謝をサポートしたりする。

記憶が飛ぶ不安や、将来の病気への備えとして、ぜひ積極的に摂りたい成分です。

睡眠(質とリズムの改善)

記憶力を保つ上で、睡眠は運動や食事と同じくらい重要です。脳は私たちが寝ている間に、その日一日に経験したことや新しく覚えた情報を整理整頓し、記憶を定着させる作業を行っているからです。

さらに、睡眠中には脳内に溜まった「アミロイドβ」などの「脳のゴミ」を洗い流し、掃除する大切な働きもあります。このゴミは、アルツハイマー型認知症の原因物質ともいわれており、しっかり睡眠をとることは病気の予防にもつながります。

情報を一時的に記憶し処理する「ワーキングメモリー」を日中フルに働かせるためにも、毎日6時間半から7時間半ほどの質の良い睡眠時間を確保することを心がけましょう。

記憶が飛ぶ病気に関するよくある質問

ここでは、記憶が飛ぶことに関して、多くの人が疑問に思う点をQ&A形式でまとめてみました。受診先の選び方や、似た言葉との違いなど、気になる項目をチェックしてみてください。

記憶が飛ぶときは何科を受診すべきですか?

記憶が飛ぶ症状で不安を感じた場合、主な相談先としては以下のようなところがあります。

- 1物忘れ外来

- 2脳神経内科・脳神経外科

- 3精神科・心療内科

どこに行けばよいか判断がつかない場合は、まずはいつも通っている「かかりつけ医」に相談するのが一番です。あなたの普段の状態を知っているため、適切な紹介状を書いてくれるでしょう。

健忘症と認知症はどう違いますか?

「健忘症」は、主に「出来事」に関する記憶(いつ、どこで、何をしたか)に障害が出る状態を指します。頭を強く打ったり、非常に強いストレスがかかったりしたあとに、特定の期間の記憶が飛ぶといったケースです。

多くの場合、記憶以外の脳の機能(話す、計算する、判断するなど)は保たれています。

一方、「認知症」は、記憶障害に加えて、判断力や計算能力、段取りを立てる能力、場所や時間がわからなくなるといった、他のさまざまな認知機能も一緒に低下してしまう病気です。また、健忘症のように特定の原因(外傷やストレス)がはっきりしないことも多いです。

アルコールで記憶が飛ぶことは病気につながりますか?

お酒を飲み過ぎて、昨夜どうやって帰ってきたか覚えていないという経験は、一時的な「ブラックアウト」と呼ばれる状態です。

しかし、こうしたことが頻繁に続くようであれば注意が必要です。長期間にわたる過度な飲酒は、「アルコール性認知症」という病気につながるおそれがあります。

アルコールが脳に直接ダメージを与えたり、アルコールの分解に必要な「ビタミンB1」が慢性的に不足したりすることで、脳の機能が低下する病気です。

初期には物忘れ(記憶が飛ぶこと)が目立ちますが、進行すると判断力や計画を立てる能力も低下していきます。

記憶が飛ぶのは病気のサインかも?まずは生活を整えよう

「記憶が飛ぶ」という症状は、単なる年齢のせいかもしれませんし、もしかしたらストレスや何らかの病気のサインかもしれません。大切なのは、見て見ぬふりをせず、ご自身の体と心に関心を持つことです。

記憶障害は、認知症だけでなく、ストレスや一時的な脳の不調、生活習慣の乱れなど、さまざまな原因で起こり得ます。不安を感じたら、まずは専門家に相談することが一番ですが、同時にご自身の生活習慣を見直すことが、脳の健康を保つための第一歩です。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

神屋ヒロキ

執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...