2026-02-18

レビー小体型認知症の症状を徹底解説|アルツハイマー型との違いと早期発見のポイント

「最近、家族の様子が前と違う」

「会話がかみ合わない日が増えた」

「見えないものが見えると言い始めた」

そんな変化に戸惑い、不安を感じていませんか?

それは、レビー小体型認知症のサインかもしれません。

レビー小体型認知症は、アルツハイマー型認知症に次いで多い認知症の一つですが、もの忘れだけが症状ではなく、幻視・動きの変化・注意力の低下が現れやすいという特徴があります。そのため、ご家族は「認知症とは違うのでは?」と感じ、対応が遅れやすくなることも。

この記事では、レビー小体型認知症の特徴や初期症状、進行の流れから、ご家庭でできる対応方法、生活面での工夫まで、専門情報をわかりやすく解説します。「もしかして…」と感じている方にこそ、知ってほしい内容です。

目次

- レビー小体型認知症とは?特徴と要因

- レビー小体型認知症の特徴

- 発症する主な要因|加齢・遺伝的要素・生活習慣・ストレスなど

- 特徴的な3つの症状「幻視・動き・変動」

- アルツハイマー型認知症との違い

- レビー小体型認知症の主な症状と進行

- 初期症状

- 中期症状

- 後期症状

- 診断と検査でわかること

- レビー小体型認知症の症状への対応と日常でできる工夫

- 幻視・幻聴への対応方法

- 転倒・失神を防ぐための環境づくり

- 食事・便秘など身体面へのサポート

- 生活リズムを整える

- 脳の健康を長く保ち進行を穏やかにする生活習慣と栄養サポート

- 食事・運動・睡眠のバランスを整える

- 注目の栄養素「DHA・EPA」で脳をサポート

- 食事だけで補うのが難しい場合はサプリも選択肢に

- 無理なくできるケアで心穏やかな毎日を

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

管理栄養士ライター

中山さおり

- 管理栄養士

- 食品微生物検査技師

レビー小体型認知症とは?特徴と要因

アルツハイマー型認知症とはまた異なる症状をもち、「見える」「動く」「変わる」という変化があらわれやすいのがレビー小体型認知症の特徴です。

ここでは、まずこの病気がどのようなメカニズムで起こるのか、そしてどんな要因が関与しているのかを整理していきましょう。

レビー小体型認知症の特徴

レビー小体型認知症は、脳の神経細胞の中に「レビー小体」と呼ばれる異常なたんぱく質が少しずつ蓄積していくことで発症する認知症です。

この蓄積が進むと神経細胞が傷み、脳内での情報伝達が円滑に行えなくなり、記憶だけでなく「体を動かす」「ものを見て判断する」「感情をコントロールする」といったさまざまな働きに影響が出てきます。

発症する主な要因|加齢・遺伝的要素・生活習慣・ストレスなど

レビー小体型認知症の発症メカニズムは、完全には解明されていません。しかし、加齢・遺伝的な素因・生活習慣・慢性的なストレスなどが関与していると考えられています。

また、レビー小体型認知症はパーキンソン病と深い関係がある病気です。どちらの病気も、脳の神経細胞に「レビー小体」という異常なたんぱく質がたまることが原因のひとつとされています。

どちらも動作が遅くなる・手がふるえる・身体がこわばるなど共通した症状があるのが特徴です。そのため、最初はパーキンソン病と診断され、後から認知症の症状が出て判明するケースもあります。

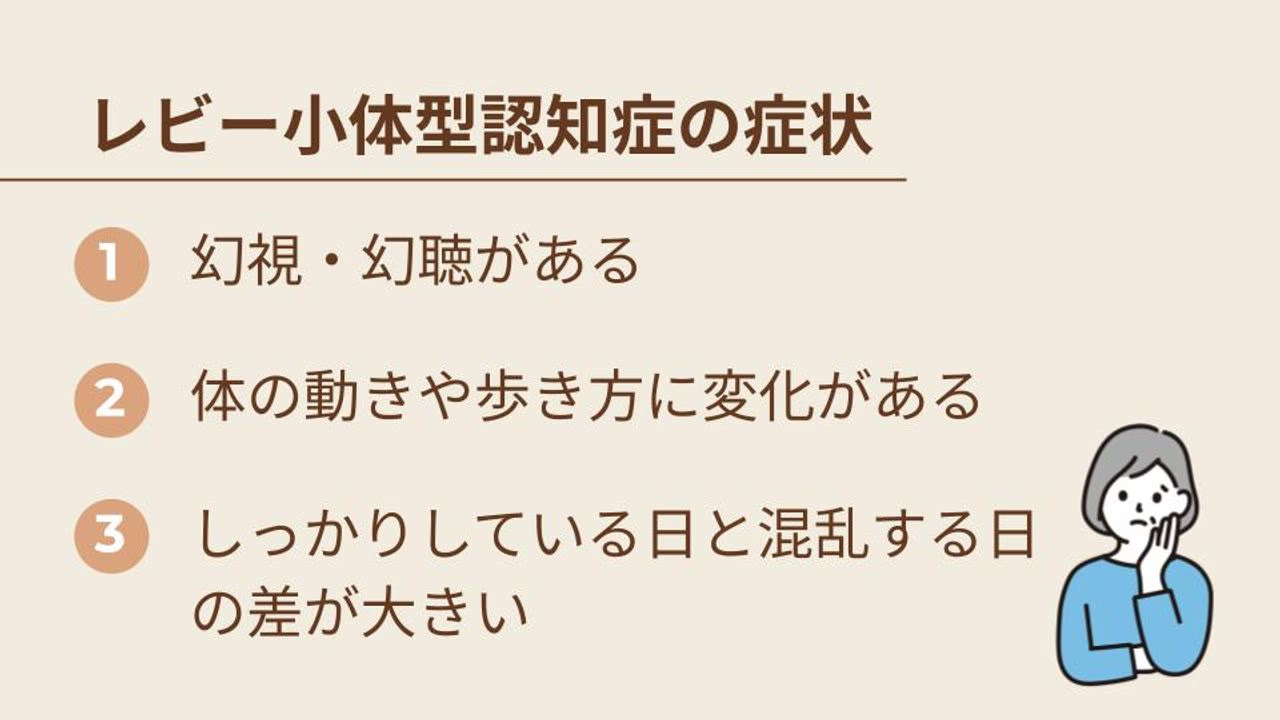

特徴的な3つの症状「幻視・動き・変動」

レビー小体型認知症の大きな特徴は、「幻視」「動きの変化」「認知の変動」という3つの症状が組み合わさってあらわれることです。

いないはずの人や虫が見える・声が聞こえる「幻視・幻聴」

幻視とは、実際には存在しない人や虫・動物などがはっきり見える症状で、本人にとっては現実と区別がつきにくくなります。

レビー小体型認知症患者の半数から8割ほどが幻視を経験するといわれています。

動作が遅くなったり、歩行が小刻みになるなどの「運動・動きの変化」

動きの変化では、歩くときに小刻みになる、転びやすくなる、手が震えるなど、運動症状が目立ちます。

認知の状態に波があり日々変動している

認知の変動とは、しっかりしている時間帯と混乱する時間帯の差が大きく、その日の調子によって会話や理解度が急に変わる状態です。

この「見る・動く・変わる」の3つを意識すると、早期発見につながります。違和感を覚えたら状態をよく確認してみましょう。

アルツハイマー型認知症との違い

アルツハイマー型認知症とレビー小体型認知症は、症状の出方や進み方に違いがあります。

| 症状の違い | 症状の進み方 | |

|---|---|---|

| レビー小体型認知症 | ・注意力の低下 ・幻視や幻聴 ・運動機能の低下 | 日によって症状に波がある |

| アルツハイマー型認知症 | ・新しいことを覚えられない ・記憶障害 | ゆっくりと段階的に進む |

まず症状について、アルツハイマー型では、新しいことを覚えられない・同じことを何度も聞くといった記憶障害が中心になります。

一方、レビー小体型認知症では記憶は初期には比較的保たれることが多く、注意力の低下や思考のスピード低下が先に現れやすいため、「会話のテンポが遅い」「考えがまとまらない」などの違和感として表れます。幻視や幻聴がみられるのも特徴です。

また、アルツハイマー型はゆっくりと段階的に進行する一方、レビー小体型は症状に波があり、体調が日によって大きく変わるのが特徴です。

同じ状態が続きやすいアルツハイマー型認知症とは、以下のような点が大きく異なります。

- 1普段は普通に会話できているのに、急に話がかみ合わなくなる日がある

- 2理解力が落ちる時間帯がある

- 3幻視や幻聴が出る日と出ない日がある

レビー小体型認知症の主な症状と進行

脳の中で起こる変化はゆっくりかもしれませんが、その症状が現れるようになると、日常生活への影響も少しずつ出始めます。

ここではレビー小体型認知症が進行する過程で表れやすい初期の症状を、分かりやすく解説します。

初期症状

- 1幻視・幻聴(いない人や虫が見える・声が聞こえる)

- 2認知の変動(ぼんやり・錯乱が一時的に出る)

- 3睡眠中の異常行動(叫ぶ・暴れる)

レビー小体型認知症は、周囲が異変に気づきにくく、発見が遅れやすいタイプの認知症と言われています。初期の段階でご加速が比較的気が付きやすいのが、思考の働きに波が出る「認知の変動」です。

ある時は普通に会話ができるのに、別の日には反応が遅く話が噛み合わないことがあるなど、ご家族は小さな違和感を感じます。しかし体調不良や疲れのせいと思われることもあり、見過ごされがちなサインです。

幻視の例として多いのは、そこにいないはずの人影や虫、動物が見えるというものです。本人にとってはとても現実的に感じられるため、驚きや不安を強く訴えることがあります。

睡眠中に大きな声を出したり、手足を動かしたりする「レム睡眠行動異常」が表れるケースも多いです。発症の数年前から見られる場合もあり、早期発見の重要な手がかりになります。

中期症状

- 1パーキンソン症状(動作が遅い・歩行が小刻み)

- 2自律神経症状(便秘・血圧の変動・よだれ)

- 3妄想・抑うつ(盗られ妄想など)

進行が進む中期になると、日常生活の中で目立つ変化が増えていきます。代表的なのが、体の動きが悪くなる「パーキンソン症状」です。

動作が遅くなる、歩幅が小さくなる、小刻み歩行や転倒が増えるなど、運動面の障害が目立つようになります。表情が乏しくなる、声が小さくなるといった変化が見られることもあります。

自律神経の働きが乱れやすくなり、便秘や立ちくらみ、発汗異常、よだれが増えるといった症状が日常生活に影響を与え始めます。血圧が変動しやすく、特に立ち上がったときに血圧が下がってふらつく起立性低血圧もよく見られる症状のひとつです。

また、もの盗られ妄想などの妄想や、不安・落ち込みといった感情面の変化も起こりやすくなります。本人は混乱や不安を抱えやすく、周囲のご家族も対応に悩む段階といえます。

後期症状

- 1転倒や失神が増える

- 2食事や排泄に介助が必要になる

- 3会話が減り、寝たきりに近い状態になる

後期に進行すると、日常生活の多くに介助が必要となり、身体機能や意思疎通の低下が目立つようになります。歩行が難しくなり転倒が増えるほか、起立性低血圧による失神発作がみられることもあります。

また、食事動作がうまくできなくなり、誤嚥(ごえん)や痩せが問題となるケースも多いです。排泄も自立が難しくなり、介助や紙おむつが必要となるケースも増えます。

表情や会話が少なくなり、反応が乏しくなるなど、コミュニケーションが難しくなっていきます。進行に伴って寝たきりの状態が長くなると、褥瘡(じょくそう:床ずれ)や肺炎などの合併症にも注意が必要です。

ご家族だけで抱え込まず、医療・介護サービスと連携して見守ることが大切になります。

診断と検査でわかること

レビー小体型認知症は、症状に特徴がある一方で、他の認知症や疾患との区別が難しい場合があります。

診断では医師による問診に加えて、複数の検査を組み合わせて総合的に判断しなければなりません。特に、注意力や認知機能の変動、幻視の有無、運動症状などの特徴を確認しながら進めます。

| 検査項目 | 検査内容 |

|---|---|

| 神経心理検査(MMSE・HDS-Rなど) | 記憶力・注意力・判断力・見当識(時間や場所の把握)などを確認する検査 |

| 脳画像検査(MRI・CT・SPECT) | 脳の萎縮や血流の偏りを調べ、脳血管障害や腫瘍など他の病気との鑑別に役立つ |

| 心筋シンチグラフィ(MIBG心筋シンチ) | 自律神経の働きを評価する検査で、レビー小体型認知症の診断補助としてよく用いられる |

| 睡眠ポリグラフ検査 | レム睡眠行動異常(睡眠中の叫び・暴れるなど)の有無を確認する際に行われることがある |

検査結果を総合的に確認することで、レビー小体型認知症かどうかを慎重に診断していきます。

レビー小体型認知症の症状への対応と日常でできる工夫

レビー小体型認知症では、症状そのものを完全に止めることは難しいものの、日々の関わり方や生活環境を工夫することで、本人の不安を和らげ、暮らしやすさを高めることはできます。

ここでは、ご家族が在宅で実践しやすい対応のポイントを紹介します。

幻視・幻聴への対応方法

レビー小体型認知症の代表的な症状である「幻視・幻聴」は、本人にとっては本当にそこにいるように感じられるため、とても不安を感じます。

周囲の人がやってしまいがちな対応が「そんなもの見えていない」「気のせいだよ」と否定することですが、これは本人を追い込んでしまい、かえって不安や混乱を強めてしまいます。

<幻視・幻聴への適切な対応のポイント>

| 対応 | ポイント |

|---|---|

| 否定しない | 「見えていないよ」ではなく、不安に寄り添う姿勢を大切に |

| 共感を伝える | 「驚いたね」「怖かったね」など気持ちを受け止める |

| 安心につなげる言葉を使う | 「危なくないから大丈夫だよ」「一緒に確認してみようか」 |

| 環境を整える | 薄暗い場所や影の多い部屋は幻視を強めやすいので照明を見直す |

| 話題を切り替える | 安心したあとに気をそらす行動(お茶、音楽、会話)も有効 |

幻視や幻聴は病気による症状であり、作り話や性格の問題ではありません。まずは否定せずに受け止める姿勢を持つことが、本人との信頼関係を保つためにも大切な対応です。

Check

家族が疲れすぎないための視点

幻視や幻聴への対応は、家族に精神的な負担が積み重なります。大切なのは完璧を目指さないことです。

つらい時は「一緒にお茶を飲もうか」など会話をシンプルにしても構いません。一人で抱え込まず、ケアマネジャーや医療機関など外部の支援を早めに活用しましょう。

転倒・失神を防ぐための環境づくり

転倒や失神は骨折や入院のきっかけとなり、その後の生活の質に影響を与えるため、早い段階から環境を整えることが重要です。転倒や失神のリスクを減らすために、まずは今の暮らしに合わせた環境づくりから始めてみましょう。

| Head | Head |

|---|---|

| 段差・滑りやすい床に注意 | 玄関や廊下、浴室などの段差対策やマットの固定を行う |

| 照明を見直す | 幻視を防ぐためにも、暗がりや影を減らし、足元を照らすライトを設置 |

| 手すりや補助具を活用 | 廊下やトイレ、ベッド横に手すりを設置して転倒を予防 |

| 夜間の見守り | トイレに起きた際の転倒が多いため、通路の明かりと動線を確保 |

食事・便秘など身体面へのサポート

レビー小体型認知症では、自律神経の働きが乱れやすくなるため、便秘や脱水が起こりやすくなります。便秘は不快感だけでなく、食欲低下や眠気、さらに「混乱」や「興奮」などの行動悪化につながることも。

脱水は血流を悪くし、転倒やふらつきの原因になるため注意が必要です。毎日の体調管理の中で、食事と水分補給、適度な運動の習慣づくりが大切になります。

生活リズムを整える

日によって体調や認知機能に波が出る認知の変動については、生活リズムを整えることで症状の安定につながるケースがあります。

特に、朝起きたら太陽の光を浴びて体内時計を整えること、毎日できるだけ同じ時間に起床・就寝する習慣を続けることが大切です。

昼夜逆転が起こると不安や混乱が強くなったり、夜間の転倒リスクが高まるため、日中は無理のない範囲で活動を取り入れ、体を適度に動かすことも役立ちます。規則正しい生活は、心身の安定を支える基本的なケアのひとつです。

脳の健康を長く保ち進行を穏やかにする生活習慣と栄養サポート

レビー小体型認知症は進行性の病気ですが、日々の食事や生活習慣を整えることで、負担の軽減につながります。特別なことをする必要はありません。毎日の過ごし方を少し見直し、小さな習慣を積み重ねていきましょう。

食事・運動・睡眠のバランスを整える

脳の健康を支える基本は、栄養の整った食事、無理のない運動、そして質の良い睡眠です。バランスの良い食事は脳の働きを助け、適度な運動は血流を改善し、認知機能の維持に役立ちます。

大切なのは完璧を目指すことではなく、無理のない範囲で取り組めることから少しずつ続けていくことです。

たとえば、散歩を10分増やしてみる、食事に野菜や魚を一品プラスする、夜更かしを控えるなど、小さな工夫の積み重ねが生活の質の向上につながります。

注目の栄養素「DHA・EPA」で脳をサポート

DHAやEPAは青魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸の一種で、脳の健康維持を支える重要な栄養素として知られています。DHAとEPAは体内ではほとんど作れない栄養で、神経細胞や血流環境との関連が報告されている必須脂質です。

DHA・EPAはアミロイドβとの関連が研究されており、栄養面からのアプローチとして注目されています。

Check

アミロイドβとは

アミロイドβは脳内で作られるたんぱく質の一種。

通常は排出されますが、加齢などで脳に蓄積すると神経細胞に悪影響を与えると考えられており、認知症との関連が注目されています。

直接「治す」「予防できる」と断言するものではありませんが、食事や栄養面のサポートとして注目されている成分です。

食事だけで補うのが難しい場合はサプリも選択肢に

DHAやEPAは青魚に多く含まれますが、毎日十分な量を食事から摂り続けることは簡単ではありません。特に高齢になると、食が細くなったり、噛む・飲み込む力が弱くなったりして、栄養が偏りやすくなります。

毎日の食事だけで足りない分は、サプリメントで補う方法もおすすめです。

サプリメントは毎日の健康管理を支えるプラスαの方法です。サプリメントは治療の代わりになるものではありませんが、不足しがちな栄養を補う方法として活用できます。

食生活を土台にしながら足りない分を安心感のある形で補っていくのが賢い選択です。

無理なくできるケアで心穏やかな毎日を

レビー小体型認知症は、症状に波があり、幻視や動作の変化などご家族が戸惑いやすい症状が出る病気です。しかし、症状の特性を理解し、生活環境や接し方を少し工夫するだけでも、本人の安心や生活の安定につながります。

大切なのは完璧を目指すことではなく、無理のない方法でサポートを続けることです。できることから一つずつ取り入れ、必要なときには医療・介護の専門家や地域の支援を頼りながら進めていきましょう。毎日の小さなケアの積み重ねが、心穏やかな生活につながります。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

管理栄養士ライター

中山さおり

- 管理栄養士

- 食品微生物検査技師

上場企業の品質保証部にて微生物検査に従事後、ヘルスケア事業で栄養相談や生活習慣改善・ダイエット支援を担当。Webライターとして食と健康に関する記事を中心に多数執筆。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...