2026-02-18

更年期?生理が遅れるのはどれくらい?女性ホルモンの変化と穏やかに過ごすコツ

「最近、生理が遅れがちで不安…」

「このまま閉経なのかな?」

そう感じたことはありませんか?

更年期を迎え、体が少しずつ変化を始めたとき、女性ホルモンの働きもゆるやかに変動していきます。生理の周期がこれまでと違ってきたなら、それは自然なプロセスのひとつです。

本記事では、更年期に生理が遅れる理由から、閉経の平均年齢、受診の目安、さらに具体的に日々取り入れたいセルフケアや栄養サポートまでをわかりやすく解説。体と心のリズムを整えながら、今の自分を安心して過ごすためのヒントをご紹介します。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

管理栄養士ライター

中山さおり

- 管理栄養士

- 食品微生物検査技師

更年期に生理が遅れるのは自然な変化

40代に入ると、生理周期が少しずつ変化しはじめたと感じる方が増えていきます。これは、多くの場合「更年期」に入る前兆として現れる自然な体の変化です。

この時期に起こる生理不順は、卵巣の機能低下による女性ホルモン「エストロゲン」の分泌低下が大きく関係しています。エストロゲンの分泌が安定しなくなることで、生理周期がこれまでのように規則的ではなくなっていくのです。

40代以降に、生理が1〜2カ月飛ぶことがある、経血量が急に減る、または増える……これらの変化は、おかしいこと・異常なことではありません。

体が新しいリズムに切り替わっていく過程で起こる変化です。大切なのは、焦らず自分の体のリズムを観察しながら過ごすことです。

閉経は平均50.1歳

閉経とは、月経が12カ月以上こない状態を指します。日本人女性の閉経の平均年齢は約50歳といわれており、多くの方は45〜55歳の間に閉経を迎えます。

更年期は閉経をはさんだ前後10年間のこと。人によって訪れる時期が異なり、はっきり何歳から更年期とは定義できません。

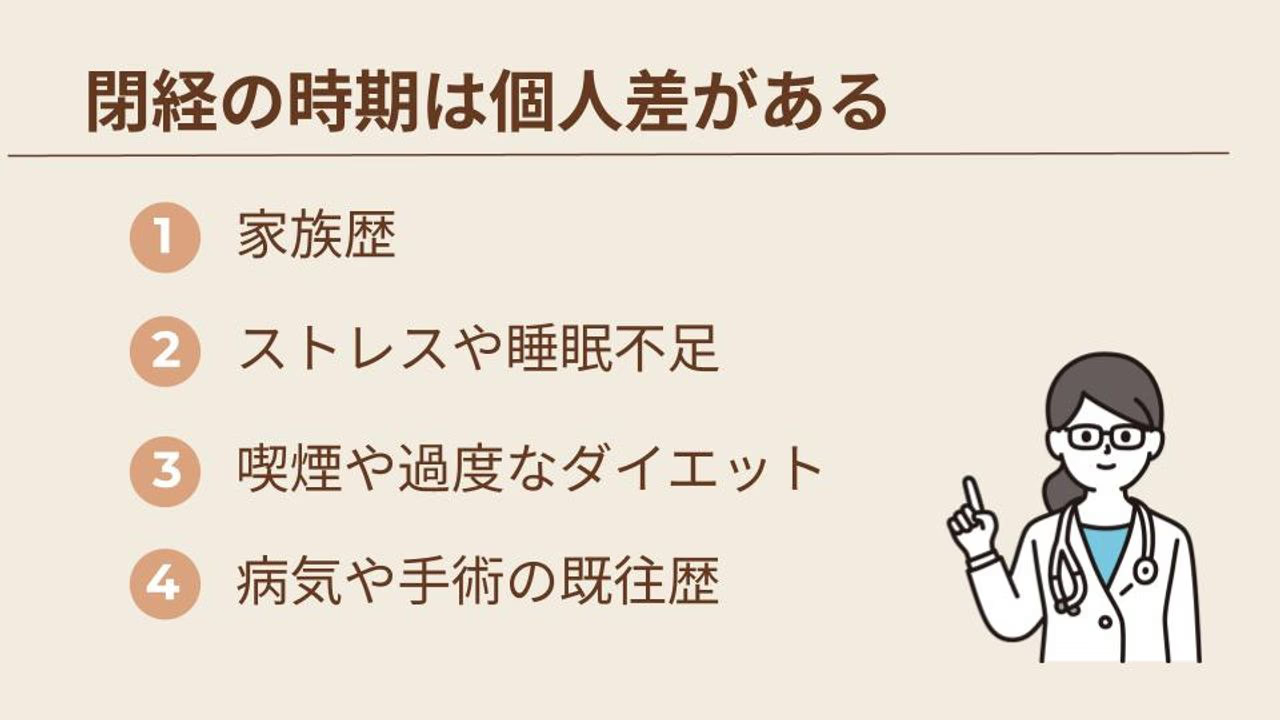

最近では、閉経前の変化が始まるプレ更年期という考え方も広がっており、30代後半〜40代前半から体調のゆらぎを感じる方もいます。閉経の時期には個人差がありますが、その背景にはさまざまな要因が絡んでいます。

- 1家族歴(母親が早く閉経した人は早まる傾向があるといわれている)

- 2ストレスや睡眠不足

- 3喫煙や過度なダイエットなどの生活習慣

- 4病気や手術の既往など

どれくらい生理が遅れたら受診が必要?

更年期の生理不順は自然な変化のひとつですが、なかには医療機関を受診したほうがよいケースもあります。

生理が3カ月以上こない場合は、一度婦人科で相談することをおすすめします。更年期による周期の乱れであることも多いのですが、妊娠の可能性や、ホルモンバランス以外の理由が隠れている場合もあるためです。

また、以下のような症状がある場合は早めに受診しましょう。

- 1不正出血が続く、または鮮血が出る

- 2強い下腹部痛がある、発熱を伴う

- 3おりもののにおいや色が急に変化した

- 4貧血症状(めまい・息切れ)がある

生理に関する変化は、「年齢のせい」と思い込み、受診をためらってしまう人も少なくありません。更年期の体の変化と婦人科的な病気は重なることもあるため、早めに専門家へ相談することで安心につながります。

更年期で生理が遅れる女性にあらわれやすい体の変化

更年期が近づくと、生理の変化だけでなく体や心にもさまざまなサインが現れはじめます。これまで規則的だった生理が遅れたり止まったりするだけでなく、メンタル面でも「最近なんだか調子がいつもと違う」と感じる方も少なくありません。

こうした変化は、女性ホルモンのゆらぎによって起こる自然な反応です。ここでは更年期にあらわれやすい体の変化について整理していきましょう。

閉経前の生理の特徴

まず、生理周期がこれまでより長くなることがあります。28日前後だった周期が35日以上に延びる、2カ月ほど空いてしまうといったことは、更年期前後にはよくみられます。

経血量が減る・生理が短期間で終わるなどの変化を体感する方も多いでしょう。反対に、生理周期が短くなるケースもあり、月に2回生理が来る人もいます。

こうした変化が積み重なりながら、ゆっくりと閉経へと進んでいきます。同時に、以下のような変化を感じるのも特徴です。

- 1体温の変化(高温期が続かないなど)

- 2おりものの変化

- 3気分の揺れやすさ

これは女性ホルモンの分泌がゆらぎ始める「閉経移行期」に多くみられます。

生理が不規則になると不安を感じるかもしれませんが、多くの場合は自然な変化です。大切なのは、「体が変化のステージに入った」と理解し、無理をせず自分自身のリズムを整えていくことです。

顔のほてり・寝汗・動悸・めまいなど身体のサイン

更年期には、生理の変化に加えて体のさまざまな不調を感じることがあります。代表的なものが、顔のほてり(ホットフラッシュ)や急な発汗、寝汗などです。

突然カーッと体が熱くなったり、夏場でもないのに夜中に汗をかいて目が覚めてしまう、といった経験をする方も多くいます。

- 1動悸や息切れを感じる

- 2めまいやふらつきが起こる・疲れやすい

- 3肩こりや頭痛が増える

- 4手足が冷えやすくなる

体だけでなく気持ちの面にも変化が現れやすくなります。イライラしやすくなる、落ち込みやすくなる、不安を感じる、やる気が出ない、集中力が続かないなど、感情のコントロールがしにくくなる日もあるでしょう。

これらは女性ホルモンの変動により、自律神経のバランスが乱れることが原因と考えられています。こうした変化は多くの女性に共通して表れるものであり、決して珍しいことではありません。

ストレスが周期に与える影響

更年期は体の変化が大きく進む時期であり、「このまま閉経に向かっていくのかな」「最近の体調がなんとなく不安」など、言葉にしにくい不安を抱える方も少なくありません。

こうした不安は心のストレスとなり、自律神経の乱れをますます強める可能性があります。ストレスが続くと眠りが浅くなったり、寝付けなかったりと、睡眠の質の低下につながります。

また、休む時間を取れず過労が続くと、体の回復力が下がり、心身ともに負担が積み重なりやすくなることもあるでしょう。

更年期のストレスを和らげるためには、「整える習慣」を少しずつ取り入れることが大切です。栄養のある食事を意識すること、睡眠時間を確保すること、緊張をほどくリラックスタイムを持つことなど、体・心・生活のバランスに目を向けてみましょう。

完璧を目指す必要はなく、まずは深呼吸をしてひと休みする、夜はスマホを少し早めに手放して眠るなど、小さな一歩が心身の安定につながります。

更年期・プレ更年期を穏やかに過ごすためのセルフケアと栄養サポート

更年期やプレ更年期は、ホルモンバランスの変化によって心身にさまざまなゆらぎがあらわれやすい時期です。

適切なセルフケアを取り入れることで、不調を和らげながら自分らしく過ごすことは十分に可能です。更年期の体と心のゆらぎをやわらげるために、日々の生活リズムを整えることを意識しましょう。

生活リズムを整えるセルフケア

まず意識したいのは、朝の過ごし方です。朝起きたらカーテンを開け、朝日を浴びることで体内時計が整いやすくなります。自律神経やホルモンのリズムを日常の中で整えるシンプルな方法のひとつです。

睡眠不足はホルモンバランスの乱れにつながるため、「眠ることもケアの一部」と考えて、無理をしすぎない生活を心がけましょう。

ぬるめのお風呂でゆっくり入浴したり、寝る前に軽いストレッチを取り入れたりするのもおすすめです。体を温めることで副交感神経が優位になり、緊張がほぐれやすくなります。深い呼吸を意識したり、短時間の瞑想を取り入れたりすることも、心のバランスを整える助けになります。

食事で女性ホルモンのゆらぎをやさしく整える

更年期やプレ更年期の体は、女性ホルモンの変化によって影響を受けやすくなります。この時期の食事は、単にお腹を満たすためのものではなく、体と心のバランスを整えるための大切なケアのひとつです。

以下では、積極的に摂取したい栄養素について紹介します。

大豆製品

まず意識して取り入れたい栄養素が、大豆製品に含まれる大豆イソフラボンです。豆腐や納豆、豆乳などに多く含まれる成分で、女性の健康リズムと深い関わりがあることで知られています。

味噌汁や納豆など、毎日の食事に無理なく取り入れましょう。

ビタミンB群

ビタミンB群も大切な栄養素です。ビタミンB群はエネルギー代謝を助けるほか、神経の働きにも関わるため、意識的に摂りたい栄養です。玄米や卵、まぐろ、豚肉などに含まれています。

ビタミンE

ビタミンEを含むアーモンドなどのナッツ類やアボカドも、更年期の食事に取り入れたい食品です。

ビタミンEは日々の生活で生じるストレスや、気になる体内環境の乱れにアプローチします。血流をサポートする働きもあり、冷えが気になる方にもおすすめです。

カルシウム・マグネシウム

骨の健康にも目を向けましょう。カルシウムやマグネシウムを含む小魚や海藻類も、積極的に摂りたい食材です。

鉄分

女性はもともと鉄分不足になりやすいといわれています。

特に、生理周期が不安定な時期は貧血が気になる方もいるでしょう。赤身肉やレバー、ほうれん草など、鉄分の多い食品を意識的に取り入れることが大切です。

Check

食事は栄養バランスを整えるだけでなく、自律神経にも影響します。

一日三食をリズムよく摂り、よく噛んで食事を味わうことで、心も落ち着きやすくなります。食べることを「整える時間」に変えることが、ゆらぎやすい時期を穏やかに過ごす第一歩です。

サプリメントで栄養を補うのもおすすめ

更年期・プレ更年期の体調管理では、食事から栄養を摂るのが基本ですが、忙しい日々のなかで毎日バランスよく整えるのは簡単ではありません。

特に、大豆イソフラボンやビタミン類、ミネラルなどは不足しやすい傾向があり、食事だけで必要量を満たすのが難しい場合もあります。

そんなときは、サプリメントで栄養を補うのもひとつの方法です。日々の食事を支える補助としてサプリメントを活用すれば、無理のない形で栄養バランスを整えられます。

サプリメントを選ぶ際は、自分に必要な成分が入っていることはもちろん、続けやすさと品質も大切です。粒の大きさや飲みやすさ、1日の摂取目安量など、負担なく続けられるかを確認しましょう。

自分の体質や生活リズムに合ったものを選ぶことが、継続のポイントです。

平均よりも「わたしのリズム」を大切に

更年期やプレ更年期に起こる生理の遅れや身体の変化は、多くの女性が経験する自然なステップです。閉経には平均年齢がありますが、進むペースは人それぞれであり、「平均」よりも大切なのは自分のリズムを知ることです。

不安を感じたときは体の声に耳を傾け、生活習慣や栄養の見直しからはじめてみましょう。無理をせず、自分に合った方法で整えていくことが、穏やかに過ごす第一歩になります。必要なときは専門家の力も借りながら、自分らしい毎日を育てていきましょう。

そのうえで、日々のゆらぎを感じたときは、からだを内側から整えるケアを取り入れてみるのもおすすめです。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

管理栄養士ライター

中山さおり

- 管理栄養士

- 食品微生物検査技師

上場企業の品質保証部にて微生物検査に従事後、ヘルスケア事業で栄養相談や生活習慣改善・ダイエット支援を担当。Webライターとして食と健康に関する記事を中心に多数執筆。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...