2026-02-13

【管理栄養士監修】血流を良くする食べ物ランキング8選|コンビニで買える飲み物も紹介

現代の多くの人々が悩む「冷え」「むくみ」「肩こり」。その原因は、もしかしたら血流の悪さにあるかもしれません。

本記事では、血流への働きが期待される食べ物をランキング形式で紹介します。

コンビニで買える飲み物や普段の食事に取り入れやすい簡単レシピも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

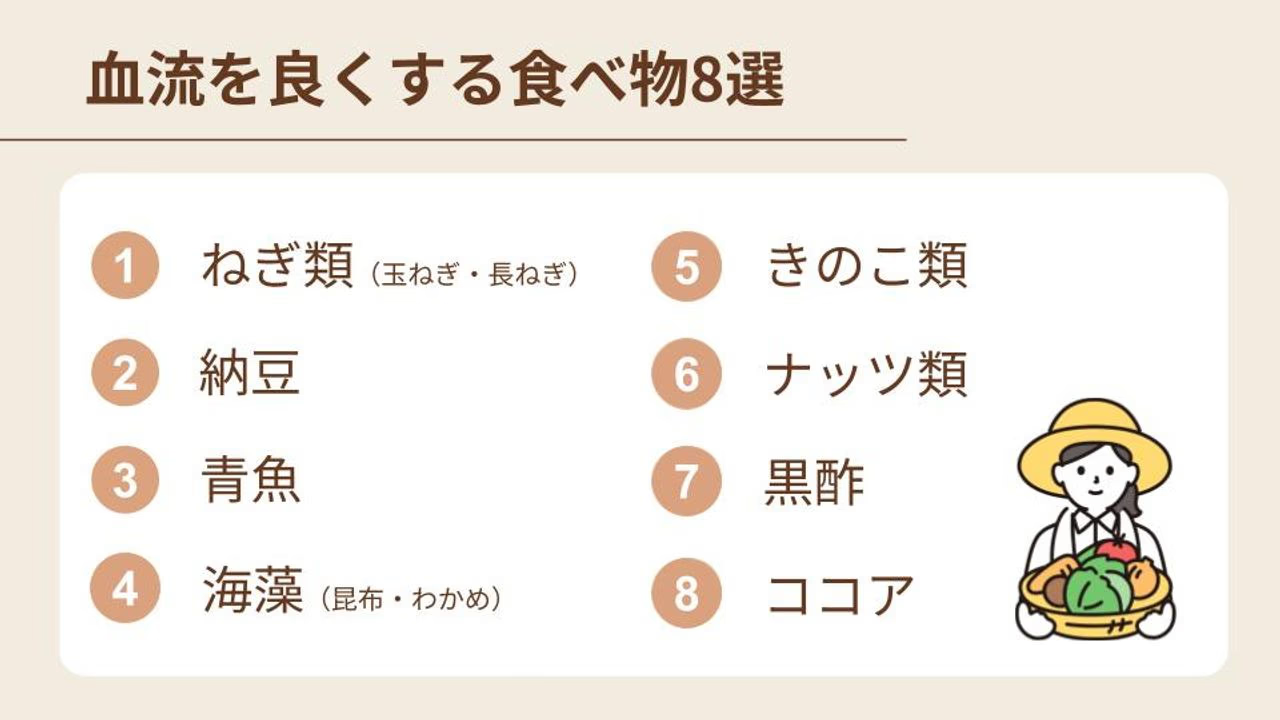

血流を良くする食べ物ランキング8選

血流を良くする食べ物には、ねぎ類や納豆、青魚、海藻、きのこ類などがあります。

それぞれの食べ物に含まれる栄養素や働きについてみていきましょう。

ねぎ類(玉ねぎ、長ねぎ)

玉ねぎや長ねぎに含まれる「硫化アリル」は、血栓の軽減やコレステロールの正常化によって、動脈硬化のリスクを軽減する可能性があるといわれています。

硫化アリルは熱に弱く、水に溶けやすい性質を持つため、可能であれば生食がおすすめです。

また、ポリフェノールの一種である「ケルセチン」は抗酸化作用を持ち、悪玉コレステロール(LDL)の酸化を抑制する可能性が期待されます。

ケルセチンは油と一緒に摂ると吸収率が上がるため、ねぎ類をオイルドレッシングや炒め物などに活用してみましょう。

納豆

納豆に含まれるナットウキナーゼは、血栓を溶かす働きがあり、血圧や体温の維持に役立つ可能性が示されています。

そのため、血流を良くするためには、うってつけの食材といえるでしょう。しかし、血栓治療薬であるワルファリンとの併用は推奨されていません。

日本人にとってなじみ深い納豆は、ごはんにかけるのはもちろん、パスタやトースト、和え物、汁物の具にもおすすめです。

青魚

青魚に含まれるDHAは、赤血球や血管壁の細胞膜を柔らかくして、血液の流れをスムーズにすることをサポートしてくれます。

同じく、青魚に含まれるEPAには、以下の働きが期待されています。

- 1中性脂肪を減らして血中の中性脂肪濃度を正常に保つ

- 2血管の健康を守り、破裂のリスクを軽減する

サバやいわし、さんま、あじなどは代表的な青魚です。DHAとEPAは、熱に弱い性質を持つため、生食での摂取をおすすめします。

また、焼き魚やソテー、缶詰の活用も◎。缶詰は煮汁ごと一緒に使うことで、DHA・EPAを無駄なく摂れるといわれています。

DHA・EPAはサプリメントでの摂取もおすすめ!

毎日のDHA・EPA摂取が難しい場合は、サプリメントで補う方法もおすすめです。サプリメントであれば、魚が苦手な方も手軽に栄養を摂取できます。

DHA・EPAを含む脳神経内科医監修のサプリメント「Rimenba(リメンバ)」は、いつまでも若々しく健康を維持したいあなたにぴったり。

1日4粒を目安にして、DHA・EPAをはじめ、20種類以上の重要栄養素を効率的にカバーできることが強みです。

必要な栄養素を手軽に摂取したい方は、下記のバナーからぜひお試しください。

海藻(昆布、わかめ)

ある研究においては、「海藻をほとんど毎日食べる人のグループで、虚血性心疾患の発症リスクが低い」との結果が示されています。

これは、海藻に含まれる食物繊維が血液中の脂質を正常化し、たんぱく質によって血圧が維持されたためと考えられます。

また、食物繊維には脂肪酸やコレステロールの吸収を抑える可能性も期待されており、血流を良くするためには重要な食材です。

和え物やみそ汁、ごはんにかけるなどさまざまな食べ方で召し上がってみてください。

参考:国立研究開発法人 国立研究センター,国立循環器病研究センター

きのこ類

しいたけのかさの裏に含まれ、血圧に関わる栄養素に「エリタデニン」があります。

エリタデニンは、活性酵素の働きやコレステロールの上昇を抑えて、体内のめぐりをスムーズにする働きが期待されます。

また、きのこに含まれるカリウムも、血圧を下げる可能性を秘めた栄養素の一つです。ソテーや炊き込みごはん、ホイル焼きなどにいかがでしょうか。

ナッツ類

ナッツ類は、ビタミンEを豊富に含む食材です。脂質を酸化させる活性酵素の生成を抑える働きが考えられています。

また、ビタミンEは血管の拡張や血小板の凝集を妨げる働きも期待される栄養素です。

片手に乗るくらいの量(20~25g)を目安に、アーモンドやピーナッツなど好きな種類から取り入れてみましょう。

黒酢

黒酢は、血流に関わる働きが期待されている食品の一つです。

- 1赤血球の変形を抑制することによるめぐりのサポート

- 2血中コレステロールと中性脂肪の正常化

- 3悪玉(LDL)コレステロールの酸化抑制

- 4血圧調整など

これらは、全て黒酢に存在する乳酸菌の働きが関係していると考えられます。

また、黒酢には血の固まりをできにくくする可能性についても研究が進められている最中です。

黒酢の飲み方は商品ごとの目安量を守り、空腹時の飲用は避けるのがベターです。

ココア

ココアにはカカオポリフェノールが含まれています。カカオポリフェノールは、血管の収縮を抑え、血圧と体温の維持に関わる報告が示されています。

また、ポリフェノールには、抗酸化作用が期待されることでも有名です。動脈硬化による心血管疾患のリスクを減らす可能性も期待されています。

1日当たりの目安量は、ティースプーン2〜4杯(純ココア5〜10g)程度です。牛乳や調整豆乳などで割ると飲みやすいでしょう。

血流を良くする食べ物を使った簡単レシピ&食事法のヒント

ここでは、血流を良くする食べ物を使った簡単レシピを紹介します。

- 1納豆とオクラの和風パスタ

- 2きゅうりとトマトのおろし玉ねぎサラダ

作り方や調理のポイントについても紹介するので、ぜひ活用してみてください。

納豆とオクラの和風パスタ

血流を良くする食材である納豆としいたけ、食物繊維を多く含むオクラを合わせた和風パスタです。

納豆に含まれるナットウキナーゼは、血流を正常に保つ役割が期待されています。

【材料(2人分)】

- スパゲッティ 160g

- 塩(パスタをゆでる用) 適量

- オクラ 5本(50g)

- しいたけ 2~3枚(40g)

- めんつゆ 大さじ3

- オリーブオイル 大さじ2

- レモン汁 大さじ1

- 納豆 2パック

- 塩 少々

- 黒こしょう 少々

- のり 適量

【作り方】

下準備:鍋にたっぷりのお湯を沸かしておく。

- オクラはヘタをとって、お湯が沸騰したら2〜3分ゆでる。

- しいたけは石づきを落として5mm幅に切り、大さじ1のオリーブオイルで炒め、塩で味を整えておく。

- 鍋のお湯が沸騰したら、スパゲッティを表示時間通りにゆでる。

- ボウルにめんつゆとレモン汁、残りのオリーブオイル大さじ1を混ぜておく。

- 4に1と3のゆでたスパゲッティ、納豆を加えて軽く和える。

- 器に盛り付けて黒こしょうをふり、のりをちぎってのせたら完成。

【調理のポイント】

納豆に含まれるナットウキナーゼは熱に弱い性質を持つため、加熱せずに和えることでその働きを失わないように工夫しています。

きゅうりとトマトのおろし玉ねぎサラダ

すりおろした玉ねぎをオイルドレッシングに使用し、血液の流れやコレステロールの正常化が期待されるケルセチンの吸収力アップを目指した副菜です。

【材料(4人分)】

- きゅうり 2本(300g)

- トマト 1個(200g)

- 塩 小さじ1/3

- 【A】オリーブオイル 大さじ2

- 【A】すりおろし玉ねぎ 小さじ2

- 【A】黒こしょう 少々

- 【A】うま味調味料 少々

【作り方】

- きゅうりは食べやすい大きさに乱切りする。

- トマトは8等分のくし切りにして、さらに横半分に切る。

- ボウルに塩、【A】の調味料をいれて混ぜ合わせ、ドレッシングを作る。

- 3に1と2を入れて、軽く和えたら完成。

【調理のポイント】

お好みで黒酢を加えたり、わかめなどの海藻類と組み合わせたりすると、血液に関わる複数の食材摂取が可能です。

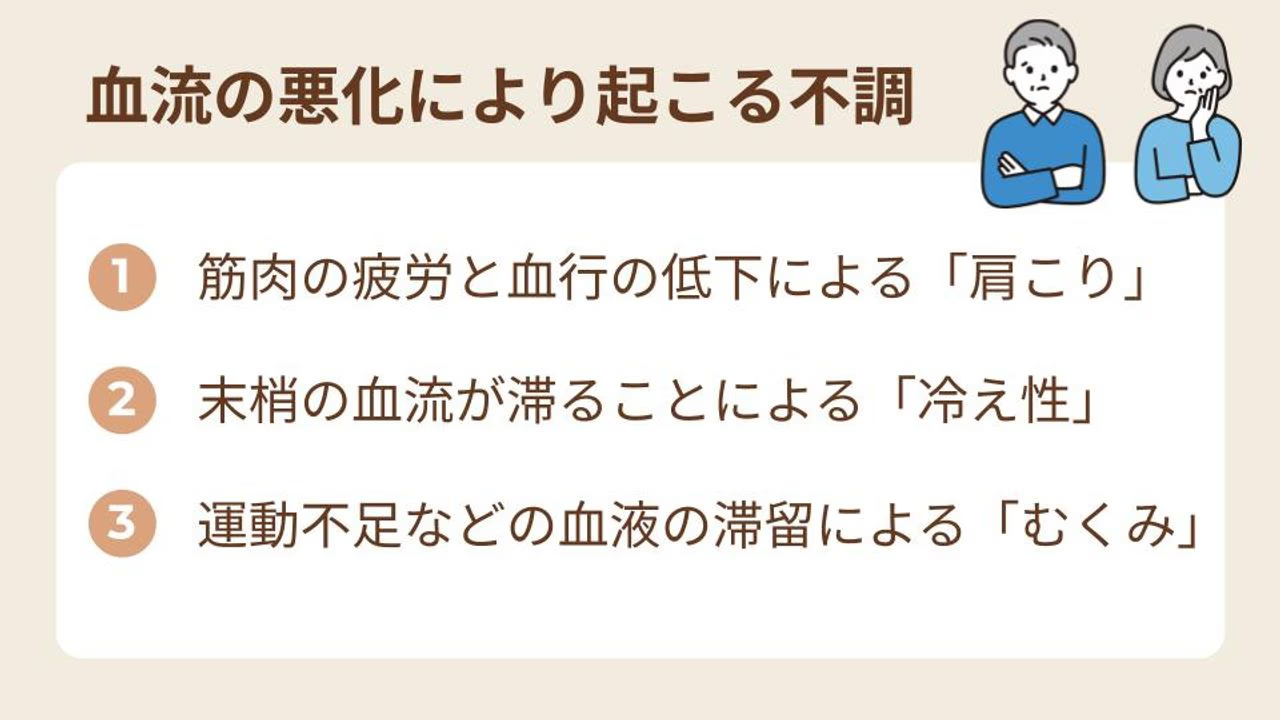

血流の悪化によって起こる不調と対処法

血流の悪化は、肩こりや冷え性、むくみといった体の不調につながる可能性があります。

今回は、血流の悪化によって起こる不調とその対策法について紹介します。

肩こり

肩こりは、筋肉の疲労と血流の低下が原因の一つといわれています。特に筋肉の疲労は、運動不足や長時間同じ姿勢で過ごす習慣がある方に起こりやすい傾向です。

肩こりの緩和には、肩回りの筋肉をほぐす簡単なストレッチがおすすめです。また、眼精疲労も肩こりを助長させる原因の一つと考えられています。

そのため、目や肩のケアを取り入れてみましょう。

- 1パソコン作業では1時間に1回休む

- 2蒸しタオルで肩周りを温めてみる

冷え性

手や足の冷えを感じる場合、血液が滞っている可能性が考えられます。血流が滞ることで全身に熱がいきわたらず、体温の低下につながりやすいです。

また、冷え性の原因は食生活の乱れによるエネルギー不足やきつめの服による血行不良、女性ホルモンとの関わりなどが考えられます。

冷え性の場合は、以下の習慣を取り入れてみるとよいでしょう。

- 1ぬるめのお湯(38~40度)に入浴する

- 2栄養バランスのとれた食事を摂る

- 3足裏のマッサージを行う

むくみ

むくみは血液中の水分が血管の外にしみ出し、皮膚と皮下組織の中にたまっている状態です。このようなむくみの原因には、疾病や日常生活の影響が考えられます。

特に立ち仕事やデスクワークの方は、重力の影響を受けて末端の血流が滞り、むくみが起こりやすい状況にあるといえるでしょう。

そのため、以下の対処法を取り入れてみてください。

- 1ふくらはぎをもむ、足を温める・動かす

- 2たんぱく質やビタミン、ミネラルの摂取を心がける

- 3水分のとりすぎに注意する

たんぱく質には、血液中の水分を血管内に留めてくれる役割が期待されます。

また、カリウムやカルシウム、マグネシウムなどのミネラルは、体内の過剰な水分を体外に排出してくれる働きが期待されています。

食生活や生活習慣を改善して、血流をサポートしよう

血流をよくするためには、食事や生活習慣の改善が大切です。しかし、生活習慣を急に変えることは簡単ではありません。

そんなときは、手軽な健康習慣から始めてみるのがおすすめです。

健康をサポートするならサプリメントがおすすめ

日々の健康を支えるサポート役として、サプリメントを活用するという方法があります。

サプリメントの長所は、食事ではなかなか補いきれない栄養素をバランスよく含む点です。

特に血流に不安がある方は、中高年期のお悩み解消をサポートするオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」がおすすめです。

【Rimenbaをおすすめする理由4つ】

- 1更年期以降に必要な20種類以上の栄養素をオールインワンで配合

- 21日4粒で栄養を手軽に補える

- 3中高年期の多角的な悩みに応じたトリプルケア処方

- 4飲みやすい小粒カプセル

「長く続けやすい」をモットーにしたRimenbaは、初回購入時に通常の50%オフ、2回目以降も割引価格で購入いただけます。

また、初めての場合を考慮し、15日間の返金保証をお付けしています。

年齢を重ねるにつれて、将来の健康への不安が募り、「何か始めたいけれど、どうしよう」と悩む場合も多いでしょう。

そんなときは「小さな習慣」からでも始めてみることが大切です。

体の不調はそのままにせず、食事とサプリメントを上手に活用して、内側からの変化を感じてみてくださいね。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

「身近な人の健康を支えたい」という想いで活動している管理栄養士ライター。学校や保育園での調理業務、医療機関での外来栄養指導を経て独立。食の専門知識をわかりやすく伝えるため、200記事以上の執筆を担当。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...