2025-11-08

最近の物忘れは病気の兆候?考えられる原因と進行を遅らせる生活習慣

「あれ、今何をしようとしてたんだっけ?」

「最近、人の名前がすぐに出てこなくなったな」

ふとした瞬間にこんな物忘れを自覚し、不安を感じている方はいませんか?

仕事や家事に追われる忙しい毎日の中で、ちょっと疲れているだけかなと思いつつも、心のどこかで「これは何かの病気の兆候なのでは」と心配になっているかもしれません。

本記事では、気になる物忘れの原因や、加齢と病気の見分け方、そして物忘れを引き起こす病気の進行を遅らせるためのセルフケアについて詳しく解説します。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

神屋ヒロキ

物忘れと病気の関係:加齢と疾患の見分け方

物忘れが気になり始めたとき、年齢を重ねることで起こる自然な変化なのか、何らかの病気が関係しているのか、ご自身で見分けるのはなかなか難しいものです。

ここでは、特に多くの方が心配される認知症を例に挙げながら、具体的な違いや病気の可能性を考えるべきサインについて解説します。

加齢による物忘れと病気の物忘れの違い

加齢によって誰もが経験する物忘れと、認知症などの病気を原因とする物忘れには、いくつかの目安となる違いがあります。

| 加齢による物忘れ | 病気による物忘れ |

|---|---|

| 体験したことの「一部」を忘れる | 体験したこと「全体」を忘れる |

| 物忘れをしたこと自体を「自覚している」 | 物忘れをしたことを「自覚できない」 |

| 探し物をするとき、自分で見つけようと努力する | 探し物をするとき、誰かに盗られたと思い込んでしまうことがある |

| ヒントがあれば思い出すことができる | ヒントを与えられても思い出すことができない |

これらはあくまで目安ですが、もしご自身の物忘れが後者の特徴に近いと感じたら、一度専門家に相談してみることを考えてもよいかもしれません。

軽度認知障害(MCI)と物忘れ:病気の前段階

「軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)」は、物忘れが目立つものの、まだ認知症という病気と診断される一歩手前の状態を指します。

日常生活動作(着替えや入浴、食事など)は自立して行えるため、周囲からは気づかれにくいこともあります。しかし、ご本人やご家族からは「物忘れが増えた」という訴えがあり、年齢や学歴から予測されるレベルよりも記憶力が低下している状態です。

必ずしも認知症に進行するわけではなく、適切な対策や生活習慣の見直しによって、健常な状態に戻ることも報告されています。だからこそ、この段階で気づくことが重要です。

物忘れで病院を受診するべき目安

年齢を重ねると、誰しも「あれ?」と思う瞬間が増えるものです。では、どのような状態になったら病院を受診すべきなのでしょうか。

以下を参考に、ご自身やご家族の様子をチェックしてみてください。

- 1以前はしなかったようなうっかりミスが増え、自分でも「ちょっとおかしいな」と不安に感じるレベルになってきた

- 2親しい友人や家族の名前が、なかなか思い出せないことが増えた

- 3日付や曜日、今いる場所などがわからなくなることがある

- 4周りの人から、同じことを何度も聞いたり、話したりすることをよく指摘される

これらのサインは、単なる加齢による物忘れではなく、記憶を司る脳の機能に何らかの変化が起きている可能性を示唆しています。

最近は「もの忘れ外来」といった専門の窓口を設けている病院も増えています。上記に当てはまる場合は、勇気を出して一度受診してみるのがよいでしょう。

物忘れを引き起こす病気の種類と特徴

「物忘れ」と聞くと、多くの方がすぐにアルツハイマー病などの「認知症」を思い浮かべるかもしれません。しかし実際には、他にもさまざまな原因が考えられます。

ここでは、物忘れにつながるさまざまな病気について解説します。

認知症

物忘れを引き起こす代表的な病気として、やはり認知症は避けて通れません。

認知症は、脳の神経細胞が壊れたり、働きが悪くなったりすることで認知機能(記憶、判断力、言語能力など)が低下し、日常生活や社会生活に支障が出てくる状態を指す病気です。

60代以上でリスクが高まるとされますが、40代や50代で発症する「若年性認知症」もあります。

認知症は進行性であることが多いです。家族との会話や重要な予定を忘れてしまうといった物忘れが続く場合は、早期に専門医を受診することが、進行を遅らせる治療やサポートにつながります。

うつ病・不安障害など心の病気

うつ病や不安障害といった心の病気も、物忘れの原因となることがあります。

仕事のプレッシャー、家庭内の問題、将来への不安など、さまざまなストレスが引き金となり、心のバランスを崩してしまうことは誰にでも起こり得ます。

うつ病になると、気分の落ち込みや意欲の低下が主な症状として知られていますが、同時に「頭が働かない」「集中できない」といった状態に陥ることがよくあります。結果として物忘れの症状として現れるのです。

これは、心の不調によって脳の働きが一時的に鈍くなっている状態。持続的な悲しみや無気力感、眠れない、食欲がないといった症状が続く場合は、精神科や心療内科の専門医に相談することが推奨されます。

脳の病気

物忘れの症状は、脳卒中(脳梗塞や脳出血)、脳炎、てんかんなど、脳自体の物理的な病気によって引き起こされるケースもあります。

これらの病気は、脳の記憶を司る部分(例えば「海馬」)や、記憶情報を処理するための神経ネットワークに直接的なダメージを与えるため、記憶障害として物忘れが現れるのです。

例えば、脳卒中の場合、発作によって脳の血管が詰まったり破れたりした場所によっては、後遺症として突然、物忘れがひどくなることがあります。また、てんかんの場合、発作中に意識が途切れることで、その間の記憶がすっぽり抜け落ちてしまうことがあります。

物忘れ以外にも、麻痺(まひ)やしびれ、ろれつが回らない、けいれん、激しい頭痛など、他の神経症状を伴うことが多いのが特徴です。

睡眠時無呼吸症候群

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」は、睡眠中に気道がふさがり、一時的に呼吸が止まってしまう状態(無呼吸)を繰り返す病気です。

無呼吸が起こると、体に取り込まれる酸素の量が減り、脳が慢性的な酸欠状態に陥ります。また、呼吸が止まるたびに脳が覚醒状態に近くなるため、深く良質な睡眠がとれなくなります。

こうした「睡眠不足」と「脳の酸欠」が続くことが、日中の強い眠気だけでなく、脳の機能、特に記憶力や注意力、集中力といった認知機能に悪影響を及ぼすことが、多くの研究でわかってきています。

年齢を重ねるとSASによる脳への影響が大きくなるとも言われており、40代、50代でも肥満傾向の方や生活習慣が乱れがちな方は注意が必要です。

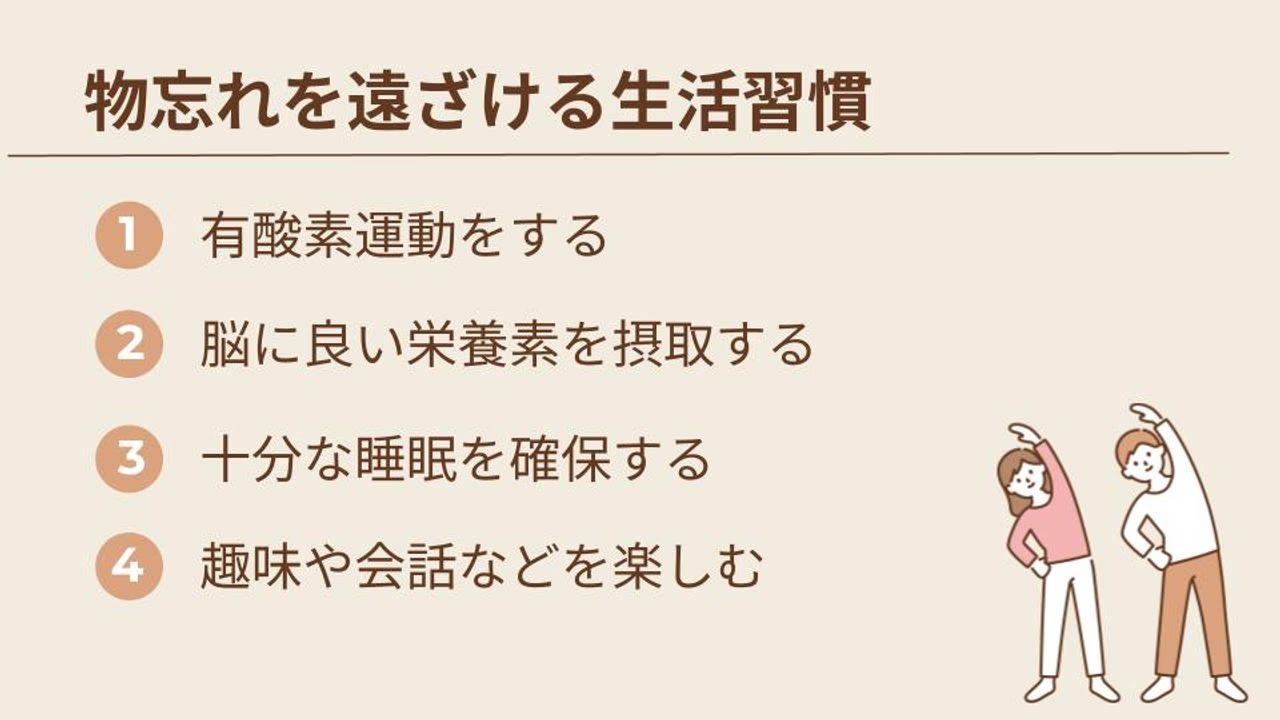

物忘れを招く病気の進行を遅らせるセルフケアと生活習慣

たとえ何らかの病気のリスクがあったとしても、日々の生活習慣を見直すことで、その進行を遅らせたり、予防したりできる可能性はあります。脳の健康は、体全体の健康と密接につながっているからです。

ここでは、物忘れにつながる病気を遠ざけるために、今日からできる具体的な生活改善の方法について解説していきます。

有酸素運動をする

物忘れ対策として、手軽に始められるのが「有酸素運動」です。少し早足のウォーキングや、ゆったりとしたヨガ、水泳など、軽く汗ばむ程度で心地よく続けられる運動を指します。

運動によって全身の血流が良くなることで、脳に送られる酸素や栄養の量が増えるのが効果の秘密。

特に、記憶を司る「海馬」や、思考・判断を担う「前頭葉」といった脳の重要な部分は、体の中でも多くの血液を必要としています。血流が悪くなると、これらの部分の働きが鈍くなり、脳の老化にもつながりかねません。

有酸素運動は、この大切な脳への血流を促し、脳の神経細胞を活性化させるのに役立つのです。

脳の健康に寄与する栄養素を十分に摂取する

脳の健康を保ち、物忘れを遠ざけるためには、毎日の「食事」が土台となります。

まずは、主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事を心がけることが基本です。その上で、特に物忘れや脳の機能低下に関係するといわれ、積極的に摂りたい栄養素がいくつかあります。

| 栄養素 | 解説 |

|---|---|

| DHA・EPA | サバやイワシなどの青魚に多く含まれる油(オメガ3系脂肪酸)。脳の神経細胞の膜を柔らかくし、情報の伝達をスムーズにする働きがある。 |

| プラズマローゲン | 脳の酸化(サビつき)を防ぐ働きがある。 |

| ビタミンB群 | ビタミンB6、B12、葉酸など。神経の働きを正常に保ったり、記憶に関わる神経伝達物質の合成を助けたりする。 |

| イチョウ葉エキス | 欧米では医薬品としても使われることがあるハーブで、脳の血流を改善し、記憶力をサポートする可能性が研究されている |

まずは、これらの栄養素を日々の食事から意識して摂り入れてみましょう。

うっかり対策におすすめのオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」

日々の食事で脳に良い栄養素をすべてバランスよく摂るのは、なかなか大変ですよね。特に40代、50代は仕事や付き合いも多く、食生活が不規則になりがちです。

そんな忙しい毎日を送る方々におすすめなのが、必要な栄養素を手軽に補えるオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」です。

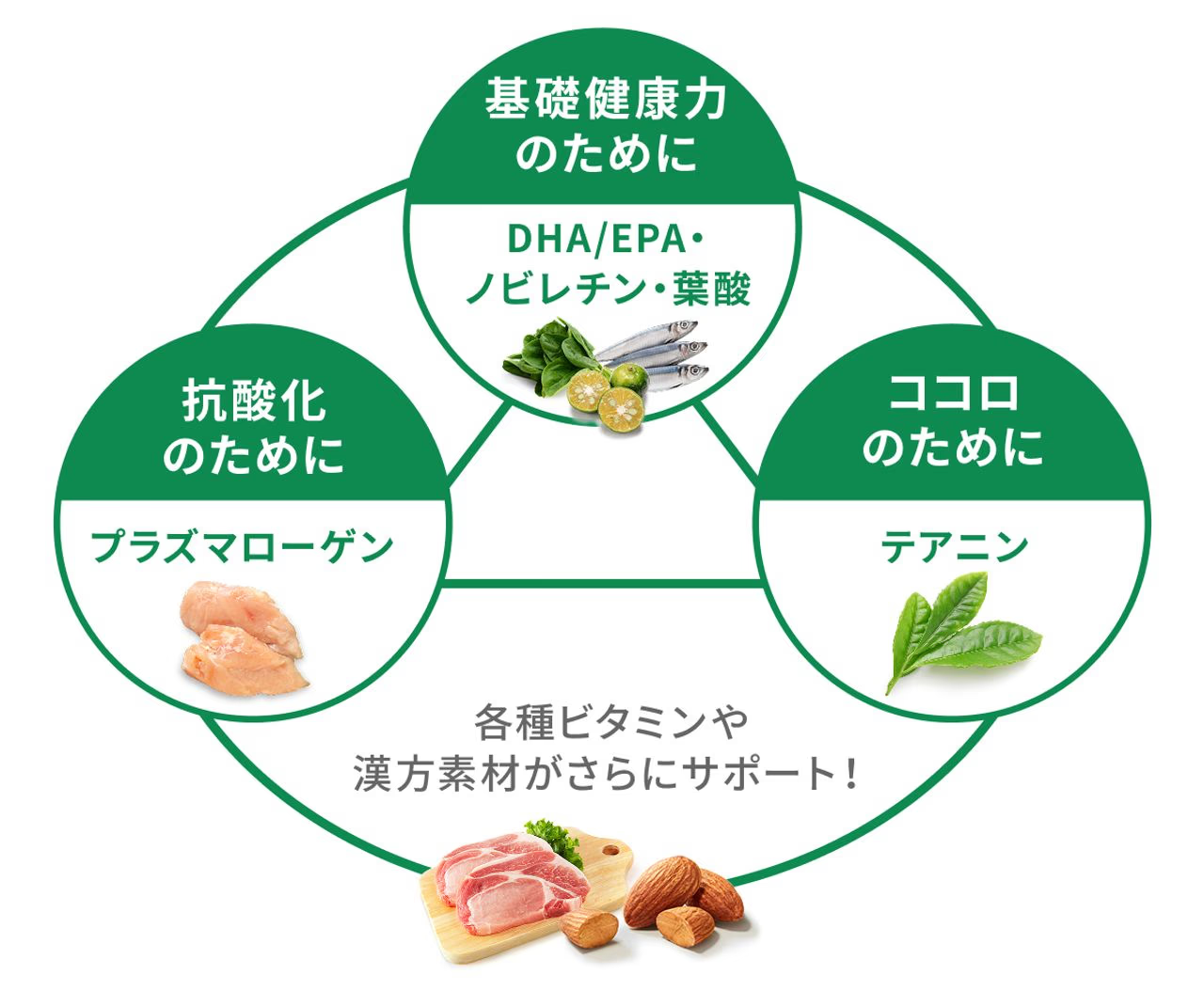

「Rimenba」は、物忘れや「うっかり」が気になり始める世代の脳の健康を多角的にサポートすることを目的に開発されました。

脳神経内科の専門医が監修し、先ほどご紹介したDHA・EPA、プラズマローゲン、イチョウ葉エキス、ビタミンB群をはじめ、合計で20種類以上もの脳の健康を考えた栄養素が、これ一つに凝縮されています。

「基礎健康」「抗酸化」「ココロ」をサポートするトリプルケア処方で、根本からアプローチ。各栄養素の相乗効果にも期待できるサプリです。

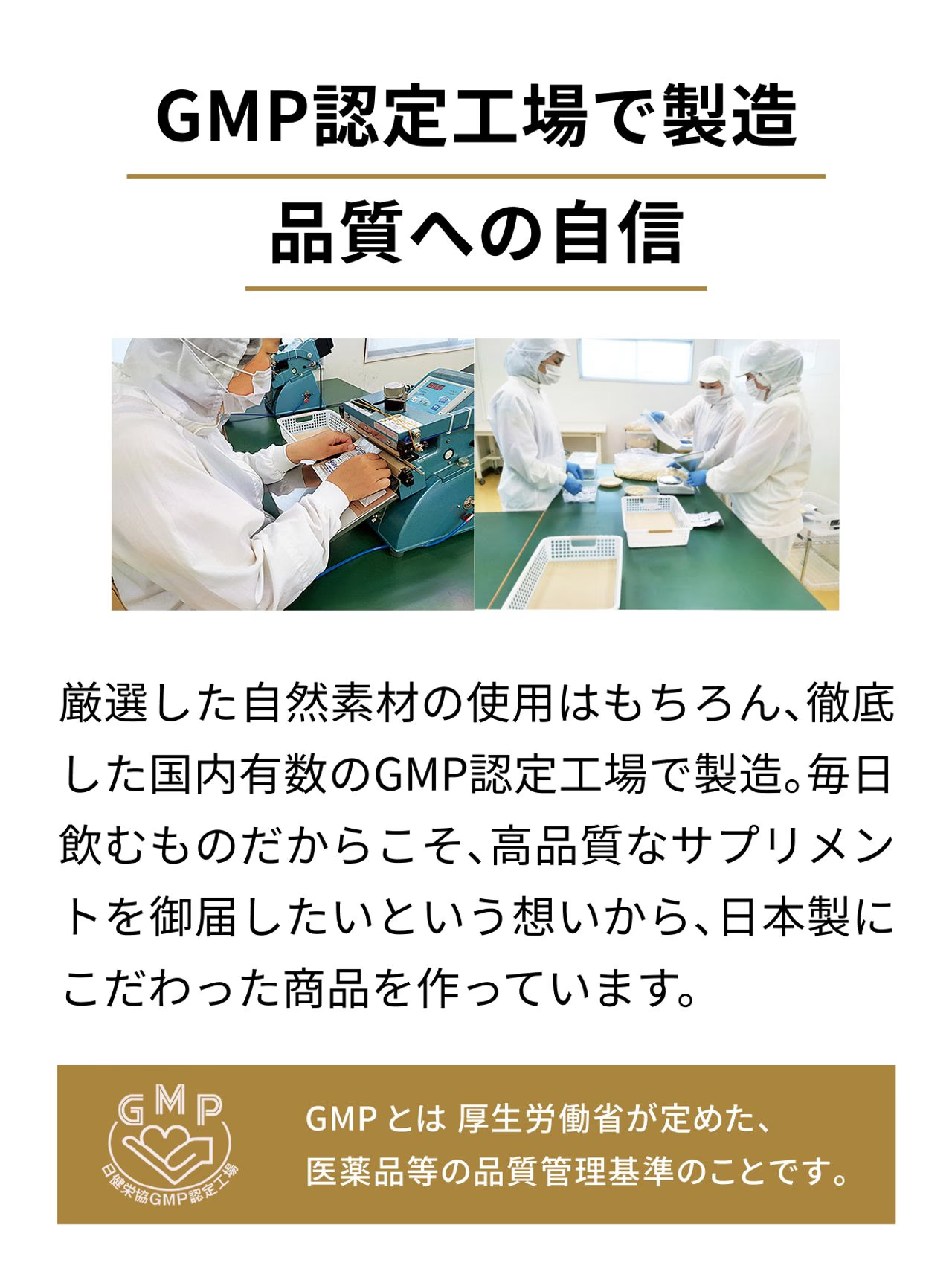

毎日口にするものだからこそ、品質にもこだわり、医薬品レベルの品質管理基準である「GMP認定工場」で製造されています。

また、香料や保存料などが無添加なのもうれしいポイント。

初めての方でも試しやすいように初回割引が用意されていたり、定期購入によくある「〇回継続」といった縛りがなく、いつでも解約できるシステムになっていたりと、購入しやすい仕組みが整っているのも魅力です。

興味を持たれた方は、ぜひ下のバナーから詳細をチェックしてみてください。

十分な睡眠を確保する

物忘れを防ぎ、脳の健康を維持するためには、「質の良い十分な睡眠」が欠かせません。

私たちの脳は、日中の活動でたくさんのゴミ(老廃物)を溜め込んでいます。アルツハイマー病の原因の一つと考えられている「アミロイドβ」というたんぱく質も、この老廃物の一種です。

近年の研究で、脳にはこの老廃物を洗い流して掃除する「グリンパティックシステム」という特別な仕組みがあることがわかってきました。このお掃除システムは、私たちが深く眠っている間に最も活発に働くのです。

つまり、睡眠不足が続いたり、睡眠時無呼吸症候群などで睡眠の質が低下したりすると、脳のお掃除が十分に行われず、アミロイドβなどの有害な老廃物が脳内に蓄積しやすくなります。

この蓄積が、将来の物忘れや認知症という病気の発症につながるのではないか、と考えられているのです。

趣味や他人とのコミュニケーションを楽しむ

日々の生活に「楽しさ」や「ワクワクする気持ち」を取り入れることも、セルフケアの一つです。

脳は、新しい刺激を受けたり、何かに集中したり、人と交流したりすることで活性化します。特に、趣味や習い事など、夢中になれる時間を持つことは大切です。

中でも、手や指を細かく使う活動は、脳の広い範囲を刺激するため、物忘れ対策にも良いとされています。

- 1手芸や編み物

- 2ガーデニングや盆栽

- 3楽器の演奏

- 4料理

さらに重要なのが、他人とのコミュニケーションです。

地域のコミュニティやイベントなどに参加し、家族以外の人と会話を楽しむ機会を持ちましょう。人と話すことは、相手の話を理解し、自分の考えを言葉にし、感情を読み取るという、脳の高度な機能をフル活用するトレーニングになります。

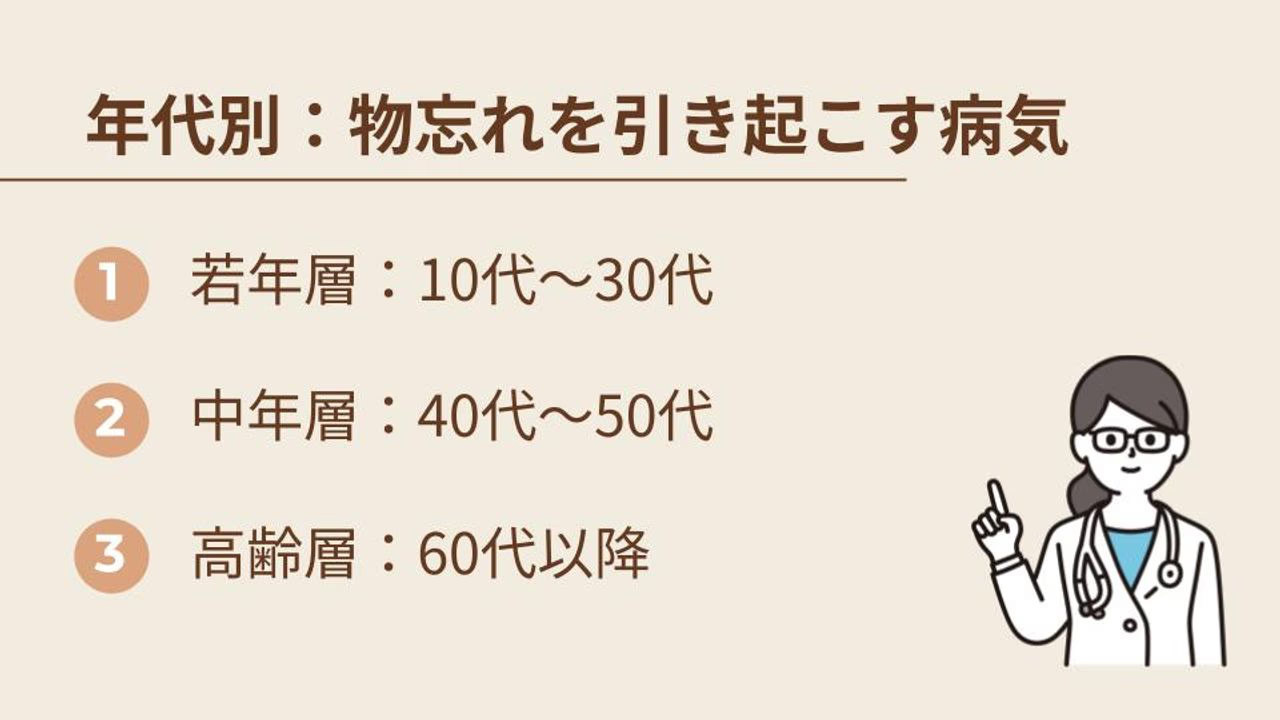

年代別:物忘れを引き起こす病気でかかりやすいもの

物忘れの原因は年代によっても傾向が異なります。

ここでは、各年代で考えられる物忘れの原因について見ていきましょう。

若年層:10代~30代

若い世代で「最近、物忘れが多い」と感じる場合、病気である可能性は低いといえます。

この年代で感じる物忘れは、病気そのものよりも、以下のように日々の生活習慣や精神的なストレスが大きく影響しているケースがほとんどです。

- 1ストレスや疲労

- 2情報過多による注意力散漫

- 3睡眠不足

- 4甲状腺機能低下症やビタミン欠乏症など、他の病気の影響

まずは十分な睡眠をとり、ストレスを管理し、デジタルデトックス(スマホから離れる時間)を設けるなど、生活習慣の見直しから始めるのがよいでしょう。

ただし、気になる症状が続く場合は、専門医への相談が推奨されます。

中年層:40代~50代

40代から50代は、体力の衰えとともに、脳の働きの変化、つまり「物忘れ」を自覚しやすくなる最初のターニングポイントです。

働き盛りであると同時に、子育てや親の介護といった家庭内での責任も重くのしかかり、心身ともに負担がかかりやすい時期。そのため物忘れの原因も、さまざまな要因が複雑に絡み合いがちなのが特徴です。

- 1加齢による変化

- 2更年期の影響(特に女性)

- 3ストレスや過労

- 4高血圧、糖尿病といった生活習慣病

体力が低下する年齢にもかかわらず増してくるさまざまな重責による体のダメージと向き合い、丁寧にケアしていくスタンスが重要といえます。

高齢層:60代以降

高齢層になると、物忘れは加齢現象の一つとして、より身近なものとなります。同時に、認知症という病気を発症するリスクも統計的に高まってくる時期です。

年齢とともに脳の機能がゆっくりと低下するのは自然なことですが、その物忘れが「いつものこと」で済まないレベルになってきた場合は注意が必要となります。

この年代の物忘れには、以下のような特徴が見えがちです。

- 1「体験全体」を忘れる傾向が強くなる

- 2よく知っているはずの道で迷ったり、自宅の近所で方向がわからなくなったりする

- 3これまで普通にできていた料理・買い物・掃除などがうまくできなくなる

- 4モノの名前が出てこず、「あれ」「それ」といった指示語が極端に増える

「歳のせい」と決めつけず、変化の度合いを注意深く見守りましょう。早期に発見し、適切な医療につなげることで、生活の質(QOL)を長く維持できるようになります。

物忘れの原因となる病気を遠ざけて健康的な生活を維持しよう

物忘れの原因は一つではありません。単なる加齢によるものもあれば、認知症や軽度認知障害(MCI)、うつ病といった対処が必要な病気が隠れている可能性もあります。

大切なのは、物忘れを「歳のせい」と決めつけず、その違いや目安を知り、もし病気の可能性が疑われる場合は早めに専門家に相談する勇気を持つことです。

物忘れやそれにつながる病気を遠ざけるために、私たち自身にできることはたくさんあります。適度な有酸素運動、質の良い睡眠、趣味や人との交流を楽しむこと。これらはすべて、脳を活性化させ、健康に保つための有効なセルフケアです。

中でも「食事と栄養」は、私たちの体と脳を作る基本であり、日々の積み重ねが将来の健康を左右します。

とはいえ、忙しい毎日の中で、脳に良いとされる栄養素をすべて食事だけで完璧に補うのは難しいでしょう。

脳神経内科医監修の「Rimenba(リメンバ)」は、DHA・EPAやプラズマローゲンなど、物忘れが気になる世代に必要な20種類以上もの成分を配合したオールインワンサプリです。

GMP認定工場での製造や無添加へのこだわりなど、品質面でも安心感が持てます。

将来の病気のリスクを減らし、健康的な生活を一日でも長く維持するために、こうした信頼できるサポートアイテムを日々のセルフケアに取り入れてみてはいかがでしょうか。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

神屋ヒロキ

執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。

あなたへのおすすめ

知力健康

頭の回転が速い人の正体とは?衰えを感じる人が知っておきたい対策と習慣

「若いころはもっとパパっと判断できたのに、最近はどうも思考が追いつかない気がする」...

知力健康

物忘れがひどいのは認知症?認知症と加齢による物忘れの違いや日常でできる対策

「最近、物忘れがひどい」と感じており、もしかして認知症ではないかと心配になる方もい...

知力健康

血流が悪いと出る症状とは?将来のリスクやおすすめの対策を解説【薬剤師監修】

「手足が冷える」「疲れが取れにくい」「肩こりが慢性化している」こうした不調を感じな...