2026-02-13

【管理栄養士監修】動脈硬化対策の食事|おすすめの食品と控える食品・簡単レシピを紹介

年齢を重ねると、健康診断でコレステロールや血圧、血糖値の数値を指摘され、健康に不安を感じている方も多いでしょう。

動脈硬化は、心臓から血液を送る動脈が硬くなったり、弾力性を失ったりする状態です。

この状態が続くと、脳梗塞や心筋梗塞などの病気を引き起こす可能性があります。

本記事では、動脈硬化対策の食事がわからないという方のために、おすすめの食品と控える食品、簡単なレシピについて紹介します。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

動脈硬化対策の食事|おすすめの食品と控える食品

動脈硬化のリスクを抑えるためには、血管の健康を保つ栄養素と食事を続けることが大切です。

動脈硬化の予防が期待されている栄養素には、DHA・EPA、抗酸化ビタミン、ポリフェノール、ビタミンB群などがあります。

| おすすめの栄養素 | 科学的根拠 |

|---|---|

| DHA・EPA(オメガ3脂肪酸) | 冠動脈疾患のリスク低減に貢献することが期待される |

| 抗酸化ビタミン(ビタミンAやC、E) | LDLコレステロールの酸化抑制、動脈硬化の進行を抑える働きがあるとされる |

| ポリフェノール | 心血管疾患へのリスク低減が推測されている |

| ビタミンB群 | 葉酸、ビタミンB6、ビタミンB12を多くとるグループで心筋梗塞のリスクが低下する可能性 |

| 食物繊維 | コレステロールの吸収抑制や胆汁酸合成に関わる可能性 |

これらの栄養素を食事から摂ることが、動脈硬化対策の基本です。

LDLーコレステロールや中性脂肪、血圧などを適正値に近づけるように目指していきましょう。

次は、具体的な食品例を紹介します。

| おすすめの食品 | 主な栄養素 |

|---|---|

| 未精製穀類(玄米、七分つき米、麦飯、雑穀、ライ麦パン、全粒粉パン) | たんぱく質、食物繊維、ミネラル、ビタミンB群 |

| 青魚(サバ、イワシ、サンマ) | DHA・EPA、ミネラル、ビタミンB群 |

| 大豆製品(納豆、豆腐、高野豆腐) | たんぱく質、食物繊維、ビタミンB群・E・K、ミネラルなど |

| 緑黄色野菜(ほうれん草、にんじん、かぼちゃ) | 抗酸化ビタミン(A・C・E)、葉酸、ミネラル |

| 海藻類、きのこ類、こんにゃく | 食物繊維、ビタミン、ミネラル |

| 果物(1日200gが目安) | 食物繊維、ビタミン、カリウム |

| 控えたほうがよい食品 | 注意したい栄養素 |

|---|---|

| 動物性脂肪(牛脂、ラード、バター) | 飽和脂肪酸、コレステロール |

| 脂身の多い肉(ひき肉、バラ肉、鶏皮) | 飽和脂肪酸、コレステロール |

| 加工品(ベーコンやソーセージ、ハム) | 飽和脂肪酸、コレステロール |

| 内臓や卵黄 | 飽和脂肪酸、コレステロール |

| 生クリーム、チーズ | 飽和脂肪酸、コレステロール |

| 菓子類、清涼飲料水、アルコール飲料 | 糖質(炭水化物) |

日本動脈硬化学会が推奨するのは、控えたほうがよい食品を減らして、おすすめの食品をとることです。

また、果物は糖質(果糖)のほかに糖質の吸収を遅らせる食物繊維を含むため、1日200gを目安にした摂取がおすすめです。

【果物200gの目安量】

- 1みかん 2個

- 2りんご 1個

- 3バナナ 2本

その他、塩分量を適切な量に調整するための減塩の工夫を取り入れてみましょう。

【減塩の工夫】

- 1汁物を具だくさんにする

- 2レモンや酢を活用する

- 3香味野菜(しそ、みょうが)や香辛料を活用する

- 4加工食品や外食に偏りすぎない

動脈硬化を悪化させない食事メニューと簡単レシピ

動脈硬化のリスクを減らすためには、血糖値、コレステロール値や中性脂肪値、血圧の上昇を抑えた、体重管理(肥満の是正)が基本となります。

具体的な食事メニュー例

| 食事 | メニュー |

|---|---|

| 朝食 | 麦飯、納豆(ねぎやみょうがなどの薬味を入れる)、切り干し大根の炒め煮、しめじとオクラのみそ汁 |

| 昼食 | 肉うどん、小松菜のごま和え、里芋の煮物、みかん |

| 夕食 | 麦飯、サバのトマトソースがけ、ひじきと豆のサラダ、コンソメスープ(玉ねぎ、にんじん、キャベツ) |

動脈硬化を悪化させないための食事のポイントは5つです。

主食に麦や雑穀を入れて食物繊維を摂る

主食のポイントとしては、白米に麦や雑穀を混ぜて、食物繊維を摂りやすくする方法があります。

よく噛むことで満足感が得られ、食べ過ぎ防止にもつながります。

主菜は肉・魚、大豆・卵などからバランスよく摂る

主菜は肉類に偏らず、青魚(DHA・EPA)や大豆製品、卵などからバランスよく摂れるとよいでしょう。

特に肉類は飽和脂肪酸が多く、魚とのバランスを考えて食べるのがおすすめです。

忙しいときは、レトルト食品や惣菜も上手く活用してみてください。

緑黄色野菜や海藻・きのこ・こんにゃくの摂取を意識する

緑黄色野菜を使ったおかずは1日5皿、海藻、きのこ、こんにゃくは1日1皿食べるのが理想的です。

忙しい方は、冷凍野菜を活用すると時短になります。

果物は糖質や食物繊維を考えて摂る

果物はビタミンC、カリウム、食物繊維が豊富です。

一方、缶詰やドライフルーツ、ジュースは糖質を多く含み、食物繊維が少ない傾向にあるため、控えましょう。

乳製品は脂質に注意する

乳・乳製品(チーズ)はカルシウムを多く含む食品ですが、脂質も多く含みます。

習慣的な摂取は控え、低脂肪の食品(牛乳やヨーグルト)に置き換えましょう。

動脈硬化対策の簡単レシピ|鶏ささみ肉のごま焼き

脂質の少ない鶏ささみ肉を使い、油を使わず仕上げた一品です。

ごまをまぶすことで、風味よく仕上がります。カレー粉をまぶしたアレンジで、減塩対策にもつながります。

【材料(1人分)】

- 鶏ささみ肉 70g

- しょうゆ 3g(小さじ1/2)

- みりん 3g(小さじ1/2)

- 砂糖 1g(小さじ1/3)

- ごま 3g(小さじ1)

- ミニトマト 少々

- レタス 少々

【作り方】

- しょうゆ、みりん、砂糖を袋に入れる。

- 一口サイズに切った鶏ささみ肉を1に入れて揉みこみ、5〜10分ほど漬ける。

- ごまをまぶしてフライパンで両面を焼く。

- 火が通ったら、水で洗ったミニトマトとレタスを添えて皿に盛り、完成。

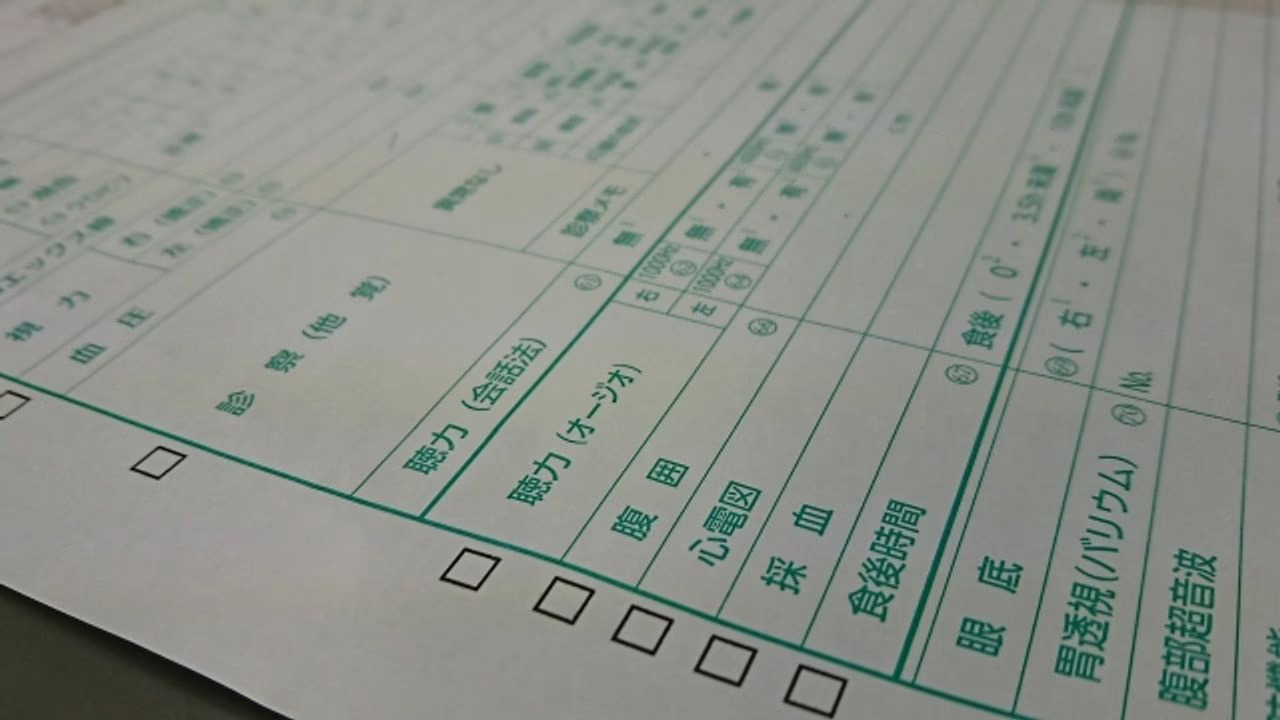

動脈硬化に関する数値目標の目安

動脈硬化のための食事では、健康診断の数値改善を目標に、日々の食事を変化させていくことが大切です。

ここでは、動脈硬化性疾患予防ガイドラインに沿って主要な数値の目安を紹介します。

| 項目 | 目標値の目安 |

|---|---|

| 総エネルギー摂取量(kcal/日) | 目標体重(kg)×身体活動量(軽い労作で25~30、普通の労作で30~35、重い労作で35~)を目指す |

| 脂肪エネルギー比率 | 20~25% |

| 飽和脂肪酸エネルギー比率 | 7%未満 |

| コレステロール摂取量 | 200mg/日未満 |

| 炭水化物エネルギー比率 | 50~60% |

| 食物繊維 | 25g/日以上 |

| アルコール摂取量 | 25g/日以下 |

| 食塩摂取量 | 6g未満 |

食事による数値改善は、効果がすぐに出ない可能性が考えられます。

しかし、食事療法を長期的に継続していくことで、改善できる可能性が高まります。

例えば、総エネルギー摂取、脂肪エネルギー比率を抑えるために、バターやショートニングを使用した菓子パンの摂取は控えたほうが無難です。

また、魚油に含まれるDHA・EPA、未精製穀類・野菜に含まれる食物繊維の摂取は、中性脂肪やLDL-コレステロール、血糖値の変化に貢献することがわかってきています。

1日のアルコール摂取量の目安は、以下を参考にしてみてください。

【アルコール摂取量25gの目安】

- 1ビール 500ml1缶

- 2日本酒 1合

- 3ワイン グラスで2杯

これらの食習慣は、初めから高い目標を目指さず、できることから一つずつ進めてみるのが習慣化のコツです。

ご自身のペースで小さく目標を変えていきましょう。

健康な老後を送るには小さなきっかけから始めよう

動脈硬化対策の食事療法や数値目標の目安がわかっても、いざ始めてみると続けるのが難しいと感じることもあるでしょう。

そのようなときは、毎日の健康維持をサポートするサプリメントの導入がおすすめです。

中高年期の健康維持に特化した「Rimenba(リメンバ)」は、毎日の食習慣を変えるきっかけとしてご活用いただけます。

毎日の食習慣を支えるサプリ「Rimenba(リメンバ)」

「Rimenba」は中高年期に不足しがちな栄養素の補給に役立ち、手軽な健康維持対策に活用できるオールインワンサプリメントです。

例えば、魚油に含まれるDHA・EPA、緑黄色野菜や果物に多いビタミンA・C・Eなど20種類以上の栄養素を配合しています。

また、6種類の無添加と国内GMP認証工場で製造された「Rimenba」は、習慣的な摂取にも向いています。

これまでの食習慣を見直すきっかけとして、サプリメントを上手に活用し、より良い健康習慣を始めてみてください。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

「身近な人の健康を支えたい」という想いで活動している管理栄養士ライター。学校や保育園での調理業務、医療機関での外来栄養指導を経て独立。食の専門知識をわかりやすく伝えるため、200記事以上の執筆を担当。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...