2026-02-13

脳活とは?脳を活性化させるために日常でできる具体的な脳活10選

年齢を重ねると、名前が出てこなかったり、話の途中で「あれ?」と感じる場面が増えたりすることがあります。

こうしたうっかりや記憶力の低下に不安を抱える方から注目されているのが「脳活(のうかつ)」です。

脳活とは、脳の活動を活性化させるために行う習慣や行動のこと。特別な機器を使わなくても、散歩や読書、会話、ちょっとした生活の工夫で無理なく始められるのが魅力です。

そこで今回は、日常に取り入れやすい具体的な脳活の方法や、脳に良いとされる食事・栄養素、サプリメントの活用法までをわかりやすく紹介します。

今よりもっと「冴えた毎日」を目指したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

- 脳活とは何か?脳が活性化する状態を知ろう

- 脳活をするメリット

- 日常でできる脳活の具体的な方法10選

- ウォーキングやストレッチで脳血流を促す

- 料理や家事でマルチタスクを楽しむ

- 指先を使う趣味で脳を刺激する(手芸・楽器・DIYなど)

- 会話やコミュニケーションで前頭葉を活性化する

- 好きな音楽や読書に没頭してストレスを軽減する

- 睡眠の質を見直して脳の修復力を高める

- 利き手でない手を使って日常動作を変えてみる

- 日々の行動に変化をつけて刺激を与える(通勤ルート、買い物パターンなど)

- 語彙を増やす習慣で知的刺激を取り入れる

- 脳トレやパズルを生活の中に取り入れる

- 脳の活性化を促す「ブレインフード」とは?

- 脳によいとされる食べ物

- ブレインフードに含まれる脳によいとされている成分

- 毎日の暮らしに脳活を取り入れよう

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

岩城 裕大

脳活とは何か?脳が活性化する状態を知ろう

「脳活」とは、脳の血流や神経の働きを高めることで、情報処理や記憶・集中といった認知機能を効率よく発揮できる状態へと導く行動や習慣を指します。

特に日常生活に取り入れやすい行動や習慣としては、以下のようなものが挙げられます。

- 1ウォーキングやストレッチなどで血流を促す

- 2新たな趣味や脳トレに挑戦して神経活動を活発にする

- 3読書や会話、利き手と反対の手を使う作業で刺激を与える

これらの行動は、海馬や扁桃体といった脳の重要な領域を刺激し、認知機能の維持にも好影響をもたらすといわれています。

脳活をするメリット

脳活を日常生活に取り入れることで、加齢によって低下しやすい脳の働きの維持につながるといわれています。特に中高年層に見られる「物忘れ」や「判断の鈍化」などの不安に対しては、前向きな予防策として注目されています。

こうした取り組みにより得られる主な効果は、以下のとおりです。

- 1記憶力や集中力の維持

- 2認知症予防

- 3心の安定やストレス軽減

- 4仕事や学習の効率化

このように、脳活は健康寿命を延ばすための大切な習慣といえるでしょう。

日常でできる脳活の具体的な方法10選

年齢とともに気になり始めるうっかりや集中力の低下。こうした変化に不安を覚えたとき、まず見直したいのが日常生活の中にある脳への刺激です。

ここでは、無理なく始められる具体的な脳活の方法を10個紹介します。

ウォーキングやストレッチで脳血流を促す

脳の活性化を促すには、軽い運動を日常に取り入れるのがおすすめです。

なかでもウォーキングは有酸素運動として脳の血流を高め、記憶力や集中力の維持に貢献するほか、学習を担う海馬の働きを活性化させる要素として注目されています。

背筋を伸ばし、股関節をしっかり使って歩幅を広く保つことで、酸素が脳に行き渡りやすくなり、神経成長因子(BDNF)の分泌も促されやすくなるでしょう。

一方、肩甲骨まわりを動かすストレッチや、ふくらはぎを刺激するつま先立ち運動も、脳への血流を間接的に後押しします。いずれも長時間行う必要はなく、日々こまめに継続することが重要です。

料理や家事でマルチタスクを楽しむ

料理や家事は、複数の作業を組み合わせて段取りよく進める必要があるため、自然と脳を刺激する行動といえます。

たとえば、調理中に火加減を見ながら野菜を切り、同時に片付けを進める。こうしたマルチタスクを繰り返すことで、集中力が高まり、作業をやり遂げたという充実感も得られるでしょう。

日常の家事を効率的にこなすことで、脳の活性化が期待できるだけでなく、暮らしの質そのものが整い、ストレスの軽減や気持ちの安定にもつながっていきます。

指先を使う趣味で脳を刺激する(手芸・楽器・DIYなど)

手芸や楽器、DIYなど指先を使う趣味は、脳を広範囲にわたって活性化させる効果があるとされています。手は「第二の脳」とも呼ばれ、細かい作業を通じて前頭葉や運動野、感覚野が同時に刺激される点が特徴です。

なかでも楽器演奏は、視覚・聴覚・手の動きを連携させる必要があるため、集中力や協調性を高めながら脳全体の統合的な働きを引き出します。

また、手芸やDIYでは、完成を目指して工夫を重ねる過程が創造性の刺激にもなるでしょう。

さらに、初めての分野に挑戦することによって新たな刺激が加わり、神経細胞のつながりが強化されるとも考えられています。

会話やコミュニケーションで前頭葉を活性化する

誰かと会話を交わすことは、単なる情報のやり取りを超えて、脳全体を活性化させる重要な働きかけとなります。

なかでも、目を合わせながら行う対面での会話は、声の抑揚や表情などの非言語情報も処理するため、前頭前野の活動がより高まることが知られています。

毎日少しでも会話の機会をもつことは、認知機能の維持に効果的とされ、認知症の予防にもつながると考えられています。

家族や友人と食事をしながら会話を楽しむひとときは、脳に刺激を与えるだけでなく、幸福感や安心感にもつながるでしょう。

好きな音楽や読書に没頭してストレスを軽減する

音楽や読書に没頭する時間も、ストレスを和らげ、脳をリフレッシュさせる効果的な手段とされています。

自分の好きなジャンルの音楽に集中することで、感情をつかさどる扁桃体が刺激され、ドーパミンやオキシトシンといった幸福感に関与する神経伝達物質の分泌が促されます。

一方で読書は、登場人物の心情に共感したり物語の展開を想像したりする過程で、創造力や共感力の向上が期待できるでしょう。

睡眠の質を見直して脳の修復力を高める

睡眠は、脳の情報整理や神経細胞の修復、老廃物の排出といった重要な機能を担う時間です。

特に深いノンレム睡眠中には、認知症のリスク要因とされるアミロイドβの除去が促進され、記憶力や判断力の維持にも良い影響を与えるとされています。

ただし、睡眠の「時間」だけでなく「質」も大切です。深い眠りを得るためには、以下のような環境・行動面での工夫を取り入れてみましょう。

- 1就寝前のスマートフォン使用を控える

- 2就寝前のリラックスや規則正しい生活リズムを整え、深いノンレム睡眠を意識する

- 3昼寝は20分以内にとどめる

こうした習慣を意識的に取り入れることで、日々の睡眠の質が向上し、脳の健やかな働きが保たれやすくなります。

利き手でない手を使って日常動作を変えてみる

慣れない手を使った動作は、脳に新たな刺激を与える良い訓練になります。

たとえば、食事やスマホ操作、鍵の開け閉めなどをあえて聞き手ではないほうで行うことで、前頭葉や頭頂葉など複数の脳領域が連動し、神経回路の新設が促進されます。

また、脳の左右バランスが整いやすくなり、注意力や集中力の向上にもつながります。

無理なく実践するには、日常の中で取り入れやすい動作から始めるのがおすすめです。以下のような行動を、利き手ではない手で行ってみましょう。

- 1スマホを操作する

- 2スプーンやフォークで食事をする

- 3歯みがきをする

楽しみながら継続することこそが、脳の活性化において最も大切な要素です。

日々の行動に変化をつけて刺激を与える(通勤ルート、買い物パターンなど)

毎日の生活に少しだけ変化を加えることで、脳は新たな刺激を受けます。例えば、以下のような行動を日常に取り入れてみましょう。

- 1通勤や散歩のルートを変えてみる

- 2いつもと違うスーパーに行く

- 3見慣れない食材を手に取ってみる

- 4これまで作ったことのないメニューに挑戦する

このように、あえていつもと違う選択を意識することで、脳は継続的に刺激を受けます。さらに、日常の変化は気分転換にもなり、ストレスの軽減にもつながるでしょう。

語彙を増やす習慣で知的刺激を取り入れる

新しい言葉に触れる習慣は、脳にとって良質な刺激です。語彙を増やすことで記憶をつかさどる海馬が活性化され、新たな神経回路の構築が促されるとされています。

語彙力の向上は、思考や読解力を支える基盤となり、脳全体の認知機能を高めるきっかけにもなるでしょう。

日々の生活に取り入れやすい取り組みとしては、たとえば以下のような方法が挙げられます。

- 1一日一語のカレンダーを使う

- 2語彙クイズ系のアプリを活用する

- 3新聞の社説を音読する

まずは、楽しみながら続けられるものを試してみましょう。

脳トレやパズルを生活の中に取り入れる

パズルや脳トレは、認知機能の維持や向上に効果的な取り組みです。難易度の高い問題に挑戦する必要はなく、日常の中で無理なく続けられる内容でも十分に脳を刺激できます。

たとえば、間違い探しやなぞなぞは注意力や記憶力を養うのに役立ち、熟語クロスや計算ドリルは思考力や判断力を鍛えるトレーニングになります。

さらに、将棋やオセロといった対戦型のボードゲームは、戦略的な思考を促すだけでなく、対人コミュニケーションを通じた脳の活性化にもつながる点が特徴です。

生活の一部として、まずは遊び感覚で取り入れてみましょう。

脳の活性化を促す「ブレインフード」とは?

私たちの脳は、食べるものによってその働きに大きな影響を受けます。特に記憶力や集中力の維持には、適切な栄養素の摂取が大切です。

ここでは、脳の健康維持に役立つ「ブレインフード」の特徴や効果について解説します。

脳によいとされる食べ物

脳の働きを健やかに保つためには、日々の食事から必要な栄養素を意識的に取り入れることが大切です。特に「ブレインフード」と呼ばれる食材には、記憶力や集中力をサポートする働きがあるとされています。

- 1青魚(サバ・イワシなど)

- 2ナッツ(クルミ・アーモンド)

- 3緑黄色野菜(ほうれん草・ブロッコリーなど)

- 4オリーブオイル

これらの栄養を食卓に取り入れる工夫を続けることで、加齢による脳機能の衰えを防ぐ助けとなるでしょう。

ブレインフードに含まれる脳によいとされている成分

ブレインフードに含まれる栄養素は、脳の健康や認知機能の維持に貢献するとされています。特にオメガ3系脂肪酸や抗酸化物質、ビタミン類などは、それぞれ異なる働きで神経細胞や脳内環境をサポートします。

- DHA・EPA(オメガ3脂肪酸):神経細胞の保護と情報伝達の効率化

- アントシアニン・ポリフェノール:酸化ストレスの軽減と集中力の維持

- ビタミンB群・葉酸:神経伝達物質の合成と血流の促進

- ビタミンE:細胞老化の予防と抗酸化作用

- ブドウ糖(低GI食品由来):安定したエネルギー供給と集中力のサポート

加齢に伴う脳機能の低下への対策として、これらの食品を日々の食事に積極的に取り入れてみましょう。

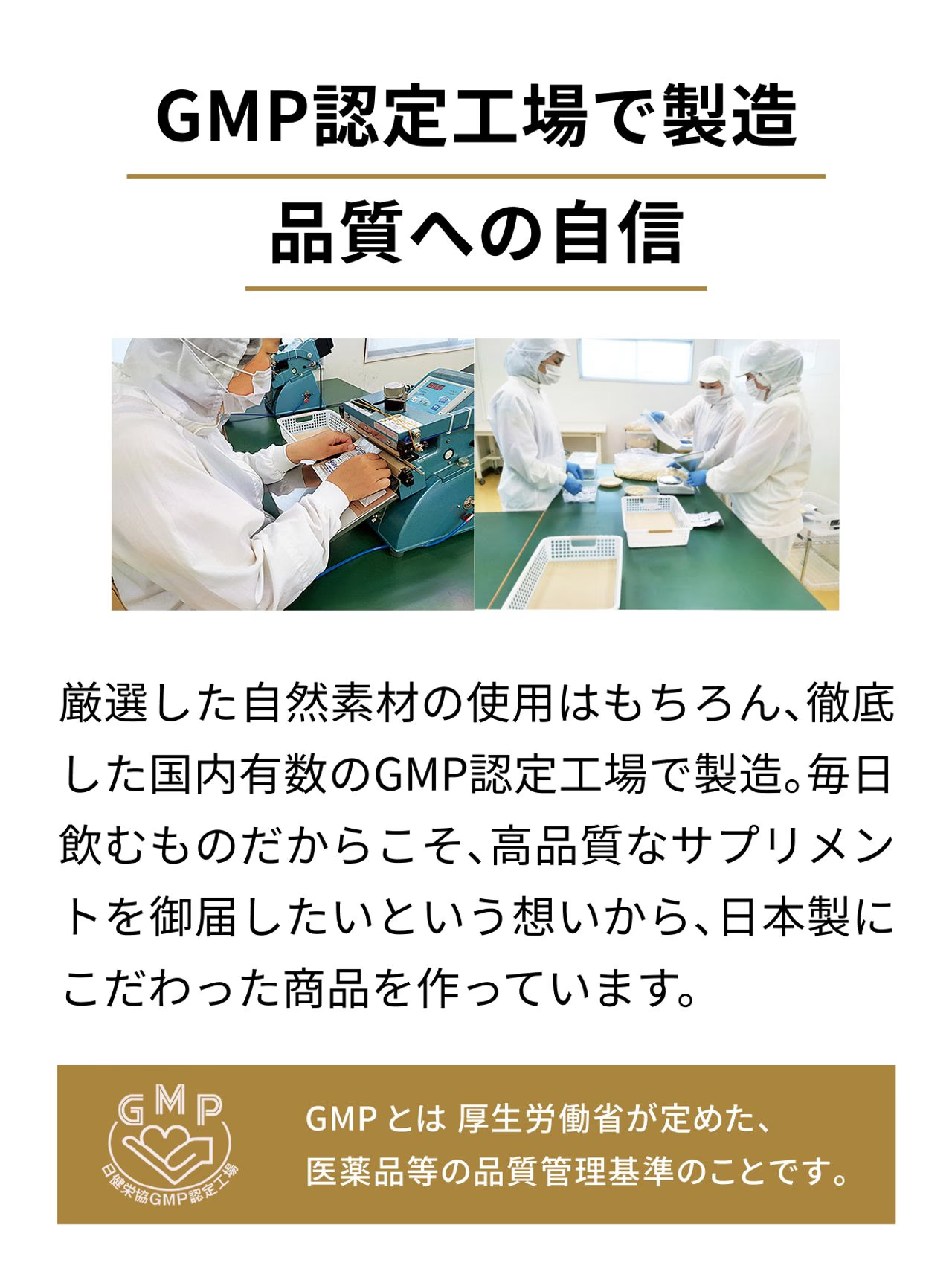

認知機能の維持・記憶力サポートなら「Rimenba」がおすすめ!

年齢とともに増えてくるうっかりや物忘れ。こうした悩みに応えるのが、知的健康の維持をサポートするオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」です。

DHA・EPAやプラズマローゲン、ノビレチン、イチョウ葉エキスなど、脳の情報伝達や血流を支える成分が豊富に含まれています。

さらに、葉酸やビタミンB群といった神経機能に関わる栄養素もまとめて摂取可能です。

これらの栄養素は日々の食事だけで十分に補うのが難しいとされていますが、Rimenbaなら、1日4粒で20種類以上の栄養素を効率的にカバーできます。

脳神経内科医監修のもと設計され、品質面を考慮してGMP認定を受けた国内工場で生産されています。

初回は50%オフで購入でき、定期購入の縛りもありません。日々の習慣にRimenbaを取り入れ、脳の健康を見直してみてはいかがでしょうか。

毎日の暮らしに脳活を取り入れよう

年齢を重ねると、物忘れや集中力の低下といった変化に不安を感じることも増えてきます。しかし、脳活は特別な道具や環境がなくても、日常の中で気軽に取り組める方法がたくさんあります。

ウォーキングやストレッチ、会話や趣味、睡眠の見直しといった脳活習慣を取り入れて、脳への刺激を促しましょう。

さらに、DHA・EPAやプラズマローゲンなどの栄養素を含むブレインフードや、複数の栄養素を効率的に摂れるRimenbaのようなサプリメントの活用も、認知機能の維持をサポートする力強い味方です。

日々の暮らしの中に小さな脳活を取り入れながら、心と頭の健康をいつまでも保っていきましょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

岩城 裕大

SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...