2025-11-19

脳を活性化させる食べ物「ブレインフード」とは?種類から食べ方のポイントまで解説

近ごろ「物忘れが増えた」「集中力が続かない」と感じることはありませんか?

脳のパフォーマンスは年齢や生活習慣の影響を受けやすく、日々の食事が大きなカギを握っています。

特に、DHA・EPAや抗酸化物質など、神経細胞の働きをサポートする栄養素を豊富に含むブレインフードは、記憶力や判断力を支える力強い味方です。

そこで今回は、脳を活性化させる食べ物の種類やその効果、効率的な摂り方、さらには生活習慣の整え方まで、科学的な知見に基づいてわかりやすく解説します。

脳の健康を食事から見直したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

- 脳を活性化させる食べ物「ブレインフード」とは?

- 脳を活性化させる代表的なブレインフード10選

- 青魚(サバ・イワシ・サンマなど)

- ナッツ(くるみ・アーモンドなど)

- アマニ油・チアシードオイル

- ベリー類(ブルーベリー・ストロベリーなど)

- 緑黄色野菜(ブロッコリー・ほうれん草など)

- 大豆・大豆製品

- チョコレート(高カカオ)

- トマト

- 卵

- 貝類(牡蠣・あさりなど)

- ブレインフードを摂取することで得られる効果

- 記憶力・学習能力の向上

- 集中力・判断力の向上

- 認知機能の維持・認知症予防

- ストレス耐性の向上・メンタルの安定

- 睡眠の質の向上

- 脳を活性化させるブレインフードの食べ方のポイント

- 複数のブレインフードを組み合わせる

- 低GI食品を意識して血糖値を安定させる

- 水分補給をしっかり行う

- 加工食品やジャンクフードを避ける

- ブレインフードの効果を高める生活習慣

- 脳を活性化させる食べ物で日々のパフォーマンスを上げよう

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

岩城 裕大

脳を活性化させる食べ物「ブレインフード」とは?

ブレインフードとは、脳の健康維持や機能向上に役立つ栄養素を豊富に含む食材を指します。人の脳は体重のわずか2%ほどですが、1日のエネルギー消費の約20%を占めるとされており、適切な栄養補給が欠かせません。

ブレインフードのような食べ物を日々の食事に取り入れることで、記憶力や集中力を保ち、脳の老化予防やストレス耐性の向上につながります。特定の食品だけに頼るのではなく、複数を組み合わせて摂取することが効果を引き出すカギです。

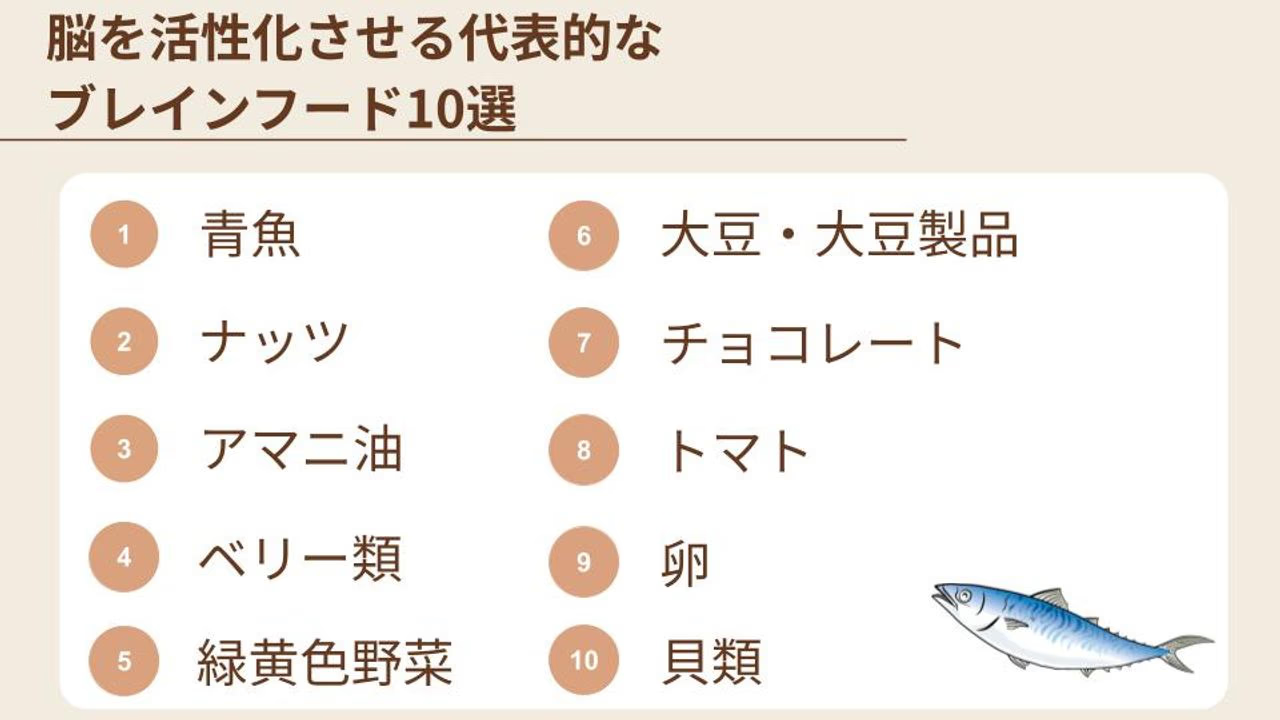

脳を活性化させる代表的なブレインフード10選

日々の仕事や勉強で「集中力が続かない」「物忘れが増えた」と感じることはありませんか?脳のパフォーマンスを支えるには、栄養面からのアプローチが大切です。

ここでは、脳を活性化させる代表的なブレインフードを10個紹介します。

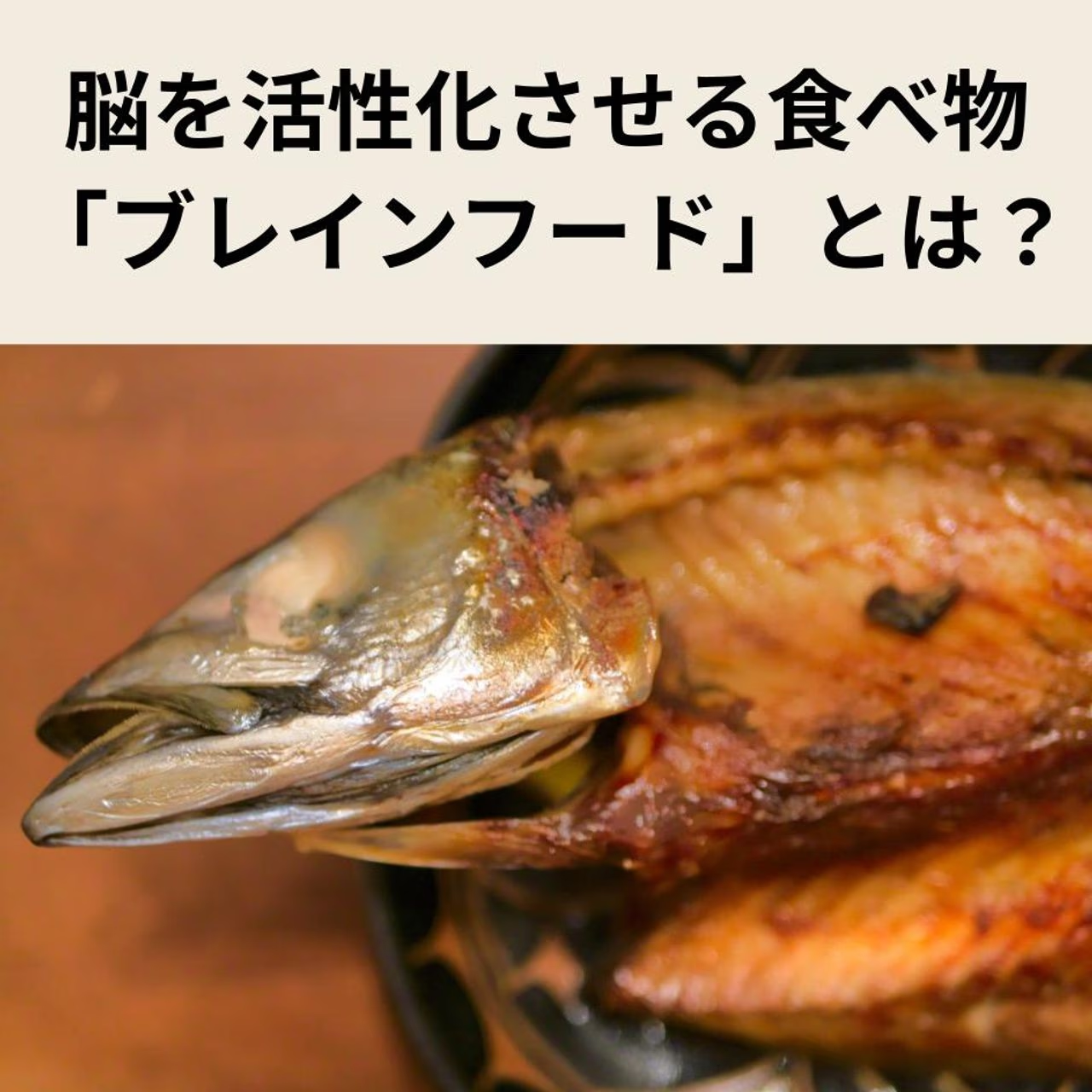

青魚(サバ・イワシ・サンマなど)

サバやイワシ、サンマといった青魚には、DHAやEPAと呼ばれるオメガ3系脂肪酸が豊富に含まれています。これらは体内で生成できない必須脂肪酸であり、脳の神経細胞を守りながら再生を促し、情報伝達を円滑にする働きを持っています。

さらに、血液をサラサラにして脳の血流をスムーズにする効果も期待される成分です。

近年の研究では、青魚を定期的に取り入れることで認知症予防や精神面での安定にもつながる可能性が示されています。焼き魚や煮魚、刺身などを、週に2〜3回程度食卓に並べることが理想的です。

ナッツ(くるみ・アーモンドなど)

ナッツ類は「天然のサプリメント」と呼ばれるほど栄養価に優れ、脳の健康を支える代表的なブレインフードです。特にアーモンドにはビタミンEが豊富に含まれ、抗酸化作用によって細胞の老化を抑え、酸化ストレスを軽減すると考えられています。

一方、くるみに豊富なαリノレン酸は体内でDHAへと変換され、神経細胞の機能を高めるため、情報伝達をスムーズにし、記憶力や集中力の維持に貢献します。

間食としてそのまま食べるだけでなく、サラダやヨーグルトのトッピングとして取り入れれば、食感による咀嚼の刺激が脳の活性化やストレス緩和にもつながるでしょう。

ただし、ナッツ類はカロリーも高めのため、ミックスナッツの場合、手のひら一杯ほど(30g程度)を目安にするのがおすすめです。

アマニ油・チアシードオイル

アマニ油とチアシードオイルは、脳の健康維持を助ける代表的な植物性オイルです。どちらもオメガ3系脂肪酸(αリノレン酸)を豊富に含み、体内でDHAに変換されることで神経細胞の保護や情報伝達の円滑化に貢献します。

取り入れる際は、加熱によって栄養が失われやすいため、生のまま使うのがよいでしょう。サラダのドレッシングやスムージーに加える方法が適しており、1日あたり小さじ1〜2杯を目安に継続的に摂ることで、脳のパフォーマンス維持につながります。

ベリー類(ブルーベリー・ストロベリーなど)

ブルーベリーやストロベリーといったベリー類には、アントシアニン(ポリフェノールの一種で、強い抗酸化作用を持つ栄養素)をはじめ多様な抗酸化物質が含まれています。

アントシアニンは体内で発生する活性酸素を抑える働きがあり、神経細胞の損傷を防ぎ、記憶力低下を抑えるとともに集中力や判断力の維持に役立つと考えられています。さらに、脳の疲労感を軽くして意欲を高め、認知機能全般のサポートにつながる点も注目されています。

ベリー類は生食だけでなく、ヨーグルトやスムージー、サラダなど幅広い料理に活用でき、毎日の食事に取り入れやすいことも魅力です。

緑黄色野菜(ブロッコリー・ほうれん草など)

ブロッコリーやほうれん草、にんじん、かぼちゃなどの緑黄色野菜には、脳の健康を支えるビタミン類やカロテンが多く含まれています。

特に注目すべき栄養素は以下のとおりです。

- 1ビタミンA・C・E:強い抗酸化作用を持ち、酸化ストレスを抑えて老化を防ぐ

- 2ビタミンK:血液をサラサラに保ち、脳の血流を改善して記憶力維持に貢献

- 3葉酸:神経伝達や脳血管の健康を支え、認知機能低下の予防につながる

サラダや炒め物、スープなどに取り入れると、彩りが良くなるだけでなく栄養バランスも整い、脳の働きをサポートしてくれるでしょう。

大豆・大豆製品

大豆や豆腐、納豆などの大豆製品には、神経伝達を助けるレシチンが豊富に含まれています。レシチンは、体内でアセチルコリンへと変換されることで、記憶力や集中力の維持に貢献すると考えられている成分です。

また、大豆に多く含まれるチロシンは、ドーパミンやノルアドレナリンの生成を促し、納豆に含まれるナットウキナーゼは血栓の形成を抑え、脳の血流改善に貢献すると考えられています。

和食・洋食問わず幅広い調理に使える点も大豆製品の魅力。毎日1品程度を目安に、継続的に摂取することを意識してみてください。

チョコレート(高カカオ)

高カカオチョコレートも、脳の健康を支えるブレインフードの1つとして注目されています。

主成分であるカカオには、強力な抗酸化作用をもつカカオポリフェノールが豊富に含まれており、脳内の活性酸素を抑えて神経細胞の老化を防ぐ働きがあるとされています。

近年の研究では、カカオポリフェノールの摂取が脳由来神経栄養因子(BDNF)の分泌を促進し、記憶や学習に関わる海馬の活性化を助ける可能性も示唆されています。こうした働きから、特にカカオ含有量70%以上のチョコレートが選ばれる傾向にあります。

さらに、チョコレートは血流を良くしたり、認知機能を維持する面でも役立つと考えられています。1日25g程度を目安に、数回に分けて摂るのが理想的です。

トマト

トマトに多く含まれるリコピンは、強力な抗酸化作用を持つカロテノイドの一種です。脳内の活性酸素を除去し、神経細胞の老化防止や認知症の予防に貢献すると考えられています。

特に、認知症の一因とされるアミロイドβの生成に関与する活性酸素の働きを抑えることで、記憶力や判断力の維持に役立つ可能性があると報告されています。

さらに、トマトにはビタミンCやカリウムも含まれており、これらの成分が血流の改善や血圧の正常化に作用することで、脳卒中のリスク軽減にも期待できます。

リコピンは脂溶性で加熱にも強いため、オリーブオイルと組み合わせて調理するのがおすすめです。

生食はもちろん、サラダやスープ、炒め物などにも幅広く利用できます。

卵

卵は「完全栄養食品」として知られ、脳の健康維持を支える代表的なブレインフードです。特に卵黄には、神経細胞の構成要素であるリン脂質や、神経伝達物質アセチルコリンの材料となるコリンが豊富に含まれています。

さらに、抗酸化作用を持つゼアキサンチンやビタミンB群も含まれており、加齢に伴う認知機能の低下を防ぐ働きが期待できます。

目玉焼きやゆで卵、卵焼きなど、調理の幅が広い点も日常的な摂取を後押しする要因といえるでしょう。

貝類(牡蠣・あさりなど)

牡蠣やあさりなどの貝類には、神経伝達や記憶形成に関わる海馬の働きを支えるミネラル「亜鉛」が豊富に含まれています。亜鉛は、脳内で情報をスムーズに処理するために重要で、記憶力や集中力の維持にも関与しています。

加えて、たんぱく質の合成や脳細胞の成長を促す作用があり、学習能力を高めるうえでも欠かせない栄養素といえるでしょう。さらに、免疫機能の正常化や血流の改善にも貢献することから、脳を含めた全身の健康維持に役立ちます。

以下に代表的な貝類の主な栄養素と、その働きをまとめました。

- 1牡蠣:亜鉛、鉄、ビタミンB12 → 記憶力の維持や神経機能のサポートに役立つ

- 2あさり:亜鉛、タウリン、鉄 → 血流改善や集中力の向上に効果が期待

なお、海産物が苦手な方は、かぼちゃの種やカシューナッツ、ひよこ豆といった種子類からも亜鉛を摂取することが可能です。

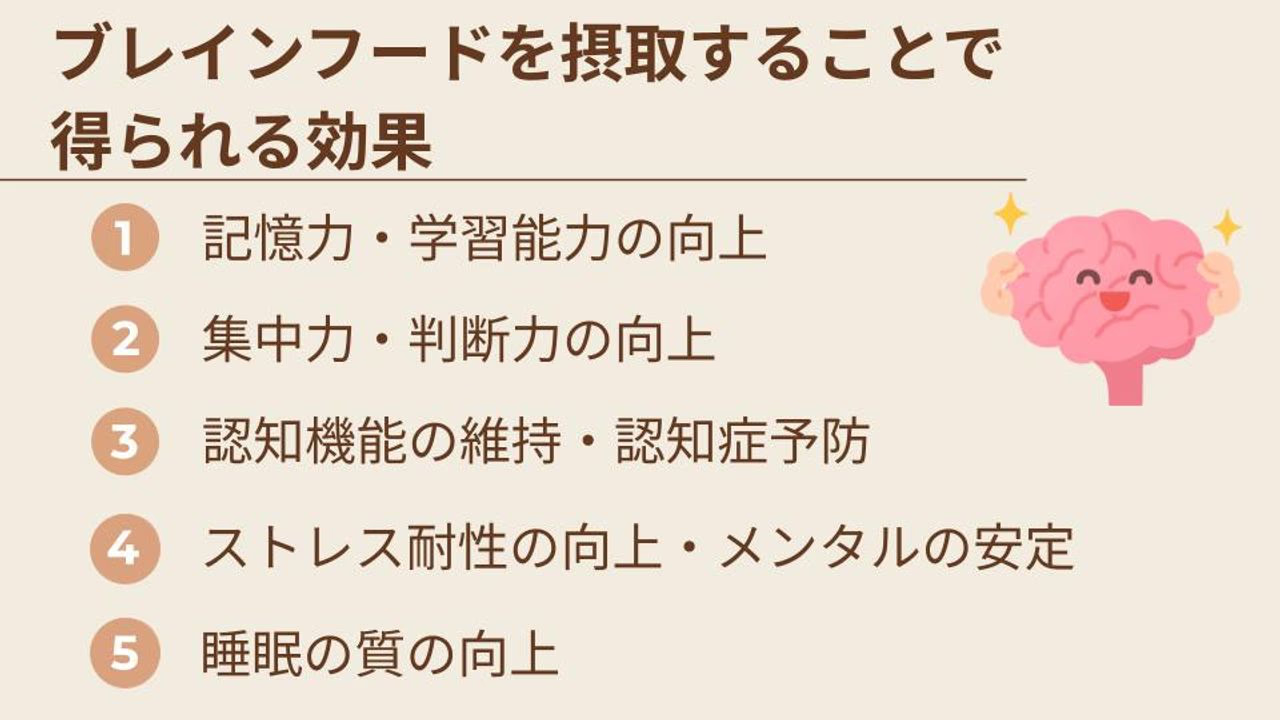

ブレインフードを摂取することで得られる効果

ブレインフードには、記憶力や集中力を高めるだけでなく、認知機能の維持やストレスへの抵抗力を強化する働きが期待されています。

記憶力・学習能力の向上

ブレインフードの摂取は、記憶力や学習能力の向上に貢献するとされています。たとえば、青魚や卵に含まれるDHA・EPAは神経細胞を活性化し、脳内の情報伝達を円滑に保つ働きがあります。

さらに、卵黄や大豆製品に多く含まれるコリンは、記憶に関与するアセチルコリンの生成に必要な成分であり、認知機能の維持に重要な役割を果たします。

加えて、ベリー類や高カカオチョコレートに含まれるポリフェノールやアントシアニンは、酸化ストレスによる神経細胞へのダメージを軽減し、加齢に伴う脳の機能低下の予防が期待できます。

これらの栄養素を意識して組み合わせることで、年齢を問わず脳のパフォーマンス維持が見込めるでしょう。

集中力・判断力の向上

集中力や判断力を高めるには、脳に安定したエネルギーを届けるとともに、神経機能を支える栄養素を意識的に摂取することが重要です。たとえば、一部の炭水化物(とくに低GI値の食品に分類されるもの)は、血糖値の急激な上昇を抑える働きがあり、結果として長時間の集中を可能にします。

加えて、緑茶やコーヒーに含まれるカフェインは、一時的ではあるものの眠気を抑えて集中力や注意力の維持に貢献します。

さらに、青魚や卵に豊富なDHA・EPAなどのオメガ3系脂肪酸には、神経伝達をスムーズにし、脳の情報処理能力を高める作用があるとされています。

認知機能の維持・認知症予防

認知機能の維持や認知症の予防には、神経細胞を保護し、脳の酸化ストレスを抑える栄養素の継続的な摂取が大切です。たとえば、DHAやEPA(オメガ3系脂肪酸)は、神経細胞の再生を促すだけでなく、情報伝達を効率化し、脳内の血流も良好に保つ働きがあります。

さらに、ビタミンB群や葉酸は、神経伝達物質の合成に関与し、血管性認知症のリスクを下げることが示唆されています。

また、アントシアニンやポリフェノールなどの抗酸化物質は、神経細胞の損傷を防ぎ、加齢に伴う脳機能の低下を緩やかにすると考えられています。

認知機能の維持・対策なら「Rimenba」がおすすめ!

認知機能の維持を目指すなら、DHA・EPAやプラズマローゲン、イチョウ葉などを効率よく補えるオールインワンサプリ「Rimenba」をご検討ください。

Rimenbaは1日4粒で20種類以上の栄養素をバランスよく摂取できるオールインワンサプリメントです。脳神経内科医の監修を受け、品質面にも配慮して開発されています。

以下のような成分が含まれており、日々の食生活だけでは補いにくい栄養を効率的に摂れるのが特長です。

- 1DHA・EPA:神経細胞の保護と再生、情報伝達の円滑化

- 2プラズマローゲン:脳内の神経機能をサポート

- 3イチョウ葉:血流の改善と認知機能の維持に貢献

- 4葉酸・ビタミンB群:神経伝達と脳血管の健康維持を後押し

さらに、葉酸やビタミンB群も含まれており、神経伝達や血流のサポートにより、年齢とともに増える「うっかり対策」にも役立ちます。

認知機能の維持を目指したい方や、うっかり対策をしたい方は、ぜひRimenbaをお試しください。

ストレス耐性の向上・メンタルの安定

ストレスに強い心を育てる場合にも、神経伝達やホルモン分泌に関与する栄養素を意識的に取り入れることが大切です。

たとえば、マグネシウムは神経の過剰な興奮を抑制し、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を適切に保つ働きがあります。さらに、トリプトファンはセロトニンの材料として作用し、気分の安定を促す要素とされています。

加えて、DHA・EPAには脳内の炎症を抑える効果があり、メンタルの健やかさを維持するうえで重要な役割を果たします。

これらの栄養素は、以下のような食品から取り入れることが可能です。

- 1マグネシウム:アーモンド、ほうれん草、玄米など

- 2トリプトファン:大豆製品、卵、バナナ、乳製品など

- 3DHA・EPA:青魚(サバ・イワシ)やアマニ油など

こうした栄養を日々の食事に取り入れることに加え、十分な休養や適度な運動を習慣化することで、ストレスに負けない心身の土台を築きやすくなります。

睡眠の質の向上

睡眠の質を高める場合にも、脳の神経機能やホルモン分泌を整える栄養素を意識して摂取するとよいでしょう。特に重要とされるのが、トリプトファンやメラトニンといった成分です。

トリプトファンは体内でセロトニンを経てメラトニンへと変換され、体内時計を整えて自然な眠りを促します。ナッツやバナナにはこの原料となるアミノ酸が豊富に含まれ、寝つきの改善に役立つとされています。

一方、緑茶に含まれるテアニンにはリラックス効果があり、深い睡眠をサポートする働きが確認されています。これらの栄養素をバランスよく取り入れることで、入眠のスムーズさや中途覚醒の軽減が期待されるだけでなく、日中の集中力や記憶力の維持にも良い影響が見込めるでしょう。

脳を活性化させるブレインフードの食べ方のポイント

脳の働きを高めるためには、栄養価の高いブレインフードを取り入れるだけでなく、その「食べ方」にも工夫が必要です。

ここでは、ブレインフードの食べ方のポイントについて解説します。

複数のブレインフードを組み合わせる

ブレインフードは、単体で摂取するよりも複数を組み合わせて取り入れることで、栄養素同士の相乗効果が期待できます。たとえば、青魚に多く含まれるDHAやEPAは神経細胞の構造や機能を支え、ナッツやベリー類に含まれる抗酸化物質は酸化ストレスを軽減する働きがあります。

これらの食材を主菜や副菜、間食などに分けて取り入れることで、無理なく継続しやすくなるでしょう。彩りや風味も豊かになり、栄養バランスが整うだけでなく、日々の食事に対する満足感も高まります。

低GI食品を意識して血糖値を安定させる

血糖値の急激な変動は、食後の眠気や集中力の低下を引き起こしやすく、脳の働きに悪影響を与える可能性があります。そのため、GI値が55以下の低GI食品を意識的に取り入れるのがおすすめです。

たとえば、オートミールや全粒穀物、ナッツ類は血糖値の上昇を緩やかに抑え、脳へ安定したエネルギーを供給します。

Check

GI値とは

GI値とは、食後に血糖値がどの程度上昇するかを示す指標のこと。

また、野菜から食べ始めるといった食事の順序にも血糖値の安定化を促す効果があるとされています。

間食にも低GIの食品を選ぶことで、集中力を持続させると同時に空腹感のコントロールにもつながり、日常生活における脳のパフォーマンス維持に役立つでしょう。

水分補給をしっかり行う

脳の約80%は水分で構成されており、不足すると思考力や集中力が鈍りやすくなります。さらに、脱水状態が続けば脳の萎縮や疲労感、めまいといった不調を引き起こすおそれもあるため、日頃から1〜2時間おきのこまめな水分補給を意識しましょう。

また、水だけでなく、緑茶やハーブティーなども取り入れるとよいでしょう。これらには抗酸化作用があり、脳の健康維持に役立つ成分が含まれています。以下は主な飲み物とその特性です。

- 1水:脳機能の維持、脱水の予防に有効

- 2緑茶:抗酸化作用に加え、リラックス効果も期待できる

- 3ハーブティー:自律神経を整え、気分の安定につながる

食事だけでなく水分補給の質と頻度にも気を配ることが大切です。

加工食品やジャンクフードを避ける

加工食品やジャンクフードには、トランス脂肪酸や精製糖、人工甘味料、保存料など、脳の健康に悪影響を及ぼす可能性がある成分が多く含まれています。

これらを習慣的に摂取し続けると、酸化ストレスが増加し、血流の悪化を招くことも。結果として、集中力や認知機能の低下につながるおそれも否めません。

特に、ジャンクフードをわずか5日間摂取しただけで脳の働きに変化が見られたという研究結果も報告されており、日常的な摂取には注意が必要です。

以下に、脳の機能を守るために避けたい代表的な食品と含有成分、考えられる影響をまとめました。

- 1ポテトチップスや菓子類:精製糖、トランス脂肪酸(記憶力・判断力の低下や依存傾向)

- 2インスタント食品:添加物、過剰な塩分(酸化ストレスの蓄積、血流の悪化)

- 3加工肉(ハムなど):保存料、リン酸塩(血管への負担、老化の進行)

こうした食品を避ける一方で、新鮮な野菜や魚、未精製の穀物など、自然に近い素材を中心とした食生活を意識するとよいでしょう。調理や味付けもシンプルに整えることで、素材本来の栄養を効率よく取り入れることができます。

ブレインフードの効果を高める生活習慣

ブレインフードの効果を十分に引き出すには、栄養面だけでなく日々の生活習慣を整えることも重要です。脳の働きを支えるには、身体面・心理面の両方からのアプローチが求められます。

特に、以下のような習慣を日常に取り入れることで、相乗的な効果が期待できます。

- 1適度な運動と良質な睡眠

- 2新しい刺激や挑戦

- 3人とのコミュニケーション

- 4腸内環境の改善

脳を活性化させる食べ物で日々のパフォーマンスを上げよう

日々の集中力や記憶力を高めるうえで、ブレインフードは非常に重要な食材です。青魚やナッツ、緑黄色野菜、卵、ベリー類など、身近な食材に含まれる栄養素には、脳の働きを支える力が秘められています。

さらに、これらをバランスよく組み合わせて摂取することで相乗効果が生まれ、パフォーマンスの向上が期待できます。水分補給や血糖値コントロール、加工食品の制限といった食べ方の工夫、運動・睡眠・腸内環境といった生活習慣の見直しもあわせて実践すれば、脳の健康維持につながるでしょう。

また、食事だけで摂りきれない栄養素を補う方法として、DHA・EPAやプラズマローゲンなど20種類以上の成分をまとめて摂取できるオールインワンサプリ「Rimenba」を取り入れるのもおすすめです。

食事と生活を見直し、ブレインフードを賢く取り入れて、毎日のパフォーマンスを最大限に引き出していきましょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

岩城 裕大

SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。

あなたへのおすすめ

知力健康

頭の回転が速い人の正体とは?衰えを感じる人が知っておきたい対策と習慣

「若いころはもっとパパっと判断できたのに、最近はどうも思考が追いつかない気がする」...

知力健康

物忘れがひどいのは認知症?認知症と加齢による物忘れの違いや日常でできる対策

「最近、物忘れがひどい」と感じており、もしかして認知症ではないかと心配になる方もい...

知力健康

血流が悪いと出る症状とは?将来のリスクやおすすめの対策を解説【薬剤師監修】

「手足が冷える」「疲れが取れにくい」「肩こりが慢性化している」こうした不調を感じな...