2026-02-13

記憶力を上げる方法とは?低下する原因も解説

「最近、物忘れが増えたかも…」このような不安を感じたことはありませんか?年齢を重ねるとともに、記憶力や集中力の低下が気になる方は増えていきます。

記憶力を上げるためには、日々の食事や生活習慣、そして上手にサプリメントを取り入れることが大切です。

本記事では、記憶力を保つために意識したい栄養素や食材、おすすめの知力健康サプリメントまでご紹介します。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

のん

- 薬膳調整士

- 漢方コーディネーター

- 化粧品3級

記憶力を上げたいならメカニズムを知っておこう

私たちは、何かしらの情報を受け取ると、以下のようなメカニズムで情報を記憶として残します。

- 1何かを見たり聞いたりする

- 2刺激が脳に情報として届く

- 3神経細胞に伝達する物質の働きにより脳の細胞内に情報が運ばれる

- 4海馬が短期記憶として受け取った情報を一時的に残す

この段階では、まだ記憶は一時的なものであり、時間が経つと忘れてしまうことも少なくありません。しかし、同じ情報を何度も見たり聞いたりすることで、脳内での処理が強化されて長期記憶として定着します。

つまり、記憶をしっかりと定着させるためには「情報をスムーズに脳へ運搬すること」「記憶の定着を促すような行動を意識的に取り入れること」が大切です。

Check

メカニズムを用いた記憶力を上げる方法

【1】メモは手書きにする

覚えておきたいことや重要事項は、考えながら情報をまとめて手書きメモを残しましょう。業務内容や変更点、伝達事項などを手書きでメモすると、脳が活性化して記憶力が定着しやすくなります。

【2】声に出して反復復習する

覚えたいことは、声に出して何度も反復復習しましょう。目で文章を追って覚えようとするのと比べ、自分の声を耳で聞くことにより入ってくる情報が増え、記憶の定着を促せます。

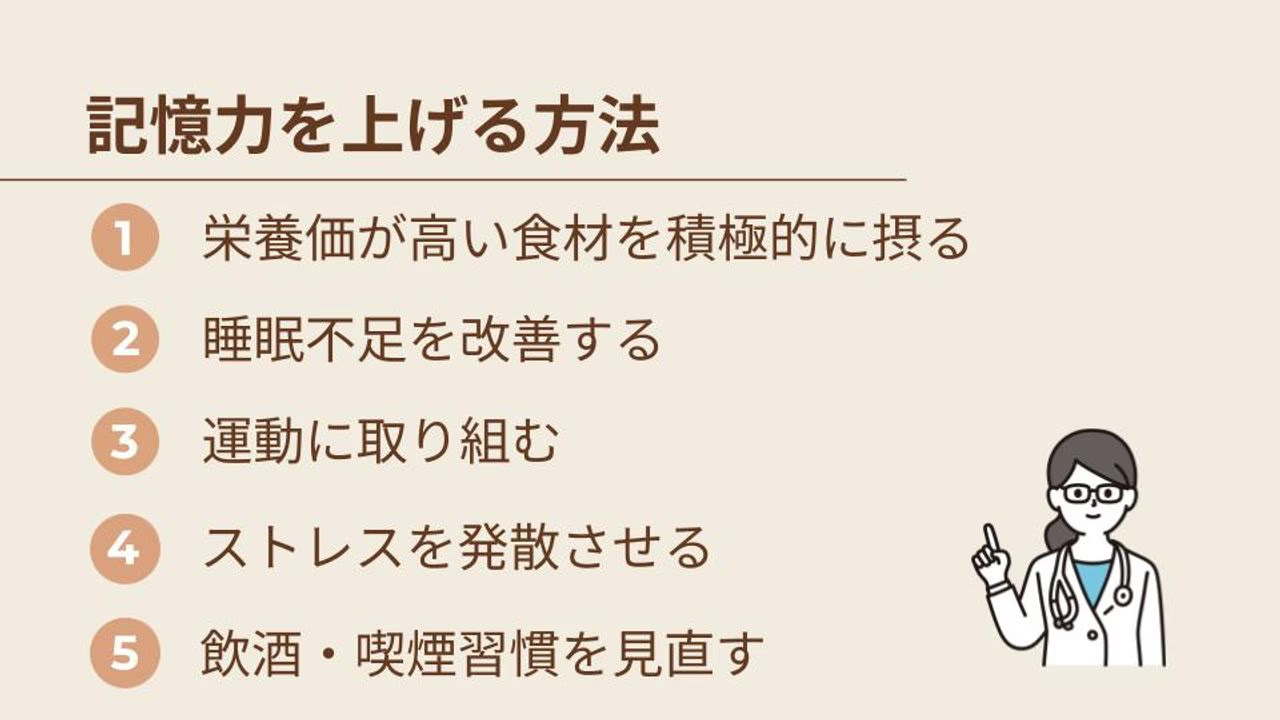

日常生活でできる「5つ」の記憶力を上げる方法

普段から記憶力を上げるためにできることを実践できれば、より脳が活性化される可能性があります。

そこでここでは、5つの方法をご紹介します。

栄養価が高い食材を積極的に摂る

記憶力を上げるためには、栄養価の高い食材を積極的に取り入れましょう。脳の栄養となるのはブドウ糖だけでなく、以下のような栄養素も摂取することが大切です。

- 1糖代謝を促す栄養素(ビタミンB1・B6)

- 2記憶力アップが期待できる栄養素(DHA・EPA)

- 3抗酸化作用のある栄養素(ポリフェノール・ビタミンC・ビタミンE)

それぞれの栄養素を含む食材をご紹介します。

糖代謝を促す食材

糖の代謝がうまくいかないと、脳へのエネルギー供給が滞り、集中力や判断力の低下につながることもあります。そんな糖代謝をサポートしてくれるのが、ビタミンB1や良質なたんぱく質、マグネシウムを含む食材です。

例えば、豚肉や大豆、サケ、ゴマ、バナナなどは、糖を効率よくエネルギーに変える働きがあります。特にビタミンB1が豊富な豚肉は「脳のビタミン」とも呼ばれていて、脳を元気に保つのに役立つ食材です

記憶力アップが期待できる食材

記憶力を支える栄養素として注目されているのが、DHAやEPAといったオメガ3脂肪酸。これらは脳の神経細胞の働きをサポートし、情報の伝達をスムーズにしてくれるといわれています。

例えば、サンマ、イワシ、サバなどの青魚には、このDHAやEPAが豊富に含まれています。週に2〜3回、青魚を取り入れるだけでも、脳のパフォーマンスに良い影響が期待できます。

抗酸化作用のある食材

脳の老化やダメージの原因となる「酸化ストレス」を防ぐためには、抗酸化作用のある食材を積極的にとることが大切です。ビタミンCやポリフェノールなどの抗酸化成分は、細胞を守り、脳の健康をサポートします。

例えば、ゴマ、レモン、イチゴ、チョコレートなどは抗酸化力が高く、手軽に日常の食事に取り入れやすい食材です。ゴマのセサミンや、イチゴに含まれるビタミンCは、脳の老化予防にも役立つとされています。

手軽さを重視するならサプリメントもおすすめ

毎日の食事で栄養をバランスよく摂るのは理想ですが、忙しい日常の中ではなかなか難しいこともあります。そのようなときに便利なのがサプリメントです。

サプリメントの最大の魅力は「飲むだけでいい」という手軽さにあります。調理の手間もなく、外出先でも気軽に栄養補給できるので、継続しやすいのもポイントです。習慣化しやすく、食事で補いきれない栄養素を効率的に摂取できるため、忙しい方や料理が苦手な方にもおすすめの手段です。

例えば、知力健康サプリメント「Rimenba(リメンバ)」は、加齢とともに気になりはじめる「記憶力」や「思考力」のサポートに着目しています。

このサプリメントには、DHA、プラズマローゲン、ノビレチンなど、脳の健康維持に役立つ成分が厳選されて配合されています。

また、飲みやすい小粒タイプで、初めての方にも続けやすい設計です。「なんとなく物忘れが増えたかも」と感じている方や、今のうちから脳の健康を守っておきたい方は、公式サイトもチェックしてみてくださいね。

睡眠不足を改善する

脳に休息を与えるために、睡眠時間と睡眠の質を見直すことが大切です。睡眠の質を高めるための方法は以下のとおりです。

- 1決まった時間に起床・就寝する

- 2寝る前のルーティンを作る

- 3起床後に日光浴をする

- 4適度に身体を疲れさせる

上記の方法は、体内時計のリズムを整えられます。リズムを規則正しくすることで、自ずと寝る時間に就寝モードに入り、睡眠の質が高まります。

ズレた体内時計をリセットするために、起床後に日光浴するのもおすすめです。日光の刺激を網膜が受け取ると、睡眠・覚醒を調整するメラトニンの分泌量が整い、体内時計がリセットされます。

また、日中の適度な疲労が、睡眠の質を高めることもわかっています。

運動に取り組む

運動は記憶力アップに貢献します。運動の中でも、有酸素運動は脳神経由来栄養素と呼ばれる物質が作用し、脳を活性化させると考えられています。また、血流が促され、脳に必要な栄養素や酸素が行き渡ることもおすすめする理由のひとつです。

おすすめの運動は、ウォーキング、水泳、ジョギングなどの中強度の有酸素運動です。運動に慣れていない方は、負担の少ないストレッチや散歩から始めると続けやすいでしょう。

ストレスを発散させる

ストレスの発散が、記憶力の向上に有効となる場合があります。ストレスの蓄積は、脳の疲労や集中力・注意力の散漫などを引き起こし、記憶力を低下させる要因となるためです。

リフレッシュ効果があるものには、趣味の満喫や軽い運動、睡眠などが挙げられます。特に、クリエイティブ系や無心になるほど没頭できる趣味は、リフレッシュ効果が高いのでおすすめです。例えば、塗り絵や切り絵、プラモデル制作などは、手軽に始められるためどなたでも始めやすいでしょう。

飲酒・喫煙習慣を見直す

飲酒習慣や喫煙習慣がある方は、量を見直しましょう。

飲酒習慣がある人は、休肝日を設けたり飲酒量を控えることをおすすめします。何本もお酒を飲んだり、深酒して二日酔いするほど飲んだりする習慣がある人は特に要注意です。

喫煙者は、徐々に本数を減らし、最終的には喫煙習慣がなくなるのが理想です。自分だけで禁煙するのが難しければ、禁煙外来を活用したり、禁煙グッズを活用したりしてみましょう。

記憶力が低下する原因とは?

記憶が残りにくくなる原因はさまざまです。原因によっては、医療機関の受診が必要である場合もあれば、生活習慣を見直す必要がある場合もあります。ここでは、記憶力が低下する原因をご紹介します。

加齢による脳機能の低下

加齢は脳細胞の老化を引き起こすため、脳機能が低下し記憶の定着が難しくなります。例えば、「昨日何を食べたか忘れた」「今何をしようと思ったっけ?」といった物忘れがみられるようになります。

以下は、脳細胞が老化を起こす原因です。

- 1血流不足

- 2神経細胞の機能低下

加齢が原因の場合は老化現象のため、過度に心配する必要はありません。年齢を重ねることによる記憶力の低下は、40歳以上からみられやすくなります。

脳のエネルギー不足

ブドウ糖の摂取量が少なく、脳のエネルギーが不足して記憶力が低下するケースがあります。ブドウ糖は唯一脳がエネルギーとして活用できる栄養素のため、不足すると記憶力だけでなく、集中力の低下や体の気だるさもみられます。

不足する主な原因は、炭水化物抜きダイエットや栄養の偏った食事です。常に脳はフル稼働しているため、多くのブドウ糖が消費されます。それに加えて摂取するブドウ糖の量も減らしてしまうと、エネルギー不足になる可能性が高くなります。

睡眠不足

記憶力を保つためには、睡眠の質と量を確保することが大切です。脳の疲れは主に睡眠中に回復されるため、睡眠が足りていないと脳の疲労が蓄積し、記憶力が一時的に低下するのです。

記憶力を保つためには、睡眠の質と量を確保することが大切です。脳の疲れは主に睡眠中に回復されるため、睡眠が足りていないと脳の疲労が蓄積し、記憶力が一時的に低下するのです。

さらに、睡眠不足が続くと、ホルモンバランスや自律神経の乱れを引き起こし、記憶力の低下につながることもあります。

実は、日本人の平均睡眠時間は世界的に見ても短いといわれています。だからこそ、意識して睡眠の質を高め、十分な休息をとることが、日々の記憶力維持には欠かせません。

何らかの脳の疾患

軽度認知障害や認知症により、記憶力が低下している可能性もあります。

軽度認知障害は、認知症の前段階です。この段階で治療をスタートすると認知症への移行を防いだり、回復したりできることがあるといわれています。早期発見のため、以前と違うと感じたら、かかりつけ医などに相談しましょう。

Check

認知症とは

日常生活に支障をきたすほどの物忘れや異常行動などを引き起こす脳の疾患。単なる物忘れとは違い、例えば約束したことや、食べたことなど、行動自体を忘れるのが特徴的です。

認知症には、記憶力の低下や認知機能が大幅に低下する「アルツハイマー型」、幻聴やせん妄などが主に見られる「レビー型」などがあります。

過度なストレスによる疾患の発症

過度なストレスによるうつ病や不眠症も、記憶力が低下する要因です。

うつ病は、憂鬱感や意欲喪失、気だるさ、記憶力の低下などさまざまな心身症状を引き起こします。この疾患による記憶力の低下は、集中力や注意力の低下が引き金になっていると考えられています。

不眠症は、入眠困難、中途覚醒、眠りが浅いといった、睡眠障がいです。睡眠障がいは心身を休めさせられないため、記憶力の低下やイライラ、倦怠感などが現れます。不眠症による記憶力の低下は、脳が休めないことによる記憶の定着困難が原因だと考えられています。

飲酒・喫煙習慣

多量の飲酒を続けると、認知機能が低下する恐れがあります。記憶が一部の記憶がなくなることからわかるように、お酒の飲みすぎは海馬の働きを鈍くさせます。

喫煙も記憶力が減退する可能性があることが示唆されているため、可能であれば生活習慣の改善していきましょう。

知力健康のサポートなら「Rimenba(リメンバ)」がおすすめ

Rimenbaは、脳神経内科の医師が監修した、知力健康のためのサプリメントです。科学的根拠に基づいて選ばれた成分がオールインワンで配合されています。

1日たった4粒で、記憶力や知力健康、基礎健康力をサポートしてくれる20種類以上の栄養素を補えます。粒も小さく、飲みやすさも兼ね備えているのも嬉しいポイントです。

また、Rimenbaは、香料・着色料・保存料・酸味料・甘味料・増粘安定剤を一切使用していません。食品添加物を使わずに製造しているため、体になるべく負担をかけたくない方も安心して続けていただけます。

さらに、製造は国内のGMP認定工場で行われているのも大きな魅力です。

Rimenbaは基準に則った環境で、衛生管理や品質管理を徹底し、厳格な検査を通過した製品のみをお届けしています。

品質にこだわりたい方にとって、信頼できる選択肢といえるでしょう。

初回は50%オフで購入できるうえに、2回目以降も25%オフで継続できます。さらに送料はずっと無料です。よくある「○回継続の縛り」もなく、もし合わないと感じたら1回の購入だけで解約も可能です。

「まずは気軽に試してみたい」「体に合うか確かめてから続けたい」という方にぴったり。気になる方はぜひ公式サイトからお気軽にお試しください。

生活習慣を見直して自信に満ちた自分を目指そう

毎日の生活習慣や食事、そして適切な栄養補給は、記憶力や集中力を保つうえでとても大切です。「年齢だから仕方ない」と諦めずに、今できることから少しずつ取り入れていくことが、自信につながる第一歩となります。

しっかり休息をとり、バランスのよい食事を意識しながら、必要に応じてサプリメントの力を借りるのもおすすめです。

知力健康サプリメント「Rimenba(リメンバ)」は、脳神経内科医が成分設計を監修し、記憶力サポートに必要な栄養素をしっかり配合しています。初回限定で50%OFF&送料無料、回数縛りなしで気軽に始められるのも嬉しいポイントです。

「最近、なんだか物忘れが増えたな…」と感じたら、生活習慣の見直しに加えて、Rimenba習慣をはじめてみませんか?

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

のん

- 薬膳調整士

- 漢方コーディネーター

- 化粧品3級

娘と保護猫4匹と一緒に暮らすママライター。 さまざまな健康トラブルから「健康」を意識するようになり、漢方や薬膳の資格を取得。 漢方・薬膳・メイク・車系・ペット系など資格や趣味を活かして幅広く執筆。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...