2025-11-06

記憶力アップの5つの方法|種類や記憶力が低下する7つの原因も解説

「記憶力の低下に悩んでいる」

「日々の生活で物忘れが増えてきた」

「仕事や勉強で覚えたことがすぐに飛んでしまう」

最近「自分の記憶力に自信がない」と悩んでいませんか?

記憶力は日々の小さな積み重ねで良くなる可能性があるため、まだ諦めてはいけません。

本記事では、記憶力アップの方法や記憶の種類、記憶力が低下する原因を詳しく解説します。

紹介する情報を活用し記憶力を向上させ、日常生活や学習、仕事のパフォーマンスを高めましょう。

natural techでは、DHA・EPAをはじめとした脳の健康をサポートするサプリ「Rimenba」を提供しています。

脳の健康維持に興味のある方は、ぜひこのリンクから詳細をご確認ください。

この記事に登場する専門家

そもそも記憶力とは

記憶力とは、新しい情報を取り入れ長期間脳内で保持し、必要なときに思い出す能力のことです。

単に情報を一時的に覚える「暗記力」とは異なり、記憶力は学んだことを長期的に保持し、活用する能力となっています。

記憶力は、以下の順番に沿って脳の神経細胞のネットワークを通じて情報を処理し、保存する流れによって成り立っています。

- 新しい情報の取り込み

- 短期記憶への保存

- 長期記憶への転換

記憶力は固定されたものではなく、日々のトレーニングや生活習慣によって向上させることが可能です。

脳の可塑性(柔軟性)を活かし、適切な方法で記憶力を鍛えることで、年齢に関わらず記憶力を維持・向上できます。

記憶力アップにつながる5つの方法

記憶力を向上させるには、以下の5つの方法が有効です。

これらの方法について下記で詳しく説明していきます。

繰り返し学習

繰り返し学習は、記憶力を向上させる方法の一つです。脳は繰り返し入力される情報を重要だと判断し、長期記憶として保存する傾向があります。

繰り返し学習の流れは、以下の通りです。

- 短時間で集中的に復習する

- 間隔を空けて復習する(間隔反復学習法)

- 学んだ内容を自分の言葉で説明してみる

継続的に実践することで、新しい情報をより効率的に長期記憶として定着させることが可能です。

生活習慣の改善

健康的な生活習慣も、記憶力の向上につながります。特に以下の点に注意を払いましょう。

- 規則正しい睡眠

- 適度な運動

- ストレス管理

睡眠中に脳は記憶の整理と定着を行います。7-8時間の質の高い睡眠を心がけましょう。

有酸素運動は脳の血流を改善し、新しい神経細胞の生成を促進します。週に3〜4回、30分程度の運動を取り入れましょう。

瞑想やヨガなどのリラックス法を実践し、ストレスを軽減することで、記憶力の低下を防ぎます。

基本的な生活習慣を改善する上で、上記の習慣を日常生活に取り入れると、脳の健康を維持し、記憶力の向上につなげられます。

脳を活性化させる活動

脳に適度な刺激を与えることで、認知機能を向上できます。具体的には、以下の活動を日常生活に取り入れることが挙げられます。

- 脳トレゲーム(数独、クロスワードパズル、記憶ゲームなど)

- 新しい技能の習得(楽器の演奏や外国語の学習など)

- 読書

- 瞑想や呼吸法

上記の活動を楽しみながら継続することで、脳の活性化と記憶力の向上が期待できます。

視覚・聴覚による記憶法の工夫

情報を記憶する際に、視覚や聴覚を活用することで、記憶の定着率を高められます。主な記憶方法は、以下の2つです。

- 視覚的記憶法

- マインドマップの作成

- イメージ化(具体的なイメージと情報を結びつける)

- 色分けや図表の活用

- 聴覚的記憶法

- 音読や朗読

- リズムや韻を用いた語呂合わせ

- 学習内容を録音して繰り返し聞く

自分に合った記憶法を見つけ実践することで、効率的に情報を記憶できます。

視覚タイプの人は図や絵を多用し、聴覚タイプの人は音声を活用するなど、個人の特性に合わせた方法を選ぶことが重要です。

食事の工夫

脳の健康と記憶力の向上には、栄養摂取が欠かせません。以下の栄養素を意識的に摂取しましょう。

| 栄養素 | 記憶力への貢献 |

|---|---|

| オメガ3脂肪酸 | 脳の発育をサポートし、認知症の予防や記憶力の改善に貢献。 |

| DHAやEPAが脳内に多く含まれ、情報伝達を促進。 | |

| ビタミンB群 | 特にビタミンB1は、糖をエネルギーに変換し、脳機能をサポートする。 |

| ビタミンB1の不足は記憶障害につながる可能性がある。 | |

| 抗酸化物質 | アスタキサンチンやポリフェノールなどが脳内の神経細胞の保護や再生を助け、長期的な記憶力向上に役立つ。 |

| コリン | アセチルコリンの前駆物質で、神経伝達をサポートし、記憶力の向上に重要。 |

魚やナッツ類、ブルーベリーなど、上記の栄養素を豊富に含む食品をバランスよく摂取することで、脳の健康を維持し、記憶力の向上につながります。

しかし、バランスよく食事を準備することは思ったより大変です。

その方にはサプリメントの利用をおすすめします。

サプリメントなら、必要な栄養素を補給することができます。

特にDHAやEPAなど、体内で生成できない栄養素は、青魚から取れますが、料理することが大変でサプリメントで補給すれば、簡単に補給できます。

実は記憶には5種類に分かれる

記憶は主に以下の5種類に分かれます。

各記憶の特性を理解することで、種類にあった記憶力向上の方法を選択できます。

短期記憶

短期記憶は、一時的に情報を保持する能力です。主な特徴は以下の通りです。

短期記憶は、日常生活で一時的に必要な情報(電話番号を見てダイヤルするなど)を扱う際に重要です。ただし、情報は速やかに忘れられるため、重要な情報は長期記憶に転換する必要があります。

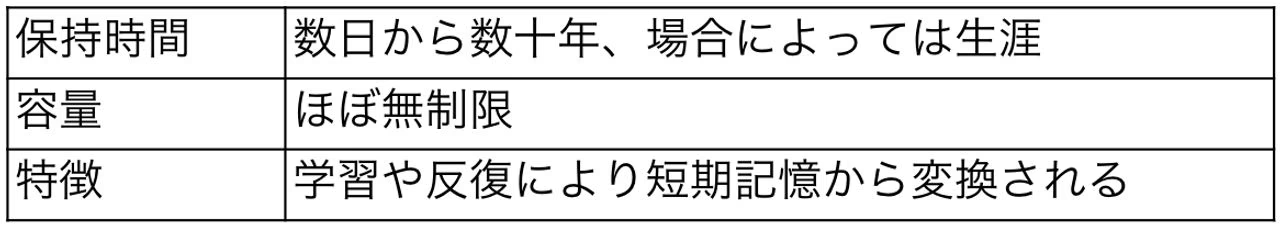

長期記憶

長期記憶は、情報を長期間保持する能力です。主な特徴は以下の通りです。

長期記憶は、私たちの知識や経験の基盤となる重要な記憶システムです。学習した内容や重要な体験を長期記憶に定着させることで、将来必要になったときに思い出せます。

感覚記憶

感覚記憶は、五感から得た情報を瞬間的に保持する能力です。主な特徴は以下の通りです。

感覚記憶は、環境からの膨大な情報をフィルタリングし、重要な情報のみを処理するための初期段階として機能します。

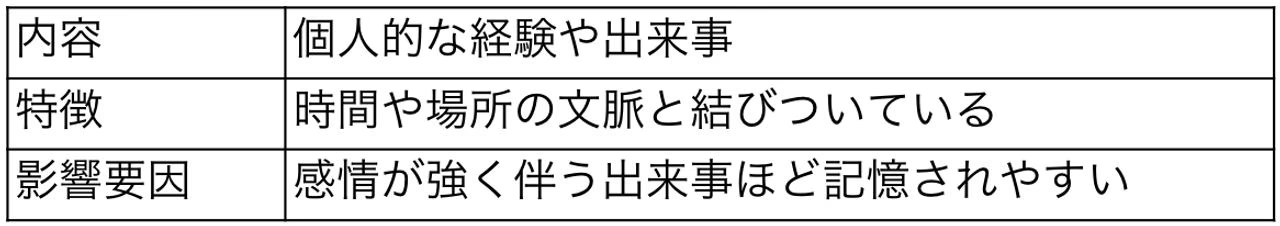

エピソード記憶

エピソード記憶は、個人的な体験や出来事を時間や場所と結びつけて記憶する能力です。主な特徴は以下の通りです。

エピソード記憶は、私たちの個人史を形成する重要な要素です。特に感情的な出来事は長期間記憶されやすく、自伝的記憶の中核を成します。

意味記憶

意味記憶は、一般的な知識や概念を記憶する能力です。主な特徴は以下の通りです。

意味記憶は、学校教育や自己学習を通じて蓄積される知識の基盤となります。言語の習得や概念の理解など、私たちの知的活動の多くは意味記憶に依存しています。

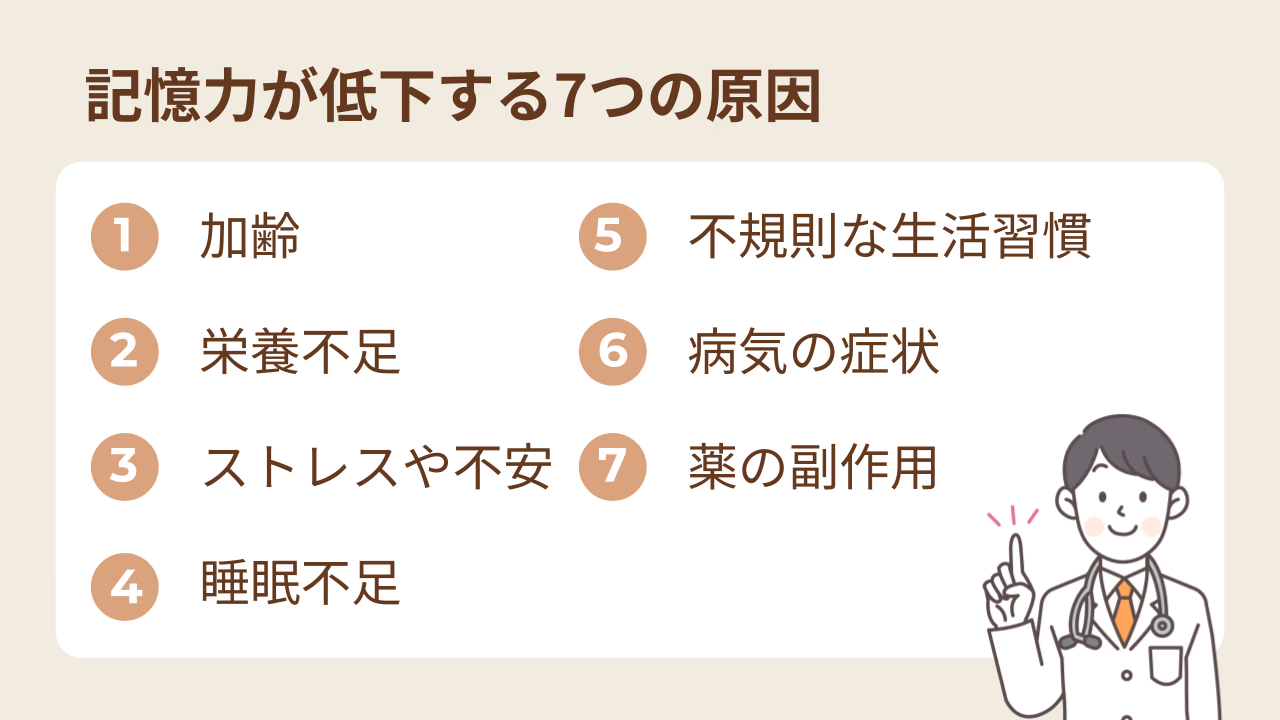

記憶力が低下する7つの原因

記憶力の低下には様々な要因が関わっています。以下の7つの原因を理解し、対策を講じることが重要です。

原因を認識し、適切に対処することで、記憶力の低下を予防または改善しましょう。

加齢

加齢に伴う記憶力の低下は自然な現象ですが、その程度や進行速度には個人差があります。

主な特徴は以下の3つです。

- 脳の神経細胞の減少と機能低下

- 脳血流の減少

- 認知機能全般の緩やかな低下

加齢への対策として、以下のポイントを心がけましょう。

- 定期的な運動で脳血流を改善する

- 新しい趣味や学習で脳に刺激を与える

- 社会的な交流を維持し、脳を活性化させる

加齢による記憶力の低下は避けられないことですが、対策を講じるとで進行を遅らせることが可能です。

栄養不足

脳の健康と機能維持には栄養摂取が不可欠です。栄養不足は記憶力低下の一因となります。

影響を与える栄養素は主に以下の4つです。

- ビタミンB群(特にB12)

- オメガ3脂肪酸

- 抗酸化物質(ビタミンC、E など)

- ミネラル(亜鉛、マグネシウムなど)

栄養不足の対策として、以下のポイントを心がけましょう。

- バランスの取れた食事を心がける

- 魚類、緑黄色野菜、ナッツ類を積極的に摂取する

- 必要に応じてサプリメントを利用する(医師に相談の上)

ストレスや不安

慢性的なストレスや不安は、脳の機能に悪影響を及ぼし、記憶力の低下を引き起こす可能性があります。

ストレスの影響は主に以下の通りです。

- 海馬(記憶形成に重要な脳の部位)へのダメージ

- ストレスホルモン(コルチゾール)の増加による記憶形成の阻害

- 集中力や判断力の低下

ストレスへの対策として、以下のポイントを心がけましょう。

- リラックス法(瞑想、深呼吸法など)を日常的に実践する

- 適度な運動でストレス解消を図る

- 十分な睡眠と休息を取る

- 必要に応じて専門家(カウンセラーなど)に相談する

ストレス管理は記憶力の維持だけでなく、全体的な健康と幸福感の向上にもつながります。

睡眠不足

睡眠不足は、頭の働きが遅くなったり頭がぼーっとしたりと、記憶力低下の原因になります。

睡眠不足の影響は主に以下の通りです。

- 記憶の整理・定着の阻害

- レム睡眠とノンレム睡眠のバランス崩壊

- アミロイドβ(アルツハイマー病の原因物質)の蓄積

睡眠不足への対策として、以下のポイントを心がけましょう。

- 7-8時間の十分な睡眠時間を確保する

- 規則正しい就寝・起床時間を維持する

- 寝室環境を整える(適度な温度、暗さ、静けさ)

- 就寝前のスクリーン使用を控える

良質な睡眠は、記憶力の向上だけでなく、全体的な健康と生活の質の改善にも大きく影響します。

不規則な生活習慣

不規則な生活習慣は、脳の健康と記憶力に悪影響を及ぼします。特に以下の点が問題となります。

生活習慣の悪化による影響は、主に以下の通りです。

- 睡眠リズムの乱れ

- 運動不足による脳血流の悪化

- 不規則な食事による栄養バランスの崩れ

不規則な生活習慣への対策として、以下のポイントを心がけましょう。

- 規則正しい生活リズムを確立する

- 定期的な運動習慣を身につける

- バランスの取れた食事を心がける

- 適度な休息とリラックスの時間を設ける

生活習慣の改善は、記憶力の向上だけでなく、全体的な健康状態の改善にもつながります。

病気の症状

一部の病気は、記憶力の低下を引き起こす可能性があります。特に注意が必要なのは以下の疾患です。

関連する疾患とその症状は、主に以下の通りです。

| 関連疾患 | 症状 |

|---|---|

| 認知症(アルツハイマー病など) | 新しい情報の記憶が困難になり、過去の記憶も失われていく |

| うつ病 | 集中力の低下や意欲の減退により、記憶力が低下する |

| 甲状腺機能障害 | ホルモンバランスの乱れが脳機能に影響を与える |

| 脳血管疾患 | 脳の血流障害が記憶力を含む認知機能に悪影響を及ぼす |

病気への対策として、以下のポイントを心がけましょう。

- 定期的な健康診断を受ける

- 症状に気づいたら早めに専門医を受診する

- 医師の指示に従い、早期に治療を受ける

- 生活習慣の改善を通じて、疾患のリスクを軽減する

記憶力低下の進行を防ぐには、病気の早期発見・早期治療が重要です。

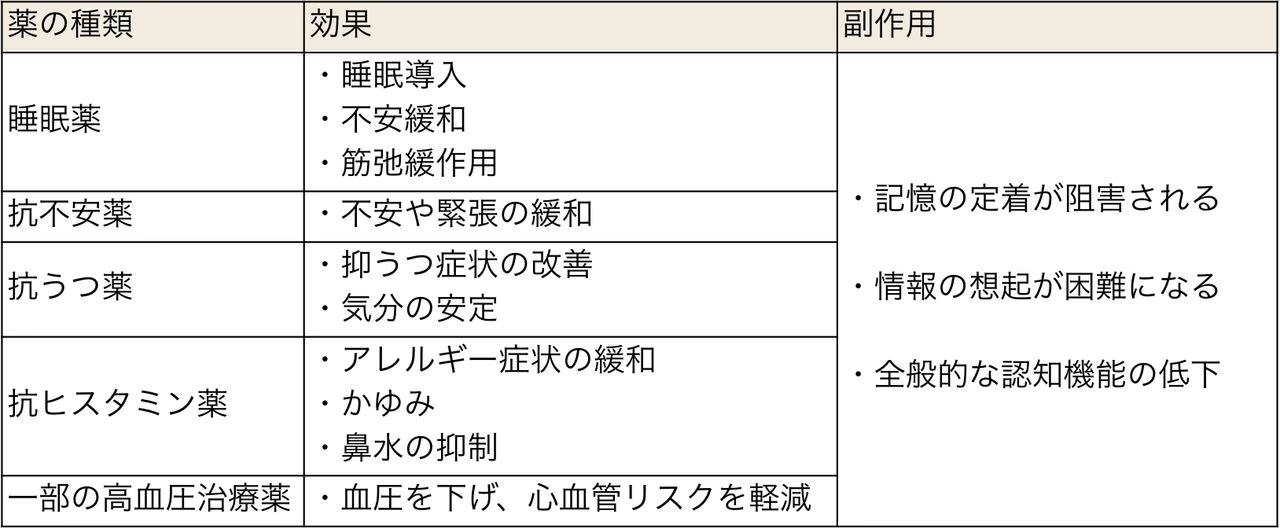

薬の副作用

一部の薬物は、副作用として記憶力の低下を引き起こす可能性があります。

記憶力に影響を与える可能性のある薬は、主に以下の通りです。

薬の副作用への対策として、以下のポイントを心がけましょう。

- 服用中の薬の副作用について医師や薬剤師に相談する

- 症状が気になる場合は、医師に報告し、代替薬の検討を依頼する

- 自己判断で服薬を中止せず、必ず医師の指示に従う

- 可能な場合、生活習慣の改善により薬の使用を減らす

薬の副作用による記憶力低下は、適切な対応により改善できる場合が多くあります。医療専門家との連携が重要です。

生活を見直して記憶力をアップさせよう

記憶力の向上は、日々の生活習慣の改善やトレーニングによって実現可能です。

自分に合った方法を見つけ粘り強く実践することで、記憶力アップを実現し、日常生活や学習、仕事のパフォーマンス向上につなげていきましょう。

記憶力に自信がない方は、生活習慣の改善と併せてサプリメントの活用も検討してみてください。

記憶力向上につながる成分を含んだサプリメントは、食事で摂りきれない栄養素を効率的に補給するサポートになります。継続的に摂取することで、脳の健康維持や記憶力の向上に役立てましょう。

natural techでは、更年期以降に必要な栄養素を20種類配合した『Rimenba(リメンバ)』を販売しています。

1日たったの4粒(目安)でビタミンB群やDHAなどの栄養素を簡単に摂取でき、記憶力アップにもおすすめです。

定期購入の縛りがないため、気軽にお試しいただける点も魅力です。

ぜひ公式サイトで詳細をご確認ください。

この記事に登場する専門家

あなたへのおすすめ

知力健康

頭の回転が速い人の正体とは?衰えを感じる人が知っておきたい対策と習慣

「若いころはもっとパパっと判断できたのに、最近はどうも思考が追いつかない気がする」...

知力健康

物忘れがひどいのは認知症?認知症と加齢による物忘れの違いや日常でできる対策

「最近、物忘れがひどい」と感じており、もしかして認知症ではないかと心配になる方もい...

知力健康

4つの生理的老化の特徴とは?老化と上手に付き合いながら年を重ねる方法も解説

年齢を重ねると、体のあちこちに不調が起こりがちです。しかし、それが老化によるものな...