2026-02-13

「忘れっぽい」の原因とは?加齢・習慣・認知症などによる原因の違いや対策も解説

最近、人の名前が思い出せなかったり、予定をうっかり忘れてしまったりする場面が増えていませんか?「年齢のせいかも」と感じながらも、「もしかして認知症…?」と不安になることもあるでしょう。

忘れっぽさには加齢やストレス、生活習慣の乱れなどさまざまな原因があり、必ずしも病気とは限りません。とはいえ、放置しておくと日常生活に支障が出るリスクもあるため、早めの対策が大切です。

そこで今回は、「忘れっぽい」と感じる背景や考えられる原因、そして今日からできる改善策についてわかりやすく解説します。栄養や睡眠、習慣の見直しなど、具体的な方法を知りたい方は参考にしてみてください。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

岩城 裕大

忘れっぽいとはどういう状態?

「忘れっぽい」とは、日常の出来事や約束ごとなどがうまく思い出せなくなる状態を指します。この状態にはいくつかの要因があり、主に次のように分類できます。

- 1一時的な記憶の抜けによる健常な物忘れ

- 2病気が原因で起こる記憶障害

たとえば加齢による物忘れでは、体験の一部が抜け落ちても、なんらかのヒントがあれば記憶がよみがえる傾向があります。

一方、認知症の場合は体験そのものを忘れてしまい、指摘されても思い出せないケースが多く見られます。

また、ASDやADHDなどの発達特性によって集中力や記憶の保持が難しくなることも。日常生活に支障が出るようであれば、早めに医療機関へ相談することが望ましいでしょう。

一時的な物忘れと認知症の見分け方

<見分け方のポイント>

- 1忘れたという自覚があるか

- 2ヒントを与えれば思い出せるか

- 3出来事そのものを覚えているか

- 4日付や場所の感覚、日常生活に支障が出ていないか

一時的な物忘れは、加齢による自然な変化としてよく見られます。

たとえば「眼鏡の置き場所を忘れる」「知人の名前がすぐに思い出せない」といったケースでは、体験の一部だけが思い出せない状態であり、ヒントがあれば記憶がよみがえることが多いのが特徴です。

また、本人にも「忘れた」という自覚がある点もポイントです。

これに対して認知症による物忘れは、体験そのものが記憶から抜け落ちてしまう点が異なります。周囲に指摘されても思い出すことができず、本人に自覚がない場合も多く見られます。

さらに、日付や場所の感覚があいまいになったり、慣れた道で迷ってしまったりすることがあり、生活全体に支障が出るのが大きな特徴です。

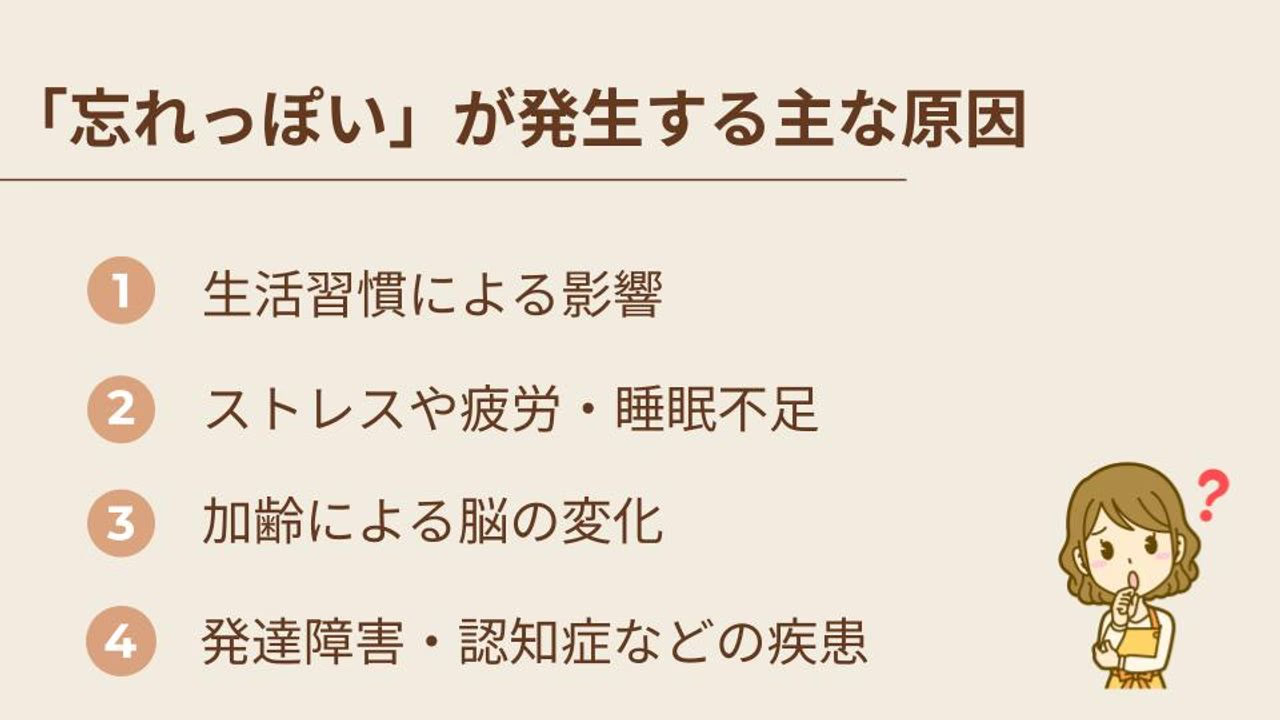

「忘れっぽい」が発生する主な原因

年齢を重ねるにつれて「名前が出てこない」「予定をうっかり忘れる」といった物忘れが増えてきたと感じる方は多いのではないでしょうか。

ここでは、「忘れっぽい」が発生する主な原因について解説します。

生活習慣による影響

忘れっぽさは、日常のささいな習慣の積み重ねによって生じることがあります。たとえば、片づけが苦手であったり、やるべきことを先延ばしにしがちであったりすると、記憶が混乱しやすくなり、結果として「うっかり忘れ」が発生することも。

特に、タスクの優先順位をつけるのが不得意な人は、重要な予定ほど抜け落ちてしまう傾向が見られます。

しかし、このような生活上のクセは、工夫次第で改善できることがあります。以下のような取り組みを試してみましょう。

- 1物の定位置を決めて、使った後は必ず元に戻す

- 2予定は紙やメモアプリなどに書き出し、視覚的に把握できるようにする

- 3朝の習慣として、その日の行動やタスクを事前に確認する

ストレスや疲労・睡眠不足

ストレスを受けると、脳内では「コルチゾール」といったストレスホルモンが過剰に分泌され、記憶をつかさどる海馬の働きが妨げられます。その結果として、集中力や判断力に影響が及ぶことも。

また、睡眠が十分にとれない状態が続くと、脳が休息できず、情報の整理や記憶の定着がうまくいかなるおそれがあります。

さらに、就寝前にスマートフォンを操作する習慣は、ブルーライトの刺激によって眠気を妨げるだけでなく、睡眠の質そのものを低下させる原因にもつながります。

こうした生活習慣が積み重なることで、思考が鈍り、集中力が続かなくなる「ブレインフォグ」の状態に陥るリスクが高まるでしょう。

忘れっぽさを軽減するためには、生活リズムを整え、良質な睡眠環境を確保することが重要です。

加齢による脳の変化

年齢を重ねると、脳内の神経細胞やシナプスが徐々に減少し、それに伴って記憶力や判断力が衰えやすくなります。

特に、「思い出すまでに時間がかかる」「言葉がすぐに出てこない」といった変化は、加齢によって起こる自然な現象と考えられています。

こうした状態では、体験そのものは記憶されていても、一時的に引き出しにくくなっているだけで、完全に忘れてしまったわけではありません。

脳の働きを保つためには、脳の刺激となる活動を日常的に取り入れることが大切です。

発達障害・認知症などの疾患

「忘れっぽさ」が目立つようになる背景には、発達障害や認知症といった疾患が潜んでいる可能性もあります。

Check

【発達障害とは】

先天的な脳の特性に由来し、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動性障害)では、記憶の保持や優先順位の判断が苦手な傾向があります。

【認知症とは】

主に加齢に伴って発症する脳の疾患で、記憶や判断、言語理解などの機能に障害が生じます。

発達障害は進行せず、本人に自覚がある場合が多い一方、認知症は徐々に進行し、自覚が薄いまま症状が広がることも少なくありません。

両者には似た症状が多く、特に高齢のADHDでは認知症と誤認されるケースもあります。また、認知症と発達障害が合併する例も報告されており、正確な診断には専門的な評価が不可欠です。

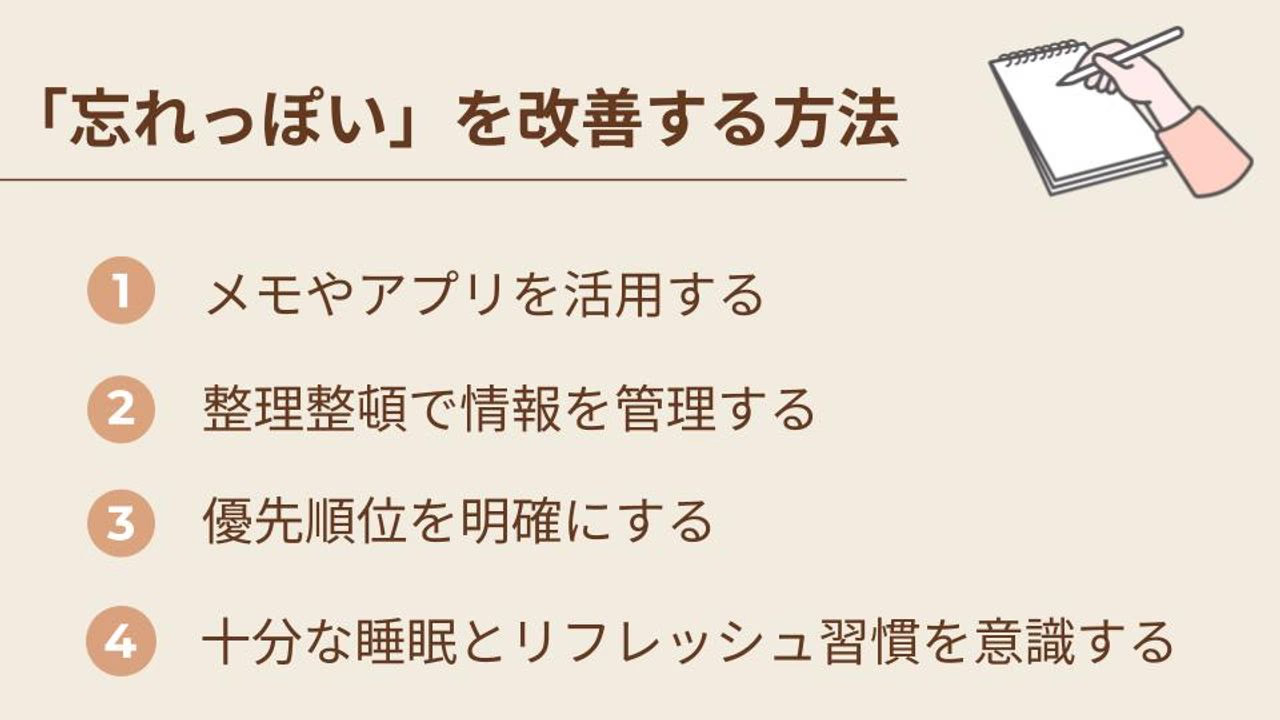

「忘れっぽい」を改善する4つの方法

年齢を重ねるにつれて、物の置き場所を忘れたり、予定を思い出せなかったりする場面が増えてきたと感じる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、「忘れっぽい」を改善するための具体的な方法について解説します。

メモやアプリを活用する

日々の「うっかり忘れ」を防ぐには、思いついたことをすぐに記録する習慣を身につけることが重要です。特に予定や用事のように忘れやすい情報は、メモやスマホアプリに残すことで記憶が定着しやすくなります。

たとえば、Google Keepのようなアプリでは、文字入力に加えて音声や画像、手書きでも記録が可能です。さらに、通知機能を活用すれば、設定した時間や場所でリマインドされるため、予定の抜けを防げるでしょう。

アプリを活用する際には、以下のように目的に応じて機能を使い分けるのがおすすめです。

- 1予定の管理には「リマインダー」

- 2タスクの可視化には「チェックリスト」

- 3重要事項の記録には「ホーム画面へのウィジェット追加」

- 4思いついた内容の保存には「音声・手書きメモ」

これらの機能を使いこなすことで、書いて、目にして、思い出すという記憶のサイクルが自然に形成されます。

整理整頓で情報を管理する

整理整頓は、忘れっぽさを改善するうえで重要な対策の1つとされています。以下のような工夫を取り入れることで、うっかり忘れや探し物の発生を抑えることが期待できます。

- 1デスクやカバン、書類などの持ち物を「決まった場所に保管」する

- 2「目に入りやすい位置に付箋を貼る」ことで注意を促しやすくする

- 3「色や形でアイテムを分類」し、視覚的な整理で記憶のきっかけを作る

また、物の整理にとどまらず、頭の中にある情報も可視化することが大切です。

たとえば、ToDoカードのように、やるべきことを紙に書き出して順序を並べ替える方法は、思考の混乱を防ぎ、集中を維持しやすくする手段として効果的だとされています。

優先順位を明確にする

やるべきことを確実に進めるには、日々のタスクに優先順位をつける習慣が大切です。判断基準があいまいなままだと、大切な業務ほど後回しになり、結果として忘れてしまう可能性が高まります。

そこでおすすめなのが、「緊急度」と「重要度」の2軸に基づくタスクの分類です。以下のように4つの領域に整理することで、行動の優先度が明確になります。

- 1緊急度・重要度ともに高い → 最優先で対応する

- 2緊急度は低いが重要度が高い → 計画的に時間を確保して進める

- 3緊急だが重要度が低い → 最小限の対応にとどめる

- 4緊急度・重要度ともに低い → 後回しまたは省略も検討する

このような整理は、朝の時点でその日の行動計画を立てる際に取り入れると効果的です。迷いなく取り組めるようになり、うっかりミスの予防にもつながります。

十分な睡眠とリフレッシュ習慣を意識する

睡眠不足は、集中力や記憶力の低下を引き起こす大きな要因とされています。特に、睡眠の質を安定させるためにも、以下のような習慣を意識しましょう。

- 1毎日同じ時間に寝起きして、体内時計を整える

- 2寝具や寝室の温度・湿度などを調整して快適な空間を作る

- 3夕方以降のカフェイン摂取を控え、スムーズな入眠を目指す

また、日常生活に軽い運動や趣味の時間を意識的に取り入れるのもよいでしょう。脳のリフレッシュや精神的なリラックスにつながり、情報の整理や記憶の定着をサポートしてくれる可能性があります。

食生活の見直しで忘れっぽい脳の働きをサポート

日々の食事は、私たちの脳の働きに大きな影響を与えます。

ここでは、脳の健康を支える食事のポイントや控えるべき習慣について解説します。

不足しがちな栄養素と摂取方法

栄養バランスの乱れは、記憶力や集中力の低下を引き起こす要因となります。特に葉酸・ビタミンB群・鉄分は、神経伝達や脳のエネルギー代謝に不可欠であり、これらが不足すると「忘れっぽさ」を助長する可能性があります。

また、日本人に不足しやすい栄養素として知られるビタミンD・亜鉛・マグネシウムも、免疫機能や代謝、筋肉の働きに重要な役割を果たすものです。

以下に、それぞれの栄養素が担う主な働きを示します。

- 葉酸:神経伝達物質の合成をサポート

- ビタミンB群:脳のエネルギー代謝に関与

- 鉄分:酸素の運搬や集中力の維持に関与

- ビタミンD:認知機能や免疫調整に関与

- 亜鉛:神経機能の正常化と抗酸化作用に貢献

- マグネシウム:神経の安定や筋肉・血管の調整を担う

Check

多く含む食品の例

【葉酸】緑黄色野菜、レバー、納豆など

【ビタミンB群】豚肉、卵、大豆製品、魚介類

【鉄分】赤身肉、ひじき、レバーなど

【ビタミンD】鮭、サンマ、干し椎茸、日光浴

【亜鉛】牡蠣、卵、ナッツ、豆製品

【マグネシウム】海藻類、豆腐、バナナ、ほうれん草

本来であれば食事から摂取するのが理想ですが、栄養に偏りがある場合は、サプリメントを取り入れて補うのも1つの方法です。

DHAやビタミン類の重要性

DHAやビタミンB群は、脳の働きを維持するうえで欠かせない栄養素です。DHA(ドコサヘキサエン酸)は神経細胞の情報伝達を円滑にし、記憶や学習を担う海馬や大脳皮質の機能を支えることで知られています。

一方、ビタミンB群のうち、特にB1は糖質をエネルギーに変える過程に関与し、脳の活動に必要なエネルギー供給を担います。

しかし、これらの栄養素は加齢とともに体内での合成力や吸収効率が低下するとされており、意識的な補給が必要です。

Check

多く含む食品の例

【DHA】サバ、イワシ、マグロ、サンマ缶などの青魚類

【ビタミンB1】豚肉、豆類、ナッツ、玄米、ライ麦パン

脳機能を維持するためにも、日々の食生活の中でこれらの食品を積極的に取り入れましょう。

うっかり忘れ対策にはRimenbaがおすすめ

年齢を重ねるにつれて増えてくる「うっかり忘れ」への対策を意識する方にとって、オールインワンサプリのRimenba(リメンバ)は取り入れやすい選択肢の1つです。

DHA・EPAやプラズマローゲン、葉酸、ビタミンB群といった記憶力や集中力の維持に関わる栄養素が、一度に手軽に補えるよう配合されています。

また、Rimenbaは脳神経内科の専門医監修のもと、知的健康を総合的に支える成分構成が特徴です。以下のように、必要な栄養を効率よく補える点も支持されています。

- 11日4粒の摂取で20種類以上の栄養素をまとめて補給できる

- 2食事で不足しやすい成分を網羅しており、バランスを整えやすい

- 3忙しい方や不規則な食生活を送る人でも継続しやすい

Rimenbaは不要な添加物を使用せず、GMP認定の国内工場で製造されています。毎日口にするものだからこそ、安心感を持って飲み続けていただけるように、品質にもしっかりとこだわりました。

さらに、50%オフの初回限定価格も用意されており、気軽に始めやすい点も魅力といえるでしょう。初回限定のお得な機会を活用して、まずは一度お試しください。

控えるべき食習慣

加工食品や高糖質・高脂質な食事は、脳の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、ファストフードやスナック菓子、炭酸飲料を頻繁に摂取すると、血糖値の急上昇や血流の悪化を招き、結果として記憶力や集中力の低下につながるおそれがあります。

また、マーガリンやショートニングなどに含まれるトランス脂肪酸は、動脈硬化や脳卒中のリスクを高めると指摘されており、注意が必要です。

知らず知らずのうちに脳の健康を損ねないためにも以下のような食品の摂りすぎには注意しましょう。

- 1ファストフード

- 2菓子パン・スナック菓子

- 3炭酸飲料

- 4マーガリン類

医療機関を受診すべきサインは?

物忘れが加齢による自然な現象なのか、それとも病的な記憶障害に該当するのかを見極めるうえで、「体験そのものを忘れているかどうか」は重要な判断材料となります。

日付や場所があいまいになる、会話のやり取りが成立しないといった場合には、生活全体への影響が懸念されるため、早めの医療機関受診が推奨されます。

特に、本人が自覚していない場合でも、周囲の家族や同僚が明らかな異変を感じたときは、受診を検討するタイミングといえるでしょう。以下は、医療機関を受診する目安となる代表的なサインです。

- 1「会ったこと」や「出かけたこと」など、出来事自体を忘れている

- 2慣れた道で迷う、日付がわからない、会話がかみ合わないなど、生活に支障が出ている

- 3言動に違和感がある、感情の起伏が激しい、ミスが急増したなど、周囲が異変を感じている

- 4本人に自覚がないものの、同じことを繰り返し尋ねたり、物の置き場所を頻繁に忘れたりする様子が見られる

診察では、問診や心理検査に加え、MRIなどの画像検査を組み合わせて総合的に判断されます。

生活習慣の見直しで「忘れっぽい」を改善しよう

「最近物忘れが増えてきた」と感じたとき、加齢だけでなく生活習慣も原因になっている可能性があります。睡眠不足やストレス、偏った食事、整理整頓ができていない環境など、日々の積み重ねが脳の働きに影響を与えていることもあるでしょう。

「忘れっぽさ」が気になる方は、まずは以下のような小さな取り組みを意識してみてください。

- 1生活リズムを整える

- 2タスクを見える化する

- 3記録を取る習慣を身につける

- 4栄養バランスを整える

特に食事面では、DHAやビタミンB群、葉酸など、脳に必要な栄養素を意識して摂取することが重要です。不足が気になる方は、「Rimenba」のようなオールインワンサプリを利用して、手軽に栄養補給をサポートしましょう。

生活習慣の見直しは、脳の健康を守る第一歩。忘れっぽさへの対策として、できることから1つずつ取り入れていきましょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

岩城 裕大

SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...