2025-11-19

【管理栄養士監修】アスタキサンチンを多く含む食品5選|効果やレシピも紹介

近年、私たちの生活はパソコンやスマートフォンなしでは成り立たなくなりました。仕事やプライベートで長時間画面を見続けることで、目の疲れやかすみを感じる機会も増えたのではないでしょうか。

そんな目の悩みにアプローチする成分として、近年注目を集めているのがアスタキサンチンです。

アスタキサンチンは、自然界に存在するカロテノイドの一種で、エビやカニ、鮭といった魚介類に多く含まれています。

強い抗酸化作用を持つアスタキサンチンは、全身の健康維持や美容にも役立つと考えられています。

本記事では、アスタキサンチンを多く含む食品を5つ紹介します。また、アスタキサンチンに期待できる効果や、手軽に作れるおすすめレシピも紹介しますので、ぜひ日々の生活に取り入れてみてください。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

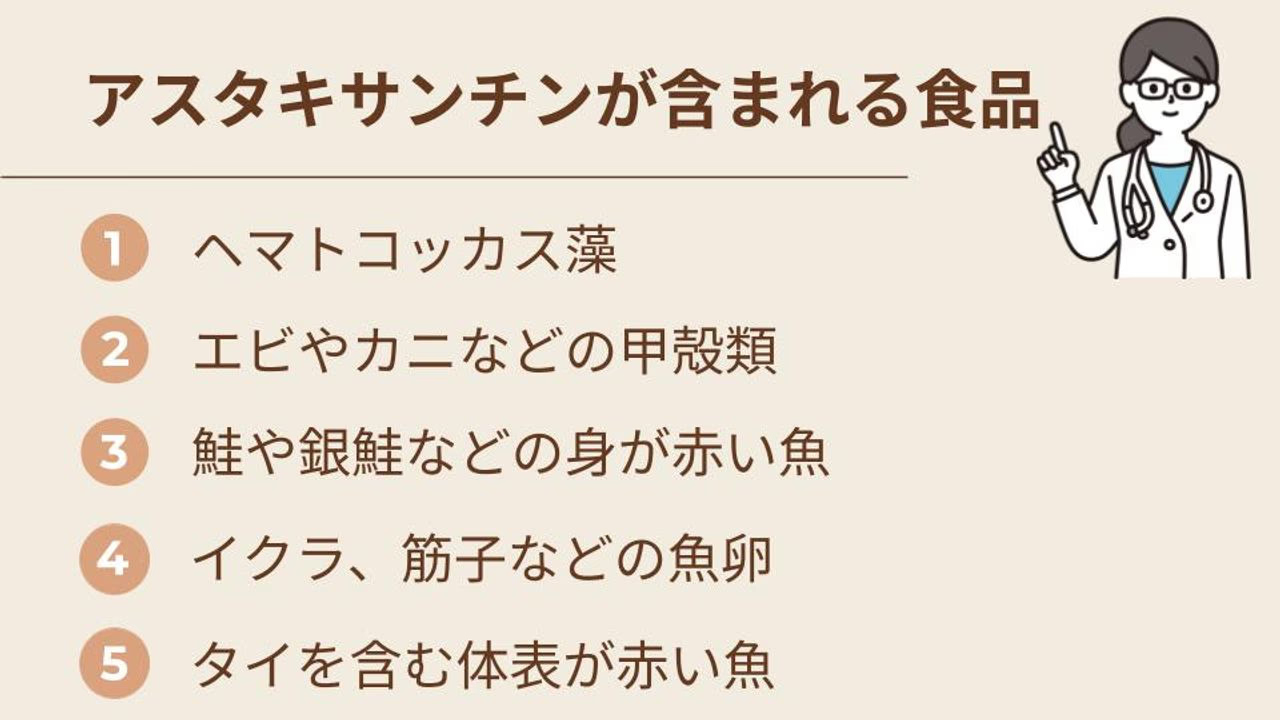

アスタキサンを多く含む食品5選|効率的にとる方法も紹介

アスタキサンチンは、自然界に存在する「赤い色素」として、エビやカニ、鮭、タイ、マスといった魚介類やその卵に多く含まれます。これらの食品が赤やピンク色をしているのは、アスタキサンチンの色素によるものです。

ある研究によると、アスタキサンチンを4週間継続して摂取することで、目のピント調節機能に変化が見られたという報告があります。このことから、アスタキサンチンの摂取は目の健康維持に役立つと考えられています。

今回は、アスタキサンチンが多く含まれる食品と、その効率的な摂取方法について解説します。

各食品に含まれるアスタキサンチンの量(100gあたり)は、以下の通りです。

| 順位 | 食品の種類 | 含有量(mg/100g) |

|---|---|---|

| 1 | ヘマトコッカス藻 | 1000~4000 |

| 2 | エビ(殻つき) | 5.4 |

| 3 | 紅鮭 | 2~4 |

| 4 | 銀鮭 | 0.97 |

| 5 | イクラ | 0.87 |

ヘマトコッカス藻

ヘマトコッカス藻は、淡水に生息する緑藻の一種です。普段の食卓に並ぶことは少ないかもしれませんが、自然界ではアスタキサンチンを非常に多く含むことで知られています。

ヘマトコッカス藻は、乾燥や高温などのストレスにさらされると、自らを守るためにアスタキサンチンを生成し、赤色に変化するのが特徴です。

含有量の多さから、ヘマトコッカス藻はサプリメントや化粧品などにも利用されています。

エビやカニなどの甲殻類

エビやカニなどの甲殻類は、アスタキサンチンを多く含む代表的な食品です。殻付きのエビ100gあたりには5.4mgのアスタキサンチンが含まれているとされ、その多くは殻に集中しています。

甘エビにも100gあたり0.4mgのアスタキサンチンが含まれますが、殻ごと食べられる小エビや干しエビを活用すると、効率的なアスタキサンチンの摂取が期待できます。

また、エビやカニはさまざまな料理に活用できるのが魅力です。和え物や汁物、サラダのトッピングなど、料理の彩りとしても役立つでしょう。

鮭

鮭は、日本人にとって身近な食材です。あの美しい身の赤色は、アスタキサンチンによるものです。紅鮭には100gあたり約2〜4mgのアスタキサンチンが含まれています。

アスタキサンチンは脂溶性のため、油に溶けやすい性質を持っています。そのため、脂質を含む食品と組み合わせると吸収率がアップする可能性もあるのです。

鮭の場合は、冷凍食品やレトルト食品、鮭フレークなどの加工品も多く販売されているため、調理に時間をかけられないときは、これらの食品をうまく活用してみましょう。

銀鮭

銀鮭は、鮭の仲間の中でも比較的手に入りやすい魚です。100gあたり約1mgのアスタキサンチンが含まれています。

また、銀鮭には良質なタンパク質や血液サラサラが期待されるDHA・EPAなどの脂質も豊富です。

日々の食事に取り入れることで、多くの栄養素をバランス良く摂取できるでしょう。塩焼きやムニエル、フライなどの家庭的な洋食にも合います。

イクラ

プチプチとした食感が楽しいイクラは、鮭の卵です。100gあたり0.87mgのアスタキサンチンが含まれます。

1食あたりのイクラの量は、丼もので約50〜80gほどです。サーモンと一緒にのせた親子丼やパスタ、サラダのトッピングなど、いつもの食事に加えるだけで、アスタキサンチンを手軽に取り入れられます。

醤油漬けにしてストックしておくのもよいでしょう。

アスタキサンチンに期待できる効果

アスタキサンチンは、食品に含まれる色素としてだけでなく、私たちの体にもさまざまな良い影響をもたらすことがわかってきています。

アスタキサンチンに期待できる3つの効果について見ていきましょう。

抗酸化作用

アスタキサンチンはカロテノイドの一種で、体内で発生する過剰な活性酸素を消去する働きを持つとされています。活性酸素は体の細胞に損傷を与え、老化や病気の原因となる可能性がある物質です。

アスタキサンチンの活性酸素を消去する能力は、ビタミンE(α-トコフェロール)の約100倍、同じカロテノイドであるβ-カロテンの10倍以上の活性を持つといわれています。

このことから、アスタキサンチンは非常に強い抗酸化作用を持つことが期待され、全身の健康維持に必要な栄養素といえるでしょう。

参考:東洋酵素化学株式会社

視覚への作用

アスタキサンチンは、目の健康への働きも注目されています。特に、パソコンやスマートフォンの長時間使用による疲れ、いわゆる眼精疲労に対する働きが期待されているのです。

ある試験では、アスタキサンチンを4週間摂取し、目の調節機能に有意な変化が見られたとの報告があります。

この結果からみても、アスタキサンチンの摂取は、デスクワークをする方や目を酷使する生活を送る方々にとって、有用な成分となる可能性が示唆されています。

美容効果

アスタキサンチンは、その強力な抗酸化作用から、美容面でも働きが期待される成分です。

- 1肌の水分量の保持

- 2紫外線によるダメージ軽減をサポート

- 3肌の皮脂量を適正に保つ

つまり、日常的なアスタキサンチンの摂取は、体の内側から美容をサポートするのに頼もしい成分といえるでしょう。

アスタキサンチンを含む食品を使ったレシピ

アスタキサンチンを多く含む食品を使ったおすすめレシピを紹介します。アスタキサンチンを効率よくとる方法も紹介しているので、参考にしてみてください。

鮭のムニエル

アスタキサンチンは油に溶けやすい性質を持っています。バター風味のソースをかけることで、アスタキサンチンの吸収率アップが期待できます。

【材料2人分】

- 鮭 2切れ

- 塩 少々

- こしょう 少々

- 小麦粉 適量

- サラダ油 適量

- バター 20g

- しょうゆ 小さじ1

- ミニトマト 6個

- スナップえんどう 6個

- レモン 1/4個

【作り方】

- 鮭は塩こしょうをふり、全体になじんだらキッチンペーパーで水気をふきとる。

- 1に小麦粉をまぶす。

- フライパンにサラダ油を入れて熱し、皮を下にして軽く焼き目がつくまで中火で焼く。

- 鮭を裏返して蓋をし、弱火にして同様に焼く。

- 火が通ったら皿に盛る。

- フライパンに残った油をキッチンペーパーでふき取り、バターを入れて中火にする。

- バターが溶けて来たらしょうゆを加えて火を止めて、5にかけて輪切りにしたレモンを添える。

- お好みで、湯むきしたミニトマトや塩ゆでしたスナップえんどうを添えて完成。

【調理のポイント】

生の鮭のほか、塩鮭や冷凍の鮭を使ってもおいしく作れます。塩鮭を使う場合は、塩をふらず、こしょうのみでOKです。

えびとアボカドのサラダ

良質な脂質を含むアボカドは、アスタキサンチンとの相性が良い食材です。

【材料(2人分)】

- むきえび 6尾

- レタス 30g

- トマト 20g

- アボカド 20g

- 玉ねぎ 10g

- ゆで卵(みじん切り)適量

- パセリ(乾燥) 少々

- 【★】マヨネーズ 小さじ2

- 【★】塩 少々

- 【★】こしょう 少々

【作り方】

- えびは冷凍の場合、解凍して塩ゆでし、水気を切って冷ます。

- レタスは1cm角に切り、トマトとアボカドも1cm角切り、玉ねぎは薄切りにしておく。

- ボウルに【★】の材料を入れて混ぜ、1とアボカド、玉ねぎを入れて和える。

- 器にレタスを盛り付けて3をのせ、トマトとゆで卵をのせて、パセリを振ったら完成。

【調理のポイント】

むきえびは、さまざまな料理に使いやすい食材です。マヨネーズの代わりに、オリーブオイルとお酢で作るフレンチドレッシングや、和風のしょうゆドレッシングなど、気分に合わせてアレンジも楽しめます。

アスタキサンチンは食品とサプリメントの併用がおすすめ

ここまで見てきたように、アスタキサンチンは日々の食事から摂取できます。しかし、食品に含まれるアスタキサンチンの量は決して多くはありません。

また、毎日料理をしたり、食材をそろえたりするのは、忙しい日常を過ごす方にとって大変なことです。

アスタキサンチンの1日の摂取目安量は6mgとされています。しかし、この量を食品だけで補うのは難しく、多くの量を食べ続ける必要があります。

そこで、手軽な摂取方法としておすすめなのが、食事とサプリメントの併用です。サプリメントを上手に活用することで、必要なアスタキサンチンの量を効率的に補えます。

また、複数の栄養素が配合されたサプリメントを選べば、相乗効果も期待できるでしょう。

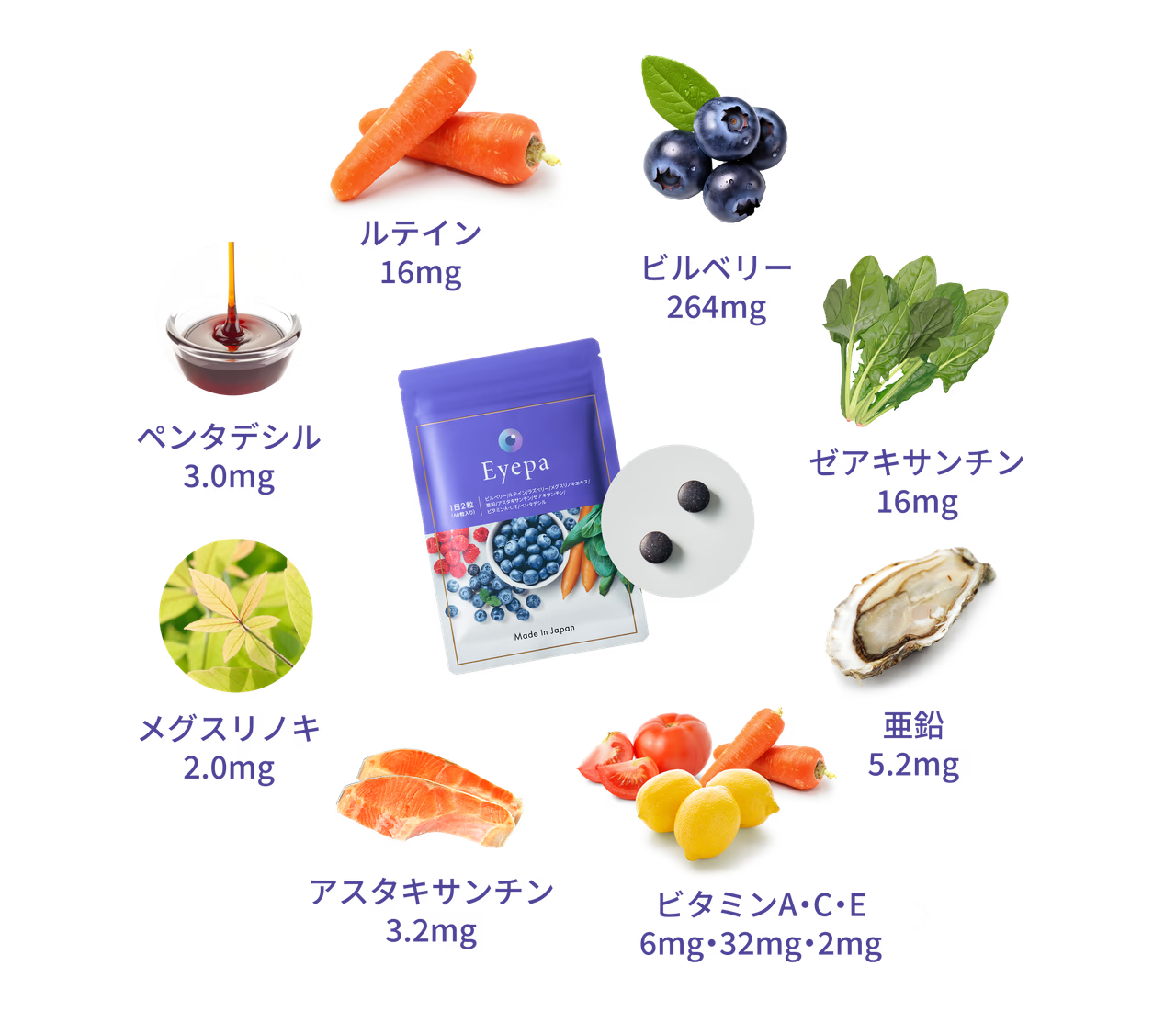

アスタキサンチンを配合した眼科医監修サプリ「Eyepa(アイーパ)」

目に必要な栄養素を摂取できるサプリメントをお探しなら、ぜひ「Eyepa(アイーパ)」をお試しください。

「Eyepa」はアスタキサンチンを含む10種類以上の成分を配合した、眼科医監修のサプリメントです。

【Eyepaをおすすめする3つの理由】

- 1アスタキサンチンを含む10種類以上の成分を配合したオールインワン設計

- 2眼科医による原材料監修とこだわりの製造

- 3高い吸収率を追求したリポソームルテインを配合

「Eyepa」はアスタキサンチンだけでなく、ルテインやDHA・EPAなど、目に良いとされる成分を配合しており、複数の栄養素を効率よく補うことが可能です。

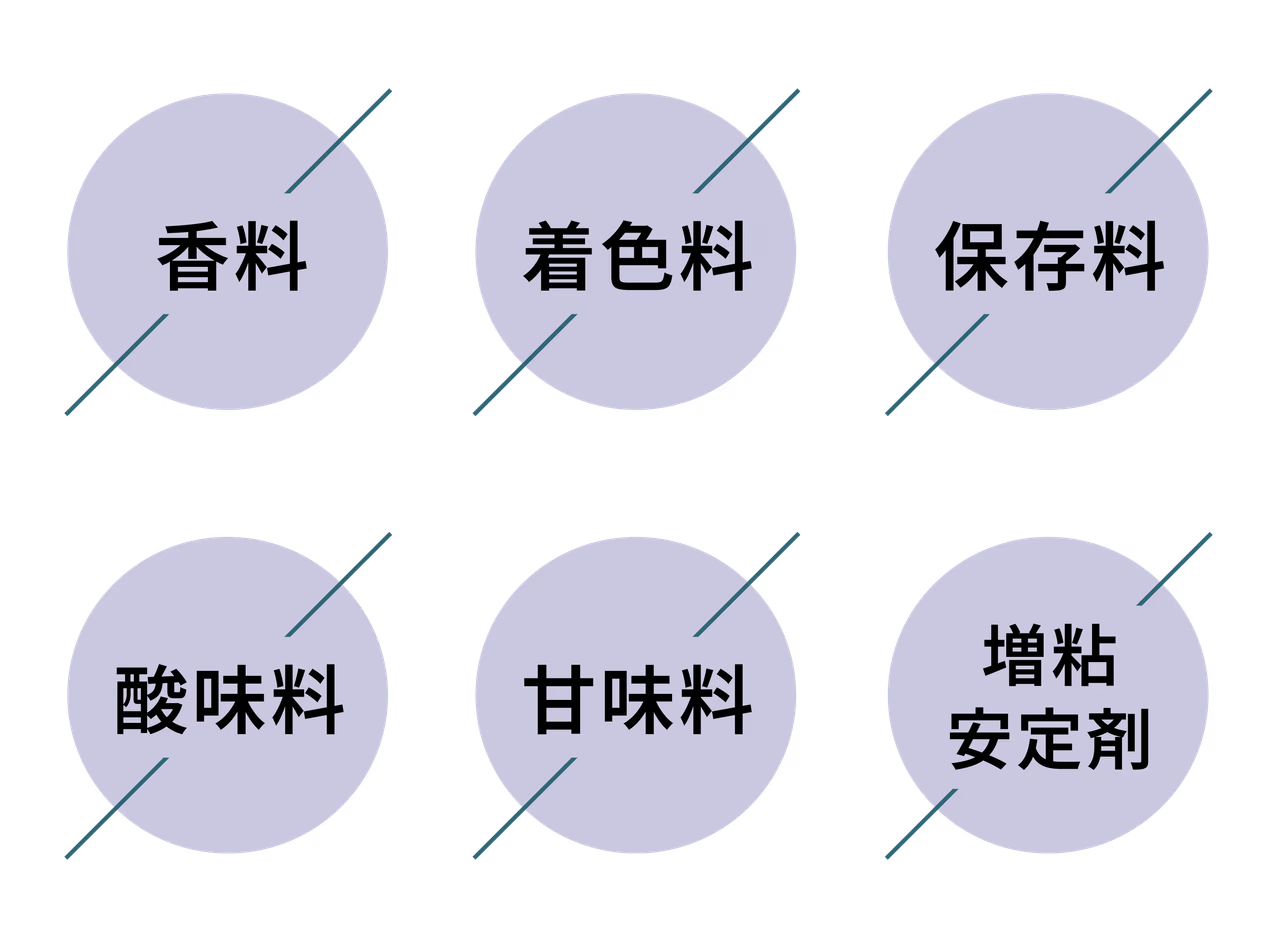

また、原材料は眼科医の監修を受けており、6種類の食品添加物が不使用。厚生労働省が定めた基準を満たした国内有数のGMP認定工場での製造も、長く続けていただきやすいポイントです。

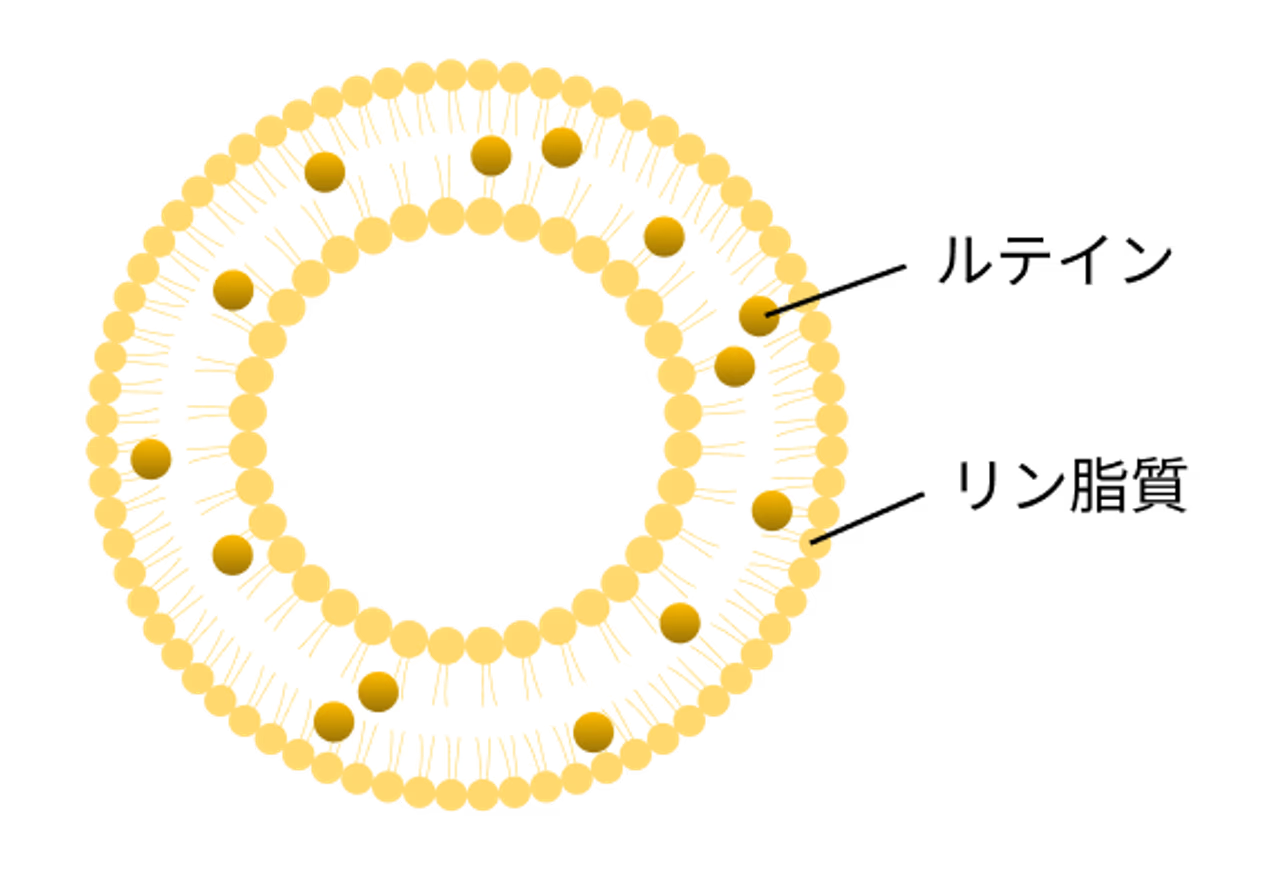

さらに、「Eyepa」は体への吸収率を維持するために、リポソームルテインを配合しています。

Check

リポソームルテインとは

リポソームルテインは、リポソームという脂質のカプセルでルテインを包んだものです。リポソーム技術により、体への吸収率が向上し、従来のルテインに比べて効率的な吸収が実現しています。

つまり、変化を実感していただくために、吸収率にもこだわったサプリメントなのです。

近年は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、目を酷使する機会が増えてきています。また、年齢による目の衰えが気になるものの、どのように対処したらよいかわからないという方も多いでしょう。

そんなときには、アスタキサンチンを含む食品とサプリメントとの併用がおすすめです。

日々の食事にアスタキサンチンを取り入れるとともに、サプリメントも上手に活用して、クリアな毎日を目指しましょう。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

「身近な人の健康を支えたい」という想いで活動している管理栄養士ライター。学校や保育園での調理業務、医療機関での外来栄養指導を経て独立。食の専門知識をわかりやすく伝えるため、200記事以上の執筆を担当。

あなたへのおすすめ

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...

眼の健康

なぜビルベリーは目に良いのか?期待できる効果や組み合わせにおすすめの栄養素

「最近、スマホの文字がぼやけて見えにくくなった気がする」「夕方になると、目の奥が重...

眼の健康

【薬剤師監修】目のサプリメントで摂るべき栄養素は?目の不調の原因やサプリの選び方

「最近、文字がかすむ」「夕方になると目が疲れて見えにくい」「スマホや新聞を読むのが...