2025-11-21

目の疲れをツボ押しで和らげる!ツボの種類やその他の対処法・注意点を解説

「最近、どうも目の奥が重たい」

「夕方になると、スマホの画面がかすんで見える」

このような目の不調を感じることはありませんか?若い頃は気にならなかったのに、年齢とともに目の疲れが抜けにくくなったと感じている方も多いかもしれません。

そんなとき、まず自分で手軽に試せるのが「ツボ押し」です。東洋医学の考え方に基づいたツボへの刺激は、私たちの身体が本来持つ力を引き出し、不調を和らげる手助けをしてくれます。

本記事では、目の疲れを和らげるとされるツボの種類や正しい押し方、さらにはツボ押し以外のセルフケア、そして体の内側からケアするための栄養素について詳しく解説します。

目次

- 目の疲れを和らげるツボ

- 睛明(せいめい):目頭の内側

- 攅竹(さんちく):眉頭のくぼみ

- 太陽(たいよう):目尻と眉尻の間のくぼみ

- 絲竹空(しちくくう):眉尻の下のくぼみ

- 瞳子髎(どうしりょう):目尻の外側のくぼみ

- そもそも目の疲れ・眼精疲労とは?原因や症状

- 目の疲れ・眼精疲労の主な原因

- 単なる目の疲れと眼精疲労の違い

- 目の疲れ・眼精疲労の主な症状

- 作業中にもできる!目の疲れを和らげるその他の工夫

- こまめな休憩をとって目を休める

- 作業環境を整える

- 目を温める

- 目薬を使う

- 目に優しい栄養素で体の内側からケア

- ルテイン(ほうれん草・ケール・卵黄)

- ゼアキサンチン(とうもろこし・パプリカ・卵黄)

- アスタキサンチン(紅鮭・イクラ・えび)

- アントシアニン(ビルベリー・カシス・ぶどう)

- ビタミンA(レバー・にんじん・うなぎ)

- 目の疲れを和らげるツボに関するよくある質問

- ツボ押しだけで目の疲れや眼精疲労は治りますか?

- ツボを押すときに注意すべきことは何ですか?

- 目の疲れにツボ押しは役立つ!日々の生活に積極的に取り入れよう

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

Webライター

神屋ヒロキ

目の疲れを和らげるツボ

目の疲れを感じたとき、手軽に実践できるのがツボ押し。特別な道具も場所も必要なく、仕事の合間や家事の休憩時間など、気づいたときにすぐ行えるのが魅力ですね。

以下では、さまざまあるツボの中でも、特に目の疲れの軽減に役立つとされる代表的なツボをいくつかご紹介します。

Check

ツボを押すときは、「痛いけど気持ちいい」と感じるくらいの力加減が基本です。指の腹を使い、ゆっくりと圧をかけ、ゆっくりと離しましょう。

呼吸は止めずに、息を吐きながらゆっくり5秒ほど押し、息を吸いながら力を抜く、というのを数回繰り返します。リラックスした状態で行うのがポイントです。

睛明(せいめい):目頭の内側

「睛明(せいめい)」は、目と鼻の付け根の中間、へこんだ部分にあるツボです。かすみ目や涙目、充血といった目の症状全般に効果が期待できます。

さらに、鼻の通りを良くする働きもあるとされているため、花粉症の時期の鼻水や鼻づまりが気になるときにも、優しく押してみましょう。

攅竹(さんちく):眉頭のくぼみ

「攅竹(さんちく)」も、目の疲れに効果的なツボとして知られています。

場所は、眉頭のすぐ下にある、指で触れるとわかる小さなくぼみ。目を酷使してズーンと重たい痛みを感じるときや、ピントが合いにくく視界がぼやけるようなときに、このツボを刺激するとよいでしょう。

両手の親指の腹を左右それぞれのツボに当て、頭の中心に向かって少し押し上げるようなイメージで、心地よい圧をかけるのがおすすめです。

太陽(たいよう):目尻と眉尻の間のくぼみ

「太陽(たいよう)」は、頭の両脇のこめかみにある、古くから目の疲れや頭痛に効くとされてきた有名なツボです。

場所は、目尻と眉尻を結んだ線の中間点から、指一本分ほど耳側にずれたところにあるくぼみ。

パソコン作業などで目の奥がズキズキと痛むときや、目の充血、ドライアイの症状を感じるときに試してみてください。人差し指や中指の腹をツボに当て、円を描くように優しくマッサージしたり、垂直にゆっくりと圧をかけたりするのがよいでしょう。

絲竹空(しちくくう):眉尻の下のくぼみ

眉頭にある攅竹(さんちく)と対になるような場所にあるのが、「絲竹空(しちくくう)」というツボです。

眉尻のすぐ下あたり、眼球がくぼみの縁に沿って指を滑らせると見つかる、少しへこんだ部分です。

長時間パソコンやスマホを使用した後の目の疲れや、ストレスなどからくる目のまわりのピクピクとしたけいれんに効果的とされています。また、側頭部にかけての頭痛を感じるときにも、このツボを優しく押してみてください。

押し方は、人差し指や中指の腹を当て、骨の縁に沿って少し引き上げるような気持ちで、心地よい圧を加えるのがおすすめです。

瞳子髎(どうしりょう):目尻の外側のくぼみ

「瞳子髎(どうしりょう)」は、目尻からほんの少し外側(親指の幅の半分くらい)にあるツボです。目の機能を調整し、つらい眼精疲労を和らげるために重要な役割を果たします。

人差し指か中指の腹で、数秒間ゆっくり圧をかけては離す、というのを繰り返すのがおすすめです。

症状が特に気になる場合は、この瞳子髎を中心として、目の周りの骨に沿って優しくマッサージするのもよいでしょう。このツボは美容の観点からも注目されています。

そもそも目の疲れ・眼精疲労とは?原因や症状

目の疲れに効くツボについてご紹介してきましたが、ここで一度、そもそも「目の疲れ」とは何なのか、その原因や症状について考えてみましょう。

「最近、目が疲れやすくて…」と一言で言っても、その背景にはさまざまな要因が隠れている可能性があります。

以下で、目の疲れを引き起こす主な原因などについて、わかりやすく解説します。

目の疲れ・眼精疲労の主な原因

目の疲れは、単に目を使った作業が長いというだけが原因ではありません。もちろん、スマホの長時間利用やデスクワークなどによる目の酷使は大きな要因ですが、それ以外にもさまざまな原因が考えられます。

考えられる主な原因をいくつか挙げてみましょう。

- 1パソコンやスマホなどの長時間利用、細かい手作業

- 2合わない眼鏡やコンタクトレンズの使用、近視・遠視・乱視・老眼

- 3空気の乾燥、照明の明るさが不適切、ブルーライト

- 4精神的な緊張状態が続くことによる自律神経の乱れ

このように、目の疲れの原因は一つとは限りません。ご自身の生活を見直して、当てはまるものがないかチェックしてみることが大切です。

目の疲れについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

単なる目の疲れと眼精疲労の違い

「目の疲れ(疲れ目)」と「眼精疲労」、この二つは同じものとして使われがちですが、医学的には区別されています。

簡単に言うと、「目の疲れ」は一時的な症状です。一晩ぐっすり眠ったり、しばらく目を休めたりすれば、回復している状態を指します。

一方で、「眼精疲労」は、十分な休息や睡眠をとっても目の痛みやかすみ、頭痛といった症状が改善せず、慢性的に続く状態を指します。さらに、症状が目だけでなく、全身に及ぶことがあるのが特徴です。

目の疲れ・眼精疲労の主な症状

まずは、一時的な「目の疲れ」によくある症状から見ていきましょう。これらは、目を休ませることで改善することが多いものです。

- 1目が重い、圧迫感がある

- 2視界がかすんだり、ぼやけて見える

- 3ピントが合いにくい

- 4目がしょぼしょぼする

これらの症状が、十分な休息をとっても改善せず、慢性化してしまった状態が「眼精疲労」です。眼精疲労になると、目の症状に加えて、以下のような全身の不調が現れることがあります。

- 1肩や首が常にこり、張っているように感じる

- 2体全体に倦怠感がある

- 3めまいや吐き気を感じる

- 4食欲がない、胃の不快感がある

このように、眼精疲労は生活の質(QOL)を大きく低下させる可能性があります。症状が長引く場合は、軽く考えずに適切なケアを始めることが大切です。

作業中にもできる!目の疲れを和らげるその他の工夫

目の疲れを和らげるには、これまでご紹介したツボ押しが手軽で効果的ですが、それ以外にも日常生活の中でできる工夫がたくさんあります。

これからご紹介する方法は、どれもすぐに実践できる簡単なものばかりです。毎日の生活の中に上手に取り入れて、大切な目をいたわってあげましょう。

こまめな休憩をとって目を休める

目の疲れを和らげるために、何よりも大切なのは目を物理的に休ませることです。

理想的なのは、1時間の作業ごとに10分程度の休憩をとること。そっと目を閉じてリラックスするだけでも、目の筋肉の緊張がほぐれ、疲労回復につながります。

また、意識してゆっくりとまばたきを繰り返すのもおすすめです。まばたきには、目の表面を涙で潤し、乾燥を防ぐ大切な役割があります。

作業環境を整える

毎日長時間過ごすデスク周りの環境を見直すことも、目の疲れを軽減するためには欠かせないポイントです。

特にパソコン作業が多い方は、不適切な環境が続くと、目だけでなく肩や首にも不調が及ぶ「VDT症候群」につながる恐れもあります。

以下のポイントをチェックして、ご自身の作業環境を整えてみましょう。

- 1ディスプレイは、目線がやや下になるように設置する

- 2部屋の明るさに合わせて画面輝度を調節する。ブルーライトカットのフィルムやメガネを活用する

- 3机や椅子の高さを調節し、足の裏全体が床に着き、背筋を自然に伸ばせる楽な姿勢を保つ

- 4加湿器などを使って、適度な湿度(40~60%)を保つ

目を温める

目の周りの血行が悪くなると、筋肉が凝り固まり、目の疲れの原因となります。そんなときにおすすめなのが、目を温めて血行を促進する「温罨法(おんあんぽう)」です。

目を温めると、目の周りの筋肉の緊張がじんわりとほぐれてリラックスできます。

自宅で作った蒸しタオルや市販のホットアイマスクを利用して、一日の終わりにホッと一息つく時間を作ってみましょう。

目薬を使う

ドラッグストアにはさまざまな種類の目薬が並んでいますが、眼精疲労の軽減を目指すなら、ご自身の症状に合った成分が含まれたものを選ぶことが大切です。

代表的な成分には「ネオスチグミンメチル硫酸塩」があり、目のピントを合わせる毛様体筋の緊張をほぐす働きがあります。また、「ビタミンB12(シアノコバラミン)」も、目の神経の働きをサポートし、目の疲れを和らげる効果が期待できる成分です。

その他、目が乾きやすい方には保湿成分が含まれたものなど、多種多様な製品があります。

目に優しい栄養素で体の内側からケア

これまで、ツボ押しや作業環境の改善といった、体の外側からのアプローチについてお話ししてきました。

これらのセルフケアはもちろん重要ですが、目の疲れを根本から見直すためには、体の内側からのケア、つまり「栄養」も欠かせません。

ここからは、目の疲れを和らげ、健康をサポートしてくれる代表的な栄養素と、それらを多く含む食材について解説していきます。毎日の食事に上手に取り入れて、体の内側から輝くひとみを目指しましょう。

ルテイン(ほうれん草・ケール・卵黄)

ルテインは、緑黄色野菜などに多く含まれるカロテノイドという色素の一種で、私たちの目の網膜、特に物を見る中心部である「黄斑部」に多く存在しています。

ルテインは強力な抗酸化作用を持ち、有害な光から目を守り、細胞の老化を防ぐフィルターのような働きをしてくれます。

しかし残念ながら、ルテインは体内で作り出すことができず、加齢とともに減少してしまいます。そのため、食事から意識的に摂取することが不可欠です。

Check

【ルテインを含む食材】

・ほうれん草

・ケール

・ブロッコリー

・卵黄

ゼアキサンチン(とうもろこし・パプリカ・卵黄)

「ゼアキサンチン」も、先ほどご紹介したルテインと同じカロテノイドの一種で、目の健康維持に欠かせない栄養素です。

ゼアキサンチンには、主に以下のような働きがあるとされています。

- 1色の濃淡を識別する力を助け、物の輪郭がぼやけて見えるのを和らげる

- 2ブルーライトなどの有害な光を吸収し、網膜へのダメージを軽減する

- 3目のフィルター機能を担う黄斑部の色素密度を高め、健康を保つ

Check

【ゼアキサンチンを含む食材】

・とうもろこし

・パプリカ

・マンゴー

・卵黄

アスタキサンチン(紅鮭・イクラ・えび)

「アスタキサンチン」は天然の赤い色素で、ルテインやゼアキサンチンと同じカロテノイドの仲間です。

アスタキサンチンの最大の特徴は、強い抗酸化力。近年では健康や美容の分野で大きな注目を集めています。

目の健康においては、強力な抗酸化作用が、目の細胞の老化を防ぎ、血流を促進するのに役立つとされています。血行が良くなることで、目の筋肉に溜まった疲労物質がスムーズに排出されるでしょう。

Check

【アスタキサンチンを含む食材】

・鮭

・エビ

・カニ

・イクラ

アントシアニン(ビルベリー・カシス・ぶどう)

ベリー類に含まれる青紫色の色素が「アントシアニン」です。

アントシアニンは、私たちの網膜にある「ロドプシン」という物質の働きを助けます。

ロドプシンは、目に入ってきた光を感知するための重要な色素で、物を見るたびに分解と再合成を繰り返しています。

しかし、目を酷使したり、年齢を重ねたりすると、このロドプシンの再合成が追いつかなくなり、しょぼしょぼ感やかすみといった目の疲れの原因になることがあります。

ビタミンA(レバー・にんじん・うなぎ)

「ビタミンA」は、「目のビタミン」とも呼ばれるほど、目の健康に深く関わっている栄養素です。

ビタミンAは、先ほどアントシアニンの項で登場した、光を感知する物質「ロドプシン」の主成分となります。そのため、ビタミンAが不足すると、暗い場所で物が見えにくくなる「夜盲症(鳥目)」を引き起こすことがあります。

また、ビタミンAは、ドライアイ対策にも役立つ栄養素です。

ビタミンAは、動物性食品に含まれる「レチノール」と、緑黄色野菜などに含まれ体内でビタミンAに変換される「β-カロテン」の二種類があります。

Check

【レチノールを含む食材】

・レバー

・うなぎ

・バター

【β-カロテンを含む食材】

・にんじん

・かぼちゃ

・ほうれん草

脂溶性ビタミンなので、油と一緒に調理すると吸収率がアップします。

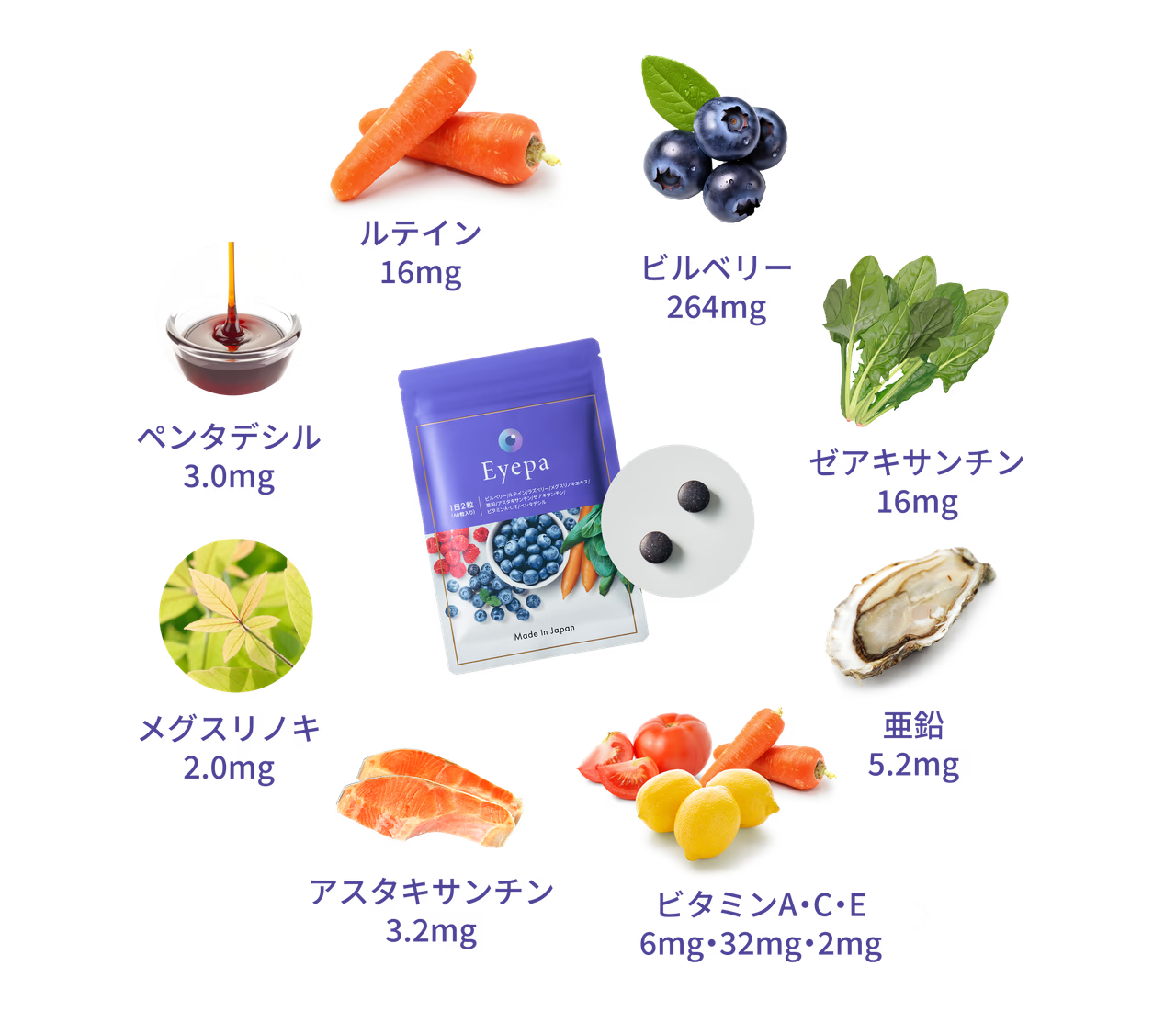

オールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」で体の内側からひとみケア

毎日の食事だけで目によいとされる栄養素すべてをバランス良く摂取するのは、なかなか難しいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

特に忙しい毎日を送っていると、食事の準備に時間をかけるのも一苦労ですよね。

そんな方におすすめしたいのが、体の内側からのひとみケアをサポートするオールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」です。

Eyepaは、現役の眼科医が原材料を監修しており、ルテインやゼアキサンチンをはじめ、アスタキサンチンなど目の健康を多角的にサポートする10種類以上の栄養素を贅沢に配合しています。

さらに注目すべきは、先進の「リポソーム技術」を採用している点です。これにより、本来吸収されにくいルテインを効率的に体内に届けることが可能になりました。

製造は、医薬品レベルの品質管理基準であるGMP認定工場で行われているため、毎日安心して続けられます。

また、お得な初回割引があり、定期購入の縛りもない「いつでも解約OK」のシステムなので、気軽に試しやすいのも嬉しいポイントです。

興味を持たれた方は、ぜひ下のバナーからぜひ試してみてください。

目の疲れを和らげるツボに関するよくある質問

目の疲れを和らげるためのツボ押しは、手軽で便利なセルフケアですが、実際に試してみるにあたって、いくつか疑問に思う点もあるかもしれません。

安心してツボ押しを日々の習慣に取り入れていただくために、ここでは、目の疲れに関するツボ押しについて、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。ツボ押しを始める前に、ぜひ一度目を通してみてください。

ツボ押しだけで目の疲れや眼精疲労は治りますか?

ツボ押しだけで目の疲れや眼精疲労が「治る」と考えるのは注意が必要です。眼精疲労の背景には、合わない眼鏡の使用、ドライアイ、緑内障といった目の病気、さらには生活習慣病や精神的なストレスなど、さまざまな原因が隠れている可能性があるからです。

ツボ押しは、あくまで対症療法の一つと捉えましょう。

もし、ツボ押しや十分な休息をとっても症状が改善しない、あるいは悪化するような場合は、自己判断で済ませずに、必ず眼科を受診してください。

ツボを押すときに注意すべきことは何ですか?

以下のような状態に当てはまる場合は、ツボ押しを控えるか、事前に医師に相談するようにしましょう。

- 1体調がすぐれない

- 2重い病気がある

- 3感染症や目の病気がある

- 4皮膚に異常がある

また、ツボ押し中に強い痛みや不快感を感じた場合は、すぐに中止してください。「痛いほど効く」というのは間違いです。心地よいと感じる強さで、リラックスして行うことが大切です。

目の疲れにツボ押しは役立つ!日々の生活に積極的に取り入れよう

今回ご紹介した「睛明」や「太陽」といった目に関するツボは、仕事の合間や少し疲れたと感じたときに、すぐに実践できる心強い味方です。

しかし、ツボ押しはあくまで対処法の一つ。より根本的な解決を目指すなら、こまめな休憩や作業環境の見直しといった日々の工夫と、バランスの取れた食事で目に必要な栄養をしっかり摂ることが不可欠です。

とはいえ、毎日完璧な食事を用意するのは大変なこと。そんなときに頼りになるのが、必要な栄養素を手軽に補給できるサプリメントです。

オールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」は、眼科医が原材料を監修し、ルテインの吸収率を高めるリポソーム技術を採用するなど、品質と実感しやすさにこだわって作られています。

10種類以上の目に嬉しい成分がこの一つで補えるので、忙しいあなたのひとみケア習慣を力強くサポートしてくれるでしょう。

ツボ押しなどの外側からのケアと、サプリメントによる内側からのケアを組み合わせ、つらい目の疲れに負けない、すっきりクリアな毎日を目指しましょう。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター

神屋ヒロキ

執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。

あなたへのおすすめ

眼の健康

【管理栄養士監修】アスタキサンチンの効果とは?目・脳・肌への働きと正しい摂り方

「アスタキサンチンって、本当に目の疲れに効くの?」「アスタキサンチンが多い食べ物を...

眼の健康

パソコン作業で目が疲れるときの対策とは?視力を守るセルフケアを徹底解説

「以前は一日中モニターを見ていても平気だったのに、最近は夕方になると目がしょぼしょ...

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...