2025-11-08

夜盲症の原因はビタミンA不足?先天性のものや目の病気が原因の可能性も

暗い場所へ入ると見えなかったり、目が慣れるのに時間がかかったりするのは、夜盲症の可能性があります。

夜盲症の原因としてよく知られているのが、ビタミンAの不足です。他にも先天性のものや、目などの病気に付随して起こるものもあります。

ビタミンAを意識した食生活だけに加えて、定期的な目の検査を受け、夜盲症につながる病気の予防にも気を配ることが大切です。この記事では、夜盲症の原因といった基礎知識に加え、ビタミンAの摂取方法や注意点について紹介します。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

Webライター

木原かおる

- コスメ薬機法管理者

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

- 景品表示法・特定商取引法広告遵守個人認証(KTAA)

夜盲症の原因

ビタミンAが不足すると、夜盲症の原因となることは知られています。しかし、近年は食糧事情が改善しており、単なる栄養不足ではなく、ビタミンAの吸収がうまくいかずに起こるケースが多いです。

ビタミンAが不足すると、夜盲症の原因となることは知られています。しかし、近年は食糧事情が改善しており、単なる栄養不足ではなく、ビタミンAの吸収がうまくいかずに起こるケースが多いです。

夜盲症には先天性のものや、目の病気、さらには目以外の病気や薬が原因になるケースもあります。原因によって対応が異なるため、夜盲症が起きている原因を特定することが非常に重要です。

先天性夜盲症

遺伝性の病気により、夜盲症を生じることがあります。難病指定されている網膜色素変性症はその代表例です。暗いところで見るための細胞が変化、消失していく病気で、日本では1万人に1人程度の割合で発生します。

網膜色素変性症は進行性で、初期症状として夜盲症が現れます。症状が進行すると視野が狭くなったり、昼間の視力も低下したりするケースもあります。

他にも、小口病、眼底白点症といった遺伝性の病気でも、夜盲症が起こることがあります。視野や視力、色覚に異常はありませんが、暗いところに目が慣れるのが遅いことが特徴です。非進行性なので症状は変化しません。

ビタミンA欠乏症

ビタミンAが不足すると、夜盲症を起こします。現在の日本では、食糧事情が改善したので、夜盲症を起こすほどビタミンAが不足することは少なくなっています。

しかし、2023年の「国民健康・栄養調査」におけるビタミンA摂取量を見ると、多くの世代において「日本人の食事摂取基準(2025年版)」で設定された摂取目安量を満たしていません。ちょっとした食生活の乱れで、ビタミンA不足による夜盲症につながる可能性があります。

また、ビタミンAを十分に取っていても、病気が原因でビタミンA不足に陥ることがあります。胆道閉塞や慢性膵炎などの消化器の病気、長期に渡る肝臓の病気、アルコール性肝障害では、ビタミンAをうまく吸収できず、夜盲症につながることがあります。

他の目の病気

目の病気に伴い、夜盲症が起きることもあります。身近な病気としては、白内障や緑内障が挙げられます。特に緑内障は、日本における失明の原因の第1位となっているので、いかに早く見つけるかが非常に重要です。

目の病気に伴い、夜盲症が起きることもあります。身近な病気としては、白内障や緑内障が挙げられます。特に緑内障は、日本における失明の原因の第1位となっているので、いかに早く見つけるかが非常に重要です。

他にも、網脈絡膜炎や眼球鉄錆症といった眼底の異常に伴って、夜盲症の症状が見られることがあります。

他の病気や薬物

目以外の病気が目に影響を与えて、夜盲症の症状が現れる場合もあります。代表的なものが、糖尿病性網膜症です。文字通り、糖尿病に伴って起きるもので、緑内障に次いで、日本における失明の原因の第2位となっています。

その他、ガンに伴う、ガン関連網膜症でも夜盲症が見られることがあります。ガンが網膜に転移するわけではなく、ガンが免疫に影響を与え、誤って網膜を攻撃することで発生します。

暗いところで一時的に見えにくいのも夜盲症?

「寝る前に部屋の電気を消したら見えなくなるのも夜盲症?」と思う方もいるでしょう。明るいところから暗いところへ移動した直後は、何も見えなくなりますが、見えないのが一時的であれば、夜盲症ではなく、正常です。

「寝る前に部屋の電気を消したら見えなくなるのも夜盲症?」と思う方もいるでしょう。明るいところから暗いところへ移動した直後は、何も見えなくなりますが、見えないのが一時的であれば、夜盲症ではなく、正常です。

Check

「暗順応」とは?

明るいところから暗いところへ移動した直後、一時的に見えなくなる原因は、明るいところで見るための細胞と、暗いところで見るための細胞が異なるためです。細胞の切り替えに時間がかかるため、一時的に見えない状態になります。

この切り替えを「暗順応」と呼び、健康な人でも暗順応が完了するには10〜30分程度かかります。

夜盲症になると、この暗順応が遅れて2時間程度になったり、暗順応が全く起こらず、見えないままになったりします。暗いところで見えにくい状態が30分よりも長い場合は、夜盲症の可能性があります。

夜盲症かな?と思ったら早めに医師に相談

夜盲症は、明るい場所での見え方は正常なので、気付きにくい可能性があります。定期的に目の検査を受け、早期発見につなげることが重要です。

夜盲症は、明るい場所での見え方は正常なので、気付きにくい可能性があります。定期的に目の検査を受け、早期発見につなげることが重要です。

夜盲症の診断には、眼底検査や視野検査などが行われます。気になる場合は、かかりつけの眼科で相談してみましょう。

また、緑内障や糖尿病、消化器や肝臓の病気により、夜盲症が起こる場合もあるので目以外の検査も重要です。

個別に検査を受けるのが面倒に感じる場合は、人間ドックを定期的に受けることがおすすめです。人間ドックの基本検査項目には眼底検査の他、眼圧検査、血糖値、消化器や肝臓の検査も含まれるので、目以外の健康チェックも一緒に行えます。

夜盲症は治る?

夜盲症そのものへの確実な治療法はありません。夜盲症の原因となっている病気などへの対応がメインです。

夜盲症そのものへの確実な治療法はありません。夜盲症の原因となっている病気などへの対応がメインです。

ビタミンA欠乏による夜盲症の場合はビタミンA剤やビタミンAの循環を改善する薬が用いられます。消化器や肝臓の病気が原因であれば、病気の治療も同時に行われます。

網膜色素変性による先天性夜盲症の場合は、網膜色素変性自体の有効な治療法が見つかっていません。進行を遅らせることや、合併症を起こさないための治療が行われます。

ビタミンAを積極的に取ろう

日常生活における夜盲症の対策で、特に重要なのがビタミンAの摂取です。一口にビタミンAと言っても、種類が複数あり、含まれる食材も異なることに加え、調理法にも工夫が必要です。

日常生活における夜盲症の対策で、特に重要なのがビタミンAの摂取です。一口にビタミンAと言っても、種類が複数あり、含まれる食材も異なることに加え、調理法にも工夫が必要です。

また、ビタミンAを取りすぎると体に害を及ぼすことがあるため、多く取ればよいというわけではありません。摂取目安量を意識することも大切です。

ビタミンAは複数の種類がある

ビタミンAは1つの物質ではなく複数の物質の総称です。ビタミンAは構造の違いにより、以下の3種類に分類されます。

- 1レチノール

- 2レチナール

- 3レチノイン酸

3種類とも健康や美容に欠かせない成分ですが、栄養素として特に重要なのがレチノールです。

その他、体の中でビタミンAと同じ働きをするカロテノイドもビタミンAの一種です。プロビタミンAとも呼ばれ、50種類程度知られています。

食生活の中でビタミンAを意識する場合は、ビタミンAそのものに加えて、カロテノイドもしっかり取ることがポイントです。

ビタミンAの摂取量目安は?多めに取ったらどうなる?

ビタミンAの摂取目安は、性別や年齢で異なります。厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、性別、年齢別のビタミンAの推定平均必要量と推奨量を設定しています。

ビタミンAの摂取目安は、性別や年齢で異なります。厚生労働省は「日本人の食事摂取基準(2025年版)」において、性別、年齢別のビタミンAの推定平均必要量と推奨量を設定しています。

Check

推定平均必要量:母集団における必要量の平均値の推定値

推奨量:母集団に属するほとんどの人(97~98%)が充足している量

ざっくりと言い換えると、推定平均必要量は一部の人では不足する可能性がある最低限の量、推奨量はほとんどの人を満たす余裕を持たせた量と解釈できます。

ビタミンAの量はレチノール活性当量(retinol activity equivalents、RAE)という単位で表します。カロテノイドのβカロテン、αカロテン、βクリプトキサンチンもレチノール活性当量に変換して計算します。

【男性】

| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18~29(歳) | 600 | 850 | 2,700 |

| 30~49(歳) | 650 | 900 | 2,700 |

| 50~64(歳) | 650 | 900 | 2,700 |

| 65~74(歳) | 600 | 850 | 2,700 |

| 75以上(歳) | 550 | 800 | 2,700 |

【女性】

| 年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 耐容上限量 |

|---|---|---|---|

| 18~29(歳) | 450 | 650 | 2,700 |

| 30~49(歳) | 500 | 700 | 2,700 |

| 50~64(歳) | 500 | 700 | 2,700 |

| 65~74(歳) | 500 | 700 | 2,700 |

| 75以上(歳) | 450 | 650 | 2,700 |

※日本人の食事摂取基準(2025年版)より抜粋、単位はμgRAE/日

ビタミンAには「耐容上限量」も設定されています。ビタミンAを取りすぎると、健康に悪い影響が出ることがあります。

通常の食生活では心配はありませんが、サプリメントや動物の肝臓のを取りすぎには注意が必要です。バランスのよい食事をメインにしつつ、サプリメントは補助として用いましょう。

Check

【ビタミンAの過剰摂取で見られる症状】

・腹痛

・嘔吐

・めまい

・全身の関節や骨の痛み

・皮膚の乾燥

・脱毛

・食欲不振

・体重減少

・骨密度の減少

・骨粗しょう症

Check

【ビタミンAを多く含む食材】

レバー、うなぎ、ほたるいか、ぎんだら、あなご、さんま、卵、チーズ、牛乳

【カロテンを多く含む食材】

にんじん、ほうれんそう、しゅんぎく、西洋かぼちゃ、こまつな、ブロッコリー、トマト

毎日ビタミンAの摂取量を満たす食事をするのは大変です。ビタミンAを含むサプリメントを上手に活用して、足りない分を補いましょう。

ビタミンA不足を補うのにおすすめのサプリ「Eyepa」

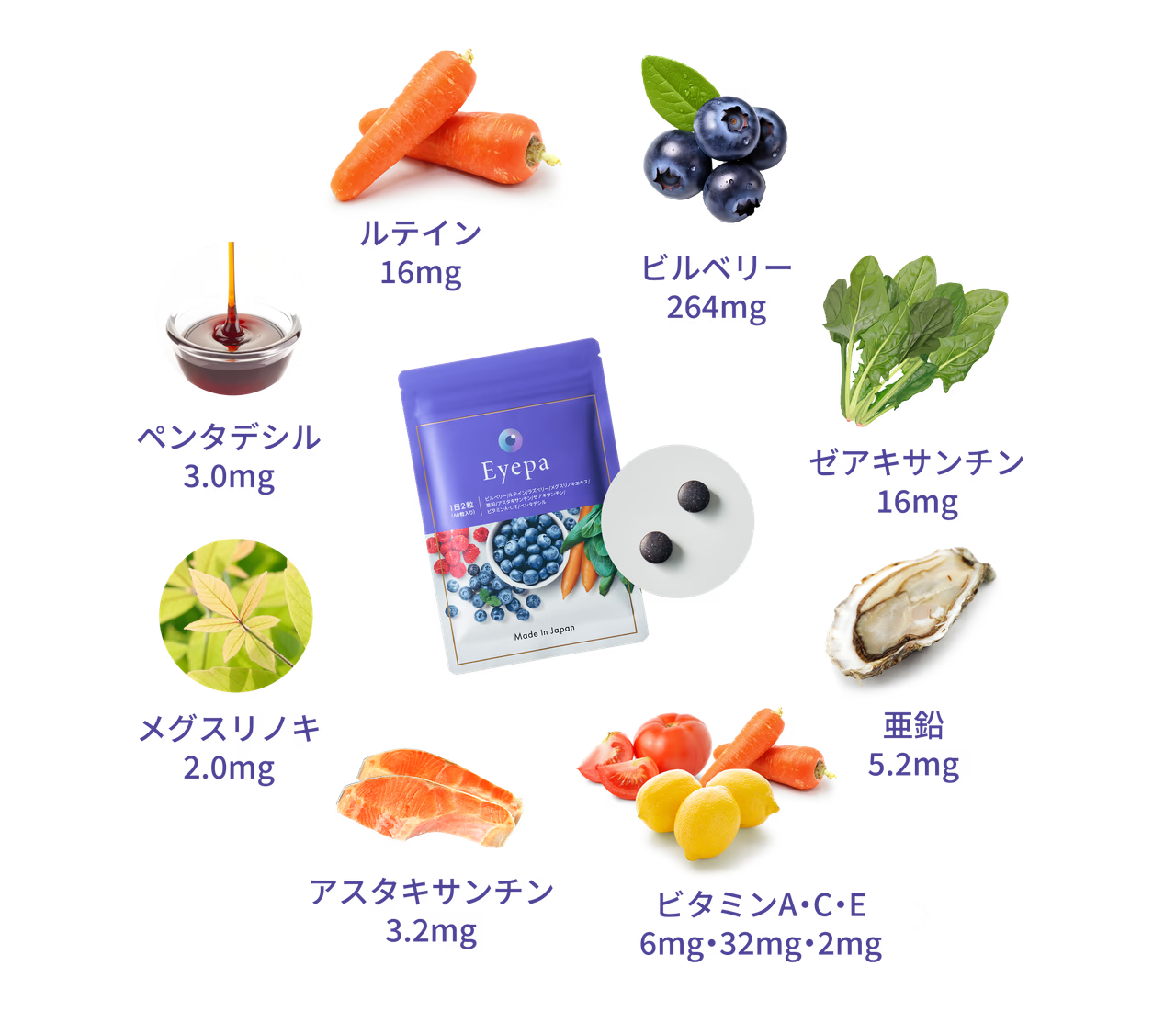

夜間の視力の維持を助ける栄養素ビタミンAを配合したサプリ「Eyepa」を用いましょう。目を酷使する現代人がとりたい成分も一緒に取れます。

また、目を使う人に欠かせないルテインを配合していることもEyepaの魅力です。吸収効率を考えて、フリー体のルテインをリポソームで包んだ「リポソームルテイン」を用いています。

他にも眼科医監修のもと、ルテインと相性のよいゼアキサンチンに加え、ビルベリー、アスタキサンチン、ビタミンC、E、亜鉛なども詰め込んだオールインワンサプリです。

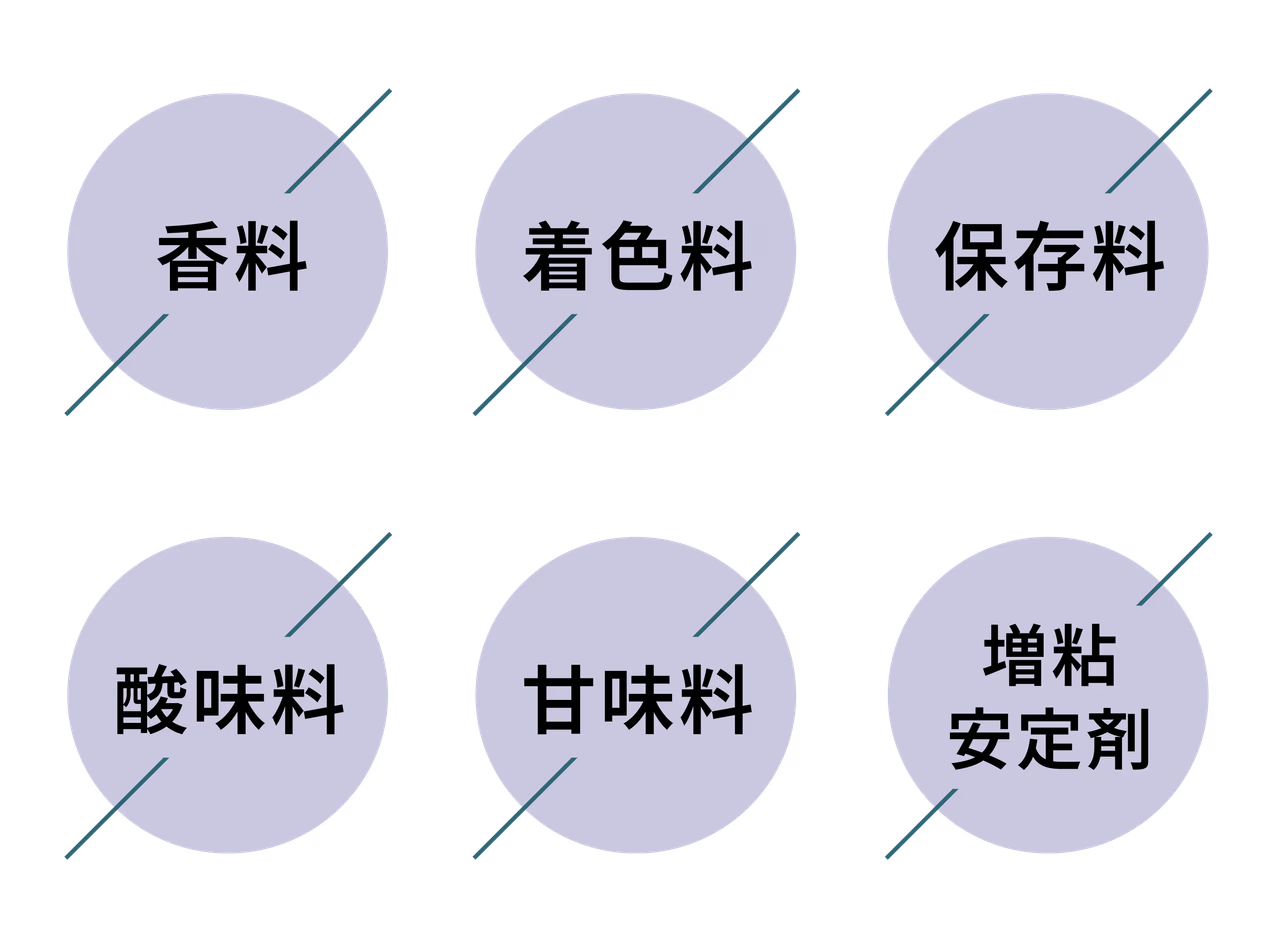

毎日の健康をサポートしたいとの願いから、香料、酸味料、着色料、保存料、甘味料、増粘安定剤の6つの添加物を使用していません。

さらに、品質面にもしっかりと気を配り、国内のGMPに準拠した工場で製造しています。

初めての方は、初回限定価格がある公式サイトからの購入がおすすめです。縛りやキャンセル料もなく、送料無料で15日間の返金保証もあるので、まずは気軽にお試しください。

ビタミンAを上手に取るには調理法も重要

ビタミンAを取るには、食材選びだけでなく、調理方法も重要です。ビタミンAは油に溶けやすく、熱にも比較的強いため、調理の際もこれらの特徴を生かしましょう。

野菜サラダにドレッシングをかければ、ドレッシングの油にビタミンAが溶け込むので、効率よく取れます。ノンオイルドレッシングより、適度に油を含んでいるドレッシングがおすすめです。

炒め物にするのもよいでしょう。炒め油にビタミンAが溶け込むだけでなく、野菜は火を加えるとかさが減るので、量もしっかり食べられます。

また、ビタミンAやカロテンを含む食材のうち、レバーやほうれん草などは、クセがあり、好き嫌いが分かれます。レバーはしっかり血抜きして、ショウガやネギと合わせる、ほうれん草はフルーツと一緒にジュースにするなど、食べやすくするための工夫も取り入れましょう。

夜間の視力の維持にはビタミンAが必須!食事やサプリメントでしっかり取ろう

夜盲症の原因には、ビタミンAの不足の他、先天性の病気、目などの病気が挙げられます。

夜盲症の原因には、ビタミンAの不足の他、先天性の病気、目などの病気が挙げられます。

ビタミンAを十分に取っていても、消化器や肝臓の病気により、ビタミンAを吸収できずに起こる場合もあります。目だけでなく、体のさまざまな部位の健康を意識することが重要です。

また、対策として、ビタミンAの摂取が欠かせません。レバーやほうれん草など、ビタミンAやカロテンを含む食材を積極的に取りつつ、足りない分はサプリメントで補いましょう。

ビタミンAだけでなく、目を酷使する人が積極的に取りたい栄養素をまとめて配合したオールインワンサプリの「Eyepa」をぜひお試しください。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター

木原かおる

- コスメ薬機法管理者

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

- 景品表示法・特定商取引法広告遵守個人認証(KTAA)

国内化粧品メーカー、外資系消費財メーカーで、品質管理や薬機法業務に約15年従事した後にフリーライターに。薬機法や成分関連の知識をいかして、コスメやサプリのライティング、校正、記事監修などを手がける。

あなたへのおすすめ

眼の健康

【管理栄養士監修】アスタキサンチンの効果とは?目・脳・肌への働きと正しい摂り方

「アスタキサンチンって、本当に目の疲れに効くの?」「アスタキサンチンが多い食べ物を...

眼の健康

パソコン作業で目が疲れるときの対策とは?視力を守るセルフケアを徹底解説

「以前は一日中モニターを見ていても平気だったのに、最近は夕方になると目がしょぼしょ...

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...