2025-11-21

眼精疲労にはマッサージが効果的?基礎知識から具体的なツボまで解説

「最近、どうも目の奥がズーンと重い感じがする」

「夕方になると、パソコンの画面がぼやけて見えづらい」

もし、このようなお悩みを抱えているなら、それは単なる目の疲れではなく「眼精疲労」のサインかもしれません。

仕事でパソコンと向き合う時間が長かったり、ついスマホを長時間見てしまったり。現代の生活では、目を休ませる時間はなかなか取れないものですよね。

このつらい症状を少しでも和らげたい、そしてできることなら根本から対策したい、と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、眼精疲労の基礎知識から、自分で手軽にできるマッサージの方法、症状緩和に役立つツボまで、幅広く解説します。最後まで読むことで、日々のセルフケアに自信がつき、つらい眼精疲労と上手に付き合っていくヒントが得られるでしょう。

目次

- 眼精疲労をケアするためのマッサージ方法

- 目の周辺にあるツボを押す

- 頭皮マッサージで血行を促進する

- 後頭部を揉みほぐして筋肉を柔らかくする

- 眼精疲労を和らげるツボ

- 睛明(せいめい)

- 承泣(しょうきゅう)

- 魚腰(ぎょよう)

- 眼精疲労の基礎知識

- 眼精疲労と疲れ目の違い

- デジタル作業とVDT症候群

- 加齢とともに眼精疲労が増える原因

- 目に優しい日常生活の作り方

- 目に優しい栄養素を十分に摂る

- 20-20-20ルールで目の休憩と運動をする

- モニター距離や画面設定などを最適化する

- 空調を整えて乾燥対策をする

- ホットアイマスク・温罨法を活用する

- 眼精疲労のためのマッサージに関するよくある質問

- どのくらいの強さで押せばよいですか?

- 一回のマッサージは何分・どのくらいの頻度が目安ですか?

- 眼科を受診する目安はありますか?

- マッサージと生活改善をセットで対策しよう

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

Webライター

神屋ヒロキ

眼精疲労をケアするためのマッサージ方法

つらい眼精疲労の症状を和らげるためには、セルフマッサージが有効な手段のひとつです。デスクワークの合間や、1日の終わりのリラックスタイムに取り入れることで、凝り固まった筋肉をほぐし、血行を促進する効果が期待できます。

ここでは、特別な道具も必要なく、今日からすぐに始められる眼精疲労ケアのためのマッサージ方法を3つご紹介します。

目の周辺にあるツボを押す

目の周りのツボを優しく刺激するマッサージは、眼精疲労の緩和におすすめです。ツボ押しは、自律神経のバランスを整え、心身をリラックスさせる効果が期待できるため、目の疲れを感じたときにぴったりです。

これは東洋医学の考え方に基づいた健康法で、私たちの体には「気」という生命エネルギーが巡る道「経絡(けいらく)」があり、その通り道にある重要なポイントが「ツボ(経穴:けいけつ)」だと考えられています。

このツボを適切に刺激することで、気の流れがスムーズになり、さまざまな不調が改善されるというわけです。

解剖学的に見ても、皮膚表面の神経は体の中の神経とつながっているため、外からの刺激が内部にも良い影響を与えてくれます。具体的なツボの位置や押し方については、後ほど詳しく解説します。

頭皮マッサージで血行を促進する

眼精疲労を感じたときには、頭皮のマッサージも試してみてはいかがでしょうか。

実は、頭皮と顔、そして首や肩の皮膚は一枚でつながっているため、目が疲れて頭痛や肩こりがするときは、頭皮も凝り固まっていることが多いのです。特に、こめかみから後頭部にかけての側面がカチカチになっている場合は、血行が悪くなっているサインかもしれません。

指の腹を使って優しく揉みほぐすマッサージで血の巡りを良くしてあげましょう。頭皮の血行が促進されると、眼精疲労の緩和だけでなく、うれしい副次的な効果も期待できます。

- 1抜け毛の予防

- 2顔色の改善やくすみの軽減

- 3フェイスラインのリフトアップ

おでこの皮膚と頭皮を触り比べてみて、もし頭皮のほうが硬いと感じたら、それは凝っている証拠。ぜひ気持ち良いと感じる強さでマッサージしてみてくださいね。

後頭部を揉みほぐして筋肉を柔らかくする

眼精疲労のケアとして、後頭部のマッサージも効果的です。

首と頭の付け根あたりには「後頭下筋群(こうとうかきんぐん)」という、いくつかの小さな筋肉が集まっています。この筋肉は、私たちが何かを見るときに、目の動きと連動して頭や首の角度を微調整するという大切な役割を担っています。

さらに、この筋肉は自律神経とも深い関わりがあるため、ここの凝りが眼精疲労によるさまざまな不調につながることも。

目が疲れたなと感じたら、一度、首の付け根あたりを優しく揉んでみてください。

もし硬さや痛みを感じるなら、そこが凝っているサイン。心地よい圧でマッサージして、じっくりと筋肉をほぐしてあげましょう。

眼精疲労を和らげるツボ

ここからは、眼精疲労の症状緩和に役立つ具体的なツボをご紹介します。

デスクワークの合間や休憩時間に、ほんの少しの時間で手軽にできるのがツボ押しの良いところ。指の腹を使って、「痛いけど気持ちいい」と感じるくらいの力で、ゆっくりと圧をかけてみてください。

睛明(せいめい)

「睛明(せいめい)」は、目頭のすぐ横、鼻の付け根との間にあるくぼみに位置するツボです。

おそらく、目が疲れたときに無意識のうちに指で押さえている方も多いのではないでしょうか。それくらい、目の疲れに対して直感的にわかる代表的なツボといえます。

押し方としては、人差し指の腹で左右同時にじっくりと押したり、親指と人差し指で鼻の付け根をつまむように刺激したりするのがおすすめです。

このツボは、一般的な目の疲れだけでなく、さまざまな目の症状に効果が期待されています。

- 1目のかすみ、ぼやけ

- 2目の充血やしょぼしょぼ感

- 3まぶたのけいれん

- 4涙目

また、鼻の通りを良くする働きもあるとされているため、鼻水や鼻づまりといったお悩みにも試してみる価値があります。

承泣(しょうきゅう)

「承泣(しょうきゅう)」は、まっすぐ前を向いたときの黒目の真下、骨の縁にあるくぼみに位置するツボです。眼精疲労による目の疲れやかすみ、ドライアイといった不快な症状の緩和に役立つとされています。

指の腹を使って、下から上へ向かって優しく押し上げるように刺激するのがポイントです。

承泣は美容のツボとしても知られており、目の下のクマやたるみが気になる方にもおすすめです。マッサージによって血行が促進されることで、目元の印象が明るくなる効果も期待できるかもしれません。

ただし、このツボは眼球にとても近い場所にあるため、決して眼球自体を押さないように注意しましょう。

魚腰(ぎょよう)

「魚腰(ぎょよう)」は、眉毛のちょうど真ん中あたり、少しへこんでいる部分にあるツボです。名前の通り、まるで魚の腰のようなカーブを描く眉の中心に位置しています。

このツボは、特に目の充血や腫れ、痛みといった症状が出ているときに効果的とされています。眼精疲労が溜まって、目がズキズキと痛むような感覚があるときに、ぜひ試していただきたいツボです。

押し方は、両手の人差し指や中指の腹を左右の魚腰にそれぞれ当て、少し上に向かって押し上げるようなイメージで、ゆっくりと圧をかけていきます。頭の重みを利用して、机に肘をつきながら押すと、余計な力が入らずにリラックスしてマッサージできます。

目の周りの筋肉の緊張を和らげ、スッキリとした視界を取り戻す手助けをしてくれるでしょう。

眼精疲労の基礎知識

眼精疲労は、単に「目が疲れた」という一時的な状態(眼疲労)とは区別されます。目を使う作業を続けることで、目の痛みやかすみ、まぶしさ、充血といった症状だけでなく、頭痛、肩こり、吐き気などの全身症状が現れ、十分な休息や睡眠をとっても回復しない状態です。

原因は、度の合わない眼鏡を使っていたり、老眼が始まったりしているのに無理に細かい文字を見ようとすることなどさまざまあり、ドライアイや緑内障といった目の病気が隠れていることも。

最近では、パソコンやスマホを長時間利用することが原因となるケースがとても増えています。

その他にも、心因性のものや生活環境など、多くの要因が複雑に絡み合って起こるのが眼精疲労の特徴です。

眼精疲労と疲れ目の違い

「眼精疲労」と「疲れ目(眼疲労)」は、似ているようで実は違いがあります。

最も大きな違いは、休息によって症状が回復するかどうかです。

例えば、一日中パソコン作業をして目がしょぼしょぼしたり、視界がぼやけたりしても、一晩ぐっすり眠れば翌朝にはスッキリしている。これは「疲れ目」です。

一方で、十分な睡眠をとっても目の奥の重い感じが取れなかったり、症状が慢性的に続いたりする場合は「眼精疲労」の可能性があります。

また、眼精疲労は目の症状だけでなく、体にも不調が広がることが特徴です。

- 1慢性的な頭痛や肩こり

- 2原因のわからない吐き気や倦怠感

- 3ふらつきやめまい

このような症状が目の疲れと同時に現れているなら、それは体が発しているSOSサインかもしれません。単なる疲れ目だと軽視せず、自分の体の状態にきちんと向き合うことが大切です。

デジタル作業とVDT症候群

私たちの生活は、パソコンやスマホといったデジタル機器なしでは成り立たなくなってきました。特に近年はテレワークの普及により、ディスプレイ(VDT: Visual Display Terminals)を見つめる時間が格段に増えたという方も多いのではないでしょうか。

このように、デジタル機器を使った作業によって引き起こされる目や体、心に現れる不調を「VDT症候群(IT眼症)」と呼びます。

かつては一部のオフィスワーカー特有の悩みとされていましたが、今や誰もがなりうる現代病のひとつです。

これは大人だけの問題ではありません。学習でタブレットを使ったり、家で動画鑑賞やゲームをしたりと、現代の子どもたちも目を酷使する環境にあります。

眼精疲労やVDT症候群は、もはや特定の職業や世代の問題ではなく、デジタル社会に生きる私たち全員が注意すべき健康課題となっているのです。

加齢とともに眼精疲労が増える原因

40代を過ぎたあたりから、以前よりも目が疲れやすくなったと感じることはありませんか?その原因のひとつに、加齢によるピント調節機能の衰えが挙げられます。

私たちの目の中には、カメラのレンズのような役割を持つ「水晶体」と、その厚みを変える筋肉「毛様体筋」があります。

若い頃はこの筋肉がしなやかに動き、水晶体の厚さをスムーズに変えることで、近くも遠くもはっきりと見ることができます。しかし、年齢とともに体の筋肉が硬くなるように、この毛様体筋の動きも鈍くなり、水晶体自体も硬化してきます。

これが、いわゆる「老眼」です。この状態で無理に近くのものにピントを合わせようとすると、毛様体筋に過剰な負担がかかり、目の疲れが蓄積して眼精疲労へと進行してしまうこともあります。

度が合わなくなった眼鏡を使い続けることも、同様に目に負担をかけます。自分の視力に合った適切な矯正を行うことが、眼精疲労を悪化させないための大切な一歩です。

目に優しい日常生活の作り方

眼精疲労のつらい症状を和らげるには、マッサージなどの直接的なケアと合わせて、日々の生活習慣を見直すことがとても重要です。普段の何気ない行動の中に、目に負担をかけている原因が隠れているかもしれません。

ここでは、毎日の暮らしの中で少し意識するだけで取り入れられる、目に優しい生活のヒントをご紹介します。

目に優しい栄養素を十分に摂る

目を健やかに保つためには、外からのケアだけでなく、体の中から栄養でサポートしてあげることも大切です。

私たちの体を作るのは、日々の食事。眼精疲労の対策として、目に良いとされる栄養素を積極的に摂取することを心がけてみましょう。

具体的には、以下のような栄養素が挙げられます。

- 1ルテイン:緑黄色野菜に多く含まれ、光のダメージから目を守る働きがある

- 2アントシアニン:ビルベリーなどに豊富なポリフェノールの一種で、ピント調節機能をサポートする

- 3アスタキサンチン:エビやカニ、鮭などに含まれる赤い色素で、目の疲労感の軽減に役立つ

- 4ビタミンB群:視神経の働きを助け、目の粘膜を健康に保つ

これらの栄養素をバランス良く食事から摂るのが理想ですが、忙しい毎日の中ではなかなか難しいもの。そんな時は、サプリメントなどを上手に活用するのもひとつの方法です。

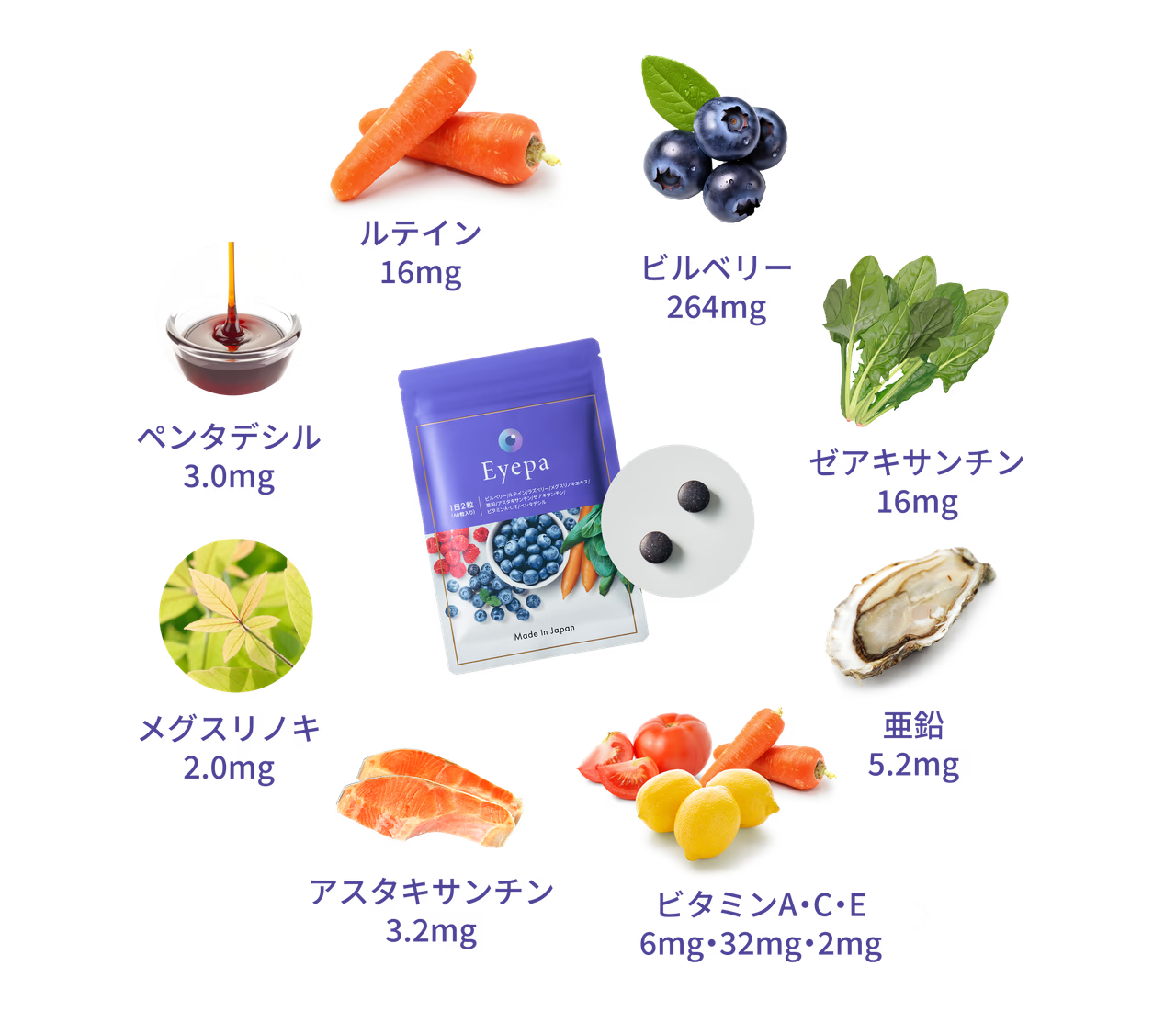

10種類以上の栄養素をこれひとつ!オールインワンサプリ「Eyepa」

日々の食事だけで目に必要な栄養素をすべて補うのは、なかなか大変ですよね。

そんな方におすすめしたいのが、オールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」です。

Eyepaは、原材料について眼科医監修のもと、眼精疲労や目の健康をサポートするために選び抜かれた10種類以上の栄養素を贅沢に配合しています。

特徴的なのは、吸収率に着目した「リポソーム技術」を採用している点です。これにより、目に良いとされる代表的な成分であるルテインを、効率的に体内に届けることが可能になりました。

もちろん、品質管理も徹底しており、医薬品レベルの基準をクリアしたGMP認定工場で製造されているため、毎日安心して飲み続けることができます。

さらに、お得に始められる初回割引など、利用しやすいシステムが整っているのもうれしいポイント。パソコンやスマホと向き合う時間が長いあなたの、心強いパートナーになってくれるはずです。

興味を持たれた方は、ぜひ下のバナーから詳細をチェックしてみてください。

20-20-20ルールで目の休憩と運動をする

長時間のデスクワークが避けられない方におすすめしたいのが、「20-20-20ルール」という目の休憩法です。

これは、アメリカの眼科学会が推奨している方法で、やり方はとてもシンプル。「20分ごとに、20秒間、20フィート(約6m)先を見る」というものです。

もちろん、「20フィート」と厳密に考える必要はありません。大切なのは、20分に1回程度、意識的にパソコン画面から目を離し、窓の外の景色や部屋の奥の壁など、なるべく遠くのものをぼんやりと眺める習慣をつけることです。

この少しの休憩が、目の疲れを軽減してくれるでしょう。

モニター距離や画面設定などを最適化する

パソコン作業時の環境を見直すことも、眼精疲労の予防につながります。毎日長時間向き合うものだからこそ、少しの工夫が大きな違いを生むのです。

まず、モニターと目の距離です。一般的に40cm以上離すのが好ましいとされています。A4用紙の長い方の辺が約30cmなので、それよりも十分に距離が取れているか、一度チェックしてみましょう。

また、画面の位置は、目線が正面か、やや下向きになるように調整するのがポイントです。画面を見上げる姿勢は、目が乾きやすくなりドライアイの原因にもなりますので避けたいところ。

椅子の座り方も重要で、深く腰掛け、背筋を伸ばし、足の裏全体が床につく姿勢を意識しましょう。猫背の姿勢は首や肩にも負担をかけ、眼精疲労を悪化させる一因になります。

もし画面の高さや角度が調整しにくい場合は、モニターアームなどを活用するのも良い方法です。自分にとって最も楽な姿勢で作業できる環境を整えましょう。

空調を整えて乾燥対策をする

オフィスの空調が効いた部屋で一日中過ごしていると、知らず知らずのうちに目が乾燥してしまうことがあります。

エアコンの風が顔や目に直接当たっていませんか?風にさらされ続けると、目の表面の涙が蒸発しやすくなり、ドライアイを引き起こします。

ドライアイは眼精疲労と密接に関係しているため、以下の対策を取り入れてみましょう。

- 1直接風が当たらないようにエアコンの風向きを調整する

- 2加湿器を置いたり、濡れたタオルをデスクの近くに干したりして乾燥を防ぐ。

- 3意識的にまばたきの回数を増やす

快適な乾燥対策は、目の健康を守るうえで必須といえるでしょう。

ホットアイマスク・温罨法を活用する

一日の終わりに、頑張った目を温めてあげる習慣を取り入れてみませんか。

目元を温めることで、目の周りの血行を促進し、凝り固まった筋肉をほぐしてくれます。「温罨法(おんあんぽう)」とも呼ばれ、手軽にできるリラックス法としておすすめです。

毎日のケアには、市販の使い捨てホットアイマスクや、水で濡らしたタオルを電子レンジで温めた温タオルを利用すると、手間がかからず便利です。目元がじんわりと温まることで血管が広がり、疲労感が和らぐのを実感できるでしょう。

眼精疲労のためのマッサージに関するよくある質問

眼精疲労のセルフケアとしてマッサージを試してみたいけれど、いくつか気になる点がある、という方もいらっしゃるかもしれません。

ここでは、ツボ押しやマッサージを行う際によく寄せられる質問についてお答えします。正しい知識で、より効果的にケアを行いましょう。

どのくらいの強さで押せばよいですか?

ツボ押しやマッサージを行う際の力加減は、大切なポイントです。良かれと思って強く押しすぎると、かえって筋肉を傷めたり、揉み返しの原因になったりすることもあります。

基本的には、「気持ちいい」と感じる程度の圧が最適です。以下の点を意識してみてください。

- 1「痛い!」と感じるほどの強い刺激は避ける

- 2じんわりと効いている感覚や、ほぐれていく心地よさを大切に

- 3目の周りのツボを押す際は、骨の縁やくぼみを狙い、眼球自体に圧がかからないよう細心の注意を払う

自分の体と対話しながら、最適な力加減を見つけていくことが、効果的なセルフマッサージにつながります。

一回のマッサージは何分・どのくらいの頻度が目安ですか?

マッサージの時間や頻度に、厳密な決まりはありません。大切なのは、無理なく続けることです。

一度に長時間行うよりも、短時間でもこまめに行うほうが効果的な場合があります。

例えば、ひとつのツボに対しては、5秒ほどかけてゆっくりと圧をかけ、同じく5秒かけてゆっくりと離す、という動作を3~5回繰り返す程度で十分です。

これをデスクワークの合間に1時間に1回、あるいは1日の終りのリラックスタイムに行うなど、ご自身の生活リズムに合わせて取り入れてみてください。

ただし、やりすぎは禁物です。特に痛みがある場合は、無理に押し続けないように注意しましょう。

眼科を受診する目安はありますか?

セルフケアを続けても眼精疲労の症状がなかなか改善しない場合や、日常生活に支障が出るほどのつらさを感じる場合は、一度眼科を受診することをおすすめします。

眼精疲労の原因は、単なる目の使いすぎだけでなく、度の合わない眼鏡やコンタクトレンズの使用、あるいは緑内障や白内障といった目の病気が隠れている可能性も考えられるためです。

具体的には、以下のような症状があれば、早めに眼科の診察を受けましょう。

- 1休息をとっても、目の疲れやかすみが取れない

- 2目の痛みが続く、充血がひどい

- 3目の症状に加えて、我慢できないほどの頭痛やめまい、吐き気がする

自分の目の状態を正しく把握することが、適切な対策への第一歩です。

マッサージと生活改善をセットで対策しよう

つらい眼精疲労と上手に付き合っていくためには、マッサージやツボ押しで一時的に症状を和らげる「対症療法」と、PC環境の改善や栄養摂取といった「原因へのアプローチ」を、両輪で進めていくことが大切です。

目が疲れたと感じたら、まずはご紹介した方法でこまめにリフレッシュ。そして、日々の生活習慣を見直し、目に負担の少ない環境を整えることで、疲れにくい目を目指していきましょう。

特に、体の中から目をサポートする栄養素の摂取は、根本的な対策として欠かせません。

毎日の食事でバランス良く摂るのが理想ですが、忙しい現代人にとっては簡単なことではありませんよね。

そんなときに頼りになるのが、オールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」です。

眼科医が原材料を監修し、ルテインをはじめとする10種類以上の目にうれしい成分を凝縮。さらに、吸収率を高めたリポソームルテインを採用しているため、目に重要な栄養素であるルテインを効率よく吸収できます。

品質管理が徹底された国内工場で製造されている安心感も魅力です。お得な初回割引も用意されているので、まずは一度試してみてはいかがでしょうか。

マッサージなどの外からのケアと、サプリによる内からのケアを組み合わせ、健やかでクリアな毎日を取り戻しましょう。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター

神屋ヒロキ

執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。

あなたへのおすすめ

眼の健康

【管理栄養士監修】アスタキサンチンの効果とは?目・脳・肌への働きと正しい摂り方

「アスタキサンチンって、本当に目の疲れに効くの?」「アスタキサンチンが多い食べ物を...

眼の健康

パソコン作業で目が疲れるときの対策とは?視力を守るセルフケアを徹底解説

「以前は一日中モニターを見ていても平気だったのに、最近は夕方になると目がしょぼしょ...

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...