2025-11-19

VDT症候群の基礎と対策|日々の暮らしで実践できる解消法を徹底解説

「最近、なんだか目の乾きが気になる……」

「デスクワークの後、目の奥がズーンと重く感じる……」

パソコンやスマートフォンが手放せない現代、多くの方が同じような不調を感じています。その症状は、もしかしたら「VDT症候群」かもしれません。

本記事では、VDT症候群の基本的な知識から、具体的なサイン、そして今日から実践できる対策までをわかりやすく解説します。

最後まで読むことで、あなたを悩ませる不調の原因を理解し、自分に合ったセルフケアの方法がわかるでしょう。

目次

- VDT症候群とは?

- VDT症候群のサイン

- 目の症状(乾き・かすみ・痛みなど)

- 体の症状(首・肩・腰のこりなど)

- 心の症状(集中力低下・不安・イライラなど)

- VDT症候群の原因

- 長時間の近距離作業とまばたき減少

- 目の酷使による角膜の損傷

- 不適切な姿勢・モニター距離・高さ

- VDT症候群を和らげる5つの対策

- 適度に休憩を挟む

- 姿勢やモニターの距離・高さを整える

- 作業環境を整える

- ストレッチや軽い運動で筋肉をほぐす

- 目をサポートする栄養素を十分に摂取する

- VDT症候群を和らげたい人のためのサプリの選び方

- 栄養素は十分に配合されているか

- 製造工程や添加物の点で安心できるか

- 医師など専門家の監修はあるか

- コストパフォーマンスが良く続けやすいか

- VDT症候群への対策をできる範囲で実践しよう

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

Webライター

神屋ヒロキ

VDT症候群とは?

VDT症候群とは、パソコンやスマートフォンなどの画面(VDT=ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル)を長時間見続けることで、目や体、さらには心にまで不調が現れる状態のことです。

「IT眼症」と呼ばれることもあり、まさに現代ならではの悩みといえるでしょう。

私たちの生活にパソコンやスマホが浸透したのは、実はここ10年少々のこと。それに伴い、SNSや動画鑑賞、リモートワークの普及など、私たちは公私にわたって画面と向き合う時間が増えました。

便利な世の中になった一方で、知らず知らずのうちに目や体を酷使しているのです。その結果、目の疲れや肩こりといったVDT症候群のサインを感じる人が増えています。

単なる「疲れ」だと見過ごさず、VDT症候群という状態を正しく理解することが、対策の第一歩につながります。

VDT症候群のサイン

VDT症候群のサインは、一つの場所にだけ現れるとは限りません。自分でも気づかないうちに、心身のさまざまな部分に影響が及んでいる可能性があります。

ここでは、その代表的なサインを「目」「体」「心」の3つの側面に分けて、具体的にどのような症状が現れるのかを見ていきます。

目の症状(乾き・かすみ・痛みなど)

VDT症候群のサインとして、もっともわかりやすく現れるのが目の症状です。長時間画面に集中することで、目に大きな負担がかかっていることが原因と考えられます。

もし、以下のようなサインに心当たりがあれば、それはVDT症候群が始まっている合図かもしれません。

- 1目が乾く感じがする(ドライアイ)

- 2目の奥に重さや痛みを感じる

- 3目が疲れやすく、ショボショボする

- 4以前より視力が落ちた気がする

「少し休めば治るだろう」と軽く考えていると、複数の不調が同時に現れることもあります。パソコン作業が日常的な方は、特に注意が必要です。こうした目のサインは、体が発している大切な警告。見逃さないようにしたいですね。

体の症状(首・肩・腰のこりなど)

VDT症候群の影響は、目だけにとどまりません。長時間同じ姿勢でパソコン作業を続けることで、知らず知らずのうちに全身の筋肉が緊張し、さまざまな体の不調を引きおこすことがあります。

慢性的な肩こりや頭痛に悩まされている方は、その原因がVDT症候群にある可能性も考えてみましょう。

- 1治りにくい頭痛に悩んでいる

- 2時々、ふわっとするようなめまいを感じる

- 3肩や腕、背中に痛みがある

- 4腰や足にだるさを感じる

これらの症状は、血行不良が原因で起こることが多いといわれています。デスクワーク中に無意識にとっている姿勢が、体への負担を増やし、つらいVDT症候群の症状につながっているのかもしれません。

心の症状(集中力低下・不安・イライラなど)

意外に思われるかもしれませんが、VDT症候群は私たちの心にも影響を及ぼすことがあります。目や体の不調が続くことで、精神的なバランスが崩れやすくなるのです。

もし原因不明の気分の落ち込みやイライラを感じているなら、それもVDT症候群のサインの一つかもしれません。

- 1なんとなく不安な気持ちになる

- 2ささいなことでイライラしてしまう

- 3気分が落ち込みやすい

- 4夜、なかなか寝付けない、または眠りが浅い

こうした心の不調は、自律神経の乱れからきている可能性も考えられます。そして、心に不調を感じること自体が新たなストレスとなり、さらに症状を悪化させるという悪循環に陥ってしまうことも。

体からのサインだけでなく、心のサインにも耳を傾けることが大切です。

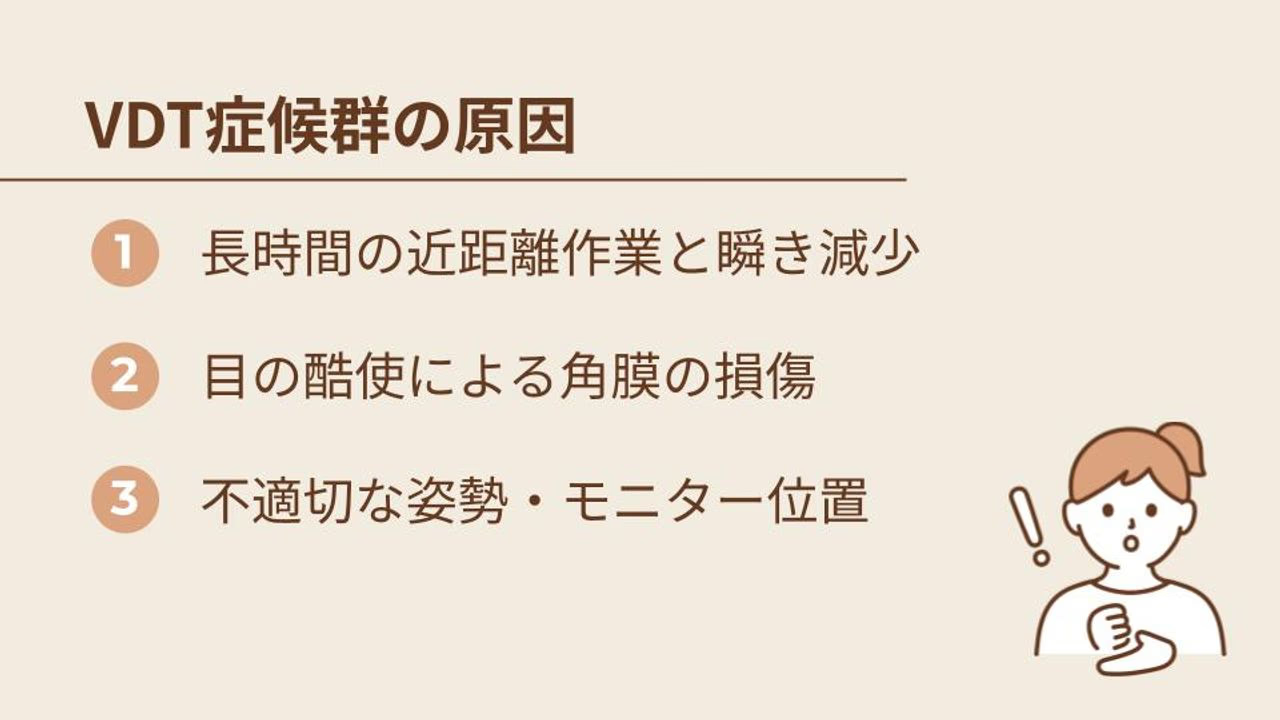

VDT症候群の原因

なぜVDT症候群は起きてしまうのでしょうか。その背景には、現代のライフスタイルに深く関わる、いくつかの原因が隠されています。

ここでは、VDT症候群を引き起こす主な原因について、一つひとつ詳しく解説していきます。ご自身の作業習慣と照らし合わせながら、原因を探ってみましょう。

長時間の近距離作業とまばたき減少

VDT症候群の最も大きな原因は、長時間にわたる近距離での作業です。

私たちの目は、近くのものを見るとき、「毛様体筋」という筋肉を使ってピントを合わせています。この筋肉は、遠くを見ているときはリラックスしているのですが、近くを見るときはずっと緊張し続けている状態なのです。

つまり、パソコンやスマホの画面を見つめている間、目の筋肉は休むことなく働き続けているということ。これが目の疲れを直接引き起こします。

さらに、画面に集中していると、無意識のうちにまばたきの回数が普段の半分以下に減ってしまうといわれています。まばたきが減ると、目の表面を潤す涙が行き渡らなくなり、目が乾きやすくなることに。

この「目の筋肉の緊張」と「まばたきの減少」が、VDT症候群のつらい症状の引き金となるのです。

目の酷使による角膜の損傷

目の乾き、いわゆるドライアイの状態を放置してしまうと、さらに深刻な問題につながる可能性があります。それは、目の表面を覆っている「角膜」の損傷です。

角膜は、外部の刺激から目を守るバリアのような役割を果たしている、とてもデリケートな組織。通常は涙の膜によって保護されていますが、VDT症候群などで涙が不足すると、そのバリア機能が低下してしまいます。

涙が足りない状態でまばたきを繰り返すと、まぶたと角膜がこすれて、目に見えない細かな傷がついてしまう可能性も。この小さな傷が、目の痛みやゴロゴロとした異物感を引き起こすこともあります。

不適切な姿勢・モニター距離・高さ

VDT症候群は、目の問題だけでなく、作業中の姿勢も大きく関係しています。

たとえば、画面をのぞき込むように背中を丸めたり、無意識に足を組んだりしていませんか?このような不自然な姿勢を長時間続けると、首や肩、腰の筋肉に余計な負担がかかり、血行が悪くなってしまいます。

これが、VDT症候群の代表的な症状である「こり」や「痛み」の正体です。

また、パソコンのモニターと顔の距離が近すぎたり、モニターの位置が高すぎたり低すぎたりするのも問題です。画面を見上げるような姿勢は首に負担をかけますし、近すぎる距離は目の緊張を強いることになります。

自分では楽だと思っている姿勢が、実はVDT症候群を悪化させる原因になっているかもしれません。一度、作業中のご自身の姿を客観的に見直してみることが大切です。

VDT症候群を和らげる5つの対策

VDT症候群の原因がわかっても、「仕事だからパソコン作業をやめるわけにはいかない……」というのが正直なところですよね。

しかしVDT症候群は、日々の生活の中で少し意識を変えるだけで、そのつらさを和らげられる可能性があるといわれています。

ここからは、誰でも今日から始められる具体的な対策を5つご紹介します。

適度に休憩を挟む

VDT症候群の対策として、最も基本的で効果的なのが、作業の合間に適度な休憩を挟むことです。

ずっと画面を見続けることが、目の筋肉を緊張させ、疲れを蓄積させる最大の原因。意識的に目を休ませる時間を作ってあげましょう。

厚生労働省が示しているガイドラインでは、1時間の連続作業を行ったら、10分から15分の休止時間を設けることが推奨されています。さらに、その1時間の作業の途中でも、1〜2回、ごく短い小休止を挟むのが理想的です。

たとえば、「60分作業したら15分休む」というサイクルを基本に、その60分の間にも一度、1分ほど遠くを眺めたり、目を閉じたりする時間を作ってみましょう。

参考:情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて

姿勢やモニターの距離・高さを整える

作業中の姿勢やモニターの配置を見直すことも、VDT症候群の対策には欠かせません。体への負担を減らすために、まずは以下のポイントをチェックしてみましょう。

- 1椅子に深く腰掛け、背もたれをしっかり使って背筋を伸ばす

- 2足の裏全体が、きちんと床に着くように椅子の高さを調整する

- 3パソコンのモニターは、目から40cm以上離す

- 4目線が自然に少し下がるくらいの高さにモニターを設置する

特に、ノートパソコンをそのまま使っていると、どうしても目線が下がり猫背になりがちです。外付けのキーボードやマウスを使ったり、スタンドで高さを調整したりするだけでも、姿勢を改善できるでしょう。

作業環境を整える

VDT症候群の対策は、パソコン周りだけでなく、部屋全体の環境を整えることも大切です。快適な作業環境は、無意識のうちにかかっていた体への負担を軽減してくれます。

まず見直したいのが、机と椅子です。作業に必要な書類や機器を置いても窮屈にならない、十分な広さの机を用意しましょう。椅子は、座面の高さや背もたれが調整でき、安定感のあるものが理想です。

また、部屋の明るさも重要。暗すぎたり、逆に明るすぎて画面に光が反射したりすると、目の疲れの原因になります。照明の位置を工夫したり、ブラインドを活用したりして、画面への映り込みを防ぎましょう。

そして、意外と見落としがちなのが「湿度」です。エアコンの効いた乾燥した部屋は、目の乾きを助長します。加湿器を置くなどして、適切な湿度を保つことも、VDT症候群の予防につながる大切なポイントです。

ストレッチや軽い運動で筋肉をほぐす

長時間同じ姿勢でいると、どうしても筋肉は凝り固まり、血行も悪くなりがちです。これがVDT症候群による肩こりや頭痛の原因。作業の合間や前後に、簡単なストレッチを取り入れて、意識的に体をほぐしてあげましょう。

難しく考える必要はありません。気持ちいいと感じる範囲で体を動かすだけで、気分もリフレッシュできますよ。

例えば目のストレッチとして、以下のことを試してみましょう。

- 1ぎゅっと目を閉じる

- 2ぱっと大きく目を開ける

- 3顔は正面を向いたまま、眼球だけを上下左右にゆっくり動かす

- 4これを数回繰り返す

首や肩のストレッチも併せて行うと、より効果的です。

- 1首をゆっくり前後左右に倒す

- 2両肩をぐっと上げて、ストンと落とす

- 3腕を組んで、背中を丸めながら前に伸ばす

こうした簡単な動きでも、続けることで血流の促進が期待できます。ぜひ休憩時間に取り入れてみてください。

目をサポートする栄養素を十分に摂取する

VDT症候群の対策は、体の外側からのアプローチだけでなく、内側からのケアも大切です。日々の食事で、目の健康をサポートしてくれる栄養素を意識的に摂取することを心がけましょう。

例えば、パソコンなどの光の刺激から目を守る働きがあるといわれる「ルテイン」や「アスタキサンチン」。これらは緑黄色野菜や鮭、エビなどに含まれています。

また、目の粘膜を健康に保ち、暗い場所での視力を助ける「ビタミンA」も欠かせません。レバーやうなぎ、にんじんなどから摂取できます。

もちろん、これらの栄養素だけを摂ればよいというわけではなく、バランスの取れた食事が基本です。

しかし、長時間目を酷使する生活を送っている方は特に、目をサポートする栄養素を食事にプラスワンする意識を持つことが、VDT症候群に負けない体づくりにつながります。

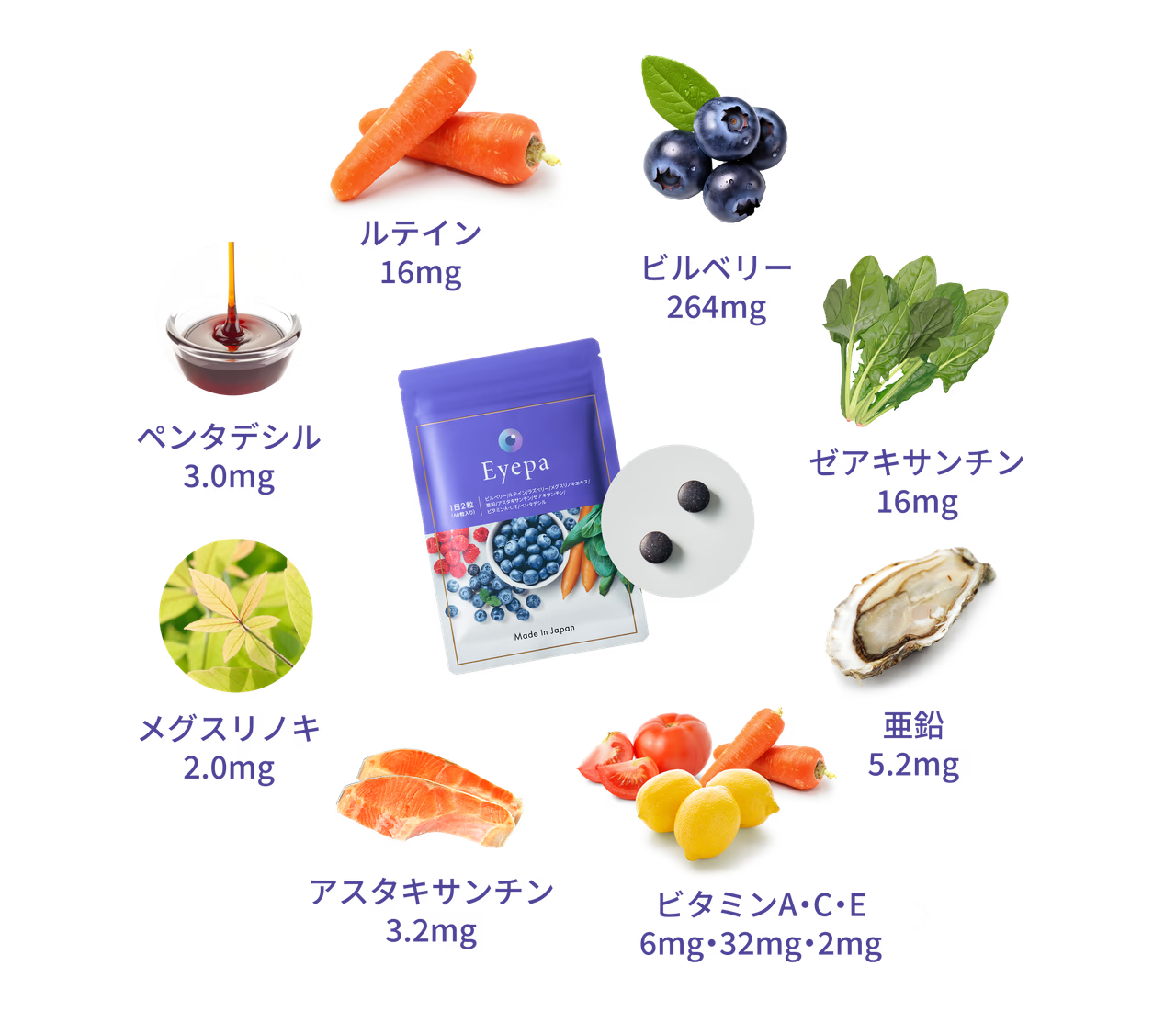

手軽に目の栄養補給ができるオールインワンサプリ「Eyepa」

毎日の食事でバランス良く栄養を摂るのが理想的だとわかっていても、忙しい日々の中ではなかなか難しいものですよね。そんな方には、必要な栄養素を手軽に補えるサプリメントを活用するのも一つの方法です。

特に、ひとみケアのためのオールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」は、目をサポートする栄養素が10種類以上もバランスよく配合されている点が魅力です。

ルテインやアスタキサンチンをはじめ、さまざまな成分を一度に摂取できるので、あれこれたくさんのサプリを飲む必要がありません。

日々のセルフケアに加えて、内側からの栄養補給を考えている方は、ぜひお試しください。

VDT症候群を和らげたい人のためのサプリの選び方

VDT症候群対策としてサプリメントを取り入れてみようと思っても、今や市場にはさまざまな商品があふれており、「一体どれを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。

せっかく試すなら、自分に合った、納得できるものを選びたいものです。

ここでは、サプリメント選びで失敗しないための4つのチェックポイントをご紹介します。このポイントを押さえることで、数ある商品の中から、安心して続けられるものを見つけやすくなるでしょう。

栄養素は十分に配合されているか

サプリメントを選ぶ際にまず確認したいのが、パッケージに記載されている成分とその配合量です。目に良いとされる成分が入っていても、その量がごくわずかでは期待する効果は得られにくいかもしれません。

成分の働きに関する研究では、ある程度の量を摂取することが前提となっている場合がほとんどです。たとえば、目の健康維持に役立つとされる「ルテイン」の場合、多くの研究で1日あたり10mg〜20mg程度が目安とされています。

サプリメントを選ぶ際には、こうした目安となる量がきちんと配合されているか、成分表示をしっかりとチェックする習慣をつけましょう。

「何が」入っているかだけでなく、「どれくらい」入っているかを確認することが、後悔しないサプリメント選びの第一歩です。

製造工程や添加物の点で安心できるか

毎日、自分の体に取り入れるものだからこそ、品質の高さは絶対に妥協したくないポイントですよね。

サプリメントの安全性を判断する一つの重要な基準が、「GMP」というマークの有無です。

Check

GMPとは?

GMPとは、Good Manufacturing Practiceの略称で、「適正製造規範」とも呼ばれます。

これは、原材料が工場に届く瞬間から、それをどのように管理し、どのような設備で製造し、最終的な製品として出荷されるかまで、すべての過程において「製品の安全性や一定の品質が保たれる」ようにするための、国際的にも採用されている厳格な管理基準のことです。

そのため、「GMP認定工場で製造」という表示は、そのサプリメントが国の定めた厳しい基準をクリアした、信頼性の高い製品であることの証といえます。

また、添加物が気になるという方は、着色料や香料、保存料などが使われていない、できるだけシンプルな処方のものを選ぶとよいでしょう。

品質管理体制や原材料をしっかり確認することが、安心してサプリを続けるための鍵となります。

医師など専門家の監修はあるか

サプリメントの信頼性を判断する上で、「誰がその製品開発に関わっているか」という点も大切な要素です。

特に、医師や薬剤師といった健康の専門家が監修している製品は、科学的な根拠に基づいて成分の選定や配合量の設計がされている可能性が高く、安心材料の一つとなります。

公式サイトや製品パッケージを見て、監修した専門家の名前や所属、開発への想いなどが具体的に記載されているかを確認してみましょう。

コストパフォーマンスが良く続けやすいか

サプリメントは、薬とは違い、飲んですぐに変化を感じるものではありません。体の内側からコンディションを整えるためには、ある程度の期間、継続して摂取することが大切です。

だからこそ、「無理なく続けられる価格かどうか」はとても重要な選択基準になります。1ヶ月分の価格だけを見て高いか安いかを判断するのではなく、1日あたりのコストを計算してみたり、定期購入による割引制度があるかなどをチェックしてみましょう。

また、一見すると少し高価に感じるサプリでも、複数の成分が一つにまとまっているオールインワンタイプであれば、あれこれ買い揃えるよりも結果的にコストパフォーマンスが良くなるケースもあります。

ご自身のライフスタイルとお財布に合った、長く付き合えるサプリを見つけましょう。

VDT症候群への対策をできる範囲で実践しよう

VDT症候群は、パソコンやスマホが欠かせない現代社会で働く私たちにとって、誰にでも起こりうる身近な悩みです。

目の乾きや肩こり、気分の落ち込みといったサインに、「年のせいかな」「疲れているだけだろう」と見過ごしてしまうことも少なくありません。しかし、その不調にはちゃんとした原因があり、そして対策も決して一つではありません。

本記事でご紹介したように、作業中にこまめな休憩を挟む、正しい姿勢を意識する、部屋の環境を整える、簡単なストレッチをする、目に優しい栄養を摂るなど、アプローチはさまざまです。

すべてを一度に完璧に行うのは難しいかもしれません。大切なのは、VDT症候群という状態を正しく理解し、「自分にもできるかも」と思える対策から一つでもいいので始めてみること。

その小さな一歩が、快適な毎日を取り戻すための大きな力になるでしょう。

日々のセルフケアに加えて、もっと積極的に内側からケアしたい。そうお考えの方におすすめなのが、ひとみケアのためのオールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」です。

このサプリメントは、日々の酷使で失われがちな栄養素を補うため、眼科医が原材料を監修し開発されました。ルテインやアスタキサンチンをはじめとする、目に嬉しい10種類以上の栄養素が、専門家の視点でバランス良く配合されています。

もちろん、品質にもこだわり、医薬品レベルの管理基準であるGMP認定工場で製造。

さらに、注目のリポソーム技術を採用することで、主成分であるルテインが体に吸収されやすくなるよう工夫されているのも嬉しいポイントです。

初めての方でも試しやすいように初回割引が用意されており、継続回数の縛りなくいつでも解約できるシステムなので、気軽に始められるのも魅力といえます。

興味を持たれた方は、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター

神屋ヒロキ

執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。

あなたへのおすすめ

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...

眼の健康

【薬剤師監修】目のサプリメントで摂るべき栄養素は?目の不調の原因やサプリの選び方

「最近、文字がかすむ」「夕方になると目が疲れて見えにくい」「スマホや新聞を読むのが...

眼の健康

眼精疲労を改善する方法とは?自分でできるさまざまなケアを徹底解説

「最近、夕方になると目が重くて、頭まで痛くなってくる」「週末にゆっくり寝ても、目の...