2025-11-19

目にいい食べ物ランキング10選|目にいい栄養素と効率よく食事で取る方法も紹介

長時間のデスクワークやスマホの使用で、目の疲れを感じることはありませんか?

「目が痛い」「しょぼしょぼする」などの症状を放っておくと、肩こりや頭痛、眼精疲労を引き起こす恐れがあります。

本記事では、目にいい食べ物10個をランキング化し、目にいい栄養素と効率よく食事に取り入れる方法を紹介します。

少しでも辛い目の症状を和らげ、すっきりとした毎日を過ごしていきましょう。

また、目の健康を助けるために、眼科医監修のサプリメント「Eyepa(アイーパ)」もおすすめです。

多面的にアプローチする10種類以上の成分を配合し、あなたの生活をパッと明るく照らしてくれます。

目の疲れにお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

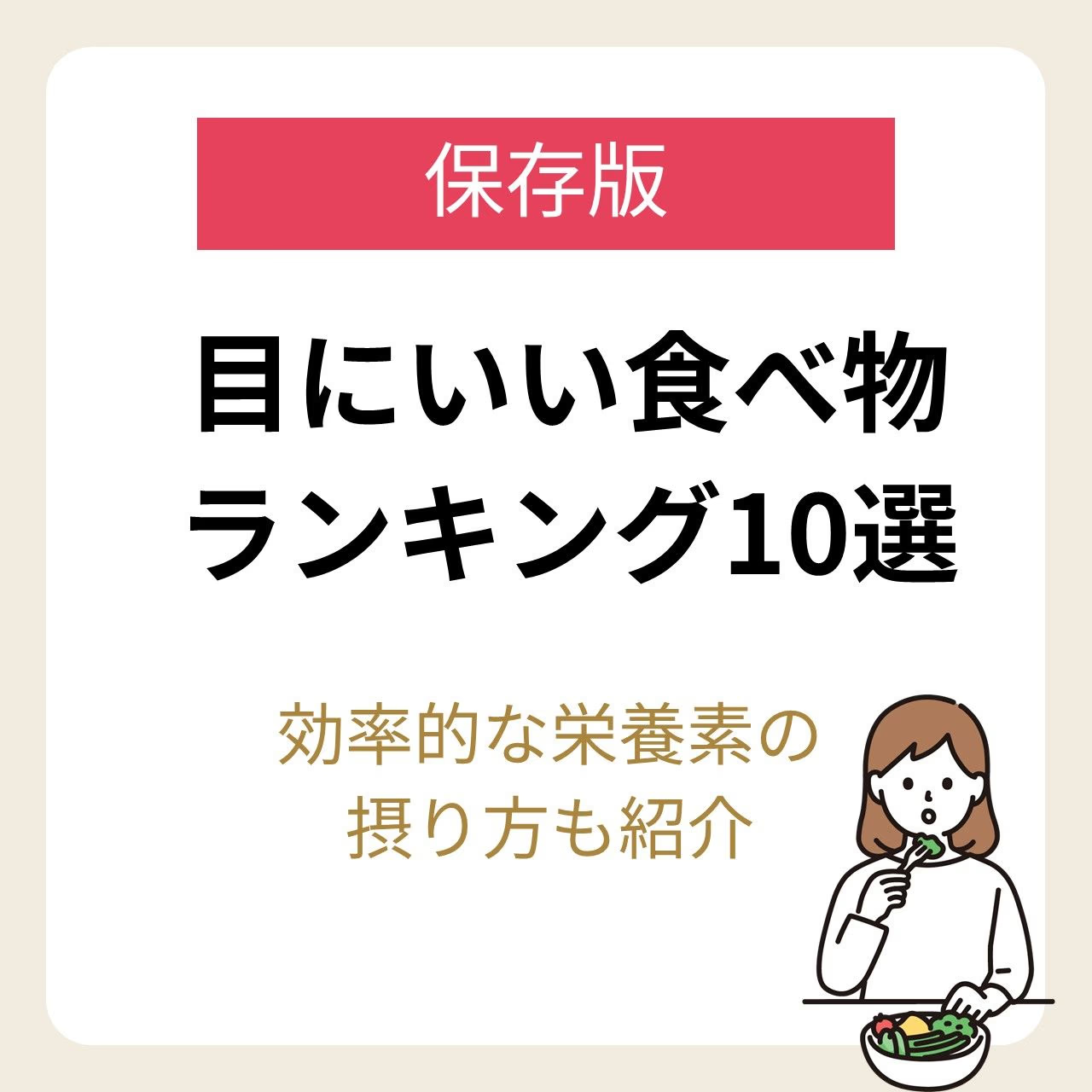

目にいい食べ物ランキングTOP10

目にいい食べ物とは、目に含まれる栄養素や働きを助ける栄養素が含まれた食材です。

例えば、ベリー類や魚類、果物、緑黄色野菜などが挙げられます。

ここからは、目にいいといわれている食べ物を10個、ランキング形式で紹介します。

1日の目安量についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ベリー類

目にいい食べ物としてよく知られているのが、ベリー類です。

なかでもビルベリーは「アントシアニン」を多く含み、目の細胞保護や光の刺激から目を守る働きが期待されています。

日本でもお馴染みのブルーベリーは、100g当たり100〜180mgのアントシアニンが含まれています。

皮ごと食べることによって、栄養素を無駄なく摂取できる果物です。

また、ブルーベリーには目の健康維持によいとされるビタミンAやビタミンCも含まれ、積極的な摂取が推奨される食材の一つです。

卵

卵は「完全栄養食」とも呼ばれる、栄養価の高い食材です。目に必要なルテインやゼアキサンチン、ビタミンAを多く含んでいます。

ルテインやゼアキサンチンは卵黄に多く、目の機能維持や視力の維持に効果が期待されます。

また、ルテインは卵からの摂取によって、吸収効率がよいといった結果も出ているため、1日1個を目安に取り入れてみましょう。

また、卵はビタミンCや食物繊維を含まないため、それらを含む食材と一緒に摂るのもおすすめです。

サケ

サケはカロテノイドの一種、アスタキサンチンを多く含んでいます。

アスタキサンチンは、ビタミンEの約1000倍もの抗酸化力があるといわれ、有害な物質から目の細胞を守る役割があるといわれる栄養素です。

また、DHAやEPAも豊富に含まれ、涙の量を安定させてドライアイの緩和に有用であるとの可能性も示されています。

1日当たり切り身1〜2つ分であれば問題なく、積極的に摂ってほしい食材です。

ほうれん草

ほうれん草は、ルテインやゼアキサンチン、ビタミンA、Cが豊富な食材です。ルテインやゼアキサンチンは、ブルーライトから目の網膜を守る働きがあります。

また、コントラスト感度を向上させることで、視覚性能を維持する働きがあるともいわれています。

ほうれん草はビタミンAやビタミンCの摂取にも役立ち、1日5〜6本を目安に食べることで、必要な栄養素を補えると言われています。

しかし、効率的なルテイン摂取のためには、1日200〜270gのほうれん草が必要といわれ、サプリメントの併用もおすすめです。

ブロッコリー

ブロッコリーは「栄養宝石の冠」といわれるほど、栄養価に優れた食材です。

ビタミンAやルテイン、ゼアキサンチンなど、ほぼ全てのビタミンを含んでいます。

ビタミンAは目の健康維持に加え、パソコンやスマホの光刺激からも目の網膜を守ってくれます。

ビタミンCにおいては、いちごの2倍の量が含まれており、1日100g(6〜7房分)も食べれば、推奨量を簡単に補えます。

ビタミンAやCは捨ててしまいがちな茎に多く含まれるため、一緒に加熱して食べましょう。

にんじん

にんじんはビタミンAの一種である、β-カロテンが豊富な食材です。1本で1日に必要なビタミンAが手軽に摂取できます。

ビタミンAは「目のビタミン」ともいわれる重要な栄養素で、目の表面に粘膜の層を作り、乾燥を防ぐ役割をしてくれます。

また、たんぱく質とともに光を受け取る物質を作り、暗い場所での視力を保つ働きもあります。

ビタミンAの一種であるβ-カロテンは皮に多く含まれ、体に蓄積できない栄養素のため、習慣的な摂取が必要です。

キウイフルーツ

キウイフルーツは、目を守る働きのあるビタミンCやβ-カロテン、ルテインなどを多く含んでいます。

ビタミンCは、水晶体の透明性を維持するために必要な栄養素です。キウイフルーツを1つ食べると、1日に必要なビタミンCの約7割が補えます。

目のコントラストを調整してくれるルテインは、ビタミンEと一緒に摂ることで、白内障のリスクを下げてくれることが期待されています。

キウイフルーツの緑色の果肉には、ルテインやβカロテンが多く含まれるため、黄色い果肉よりも優先して選ぶとよいでしょう。

いちご

いちごは1日10個食べれば、必要なビタミンCを補えるといわれている食材です。

ビタミンCは有害な物質から細胞を守る働きがあり、目の健康維持に欠かせません。

また、いちごにはアントシアニンやビタミンEも微量に含まれ、ブルーライトから網膜を守る働きが期待できるほか、ビタミンCと協力して細胞の老化を遅らせてくれます。

水に溶けやすく熱に弱いビタミンCは、加熱せずにそのまま食べるのがおすすめです。

かぼちゃ

かぼちゃは野菜の中でも、β-カロテンやビタミンEをトップクラスに含む緑黄色野菜です。β-カロテンは目の機能維持や皮膚、粘膜の保持に役立ちます。

ビタミンAやビタミンEは「抗酸化ビタミン」とも呼ばれ、細胞の若さを保つ働きもあります。ビタミンAやEは油に溶けやすく、ソテーや天ぷら、サラダにして食べるのがおすすめです。

かぼちゃの皮に多くの栄養素が含まれるため、一緒に食べるようにしましょう。

うなぎ

うなぎに含まれるビタミンAは「レチノール」と呼ばれ、網膜や粘膜の保護、光の刺激から目を守ってくれます。

レチノールは吸収効率がよく、うなぎを100gも食べれば、1日に必要な栄養素を補えます。

ビタミンEやDHAやEPA、亜鉛などもバランスよく含み、細胞の健康維持と体へのめぐりをよくして、目にうるおいを与えながら乾燥を軽減してくれる働きが期待されます。

栄養豊富な食材であるため、季節の風物詩としてもぜひ取り入れてみてください。

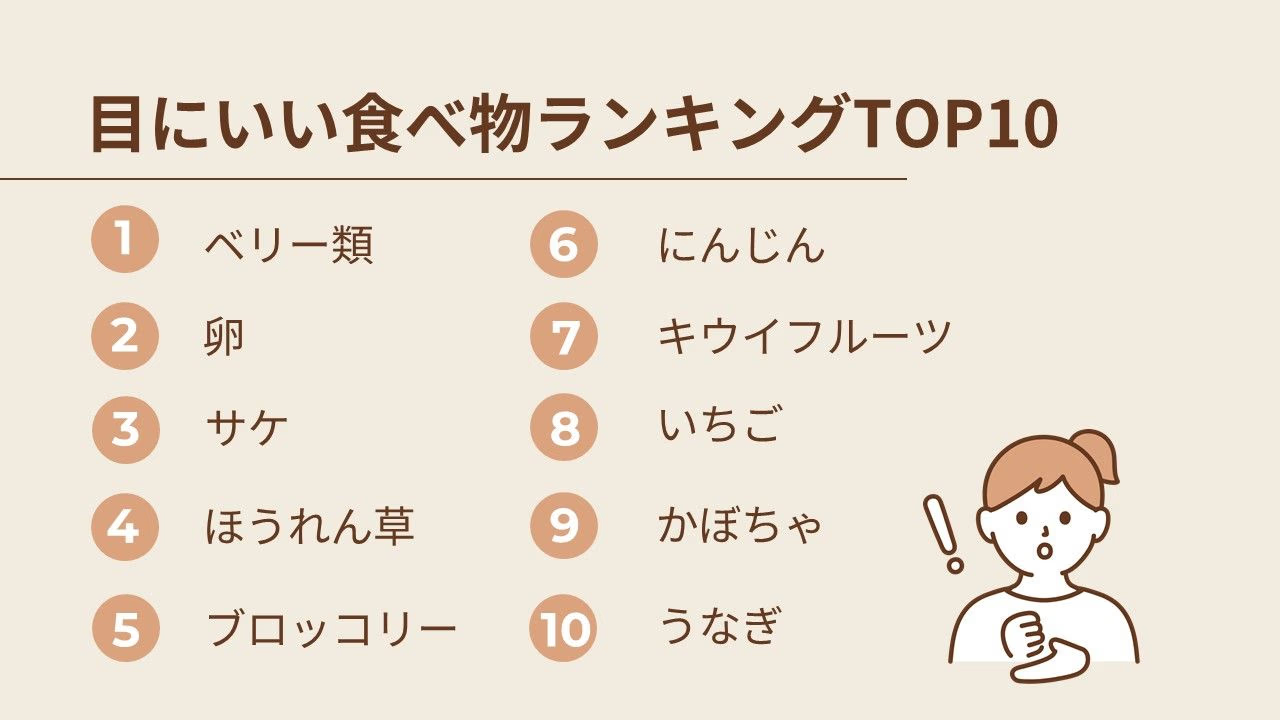

目にいい栄養素と食事に取り入れる際のポイント

目にいい食べ物には、目の働きを維持する栄養素が含まれています。

例えば、ルテインやゼアキサンチン、アントシアニン、アスタキサンチン、ビタミンA、C、E、亜鉛などがあります。

今回は、目にいい栄養素と食事への取り入れ方について紹介します。

ルテイン

ルテインは緑黄色野菜や果物、卵黄などに多く含まれる栄養素です。身近な食材には、ほうれん草やケール、トウモロコシ、ブロッコリーなどがあります。

ゼアキサンチンとともに、目の水晶体や網膜に存在し、パソコンやスマートフォンのブルーライトから目を守る働きがあります。

食事から摂取する際は、ルテインの油に溶けやすい性質を活かして、ソテーや和え物にして食べるのがおすすめです。

ゼアキサンチン

ゼアキサンチンはルテインの仲間で、カロテノイドの一種です。

葉物野菜やトウモロコシ、卵黄、柑橘類などに含まれ、黄色やオレンジ色の色素成分として存在しています。

ゼアキサンチンは、ルテインと一緒にコントラスト感度を向上させて、視覚性能によい影響を与える可能性があるといわれています。

油に溶けやすい性質を活かして、炒め物やスープなどで召し上がってみてください。

アントシアニン

水溶性の植物性天然色素で、花や果物の皮などに多く含まれています。

網膜にある物質の再合成を助け、見る力をサポートしてくれる栄養素です。

目を酷使しすぎると、光によって刺激を受け、物質の再合成が間に合わず、視力低下を招くと考えられています。

アントシアニンはブルーベリーのほか、なすやいちご、紫玉ねぎなどにも含まれ、皮に多く存在するため、できるだけまるごと食べましょう。

アスタキサンチン

アスタキサンチンは、エビやカニ、サケ、イクラなどに含まれる天然色素で、目の神経の保護に関わる可能性が示唆されています。

アスタキサンチン6mg/日を4週間摂取したところ、ピントを合わせられる距離幅が摂取前後に有意に変化したという報告があります。

また、目の炎症反応に関わる物質を抑えて、体のめぐりにおける変化も期待されています。

ビタミンA

ビタミンAは「レチノール」とも呼ばれる、脂溶性ビタミンの1つです。

目の機能維持や粘膜の保護、視細胞の光刺激反応などに関わる栄養素で、不足すると、夜盲症や粘膜の乾燥を引き起こす恐れがあります。

レバーやうなぎ、まぐろ、卵黄、にんじんなどに多く含まれ、加熱調理に向いています。

油に溶けやすい性質を持つため、炒め物や揚げ物にして食べるのがおすすめです。

ビタミンC

ビタミンCは抗酸化物質として働き、ビタミンEと協力して目の細胞を守ります。

たくさん摂っても、体外に排出されてしまうため、毎日の摂取が必要です。

パプリカやキウイフルーツ、ブロッコリー、菜の花などに含まれ、水や加熱によって栄養素が失われやすい特徴があります。

その一方で、じゃがいものビタミンCはでんぷんに包まれているため、ゆでても壊れにくく加熱調理にもおすすめです。

ビタミンE

体内の脂質の酸化を抑えて、細胞が傷つくのを防ぐビタミンです。ビタミンEは目の血流も維持してくれます。

また、加齢黄斑変性(AMD)と白内障の初期の患者においては、ビタミンE、亜鉛、銅を混合したサプリメントが視力低下速度を遅らせるために有望であるとの報告が示されています。

ビタミンEはかぼちゃやアーモンド、うなぎ、オリーブオイルなどに含まれ、油との相性がよいため、グラタンやサラダなどにして召し上がってみてください。

亜鉛

亜鉛は、目の毛様体や網膜、脈絡膜に多く存在する栄養素です。

牡蠣や牛肉、鶏肉、カニ、ヨーグルトなどの動物性食品に含まれ、視力障害の進行を遅らせるために役立つと考えられています。

小腸での吸収率は約3割と低く、体に蓄えられないため、不足する可能性もあります。

味覚障害や皮膚炎などの欠乏症を防ぐために、習慣的な摂取を心がけましょう。

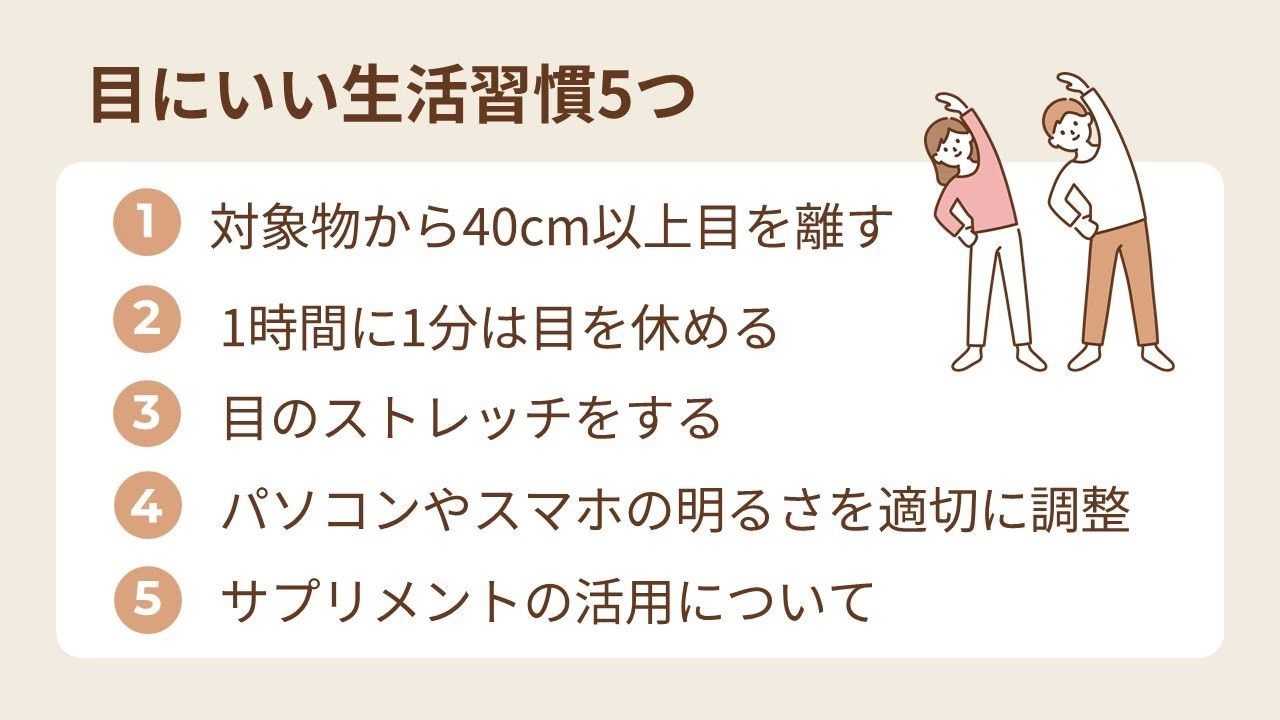

食事以外で目にいい生活習慣5つ

目にいい食べ物と合わせて取り入れられる、目にいい生活習慣を紹介します。

- 対象物から40cm以上目を離す

- 1時間に1分は目を休める

- 目のストレッチをする

- パソコンやスマートフォンの明るさを適切に調整する

- サプリメントの活用について

それぞれ詳しく解説していきます。

対象物から40cm以上目を離す

パソコンやスマートフォンを使う時は、目から40cm以上の距離を取り、近づけすぎないようにしましょう。

近くを見る時は、目の筋肉が緊張状態になるため、疲れやすくなります。

また、目や体に負担をかけない姿勢や環境づくりも大切です。

デスクワークでは椅子に深く腰をかけ、背もたれにしっかりと背を当てて、足裏が床についた姿勢が理想です。

動きやすい椅子を選んだり、机の高さを調整したりして、疲れにくい姿勢になる工夫をしてみましょう。

1時間に1分は目を休める

パソコンやスマートフォンを使って作業する際は、1時間に1〜2分は休息の時間を設け、目を閉じて休むことが推奨されます。

また、画面を見ながら行う作業では、瞬きの回数が減り、目が乾燥しやすくなるといわれています。

そのため、作業中は瞬きを意識するようにして、目の周りの筋肉を時々動かしてみてください。

疲れを感じた時は、両目を覆って目の周りを温めたり、マッサージをしたりするのもよい方法です。

目のストレッチをする

目の疲れを感じた時は、簡単なストレッチも有効です。

目を閉じたあとに大きく開き、目を上下左右に動かします。顔を動かさないように注意して、3回ほど繰り返しましょう。

ストレッチのあとは遠くを見つめたり、首や肩も動かしたりすることで血流がよくなり、気分転換にもなります。

座りながらでもできるストレッチなので、ぜひ試してみてください。

パソコンやスマートフォンの明るさを適切に調整する

パソコンやスマホを使う時は、適切な明るさに調整することで、目への負担を軽減できます。

机の上の照明は300ルクス以上を目安にして、パソコンと部屋の明るさに差が出ないようにしてください。

300ルクスの目安は、食卓や洗面台などで作業しやすい明るさです。

また、パソコンの照度は500ルクス以下を目安に、輝度やコントラストを調整してみましょう。

太陽の光がパソコンの画面などに当たる時は、ブラインドやカーテンをつけると目の負担を軽減できます。

サプリメントの活用について

目に必要な栄養素は、その多くが体に蓄えられず、習慣的な摂取が必要です。

しかし、毎日の食事のなかでバランスよく栄養を補っていくのは難しいため、サプリメントとの併用がおすすめです。

目にいい栄養素がピンポイントで摂れて、食事づくりにかかる時間や負担を軽減できます。

3回の食事を基本にしながら、容量・用法を守って取り入れてみてください。

ひとみケアのためのサプリメントをお探しの方におすすめなのが、眼科医監修のサプリメント「Eyepa」です。

「Eyepa」はオールインワンで、一粒に必要な栄養素がぎゅっと凝縮されています。

厚生労働省が定めた国内有数の工場で製造されており、成分だけでなく、品質にもこだわっているのが特徴です。

また、回数に縛りがなく、初回購入時は特別価格があるため、一度試してみたいという方にもおすすめです。

「スマホを見るのがつらい」「普段から電子機器をよく利用する」という方は、「Eyepa」のトリプルケア処方で”目を守る習慣”を取り入れてみてはいかがでしょうか。

目にいい食べ物とサプリメントの活用で目の健康を維持しよう!

目にいい食べ物を摂ることは、さまざまな目の不調を軽減できる可能性があります。

1つの食材に複数の栄養素が含まれているため、食べ合わせや調理法を工夫すれば、効率よく栄養素を摂取できます。

食習慣や生活習慣をすぐに変えるのは難しいことです。

そんな時には、食事と併用してサプリメントを活用することから始めてみませんか?

目の健康をサポートするサプリメントをお探しの方は、ぜひ眼科医監修のオールインワンサプリメント「Eyepa」をご検討ください。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

あなたへのおすすめ

眼の健康

急に目のピントが合わないときに考えられる病気は?セルフケア方法も解説

「昨日までは何ともなかったのに、急に目のピントが合わなくなって不安」「仕事が忙しく...

眼の健康

ドライアイがひどくなるとどうなる?放置のリスクと今すぐできる予防ガイド

「最近、どうも目がかすんでピントが合いにくい。これって年齢のせい?」「仕事でパソコ...

眼の健康

飛蚊症にルテインは効果がある?ルテインの関わりや目安量・選び方を紹介

「デスクワークや読書などで目を使う活動が多い」「視界に虫や糸くずのようなものが見え...