2025-11-19

スマホの見過ぎは危険?目の奥が痛い原因とセルフケアを徹底解説

「最近、スマホを見ると目の奥がズキズキ痛むんだけど、これって大丈夫なのかな?」

「目の奥の痛みが続いてて、なんだか不安。どうにかして和らげたいけど、どうすればいいんだろう?」

現代社会では、スマホは私たちの生活に欠かせないツールとなりました。しかし便利さの一方で、長時間使用による目への負担が問題視されています。特に「スマホの見過ぎで目の奥が痛い」という悩みを持つ方は少なくありません。

本記事では、スマホの見過ぎで目の奥が痛む原因から、その痛みが示す危険なサイン、放置するリスク、そして今日から始められるセルフケアや生活習慣の改善方法まで、幅広く解説していきます。あなたの目の悩みを少しでも軽くするためのお手伝いができれば幸いです。

目次

- 目の奥が痛いのは危険信号?症状セルフチェック

- 痛みのタイプと併発しやすい症状一覧

- 目の奥の痛みを放置するのは絶対にNG!

- スマホの見過ぎで目の奥が痛くなる5つの原因

- ブルーライトと光のちらつきによる刺激

- 近距離を注視することによる毛様体筋の緊張

- まばたき減少によるドライアイと角膜ダメージ

- 猫背・ストレートネックが招く筋肉の緊張

- 自律神経の乱れや睡眠不足

- 痛みを放置するとどうなる?考えられる眼病リスク

- 眼精疲労の慢性化と視力の低下

- スマホ老眼・内斜視といった症状の進行

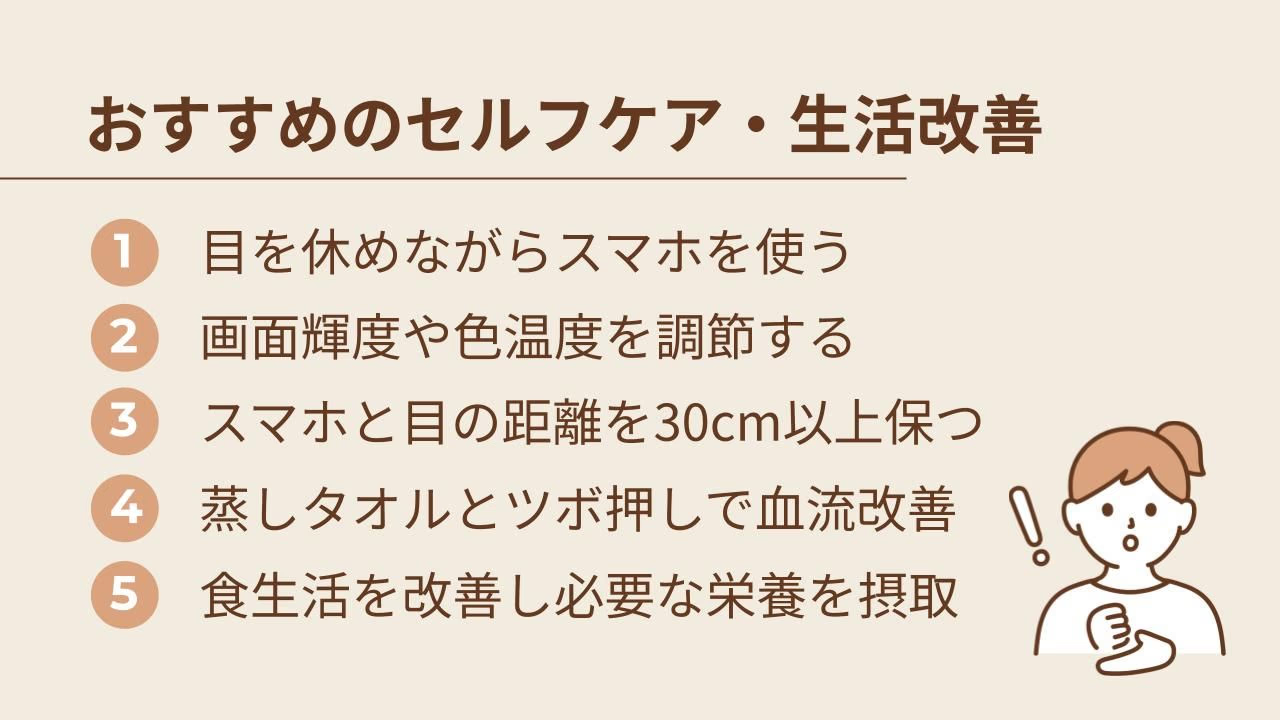

- 今すぐできるセルフケア&生活習慣改善

- 目を休めながらスマホを使う

- 画面輝度や色温度を調節する

- スマホと目の距離を30cm以上保つ

- 蒸しタオルとツボ押しで血流を良くする

- 食生活を改善し目に必要な栄養を摂取する

- 目の疲れをいたわるにはサプリメントがおすすめ!

- 目の疲れに良いと言われる成分はどんなもの?

- オールインワンサプリメント「Eyepa」を試してみませんか?

- 目の奥が痛くなったら、放置せず適切なケアをしよう

この記事に登場する専門家

目の奥が痛いのは危険信号?症状セルフチェック

目の奥に痛みを感じる場合、身体が発している危険信号かもしれません。単なる目の疲れと軽く考えがちですが、放置してしまうと重大な目の病気につながる可能性も潜んでいます。

ここでは、目の奥の痛みと関連している症状などについて解説します。

痛みのタイプと併発しやすい症状一覧

目の奥が痛むという症状は、さまざまな原因によって引き起こされる可能性があり、決して軽く見てはいけません。痛みが深刻な目の病気や、他の身体の不調のサインである場合があるからです。

例えば、以下のような症状や病気が目の奥の痛みと関連している可能性があります。ご自身の症状と照らし合わせながら確認してみてください。

【眼精疲労】

目の使い過ぎだけでなく、近視・遠視・老眼・ドライアイなどが原因で起こる、休息しても回復しにくい目の疲れのことです。目の奥の痛み・しょぼしょぼ感・かすみ・まぶしさ・頭痛・肩こりなどを伴うことがあります。

【緑内障】

多くの場合、初期には自覚症状がほとんどありません。しかし、急激に眼圧が上昇する「急性緑内障発作」を起こすと、激しい目の痛み・充血・目のかすみ・頭痛・吐き気などの症状が現れます。

【閃輝暗点(せんきあんてん)】

突然、視界にギザギザした光が見え、その部分が一時的に見えなくなる症状です。通常10~20分程度で治まりますが、その後に片頭痛が起こることがあります。

脳の血管が急に収縮したり拡張したりすることで神経が刺激され、目の奥に痛みを感じることがあります。吐き気や嘔吐を伴う場合もあります。

【副鼻腔炎】

鼻の周りにある副鼻腔という空洞に炎症が起こる病気です。いわゆる「蓄膿症」もこれに含まれます。風邪のような鼻詰まりや鼻水のほか、目の奥の痛みや頭痛、頬のあたりや眉間の痛みを感じることがあります。

これらの症状に心当たりがある場合は、自己判断せずに早めに眼科や関連する診療科を受診することをおすすめします。

目の奥の痛みを放置するのは絶対にNG!

目の奥の痛みを「いつものことだから」「少し休めば治るだろう」と放置してしまうのは、絶対にやめましょう。

一時的な目の疲れであれば、十分な休息をとることで自然と和らぐことが多いです。しかし、その疲れ目を放置し目を酷使し続けると、単なる疲れにとどまらず眼精疲労に進行してしまう可能性があります。

また、近年問題視されているのが、スマホの長時間利用による「スマホ老眼」です。これは、若い世代でも近くのものにピントが合わせにくくなる症状で、放置すれば進行する可能性があります。

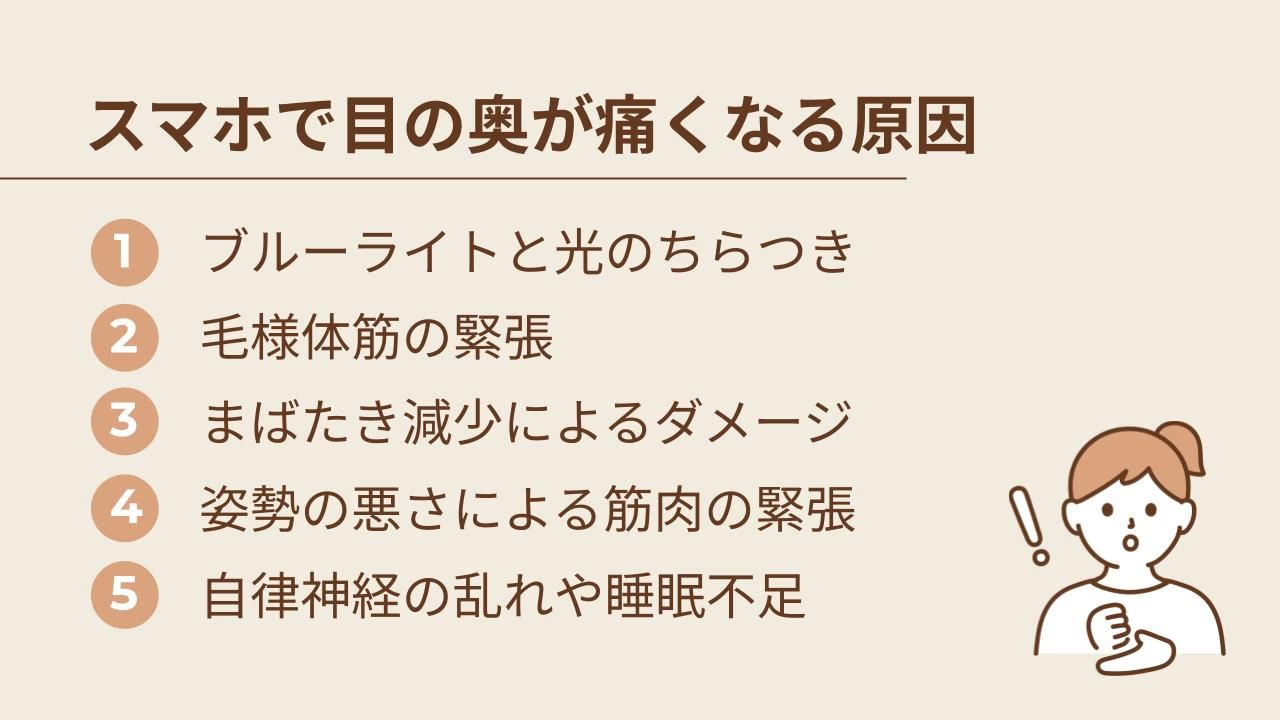

スマホの見過ぎで目の奥が痛くなる5つの原因

なぜスマホを見過ぎると、目の奥が痛くなってしまうのでしょうか。その背景には、スマホならではの特性や、私たちの使い方に起因するいくつかの原因が隠されています。

ここでは、スマホの使い過ぎが引き起こす目の奥の痛みの主な原因として考えられる5つのポイントを解説します。

ブルーライトと光のちらつきによる刺激

スマホの画面から発せられるブルーライトが、目の奥の痛みを引き起こす原因の一つと考えられています。

ブルーライトは、私たちの目で見ることができる光(可視光線)の中でも、特に波長が短く、エネルギーが高い性質を持っています。紫外線に近いエネルギーを持つため、長時間浴び続けると目に負担がかかり、疲れや痛みを感じやすくなるのです。

近年の研究では、ブルーライトが目の表面にある角膜や、さらに奥にある網膜の細胞にまで影響を与える可能性が指摘されています。角膜の一番外側にある角膜上皮細胞は、通常は約1週間で新しい細胞に生まれ変わるのですが、ブルーライトを浴びることで、このサイクルが乱れ、新陳代謝が遅れてしまうかもしれないと言われています。

さらにブルーライトは光の性質上、散乱しやすく、これが画面のちらつきやまぶしさの原因となります。私たちは無意識のうちに、このちらつきやまぶしさに対してピントを合わせようとするため、目が余計に疲れてしまうのです。

近距離を注視することによる毛様体筋の緊張

スマホを使うとき、私たちは無意識のうちに画面と目の距離を近づけてしまいがちです。この「近距離で物を見る」という行為が、目の奥の痛みを引き起こす大きな原因となります。

私たちの目には、カメラのレンズのような役割を持つ「水晶体」という部分があります。そして、この水晶体の厚みを変えることでピントを調節しているのが「毛様体筋」という筋肉です。

遠くを見るとき、毛様体筋はリラックスした状態にあります。しかし近くのもの、特にスマホのように非常に近い距離にある画面を見るときには、毛様体筋がグッと収縮して水晶体を厚くし、ピントを合わせようとします。

スマホを長時間見続けるということは、毛様体筋がずっと緊張しっぱなしの状態が続くということ。筋肉が長時間緊張すれば疲労するように、毛様体筋も疲弊し、目の疲れや奥の痛みとして現れるのです。

このような、パソコンやスマホなどのディスプレイを長時間見続けることによって引き起こされる目の疲れや身体の不調は、「VDT症候群」とも呼ばれています。

まばたき減少によるドライアイと角膜ダメージ

スマホなどの画面に集中しているとき、私たちは無意識のうちにまばたきの回数が普段より減ってしまうと言われています。

まばたきには、涙を目の表面全体に行き渡らせて乾燥を防ぎ、目の表面についた小さなゴミやホコリを洗い流すという大切な役割があります。まばたきの回数が減ると、涙が十分に供給されず、目の表面が乾いてしまうのです。

目が乾くと、しょぼしょぼしたり、かすんだりといった不快な症状が現れるだけでなく、目のバリア機能も低下し、外部からの刺激を受けやすくなります。この状態でまばたきをすると、まぶたとの摩擦で角膜に細かい傷がついてしまうことがあります。

最初は小さな傷でも、そのままスマホを使い続けて目を酷使すると傷が悪化し、目の奥の痛みや異物感、さらには感染症のリスクにもつながりかねません。集中して画面を見ているときこそ、意識してまばたきをすることが、目の健康を守る上で重要です。

猫背・ストレートネックが招く筋肉の緊張

スマホを使うときの姿勢を思い出してみてください。多くの場合、画面を覗き込むように頭を前に傾け、背中が丸まった「猫背」のような姿勢になっていませんか?

この姿勢は、首や肩、背中の筋肉に大きな負担をかけています。特に、頭を前に倒す角度が大きくなるほど、首にかかる負担は増大し、いわゆる「ストレートネック(スマホ首)」と呼ばれる状態を引き起こしやすくなります。

首や肩周りの筋肉が長時間緊張し続けると、血行不良を招き、首や肩だけでなく後頭部や目の周りの筋肉にまで影響を及ぼします。

私たちの後頭部には、頭を支え、視線を安定させるために働く細かい筋肉があります。これらの筋肉は、同じ画面をじっと見続けることで力が入りっぱなしになり、疲労しやすいのです。後頭部の筋肉が疲労すると、目のピント調節機能にも影響が出ることがあり、これが目の奥の痛みや、焦点が合いにくいといった症状につながることがあります。

自律神経の乱れや睡眠不足

自律神経は、私たちの意思とは関係なく呼吸・体温・血圧・消化、そして目のピント調節などをコントロールしている重要な神経です。しかし、目を長時間酷使し続けると、この自律神経のバランスが崩れてしまうことがあります。

自律神経が乱れると、身体にはさまざまな不調が現れます。目の疲れと関連してよく見られるのが、原因不明の倦怠感や疲労感・肩こり・吐き気・イライラ感・頭痛といった「不定愁訴」と呼ばれる症状です。

特に、首の痛みや肩こりは、眼精疲労を訴える方に多く見られます。目につながっている自律神経が首にも通っているため、目の不調が首の筋肉の緊張や痛みとして現れやすいからです。

睡眠不足も同様で、身体全体の不調の原因となるため、必然的に目の疲れにもつながることがあります。

痛みを放置するとどうなる?考えられる眼病リスク

「目の奥の痛みくらい、そのうち治るだろう」と軽く考えて、そのまま放置してしまうのは避けましょう。一時的な疲れ目であれば休息で改善しますが、痛みが続く場合、それは身体が発している重要なサインかもしれません。

ここでは、目の奥の痛みを放置した場合に考えられる、具体的な眼病のリスクについて詳しく解説します。

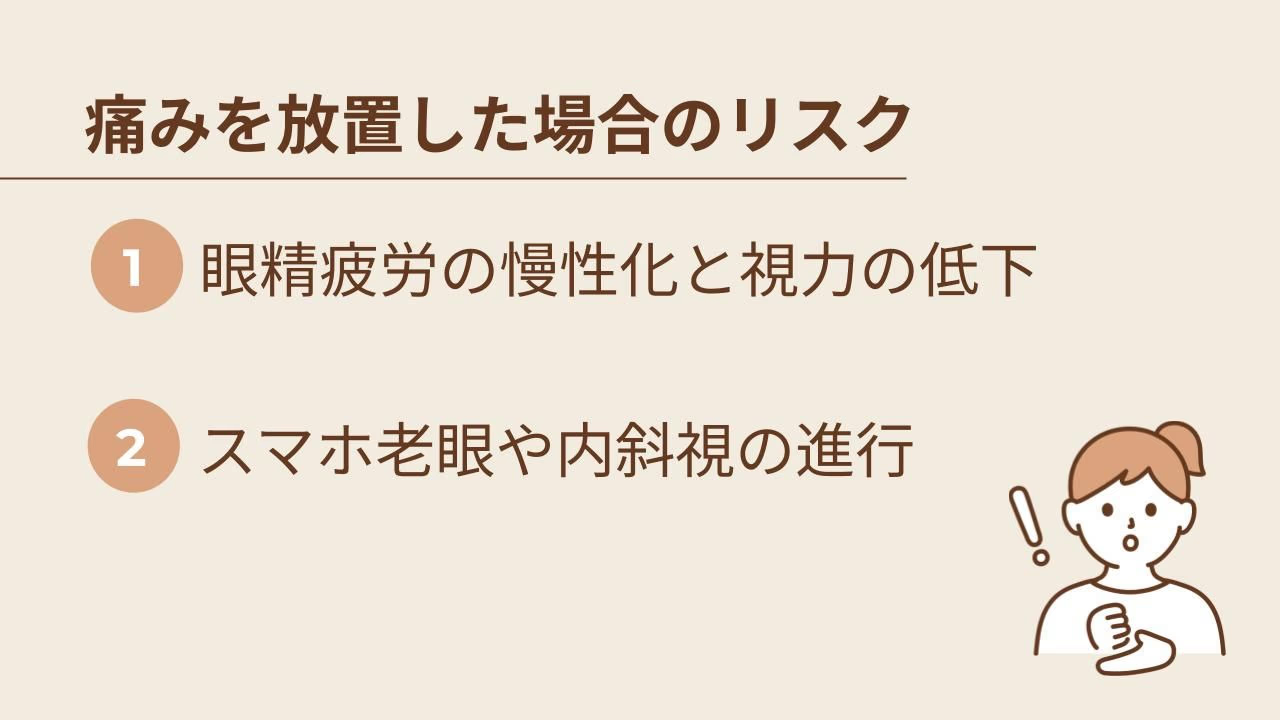

眼精疲労の慢性化と視力の低下

目の奥の痛みを放置してしまうと、まず考えられるのが「眼精疲労」の慢性化です。

単なる「疲れ目」は、十分な休息や睡眠をとれば回復することがほとんどです。しかし眼精疲労は、目を酷使し続けたり、度の合わないメガネを使っていたり、あるいは精神的なストレスなどが原因で、目や全身にさまざまな症状が現れ、休息や睡眠をとってもなかなか回復しない状態を指します。

眼精疲労が慢性化すると、以下のような症状が 慢性的に現れるようになります。

| 場所 | 症状 |

|---|---|

| 目の症状 | 目の奥の痛み、しょぼしょぼ感、かすみ、まぶしく感じる、充血、涙が出る |

| 全身の症状 | 頭痛、肩こり、首のこり、吐き気、めまい、倦怠感など |

これらの症状が日常的に続くようになると、生活の質(QOL)が低下してしまいます。さらに深刻なのは、目に継続的な負担がかかり、ダメージが蓄積することで、視力そのものが低下してしまうリスクがあることです。

最初は一時的な視力低下でも、慢性的な眼精疲労を放置することで、恒久的な視力低下につながる可能性も否定できません。目の奥の痛みを感じたら、それは「これ以上目に負担をかけないで!」というサインかもしれません。早めの対処が重要です。

スマホ老眼・内斜視といった症状の進行

目の奥の痛みを放置することで進行する可能性がある症状として、近年特に注目されているのが「スマホ老眼」と「スマホ急性内斜視」です。

「老眼」というと、一般的には40代半ば頃から自覚し始める方が多いでしょう。しかし「スマホ老眼」は、20代や30代といった若い世代にもかかわらず「手元の文字が見えにくい」「近くのものにピントが合わず、ぼやけて見える」といった老眼と似た症状が現れる状態を指します。

スマホの画面を長時間、至近距離で見続けることで、目のピント調節機能が一時的にうまく働かなくなることが原因と考えられています。初期段階であれば目を休ませることで改善することもありますが、放置して目を酷使し続けると、症状が定着してしまう可能性があります。

一方「スマホ急性内斜視」は、片方の目が内側に寄ってしまう「内斜視」の一種です。スマホやタブレット、携帯ゲーム機などを長時間使用した後に発症するケースが増えています。

内斜視になると片方の目が違う方向を向いてしまうため、物が二重に見える「複視」という症状が現れます。最初は遠くを見たときだけ複視を感じ、すぐに治まることが多いですが、症状が悪化すると、遠くを見ても近くを見ても常に物が二重に見えるようになり、日常生活に支障をきたすことがあります。

今すぐできるセルフケア&生活習慣改善

目の奥に痛みを感じているなら、専門医の診察を受けることが最も重要ですが、同時に日々の生活の中でできるセルフケアや習慣の見直しも大切です。

ここでは、今日からすぐに実践できる目のセルフケア方法や、生活習慣の改善ポイントについて、具体的な方法をいくつかご紹介します。

目を休めながらスマホを使う

スマホの長時間使用が目の疲れや痛みの原因だからといって、完全にスマホを使わないのは現代社会では難しいでしょう。大切なのは、目への負担を意識し、「休ませながら使う」という工夫です。

具体的には、以下のようなことを心がけてみましょう。

- こまめな休憩:連続してスマホ画面を見るのは避け、1時間に10分程度の休憩を挟むようにする。

- 意識的なまばたき:画面に集中していると、まばたきの回数が減りがち。まばたきが減ると目が乾燥しやすくなるため、意識してパチパチとまばたきをするよう心がける。

少しの工夫で、目にかかる負担は大きく変わってきます。スマホと上手に付き合っていくために、ぜひ試してみてください。

画面輝度や色温度を調節する

スマホの画面から発せられる光も、目の疲れや痛みの原因となります。特に、画面が明るすぎたり、ブルーライトが強すぎたりすると、目に負担がかかりやすくなります。そこで、画面の設定を少し見直してみることも、有効なセルフケアの一つです。

【明るさ(輝度)の調整】

画面の明るさは、周囲の明るさに合わせるのが基本です。明るい場所では少し明るめに、暗い場所では暗めに設定しましょう。特に、寝る前に暗い部屋で明るい画面を見るのは、目に強い刺激を与えるだけでなく、睡眠の質にも影響するため避けたいところです。自動で明るさを調整してくれる機能があれば、活用するのもよいでしょう。

【ダークモードの利用】

スマホやアプリによっては、背景を黒基調にする「ダークモード」が選択できます。白い背景の黒い文字よりも、黒い背景の白い文字の方が、画面から発せられる光の総量が少なくなるため、目の負担が軽減される場合があります。

これらの設定を調整するだけで、ずいぶんと目の負担感が変わることもあります。ご自身の見やすい設定を探してみてください。

スマホと目の距離を30cm以上保つ

スマホを使うとき、ついつい画面に顔を近づけて見ていませんか。画面と目の距離が近いほど、目のピント調節を行う毛様体筋には大きな負担がかかり、目の疲れや痛みを引き起こしやすくなります。

理想的なのは、スマホと目の距離を最低でも30cm以上離すことです。30cmというと、だいたい肘を軽く曲げてスマホを持ったくらいの距離感。最初は少し遠く感じるかもしれませんが、意識してこの距離を保つようにしましょう。

文字が小さくて見えにくい場合は、無理に近づけるのではなく、スマホの設定で文字サイズを大きくするなどの工夫をしてみてください。

蒸しタオルとツボ押しで血流を良くする

目が疲れていると感じたとき、目の周りの血行を良くしてあげることも大切です。温めることで血管が広がり、筋肉の緊張が和らぎ、溜まっていた疲労物質が流れやすくなります。

手軽にできる方法としておすすめなのが蒸しタオルです。

- 清潔なタオルを水で濡らし、軽く絞る

- 電子レンジで40秒~1分ほど加熱する(やけどに注意)

- 取り出して、心地よい温かさになったら、閉じたまぶたの上にそっと乗せる

- 5~10分ほど、リラックスして温める

市販のホットアイマスクを利用するのも手軽で便利です。アロマの香りがするものなどもあり、リラックス効果も期待できます。

また、目の周りには、疲れ目に効くとされるツボもいくつかあります。指の腹を使って、気持ち良いと感じる強さで優しく押してみましょう。

食生活を改善し目に必要な栄養を摂取する

目の健康を維持し、疲れを和らげるためには、バランスの取れた食生活を心がけ、目に必要な栄養素を積極的に摂取することも大切です。目の機能維持や疲労回復に役立つとされる栄養素はたくさんありますが、ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。これらの栄養素を意識して、日々の食事に取り入れてみましょう。

| 成分 | 効果 |

|---|---|

| ビタミンA(βカロテン) | 目の粘膜を健康に保ち、暗い場所での視力を助ける。 レバー、うなぎ、緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、小松菜など)。 |

| ビタミンB群(B1、B2、B6、B12) | ビタミンB1は視神経の働きを助け、B2は目の充血や疲れの改善、B6やB12は神経機能の維持に関与する。豚肉、レバー、うなぎ、納豆、乳製品、青魚(さんま、いわしなど)、貝類(しじみ、あさりなど)。 |

| ビタミンC | 目の水晶体や粘膜の健康維持に役立つ。果物(キウイ、いちご、柑橘類など)、野菜(ピーマン、ブロッコリーなど)、いも類。 |

| ビタミンE | 血行を促進し、細胞の酸化を防ぐ抗酸化作用がある。ナッツ類(アーモンドなど)、植物油、かぼちゃ、アボカド。 |

| タウリン | 目の細胞の代謝を促進し、疲労回復を助けると言われている。魚介類(イカ、タコ、貝類、カキなど)。 |

特定の食品ばかりを食べるのではなく、さまざまな食品をバランス良く組み合わせることが重要です。毎日の食事でこれらの栄養素を意識的に摂り入れ、目の健康を内側からサポートしましょう。

目の疲れをいたわるにはサプリメントがおすすめ!

毎日の食事で目に良い栄養素をバランス良く摂ることが理想ですが、忙しい現代人にとって、常に完璧な食事を続けるのは難しいかもしれません。「外食が多い」「忙しくてなかなかバランスを考えられない」といった方も多いのではないでしょうか。

不足しがちな栄養素を手軽に補う方法として、サプリメントを活用するのも一つの選択肢です。目の健康維持や疲労回復に役立つとされる成分を配合したサプリメントが数多く販売されています。

もちろんサプリメントはあくまで食事の補助的な役割ですが、上手に取り入れることで、目のケアをサポートしてくれる可能性があります。詳しく見ていきましょう。

目の疲れに良いと言われる成分はどんなもの?

目の疲れや健康維持をサポートするサプリメントには、さまざまな成分が配合されていますが、中でもよく耳にする代表的な成分をいくつかご紹介します。

| 成分 | 効果 |

|---|---|

| アントシアニン | ポリフェノールの一種。目の網膜にある「ロドプシン」という、光を感じるために重要な役割を担うたんぱく質を助け、再合成を促す。 |

| ルテイン | 目の中の、特に物を見る中心部分である「黄斑(おうはん)」や、レンズの役割をする「水晶体」に元々存在している成分。スマホの画面から発せられるブルーライトや、紫外線などの有害な光を吸収し、目をダメージから守る「天然のサングラス」のような役割を果たす。 |

| アスタキサンチン | 非常に強力な抗酸化作用を持つことで知られており、その力はビタミンEの約1,000倍とも言われている。目のピント調節機能をサポートし、眼精疲労を軽減する効果が期待されている。 |

これらの成分が単独で配合されているサプリメントもあれば、複数の成分が組み合わさって配合されているものもあります。ご自身の目の状態や目的に合わせて、適切な成分が含まれたサプリメントを選ぶことが大切です。

オールインワンサプリメント「Eyepa」を試してみませんか?

数あるアイケアサプリメントの中でも、もし「どれを選んだらよいか分からない」「手軽にバランス良く栄養を摂りたい」とお考えなら、オールインワンサプリメント「Eyepa(アイーパ)」を試してみてはいかがでしょうか。

「Eyepa」は、現代人の目の悩みに寄り添うために、眼科医が監修して開発されたサプリメントです。前述したルテインやアスタキサンチンはもちろんのこと、目の健康維持や疲労回復に役立つとされる成分がオールインワンでバランス良く配合されています。

さらに、安心して続けられるように、品質管理にもこだわっています。医薬品レベルの品質管理基準であるGMPに準拠した国内工場で生産されており、安全性にも配慮されているのが特徴です。

「サプリメントって続けられるか心配」という方のために、お得な定期便でお届け。初回は特別価格で購入でき、2回目以降も割引価格で続けられます。

目の疲れや不調を感じている方は、毎日の食事改善やセルフケアに加えて、「Eyepa」のようなサプリメントを上手に活用して、大切な目の健康をサポートすることを検討してみてはいかがでしょうか。

目の奥が痛くなったら、放置せず適切なケアをしよう

スマホの見過ぎによる目の奥の痛みについて、原因や放置のリスク、具体的なセルフケア方法まで解説しました。

目の奥の痛みは、スマホの画面から発せられるブルーライトや光のちらつき、近距離での注視による筋肉の緊張など、さまざまな要因が複合的に絡み合い発生している可能性があります。

「たかが目の痛み」と放置せず、まずはご自身の症状をよく観察し、本記事で紹介したセルフケアを試してみてください。

日頃から目をいたわる手段として、オールインワンサプリメント「Eyepa」の活用なども考えてみることをおすすめします。

大切な目を守るために、日々の生活習慣を見直し、適切なケアを心がけていきましょう。

この記事に登場する専門家

あなたへのおすすめ

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...

眼の健康

なぜビルベリーは目に良いのか?期待できる効果や組み合わせにおすすめの栄養素

「最近、スマホの文字がぼやけて見えにくくなった気がする」「夕方になると、目の奥が重...

眼の健康

眼精疲労を改善する方法とは?自分でできるさまざまなケアを徹底解説

「最近、夕方になると目が重くて、頭まで痛くなってくる」「週末にゆっくり寝ても、目の...