2026-02-13

糖尿病は認知症を引き起こす?メカニズムや対策をわかりやすく解説

「最近、なんだか物忘れが増えてきた気がする」

「健康診断で糖尿病の気があると言われたけれど、将来、認知症になったりしないだろうか?」

これからの人生を考えたとき、このような不安が頭をよぎる方もいらっしゃるかもしれません。

実は、糖尿病と認知症には、見過ごせない関係があることがわかってきています。

本記事では、糖尿病がなぜ認知症のリスクを高めるのか、そのメカニズムをわかりやすく解説します。さらに、今日から始められる認知症を遠ざけるための生活習慣についても詳しくご紹介します。

最後まで読むことで、漠然とした不安が解消され、前向きな対策を始めるきっかけとなるでしょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

神屋ヒロキ

糖尿病と認知症には関係がある

糖尿病を患っている方はそうでない方と比べて、認知症の中でも最も割合が多い「アルツハイマー型認知症」になるリスクが約1.5倍、脳血管性認知症のリスクが約2.5倍にもなるという報告があります。

糖尿病と認知症には深い関係があり、糖尿病の方が血糖値の高い状態が長く続いてしまうと、脳の機能が少しずつ低下しやすくなるのです。

特に、もともと物忘れなどが気になり始めている方の場合、そこから本格的な認知症へと進んでしまう可能性が高まることも。

また、糖尿病の治療で使われるお薬の影響で、血糖値が下がりすぎてしまう「重症低血糖」を経験すると、これも認知症を引き起こす一因になり得ます。

一方で、認知機能が低下すると、お薬の管理や食事・運動といった自己管理が難しくなり、糖尿病そのものが悪化してしまう可能性も否めません。

大切なのは、低血糖を避けながら血糖値を良い状態で安定させること。これが、糖尿病の管理はもちろん、将来の認知症を予防するための重要な鍵となります。

なぜ糖尿病が認知症と関係するのか

なぜ糖尿病を患っていると認知症になりやすくなってしまうのでしょうか。

その背景には、私たちの体の中で起こるいくつかのメカニズムが関係しています。

ここでは、具体的な理由を3つのポイントに分けて、詳しく見ていきましょう。

高血糖により血管が詰まりやすくなるから

糖尿病が認知症と関係する一つ目の理由は、高血糖の状態が血管にダメージを与え、詰まりやすくしてしまうからです。

私たちの脳は、たくさんの血管を通じて酸素や栄養を受け取ることで正常に活動していますが、血糖値が高い状態が続くと、血管が硬く、もろくなる「動脈硬化」が進んでしまいます。

動脈硬化により血流が滞って脳に十分な酸素や栄養が届かなくなってしまうと、神経細胞が傷ついたり、働きが鈍くなったりして、記憶力や判断力といった認知機能が低下する原因となるのです。

インスリン分解酵素の不足やインスリン抵抗性でアミロイドβが溜まるから

糖尿病は、インスリンが本来通りに働かないことが原因で、血液中を流れるブドウ糖(血糖)が増えてしまう病気です。このことが認知症の発症にも関係しています。

犯人は、アミロイドβと呼ばれる脳のゴミ。認知症の中で最も多い「アルツハイマー型認知症」は、アミロイドβが長年蓄積することが原因の一つと考えられています。

アミロイドβを分解し掃除してくれるのは、インスリン分解酵素。しかし、糖尿病でインスリンが大量に必要になったり、インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」という状態になったりすると、この酵素はインスリンの分解作業で手一杯になってしまいます。

結果としてアミロイドβの分解が進まなくなり、脳の中にゴミがどんどん蓄積し、これが神経細胞を傷つけ認知症の発症につながると考えられています。

糖代謝の異常によって神経細胞にダメージが蓄積するから

三つ目の理由は、血糖値の乱高下が神経細胞そのものに直接ダメージを与えてしまうことにあります。

糖尿病における高血糖の状態はもちろん、治療の過程で起こりうる低血糖の状態も、脳の神経細胞にとっては大きなストレスです。

こうしたダメージは、すぐに目に見える形で現れるわけではありません。しかし、40代、50代から長年にわたって高血糖や低血糖を繰り返していると、たとえ脳梗塞のような大きな血管のトラブルが起きなくても、神経細胞はじわじわと傷つき、破壊されていきます。

このダメージが少しずつ蓄積していくことで、やがて脳全体の機能が低下し、認知症を発症するリスクが高まってしまうのです。

認知症を遠ざける生活習慣:食事編

ここからは、糖尿病と認知症の両方を遠ざけるための具体的な生活習慣について見ていきましょう。

まずは、毎日の生活に欠かせない「食事」です。

認知症のリスクを減らすためには、どのような食事を心がければよいのでしょうか。いくつかのポイントに分けて、詳しく解説していきますので、ぜひ今日からの食生活に取り入れてみてください。

地中海食を意識する

認知症予防に効果が期待できる食事法として、世界的に注目されているのが「地中海食」です。これは、イタリアやギリシャといった地中海沿岸の国々で食べられている伝統的な食事スタイルのことです。

地中海食には、主に次のような特徴があります。

- 1新鮮な果物や野菜をたっぷり使う

- 2肉よりも魚を食べる機会が多い

- 3オリーブオイル、ナッツ、豆類をよく使う

- 4パンやパスタは全粒粉など未精製のものを選ぶ

特に注目したいのが、油として「オリーブオイル」をふんだんに使う点です。中でも、化学的な処理を加えていない「エキストラバージンオリーブオイル」には、脳の健康を守る成分が豊富に含まれており、認知症予防につながる可能性があることが研究で明らかになっています。

いつものサラダ油をオリーブオイルに変えてみるなど、できるところから始めてみてはいかがでしょうか。

糖質や甘いものを控える

認知症を予防する食事を考えるうえで気をつけたいのが、糖質や甘いものの摂りすぎです。糖質を過剰に摂取すると、先ほど解説したように、認知症の原因物質である「アミロイドβ」が脳に溜まりやすくなってしまいます。

また、血糖値が急激に上がるような食事は、インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」を招き、脳細胞が栄養不足に陥って萎縮する原因になることも。

特に注意したい食べ物としては、以下のようなものが挙げられます。

- 1マーガリンやショートニングを使ったお菓子

- 2清涼飲料水や甘い菓子パン

これらは血糖値を急上昇させやすいだけでなく、体にとって良くない油を含んでいることが多いのです。

また、パンや麺類などに含まれる小麦(グルテン)も、人によっては腸に負担をかけ、血糖値の乱高下を引き起こすことがあります。頭がボーッとする感覚がある方は、少し量を控えてみると体調に変化があるかもしれません。

飲酒を控える

お酒の飲み過ぎも、認知症のリスクを高める要因となるため注意が必要です。

アルコールの過剰摂取は、脳を直接傷つけるだけでなく、さまざまな角度から認知症の発症に関わってきます。例えば、アルコールの分解過程でビタミンB1が大量に消費され、脳の神経細胞がエネルギー不足に陥ることも。

お酒が好きな方にとって、きっぱりと禁酒するのは簡単なことではないかもしれませんね。

大切なのは「量を減らす」ことです。例えば、「週に2日はお酒を飲まない休肝日を設ける」「飲むときはゆっくり時間をかける」といった工夫をするだけでも、アルコールによる脳へのダメージを減らすことにつながります。

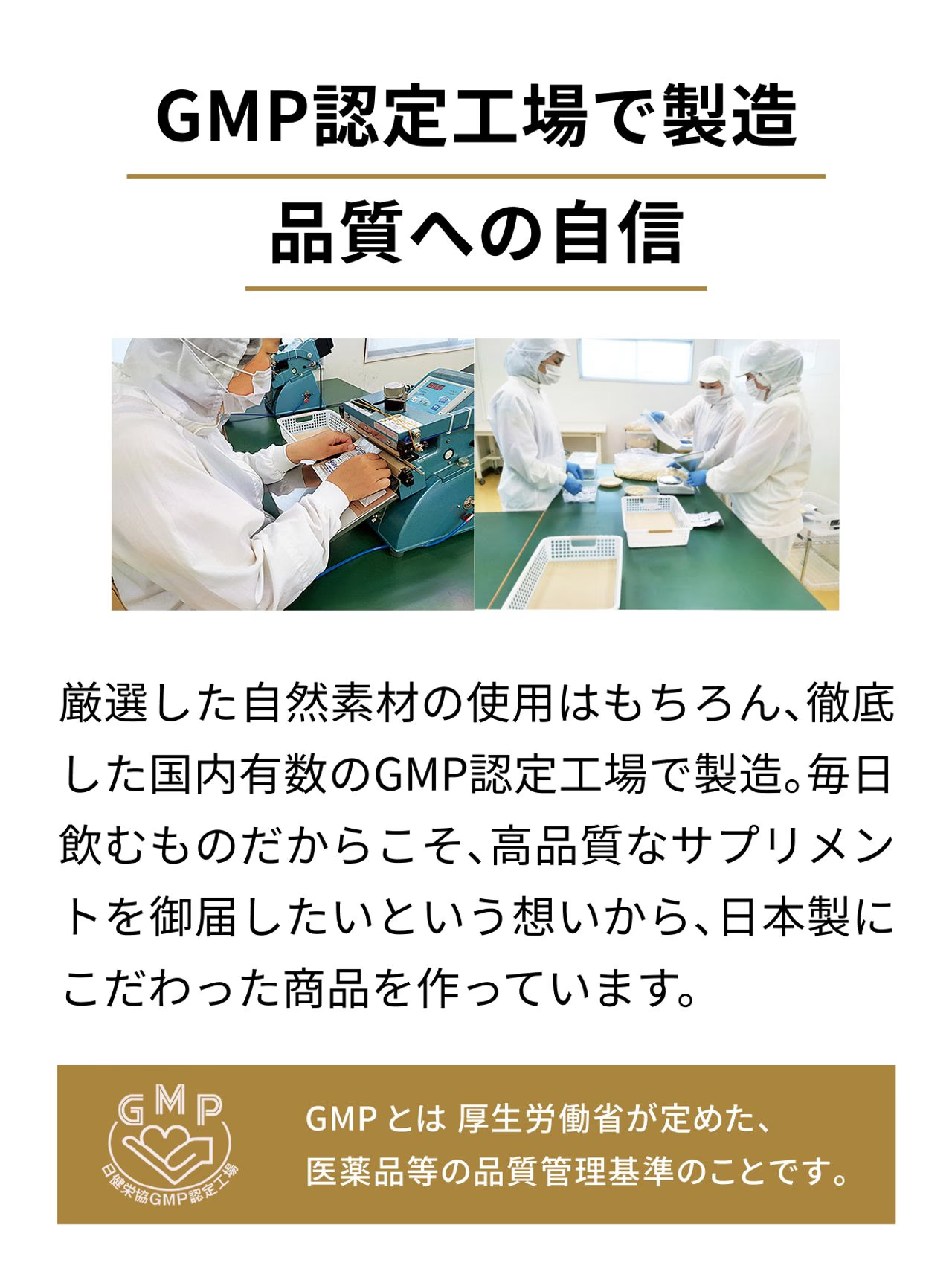

栄養バランスをサポートするオールインワンサプリ「Rimenba」

日々の食事に気をつけるのはとても大切ですが、仕事や家事で忙しいと、毎日完璧な食事を続けるのは難しいものですよね。

そんなとき、手軽に脳に必要な栄養を補給できるのが、知力健康のためのオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」です。

このサプリメントの大きな特徴は、血液循環を良好に保つとされるDHA・EPAや、抗酸化作用があるプラズマローゲンなどもバランス良く含まれている点です。

つまり、脳の神経細胞と血管の両方にアプローチできる、心強い味方といえます。

しかも、脳神経内科医が監修し、20種類以上もの栄養素を厳選して配合しているという専門性の高さも魅力です。

品質管理が徹底されたGMP認定工場で製造されているため、毎日安心して飲み続けられます。

公式サイトではお得な初回割引が用意されており、定期購入によくある「○回継続」といった縛りもありません。実際に飲んでみて「体に合わない」と感じたらいつでも解約できるシステムなので、気軽に試しやすいのも嬉しいポイントです。

手軽に栄養バランスを整えたい方は、ぜひ下のバナーから詳細をチェックしてみてください。

認知症を遠ざける生活習慣:運動・活動編

食事の次に取り組みたいのが、体を動かすことです。適度な運動や日々の活動は、脳の健康を保つ上で欠かせません。

ここでは、認知症対策として日常生活で意識したい活動について、具体的な方法を交えながらご紹介します。

有酸素運動と筋トレをバランス良く組み合わせる

運動は、大きく分けて「有酸素運動」と「筋力トレーニング(筋トレ)」の2種類があります。この2つをバランス良く組み合わせて、糖尿病と認知症の両方に負けない体づくりを目指しましょう。

おすすめの運動習慣については、こちらの記事も参考にしてみてください。

質の高い睡眠を十分にとる

質の高い睡眠を十分にとることも、認知症対策には欠かせません。

私たちの脳は、寝ている間に日中の活動で溜まった老廃物、つまり認知症の原因となるアミロイドβなどを掃除してくれています。睡眠不足が続くと、このお掃除が追いつかず、脳にゴミが溜まりやすくなってしまうのです。

まずは、ご自身に合った睡眠時間を確保しましょう。成人の場合、一般的に6~7時間が目安とされていますが、年齢によっても変化します。

時間だけでなく「質」も大切です。

睡眠の質を向上させるポイントについては、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

禁煙をする

近年の研究により、喫煙は認知症の発症リスクを高める要因であることがわかっています。実際、喫煙経験のある人は、ない人に比べてアルツハイマー病になるリスクが高まるというデータもあります。

なぜタバコが脳に悪いのか、その理由は主に3つ考えられています。

- 1タバコに含まれる有害物質が、体をサビつかせて細胞を傷つける

- 2ニコチンの作用で血管が収縮し、動脈硬化を促進させる

- 3糖尿病や高血圧、呼吸器の病気など、認知症リスクを高めるさまざまな病気を引き起こす可能性がある

自力での禁煙が難しい場合は、専門家のサポートが受けられる「禁煙外来」に相談するのも良い方法です。

積極的に社会参加をする

認知症を遠ざけるためには、人や社会とのつながりを持ち続けることも大切です。

定年退職や子どもの独立などを機に、人との交流が減ってしまうと、脳への刺激が少なくなり、認知機能が低下しやすくなることが知られています。地域の活動や趣味のサークル、ボランティアなどに積極的に参加し、人と会話する機会を増やしましょう。

また、外に出かけることで自然と活動量が増え、運動不足の解消や糖尿病の予防にもつながります。

糖尿病は認知症を引き起こす恐れあり!日々の健康維持で対策しよう

糖尿病により高血糖になったりインスリンが十分に機能しなくなったりすると、血管や神経細胞がダメージを受け、認知症のリスクが高まるといわれています。

糖尿病と認知症のリスクを低減するには、「健康的な食事」「適度な運動」「質の良い睡眠」「禁煙」「社会参加」が大切です。

日々の生活習慣を見直し、血糖コントロールを意識しましょう。

食事だけで必要な栄養をすべて摂るのは大変・・・と感じる方は、必要な栄養素を手軽に補給できるオールインワンサプリ「Rimenba(リメンバ)」を試してみてはいかがでしょうか。

脳神経内科医が監修した20種類以上の栄養素が、脳の神経と血管の両方にアプローチ。GMP認定工場で製造されている安心感に加え、初回はお得な価格で、いつでも解約可能なので気軽に始められます。

毎日の健康習慣の心強いパートナーとして、ぜひお試しください。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

神屋ヒロキ

執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...