2025-11-19

ピント調節や視力回復を助ける目薬の選び方!目薬以外の対処法もある?

スマートフォンやパソコンを長時間使っていて、「最近目のピントが合いにくい」と感じることはありませんか?目の見えづらさは加齢による変化だけでなく、日々の生活習慣の影響も受けやすいとされています。

そこで今回は、ピント調節をサポートしたい方に向けて、目薬の選び方や、目薬以外のケア方法についてご紹介します。快適な視界を保つために、自分の目の状態に合った方法を見つけてみましょう。

なお、目の健康維持を意識するうえでは、眼科医監修のサプリメント「Eyepa(アイーパ)」を日々のケアに取り入れてみるのもおすすめですので、ぜひご検討ください。

この記事に登場する専門家

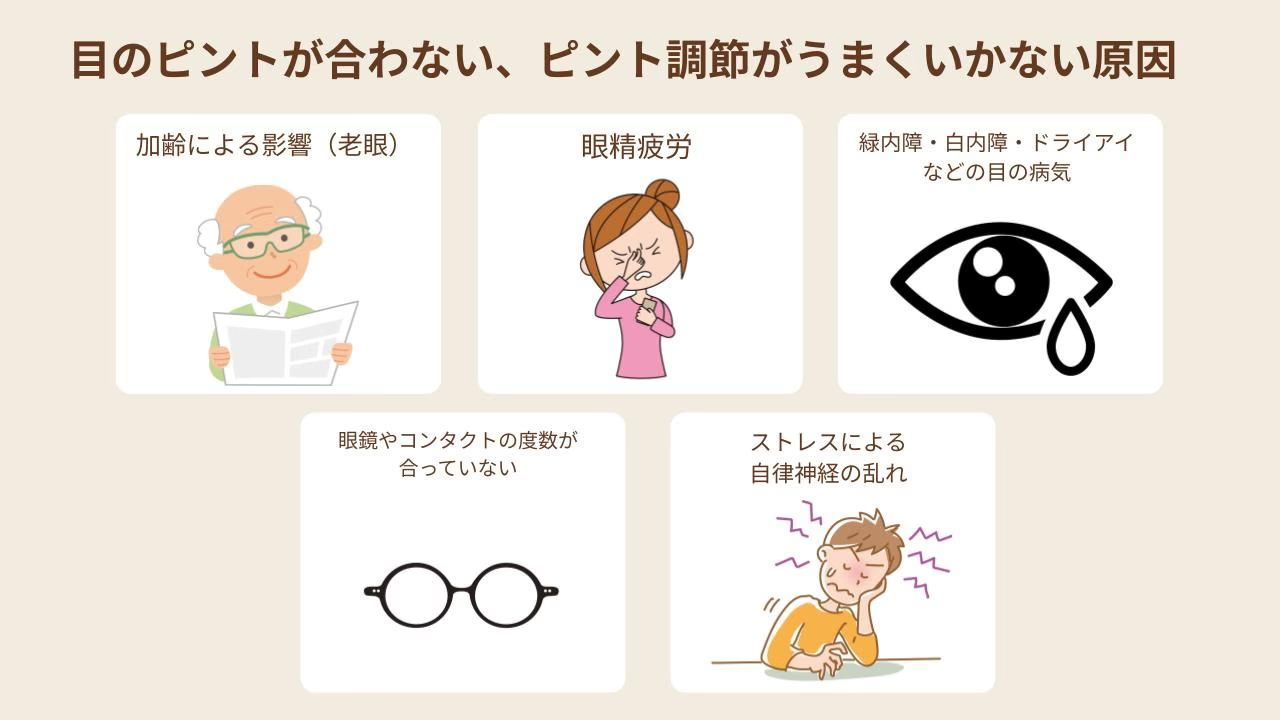

目のピントが合わない、ピント調節がうまくいかない原因

目のピントが合いづらくなる背景には、加齢だけでなく日常生活や体調の影響も関係しています。ここでは、以下の原因について解説します。

- 加齢による影響(老眼)

- 眼精疲労

- 緑内障・白内障・ドライアイなどの目の病気

- 眼鏡やコンタクトの度数が合っていない

- ストレスによる自律神経の乱れ

加齢による影響(老眼)

40代を過ぎた頃から、近くの文字が見えにくくなる「老眼」の症状が少しずつ現れ始めます。これは、毛様体筋の柔軟性が低下し、ピントを調節する力が衰えることが主な要因とされています。

そのため、近くを長時間見た後に遠くがぼやけたり、ピントの切り替えに時間がかかったりすることがあります。特に夕方以降は筋肉の疲労も重なり、より見えにくさを感じやすくなります。

老眼は加齢による自然な変化ですが、適切なケアを行うことで日常生活での見えにくさをやわらげることが可能です。ピント調節をサポートする成分が配合された目薬を使用するのも、1つの選択肢となります。

眼精疲労

パソコンやスマートフォンを長時間使用すると、目のピント調節に関わる筋肉が緊張しやすくなり、焦点が一定の距離に固定されやすくなります。その影響で、近くを見続けた後に遠くがぼやけるといった、ピント調節の負担を感じやすくなります。

また、作業中はまばたきの回数が減る傾向にあり、目の乾燥が進んでドライアイを引き起こすこともあります。眼精疲労が積み重なり、目のかすみや痛みに加えて、肩こりや頭痛、吐き気といった全身の不調につながることがある点にも注意が必要です。

眼精疲労については以下の記事でも解説していますので、参考にしてみてください。

緑内障・白内障・ドライアイなどの目の病気

緑内障や白内障、ドライアイといった目の病気も、ピントの調節がしづらくなる一因と考えられています。例えば緑内障では、視神経に障害が生じることで視野が欠けたり、かすみが進んだりし、焦点が合いにくくなることがあります。

白内障では、水晶体の濁りにより視界がぼやけ、光がまぶしく感じられるため、ピントが定まりにくくなることがあります。また、ドライアイでは涙の分泌や質の低下によって角膜が乾燥し、視界がゆらぐほか、眼の疲れを感じやすくなることもあるでしょう。

これらの症状は進行すると見え方に影響することがあるため、早めの眼科受診を心がけ、必要に応じて医師の指導のもとで適切なケアを行うことが大切です。

緑内障やドライアイについては以下の記事でも解説していますので、参考にしてみてください。

眼鏡やコンタクトの度数が合っていない

眼鏡やコンタクトの度数が合っていない場合、目が常にピントを合わせようと過剰に働き、調節機能に負担がかかることがあります。近視・遠視・乱視などの度数が強すぎたり弱すぎたりすると、視界がぼやけやすくなり、長時間の使用によって目の疲れを感じやすくなることがあるでしょう。

特に片方の目だけ度数が合っていない場合には、脳が両目の焦点を無理に補正しようとするため、さらに疲労が進む可能性もあります。こうした状態を放置すると、慢性的な眼の不調につながるおそれがあるため、眼鏡やコンタクトを使用している方は、定期的に視力検査を受けましょう。

ストレスによる自律神経の乱れ

ストレスや疲労が積み重なると、自律神経のバランスが崩れやすくなり、それがピント調節機能に影響を及ぼすことがあります。特に交感神経が優位な状態では、目の筋肉が緊張しやすく、遠くと近くの切り替えがスムーズにいかなくなることもあります。

さらに、睡眠不足や不規則な生活も影響を与える要因とされており、目のかすみや視界のゆらぎを感じる場合もあります。こうした不調を防ぐためには、日頃から十分な休息をとり、ストレスをため込まないような生活を意識することが大切です。

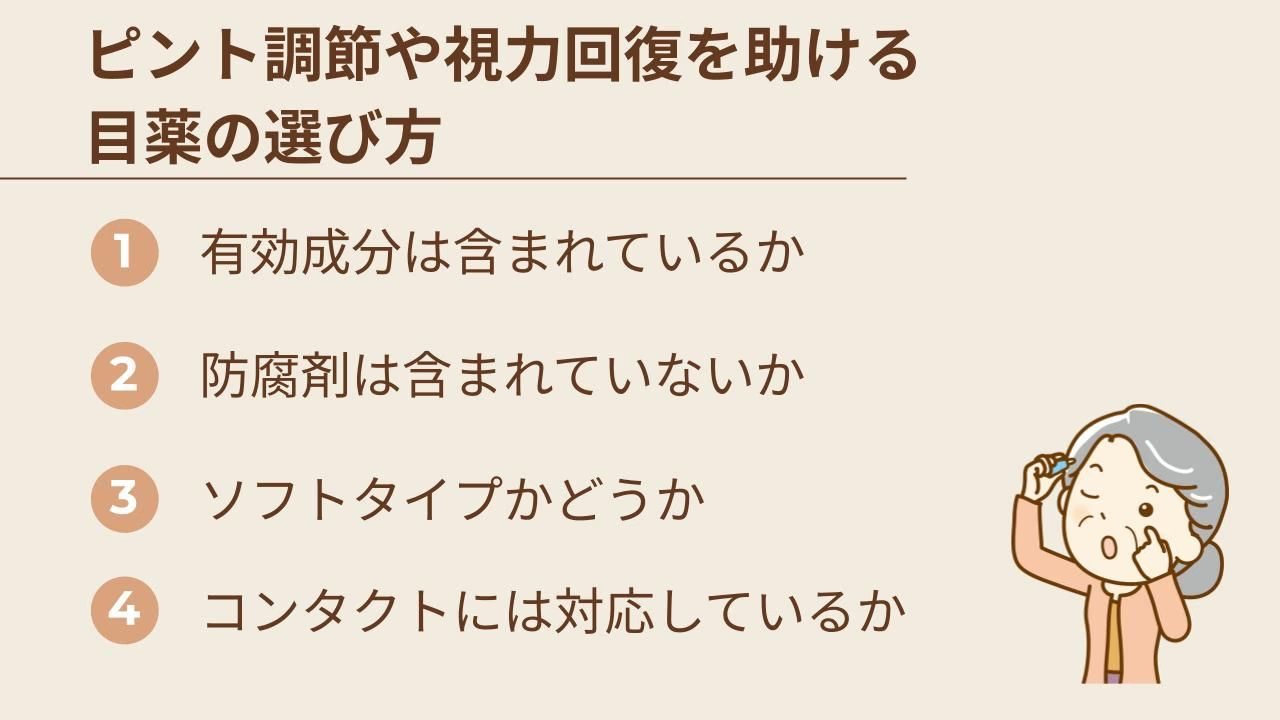

ピント調節や視力回復を助ける目薬の選び方

ピント調節や視力回復を助ける目薬を選ぶ際は、以下のポイントを参考にするとよいでしょう。

- 有効成分は含まれているか

- 防腐剤は含まれていないか

- ソフトタイプかどうか

- コンタクトには対応しているか

それぞれ詳しく解説します。

求める成分が含まれているか

目のピント調節をサポートしたいときは、目的に合った成分が配合されているかを確認することが大切です。例えば、毛様体筋の働きを補助するとされるネオスチグミンメチル硫酸塩や、視神経をサポートするとされるビタミンB12は、かすみ目や疲れ目の対策として用いられることがあります。

また、タウリンやL-アスパラギン酸カリウムなどは、目の疲労感や血流への関与が期待される成分です。さらに、角膜の健康維持に関わる栄養素としてビタミンAが挙げられることもあります。

なお、配合されている成分は製品によって異なるため、自身の状態や目的に合わせて成分表示を確認するようにしましょう。

防腐剤は含まれていないか

長期間にわたって目薬を使用する場合は、防腐剤の有無にも注目したいところです。例えば、ベンザルコニウム塩化物などの防腐剤は、角膜に刺激を与える可能性があり、目の乾きやかすみを感じる一因となることがあります。特に目のコンディションが不安定なときは、こうした成分の影響を受けやすくなることがあるため、注意が必要です。

防腐剤を避けたい場合は、「防腐剤フリー」や「防腐剤無添加」と記載された製品を選ぶとよいでしょう。また、使い切りタイプの目薬も、選択肢の1つとして検討してみてください。

ソフトタイプかどうか

目薬を選ぶ際には、ソフトタイプかどうかも1つの判断材料になります。特にピント調節機能をサポートしたい場合には、刺激が少ないとされるソフトタイプがおすすめです。

メントールやカンフルなどの清涼感のある成分が含まれていない製品は、目にやさしい使用感が特徴とされ、長時間の使用でも負担を感じにくいといわれています。ドライアイや眼精疲労を感じやすい方にとっても、使用感の穏やかさは選ぶ際の1つの基準になるでしょう。

「マイルド」「しみにくい」などの表示がある製品を参考にしながら、目の状態に合わせて選ぶことが大切です。

コンタクトに対応しているか

コンタクトレンズを装着している場合も、目薬の選び方に注意が必要です。製品によっては、レンズに影響を与える成分が含まれていることがあり、特にソフトコンタクトは成分を吸着しやすい性質があるため、より慎重に選ぶ必要があります。

基本的には、「コンタクト装着時も使用可」や「ソフトコンタクトにも対応」などと記載された製品の中から選ぶようにしましょう。ただし、装着中の使用に適さないタイプもあるため、使用前にはパッケージや添付文書の注意事項を必ず確認してください。

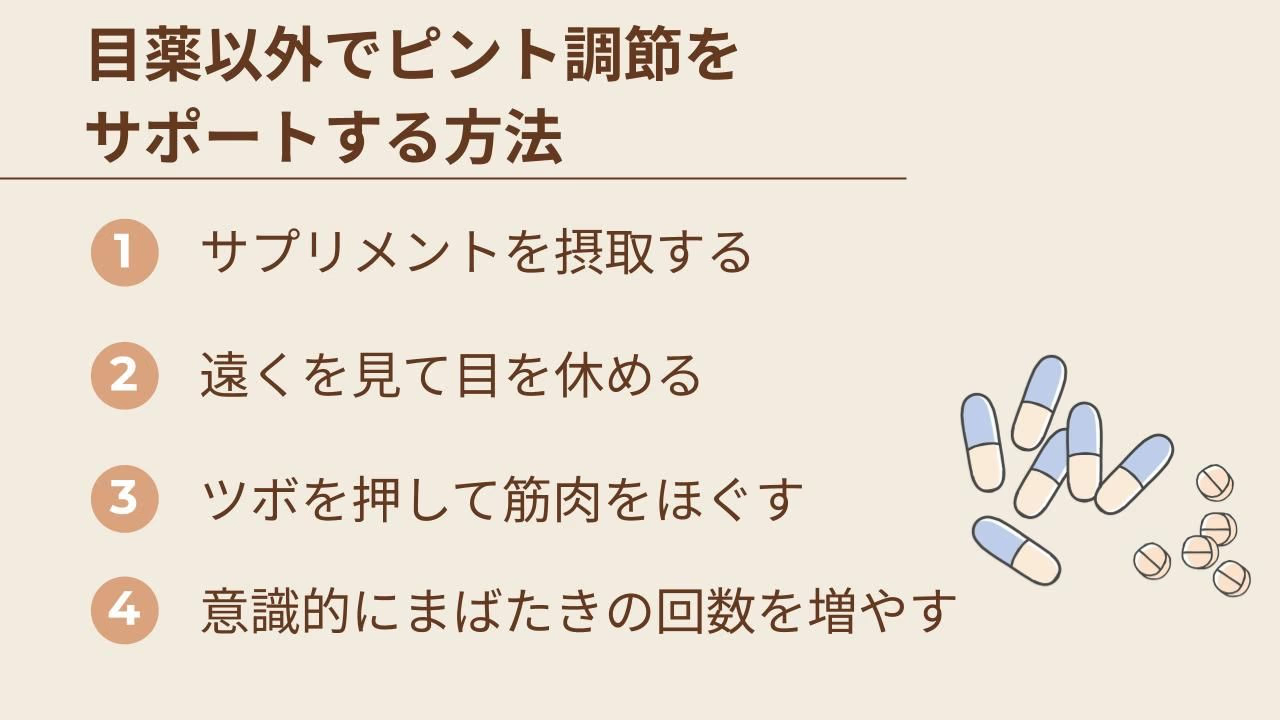

目薬以外でピント調節をサポートする方法

目薬以外にも、ピント調節をサポートする方法はいくつかあります。手軽にできるものも多いため、以下のことを日常に取り入れてみましょう。

- サプリメントを摂取する

- 遠くを見て目を休める

- ツボを押して筋肉をほぐす

- 意識的にまばたきの回数を増やす

それぞれ詳しく解説します。

サプリメントを摂取する

ピント調節機能をサポートしたいときは、目に必要とされる栄養素を効率よく補えるサプリメントを取り入れてみてください。例えば、アスタキサンチンは毛様体筋の疲労感をやわらげる働きが期待されており、ビルベリーに含まれるアントシアニンは、目の負担を軽減する目的で用いられることがあります。

また、ルテインやゼアキサンチンは光刺激から目を保護する役割があるとされ、ビタミンA・C・Eは角膜や網膜の健康維持に関わる栄養素として知られています。さらに、ペンタデシルやメグスリノキ、亜鉛などを配合した製品もあり、ピント調節のサポートに加え、目全体のコンディションを整える目的で選ばれることもあります。

遠くを見て目を休める

長時間スマートフォンやパソコンを使用した後は、意識的に遠くを見ることで、目への負担を軽減しやすくなります。特に「20-20-20ルール」と呼ばれる方法が知られており、20分ごとに20秒間、約6メートル(20フィート)先を見ることで、ピント調節に関わる毛様体筋がリラックスしやすくなるとされています。

ツボを押して筋肉をほぐす

目のピント調節に関わる筋肉をやわらげたいときは、ツボ押しを取り入れてみるのも1つの方法です。目頭の内側にある「晴明(せいめい)」、眉頭の「攅竹(さんちく)」、こめかみの「太陽(たいよう)」、首の後ろにある「風池(ふうち)」などのツボを、指の腹でやさしく5秒間ほど押す動作を3回ほど繰り返すと、血の巡りが促され、筋肉のこわばりがゆるみやすくなるとされています。

特にスマートフォンやパソコンを長時間使用した後の目の疲れを感じる場面では、こうしたケアが助けになることもあるでしょう。ツボの位置がはっきりわからない場合は、その周囲を軽くもみほぐすだけでもリラックスにつながります。日常的に取り入れやすいセルフケアの1つです。

意識的にまばたきの回数を増やす

パソコンやスマートフォンを長時間使用していると、まばたきの回数が自然に減り、目が乾きやすくなります。乾燥が進むと角膜に負担がかかり、ピントの調節もしづらくなることがあるため、意識的にまばたきを増やすことが大切です。

1分間に20回ほどを目安にまばたきを行うほか、目をギュッと閉じてからゆっくり開く動作を数回繰り返すと、目のまわりの筋肉がゆるみやすくなり、見え方が安定しやすくなるといわれています。乾燥対策の一環としても取り入れやすく、目のかすみや疲れを感じやすい方にとっては、日常的なケアとして役立つ習慣の1つです。

ピント調節をサポートするサプリなら眼科医監修の「Eyepa」がおすすめ

ピント調節のサポートを意識したい方は、眼科医監修のオールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」を検討してみてください。ビルベリーエキスやルテインなどが配合されており、いずれも目の健康維持に関わる成分として知られています。特にルテインは、光刺激に対する保護が期待される成分の1つです。

さらに、アスタキサンチンやビタミンA・C・E、亜鉛などもバランスよく配合されており、日常生活で目を酷使しがちな方にとって取り入れやすい組み合わせといえるでしょう。

眼の健康を守る10種類以上成分がオールインワンで配合されているため、目の疲れ、ぼやけ、乾燥など、複数の眼の悩みにアプローチできます。眼科医監修であり、国内有数のGMP認定工場で製造されているため、サプリメントに安全性を求める方にもおすすめです。

ピント調節の不調を感じている場合は、日常のケアとして目薬だけでなく、栄養補助としてオールインワンサプリメント「Eyepa」の活用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

目薬やサプリを活用して目の健康維持をサポートしよう!

ピント調節の不調を感じたときは、目薬やサプリメントを上手に取り入れることで、目の負担をやわらげやすくなるとされています。特に、毛様体筋の働きを支えるとされる成分や、目の疲れに関与する栄養素を補うことで、すっきりとした見え方の維持をサポートできる可能性があります。

さらに、目の健康を意識して、生活習慣とあわせてケアを続けることで、快適な視界を保つ助けになるでしょう。本記事を参考に、自身の目の状態に応じて、無理のない範囲で取り入れてみてください。

目のピント調整機能をサポートするサプリメントをお探しの方におすすめなのが、眼科医監修のオールインワンサプリメント「Eyepa」です。無添加にこだわり、国内有数のGMP認定工場で製造されています。

定期購入ですが回数縛りがないため、合わないと感じたらすぐに解約できます。初回は限定価格で購入可能ですので、手軽に目に必要な栄養素を摂取したい方は、ぜひ一度お試しください。

この記事に登場する専門家

あなたへのおすすめ

眼の健康

【管理栄養士監修】アスタキサンチンの効果とは?目・脳・肌への働きと正しい摂り方

「アスタキサンチンって、本当に目の疲れに効くの?」「アスタキサンチンが多い食べ物を...

眼の健康

パソコン作業で目が疲れるときの対策とは?視力を守るセルフケアを徹底解説

「以前は一日中モニターを見ていても平気だったのに、最近は夕方になると目がしょぼしょ...

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...