2025-11-19

目が悪くなる原因とは?避けるべき習慣や生活改善のポイントまで徹底解説

「最近、なんだか手元の文字がぼやけるし、遠くも前より見えづらい気がする……」

「うちの子も目が悪いんだけど、これって遺伝?そもそも、どうして目は悪くなるんだろう?」

年齢を重ねるにつれて、ご自身の目の変化に戸惑いを感じていたり、お子様の視力について心配になったりしていませんか。かつてのクリアな視界が失われ、日常生活に不便を感じ始めると、将来への不安も募りますよね。

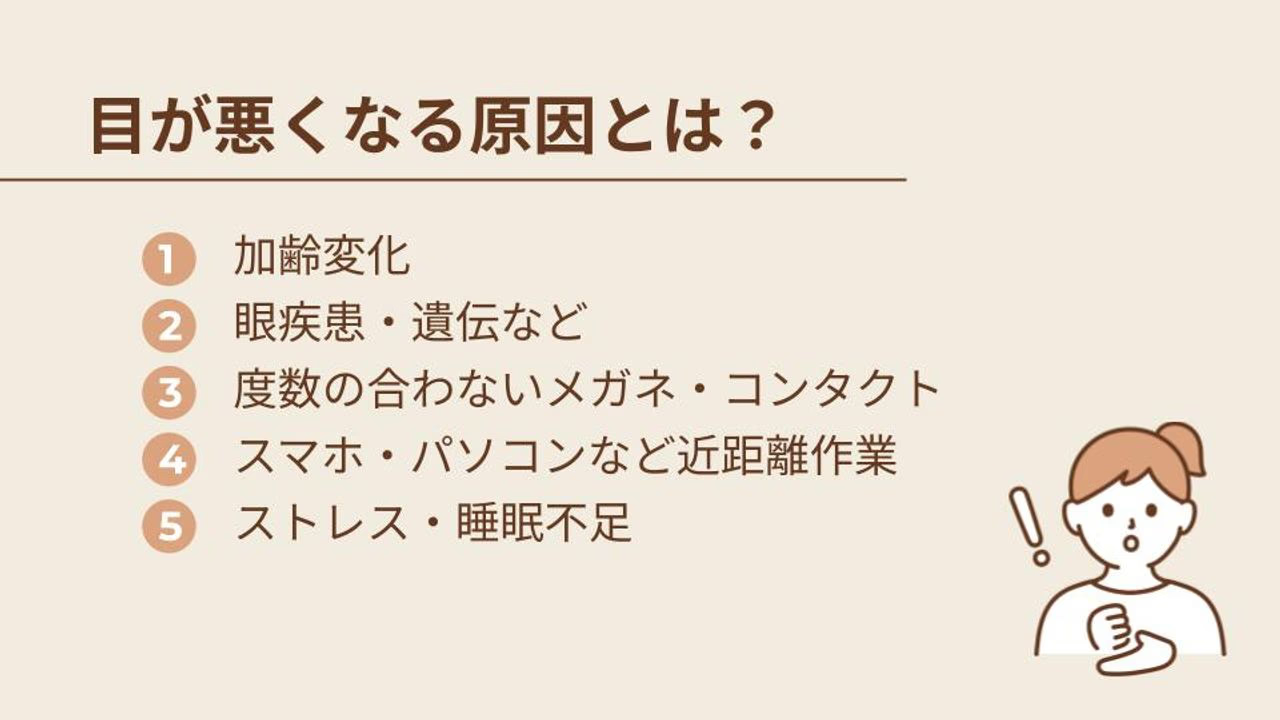

実は、目が悪くなる原因は一つではありません。加齢や病気、何気ない生活習慣まで、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

本記事では、目が悪くなる原因を多角的に掘り下げ、今日からできる対策や、視界の健康をサポートするための栄養素について詳しく解説します。最後までお読みいただくことで、ご自身とご家族の目の健康を守るための具体的なヒントが見つかるはずです。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

Webライター

神屋ヒロキ

目が悪くなる原因とは?

「目が悪い」と一言でいっても、その状態は大きく2つに分けられます。

一つは、ピントがうまく合わなくなる「屈折異常」です。屈折異常には、以下のような種類があります。

- 1近くが見えにくい「遠視」

- 2遠くが見えにくい「近視」

- 3物が二重に見えたりぼやけたりする「乱視」

もう一つは、白内障や緑内障といった「目の病気」によるものです。

どちらも視界がクリアでなくなるという点では同じですが、その背景にある「目が悪くなる原因」は異なる場合もあります。

ここからは、なぜこのような状態に陥ってしまうのか、主な原因を一つひとつ見ていきましょう。ご自身の症状と照らし合わせながら、原因を探ってみてください。

加齢変化

年齢を重ねると身体のあちこちに変化が現れるように、目もまた例外ではありません。加齢が目が悪くなる原因の代表格であるのは、目のピント調節機能や各組織が少しずつ衰えてくるからです。

私たちの目は、レンズの役割を持つ「水晶体」で光のピントを合わせ、その光が目の奥にあるスクリーン「網膜」に届くことで物を見ています。しかし、年齢とともにこの仕組みに変化が生じます。

- 1若い頃は柔らかかった水晶体が硬くなり、ピントを調節がしにくくなる

- 2網膜の血管が脆くなるなど、目の各パーツそのものが老化する

こうした加齢による変化に、紫外線、食生活の乱れ、喫煙といった長年のストレス要因が加わることで、体全体の衰えと同じように、目の機能が低下し、さまざまな不調が現れやすい状態になるのです。

眼疾患・遺伝など

急に見えにくくなった、文字が読みづらいといった症状は、目の病気が隠れているサインかもしれません。視力低下は両目に起こることもあれば、片目だけに現れることもあり、その背景には治療が必要な眼疾患が潜んでいる可能性があります。

特に注意したいのが、急激な視力低下です。

考えられる主な病気には、以下のようなものがあります。

- 1白内障:レンズの役割をする水晶体が白く濁る病気

- 2緑内障:眼圧によって視神経が傷つき、視野が狭くなる病気

- 3網膜剥離:目の奥の網膜が剥がれてしまう病気

これらは、目が悪くなる原因の中でも特に深刻なケースです。

緑内障は日本の失明原因の1位であり、覚症状がないまま進行することが多いため、早期発見が重要です。網膜剥離は、強い近視の方に起こりやすい傾向があります。

また、親が強い近視の場合、子どもも近視になりやすいという遺伝的な要因も指摘されています。

休息をとっても改善しない視力低下は、単なる疲れ目と自己判断せず、早めに眼科を受診しましょう。

度数の合わないメガネ・コンタクトの使用

「まだ見えるから」と、度数が合わなくなったメガネやコンタクトレンズを使い続けていませんか? 実はその習慣が、知らず知らずのうちに目に負担をかけ、目が悪くなる原因を作っている可能性があります。

私たちの目は、近くを見るときには目の筋肉(毛様体筋)を緊張させてピントを合わせ、遠くを見るときには筋肉を緩めています。

しかし、例えば近視用のメガネは遠くにピントが合うように作られているため、そのメガネをかけたままスマホや読書など近くの作業を長時間続けると、目は常に無理やり筋肉を緊張させている状態になってしまいます。

この緊張状態が続くと、眼精疲労が蓄積し、ピント調節機能そのものがうまく働かなくなってしまうのです。結果として、さらに近視が進行してしまうという悪循環に陥りかねません。

見え方に少しでも違和感を覚えたら、面倒くさがらずに眼科や眼鏡店で視力を測定し、今の自分に合った適切な度数のものを使用することが、目の健康を守るうえで大切です。

スマホ・パソコンなど近距離作業

現代の生活に欠かせないスマートフォンやパソコンですが、これらを長時間見続けることは、目が悪くなる原因として大きな割合を占めています。

その最大の理由は、画面との距離の近さにあります。

本来、リラックスしているはずの目の筋肉は、近くの物にピントを合わせるために、ぐっと緊張しなければなりません。デスクワークやスマホ操作で何時間も画面を見続けるということは、その間ずっと目が筋トレをしているようなもの。

筋肉が疲労困憊し、ピント調節機能が一時的に低下する「スマホ老眼」と呼ばれる状態に陥ることもあります。

さらに、多くのデジタルデバイスの画面から発せられるブルーライトは、目のちらつきや眩しさの原因になるだけでなく、睡眠の質を低下させる一因ともいわれています。良質な睡眠は目の回復にとって不可欠です。

便利なツールと上手に付き合っていくためには、意識的に目を休ませる時間を設けることが、これまで以上に重要になっているのです。

ストレス・睡眠不足

精神的なストレスや睡眠不足も、目が悪くなる原因と密接に関わっています。心と体の健康が連動しているように、心の状態は目のパフォーマンスにも影響を与えるのです。

過度なストレスや慢性的な睡眠不足は、体の調子を整える自律神経のバランスを乱してしまいます。自律神経が乱れると、次のようなことが起こりやすくなります。

- 1血行不良で目に十分な酸素や栄養が届きにくくなる

- 2涙の分泌量が低下し、目が乾きやすくなる(ドライアイ)

こうした状態は、物を見る認識スピードの低下や、凹凸を見分けるコントラスト感度の低下にもつながります。なんだか仕事がはかどらない、物がぼんやり見えると感じる日は、もしかしたら心や体の疲れが目にサインを送っているのかもしれません。

目の健康を保つためにも、リラックスできる時間を確保し、質の良い睡眠を心がけることが大切です。

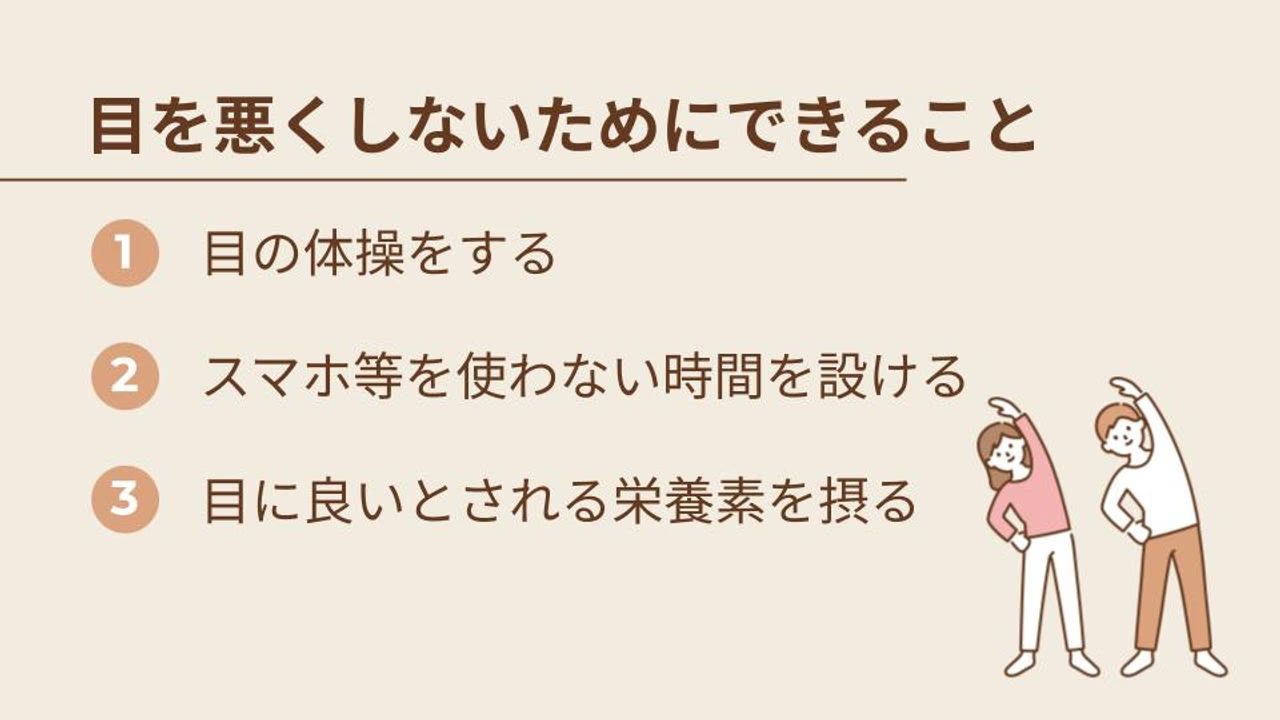

目を悪くしないためにできること

加齢や病気など避けられない部分もありますが、日々の生活習慣を見直すことで、目の負担を軽減し、不調の進行を緩やかにできる可能性があります。

ここからは、視界の健康を維持するために、今日からご自宅で手軽に始められるセルフケアの方法を具体的にご紹介します。できることから一つずつ取り入れて、大切な目をいたわってあげましょう。

目の体操をする

長時間同じ距離を見続けることで凝り固まった目の筋肉をほぐすには、簡単な「目の体操」が効果的です。

仕事や家事の合間に、ほんの数分でできる簡単な動きを試してみましょう。

意識的なまばたき

ぎゅっと目を閉じて、パッと大きく開く。これを数回繰り返します。目の周りの筋肉がほぐれて血行が良くなるだけでなく、涙の分泌も促され、ドライアイの予防にもつながります。

眼球ぐるぐる体操

顔は正面を向いたまま、視線だけを動かして、できるだけ大きな円を描くように眼球を回します。時計回りに3周、反時計回りに3周ほど、ゆっくり行いましょう。外眼筋をしっかり動かすことができます。

遠近体操法

親指を顔の前に立て、指先にピントを合わせます。次に、窓の外の景色など、遠くにあるものにピントを合わせます。これを10回ほど繰り返すことで、毛様体筋が刺激され、ピント調節機能のストレッチになります。

これらの体操は、即効性があるわけではありませんが、毎日コツコツ続けることが大切です。疲れを感じたときのリフレッシュ習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか。

スマホなどを使わないデジタルデトックスの時間を設ける

目が悪くなる原因の一つである、デジタルデバイスの長時間利用から意識的に離れる「デジタルデトックス」の時間を設けることもおすすめです。一日中酷使している目を、情報過多の環境から解放してあげましょう。

デジタルデトックスといっても、完全にスマホやパソコンを断つ必要はありません。例えば、以下のようなルールを自分の中で作ってみるのがおすすめです。

- 1寝る前の1時間はスマホを見ない

- 2食事中はテーブルにスマホを置かない

- 3休日の午前中はデジタル機器の電源をオフにする

最初は少し物足りなく感じるかもしれませんが、その空いた時間で本を読んだり、音楽を聴いたり、家族と会話を楽しんだりすることで、心身ともにリラックスできます。

また、近所の公園を散歩するだけでも、遠くの景色を眺めることになり、目の筋肉を自然と休ませることができます。

目の疲れが取れるだけでなく、ストレス解消や睡眠の質の向上といったうれしい効果も期待できるので、ぜひ試してみてください。

目に良いとされている栄養素を積極的に摂る

外側からのケアだけでなく、内側から、つまり食事を通して目の健康をサポートすることも忘れてはならないポイントです。私たちの体を作るのは日々の食事であり、目も例外ではありません。

目が正常に機能するためには、さまざまな栄養素が必要です。特に、目の網膜や水晶体に存在し、ダメージから守ってくれる成分や、血流を改善して栄養を届けてくれる成分を意識的に摂取することが、健やかな視界を維持する上で役立ちます。

ここでは、特に目に良いとされている代表的な栄養素をいくつかご紹介します。普段の食事でこれらの栄養素を含む食材を積極的に取り入れてみましょう。

ルテイン

「天然のサングラス」とも呼ばれるルテインは、強力な抗酸化作用を持つカロテノイドの一種です。私たちの目の中では、網膜の中心部である「黄斑(おうはん)」に特に多く存在しています。

ルテインの最も重要な役割は、光によるダメージから目を守ることです。パソコンやスマートフォンから発せられるブルーライトや、紫外線といった有害な光を吸収し、目の細胞が酸化ストレスによって傷つくのを防いでくれます。

ルテインは体内で作り出すことができないため、食事から継続的に摂取しましょう。

ルテインは、ほうれん草やケール、ブロッコリーといった緑黄色野菜に豊富に含まれています。日々の食事にこれらの野菜をプラスすることを意識するだけでも、大切な目を光ダメージから守る助けとなるでしょう。

ゼアキサンチン

ゼアキサンチンは、ルテインとよく似た性質を持つカロテノイドで、ペアで語られることが多い栄養素です。ルテインと同様に、目の黄斑部に存在し、強力な抗酸化作用で私たちの目を守ってくれています。

ルテインとゼアキサンチンの違いは、黄斑部での「すみ分け」にあります。網膜の中心部にはゼアキサンチンが、その周辺部にはルテインがより多く分布していることがわかっています。この2つの成分が協力し合うことで、網膜全体がブルーライトなどの有害な光から保護されているのです。

また、ゼアキサンチンは色の濃淡を識別する「コントラスト感度」の維持にも関わっているとされています。物がはっきりと見え、輪郭がクリアに感じられるのは、このコントラスト感度のおかげです。

ゼアキサンチンは、パプリカやとうもろこし、マンゴーといった色の濃い野菜や果物に多く含まれています。

アスタキサンチン

アスタキサンチンは、エビやカニ、鮭などの赤い海洋生物に豊富に含まれる、天然の赤い色素成分です。最大の特徴は、強力な抗酸化力にあります。

アスタキサンチンが注目される理由は、目の細部にまで届きやすいという点にあります。血液網膜関門という、脳や網膜への異物の侵入を防ぐバリアを通過できる数少ない成分の一つで、目の奥まで直接届いてその抗酸化パワーを発揮してくれます。

具体的には、以下のような働きが期待されています。

- 1眼精疲労の軽減

- 2ピント調節機能のサポート

デスクワークやスマホ操作で目を酷使しがちな現代人にとって、まさに救世主ともいえる栄養素です。鮭やいくら、エビなどを食事に取り入れて、目の疲れを内側からケアしてみてはいかがでしょうか。

ビタミンA

ビタミンAは、「目のビタミン」という愛称で古くから知られている、視機能に不可欠な栄養素です。不足すると、暗い場所で物が見えにくくなる「夜盲症(鳥目)」の原因になることがあります。

ビタミンAの主な働きは、以下の通りです。

- 1夜間視力の維持

- 2目の粘膜の健康維持

ビタミンAは、レバーやうなぎ、卵黄といった動物性食品に多く含まれるほか、にんじんやかぼちゃなどの緑黄色野菜に含まれるβカロテンから体内で変換されます。健やかな視界の基本となる栄養素なので、不足しないようにバランスの良い食事を心がけましょう。

ビタミンE

「若返りのビタミン」とも呼ばれるビタミンEは、強力な抗酸化作用で知られています。体のサビつき、つまり酸化を防ぐことで、全身の老化を遅らせる働きが期待されていますが、その効果は目の健康維持においても重要です。

ビタミンEの主な働きは、血行を促進することです。目の周りには細い血管が張り巡らされており、この血流に乗って酸素や栄養が運ばれています。ビタミンEは、この末梢血管の血流をスムーズにし、目の隅々まで栄養を届ける手助けをしてくれます。

また、その抗酸化作用により、加齢などが原因で起こる目の細胞の酸化ダメージを防ぎます。加齢による目の変化が気になる40代以降の方にとっては、特に意識して摂取したい栄養素の一つです。

ビタミンEは、アーモンドなどのナッツ類、アボカド、植物油などに豊富に含まれています。

とはいえ、ここまでご紹介した目に良い栄養素を、毎日の食事だけでバランス良く、そして十分な量を摂取し続けるのは、なかなか大変ですよね。

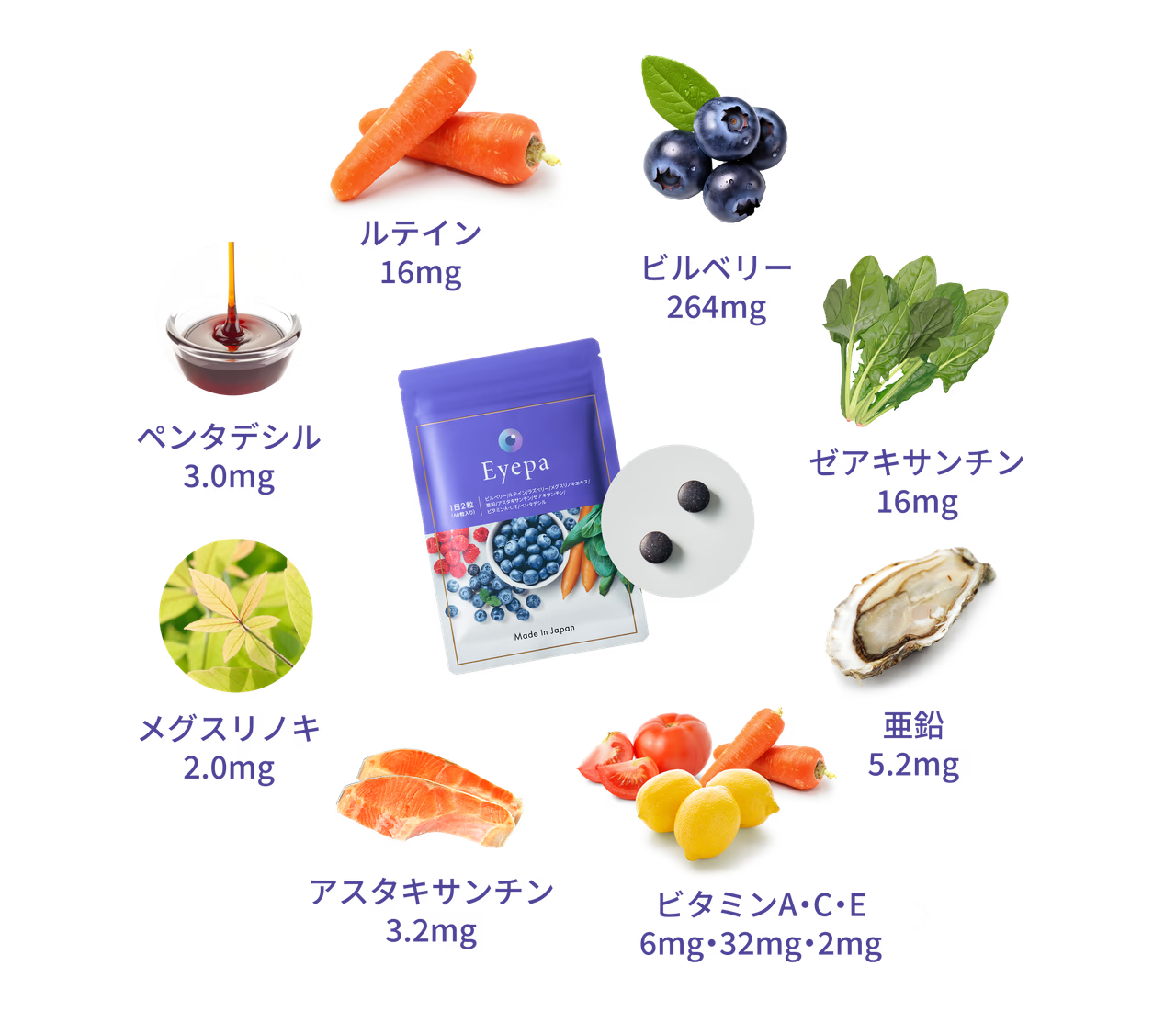

そんな忙しい毎日を送るあなたのひとみケアを力強くサポートするのが、オールインワンひとみケアサプリメント「Eyepa(アイーパ)」です。

「Eyepa」は、目の専門家である眼科医が、原材料を監修しています。プロフェッショナルの視点から、「本当に目に必要な成分は何か」を考えて作られた製品です。

ルテインやゼアキサンチン、アスタキサンチンはもちろんのこと、ビタミン類やビルベリーなど、全部で10種類以上の成分を贅沢に配合。あれこれ複数のサプリを飲む必要はなく、これ一つで現代人の瞳に必要な栄養素をバランス良く補給できます。

特にルテインについては、新たに「リポソーム技術」を導入し、より高い効率で体内に吸収できるようになりました。

Check

リポソーム技術とは

目に良いとされる代表的な成分「ルテイン」を、体に効率よく届けるための画期的な技術です。

ルテインはそのまま摂取しても、体への吸収率が低いという弱点がありました。しかしリポソーム技術は、ルテインをリン脂質由来の極小カプセルに閉じ込めることで、消化の影響を受けにくくし、小腸から直接吸収されやすい状態にします。

これにより、従来のルテインサプリメントと比較して、体内への吸収効率が格段に高まることが期待できるのです。

また、毎日口にするものだからこそ、品質には徹底的にこだわりたいですよね。

「Eyepa」は、医薬品レベルの厳しい品質管理基準である「GMP認定」を取得した国内工場で製造されています。

大切な目のためのサプリメントだからこそ、信頼できる品質のものを選びたい、という方に自信を持っておすすめできます。

初回は特にお求めやすい価格になっています。ご興味を持たれた方は、ぜひ下記のバナーから飛んでみてください。

目が悪くなる原因を把握し、できる範囲で対策を取ろう

ご自身の目の不調が、どの原因に当てはまりそうか、少し見えてきたのではないでしょうか。

目が悪くなる原因は一つではなく、さまざまな要因が絡み合っています。だからこそ、一つの対策に固執するのではなく、多角的なアプローチが重要です。

目の体操やデジタルデトックスで目を休ませること、そして、目の健康を支える栄養素を食事やサプリメントで補うこと。これらを組み合わせることが、視界のコンディションを健やかに保つ手助けとなります。

毎日の食事だけで十分な栄養を摂るのが難しいと感じる方には、眼科医が監修し、先進のリポソーム技術で吸収率にもこだわったオールインワンサプリメント「Eyepa」が、心強い味方となってくれるはずです。

ご自身の、そしてご家族の大切な目のために。まずはできることから対策を始め、クリアで快適な毎日を目指しましょう。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター

神屋ヒロキ

執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。

あなたへのおすすめ

眼の健康

急に目のピントが合わないときに考えられる病気は?セルフケア方法も解説

「昨日までは何ともなかったのに、急に目のピントが合わなくなって不安」「仕事が忙しく...

眼の健康

ドライアイがひどくなるとどうなる?放置のリスクと今すぐできる予防ガイド

「最近、どうも目がかすんでピントが合いにくい。これって年齢のせい?」「仕事でパソコ...

眼の健康

飛蚊症にルテインは効果がある?ルテインの関わりや目安量・選び方を紹介

「デスクワークや読書などで目を使う活動が多い」「視界に虫や糸くずのようなものが見え...