2025-11-19

画面の見過ぎで起こる頭痛の種類と治し方|生活習慣の改善法も紹介

「最近、デスクワークの後にズーンと頭が重くなる・・・」

「スマホを見ていたら、こめかみのあたりが痛くなってきた・・・」

年齢を重ねるにつれて、鬱陶しい頭痛に悩まされる方が増えてきます。ご自身でも「おそらくパソコンやスマホの画面の見過ぎだろうな」と、感じているかもしれませんね。

しかし、お仕事や日々の楽しみを考えると、画面を見る時間を単純に減らすのは難しいものです。

そこでこの記事では、画面の見過ぎで起こる頭痛のタイプや治し方、さらには日々の生活で取り入れられる予防法について詳しく解説します。最後まで読むことで、つらい頭痛と上手に付き合い、改善していくためのヒントがわかるでしょう。

目次

- 画面の見過ぎで起こる頭痛の代表的なタイプ

- 締め付ける頭痛+首肩こり:緊張型頭痛

- 片側がズキズキする頭痛・光音過敏:片頭痛

- 目の乾き+頭痛:眼精疲労・ドライアイ関連

- 画面の見過ぎによる頭痛の治し方とは?

- 適切に休憩を取る

- 作業環境を見直す

- 適切な目薬を使う

- 仕事で画面の見過ぎを減らせないときは

- マイクロブレイクやポモドーロ・テクニックで負担を分散させる

- 姿勢改善とストレッチで首・肩の緊張を解く

- ブルーライト対策を正しく実践する

- 画面の見過ぎによる頭痛には生活習慣からのアプローチも重要

- 質の高い睡眠をとる

- 適度な運動や入浴でコンディションを整える

- 食生活を見直す

- 市販薬での頭痛の治し方と注意点

- 頭痛に効く成分はアセトアミノフェンなど

- 市販薬で改善しない・悪化する場合の受診タイミング

- 画面の見過ぎによる頭痛には適切なケアを施そう

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

Webライター

神屋ヒロキ

画面の見過ぎで起こる頭痛の代表的なタイプ

ひとくちに頭痛といっても、その痛み方や原因はさまざまです。特に、パソコンやスマホの画面の見過ぎが引き金となって起こる頭痛には、いくつかのタイプが知られています。

ご自身の症状がどれに近いかを知ることは、適切な対策を見つけるための第一歩です。

ここでは、多くの方が経験する代表的な3つのタイプについて、それぞれの特徴をわかりやすく解説していきます。

締め付ける頭痛+首肩こり:緊張型頭痛

後頭部から首筋にかけて、ギューッと締め付けられるような鈍い痛みを感じるなら、それは「緊張型頭痛」かもしれません。

この頭痛は、ヘルメットをかぶったような圧迫感と表現されることもあり、多くの場合、首や肩のつらいこりを伴います。パソコン作業などで長時間同じ姿勢を続けることによる、筋肉の緊張や血行不良が主な原因と考えられています。

痛みは30分ほどで治まることもあれば、だらだらと1週間近く続くことも。日常生活に大きな支障が出ることは少ないですが、月に何度も繰り返すようであれば、早めの対処が必要です。

片側がズキズキする頭痛・光音過敏:片頭痛

頭の片側、時には両側が、心臓の拍動に合わせてズキンズキンと痛むなら「片頭痛」の可能性があります。月に数回、あるいは週に1〜2回といった頻度で発作的に起こるのが特徴です。

この片頭痛、実はパソコンやスマホの画面から発せられる強い光が、発作の引き金になることがあるのです。

特にブルーライトと呼ばれる光は、刺激になりやすいといわれています。画面の見過ぎで知らず知らずのうちに光の刺激を受け続け、つらい頭痛を招いているのかもしれません。

また、光だけでなく、仕事のストレスや疲れも片頭痛の誘因となります。長時間のデスクワークは、まさにその両方の要因を含んでいるといえるでしょう。

目の乾き+頭痛:眼精疲労・ドライアイ関連

目の奥が重く痛むような感覚を伴う頭痛は、「眼精疲労」や「ドライアイ」が原因かもしれません。

私たちは物を見るとき、目の中の筋肉(毛様体筋)を使ってピントを合わせています。しかし、スマホのような小さな画面を見過ぎるなど、一点を集中して見続けると、筋肉が疲れてこり固まってしまうのです。

この目の疲れが、頭痛や肩こりとして体に現れます。

また、画面に集中すると、まばたきの回数が無意識に減ってしまいがち。すると目が乾く「ドライアイ」の状態になり、目の表面が傷つきやすくなります。目がショボショボしたり、乾いた感じがしたりするのはそのサインです。

40代を過ぎると、ピント調節機能も少しずつ衰えてくるため、より目の疲れを感じやすくなります。

画面の見過ぎによる頭痛の治し方とは?

つらい頭痛が起きてしまったとき、少しでも早く和らげたいものですよね。

ここでは、お仕事の合間やご自宅で、すぐに試せる頭痛の和らげ方をいくつかご紹介します。

我慢しすぎずに、ご自身でできることから取り入れて、つらい症状を乗り切っていきましょう。

適切に休憩を取る

画面の見過ぎによる頭痛の最も手軽で効果的な和らげ方は、適切に休憩を取ることです。

デスクワーク中に頭が重くなったり、肩がこってきたなと感じたりしたら、それは体からの休憩のサイン。いったん作業の手を止めて、意識的に体をほぐしてあげましょう。

具体的には、以下のようなことを試してみてください。

- 1首や肩をゆっくりと回す

- 2背筋を伸ばして、大きく伸びをする

- 3少し席を立って歩き回る

- 4蒸しタオルやホットアイマスクで首筋や目元を温める

これらの簡単なストレッチやマッサージは、凝り固まった筋肉の血行を促し、痛みを和らげる助けになります。

可能であれば、蒸しタオルなどで痛みを感じる部分を温めるのもおすすめです。

どうしても痛みがつらい場合は、ひどくなるまで我慢せず、早めに鎮痛薬を飲むという選択も考えましょう。大切なのは、疲れを溜め込まないことです。

作業環境を見直す

毎日長時間過ごすデスク周りの環境が、知らず知らずのうちに頭痛の原因になっていることがあります。画面の見過ぎによる負担を減らすためにも、快適な作業環境を整えましょう。

部屋の照明

部屋の照明が明るすぎたり、画面に光が反射して眩しかったりすると、目の疲れを招きます。間接照明を利用したり、デスクライトの向きを調整したりして、直接強い光が目に入らないように工夫しましょう。

デスクと椅子の高さ

椅子に深く座ったとき、足の裏全体が床につき、肘が90度くらいの角度でキーボードに置けるのが理想的な高さです。

画面が低すぎると猫背になり、首や肩に負担がかかります。モニター台を使うなどして、目線が少し下がるくらいの高さに調整するのがおすすめです。

適切な目薬を使う

「目が乾いてショボショボする」「目の奥が痛い気がする」そんな症状からくる頭痛には、目薬を使うのも方法の一つです。

画面の見過ぎでまばたきが減ると、涙が蒸発して目が乾きやすくなります。これがドライアイや眼精疲労につながり、頭痛を引き起こすことがあるのです。

市販の目薬を選ぶ際は、まず涙の成分に近い「人工涙液」と表示されているものを選んでみましょう。これは、涙に含まれるミネラル成分などを配合し、私たちの自然な涙に近い性質に作られたものです。

中には、目に栄養を与える成分や、角膜を保護する成分が含まれているタイプもあります。

ただし、頻繁に点眼しすぎると、かえって涙の持つ良い成分まで洗い流してしまうことも。用法・用量をきちんと守って、上手に活用することが大切です。

仕事で画面の見過ぎを減らせないときは

「頭痛の治し方はわかったけれど、仕事だから画面を見る時間を減らせない・・・」そうお考えの方も多いでしょう。

責任ある立場になればなるほど、長時間のデスクワークは避けられないものですよね。そんな方のために、ここでは作業時間を変えずに、体への負担を減らすための工夫をご紹介します。

マイクロブレイクやポモドーロ・テクニックで負担を分散させる

長時間連続して画面を見続けることが、頭痛の大きな原因となります。そこで試していただきたいのが、ごく短い休憩をこまめに挟む「マイクロブレイク」という考え方です。

休憩というと少し長い休みを想像しがちですが、研究によると、わずか40秒ほど作業から離れるだけでも、その後の集中力やパフォーマンスが向上することがわかっています。例えば、少し遠くの景色を眺めたり、目を閉じて深呼吸したりするだけでも立派なマイクロブレイクです。

また、「25分作業したら5分休憩する」というサイクルを繰り返す「ポモドーロ・テクニック」もおすすめです。タイマーをセットすることで、強制的に休憩を取るきっかけを作れます。

画面の見過ぎによる負担を溜め込まず、こまめに分散させる意識が、つらい頭痛対策につながります。

姿勢改善とストレッチで首・肩の緊張を解く

つらい頭痛との根本的な向き合い方として、日々の姿勢を見直すことはとても大切です。

パソコン作業に集中すると、無意識のうちに頭が前に出る「猫背」の姿勢になりがち。この姿勢は、重い頭を支える首や肩の筋肉に大きな負担をかけ、緊張型頭痛の直接的な原因となります。

まずは、正しい座り方を意識してみましょう。

- 1お尻を椅子の背もたれに付くまで深く座る

- 2骨盤を立てて、背筋を自然に伸ばす

- 3パソコン画面は、目線が少し下がる程度の高さに調整する

- 4足を組むクセがある方は、意識してやめてみる

また、合間に簡単なストレッチを取り入れるのもおすすめです。

画面の見過ぎによる体の緊張を、こまめなストレッチでリセットしてあげましょう。

ブルーライト対策を正しく実践する

「ブルーライト」という言葉をよく耳にするようになりましたね。これはパソコンやスマホの画面から多く発せられる、波長の短い青色の光のことです。

このブルーライトは、目への刺激が強いだけでなく、片頭痛の発作を誘発しやすいともいわれています。

また、夜にこの光を浴びすぎると、睡眠のリズムを整える体内時計が乱れ、睡眠の質が低下する原因にも。睡眠不足が頭痛につながることもあるため、注意が必要です。

画面の見過ぎによる頭痛対策として、ブルーライトをカットする習慣を取り入れてみましょう。

- 1パソコンやスマホの「ブルーライトカットモード」や「ナイトモード」を活用する

- 2ブルーライトカット機能のあるメガネや保護フィルムを使用する

これらの対策は、目に入る光の刺激を和らげ、長時間の作業による負担を軽減してくれます。特に夜間に作業することが多い方は、積極的に取り入れてみることをおすすめします。

画面の見過ぎによる頭痛には生活習慣からのアプローチも重要

これまでご紹介してきたような、休憩や環境改善といった直接的な頭痛ケアに加えて、日々の生活習慣全体を見直すことも、実はとても大切です。

私たちの体は、睡眠、運動、食事といった基本的な要素の上に成り立っています。これらのバランスが崩れると、体の不調として頭痛が現れやすくなるのです。

ここでは、頭痛に悩まされにくい体づくりのために、今日から始められる生活習慣の改善ポイントをご紹介します。

質の高い睡眠をとる

質の良い睡眠は、心と体を回復させるための重要な時間です。

実は、頭痛と睡眠には深い関係があることがわかっています。寝不足はもちろん、週末の「寝だめ」のような寝過ぎも、片頭痛の引き金になることがあるのです。

これは、痛みをコントロールする脳の仕組みと、睡眠を調節する仕組みの一部が重なっているためと考えられています。

画面の見過ぎによる目の疲れや精神的なストレスをリセットするためにも、毎日の睡眠の質を高める意識が大切です。

質の高い睡眠のために、次のようなことを心がけてみましょう。

- 1朝起きたら太陽の光を浴び、体内時計をリセットする

- 2就寝1〜2時間前には、パソコンやスマホの画面を見るのをやめる

- 3寝る前のカフェインやアルコールの摂取は控える

適度な運動や入浴でコンディションを整える

画面の見過ぎによる頭痛、特に緊張型頭痛は、長時間同じ姿勢でいることによる筋肉のこりや血行不良が原因の一つです。

適度な運動や入浴で体を温め、血の巡りを良くしましょう。

ウォーキングのような軽い有酸素運動を習慣にしたり、デスクワークの合間にストレッチをしたりするのがおすすめです。

また、普段シャワーで済ませがちな方も、ぜひゆっくりと湯船に浸かる時間を作ってみてください。体を芯から温めることで筋肉がほぐれ、心身ともにリラックスできます。

ただし、ズキンズキンと脈打つような片頭痛の場合、温めると逆に血管が拡張して痛みが悪化することがあります。

その場合は、入浴は避け、痛む部分を冷たいタオルなどで冷やすほうがよいでしょう。ご自身の頭痛のタイプに合ったケアをすることが大切です。

食生活を見直す

毎日口にする食べ物が、私たちの体を作っています。目の健康を保つことも、画面の見過ぎによる頭痛や眼精疲労の対策には欠かせません。

忙しいとついインスタント食品や外食に頼りがちになりますが、この機会に少しだけ食事の内容にも目を向けてみませんか。

特に、目の健康維持に役立つとされる栄養素には、以下のようなものがあります。

- 1ルテイン:ほうれん草やブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれ、光の刺激から目を守る働きがある

- 2アントシアニン:ブルーベリーなどに豊富なポリフェノールの一種で、目のピント調節機能をサポートする

- 3ビタミンA:にんじんやかぼちゃ、レバーなどに多く含まれ、目の粘膜を健康に保ち、暗い場所での視力を助ける働きがある

- 4ビタミンB群:豚肉やうなぎ、大豆製品などに含まれ、視神経の働きをサポートし、目の疲れを和らげる効果が期待できる

これらの栄養素をバランス良く摂ることで、中から体を整え、疲れにくい状態を目指しましょう。

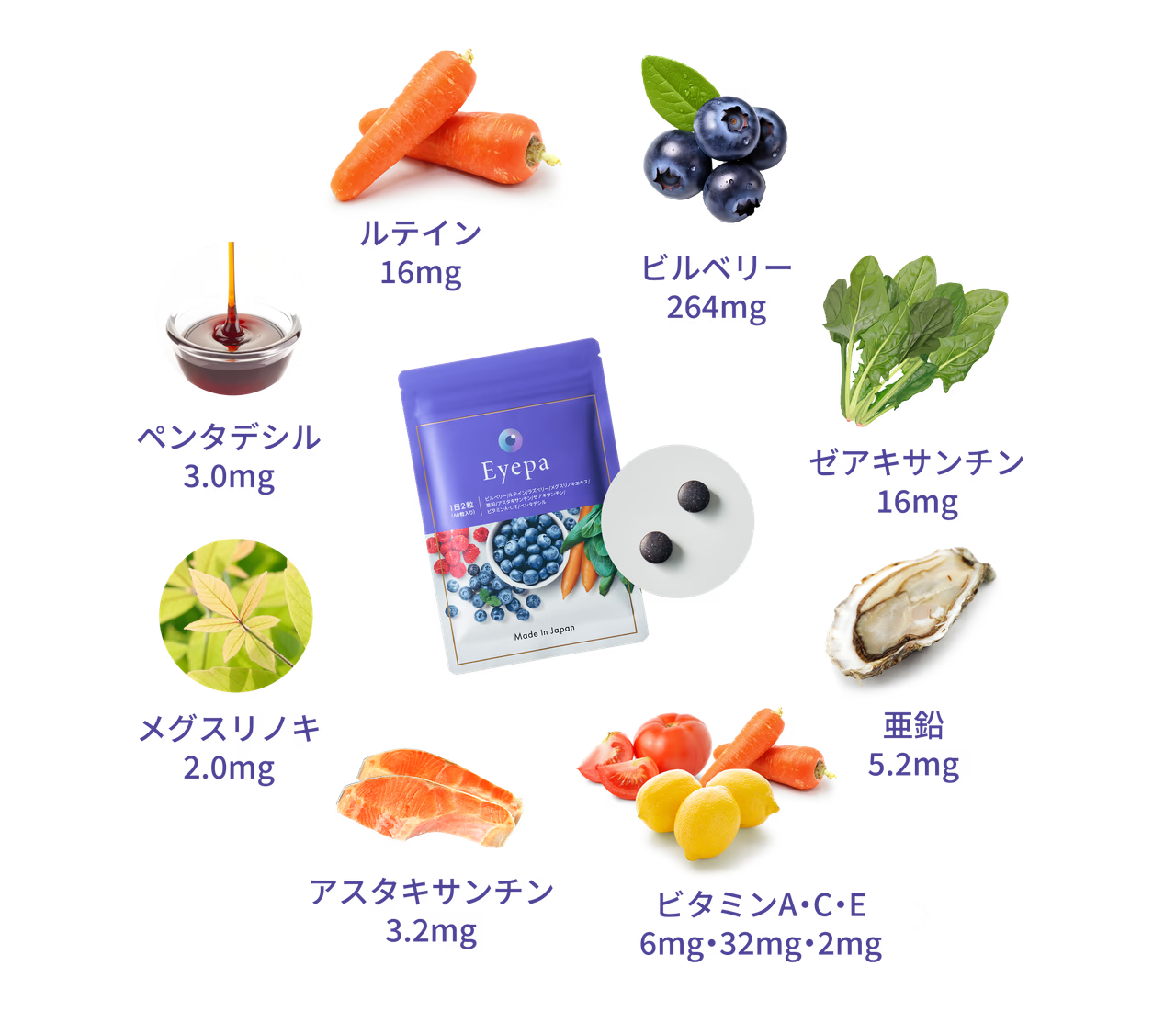

必要な栄養素を手軽に!オールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」

日々の食事で必要な栄養素をすべて補うのは、なかなか大変ですよね。

そんな忙しい毎日を送るあなたの心強い味方となってくれるのが、ひとみケアをサポートするオールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」です。

このサプリは、原材料について眼科医監修のもと、ルテインやアントシアニンをはじめとする10種類以上の目によいとされる栄養素を、バランス良くぎゅっと一粒に凝縮しています。

特筆すべきは、先進のリポソーム技術を採用している点です。これにより、主成分であるルテインが体に吸収されやすい設計になっています。

さらに、品質管理が徹底されたGMP認定工場で製造されているため、毎日安心して飲み続けられるのも嬉しいポイント。

初めての方でも試しやすいように、お得な初回割引が用意されており、いつでも解約できるシステムなので、気軽に始められます。

興味をお持ちになった方は、ぜひ下のバナーから詳細をチェックしてみてください。

市販薬での頭痛の治し方と注意点

セルフケアを試しても、どうしてもつらい頭痛に襲われることはあります。そんなときのために、市販の頭痛薬を上手に活用する知識も持っておくと安心です。

ただし、薬はあくまで一時的に症状を抑えるためのもの。頼りすぎは禁物です。ここでは、市販薬を選ぶ際のポイントと、医療機関を受診すべきタイミングについて解説します。

頭痛に効く成分はアセトアミノフェンなど

市販薬を選ぶ際の一つの基準として、配合されている成分に注目してみましょう。

代表的な解熱鎮痛成分の一つに「アセトアミノフェン」があります。この成分は、比較的胃腸への負担が少なく、穏やかな作用が特徴です。

その他にも、「イソプロピルアンチピリン」や「ロキソプロフェン」、「アスピリン」といった成分があります。

ただ、これらの中には、子どもの服用が推奨されないものもあります。どの薬が自分に合っているかわからない場合は、薬剤師に相談しましょう。

ご自身の体質や症状に合った薬を選び、用法・用量を守って正しく使用することが大切です。

市販薬で改善しない・悪化する場合の受診タイミング

市販薬は便利なものですが、あくまで一時的な対処法です。もし、薬を飲んでも頭痛が改善しない、あるいは飲む頻度がどんどん増えている、という場合は注意が必要です。

次のような症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診することを検討してください。

- 1これまでに経験したことのないような強い頭痛

- 2いつもと違うタイプの頭痛

- 3吐き気やめまい、手足のしびれなどを伴う頭痛

- 4市販薬を月に10日以上服用している

これらの症状の背後には、緊張型頭痛や片頭痛だけでなく、くも膜下出血や脳腫瘍といった、別の病気が隠れている可能性もゼロではありません。

ほとんどの場合は心配のない「一次性頭痛」ですが、自己判断は禁物です。不安な症状があれば、専門医に相談することが適切なケアにつながります。

画面の見過ぎによる頭痛には適切なケアを施そう

頭痛のタイプはさまざまですが、その多くは、長時間の同じ姿勢による筋肉の緊張や、目への過度な負担が引き金となっています。

だからこそ、日々の生活の中で少し意識を変えることが大切です。

- 1作業の合間に短い休憩をとって体をほぐす

- 2デスク周りの環境を整えて無理のない姿勢を保つ

- 3質の良い睡眠やバランスの取れた食事で体の内側からコンディションを整える

こうした一つひとつの小さな積み重ねが、つらい頭痛からあなたを解放する助けとなるでしょう。

とはいえ、忙しい毎日の中で栄養バランスの整った食事を続けるのは難しいと感じるかもしれませんね。

そんなときに頼りになるのが、ひとみケアに必要な栄養素を手軽に補えるオールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」です。

眼科医が原材料を監修し、ルテインをはじめ10種類以上の成分をバランス良く配合。吸収率を高めるリポソーム技術を採用し、品質管理の行き届いた国内工場で製造されているのが特徴です。

まずは体の中からケアを始めてみたい、という方は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

自分に合ったケアを見つけ、頭痛に悩まされることのない、快適な毎日を取り戻しましょう。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター

神屋ヒロキ

執筆実績500記事を超える専業Webライター。ITから法律、ECビジネス、健康問題まで幅広く執筆。趣味は小説執筆と音声入力と生活改善。

あなたへのおすすめ

眼の健康

【管理栄養士監修】アスタキサンチンの効果とは?目・脳・肌への働きと正しい摂り方

「アスタキサンチンって、本当に目の疲れに効くの?」「アスタキサンチンが多い食べ物を...

眼の健康

パソコン作業で目が疲れるときの対策とは?視力を守るセルフケアを徹底解説

「以前は一日中モニターを見ていても平気だったのに、最近は夕方になると目がしょぼしょ...

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...