2025-11-19

中年の危機(ミッドライフクライシス)とは何か?主な症状や原因、乗り越え方も解説

40代〜50代に差しかかり、これまで順調に思えていた仕事や家庭、健康に対して「なんとなくうまくいかない」「このままでいいのだろうか」と感じている方もいるのではないでしょうか。

漠然とした不安や焦燥感、自信の喪失感など、こうした内面の揺らぎは「中年の危機(ミッドライフクライシス)」と呼ばれる現象かもしれません。近年では男性・女性を問わず多くの人が経験するものとされ、働き方・生き方・人間関係の再構築を考えるきっかけにもなっています。

そこで今回は、中年の危機とはなにか、その原因や症状、そして乗り越え方までを幅広く解説します。自分らしい人生を再設計するヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

目次

- 中年の危機(ミッドライフクライシス)とは?

- 中年の危機に見られる主な症状

- 精神面での症状

- 行動面での症状

- 中年の危機を引き起こす5つの原因

- 【社会的要因】キャリアの停滞と仕事へのモチベーション低下

- 【家庭的要因】家庭内の役割変化と人間関係の揺らぎ

- 【生理的要因】体の老化や更年期による体調の不安定さ

- 【個人的要因】人生の振り返りと過去への後悔・自己否定

- 【経済的要因】老後資金や生活不安など経済的なプレッシャー

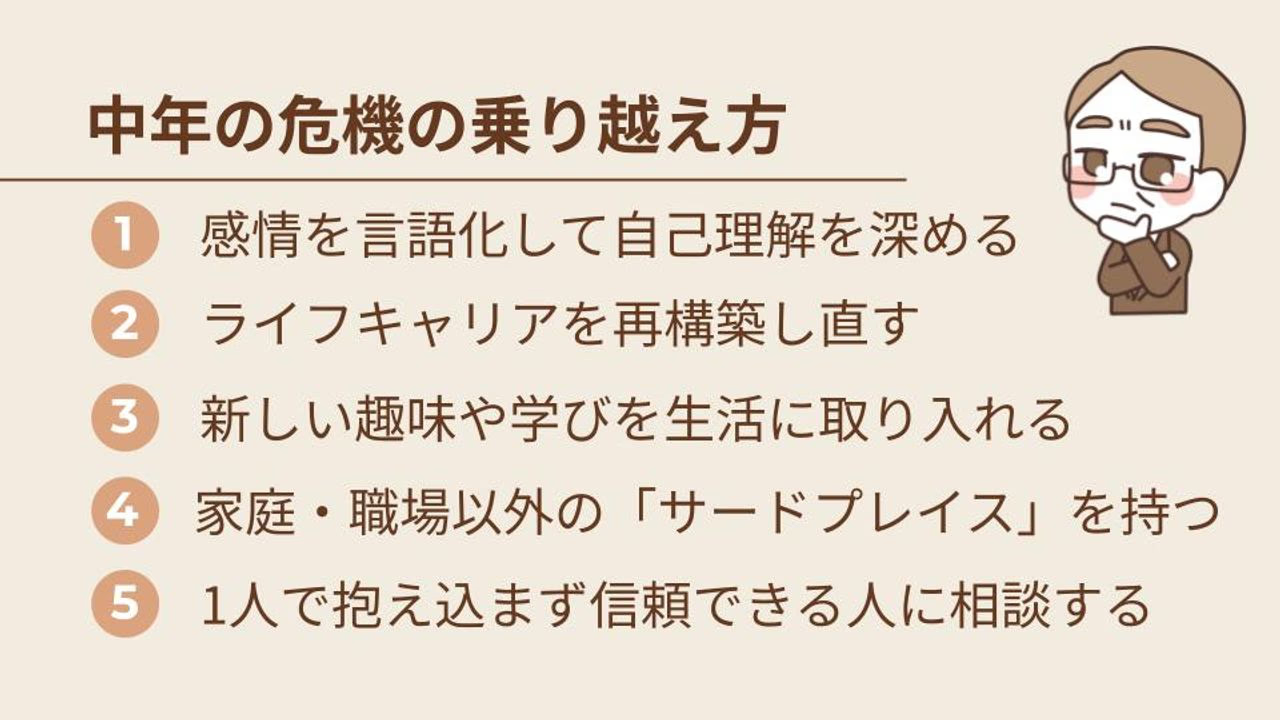

- 中年の危機の乗り越え方

- 感情を言語化して自己理解を深める

- ライフキャリアを再構築し直す

- 新しい趣味や学びを生活に取り入れる

- 家庭・職場以外の「サードプレイス」を持つ

- 1人で抱え込まず信頼できる人に相談する

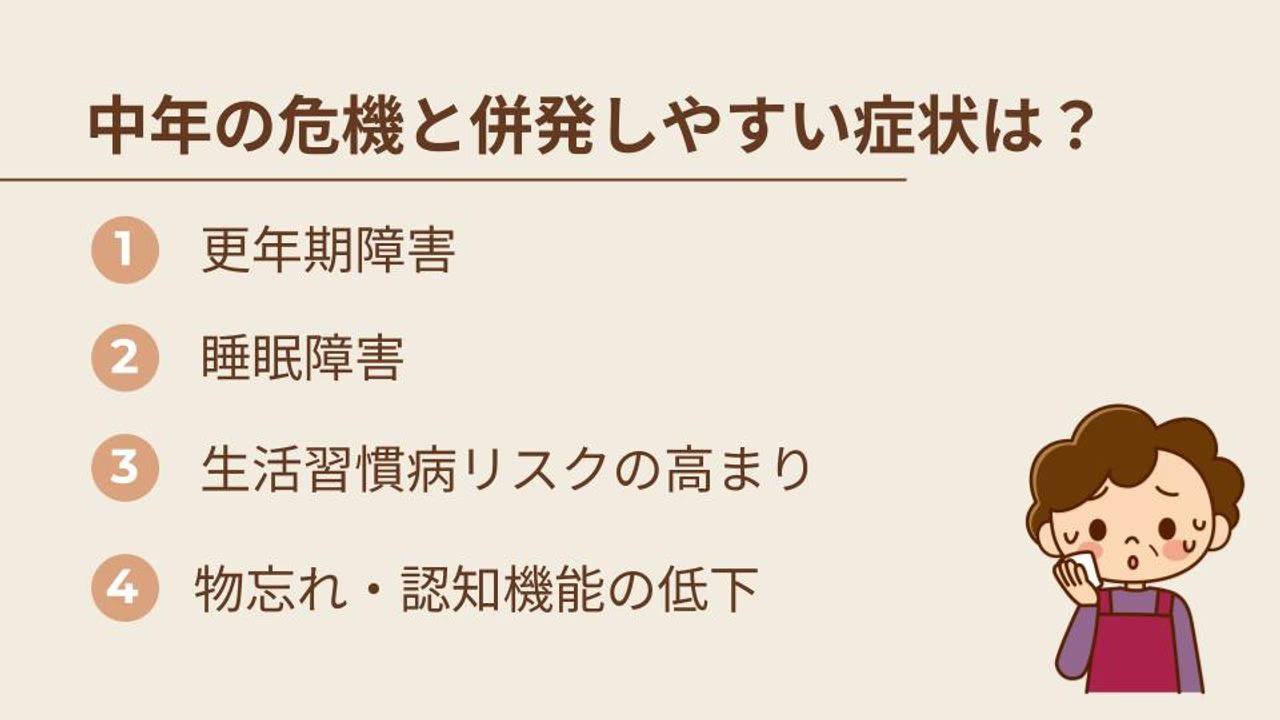

- 中年の危機と併発しやすい症状は?

- 更年期障害(ホルモン変化による体・精神的不調)

- 睡眠障害(中途覚醒や不眠など睡眠の質低下)

- 生活習慣病リスクの高まり(高血圧・糖尿病・動脈硬化など)

- 物忘れ・認知機能の低下(軽度認知障害の兆候)

- 中年期の「うっかり」対策にはRimenbaがおすすめ

- 中年の危機をきっかけに、自分らしい生き方を見つけよう

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

岩城 裕大

中年の危機(ミッドライフクライシス)とは?

40〜50代に差しかかる頃、「この先どう生きていけばいいのか」「これまでの選択は正しかったのか」といった漠然とした不安や焦りを感じたことはありませんか?このような心理状態は「中年の危機(ミッドライフクライシス)」と呼ばれ、人生の折り返し地点で多くの人が直面するとされる自然な心の揺らぎです。

キャリアの停滞感や家庭内の変化、健康や体力の衰えなど、さまざまな要因が重なり、自信を失ったり、衝動的に環境を変えたくなったりすることもあります。一見ネガティブに思えるこの時期ですが、見方を変えれば「自分と向き合うタイミング」ともいえるでしょう。

中年の危機に見られる主な症状

中年の危機に直面すると、心や体にさまざまな変化が現れやすくなります。ここでは、中年の危機に特徴的な症状について詳しく解説します。

精神面での症状

中年の危機では、心のコンディションに大きな変化が起きやすくなります。特に多いのが「自己評価の低下」や「将来への漠然とした不安」です。これまでの人生を振り返る中で、「本当にこの道でよかったのか?」「別の生き方もあったのでは?」といった後悔が浮かびやすくなります。

さらに、目標を見失って気力が湧かない、生活に意味を見出せないといった感覚が続くと、抑うつ状態や不眠といった深刻な症状につながることもあります。こうした心の揺らぎが積み重なると、人づき合いを避けるようになり、孤独感からさらに内向的になるケースも少なくありません。

行動面での症状

中年の危機に直面すると、「いつもと違う行動」が目立つようになることもあります。例えば、長年勤めていた会社を急に辞めたり、転職や起業といった大きな決断に踏み切るケースもあります。

また、「今のままではダメだ」と思い込むあまり、高級品を衝動買いしたり、ギャンブルや投資にのめり込むなど、リスクの高い行動が増えることも。このような行動の背景には、「現状を変えたい」「なにかに挑戦したい」という強い気持ちが隠れている場合があります。

さらには、家庭や職場といった自分の役割から離れ、不倫や突然の離婚といった出来事につながることもあります。一見すると前向きな変化に見える行動でも、その動機が不安や焦りに基づいている場合は注意が必要です。

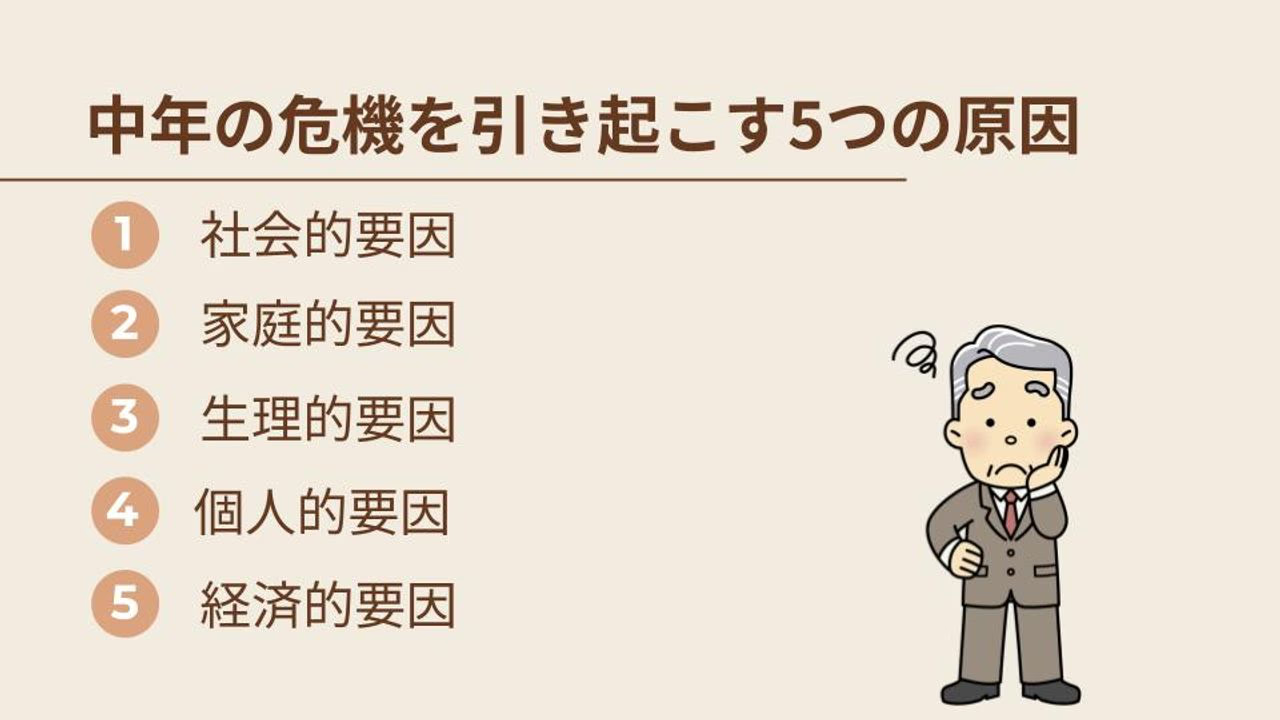

中年の危機を引き起こす5つの原因

中年の危機は、単なる気の持ちようではなく、さまざまな背景が重なって生じる心理的な揺らぎです。

ここでは、そうした中年の危機を引き起こす代表的な5つの原因を整理し、それぞれが心に与える影響について詳しく見ていきましょう。

【社会的要因】キャリアの停滞と仕事へのモチベーション低下

中年期になると、「この先もキャリアアップできるのか」「成長の余地があるのか」と不安を感じる方が増えてきます。昇進や役職のチャンスが限られ、将来のビジョンが見えにくくなることで、「今のままでいいのかな……」とモヤモヤを抱えやすくなるのです。

また、若手社員の活躍や社内評価と自分を比べてしまい、「自分にはもう価値がないのかも……」と落ち込むケースも少なくありません。

こうしたキャリアの停滞感は、仕事へのやる気を失わせるだけでなく、「自分の存在意義ってなんだろう」と考え込んでしまうきっかけにもなります。その結果として、中年の危機をより深刻に感じる要因になることもあるのです。

【家庭的要因】家庭内の役割変化と人間関係の揺らぎ

中年期を迎える頃には、家庭でもさまざまな変化が起こりやすくなります。例えば、子どもが独立したことで親としての役割が少なくなり、「自分はもう必要とされていないのでは」と感じてしまう人もいます。いわゆる“空の巣症候群”に陥りやすく、孤独感や虚無感が強まってしまうケースもあるでしょう。

また、反対に親の介護が始まると、新たな責任を抱えることになり、生活のリズムや負担が大きく変化します。こうした環境の変化は夫婦関係にも影響し、会話の減少やすれ違いが生まれることも少なくありません。

【生理的要因】体の老化や更年期による体調の不安定さ

中年期に入ると、体力の低下やホルモンバランスの変化も目立つようになります。特に40代後半から50代にかけては、更年期の影響もあり、不眠や疲れ、イライラといった体調の不調が現れやすくなります。

こうした体の変化を実感すると、「もう若くないのかも……」と老いを意識しやすくなり、将来への不安や焦りにつながることも。また、筋力の衰えや外見の変化なども、自己肯定感の低下を招きやすいポイントです。

体の不調が続くことで感情も不安定になり、ちょっとしたことで気分が落ち込んだり、モチベーションが上がらなかったりするケースもあります。

【個人的要因】人生の振り返りと過去への後悔・自己否定

中年期に差しかかると、これまでの人生を振り返る機会も増えてきます。「この道を選んでよかったのか」「別の選択をしていたらどうなっていたのか」といった思いが浮かび、過去の決断に対する後悔が強まるケースも少なくありません。

若い頃に思い描いていた理想や目標が現実とはかけ離れていた場合、そのギャップに苦しむ人もいます。さらに、SNSで他人の成功体験や華やかな暮らしを目にすることで、「自分には何も成し遂げられていないのでは」と感じ、劣等感を抱くこともあります。

【経済的要因】老後資金や生活不安など経済的なプレッシャー

中年期は、住宅ローンや子どもの教育費、老後資金の準備など、出費がかさみやすいタイミングです。そこに物価の上昇や年金制度への不安が加わると、「この先やっていけるのだろうか」と将来への不安が強まります。

さらに、突然の医療費の支出や親の介護費用、リストラや早期退職といった予期せぬ出来事が重なると、経済的なプレッシャーは一気に加速します。こうしたお金の不安は、生活のゆとりを奪うだけでなく、夫婦間の衝突が増えたり、自己否定感が強まったりと、心や人間関係にも影響を及ぼします。

「安心して暮らせる未来が見えない」そんな状態が、中年の危機を深める引き金になることもあるのです。

中年の危機の乗り越え方

中年の危機に直面したとき、「この状況をどう乗り越えればいいのか」と悩む方は少なくありません。ここでは、中年の危機を前向きに乗り越えるための実践的な方法をご紹介します。

感情を言語化して自己理解を深める

中年期に差しかかると、不安や焦り、怒り、寂しさなど、さまざまな感情が日々の生活の中で浮かび上がるようになります。こうした感情を見て見ぬふりをせず、丁寧に言葉にして整理することが、乗り越えるための第一歩です。

おすすめなのが「感情ジャーナリング」と呼ばれる習慣。例えば、1日の終わりにノートへ「今日感じたこと」「心が動いた瞬間」を書き出すだけでも、自分の内面に目を向けるきっかけになります。

大切なのは、ネガティブな感情を否定せず、ありのまま受け入れることです。「なにが自分をイライラさせるのか」「どんなときに嬉しくなるのか」など、感情を可視化することで自己理解が深まり、モヤモヤした気持ちも少しずつ整理されていきます。

変化の多い中年期だからこそ、自分の心に目を向ける時間を意識的につくってみましょう。

ライフキャリアを再構築し直す

40代や50代になると、「このままでいいのか」といった将来への不安を感じることが増えてきます。こうした気持ちは、これまでの働き方や生き方を振り返るタイミングとして自然な反応です。

例えば、仕事に対する情熱が薄れてきたり、日々の業務に違和感を覚えたりする場合、それは価値観が変化し始めているサインかもしれません。自分の本音に気づいたときこそ、新しい一歩を踏み出すきっかけになります。

実際には、スキルアップの勉強を始めたり、資格の取得に挑戦したりする人も多く、副業や地域活動を通じて新しい分野に関心を広げるケースも見られます。40代・50代から転職やキャリアチェンジに成功する人も増えており、「自分らしい働き方」を見直す動きが広がっているのが実情です。

人生100年時代といわれる今、自分に合った働き方を模索することは、将来に向けての大きな前進になります。焦らず、自分の強みや興味に沿った選択肢を少しずつ探してみるのもよいでしょう。

新しい趣味や学びを生活に取り入れる

中年の危機を乗り越えるには、趣味や学びなど、日常に新しい刺激を加えることも効果的です。なかでも、興味のある分野に取り組むことで生活に変化が生まれ、達成感や自己肯定感の向上につながります。

特に趣味や習い事は、楽しみながら続けやすいうえに、新たな人間関係を築く機会にもなります。趣味を通じた交流は、孤独感の軽減にも効果があり、精神的な支えになるケースも少なくありません。

また、キャリアやライフスタイルを見直す時期に、学び直しを取り入れることも効果的です。資格取得や新しい分野の知識を得ることで、将来の選択肢が広がります。

最初は身近な内容や関心のあるテーマから始め、「無理なく続ける」ことを意識しましょう。小さな挑戦を重ねることで、気持ちにも前向きな変化が生まれやすくなります。

家庭・職場以外の「サードプレイス」を持つ

中年の危機を乗り越えるうえで、家庭や職場とは異なる「第三の居場所(サードプレイス)」を持つことも効果的です。これは、日常の役割や人間関係から一時的に離れ、自分らしく過ごせる環境を確保することを意味します。

例えば、ボランティア活動や趣味のコミュニティ、地域のカフェや図書館など、自分の関心や価値観に合った場所を見つけることで、そこに集う人々との交流を通じて新たなつながりが生まれます。

また、複数の居場所を持つことは、ストレスの分散や孤立感の軽減にもつながります。心の安定を保ちやすくなることで、将来に対する不安への対処力も高まるでしょう。

このように、サードプレイスの存在は、精神的なゆとりを生み出すだけでなく、自分自身の価値観や生き方を見直すきっかけにもなります。中年期特有の揺らぎに備えるためにも、「誰かのための自分」ではなく、「自分のための時間」を持つ意識が大切です。

1人で抱え込まず信頼できる人に相談する

中年の危機を乗り越えるためには、「1人で抱え込まない」ことがとても重要です。悩みや不安を信頼できる家族・友人・同僚などに打ち明けることで、自分の感情を客観的に見直すきっかけになります。話すだけでも心が軽くなり、孤立感の解消にもつながります。

また、専門家に相談する方法もあります。例えば、カウンセラーやキャリアコンサルタントといった第三者に話を聞いてもらうことで、具体的な対処法や視点を得られる場合もあります。自分の気持ちを丁寧に言語化し、それを誰かと共有する。このプロセスそのものが、心の整理と回復への第一歩です。

中年の危機と併発しやすい症状は?

中年の危機に直面すると、心の揺らぎだけでなく、身体面にもさまざまな不調が現れやすくなります。ここでは、中年の危機とあわせて注意したい主な健康面の症状について詳しく解説します。

更年期障害(ホルモン変化による体・精神的不調)

40〜50代に差しかかると、男女ともにホルモンバランスの変化が急激になり、更年期障害が現れやすくなります。

女性の場合はエストロゲンの分泌が減少し、ほてり・発汗・不眠・イライラ・憂うつなど、心身のさまざまな不調が起こりやすくなります。一方、男性でも「加齢男性性腺機能低下症(LOH症候群)」と呼ばれる状態があり、気分の落ち込みや意欲の低下など、主に精神面での不調が目立つ傾向にあります。

こうした症状は、生活の質を低下させたり、抑うつ傾向を強めたりする要因になりやすいですが、適切な対処を行えば緩和できるケースもあります。例えば、ホルモン補充療法や専門家によるカウンセリング、生活習慣の見直しなどが効果的です。

睡眠障害(中途覚醒や不眠など睡眠の質低下)

中年期に差しかかると、加齢やストレス、生活習慣の変化が重なり、睡眠の質も低下しやすくなります。特に多いのが、「中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)」「入眠困難(寝つくまでに時間がかかる)」「早朝覚醒(明け方に目が覚めてしまう)」といった不眠の症状です。

こうした睡眠の乱れは、集中力の低下や感情の不安定さにつながり、認知機能にも影響を及ぼす可能性があります。まずは日中に適度な運動を取り入れたり、毎日の起床・就寝時間を一定にするなど、生活リズムを整えることが大切です。

不眠の状態が長引く場合は、無理せず医療機関に相談しましょう。

生活習慣病リスクの高まり(高血圧・糖尿病・動脈硬化など)

中年期に入ると、加齢によって基礎代謝も落ちてきます。その影響で、体に脂肪がつきやすくなり、高血圧や糖尿病、脂質異常症といった「生活習慣病」のリスクも高まっていきます。

特に注意したいのが、これらの病気は動脈硬化を進行させ、やがて心筋梗塞や脳梗塞といった重大な疾患の引き金になる可能性があることです。しかも、自覚症状が出にくいため、「気づいたときには進行していた」というケースも珍しくありません。

だからこそ、定期的な健康診断で早めにチェックしておくことが大切です。あわせて、バランスの取れた食事や週に2~3回の適度な運動、禁煙や飲酒の見直し、良質な睡眠など、日頃の習慣を少しずつ整えていくことが予防のカギになります。

物忘れ・認知機能の低下(軽度認知障害の兆候)

中年期を迎えると、加齢や日々のストレスの影響で、「記憶力が落ちたかも」「集中しにくくなった」と感じる場面も増えてきます。特に、直前に話したことをすぐ忘れてしまうような“物忘れ”が日常的に起こるようになった場合は、軽度認知障害(MCI)と呼ばれる状態の可能性も。

MCIは認知症の前段階ともいわれ、すぐに生活に支障が出るわけではありませんが、放っておくと約5年以内に4割の人が認知症に進行するともいわれています。「最近、物覚えが悪くなった」「新しいことが覚えづらい」「同時にいくつもの作業がこなせない」といった傾向がある方は、一度、医療機関に相談してみましょう。

あわせて、DHAやプラズマローゲンといった成分を含むサプリメントを取り入れたり、読書や適度な運動を習慣にしたりすることで、脳の働きをサポートできる可能性があります。

中年期の「うっかり」対策にはRimenbaがおすすめ

年齢を重ねるにつれ、「人の名前が思い出せない」「買い物メモを忘れてしまった」といった“うっかり”を感じることが増えてきます。これらは加齢やストレスによる自然な変化とされていますが、放っておくと日常のパフォーマンス低下につながることも。だからこそ、早めのケアが大切です。

そこで注目されているのが、認知機能の維持をサポートするサプリメント「Rimenba(リメンバ)」です。DHA・EPA・イチョウ葉・プラズマローゲン・葉酸・ビタミンB群など、20種類以上の成分を1日4粒に凝縮。効率的に摂取できる設計で、忙しい毎日にも取り入れやすいのが特徴です。

さらに、脳神経内科の専門医が監修し、品質にこだわった国内製造も特徴の1つ。添加物不使用、定期購入の縛りもないため、初めてでも安心して続けられます。

「最近ちょっと物忘れが気になる」「集中力が続かない」と感じたら、Rimenbaを取り入れた生活習慣をスタートしてみてはいかがでしょうか。

中年の危機をきっかけに、自分らしい生き方を見つけよう

中年の危機は、不安や焦り、喪失感といったネガティブな感情を伴うことが多い一方で、自分自身と向き合い、新たな価値観や生き方を見つめ直すチャンスでもあります。

感情を丁寧に言語化し、趣味や学びを通じて自己肯定感を育みながら、信頼できる人とのつながりを大切にすることで、前向きな一歩を踏み出すことができるでしょう。

また、キャリアの再構築やサードプレイスの活用なども、人生の選択肢を広げるきっかけになります。中年期の揺らぎを、ただの「危機」と捉えるのではなく、より自分らしい未来を築くための「節目」として捉え、これからの人生をより豊かにするヒントに変えていきましょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

岩城 裕大

SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。

あなたへのおすすめ

知力健康

【管理栄養士監修】女性の更年期に効く食べ物|日々の不調をやわらげる食材と摂り方のポイント

「最近、イライラが増えた気がする・・・・・・もしかして更年期?」「女性の更年期に良...

知力健康

【管理栄養士が解説】ホットフラッシュに効く食べ物と飲み物とは?

更年期に入り、急にほてりや汗が押し寄せるようなホットフラッシュが気になる方は少なく...

知力健康

【管理栄養士監修】更年期障害で食べてはいけないものとは?避けたい食品も紹介

「更年期障害の時期に食べてはいけないものってあるの?」「何を控えればいいんだろう?...