2026-02-13

【管理栄養士監修】フレイル予防の食事とは?おすすめレシピと生活習慣

フレイルとは、加齢に伴う病気ではないものの、体力や活力が低下した健康な状態と要介護状態の中間を指す言葉です。

フレイルは身体的・精神的(心理的)・社会的な側面から発症のリスクがあり、放っておくと介護が必要になるケースもあるため、注意が必要です。

東京都の介護予防チェックリストを用いたフレイルに関する調査※では、65歳以上の高齢者の20〜25%がフレイルであるとの結果が出ています。

年齢が高くなるほど、フレイルの割合は増加するため、40〜50代からのフレイル対策でも早すぎるということはありません。

本記事では、40~50代からでも始められるフレイル予防の食事について解説します。簡単レシピや生活習慣のポイントも紹介するので、今からできる健康習慣を始めていきましょう。

※東京都健康長寿医療センター研究所 平成30年度 老人保健事業推進費補助金 老人保健健康増進等事業「地域住民の加齢により変化を継続的に把握するための調査の手引き」

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

忙しい方必見!フレイル予防のための実践的な食事【厚生労働省推奨】

中年期は仕事や家事、子育てなどの両立で忙しい時期です。しかし、65歳以上の高齢期を見据えた、フレイル予防のための健康管理を行うことも重要です。

ここでは、フレイル予防をはじめ、フレイルに関連するとされる生活習慣病(メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病など)や、脳卒中・心臓病などのリスク低下につながる、食事のポイントを紹介します。

3食しっかりと食べる

生活習慣病および各疾患のリスクを減らすためには、バランスのとれた食事の摂取が欠かせません。特に働き世代のフレイル予防では、主食、主菜、副菜を組み合わせた食事を1日2回以上とりましょう。

| 食事の内容 | 食品例 |

|---|---|

| 主食 | ごはん、パン、麺類 |

| 主菜 | 肉や魚、卵、大豆を使った料理 |

| 副菜 | 野菜、きのこ、いも類、海藻類を使った料理 |

それぞれの食品には、複数の栄養素が含まれており、それらを組み合わせると栄養のバランスが自然と整っていきます。

日々の自炊が難しい場合、市販の総菜やレトルト食品、缶詰を活用したり、週もしくは月に数回程度、宅配弁当を利用して、副菜を自炊で補ったりする方法もあります。

そもそも食べる量が減ってきたという方へ

栄養不足は、フレイルを引き起こす原因の一つです。加齢に伴い、1回の食事量や食欲が減ってきたという方もいるでしょう。そのような場合は、サプリメントの併用がおすすめです。不足しやすい栄養素を補い、食生活を整えてくれます。

例えば、「Rimenba(リメンバ)は、20種類以上の栄養素をバランスよく含んだ、医師監修のオールインワンサプリメントです。

1日4粒を目安に飲むことで、更年期以降に必要な栄養をまとめて補えます。食欲低下を感じている方や栄養バランスを整えたい方は、日々の食事のサポートとしてぜひ取り入れてみてください。

たんぱく質をとる

フレイル予防のためには、たんぱく質の摂取が最も重要です。たんぱく質の摂取量が少なくなると、筋肉量も減少します。

また、年齢とともにたんぱく質の合成が遅くなるため、たんぱく質を含む食品を意識してとることが大切です。筋肉量の維持と合わせて生活習慣病も予防していきましょう。

Check

【たんぱく質を含む食品の例】

魚、肉、牛乳・乳製品、卵、大豆製品

※1食分の目安としては、片手にのるくらいの量がよいとされています。

適切な塩味の食事を意識する

塩のとりすぎは血管に負担をかけ、循環器疾患や胃がんのリスク上昇につながるといわれています。特に外食や加工食品、市販の総菜の利用頻度が多い場合、塩分摂取量が増えやすいので注意しましょう。

自宅での調理では、以下の点に気をつけてみるのがおすすめです。

- 1香辛料や香味野菜、柑橘類の酸味(レモン)を活用する

- 2塩分が少ない調味料(酢、ケチャップ、マヨネーズ)を活用する

- 3食材の旨みを活かして薄味を心がける

- 4麺類の汁は飲み干さずに残す

50代頃までは、食べ過ぎや食生活の乱れによる生活習慣病予防の食事が大切です。しかし、65歳以上の高齢期では、小食や活動量低下による低栄養に注意する必要があります。

たんぱく質やエネルギーの不足に注意し、栄養素の充足を目指した食事を心がけましょう。

フレイル予防のための簡単レシピ

フレイル予防の食事では、たんぱく質を含む食品やそれ以外の食材も使って栄養バランスを整えるように意識します。今回は忙しいときでも作りやすい、フレイル予防の簡単レシピを紹介します。ぜひ日々の食事にお役立てください。

お手軽!焼きとり缶で親子丼

【材料(2人分)】

- 焼きとり缶 小2缶(140g)

- 玉ねぎ 120g (1/2個)

- 小松菜 60g(5~6枚)

- 油 小さじ1

- めんつゆ(3倍濃縮) 大さじ1

- 水 100ml

- 卵 2個

- ごはん 150g×2

- きざみのり 少々

【作り方】

- 玉ねぎは薄切りにして、小松菜は食べやすい大きさに切る。

- 鍋に油を入れて玉ねぎと小松菜を炒め、めんつゆと水を入れて煮る。

- 野菜に火が通ったら、焼きとり缶を汁ごと加え、溶き卵を入れてとじる。

- 丼にごはんを盛って3をのせ、きざみのりを散らして完成です。

【フレイル予防のポイント】

市販の焼きとり缶を使ったお手軽レシピです。卵と焼きとり缶を組み合わせることで、たんぱく質を補い満足感のあるメニューが完成します。ねぎや小松菜などおうちにある野菜を入れて、ビタミンやミネラルを補うのもよいでしょう。

サンマのかば焼き缶やあさりの缶詰などを使ってアレンジも可能です。

豆腐とひじきのチャンプルー

【材料(2人分)】

- ひじきの煮物 小袋1つ(70g)

- ツナ缶(小)1缶(70g)

- 冷凍ほうれん草 60g

- 木綿豆腐 小1パック(200g)

- 油 小さじ2

- しょうゆ(調整用) 適量

【作り方】

- フライパンに油を入れて、ひじきの煮物とツナ缶を炒める。

- 油がなじんだら、冷凍ほうれん草を入れて炒める。

- 豆腐を一口大にちぎって加え、炒めながら味をみてしょうゆで味を整えて完成。

【フレイル予防のポイント】

市販のひじきの煮物を使い、ツナや豆腐を入れることでたんぱく質が補えます。ほうれん草がない場合は、ほかの野菜でもかまいません。

枝豆やきのこ類、根菜類などの冷凍野菜を利用することで時短になり、忙しい日の食事にもおすすめです。

いつもの食事にちょい足し!たんぱく質量をアップする方法

フレイル予防のために、たんぱく質を含む食材を「ちょい足し」することで、筋肉量の低下を維持できる可能性が高まります。主食や汁物、おかずにたんぱく質を含む食品を入れて、賢く増やしてみましょう。

【たんぱく質を含む食品の例】

- 1ハム、サラダチキン、卵

- 2魚の缶詰、ちくわ、かに風味かまぼこ

- 3納豆、豆腐、油揚げ、凍り豆腐

- 4ヨーグルト、チーズ、牛乳

加工食品は火を通さずに使えるものも多いので、忙しいときは活用してみましょう。

ここからは、たんぱく質を含む食品を使った、一日の食事例を紹介します。

フレイル予防におすすめの朝食例

- 1ハムチーズトースト

- 2目玉焼き

- 3野菜サラダ

- 4フルーツヨーグルト

トーストはハムやチーズをのせることでたんぱく質量がアップします。野菜やきのこなどを必要に応じて足してください。

フルーツを食べるときは、ヨーグルトと合わせるとたんぱく質が補えます。高齢期に不足しがちなカルシウムもとれるのがポイントです。

フレイル予防におすすめの昼食

- 1ごはん

- 2木綿豆腐入り鶏ハンバーグ

- 3カニ風味かまぼことわかめの酢の物

- 4果物

鶏ハンバーグに木綿豆腐を入れると脂質が抑えられ、生活習慣病予防におすすめです。わかめときゅうりの酢の物には、ツナやカニ風味かまぼこを加えてもよいでしょう。

フレイル予防におすすめの夕食

- 1納豆ごはん

- 2鮭のバター焼き

- 3温野菜サラダ

- 4油揚げとえのきのみそ汁

手軽にたんぱく質をとりたいときに便利なのが納豆です。調理不要で食べられて忙しい朝にもおすすめです。みそ汁には油揚げや豆腐を入れてたんぱく質を補ってみてください。

間食

フレイル予防のためには間食の選び方も重要です。

以下の表を参考に、普段のおやつをフレイル予防を意識した間食に置き換えてみましょう。糖質や脂質に偏らず、たんぱく質(卵、大豆、牛乳など)を含む食品を選ぶのがポイントです。

| 普段のおやつ | フレイル予防のおやつ |

|---|---|

| クッキー | カステラ |

| チョコレート | カスタードプリン |

| お団子 | きなこもち |

| フルーツゼリー | ミルク寒天 |

| ジュース | 豆乳 |

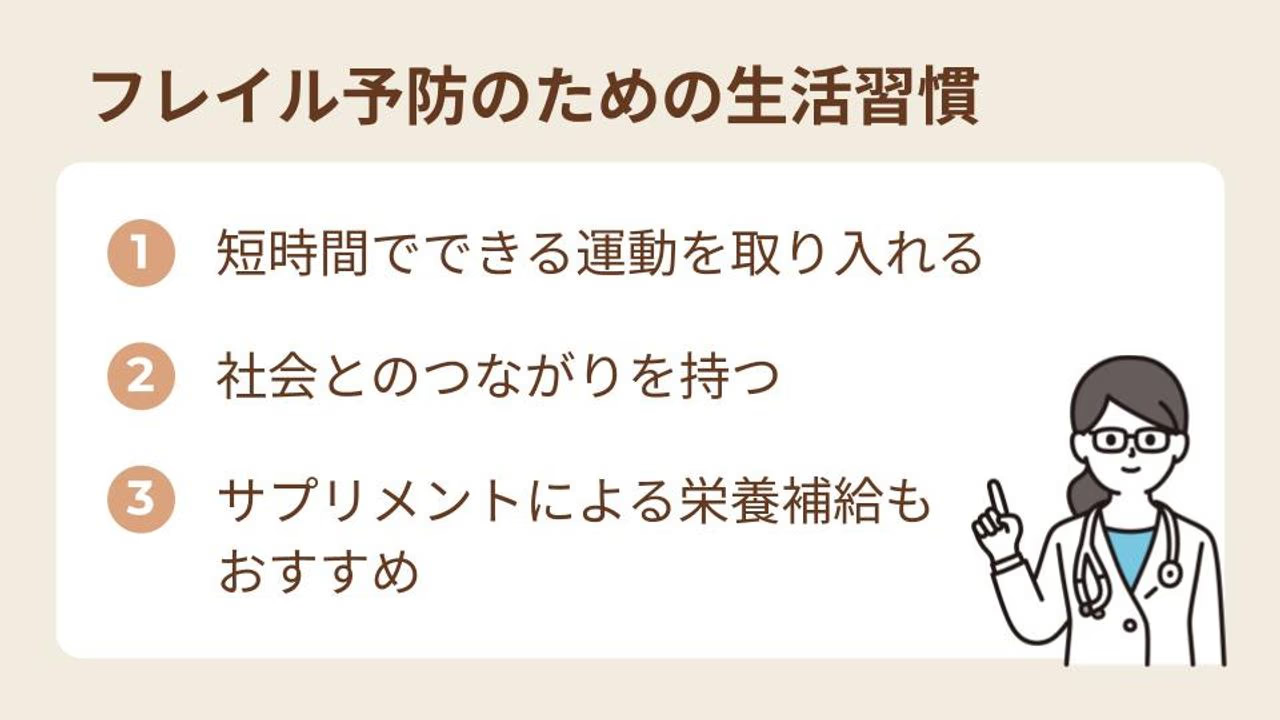

フレイル予防のための生活習慣

フレイルの予防のためには、「栄養」以外にも「身体活動」「社会参加」が3つの柱として掲げられています。仕事や家庭のことで忙しい中年期は、短時間でできる筋トレやエクササイズがおすすめです。

短時間でできる運動を取り入れる

運動習慣を作るのが難しい場合は、隙間時間を利用した簡単な筋トレやエクササイズを取り入れてみましょう。

【筋トレ・エクササイズの例】

- 1肩甲骨まわし

- 2体幹のばし

- 3スクワット

- 4腕立て伏せ

厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、1日当たり10分の身体活動を増やすことで、生活習慣病の発症や死亡リスクが約3%低下するとの推測が出ています。けがや体調に注意して、無理のない範囲で行ってみましょう。

社会とのつながりを持つ

フレイルの入口は食事だけにとどまらず、周囲とのつながりも大切です。例えば、一日の大半を自宅で過ごし、人のつながりが少なくなることで活動量が低下します。また、活動量が少ないと食欲がわかず、低栄養を引き起こす恐れがあります。

低栄養状態が体重や筋肉量の低下および、さらなる活動量の低下を招く危険性もあるため、注意が必要です。このように高齢期のフレイルは、ドミノ倒しのように連鎖していくことも特徴です。

社会活動への参加は、フレイル予防のための「栄養」と「身体活動」を支える大きな役割があります。社会とのつながりを持ち、あなたらしく過ごせるように、地域のイベントやボランティアなどへも積極的に参加してみてください。

フレイル予防には食事とサプリメントの併用も視野に

フレイルは、低栄養状態や運動能力の低下とともに、認知機能にも影響を与える可能性があるといわれています。

認知機能が低下すると、筋力や身体活動量、日常生活動作(ADL)が低下し、フレイルを招きやすい悪循環につながります。

しかし、忙しい中年期においては、毎食栄養バランスが整った食事を準備するのは難しいと感じる瞬間があるかもしれません。

そのため、日々の食生活でまかなえない部分をサプリメントで補う方法も視野に入れるとよいでしょう。

今回は、基礎的な健康や心をサポートをしてくれるサプリメント「Rimenba」をご紹介します。

中年期に必要な20種類以上の栄養素がとれる

中年期は、さまざまな体の悩みが増えてくる時期です。普段の生活習慣で改善したい気持ちはあっても「毎日の運動は難しい」「継続できるか心配…」と悩むこともあるでしょう。そのようなときこそ、新しい習慣を小さく始めてみることが大切です。

「Rimenba」は、更年期以降に必要な栄養素を20種類以上配合し、1日4粒を目安にとることで、中高年期の生活をサポートしてくれます。

食欲がないとき、足りない栄養を手軽に補いたいときの救世主としてもご活用いただけます。

6つの無添加と国内製造へのこだわり

サプリメントと聞くと、体への影響や継続するデメリットが気になるものです。無添加と国内製造にこだわった「Rimenba」は、毎日飲むものだからこそ、「高品質なサプリメントを届ける」という想いを大切にしています。

厚生労働省が認めたGMP認定工場での製造や、医師による監修も受けており、食事や運動でまかないきれない部分のサポートにつながります。栄養素の同時摂取による相乗効果も期待できるのも魅力です。

15日間の返金保証付き|いつでも解約可能!

「Rimenba」のもう一つの特徴は、初回は特別価格での購入が可能なところです。

試しに使ってみたいという方にも、15日間の返金保証付きと合わせて、丁寧に対応させていただきます。回数縛りもないため、体に合わないと感じた場合はいつでも解約できます。

また、2回目以降も送料は無料。25%OFFでの販売のため、健康習慣として続けやすいことがメリットです。健康を意識した生活を始めたい方は、ぜひお試しください。

また、2回目以降も送料は無料。25%OFFでの販売のため、健康習慣として続けやすいことがメリットです。健康を意識した生活を始めたい方は、ぜひお試しください。

フレイル予防の習慣でセカンドライフを健やかに過ごそう

フレイル予防のためには、食事・運動・社会参加のバランスが重要です。しかし、フレイルを予防するための食事を継続していくのは、難しいと感じる方も多いでしょう。

そのなかでも小さなことから始めてみる気持ちは大切です。普段の食事に「Rimenba」をプラスして、いきいきとしたセカンドライフを目指しましょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

「身近な人の健康を支えたい」という想いで活動している管理栄養士ライター。学校や保育園での調理業務、医療機関での外来栄養指導を経て独立。食の専門知識をわかりやすく伝えるため、200記事以上の執筆を担当。

あなたへのおすすめ

知力健康

記憶力がいい人の特徴とは?脳を支える栄養と生活習慣

「記憶力がいい人は生まれつき」と思っていませんか。しかし記憶力は、脳の使い方や日々...

知力健康

記憶力を鍛える方法とは?40代・50代から始めるトレーニングと生活習慣

「最近、物忘れが増えた気がするけれど、何かできることはある?」「年齢のせいだと思う...

知力健康

忘れっぽい人の原因と対策|小さな工夫と生活習慣改善で脳をサポート

「最近、忘れっぽくなった気がする」「約束や用事をうっかり忘れてしまう。年齢のせい?...