2025-11-19

疲れ目が見た目に与える影響とは?原因から対策まで徹底解説

スマホやパソコンの長時間使用が日常となった現代、知らず知らずのうちに「目が小さく見える」「クマが目立つ」といった“見た目の変化”に悩んでいませんか?

実はそれは、目の疲れによる影響かもしれません。疲れ目は一時的な不快感にとどまらず、充血・むくみ・たるみといった見た目の印象を左右する要因になります。

そこで今回は、疲れ目がもたらす見た目の変化や主な原因をわかりやすく解説し、今日から始められるセルフケア方法も紹介します。健康的な目元を取り戻したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

- 疲れ目とは?

- 疲れ目の主な症状

- 「疲れ目」と「眼精疲労」の違い

- 疲れ目が見た目に与える5つの変化

- 目が充血する

- まぶたがむくむ

- 目の下にクマができる

- 目の下がたるむ

- 目の開きが悪くなり「目が小さく」見える

- なぜ疲れ目が見た目に現れるのか?主な原因を解説

- 毛細血管の拡張とうっ血

- 血行とリンパの循環不良

- 目の周囲の血流低下

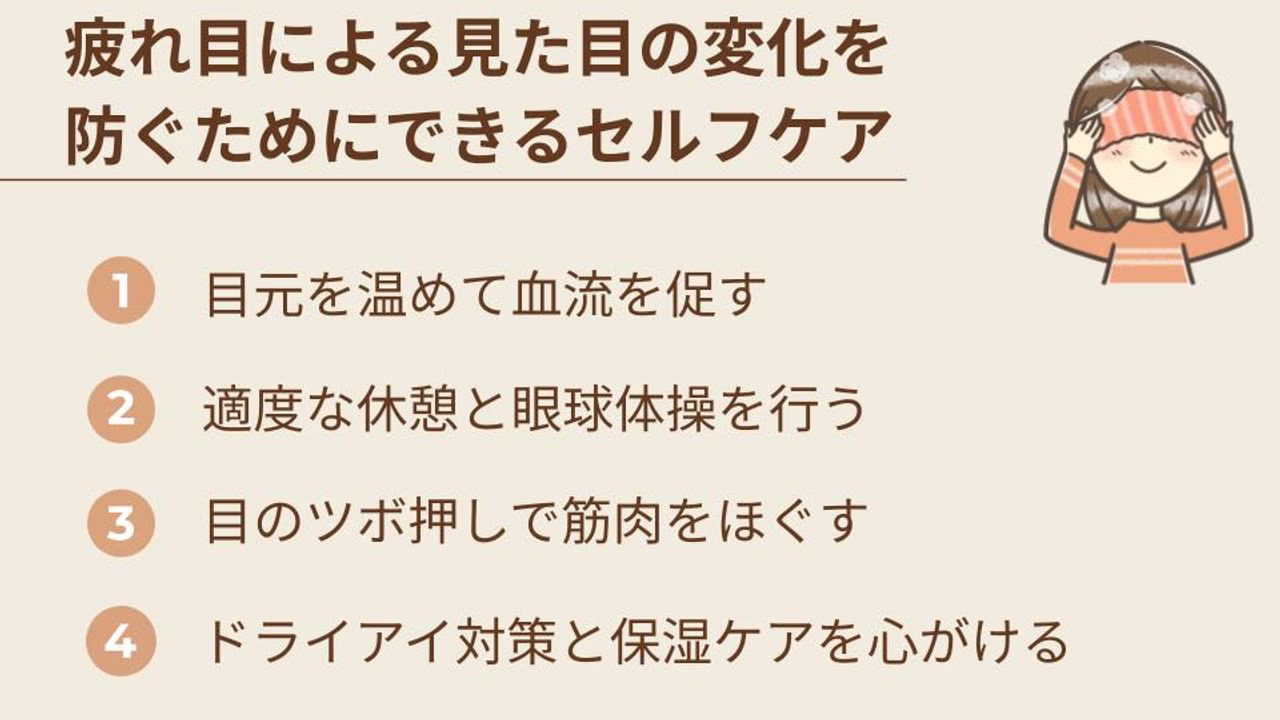

- 疲れ目による見た目の変化を防ぐためにできるセルフケア

- 目元を温めて血流を促す

- 適度な休憩と眼球体操を行う

- 目のツボ押しで筋肉をほぐす

- ドライアイ対策と保湿ケアを心がける

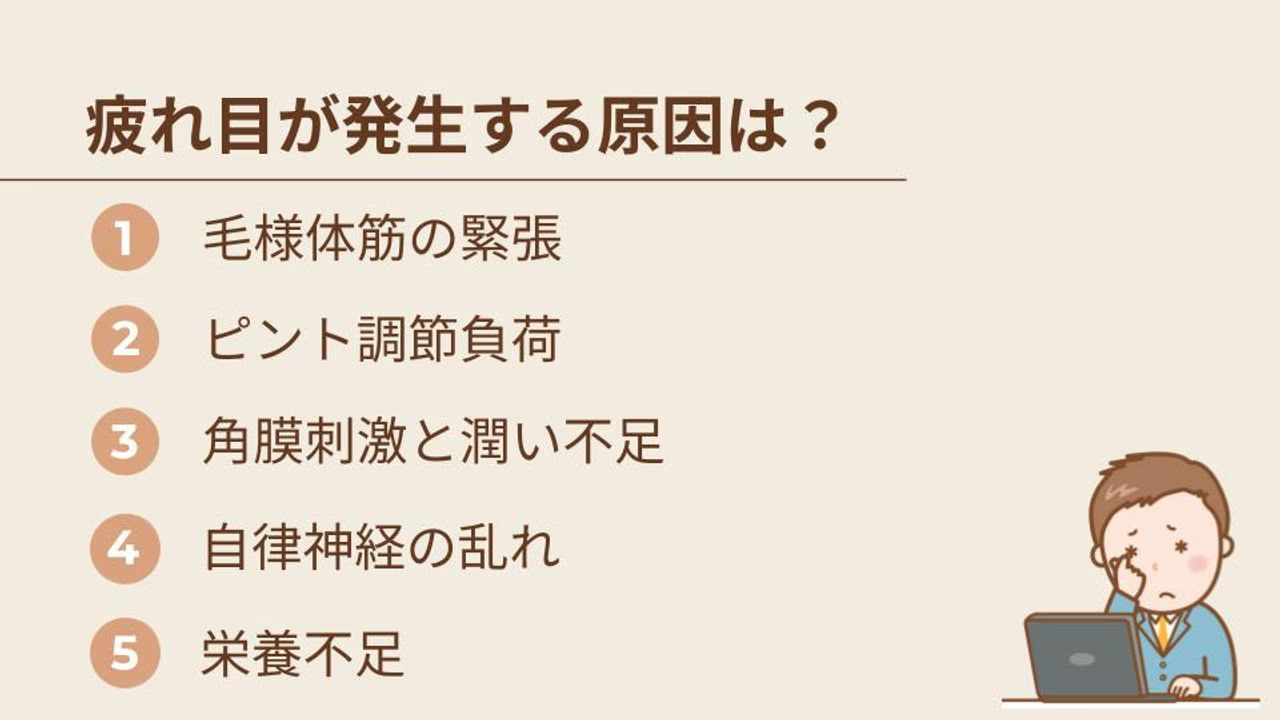

- そもそも疲れ目が発生する原因は?

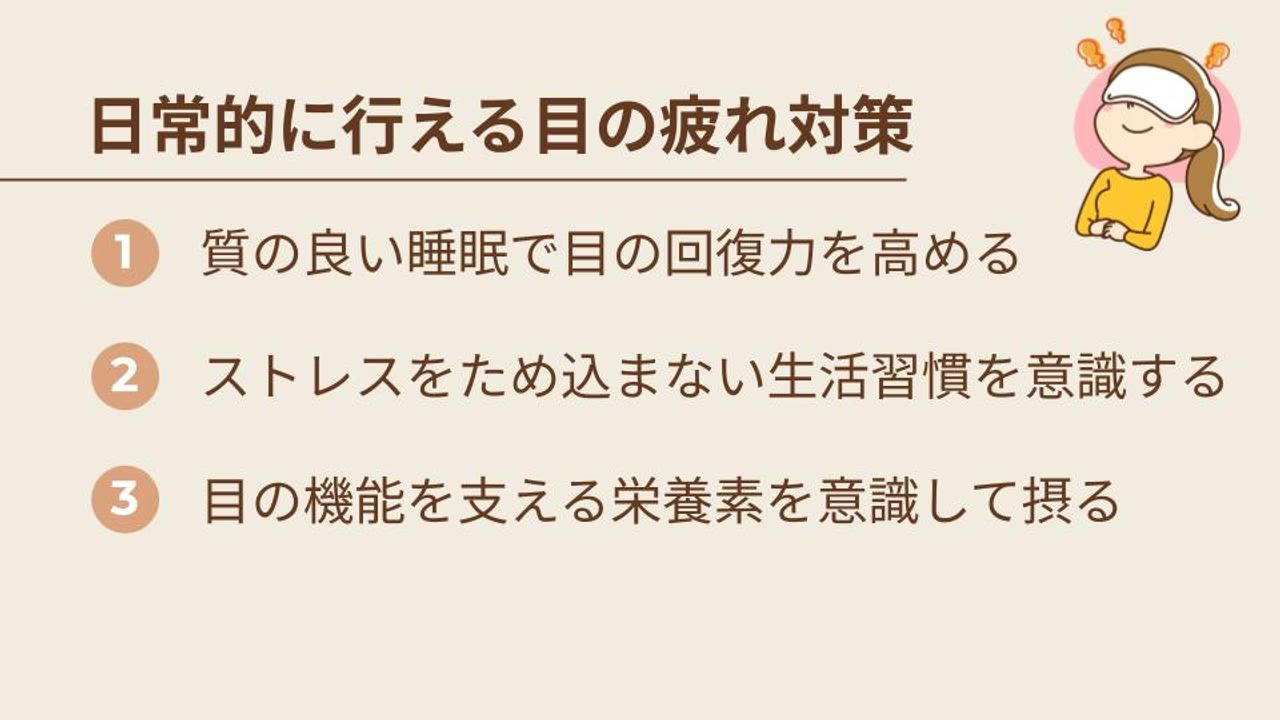

- 日常的に行える目の疲れ対策

- 質の良い睡眠で目の回復力を高める

- ストレスをため込まない生活習慣を意識する

- 目の機能を支える栄養素を意識して摂る

- 疲れ目対策で健康的な目元をキープしよう

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

Webライター

岩城 裕大

疲れ目とは?

パソコンやスマートフォンの長時間使用が当たり前となった現代では、「目が疲れる」と感じる場面が増えています。ここでは、疲れ目の基本的な症状や特徴について解説します。

疲れ目の主な症状

疲れ目は目だけでなく、全身に不快感をもたらす身近な症状です。目のかすみや乾き、重だるさに加え、ピントが合いにくくなるといった視覚の違和感が初期段階で見られます。

そのままにしておくと、頭痛や肩こり、集中力の低下といった全身の不調に発展し、顔つきに疲労感がにじむこともあります。

以下は、よく見られる主な症状です。

- 視界がぼやけて細かい文字が見えづらくなる(目のかすみ)

- 涙の量が減少し、ゴロゴロとした異物感が出る(目の乾き)

- まぶたが重く感じ、開けているのがつらくなる(目の重さ)

- 白目が赤くなり、見た目に疲れた印象を与える(充血)

- 焦点の切り替えに時間がかかるようになる(ピントの合いづらさ)

- 目の疲れが蓄積し、肩こりや頭痛へとつながる(全身への波及)

これらの症状は人によって異なるため、早めに自覚し対処することが大切です。

「疲れ目」と「眼精疲労」の違い

「疲れ目」と「眼精疲労」は一見似ているようでいて、性質や対応の仕方に大きな違いがあります。

疲れ目は、目の使いすぎなどによる一時的な不快感であり、十分な休息や睡眠を取ることで自然に回復が見込めます。一方、眼精疲労は慢性的な状態を指し、目の不調が全身に広がることもあるため、単なる休息では改善しにくいのが特徴です。

| 項目 | 疲れ目 | 眼精疲労 |

|---|---|---|

| 主な症状 | かすみ・乾き・重さなどの目の不快感 | 左記に加え、頭痛・吐き気・肩こりなど全身への症状が現れる |

| 原因の違い | 一時的な目の酷使(長時間のPC作業、スマホの見過ぎなど) | ストレス・目の病気・姿勢・生活習慣など複合的な要因が関与 |

| 必要な対処法 | 休憩・睡眠・目を温めるなどのセルフケアで回復することが多い | 医療機関での診断・治療、生活習慣の見直しが必要な場合が多い |

このような違いを理解しておくことで、日常の目の不調にも早く気づくことができ、重症化を防ぐ手助けになります。

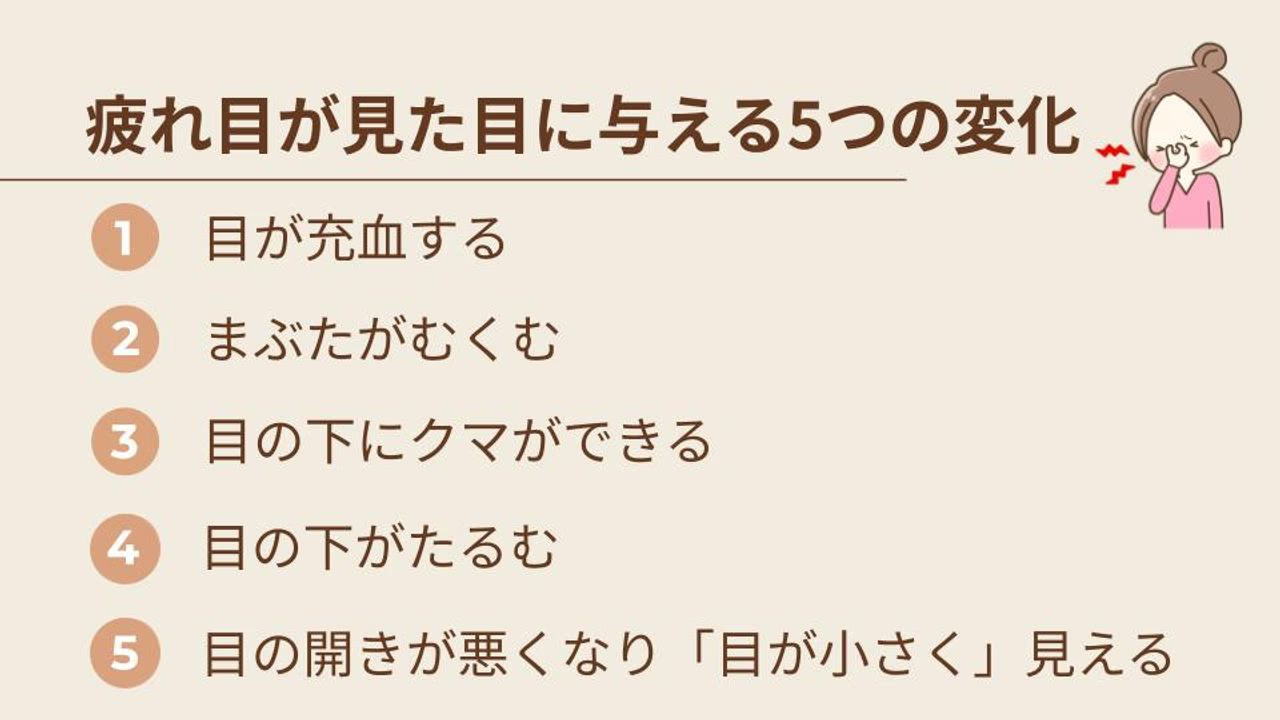

疲れ目が見た目に与える5つの変化

目の疲れは自覚しづらい反面、顔の印象には意外なほど大きな影響を与えます。ここでは、疲れ目によって起こりやすい5つの外見的変化について解説します。

目が充血する

疲れ目によって目の血流が一時的に増加すると、白目の毛細血管が拡張し、赤く充血して見えることがあります。

特に、目を酷使したときや睡眠が不足している場合、酸素や栄養の補給を促す働きが高まり、充血が目立ちやすくなります。白目の一部に赤い網目状の血管が浮かび上がる「結膜充血」は、目の印象にも影響し、不健康に見える原因にもなるでしょう。

充血は目の疲労を知らせるサインの1つとされており、そのままにしておくと慢性化につながるおそれもあります。そのため、早めにケアを行うことが大切です。

まぶたがむくむ

疲れ目が蓄積すると血行やリンパの流れが滞り、まぶたに余分な水分がたまりやすくなります。特に、朝起きた直後や長時間のパソコン作業の後には、まぶたが腫れぼったく感じることもあるでしょう。

これは皮膚の下に水分が滞留しやすくなるためであり、目を開けにくくなるだけでなく、顔全体の印象を重く見せてしまいます。

さらに、以下の習慣もむくみを助長しやすい要因です。

- 1アルコールや塩分を多く含む食事

- 2就寝前の過剰な水分摂取

- 3うつぶせ寝

血行の悪化や目元への刺激が続くことで、炎症が起こる可能性もあるため注意しましょう。

目の下にクマができる

疲れ目が続くと目の下の血流が滞り、青クマや茶クマが目立つようになります。青クマは血行不良や眼精疲労によって静脈がうっ血し、皮膚の下に青黒さが現れる状態です。

一方、茶クマは目元を頻繁にこすることやメイクの刺激などによりメラニン色素が沈着し、茶色っぽく見えるのが特徴です。また、疲れ目によるかゆみや違和感から目をこすってしまうことが原因となるケースもあり、間接的に疲れ目が関与している場合もあります。

クマがあると顔全体が暗く見え、疲れて老けた印象を与えかねません。日々のケアを継続することで、クマの目立ちにくい明るい印象の目元へと導けるでしょう。

目の下がたるむ

疲れ目が続くと、目の周囲の筋肉が緊張し血行が悪くなることで、皮膚のハリが失われ、目の下のたるみが目立ちやすくなります。特に、眼輪筋の衰えや、真皮に含まれるコラーゲンやエラスチンの減少はたるみの進行を早め、見た目年齢を引き上げる一因となることも。

さらに、スマートフォンやパソコンの使用によりまばたきの回数が減少すると、筋力低下やリンパの流れの滞りを招き、たるみを助長する結果につながります。

加えて、紫外線や乾燥などの外的刺激も肌へのダメージを重ね、症状を悪化させる恐れがあるため注意が必要です。

目の開きが悪くなり「目が小さく」見える

疲れ目が続くと、まぶたを引き上げる眼瞼挙筋やミュラー筋の働きが低下し、目が十分に開かなくなることがあります。この変化により、「目が小さくなった」と感じる方もいるでしょう。

特に眼瞼下垂の初期段階では、上まぶたが黒目にかかりやすく、眠たそうで活力のない印象を与えてしまうことがあります。

こうした状態が慢性化すると、目を開けるために無意識に額の前頭筋を使うようになり、眉が上がっておでこに深いシワが刻まれるなど、顔全体の表情に影響を与えることもあるでしょう。

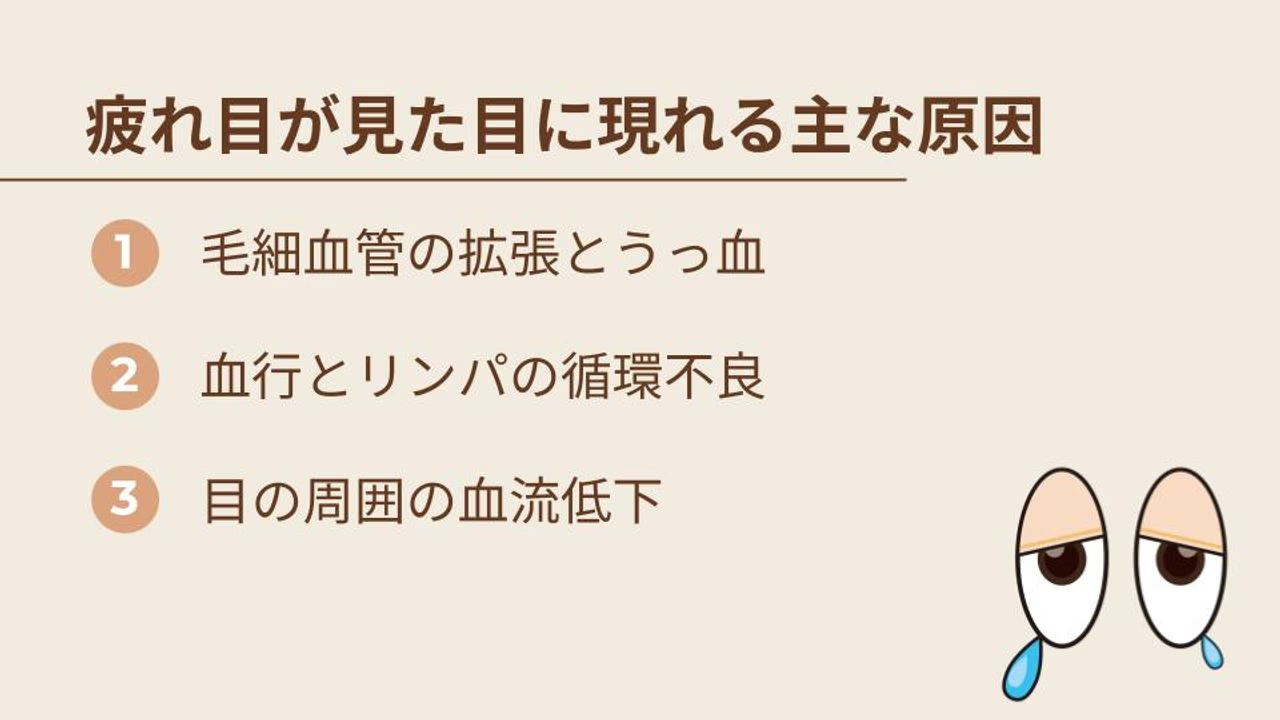

なぜ疲れ目が見た目に現れるのか?主な原因を解説

目の疲れは自覚しにくい不調の1つですが、放置するとさらに見た目に影響を及ぼす可能性があります。ここでは、疲れ目が見た目に影響を与える主な原因について解説します。

毛細血管の拡張とうっ血

疲労やストレスが蓄積すると、目元の毛細血管が拡張しやすくなり、血流が滞る「うっ血」の状態を招くおそれがあります。このような循環不良が続くと、目の充血や青クマといった見た目の悩みが生じやすくなり、顔全体に不健康で老けた印象を与える原因となります。

さらに血行の悪化によって酸素や栄養の供給が妨げられると、肌のターンオーバーにも乱れが生じ、くすみを引き起こすことも考えられます。

特に、長時間のパソコンやスマートフォンの使用に加え、睡眠不足や過度の飲酒といった生活習慣が、これらの状態を悪化させる要因となるため注意が必要です。以下に、こうした目元の変化を引き起こす主な影響をまとめます。

- 1毛細血管の拡張:血流量が増えて白目が赤く見える(結膜充血)

- 2うっ血:血流の滞りが青クマやくすみを目立たせる原因に

- 3酸素・栄養不足:肌の代謝が低下し、目元が暗く見えやすくなる

血行とリンパの循環不良

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、目の周囲の筋肉が緊張すると、血液やリンパの循環が悪くなりやすくなります。このような循環不良は、老廃物や余分な水分が滞り、目元のむくみやクマ、たるみなどを引き起こす要因です。

さらに、皮膚細胞に酸素や栄養が届きにくくなることで、肌のくすみや乾燥が目立つようになるケースもあります。

以下のように、循環不良による見た目の変化には複数の要素が絡んでいます。

- 1むくみ:水分が排出されず皮下にたまりやすくなる

- 2クマ:血液のうっ血や老廃物の蓄積によって発生

- 3たるみ:筋肉のこわばりがリンパの流れを妨げる

- 4くすみ:栄養・酸素が不足し、肌の代謝が低下する

目の周囲の血流低下

疲れ目が慢性化すると、目のまわりの血流が滞りやすくなり、酸素や栄養の供給が不足しがちになります。これにより皮膚のターンオーバーが乱れ、目元の乾燥やくすみ、青クマなどの肌トラブルが目立つようになります。見た目の印象にも影響を及ぼすため、早めの対処が重要です。

こうした変化が現れやすい背景には、以下のような体内環境の悪化が関係しているといわれています。

- 1酸素や栄養の供給不足によって、肌の新陳代謝が低下しやすくなる

- 2老廃物の排出が滞り、クマやむくみが生じやすくなる

- 3筋肉の疲労回復が遅れ、眼精疲労が長引く状態に陥りやすい

疲れ目による見た目の変化を防ぐためにできるセルフケア

目の疲れは放っておくと、クマやむくみ、たるみなど見た目にさまざまな影響を及ぼします。ここでは、疲れ目による見た目の変化を防ぐためのセルフケア方法について紹介します。

目元を温めて血流を促す

目元を温めることで血行が促され、疲れ目によるクマやくすみの軽減が期待できます。温熱刺激によって目の周囲の毛細血管が拡張し、酸素や栄養が肌のすみずみにまで行き渡るため、肌代謝も活発になります。さらに、緊張した筋肉がゆるむことで、目元のリラックスにもつながるでしょう。

自宅で手軽に取り入れられるケアとしては、次のような方法があります。

- 1蒸しタオル

- 2ホットアイマスク

- 3入浴中の温熱ケア

なかでも就寝前に行うケアは、入眠をスムーズにし、1日の疲労を和らげるサポートをするためおすすめです。

適度な休憩と眼球体操を行う

長時間にわたるパソコン作業やスマートフォンの使用は、まばたきの回数を減少させ、目の筋肉を緊張させる要因となります。こうした状態が続くと、疲れ目を引き起こしやすくなるため、1時間作業をしたら10~15分程度の休憩を取り、目をしっかりと休ませましょう。

また、外眼筋のこりをほぐし血流を促すには、意識的に眼球を動かす体操もおすすめです。

- 1上下左右に視線を動かす

- 2円を描くように視線を回す

これらを習慣にすることで、慢性的な疲れ目の予防にも役立ち、見た目の印象を若々しく保ちやすくなるでしょう。

目のツボ押しで筋肉をほぐす

目の疲れを和らげるためには、目の周囲にあるツボを刺激する方法も効果的とされています。ツボを押すことで目の筋肉の緊張がほぐれ、血流の促進と同時に自律神経のバランスも整いやすくなるためです。特に活用されているのは、以下の3つです。

- 1晴明(せいめい):目頭と鼻の付け根に位置し、目のかすみや充血、鼻づまりの緩和を促す

- 2攅竹(さんちく):眉頭のくぼみにあり、ドライアイや頭痛、視界のぼやけに対応

- 3太陽(たいよう):目尻と眉尻の中間で、目の奥の疲れやしょぼしょぼ感を和らげる

押す際は、眼球に圧がかからないよう指の腹でやさしく5〜10秒ほど刺激します。痛気持ちいい程度の力加減を心がけることが大切です。

ドライアイ対策と保湿ケアを心がける

ドライアイ対策として基本となるのは、保湿成分を含んだ目薬の使用です。特に防腐剤が含まれていない人工涙液や、ヒアルロン酸配合の点眼薬は目にやさしく、潤いを長時間保ちやすいとされています。

さらに、以下のような工夫を取り入れるのもおすすめです。

- 1室内の湿度は50〜60%を目安に調整し、エアコンの風が直接目に当たらないように配慮する

- 2まばたきを意識的に増やし、涙の均一な分布やマイボーム腺の働きを促す

- 3皮膚の保湿ケアをあわせて行い、目元全体の乾燥やくすみの予防につなげる

このような日常的な対策を積み重ねることが、目の健康を守るだけでなく、若々しい印象を保つことにもつながります。

そもそも疲れ目が発生する原因は?

スマートフォンやパソコンの長時間使用が日常となった現代、知らず知らずのうちに目に大きな負担がかかっています。疲れ目を引き起こす主な要因は以下のとおりです。

- 近距離作業の長時間化による「毛様体筋」の緊張

- 度数の合わないメガネ・コンタクトの使用によるピント調節の負荷

- まばたき減少やエアコン使用などが原因となるドライアイ

- ストレスによる自律神経の乱れで血流や涙の分泌に支障

- ビタミン・ルテイン不足など栄養バランスの乱れ

これらの要因が重なると、目の不快感だけでなく、見た目や集中力にも影響を及ぼすことがあります。日常生活の中で原因を意識し、セルフケアとあわせて対策しましょう。

日常的に行える目の疲れ対策

目の疲れは放置すると、見た目の印象や集中力の低下につながるため、日常的なケアが重要です。ここでは、目の疲れを軽減するために日常的に行える対策について解説します。

質の良い睡眠で目の回復力を高める

目の細胞は睡眠中に修復と回復が進むため、質の高い睡眠は疲れ目対策において欠かせません。睡眠不足が続くと眼精疲労やドライアイ、視界のかすみといった症状を招き、放置すれば視力の低下や緑内障のリスクを高める恐れがあります。

特に就寝前にスマートフォンやパソコンを使用する習慣は、ブルーライトによって睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が妨げられるため注意が必要です。

こうした影響を避けるには、以下の習慣を取り入れてみましょう。

- 1就寝前1~2時間はデジタル機器の使用を控える

- 2寝室の温度や湿度を整える

- 3毎日同じ時間に寝起きし生活リズムを安定させる

これらの習慣を意識することで、深い眠りを得られやすくなり、目の疲れの回復が期待できます。

ストレスをため込まない生活習慣を意識する

精神的なストレスは自律神経の働きを乱し、まばたきの回数を減少させるだけでなく、涙の分泌量の低下も引き起こします。

目の乾燥が進み、ピント調節の機能が鈍くなると、目の疲れや眼精疲労を感じやすくなるため、日頃からストレスをため込まない生活を心がけることが大切です。

たとえば以下のような習慣を取り入れてみましょう。

- 1深呼吸やストレッチで身体の緊張をほぐす

- 2趣味に打ち込む時間をもち、気分転換を図る

- 3照明や空調に配慮し、リラックスしやすい空間をつくる

このような小さな工夫の積み重ねが、自律神経の安定とともに、目の不調を防ぐ助けとなります。

目の機能を支える栄養素を意識して摂る

目の健康を保つためには、ルテインやビタミンA・C・E、アントシアニンといった栄養素の摂取も重要です。

これらの成分は抗酸化作用をもち、紫外線やブルーライトによる酸化ストレスから目を守る役割を果たします。酸化ダメージの蓄積は老化や疲労の一因となるため、日頃から意識的に補いたいところです。

食生活だけでは必要量をまかないきれない場合もあるため、その際はサプリメントの活用を検討してもよいでしょう。

特定の成分に偏ることなく、複数の栄養素をバランスよく摂ることが重要です。

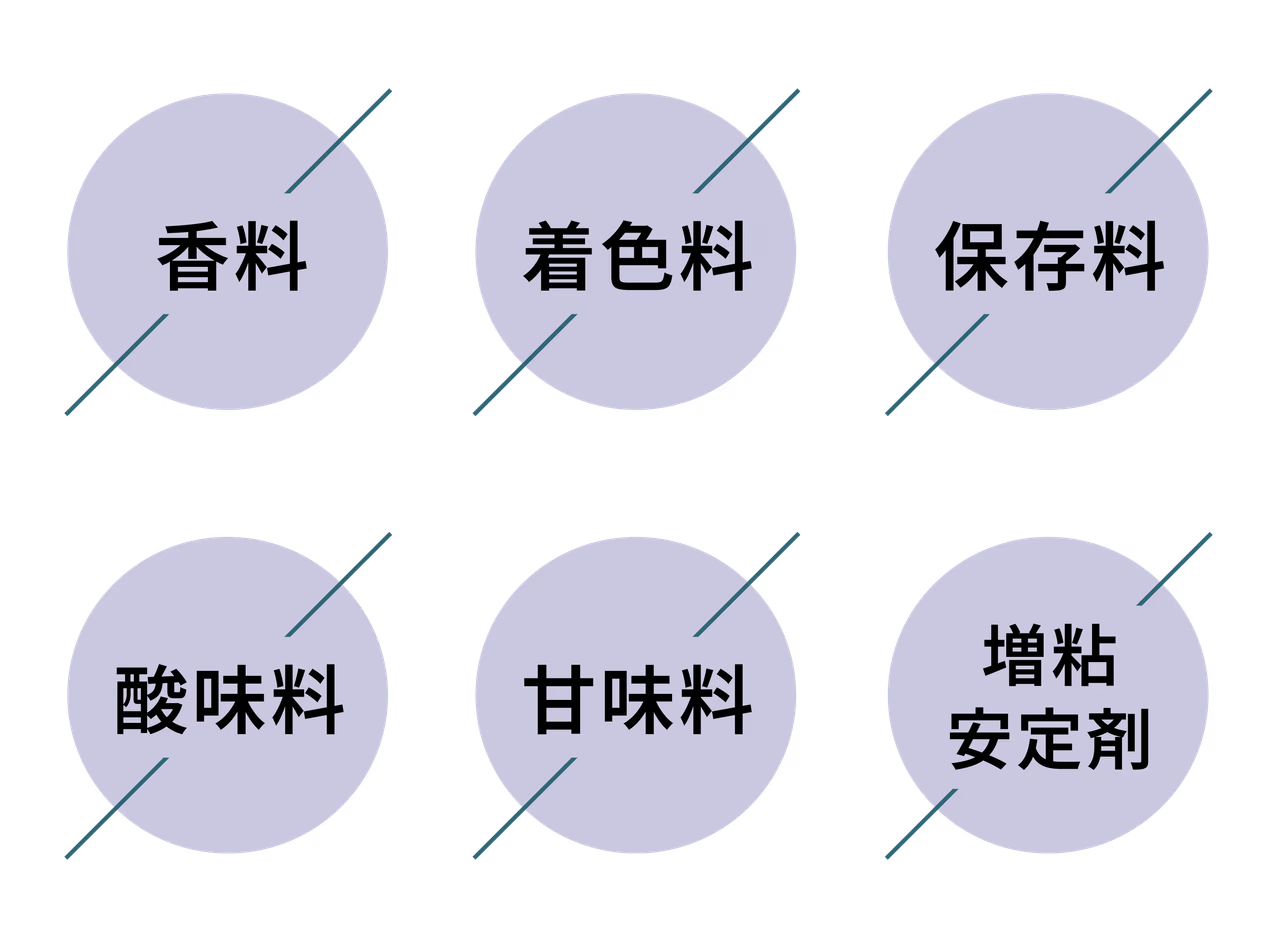

おすすめのオールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」

疲れ目の原因として代表的な筋肉の緊張・乾燥・栄養不足に、多面的にアプローチできるのが、オールインワンサプリ「Eyepa(アイーパ)」です。

ビルベリーやルテイン、ビタミンA・C・Eをはじめ、10種類以上の成分を配合し、「うるおす・やすらぐ・まもる」の三方向から目の健康を支えます。

なかでも、吸収効率を高めるリポソーム加工が施されたルテインは、より体内に届きやすい形で配合されています。

Eyepaは、原材料について眼科医監修のもと開発されており、添加物を使用せず、国内GMP認定工場で製造されています。

こうした品質面の配慮も、日常的に安心して続けられるポイントです。生活習慣の見直しに加えて、栄養面をサポートしたい方は、ぜひEyepa(アイーパ)をお試しください。

疲れ目対策で健康的な目元をキープしよう

疲れ目は単なる体の不調ではなく、クマやむくみ、たるみといった目元の見た目にも大きく影響します。特に、スマホやパソコンの使用が日常化した現代では、気づかぬうちに目に負担が蓄積されているケースが少なくありません。

目元の印象は見た目年齢を左右する重要な要素です。温めやツボ押し、栄養ケアなど、できることから取り入れて、習慣化することが若々しさのカギとなります。

栄養面では、Eyepa(アイーパ)のようなサプリメントも活用しながら、今日から疲れ目対策を始めていきましょう。

この記事に登場する専門家

かんない駅前眼科クリニック院長

福永 ひろ美

【ひとみケアサプリEyepa監修・眼科医】 日々の生活の中で、バランスよく必要な栄養素を摂取することも大切なのです。Eyepaは眼の潤いをサポートしてくれるビルベリーを始め、抗酸化成分であるルテインやアスタキサンチン、その他多様な成分がオールインワンに含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。

Webライター

岩城 裕大

SEO会社勤務を経て独立したWebライター。これまでに子育て・エンジニア・物流・EC運営など幅広いジャンルで、記事構成・執筆・運用を累計200本以上担当。実務に基づく確かな視点で、信頼性の高いコンテンツを届けることを大切にしています。

あなたへのおすすめ

眼の健康

【管理栄養士監修】アスタキサンチンの効果とは?目・脳・肌への働きと正しい摂り方

「アスタキサンチンって、本当に目の疲れに効くの?」「アスタキサンチンが多い食べ物を...

眼の健康

パソコン作業で目が疲れるときの対策とは?視力を守るセルフケアを徹底解説

「以前は一日中モニターを見ていても平気だったのに、最近は夕方になると目がしょぼしょ...

眼の健康

目が乾くのはドライアイ?考えられる原因と自宅でできるセルフケア方法

「最近、夕方になると目がショボショボして、目が乾く感覚がつらい」「ドライアイかもし...