2025-11-19

血管を強くする食べ物10選【管理栄養士監修】

「健康診断で高血圧や脂質異常症の診断を受けた」「将来、動脈硬化や心筋梗塞などの病気が怖い」など、年齢が上がるにつれて、自身の健康状態が気になってくるもの。

できることなら将来の病気のリスクを減らして、健康な毎日を過ごしたいですよね。

私たちの体で酸素や栄養素を運ぶ血管は、3層の構造に分かれており、生活習慣病や喫煙などの原因によって、その内側が傷んでくることがわかっています。

また、長期化すると血管が狭くなったり、詰まったり、破裂したりすることで、心筋梗塞や脳出血などの重篤な病気につながることもあります。

今回は、血管を強くするためにとりたい食べ物を10個紹介し、血管の健康を守るためのおすすめレシピや予防法についても紹介します。ぜひチェックしてみてください。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

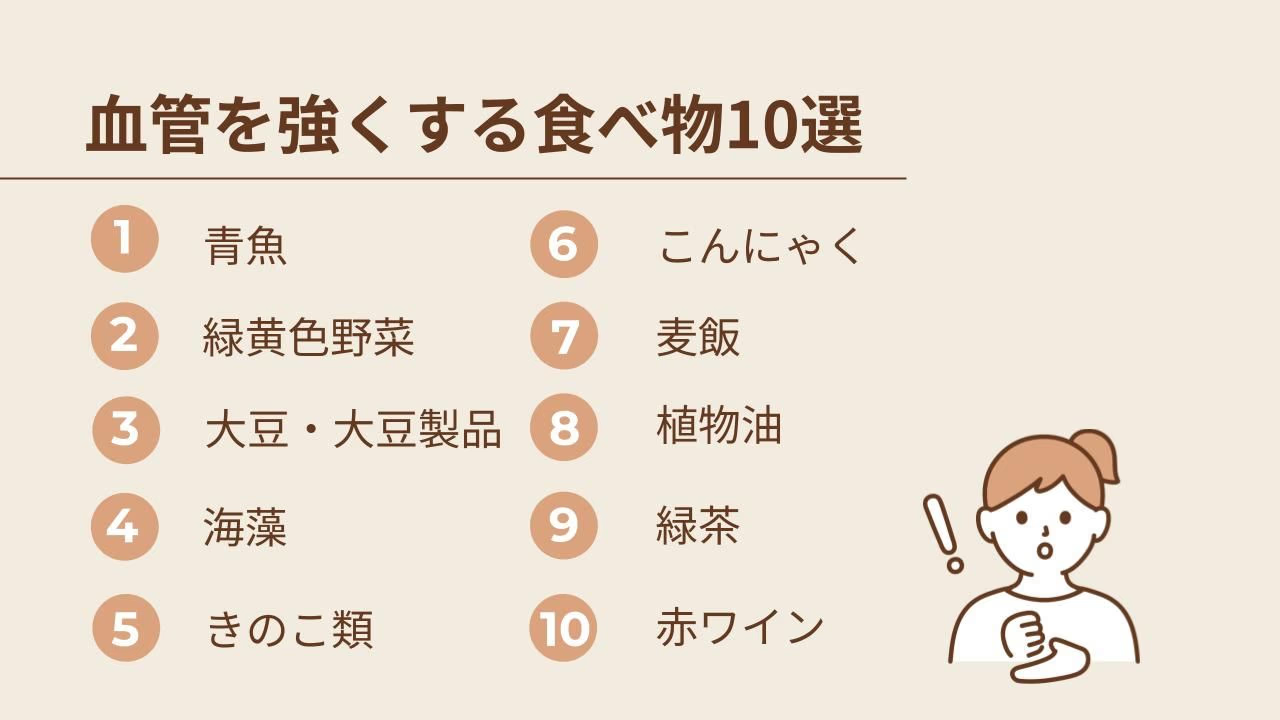

血管を強くする食べ物10選

血管を強くする食べ物を10個ランキング形式で紹介します。

青魚

青魚に含まれるDHAやEPAは、血管内の血の塊(血栓)を溶かす作用や中性脂肪を下げる効果が期待されます。

血管を作るためには、たんぱく質の摂取が欠かせません。肉類の摂取に偏らず、青魚からも積極的に摂取するのがおすすめです。具体的には、肉や魚を1日おきに取り入れるなど工夫してみましょう。

また、青魚のDHAやEPAは加熱によって減少するという特徴もあり、揚げ物より刺身や焼き魚などの調理法がよいとの報告もあります。

緑黄色野菜

私たちの体はストレスや喫煙などによって、体内に「活性酵素」と呼ばれる物質が多く作られ、増えすぎると老化や生活習慣病を招く原因になります。

緑黄色野菜は、この過剰に増えた「活性酵素」を除去する働きがあり、さまざまな疾患の予防を助けることが期待されています。増えすぎた活性酵素を除去し、体内の酸化を抑えることで血管の健康維持を保つことができるのです。

| 緑黄色野菜の種類 | 栄養素 |

|---|---|

| モロヘイヤ | ケルセチン、ポリフェノール(体の酸化を抑える)など |

| にんじん | β-カロテン(ビタミンA)、リコピン、ビタミンCなど |

| ほうれん草 | β-カロテン、ルテインなど |

| かぼちゃ | β-カロテン、ビタミンB2、ビタミンC、ビタミンEなど |

ビタミンAやEは「脂溶性ビタミン」とも呼ばれ、油を使った調理で吸収率が高まります。例えば、炒め物やオイルドレッシングをかける、適度に脂質を含んだ卵と組み合わせるなどの使い方がおすすめです。

大豆・大豆製品

大豆に含まれるレシチンは、血管壁についているコレステロールを溶かして除去する働きがあり、動脈硬化の促進を抑えるといわれています。

また、大豆に含まれるレシチンやサポニン、イソフラボンにも注目です。サポニンやイソフラボンには活性酵素を除去する働きがあり、動脈硬化のリスク軽減につながるといわれています。

そのため、納豆や豆腐、高野豆腐などの大豆製品を積極的にとり入れるようにしましょう。

海藻類、きのこ類、こんにゃく、麦飯

海藻やきのこ類、こんにゃく、麦飯などには食物繊維が多く含まれ、以下の働きが期待されます。

- 血糖値の上昇を緩やかにして、糖尿病のリスクを抑える

- 小腸でのコレステロールの吸収を抑えて、血管への負担を減らす

加えて食物繊維を含む食品は歯ごたえがよいことが多く、よく噛んで食べる習慣が食べ過ぎを防ぎ、肥満の予防にもつながるともいわれています。

植物油

血管を健康を保つためには、摂取する油の種類にも気を配るとよいでしょう。ラードや牛脂、バターなどの動物性脂肪は飽和脂肪酸が多く、過剰摂取によって悪玉コレステロール値が上昇するといわれています。

悪玉コレステロールの値が高いと、コレステロールが血管壁に付着し、心筋梗塞や狭心症を引き起こす要因になります。

動物性脂肪を植物油に置き換えた食事で、血中脂質にもよい変化を与えることがわかっているため、オリーブオイルやなたね油などの植物性油脂を食卓に取り入れてみましょう。

緑茶

緑茶に含まれるカテキンは、悪玉コレステロールの酸化を抑制し、動脈硬化のリスクを抑えるといわれています。ある研究では、カテキンを含む液体を14週間摂取したところ、動脈硬化の進展が抑制されたとの報告があります。

ほかにも、糖尿病の発症抑制や血糖値の低下などが期待されているため、毎日の水分補給や食事中の飲み物に取り入れることをおすすめします。

赤ワイン

赤ワインに含まれるポリフェノールにも、悪玉コレステロールの酸化を抑制する働きがあります。研究結果の一つに、赤ワインの飲用直後から90分後までの間に、血中の悪玉コレステロールの酸化を抑える働きが約15%アップしたという報告もあるほどです。

しかし、赤ワインはアルコールを含むため、血圧上昇のリスクもあります。グラスで1日2杯の目安量を守って飲みましょう。

血管を強くする簡単レシピ

血管を強くする食べ物を使った簡単レシピを2つ紹介します。

ブリと彩り野菜のあんかけ

【材料(2人分)】

- ぶり(切り身) 2切れ

- 片栗粉 少々

- しいたけ 2〜3枚

- パプリカ(赤) 1個

- パプリカ(黄) 1個

- ブロッコリー 1/4個(50g)

- 【A】水 150ml

- 【A】砂糖 大さじ1杯

- 【A】酢 大さじ1杯

- 【A】しょうゆ 小さじ1杯

- 【A】鶏がらスープの素 小さじ1杯

- 【A】塩 小さじ1/4杯

- 【B】水 小さじ2杯

- 【B】片栗粉 小さじ2杯

- サラダ油 大さじ1杯

- ごま油 適量

【作り方】

- ぶりはキッチンペーパー等で水気をふきとり、一口大に切って片栗粉をまぶしておく。

- しいたけとパプリカは食べやすい大きさに切り、ブロッコリーは小房に分けてゆでておく。

- フライパンに油を入れて熱し、1のぶりを両面焼いて、2のしいたけ・パプリカ・ブロッコリーを入れて炒める。

- 鍋に【A】の調味料を入れて煮立ったら火を止め、【B】の水溶き片栗粉を入れて再加熱し、とろみをつけておく。

- 3を器に盛り、4をかけた後にごま油をお好みで回しかけて完成。

DHAやEPAが豊富なぶりと、ビタミンを含む緑黄色野菜を使った彩り鮮やかなレシピです。野菜を油で炒めることでビタミンの吸収をサポートします。

パプリカの代わりに人参やなす、ピーマンなど冷蔵庫にある食材を使ってアレンジも可能です。フライパンや鍋を使って手軽に作れるので、ぜひご活用ください。

トマトとわかめのさっぱりサラダ

【材料(2人分)】

- トマト 2個

- しめじ 100g

- カットわかめ(乾燥) 大さじ1杯

- ポン酢 大さじ1.5杯

- ごま油 大さじ1杯

- 酒 小さじ1杯

- 塩 少々

【作り方】

- カットわかめは水で戻し、水気をきっておく。

- しめじは石づきをとって、食べやすい大きさにほぐしておく。

- フライパンに油を加えて熱し、2を炒めてしんなりしてきたら酒と塩を加えてアルコール分を飛ばす。粗熱がとれたらボウルに移し粗熱をとる。

- 3にポン酢を加えて冷蔵庫で冷やしておく。

- トマトをくし切りにする。

- 1と4と5を和えて器に盛ったら完成。

食感が楽しく、食物繊維と緑黄色野菜のトマトがとれる一品です。わかめとしめじには、血糖値の上昇を抑える食物繊維が含まれ、トマトはビタミンの吸収を助ける油で和えています。

しめじはごま油と酒、塩と一緒に耐熱容器に入れて和え、ラップをかけて電子レンジで加熱することもできます。身近な食材で作りやすい副菜のため、血管の働きを保つためのレシピとしてぜひお試しください。

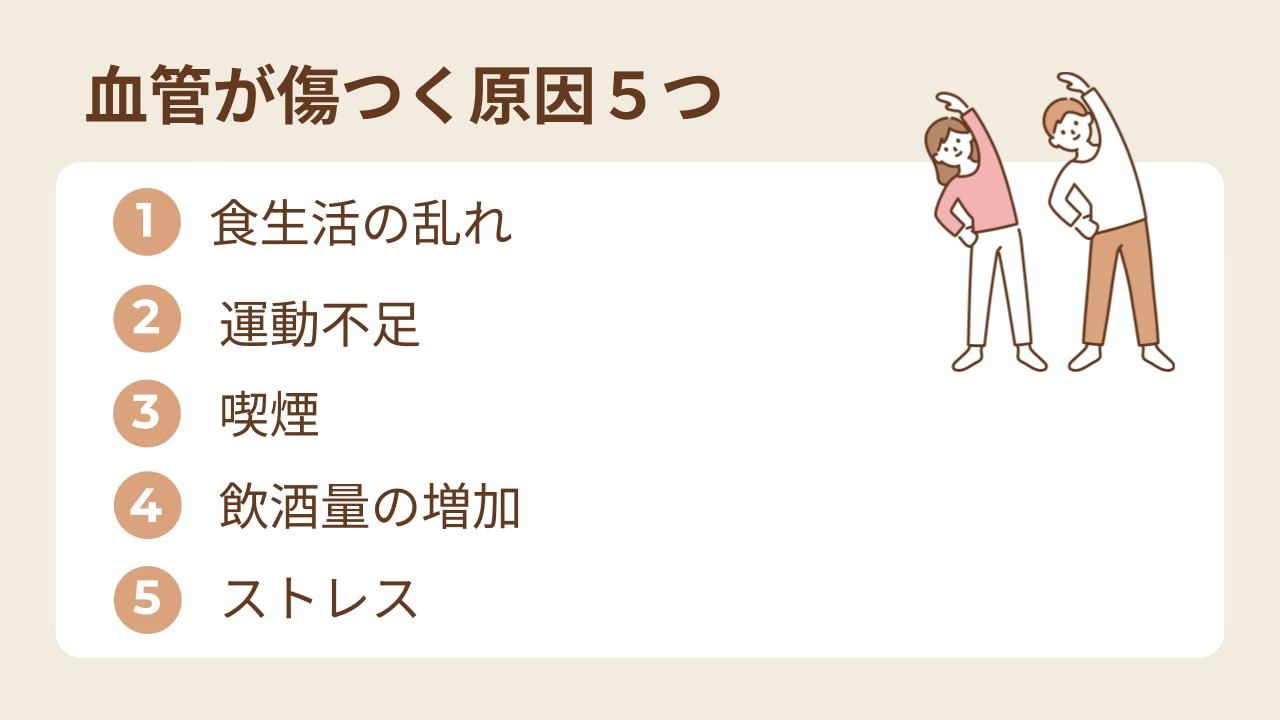

血管が傷つく原因

血管は外膜と中膜、内膜の3層構造に分かれており、体の細胞に酸素と栄養を送る働きがあります。しかし、以下の生活習慣によって、血管が傷つく要因になるといわれています。

- 食生活の乱れ

- 運動不足

- 喫煙

- 飲酒量の増加

- ストレス

食生活の乱れ(肉や塩分、糖分の多い食事)

肉類に偏った食事や塩分・糖分の多い食事は、血管を傷つける原因の一つです。特に脂身の多いバラ肉やひき肉の摂取によって、血管の内側にコレステロールが付着し、狭くなっていくことがあります。

また、塩分は血圧を上昇させ、糖の過剰摂取によって血管の内側が傷つくことで、動脈硬化を助長するおそれがあります。

バターや脂身の多い肉を使った料理、味の濃い食事、甘いものの過剰摂取に注意し、玄米や魚、大豆製品、野菜・果物、きのこ類をバランスよく取り入れていきましょう。

運動不足

運動不足によって、肥満や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病のリスクが高まります。肥満や高血圧、糖尿病などの生活習慣病は血管を傷つけ、老化を進行させる要因になることが知られています。

肥満の場合は、体重をこれ以上増やさないように、適度な運動を行うのがおすすめです。

喫煙

喫煙はHDLコレステロールを減少させ、心筋梗塞や狭心症を引き起こす要因になるといわれています。

動脈硬化性疾患予防ガイドライン(2022年版)によると、たばこの本数が1日1本であったとしても、血管に関する疾患のリスクは男性で1.74倍、女性で2.19倍に上昇するといわれ、どんなたばこの種類でも血管への負担を軽減することはできないとされています。

また、喫煙は生活習慣病の発症リスクを上昇させる原因の一つでもあり、血管への負担を減らすためには、禁煙がとても重要な意味を持つといえるでしょう。

飲酒量の増加

過度な飲酒は、動脈硬化のリスクを高めるおそれがあるといわれています。動脈硬化によるさまざまな疾患を防ぐためにも、アルコールの目安量を知っておくことは重要です。

純アルコール量は1日25g以下を目指し、できるだけ摂取を控えましょう。

<アルコール25gの例>

- ビール 1缶(500ml)

- 日本酒 1合

- ワイン 2杯(240ml)

- 焼酎 1/2合

どうしても飲酒量を控えるのが難しい場合は、ビールや梅酒等の糖が多いお酒よりもワインや焼酎など、糖の少ないお酒を選ぶことから始めてみてください。

Check

純アルコール量の計算方法

純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール分(度数または%)/100×0.8(比重)

ストレス

血管の健康維持を妨げる要因として、ストレスによる強い緊張や疲労、睡眠不足などもあります。ストレスは交感神経を刺激して血管を収縮させ、血圧を上げます。

また、長期的なストレスによって血圧が高い状態が続くと、脳や心臓、腎臓などでさまざまな合併症を引き起こす恐れもあります。

まずは自分のストレスについて気づいて、リラックスできる時間を意識的に作る、悩みや心配事を人に相談するのもよいでしょう。

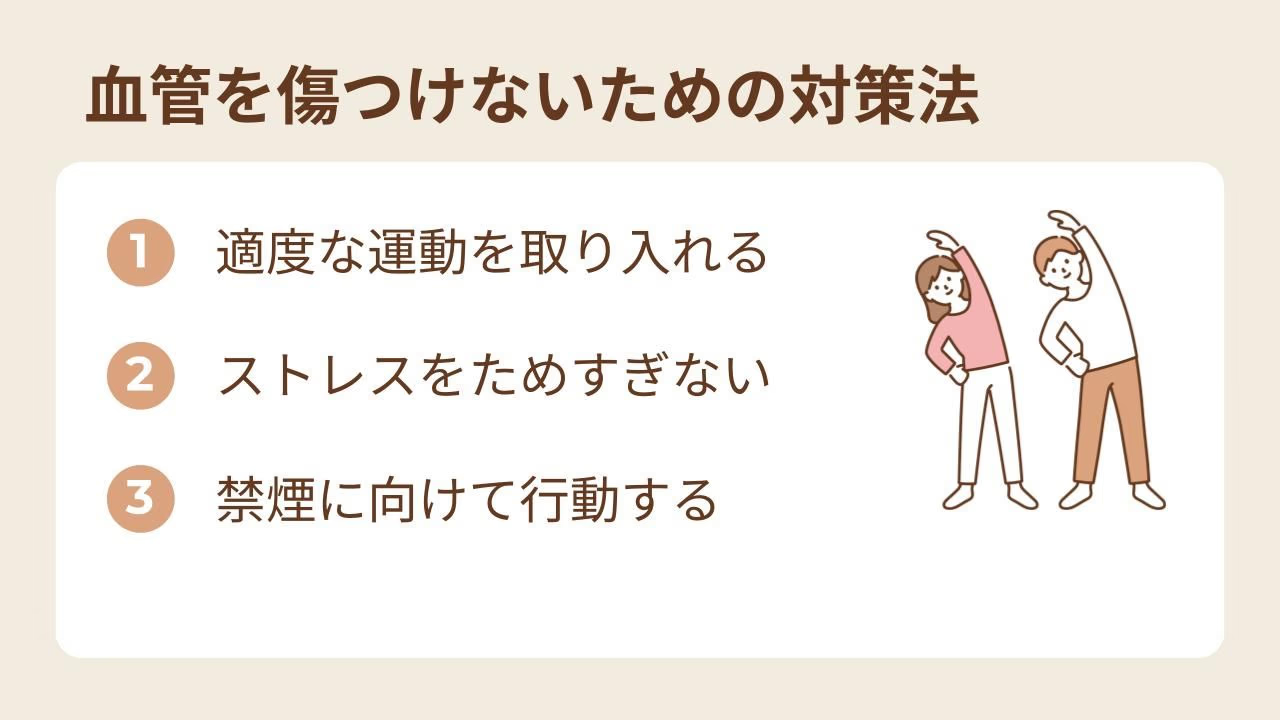

血管を傷つけないための対策法

血管を傷つけないための対策法を3つ紹介します。

適度な運動を取り入れる

適度な運動は血管をしなやかに保ち、疾病のリスク軽減にも期待できます。

また、運動によって体力の維持・向上につながり、血液中の脂質や糖代謝、認知機能の低下を抑えることがわかっています。

特に高齢者の場合は、筋トレやバランス運動、柔軟性の保つ運動を週3回以上行うことを心掛けましょう。

初めから運動習慣を取り入れるのは難しいかもしれません。まずは座りっぱなしの時間を減らす、無理のない範囲で散歩や筋トレを10〜40分行うことから始めてみましょう。

ストレスをためすぎない

体にストレスがかかると脈が早くなり、血圧が上昇します。特に心理的なストレスがあるときは、食生活や飲酒、睡眠不足などの生活習慣が乱れがちです。

以下の点を意識して、ストレスをためないように工夫してみましょう。

- 1しっかりと休養をとる

- 2大らかな気持ちで物事を考える

- 3人に悩みを相談する・交流する

- 4楽しめる趣味を探す

まずは自分のストレスに気づいて発散すること、ほかの人と悩みを共有すること、自分の気持ちを整理することなどから始めるのがおすすめです。

禁煙にむけて行動する

禁煙によって、心臓や血管に関わる病気、死亡リスクの低下が期待できます。喫煙の本質は「ニコチンへの依存」といわれ、習慣化すると禁煙の成功は難しくなってくるとの見解もあります。

まずは1つでもいいので、以下の点を行動に移していきましょう。

- 1禁煙する理由を明確にし、周囲の人に伝える

- 2吸いたくなったときの対策を立てる

- 3禁煙する日を決める

- 4禁煙外来を利用する

バランスのよい食事が難しいときはサプリメントをとる方法も

血管を強くするための食べ物やレシピ、生活習慣が分かっても、すぐに実践していくのは難しいことです。なかなか最初の一歩が踏み出せないときには、できることから始めてみましょう。

血管をしなやかに保つためには、必要な栄養素の充足と健康習慣を整えることが不可欠です。

そのために、血管の健康維持に必要な栄養素を含むサプリメントについて紹介します。

血管の健康維持に必要な栄養素をバランスよく配合した「Rimenba」

更年期以降に必要な栄養素がバランスよく配合された「Rimenba」は、葉酸やイチョウ葉、テアニンなど20種類以上の栄養素を含むオールインワンサプリメントです。

- 葉酸:血液凝固に関わるアミノ酸を分解し、血管の健康を維持する

- イチョウ葉:血液ドロドロの原因である「活性酵素」の発生を抑える

- テアニン:ストレスを軽減して不安を和らげる

血管を傷つける原因に向けて多角的にアプローチし、健やかな毎日を支える手助けをしてくれます。

また、サプリメントの摂取による複数の栄養素の相乗効果も期待されているため、食事で不足しがちな栄養素を補うのにおすすめです。

ストレス管理と睡眠の質をサポート

血管を強くするためには、良質な睡眠とストレス管理も重要です。「Rimenba」には、良質な睡眠をサポートするプラズマローゲンやテアニンも配合されています。

- プラズマローゲン:起床時の「頭のはっきり感」「ストレス」の項目が改善された報告あり

- テアニン:摂取により、リラックス時に発生するα波が増加したという研究結果あり

生活習慣の改善やストレス管理は、普段の仕事の兼ね合いもあり、なかなか改善が難しい部分です。「仕事用の鞄に入れておき、食後にサプリメントをとる」といった習慣だけでも、ちょっとした安心感につながるでしょう。

脳神経内科医の監修あり

「Rimenba」は脳神経内科医の監修を受けた、知力健康サプリメントです。

バランスの取れた食生活をサポートするだけでなく、複数の栄養素を同時摂取できるため、日々の生活でまかないきれない部分を手助けしてくれる、理にかなった製品といえます。

また、不要な食品添加物は使用しておらず、厚生労働省が定めた国内有数のGMP認定工場で生産されているため、安心感をもって日々の生活に取り入れやすいでしょう。

「Rimenba」は解約縛りがないため、体に合わないときはすぐに使用中止できます。

初回購入価格もあるので、ぜひお試しください。

サプリメントで健康にいい習慣を始めてみよう

血管の強さを守っていくために、「何から始めていいかわからない」という場合は、日々の生活習慣に新しい変化を取り入れてみるのがよいでしょう。サプリメントを補助的に活用するのも一つの手段です。

「本当に効果があるの?」

「長く続けていけるか心配…」

という方でも、ぜひ脳神経内科医の監修を受けたサプリメント「Rimenba」を検討してみてください。1日たったの4粒で、重要栄養素をカバーし、あなたの食生活をサポートします。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

管理栄養士ライター

堀川えり

- 管理栄養士

- フードスペシャリスト

- 薬機法医療法広告遵守個人認証(YMAA)

「身近な人の健康を支えたい」という想いで活動している管理栄養士ライター。学校や保育園での調理業務、医療機関での外来栄養指導を経て独立。食の専門知識をわかりやすく伝えるため、200記事以上の執筆を担当。

あなたへのおすすめ

知力健康

【管理栄養士が解説】ホットフラッシュに効く食べ物と飲み物とは?

更年期に入り、急にほてりや汗が押し寄せるようなホットフラッシュが気になる方は少なく...

知力健康

レビー小体型認知症になりやすい人の特徴|チェックリストと家族が気づくポイント

「近ごろ物忘れが増えた」「会話がかみ合わないことがある」「家族の様子が以前と違う」...

知力健康

【管理栄養士監修】更年期サプリはどれがいい?効果を左右するのは生活習慣と栄養

「最近疲れやすい」「寝てもぐっすり眠れない」「なんとなく不調が続く」そんな心と体の...