2025-10-15

脳疲労の症状とは?5つの原因や予防・軽減のためにできる対策を紹介!

「何だか集中できないし、頭が疲れている気がする」

「このままじゃ仕事や生活に支障が出そうで怖い」

このようなお悩みはありませんか?

とにかく疲れが取れず気力が湧かない状態が続いたり、集中力が入らなかったりしてお困りの方。実は、その症状は単なる体の疲労ではなく、脳疲労が原因かもしれません。

本記事では、脳疲労とは何か、症状や原因、対処法について解説します。まだまだこれからも仕事を元気に頑張っていきたい、健康で過ごしていきたいという方は、ぜひ参考にしてください。

目次

- 脳疲労とは?

- 脳疲労でみられる6つの症状

- 記憶力の低下がみられる

- 思考力や判断力が鈍る

- 自律神経の乱れによる体調不良が起きる

- 情緒が不安定になる

- 睡眠不足になる

- 目の疲労を感じる

- 脳疲労の原因

- 過度なデジタルデバイスの使用

- 睡眠時間・質の不足

- 精神的ストレスの蓄積

- マルチタスクの実行

- 活性酸素の蓄積

- 脳疲労の症状を予防・軽減するためにできること

- 脳の疲労回復をサポートする栄養素を摂る

- こまめな休息を取る

- カフェイン・お酒の摂取を控える

- 軽い運動で血流を促す

- シングルタスクに切り替える

- デジタルデバイスの使用時間を減らす

- 睡眠時間・質を担保する

- 何も考えない時間を作る

- 知力健康を支えるおすすめサプリ「Rimenba」!

- Rimenbaの3つの魅力

- 成分構成

- 購入方法

- 生活習慣の見直しと休息で脳をリフレッシュさせよう

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

Webライター

のん

- 薬膳調整士

- 漢方コーディネーター

- 化粧品3級

脳疲労とは?

脳疲労とは、脳が長時間にわたって情報処理や判断をくり返すことで、神経の働きが低下し、思考や感情のコントロールがうまくいかなくなっている状態を指します。主に前頭葉や自律神経が関係しており、脳が疲れることで集中力や意欲が下がったり、イライラしたりすることがあります。

脳疲労は、体がこれ以上壊れないようにするための防御反応です。脳がオーバーワークを感知すると「休んでほしい」というサインとして疲労感を出す仕組みになっています。

しかし、そのサインに気づかず無理を続けると、症状が進み、体のだるさや肩こり、睡眠の質の低下といった症状につながりやすくなります。

自律神経は脳と体をつなぐ役割を果たしているため、脳が疲れると体全体の調整機能が乱れ、結果として身体的な不調が出るのです。

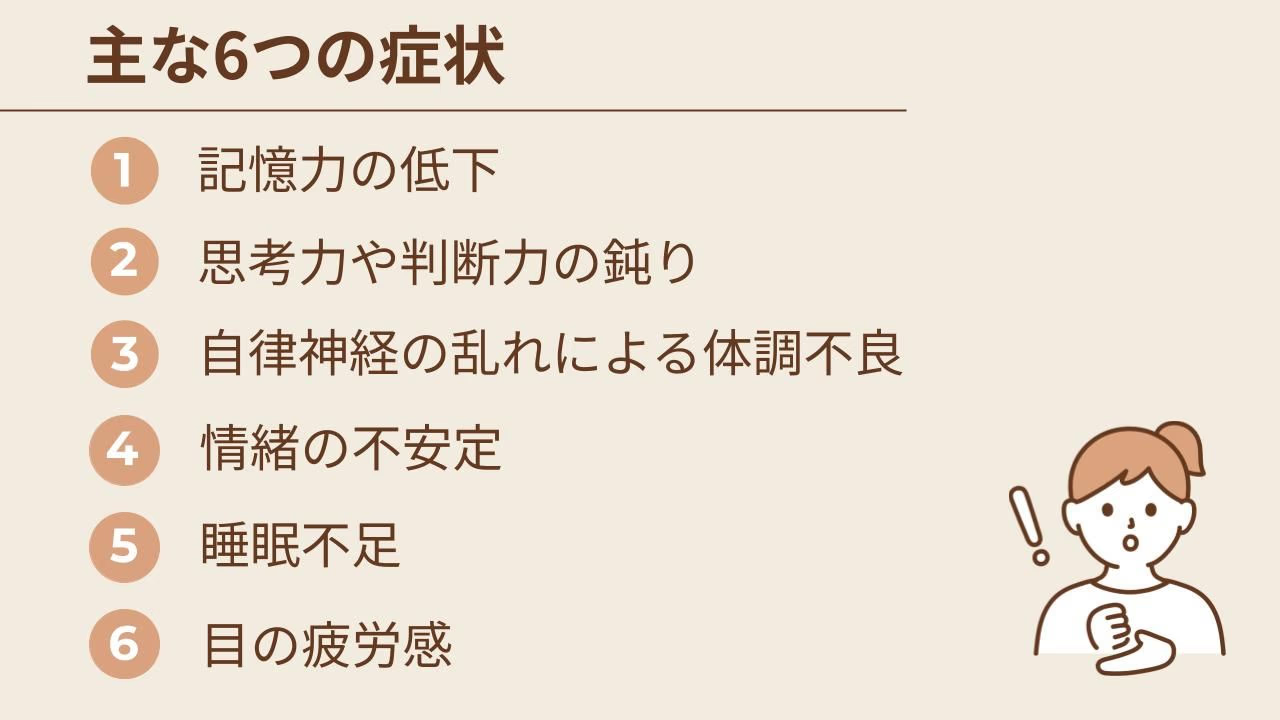

脳疲労でみられる6つの症状

脳疲労が進むと、精神的な不調だけでなく、体にもさまざまな変化が現れます。「単なる疲れ」と思って放っておくと、日常生活に支障をきたす恐れもあるため、早めに気づいて対処することが大切です。

ここでは、脳疲労でよくみられる6つの代表的な症状について解説します。

記憶力の低下がみられる

脳疲労が進むと、記憶を司る海馬や前頭葉の働きが鈍くなるため、覚えておいたはずのことが思い出せなくなったり、うっかりミスが増えたりします。

例えば、昨日の夕食の内容を思い出せなかったり、予定を何度も確認してしまったりする場合は注意が必要です。仕事中に「あれ、さっき何しようとしてたっけ?」と手が止まる場面が増えるのも、脳疲労のサインです。

記憶力の低下は加齢だけでなく、脳の酷使でも起こります。早めに休息を取り、疲れをリセットしましょう。

思考力や判断力が鈍る

考える力や正しい判断をする力も落ちていくのも特徴です。頭がぼんやりして、物事の優先順位がつけられなくなったり、注意力が低下したりします。

例えば、簡単な仕事でも時間がかかるようになったり、レジで支払い金額を間違えたりする場合があります。複数のことを同時にこなすのが難しくなるのも、脳疲労による処理能力の低下で起こる現象の一つです。

こうした状態を放置すると、仕事や家事の効率が下がるだけでなく、周囲とのコミュニケーションにも影響が出ることがあります。

自律神経の乱れによる体調不良が起きる

脳疲労は、自律神経のバランスにも大きく影響します。自律神経は内臓や血流、呼吸、体温などの調整を担うため、乱れると体にさまざまな不調が出ることも。

具体的には、以下のような症状が現れやすくなります。

- 1頭痛や肩こり

- 2胃の不快感や食欲不振

- 3動悸や息苦しさ

- 4手足の冷えやむくみ

これらは、はっきりとした病気の診断がつきにくいものばかりですが、脳疲労が引き金になっているケースも珍しくありません。

情緒が不安定になる

脳疲労は気分や感情にも影響するため、感情のブレーキが効きにくくなり、ささいなことでイライラしたり、不安を感じやすくなったりします。

気分の変動が大きくなると、人間関係や仕事にも影響が出てきます。自分の感情がコントロールしづらくなったら、まずは脳を休ませる時間をしっかり確保しましょう。

睡眠不足になる

脳疲労が進むと、寝つきが悪くなったり、途中で目が覚めたりするなど、睡眠の質に影響が出ることがあります。これは、自律神経のバランスが崩れ、リラックスモードに切り替わりにくくなるためです。

睡眠不足が続くと、さらに脳が回復できず、翌日も疲れが残ったままになります。夜しっかり寝ても疲れが抜けないと感じるときは、単なる睡眠の問題ではなく、脳疲労による影響も疑いましょう。

目の疲労を感じる

目の奥が重い、まぶたがピクピクする、目がかすむなど、目の不快感を感じることが多くなるのも特徴です。これは、視覚情報を処理する脳の一部が疲弊しているサインです。

特に、スマートフォンやパソコン作業を長時間続けている人は、目の疲れが脳疲労の入口になっている可能性があります。

目薬やマッサージで一時的に楽になっても、根本的な回復には脳をしっかり休ませることが必要です。

脳疲労の原因

脳疲労を感じる背景には、脳の使いすぎや回復不足があります。

原因を正しく知れば、予防や改善につなげやすくなるため、ここでは、代表的な5つの原因を詳しく紹介します。

過度なデジタルデバイスの使用

スマートフォンやパソコンを長時間使い続けると、脳は視覚情報を処理し続けることになり、神経回路が酷使されて疲れてしまいます。特に、SNSや動画視聴のように情報の切り替えが激しい作業は、前頭葉に負担をかけるため、使用時間や使用方法に注意が必要です。

例えば、SNSをスクロールしながらテレビをつけっぱなしにしていると、脳は常に複数の情報を処理しようとして、交感神経が優位になり、リラックスできなくなります。脳の情報処理量を減らすだけでも、疲労の度合いは違うでしょう。

睡眠時間・質の不足

睡眠中、脳は情報の整理と回復を行います。この時間が短かったり、眠りが浅かったりすると、脳が十分に休めず、疲労が蓄積します。特に深い睡眠が取れないと、神経細胞の修復がうまく進みません。

例えば、夜中に何度も目が覚める、寝てもスッキリしないと感じる人は、脳の回復が追いついていない可能性があります。日中に強い眠気や集中力の低下を感じたら、睡眠の質が影響しているかもしれません。

精神的ストレスの蓄積

ストレスを感じると、脳は「危機」に備えるために常に緊張状態になります。その結果、神経伝達物質のバランスが崩れ、脳の働きが低下するといわれています。ストレスホルモンの分泌が増え続けることで、回復する時間がなくなるのです。

例えば、プレッシャーの多い職場や人間関係の悩みを抱えたまま過ごすと、脳が常にストレスに対応しようとしてエネルギーを消耗します。ストレスをため込みすぎると、休息を求めるサインとして、疲労感や集中力の低下が現れることがあります。

マルチタスクの実行

複数の作業を同時にこなすマルチタスクは、一見効率がよいように見えますが、脳にとっては非常に負担が大きい作業です。作業を切り替えるたびに脳はエネルギーを消費し、短時間で大量の処理を行わなければなりません。

例えば、電話対応をしながらメールを打ち、頭の中では次の予定を考えている状態では、大きくエネルギーを消耗します。このような状態が続くとエネルギー不足となるため、パフォーマンスが著しく落ちる原因になります。

活性酸素の蓄積

脳が疲れているとき、体内では活性酸素が多く発生しています。活性酸素は本来、体内の不要物を処理する働きをしますが、過剰になると細胞にダメージを与える要因に。脳の神経細胞は酸素の影響を受けやすいため、活性酸素が増えすぎると炎症や機能低下を引き起こしてしまいます。

例えば、寝不足やストレスが続いた状態では抗酸化力が追いつかず、活性酸素が蓄積しやすくなります。その結果、脳の回復力が落ち、慢性的な疲労や集中力の低下を招いてしまうのです。

脳疲労の症状を予防・軽減するためにできること

脳疲労は生活習慣を見直すことで、予防も回復も可能です。ポイントは「脳を酷使しすぎないこと」と「しっかり回復させること」の両立です。日々の意識やちょっとした工夫で、疲労対策ができます。

ここでは、脳疲労の症状をやわらげ、再発を防ぐための具体的な対策を8つ紹介します。

脳の疲労回復をサポートする栄養素を摂る

脳の疲労回復には、神経伝達物質の材料となる栄養素が必要です。特に以下の成分を意識して摂取しましょう。

- 1ビタミンB群(特にB1・B6・B12):脳神経の働きを支える

- 2DHA・EPA:脳の神経細胞の修復に関与する

- 3タンパク質:神経伝達物質の材料となる

- 4鉄・亜鉛:神経の代謝に必要なミネラルとなる

食事だけで補いきれない場合は、サプリメントや栄養補助食品を活用するのも選択肢の一つです。朝食に納豆や卵、魚を取り入れたり、間食にナッツを選んだりする工夫もおすすめです。

手軽に栄養を補うならオールインワンサプリメント!

「自分に必要な栄養素が分からない」「摂取したい栄養素が複数ある」といった場合は、栄養素がオールインワンで配合されたサプリメントを活用しましょう。中でもおすすめなのが、脳神経内科医監修の「Rimenba(リメンバ)」です。

Rimenbaは、脳の疲労回復につながるとされるDHA・EPA、ビタミンB群、鉄分・亜鉛をはじめ、不足しがちな栄養素を20種類以上含んだオールインワンサプリメント。脳の専門医が「脳の健康」を考えて監修した、理に適った製品となっています。

Rimenbaは、脳の疲労回復につながるとされるDHA・EPA、ビタミンB群、鉄分・亜鉛をはじめ、不足しがちな栄養素を20種類以上含んだオールインワンサプリメント。脳の専門医が「脳の健康」を考えて監修した、理に適った製品となっています。

調剤薬局でも取り扱いがありますが、公式サイトでは、お得に購入できる「初回特別価格」が用意されています。 気になる方はぜひチェックしてみてください。

こまめな休息を取る

長時間集中して作業を続けると、脳は疲れて効率が下がります。こまめな休息を入れ、集中力と判断力を保ちましょう。

目安としては、50分作業したら10分程度休憩するのが効果的です。以下のような休憩方法が回復に役立ちます。

- 1窓際に立って遠くをぼんやり見る

- 2数分間、目を閉じて深呼吸する

- 3軽くストレッチする

「休んだほうが効率が上がる」と考えると、罪悪感なく休めます。

カフェイン・お酒の摂取を控える

カフェインは一時的に覚醒作用がありますが、過剰に摂ると自律神経が興奮状態になり、疲労回復を妨げる可能性があります。午後3時以降もしくは夕方以降の摂取は控えるようにしましょう。疲れたときほどコーヒーに頼りがちですが、脳をさらに酷使する原因になります。

また、飲酒は一見リラックス効果があるように感じますが、疲労回復を妨げ、睡眠の質を低下させるため、就寝前には飲まないのが理想です。頭をしっかり休ませたいときは、ノンカフェインのハーブティーや白湯などを選びましょう。

軽い運動で血流を促す

軽い運動は、脳への血流を増やし、酸素と栄養素を届けることで脳疲労の回復を助けます。

おすすめの運動は以下の通りです。

- 1散歩(1日15〜30分程度)

- 2ヨガやストレッチ

- 3深呼吸を取り入れたラジオ体操

「気持ちいい」と感じる程度の軽い運動を、毎日の習慣にすると脳も体も整いやすくなります。

シングルタスクに切り替える

一つの作業に集中する「シングルタスク」に切り替えると、判断力と集中力が保ちやすくなります。タスクをこなす際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 1一つの作業が終わるまで他を見ない

- 2タイマーで作業時間を区切る

- 3通知をオフにする

余計な切り替えを減らすことで、脳のエネルギー消耗を最小限にできます。

デジタルデバイスの使用時間を減らす

スマホやパソコンは、脳に大量の視覚情報を送り続けています。よって、使用時間を意識的に減らすことで、脳の負担軽減が期待できます。空いた時間は以下のような活動に置き換えましょう。

- 1趣味(読書・手芸・音楽鑑賞)

- 2学び(資格勉強・講座受講)

- 3外出(散歩・カフェ巡り・神社仏閣巡り)

「ながらスマホ」をやめるだけでも、処理に使うエネルギーの消耗を減らせます。

睡眠時間・質を担保する

脳の疲労回復にとって、最も効果的なのが質の高い睡眠です。理想は毎日6〜8時間。寝る時間が足りていても、浅い眠りでは休まりません。

質を高める方法には以下があります。

- 1寝る90分前にぬるめのお風呂に入る

- 2寝室の照明を暗くしてスマホは触らない

- 3寝る直前の食事・飲酒を控える

寝つきの良さも大切ですが、熟睡感があるかどうかがポイントです。

何も考えない時間を作る

脳は「考えること」をやめたときに最も休まります。何も考えない時間を意識的に作ると、脳の回復がスムーズに進みます。

例えば、以下のような方法がおすすめです。

- 1自然の中でぼーっと過ごす

- 2呼吸にだけ意識を向けて3分間静かにする

- 3「考えない」と紙に書いて机の前に貼る

スケジュールが詰まりがちな人は、数分の「空白時間」を意識して取り入れてみましょう。

知力健康を支えるおすすめサプリ「Rimenba」!

生活習慣の見直しは時間や意識が必要なため、続けるのが難しいと感じる方は少なくありません。また、食事だけで十分な栄養素を摂るのは難しい場合もあります。そんなとき、必要な栄養素を手軽に補えるサプリメントは心強い味方になります。

脳の健康のためにサプリメントをお探しの方は、ぜひ「Rimenba(リメンバ)」をお試しください。Rimenbaは、記憶力や知力をサポートするだけでなく、基礎的な健康力や心の健康まで考えられたオールインワンサプリメントです。

Rimenbaの3つの魅力

Rimenbaには、安心して続けられる3つの魅力があります。

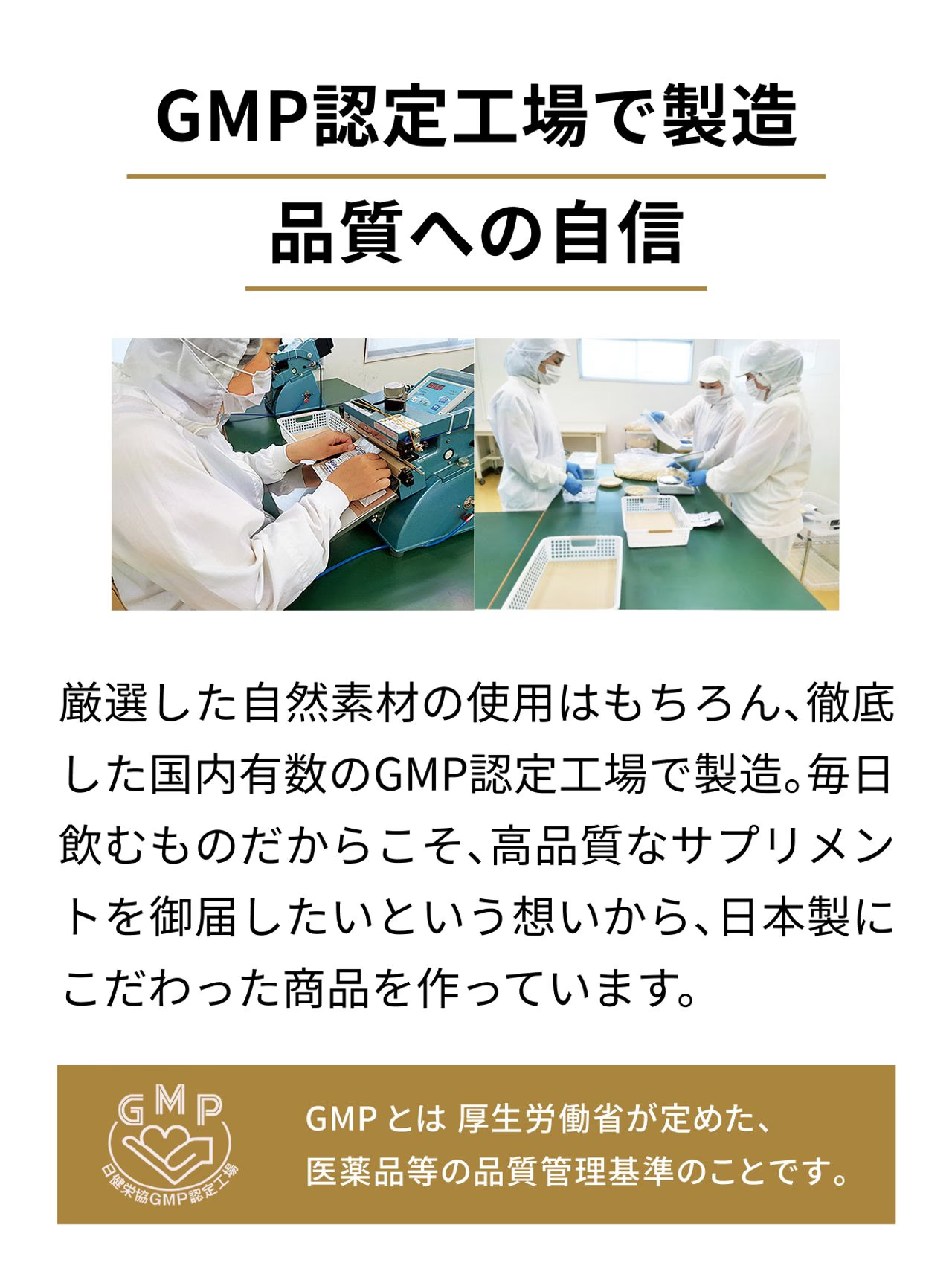

- 1GMP認証工場で製造されている

- 2たった4粒で手軽に健康をサポートできる

- 3医師監修&こだわりの無添加

まず、製造はGMP認証を取得した工場で行われています。GMPとは「適正製造規範」のことで、安全性や品質管理が厳しくチェックされている証です。

次に、1日の目安量はたった4粒と手軽です。忙しい日常の中でも続けやすく、飲み忘れの心配を減らせます。また、小粒タイプで飲みこみやすい設計になっているのもうれしいポイントです。

さらに、医師が監修しているうえに、合成着色料や保存料などの添加物を使用していません。

体にやさしく、長く続けることを考えたこだわりの無添加設計です。

このように、Rimenbaは健康をしっかりサポートしながら、安心感をもって続けやすいサプリメントとなっています。

成分構成

Rimenbaは、20種類以上の栄養素をバランスよく配合しています。これにより、脳の健康を多方面からしっかりサポートします。

毎日の健康維持に欠かせない栄養素を効率よく補いたい方にもピッタリです。

購入方法

Rimenbaは、公式サイトまたは調剤薬局で購入できます。

初めての購入なら公式サイトがおすすめです。定期購入の初回は50%オフの特別価格で購入可能。回数の縛りもないため、気軽に始められます。

まずは一度、お試しください。

生活習慣の見直しと休息で脳をリフレッシュさせよう

脳疲労は、長時間の情報処理やストレスで脳が疲れた状態で、集中力低下や体調不良を引き起こすことがあります。過度なデジタル使用や睡眠不足が主な原因です。脳疲労を軽減するには、こまめな休息や栄養の摂取、良質な睡眠を心掛けましょう。。

忙しくて生活習慣の改善が難しいという方は、専門家監修のサプリ「Rimenba」で健康をサポートする栄養素を摂るのもおすすめです。できることから始めて、スッキリとした健やかな毎日を目指しましょう。

この記事に登場する専門家

福井大学医学部 第二内科 准教授

濱野 忠則

- 脳神経内科長

- 診療教授

【知力健康サプリRimenba監修・脳神経内科医】Rimenba(リメンバ)は最近の研究で効果が期待されている葉酸やビタミンB6、ビタミンB12などの栄養素がオールインワンで含まれており、非常に理にかなった製品だと思います。 日々の食事や運動でまかないきれない部分を補ってくれることが期待できます。

Webライター

のん

- 薬膳調整士

- 漢方コーディネーター

- 化粧品3級

娘と保護猫4匹と一緒に暮らすママライター。 さまざまな健康トラブルから「健康」を意識するようになり、漢方や薬膳の資格を取得。 漢方・薬膳・メイク・車系・ペット系など資格や趣味を活かして幅広く執筆。

あなたへのおすすめ

知力健康

【管理栄養士監修】女性の更年期に効く食べ物|日々の不調をやわらげる食材と摂り方のポイント

「最近、イライラが増えた気がする・・・・・・もしかして更年期?」「女性の更年期に良...

知力健康

【管理栄養士が解説】ホットフラッシュに効く食べ物と飲み物とは?

更年期に入り、急にほてりや汗が押し寄せるようなホットフラッシュが気になる方は少なく...

知力健康

【管理栄養士監修】更年期障害で食べてはいけないものとは?避けたい食品も紹介

「更年期障害の時期に食べてはいけないものってあるの?」「何を控えればいいんだろう?...